人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 後編)

執筆者 : 杉原環樹

2025.03.31

毎回、さまざまなゲストとの対話を通して、これからのアートプロジェクトのためのヒントを探してきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第16回が、2025年1月25日、シリーズ初の試みとして、オンライン配信形式で開催されました。

今回のテーマは、「オンラインをつかう、“伝えかた”と“残しかた”」。コロナ禍を機に広がりを見せた、会議やイベント、業務などのオンライン化。そうした習慣のなかにはコロナ禍の収束を経ても続けられ、社会に定着したものもあれば、再び対面で行われるようになったものもあります。オンラインと対面、それぞれの利点や欠点とは何か? 今回はプロジェクトの「伝え方」と「残し方」にもかかわるこの問いについて、ゲストと考えました。

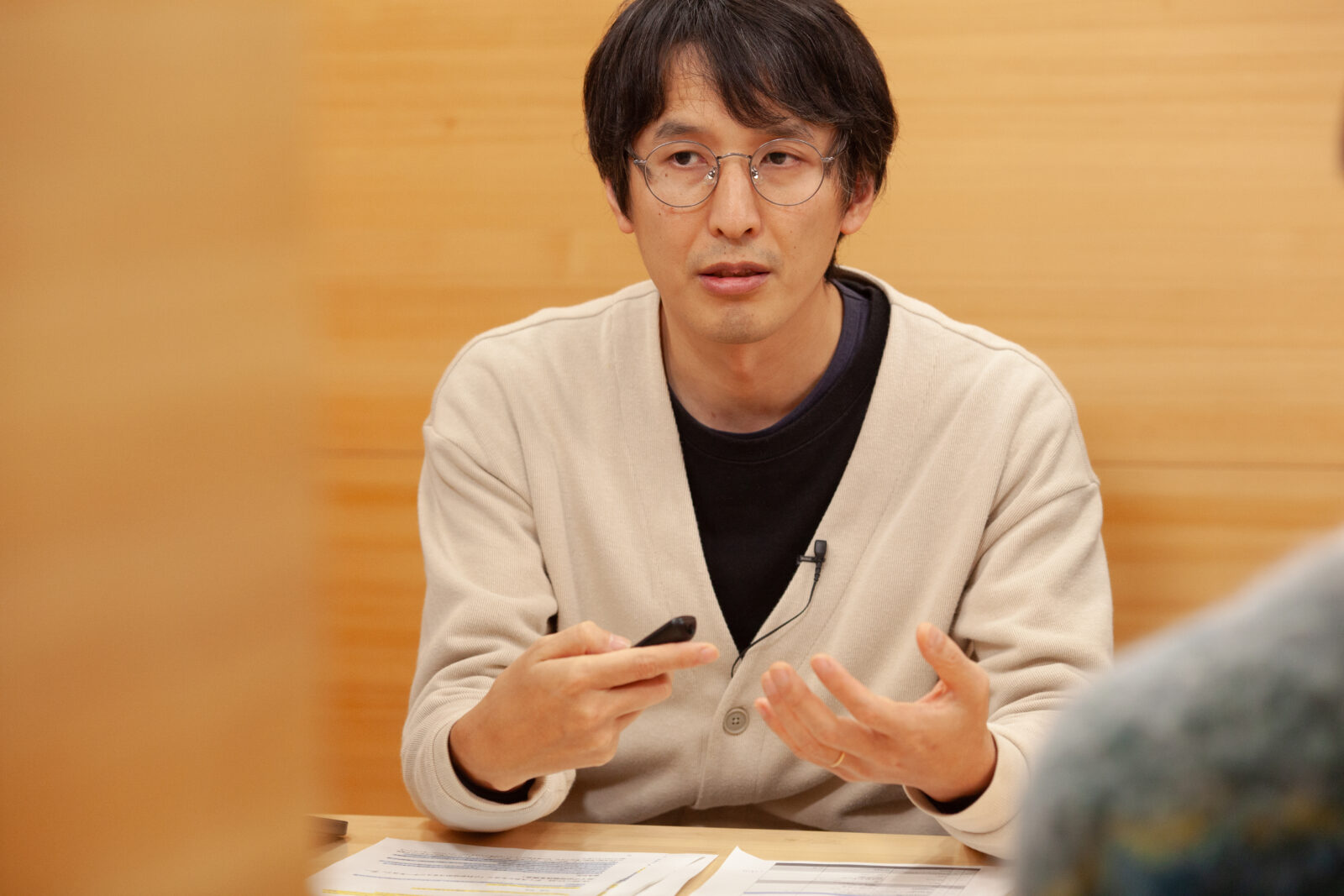

ゲストは、アートマネージャーで、公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)文化事業部の莇貴彦(あざみたかひこ)さんと、映像ワークショップ合同会社代表で、アーキビストやキュレーターとしても活動する明貫紘子(みょうかんひろこ)さん。モデレーターを、ウェブディレクターの萩原俊矢(はぎわらしゅんや)さんが務めました。

コミュニケーションの選択肢が多様化した現在。わたしたちは、どのようにしてその方法を選んでいけばよいのか? イベントの模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:仲田絵美*1-9、13枚目)

初めてのオンライン配信形式での開催となった今回は、市ヶ谷のアーツカウンシル東京のエレベーターホールに、ラジオブースのような仮設の配信スタジオを設置。スタート前のスタジオを覗くと、本棚の裏に仮囲いのブースと登壇者の姿を押さえる4台のカメラ、照明機材、映像の切り替えや音声の調整を行う技術スタッフの操作卓などがコンパクトに配置されていました。

他方、配信に直接関係のないスタッフや、取材陣は、少し離れた部屋に用意された「ライブビューイング会場」にて、配信の開始を待ちます。YouTubeの画面に表示される「〇〇人が視聴中」の数字を気にする一同。観客の気配のない会場には、いつもとは少し違う緊張感があるようにも感じました。

配信は予定の16時に無事にスタート。冒頭では、モデレーターを務めた萩原俊矢さん、プログラムオフィサーの櫻井駿介、小山冴子が登場し、今回の試みの背景を語りました。

2023年にリニューアルした「Tokyo Art Research Lab」(以下、TARL)のウェブサイトの企画運営を担当した櫻井は、コロナ禍のはじまった2020年にはフリーランスとしてアートプロジェクトの現場でオンライン対応に携わっていました。当時は社会で急速にオンライン化が求められた時期でしたが、その形式が普及するなかで、近年の配信は「きっちりしがち」とコメントし、それに対して今回の配信では「もう少し実験的に、フランクに、オンラインの可能性について考えてみたい」と、開催に対する思いを語ります。

一方、TARLの新しいウェブサイトのディレクションも手がけた萩原さんは、制作の仕事に加え、所属するネットアートのチームとして実験的な企画を早くから展開してきました。例えば2013年には、Google Docsの文書上に集まったカーソルをアバターに見立てたテキストパーティを実施。2016年には、48時間にわたり世界中の友人たちと就寝の姿を配信し合う「インターネットお泊まり会」を行いました。萩原さんは、「その当時は現在ほど集うためのツールが普及しておらず、限られた条件のなかで工夫して活動してきた。今日はそうした制約をどういかすかについても話したい」と語りました。

人が集い、話したり、食事をしたり、身体を動かしたりすることが重要な要素となるアートプロジェクトの現場において、「三密(密閉・密集・密接)」の回避やソーシャルディスタンスが求められるコロナ禍の到来は致命的な出来事でした。ただ、そのなかでも東京アートポイント計画の現場では、人が集まるためのさまざまな試みが行われてきました。

例えば2020年、足立区で活動する「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」では、千住に1010人が集って演奏する音楽祭を予定していましたが、対面の実施は断念。代わりにオンライン上で「千住の1010人 from 2020年『2020年を作曲する 世界だじゃれ音Line音楽祭』」を開催しました。櫻井は、「配信ならではのズレやハウリングをいかした演奏が行われるなど、オンライン化でむしろフットワークが軽くなった」と振り返ります。

また、東京アートポイント計画では2020年7月、それまでレクチャールームとして使用していたアーツ千代田 3331内の「ROOM302」に配信機材を揃え、「STUDIO 302」として整備。小山は「『集まれない』だけでは活動が止まってしまう。『集わずに集う』ための方法を考えながら拠点をつくった」と当時の動きを語ります。それをきいた萩原さんは、「コロナ禍1年目は、いままでのことをどのようにオンライン化するか、みんな悩んでいた。配信だと離れた場所にいる人とも交流できるというメリットが見えてくるなど、その方法を使うことで何ができて、何ができないか、整理する時期だったと思う」と指摘しました。

他方、今日のテーマ「オンラインをつかう、“伝えかた”と“残しかた”」にもあるように、オンラインの場は、イベントやプロジェクトの実践の場となるだけでなく、その活動を記録し、活用する場となる可能性ももちます。以前より資料作成に力を入れてきた東京アートポイント計画でも、映像プログラムの増加や活動の蓄積をふまえ、そうした資料類やアートプロジェクトにかかわる人びとのプラットフォームとして、TARLのウェブサイトのリニューアルを行いました。

その作業のなかでは、多様な背景をもつ人にとっての情報へのアクセスのしやすさ=アクセシビリティを向上するための取り組みも行いました。また、2022年からは、TARLに蓄積された記録を体系的に捉えるための年表づくりにも携わり、2025年1月にベータ版を公開しました。このように活動をオンラインでまとめることについて萩原さんは、「スマホやパソコンの画面は紙よりも小さいが、スクロールできる。情報の世界では『ファセット検索』と言うが、情報をいろんな断面で見せることができるのがデジタルの強み。常に情報を更新できることも重要」と話します。

こうしてコロナ禍を機にオンラインでの集まり方や記録の残し方の可能性がひらけてきた一方で、「何をどう使っていくのか、何を残していくのかが問われていて、わたしたち自身も悩んでいる」と小山。その問題意識を共有して、ゲストへとマイクを渡しました。

続けてゲストの莇貴彦さんと明貫紘子さんがブースに入り、自身の活動を紹介しました。

アートマネージャーで、「文化庁メディア芸術祭」(1997〜2022年)などを運営してきた「公益財団法人画像情報教育振興協会」(以下、CG-ARTS)で文化芸術振興活動に携わる莇さんは、もともとは自身もインタラクティブなメディアアートのつくり手として活動。現場で培った経験を強みに、ほかのアーティストの展示を支える「インスタレーションコーディネーター」としても活動し、その経験はCG-ARTSでの展覧会制作や作家支援活動にも生きていると話します。

CGの普及期の1991年に創設されたCG-ARTSの活動は、検定の実施や書籍の発行を通じた「人材育成」と、学生のつくり手のためのコンテスト「NYAA」などの運営を通じた「文化振興」の主に2つです。昨年夏には、スマートフォンで見ることを前提とした創作活動に励む学生向けウェブメディア「CG-ARTS One」も公開。新しい才能と社会をつなげてきました。莇さんはこうした若手支援を植物の成長に例え、CG-ARTSで重視するのは、教育機関などで生まれた「種」に、NYAAなどを通じ「芽が生える」きっかけをつくること、と説明しました。

「NYAA」では今年30周年を迎えるのを機に、以前の「学生CGコンテスト」から「NEXT YOUNG ARTIST AWARD」の略称である現在の名称へと変更。時代とともに応募作にはCG以外の多様な作品が多く含まれるようになり、メディアを限定せず創作者個人を評価してゆく姿勢をより明確にしました。

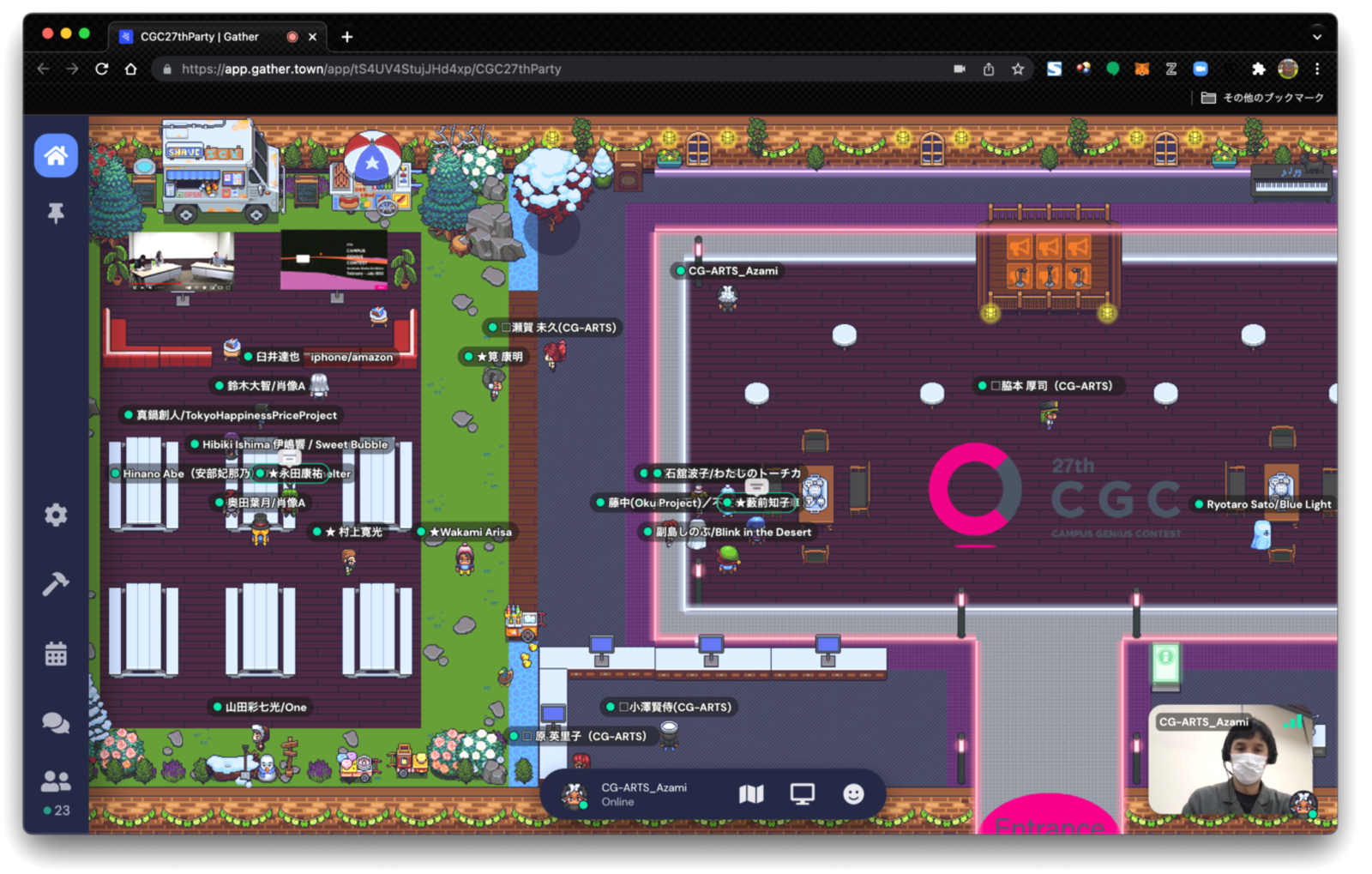

同賞では以前より、今回のテーマであるオンラインを舞台にした先進的な取り組みを行ってきました。2011年には動画共有サービス「Ustream」を使って審査会の様子をリアルタイムで配信。コロナ禍の2020〜2023年には、展示や対面での授賞式ができないことを受け、学生にとっての「発表歴」になるようオンライン展覧会を実施します。こうした展示では一般的に、バーチャル空間に物理的な展示空間を再現するものも多いですが、「NYAA」ではウェブ展示の最適解を考え、テーマに沿ってキュレーションされた作品映像資料が「上映室」というかたちで並ぶ形式を取りました。

また、バーチャルオフィスサービスの「Gather」を使い、審査員と受賞・入選者の懇親会もオンライン上で開催。アバター同士が近づくと声が大きくきこえる機能もあり、ジャンルごとに人の集まりができるなど、対面の立食パーティと近い光景が現れました。ただ、2024年に久しぶりに対面で受賞発表会と懇親会を開いたところ、「体験の解像度がオンラインとは違う。かなわないと思った」と言い、「オンラインには限界もある」と感じたと話します。

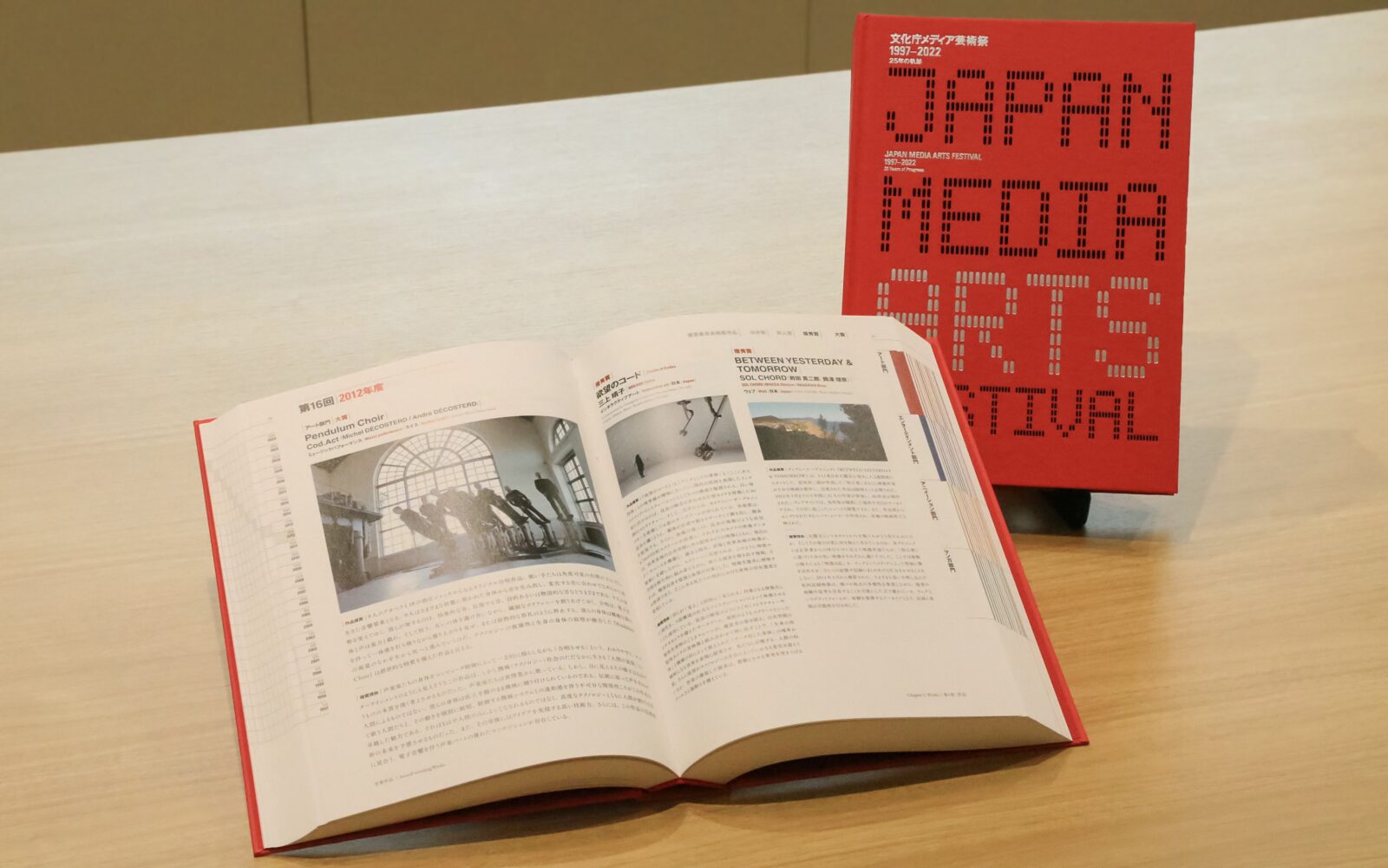

また、2022年まで続いた文化庁メディア芸術祭では、2023年、これまでの歩みを紹介する「25周年企画展」を開催。他方、アーカイブという点では、ウェブ上にも記録はありましたが、サーバの維持管理や、公共事業ならではの予算継続の不透明さ、情報セキュリティの観点から結局は書籍化を選択。最低限の情報を載せたところ、約800ページの本になったといい、ここでもフィジカルな媒体の強さが示されました。

続く明貫さんは、映像ワークショップ合同会社の代表のほか、キュレーターやアーキビストとしても活動してきました。あとの二つの肩書きについては、自身を「野良」と呼び、しかし「そうした野良の立場だからこそできることを意識的にやってきた」と話します。

石川県かほく市出身の明貫さんは、筑波大学や国際情報科学芸術アカデミー(現・情報科学芸術大学院大学、IAMAS)で学んだあと、キュレーターとしてSKIPシティ映像ミュージアム(川口)やNTTインターコミュニケーション・センター [ICC](初台)に勤務。その後、文化庁の事業の一環でメディアアートの記録と保存に関する研究を行い、ドナウ大学大学院(オーストリア)にて修士号を取得しました。2013年からはInter Media Art Institute (IMAI、ドイツ)でビデオアートのデジタル化やデータベース作成に携わり、帰国後はキヤノンが1991〜2001年に行った伝説的な文化支援事業「キヤノン・アートラボ」の資料整理に従事。現在はふたたび故郷に近い石川県の加賀市を拠点にしています。

そんな明貫さんの仕事のひとつに、2021年に試作した「Floating Archives Strorage(浮遊するアーカイブス倉庫)」(以下、「FArS」)があります。これは、メディアアートというジャンルが、専門的な美術館などのない時代、フェスティバルなどの流動的な場で発表されてきた歴史をふまえ、そうした行き場のない「浮遊する記録」をFArSのウェブサイト上の「浮遊する倉庫」に一時保管し、期間限定でアクセスできるようにしたものです。

一方、ドイツから帰国した2018年にアーティスト・映像作家の木村悟之(きむらのりゆき)さんと共同設立した「映像ワークショップ合同会社」では、「眠っている文化・芸術資源を掘り起こし、次世代の創造性につなげる」をミッションに、さまざまな事業を展開しています。

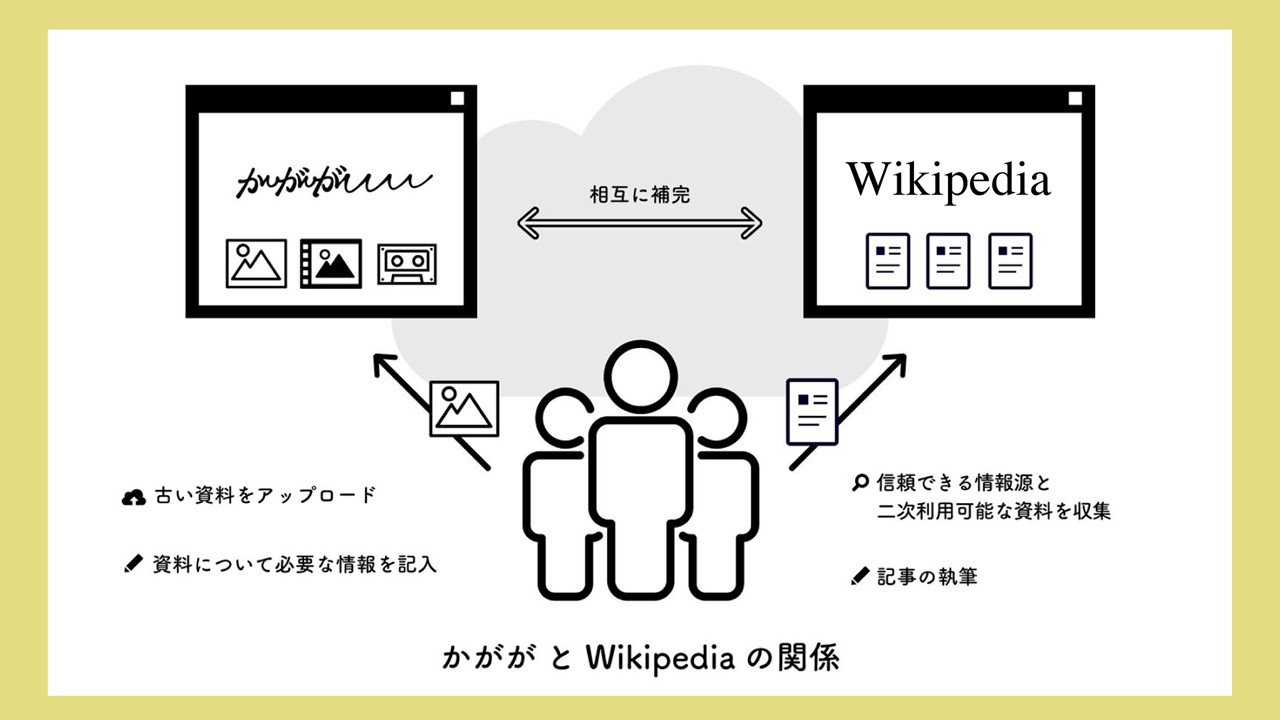

そのひとつの「かがが」は、加賀の写真や映像などの地域資料をデジタル化し、ウェブ上にアーカイブするプロジェクトです。その特徴は、市民ワークショップなどを通じて、誰もが編集可能なインターネット百科事典「ウィキペディア」と同じ仕組みによる加賀についての資料アーカイブを作成し、それを「ウィキペディア」本体と連動させること。例えば、ウィキペディア上の加賀に関する記事から「かがが」のウェブサイトに飛べるようリンクを貼る、あるいは逆に「かがが」上の資料に関連する項目をウィキペディア上に作成するなど、ハイブリットな資料活用が行われています。最近ではこうした活動に共感した再生可能エネルギーを扱う株式会社まち未来製作所と協働し、資源循環型のコミュニティの構築を目指す活動もはじまっているといいます。

また「映像ワークショップ」では、メディアアーティスト・岩井俊雄(いわいとしお)さんの作品の修復や関連資料の整理、デジタル化、調査などを行う「岩井俊雄アーカイブ&リサーチ」プロジェクトも行っています。この活動では、伊豆に住む岩井さんと加賀の明貫さんがオンライン会議ツールの「Zoom」で話すなか、その会話の録画自体も資料になると感じているそうです。その経験から、岩井さんと「資料と語るオンライン・トーク」シリーズを展開。その記録映像をYouTubeに上げる際には、長時間の映像をテーマで細かくキャプチャ分けし、アクセスしやすくする工夫もされています。

さらに明貫さんは、2022〜2024年、札幌国際芸術祭(SIAF)の関連団体「SIAFラボ」が手がけた分野を超えた研究開発と協働のためのプラットフォーム「S.I.D.E.」で、キュラトリアル・リサーチャーを務めました。このなかで明貫さんや、アーティストの中井悠(なかいゆう)さんたちは、音楽家のデーヴィッド・チュードア、アーティストの中谷芙二子(なかやふじこ)やジャクリーン・マティス・モニエらが、Experiments in Art & Technology (E.A.T.)のサポートを受けて1974年から進めた、島全体を楽器化する《Island Eye Island Ear》という未完の構想に着目。当時の資料を調査しながら、その実現可能性を探りました。

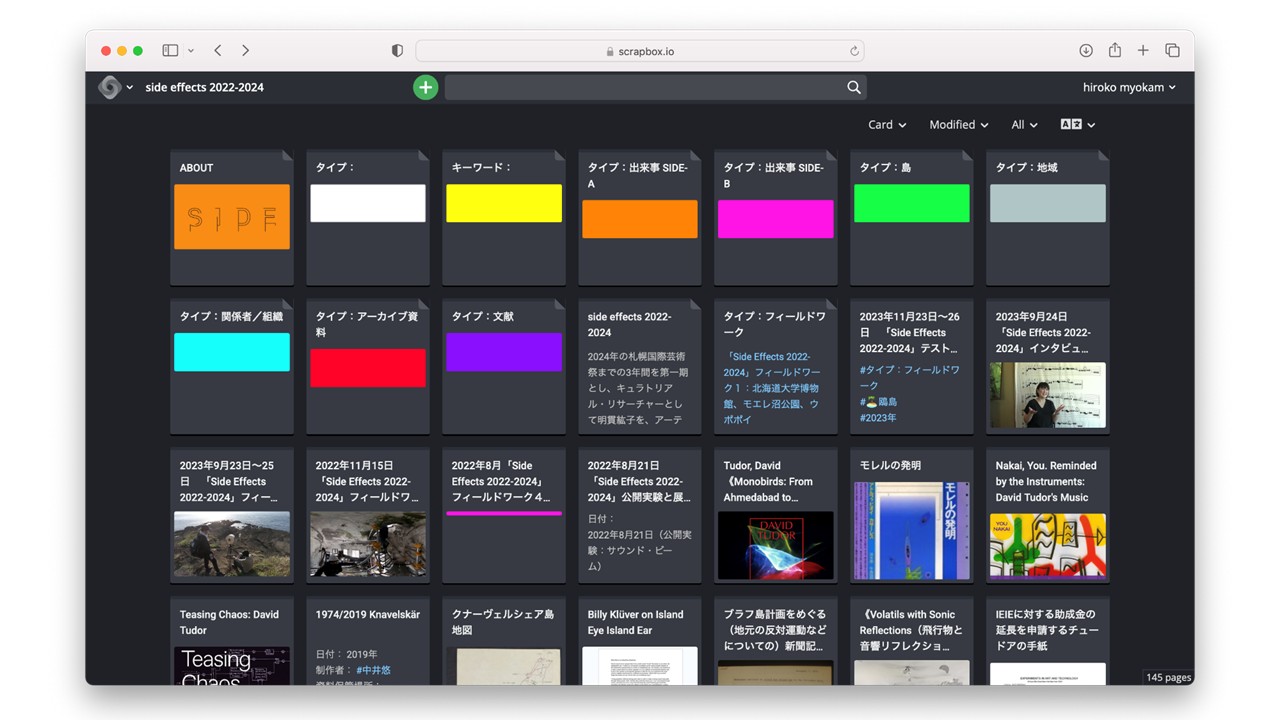

その会議の多くは、メンバーそれぞれの拠点である北海道・加賀・東京をオンラインでつないで実施。実際の島に訪れて行ったリサーチの映像はYouTubeに公開されたほか、調査の過程で得た資料やメモは文書管理ツールの「Scrapbox」(現・Cosense)を用いて管理されるなど、インターネットが活用されました。一方、その軌跡をまとめるに当たっては書籍化を準備中。明貫さんは「一時的に書き留めておく、中間地点の情報としてはウェブ上のツールを使うことは便利でよいけれど、結局は本にしたくなるということなのかなと感じている」と話しました。