第5回レポート Tokyo Art Research Labコミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

市民の手によって、地域の記録を残し、活用していく「コミュニティ・アーカイブ」。

そのスキルを、 複数の地域や経験を重ね合わせることから、広く共有する場をつくります。 記録を残すことは、出来事の記憶を伝えることにつながっています。とくに各地で頻発する災害の現場では、多くのものが失われる一方で風景や出来事を記録しようとする無数の試みが生まれています。

2024年、能登半島は1月の地震と9月の豪雨で大きな被害を受けました。本プロジェクトでは各地の災害にかかわり、活動を続けてきたメンバーが集まり、能登への応答のなかから、互いのスキルを共有するためのディスカッションを行います。

――プロジェクトメンバーのディスカッションの記録を、レポートとして公開し、繰り返す災害のなかに生きる術としての「コミュニティ・アーカイブ」のありかたを広く共有します。

1回目のミーティングを経て、今回は珠洲を中心に能登で活動する人々を招き、それぞれの感じる現地の直近の課題や、アーカイブ活動のニーズなどを掘り下げて議論しました。まずは、前回の議論の情報共有と、新しい参加者の自己紹介からミーティングを始めました。

前回から引き続きオンラインで珠洲から参加する西海さんは、今回、3人の同席者を招待してくれました。また、今回はゲストとして、新たに4人の活動者もミーティングに参加しました。

戸村華恵さん

もともと西海さんが東京在住だった頃の同僚で、昨年の奥能登国際芸術祭ではスタッフも担当。そのつながりから、現在は『ヤッサープロジェクト』にも合流し、広報を主に担当しながら、珠洲の人々とともに場作りのサポート活動を行っている。

小菅杏樹さん

昨年の奥能登国際芸術祭で会期中の受付や運営周りを担当。今回はアーカイブにまつわる活動とはどんなものか、現在能登でどんな動きがあるのか知るために同席。

沼田かおりさん

奥能登国際芸術祭の主催団体の一員として以前より珠洲に来ていたが、震災後は常設作品の修繕のために引き続き珠洲に通いながら、現地の人々の手伝いなども行っている。アーカイブにまつわる西海さんの活動から関心を持ち、同席。

松田咲香さん

フォトグラファーとして活動。1月の津波の被害により撮影機材を損失したため、震災後はなかなか撮影ができていなかったが、この頃は公費解体で次第に更地になっていく町並みを見ながら「撮影しないと」と思うように。また、本町ステーションを拠点に西海さんとともに『本町ラジオ』を始動。ラジオは、町の人々の言葉に耳を傾けたり、自分や相手の気持ちを整理したり、町の今と未来をつなぐためのツールにもしていきたいと考えている。

新谷健太さん

もともと北海道出身で、2011年に金沢美術大学に入学。受験当日の東日本大震災を経てから、美術に対する向き合い方が自然と変わり、社会活動に入っていくようになった。その後2017年に珠洲へ移住。アートを活用したケアを追求し、現地のゲストハウスの立ち上げや活動の支援を行う中でお手伝いをしてきた銭湯『海浜あみだ湯』を引き継ぐことになり、現在はその運営全般を担っている。また、最近はあみだ湯の運営の合間に珠洲市内の大谷地区へ通い、豪雨災害の泥かきの手伝いも行っている。

坂口彩夏さん

2024年1月の震災当時は千葉にいて、テレビで能登の様子を見ていた。当時は坂口さん自身が俳優活動をしている中で”演じるという行為”や”演じた作品が観客とどう触れ合うか”について模索しているタイミングだった。震災が起こり、人ひとりとしての社会との関わり方を考えた結果、演じることから一度離れ、震災の3ヶ月後に珠洲市内の大谷地区で炊き出しの手伝いなどに入る。瀬尾さんの本やSNSでの言葉に背中を押され、現在は大谷に移住し、復興にかかわっている。

映像ワークショップ合同会社:明貫紘子さん

石川県加賀市の山中温泉を拠点とし、コミュニティ・アーカイブにまつわるイベント企画や映像制作、デジタルアーカイブを行う『映像ワークショップ合同会社』を運営。来年1月には『オンラインをつかう伝え方と残し方』というオンライン配信限定イベントを実施予定。

インターネットが”遅いメディア”となってきている中で、これからのメディアアーカイブのよりよいあり方を日々模索している。

各々の課題感や状況について話し合いながら、記録の実践者と現地の人々のあいだのケアなど記録にまつわるソフト面と、記録をアーカイブしていくメディアや方法といったハード面、大きく2つの方向へと議論が発展していきました。

言葉の取り扱い方、発信の仕方

現在は避難所になっている大谷小中学校から参加した坂口さんは、珠洲市内でも特に豪雨災害の被害が著しい地域で泥かきなどの作業に関わりながらも、同時に大谷で十分な記録ができていないことに焦りを感じています。

また、実際に記録をしようとしたときに、自分に向けて語られた”本当の言葉”をどう扱い、どう発信すべきか、という悩みにも直面しました。

豪雨災害前、坂口さんは、なるべく地域の人たちが安心してくれるように、滞在先が大谷であることは隠して発信を行っていました。しかし、水害後のあまりの人手の無さへの危機感と、現地のニーズに応える形で、大谷という地区名も出すようになったといいます。

特に不特定多数の人が見るSNSでの能登に関する言論の極端さについて、ミーティング参加メンバーそれぞれのSNSとの向き合い方や、言葉の選び方について話し合いました。

瀬尾さんは、「能登の復興が進んでいる/進んでいない」という議論がSNS上でぶつかり合う様子を見ながら、実際の生活の中の言葉はもっと複雑であることや、どちらの言葉も同居しうることを強調しました。また、それらが反発しやすい状況ゆえに、細々とでも言葉を置いていかないと、誤解や分断はより膨らんでいくのではないか、と警鐘を鳴らします。

新谷さんは、SNSでは自分なりの価値観と責任感のもとで、繊細に言葉を選ぶことを重視していると語ります。そして、対面で語られる個人的な言葉を扱うときは、ある程度クローズドな価値共同体の中で大事にしていくことも可能であると補足しました。

発信や寄り添いの連続が、結果的に記録になっていく

坂口さんが記録と発信の必要性を感じた要因のひとつに、同じ珠洲の中でも地区によって、状況に差が開いてきたという背景がありました。

大谷のある「外浦」と呼ばれるエリアから峠を越えて内浦へ向かうと、コンビニやスーパーが稼働している。しかしまた大谷へ帰れば、冷蔵庫は止まっていて、ソーラー充電の残量を確認するような生活がある。そんな中で、「大谷は取りこぼされている」という言葉に触れた時に、大谷のことを発信しなければ、と感じたといいます。

しかし、「記録をしなければ」という意識が先行することによって、置いていかれてしまう大事なことがあるかもしれない、という葛藤もあります。

新谷さんは、現地で日々変わっていく町並みや、消えていく文化やプロジェクトを目の当たりにしながら、「記録自体が目的ではなく、社会に応答していく中で記録されていくもの、という意識でいる」と重ねます。

記録・保存におけるケアの側面

さらに、東日本大震災当時のさまざまな「記録」にまつわる出来事を振り返りながら、話を掘り下げていきました。

たとえば、変わりゆく町の昔の風景写真を集めて持ち歩き、出会った人たちに声をかけ、その人の家が写っている写真をコピーして手渡して周るおばあさんがいた、という話。

ある商店街の人たちが集い、月に一度カメラを持って地域を周り、撮った写真を持ち寄って地域支援の拠点に掲示し、みんなで見合う会をしていたという話。そこでは、人々の見える場所に記録を置いておくことによって、その風景にまつわる思い出を共有したり、定期的に記憶を振り返るような場が自然と生まれていったのだそうです。

西海さんは、珠洲の人々のニーズに応えながら写真や映像を記録する中で、何度も素材を見返したり編集することが、西海さん自身にとって重要なプロセスになっていることに気づいた、と語ります。

それは、「誰かと一緒に思い出す」という行為であり、記録を未来に残していくこと以上に、そういう時間を作りたいと思っている自分自身への気付きでもありました。

記録という活動を通して、災禍の出来事を忘れないこと、考え続けること、ゆっくりと消化しようとすることは、東日本での『わすれン!』の参加者たちからも感じたことでした。

被災地とその外側とのつながりをつくるための発信の一方で、現場の内側でゆっくりと相互にケアし合うような記録のもう一つの側面も見えてきました。

映像ワークショップ合同会社でメディアアーカイブとそのノウハウの整理に取り組む明貫さんと、せんだいメディアテークの甲斐さんを中心に、アーカイブにまつわるシステムや運用といった、ハード面の話題についても議論しました。

明貫さんは、Wikipediaを活用したWEBメディア『かがが』を開設し、誰でも情報を編集したり、運用できるようなフォーマット作りやプライバシーポリシーの整理などに取り組んでいます。Wikipediaという既成のプラットフォームを活用することによって、サーバー代などの費用削減や、1から全てを作っていく手間を省略することにメリットがあるといいます。

その話を受け、甲斐さんは、民間による新たなプラットフォームで情報交換がなされることももちろん重要な一方で、その情報の置き場がいかに堅牢であるか、権利周りがいかに整理されるかも重要であると補足しました。

記録と発信、編集の距離感

どんな場所にどんな記録をアーカイブし活用していくのか、という議論の延長で、記録にまつわるプロセスや、発信してから活用されていくまでの時間軸についても話が及びました。

今まさに現場で困っていることの発信も必要な一方、SNSやニュースなどのスピードに流されず、後世に残していく時間軸で保存する記録も必要です。せんだいメディアテークの小川さんは、「編集して整理するものは、時代に消費されず保存しやすい」と添えます。

現在、松田さんと西海さんが取り組んでいる『本町ラジオ』(詳細は第1回目のレポートを参照)では、まさに「公開するまでに、どの程度、どう編集するか」という課題にぶつかっています。

収録したものを自分たちの手元で編集してみると、今後も残っていく音声として残していいものなのか、あの人が傷つかないだろうか、と戸惑いを感じることを共有しました。

編集作業は分担も可能ではあるものの、現場で感じる戸惑いや危機感も、とても重要です。

たとえば『のと部』など、遠方のメンバーが編集を手伝うような場合には、まずその感覚を共有することから始めていく必要がありそうです。

「より早く、より大きく」と発展していく情報社会の中で、「より近く、よりゆっくり、より優しく」情報が機能していくためにはどうすればいいのか。手法的な観点で、各メディアの持つ性質や必要なプロセス、特性を丁寧に見極めながら現地の記録活動をサポートしていくことも、私たちができる復興支援のひとつの形かもしれません。

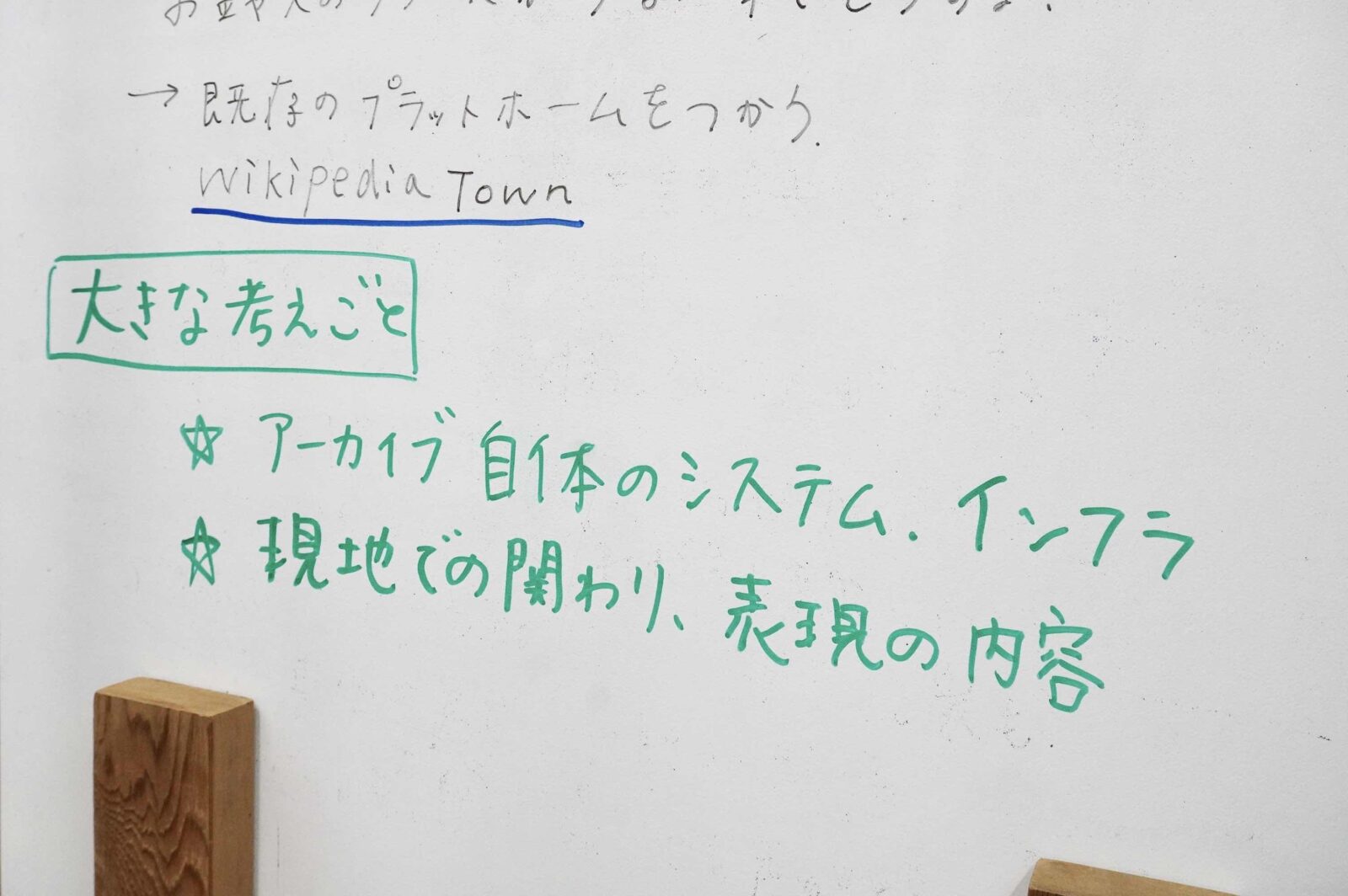

今回の議論は、アーカイブ自体のプラットフォーム作りに関する話題と、現地での記録の関わり方と表現の課題の、大きく2つのトピックで議論を行いました。次回の3回目と4回目のミーティングでは、この2つのトピックそれぞれに焦点を当てて、さらに議論を深めていきます。

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.03.25