WALLA|Artpoint Radio 東京を歩く#8

執筆者 : 屋宜初音

2025.03.19

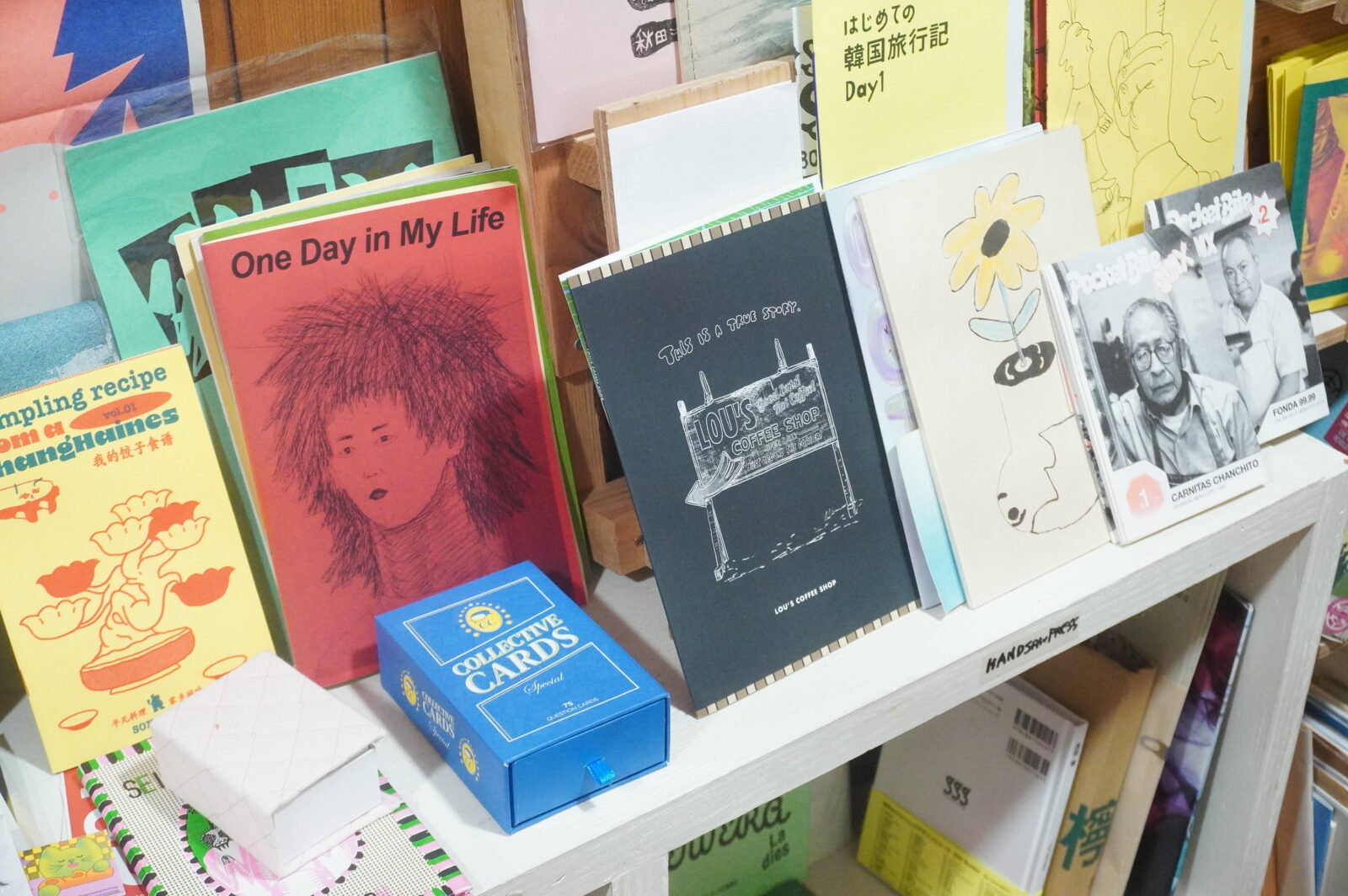

現在のHand Saw Press室内の様子

「Artpoint Radio 東京を歩く」では、都内にあるさまざまな拠点を尋ねてその運営にかかわっている方にインタビューを行い、その様子をラジオとレポート記事の2つの形式でお届けします。

拠点によって、その業態や運営の手法、目指す風景はさまざま。そうした数多くのまちなかにある風景には、運営者たちの社会への眼差しが映し出されているのではないでしょうか。

本シリーズでは、拠点の運営にかかわるひとびとの言葉から、東京の現在の姿をともに考えていきます。

――

第3回は大田区の田園調布本町にある「Hand Saw Press」を訪れました。

東急多摩川線沼部駅から徒歩10分ほど、大きな戸建て住宅が立ち並ぶ、閑静な住宅街のなかにあります。羽田空港に近いからか、空を行く飛行機の音が頻繁に聞こえます。駅から緩やかな上り坂を歩き、Hand Saw Pressに向かいました。

Hand Saw Pressはリソグラフ印刷とDIYのスタジオとして、2018年武蔵小山にオープンしました。オープン以降、4度の引っ越しを経て、2023年に現在の大田区に移転しました。スタジオには壁一面に、チラシやポスターなど、カラフルなリソグラフの印刷物が広がっています。リソグラフとは、理想科学工業株式会社が販売しているデジタル孔版印刷機のことを指します。もともと、単色や2色刷りの印刷物を高速で大量に印刷する事務用印刷機として発売されたもので、ズレやカスレが生じる独特の風合いが特徴です。

今回はHand Saw Pressの運営メンバーである安藤僚子(あんどう りょうこ)さんにお話を伺いました。純粋にものづくりができる場所が欲しかったと話す安藤さん。Hand Saw Pressを一緒に立ち上げた小田晶房(おだ あきのぶ)さん、菅野信介(かんの しんすけ)さんとのつながりから、リソグラフのまわりに育まれるたくましいコミュニティ、大人がものづくりを楽しめる場所の貴重さなどをお聞きしました。

安藤:いまはリソグラフの印刷機が4台と、紙を切る断裁機が1台と、製本機が3台ですね。あと、ページ順に差し込んだ紙を並べてくれる丁合機があります。

リソグラフは全部中古で買いました。シングルドラムの小型リソグラフもあって、これは持ち運びができるから出張イベントではトラックに積んでいろんなところで印刷をしています。印刷をはじめると次は紙を切りたくなって断裁機を買ったり、そうすると今度は製本機も欲しくなったり。ここに引っ越すときにスペースが広くなったので、貯めたお金で機材を買い揃えました。Hand Saw Pressをはじめて6年目、徐々に機材が増えてきましたね。

安藤:はい、小部数の手づくりの本はつくれますね。

安藤:誰でも使えます。利用者としては、自分の展示のためにポスターをつくりたいアーティストやデザイナーが来るし、ZINE(ジン)をつくる人も多いですね。アーティストに限らず、趣味で年賀状とか名刺とか、企業の人が仕事でポストカードやインビテーションカードをつくりに来ることもあります。

でも、やっぱり個人の作品をつくりにくる人が多いかな。わたしたちはいわゆる“印刷屋”ではないので、データだけをもらって、見積もりを出して納期までに印刷するみたいな業態にはしていないんです。この場所に来てもらって、一緒に立ち会ってつくるという受け入れ方をしています。

安藤:版印刷なので、厳密には複製ではないんですけど、増刷はできます。毎回印刷する度に色ごとに版をつくらなきゃいけないんですが、版は安く使い捨てなので、何度も使えるものではありません。でもデータがあれば、また版は簡単につくれるので、増刷もすぐにできちゃいます。

リソグラフは一度にたくさんの色を印刷できないので、多色刷りをしたい場合には時間がかかるんです。綺麗に刷ろうと思うと、やっぱり100枚とか200枚くらいがちょうどいい。手づくりでちょうどいいぐらいの量を刷るのが得意な機械だと思います。

安藤:そうなんです。一度に2色しか刷れないから、多色刷りにしたい場合は、まず2色刷ったら一晩乾かして、次の日に次の2色を刷る必要があります。それに、何回も重ね刷りをするとそれだけ乾かす時間が必要になるし、一枚の紙にたくさんインクがのると印刷機への紙通りが悪くなるので、一枚ずつ、ゆっくり時間をかけて印刷しないと綺麗に仕上がらなくて、手刷りするくらいのスピードまで落とすようなときもあります。版がズレたりして結構ロスも出ますしね。

あと、仕上がったものが汚れるといけないから、刷ったあとに一枚一枚の間に合紙(あいし)を挟むんですけど、その合紙を抜く作業にもすごく時間がかかります。たとえば片面6色刷りの両面印刷を300枚刷るとすれば、2色刷って合紙を入れるという作業を300枚分しますよね。刷り終わって合紙を抜くのに1時間かかって、また違う2色を重ねて刷って、合紙を抜いて……という作業を6回繰り返すというように結構手間がかかるんですよ。だからこそ、なんだかんだここに通って作品を完成させる人は、すごく真面目な人が多い印象があります。チャチャっと済ませるようなことはできないんですよね。

安藤:もともとリソグラフ自体が、こんなに多色刷りで使う機械として開発されていない、とてもアナログな機械だというのが大きいです。だけど、その多色刷りの手間や風合い自体も面白い機械なんだっていうことを海外のアーティストたちが発見して。そこから日本でも多くのアーティストが好んで使うようになりました。ヨーロッパを中心にいろんな国にリソグラフのスタジオができて、最近は日本でもリソスタジオが増えてきました。リソグラフ のメーカーからすれば、想定外の使い方をする人が現れてしまった……みたいな感じかもしれません。

安藤:海外では日本のようにリソグラフ直営の会社が少なく、十分なサポートを受けられないから、使い方を周りの人に聞いたり、みんなで調べたりしながら使っているんです。そうした情報をシェアするサイトもあって、「このパーツを持ってないですか」とか、「ここが壊れちゃったときはどうしていますか」とか、それぞれ質問を書き込んだりお互いに知ってる情報を教え合ったりして、リソユーザーが結束しているコミュニティができているんです。そういうシェアカルチャーにわたしたちも憧れていて、そのサイトを見ながら自分たちもわからないことを調べたりしていました。だからこそ、リソを独占せず「シェアの精神」は強く意識しています。

あと、海外ではDIYの文脈で使ってる人が多いんです。無いものはつくる、足りない道具は貸し合うといった、DIY精神の空気感があります。そこにも憧れがあって、わたしたちもそういう思想をもつスタジオになりたいという気持ちがあるんです。だからこそ、自分たちだけじゃなくて、同じような気持ちからリソスタジオを新しくはじめる人がいても大歓迎だし、リソ友達が増えるのも嬉しいんです。

実際に自分たちも海外のスタジオからいろんなノウハウを教えてもらうんです。何十年もリソグラフスタジオをやっている先輩たちと仲良くなってからは、印刷のテクニックとか、トラブルのときにどうしたらいいのかとか、みんな惜しみなく教えてくれるんです。さらにリソグラフですごくかっこいい本をつくり続けていて、それをお互いの国に行ったときにスタジオを訪ねて見せあったり、アートブックフェアで出会ったときに交換しあったりする。そういう世界を見てきたからこそ、自分たちも世界のリソコミュニティにいるという意識で続けているところはあるかなと思います。

安藤:いや全然ないです、ノーブランディングですよ(笑) Hand Saw Pressの認知度というより、それだけリソグラフ自体の人気があるんだと思います。リソグラフに関わるなかで嬉しいなって思うのが、Hand Saw Press で出会ったアーティスト達に声をかけて、イベントや「ZINE祭り」のような集いを開催したりもするのですが、そこで出会った人どうしがつながって新たな関係が生まれていくことですね。たとえばHand Saw Pressのロゴをつくってくれたデザイン事務所の元スタッフの女性が独立して小さいギャラリーをオープンしたんです。そのギャラリーでは、彼女が「ZINE祭り」を通して出会った若いアーティスト達が次々と展示をしています。ほかにも、お互いのZINEに文章とかアートワークを提供しあったりなど、勝手にみんながつながって、広がっている感じがすごい嬉しいです。

安藤:そうなっているなら超嬉しいし、やってきた意味があったかな。とても光栄ですね。

Hand Saw Pressのスタジオでリソグラフを使うのも基本的にはメールでの予約が必要だし、お店みたいにふらっと立ち寄れる場所でもないし、すごくアクセスしにくい場所なんじゃないか、敷居が高く閉鎖的に感じられているんじゃないかと心配しているんですけど、そうじゃないんだったらほっとしますね。

安藤:わたしはインテリアデザインが本業なんですが、2012年から武蔵小山に友達とオフィスをシェアしはじめ、いまでもそこを拠点に働いています。一緒にHand Saw Pressを運営している菅野くんは、私の事務所ができる前から、武蔵小山の商店街の裏手で「AM-A-LAB(アマラブ)」というジャマイカ料理のレストランを友達とやっています。その店には、しょっちゅうご飯を食べに通っていたし、仲間のたまり場のような場所だったんですよね。もう一人のメンバーの小田さんは、当時渋谷で「なぎ食堂」というヴィーガンレストランをやっていたんですが、2016年に武蔵小山にも2店目を開いたんです。それで3人とも近所の知り合いという感じで仲良くなりました。

小田さんの武蔵小山の食堂は店内に6席ぐらいしかないような、すごく狭い店で、でも、その片隅にリソグラフが置いてあったんです。小田さんは飲食店を切り盛りしながら、「map」という音楽レーベルにも携わっていて、アメリカのインディーズミュージックカルチャーに詳しく、向こうのミュージシャンがリソグラフを使ってファンZINEみたいなものをつくっているという情報をいち早く入手していたんですね。それで、自分もミュージシャンと一緒にZINEをつくったり、レコードのジャケットを刷るためにリソグラフを買ったんだって自慢したりしてたんです。でもそんなに使いやすい機械じゃないから、普段は上にお皿とか鍋とかが置いてあって(笑) 食堂が閉店した後だったら使いに来ていいよって言ってくれたので、自分でZINEをつくるときに使わせてもらったのが、リソグラフを使ったはじめての機会でした。

安藤:リソグラフって使ってみると、すごく面白い機械なんですよ。小田さんも、食堂に置いたままでは使いづらいし、「いつかリソグラフスタジオをつくりたいんだよね〜」て言ってて、「たしかに、そんな場所が自分の町にあったら最高ですね」なんて3人で話していたら、たまたま近所に半年限定で安く借りられる物件が見つかったんです。それで、みんなで思い切って借りて半年だけ遊んでみよう!と、ノリではじめちゃった感じです。

菅野くんはお店のかたわら、建築設計の仕事もやっていたし、わたしはインテリアデザインの仕事で家具や什器をつくることも多く、2人とも木工作業が好きだったので、事務所のほかにも思いっきりものづくりができる場所が欲しいなと考えていました。半年限定で借りた物件には部屋が2つあったので、ひとつをリソグラフの部屋、もうひとつを木工作業の部屋にして、「のこぎり」という意味の「ハンドソウ」に「印刷機」という意味の「プレス」を付けて「ハンドソウプレス」という名前で半年間遊ぼうと。それが2018年の冬だったかな。

当初は、わたしと菅野くんは木工作業のためにスタジオをシェアをしているだけだったんです。リソグラフはたまに使わせてもらって、菅野くんは自分のお店のチラシをつくったりしていました。そのくらいが楽しいな、くらいの距離感でしたね、リソグラフとは。

安藤:そうです。3人とも本業も年齢も違うし、考え方も全然バラバラなんだけど、自分たちだけが使うアトリエというよりも、なるべくオープンにして、公民館みたいな誰でも来られる場所にしたいという意見だけは一致していました。もちろんはじめは、友達が来るくらいのレベルでしたけど、自分たちが使わないときは自由に使っていいよっていう感じでひらいていましたね。

安藤:最初にお披露目イベントを企画したんですけど、小田さんがミュージシャン仲間を呼んで、私たちも友達をあつめて、すごく狭い場所にごちゃごちゃ詰め込んで、スタジオ内に入りきれず、演奏をみんな道端から見るような盛り沢山なイベントになりました。それからアーティストの人が使いに来てくれたり、本好きの友達が集めた古本を売ったり、読書会をやったり。ビールとかコーヒーを置いて、何もつくらなくても、ダラダラできるような空間にして。自分たちの休みに合わせて、「今週は何曜日と何曜日に空いてます」とSNSで告知する程度で、ゆるくオープンしていました。

木工の作業場もひらいていたので、家だと電動の丸ノコを使えないからって、近所のおじいちゃんが家具をつくりに来たり、犬の散歩のついでにちょっと寄っていく人もいました。朗らかな感じで良かったですね。その頃あたりから、日本でもリトルプレスや、リソグラフ印刷が人気になってきたのか、スタジオにリソグラフを使いたい人がよく来るようになってきたんです。借りはじめてからの半年はあっという間に経ってしまいましたが、リソグラフの印刷代で場所の固定費が払えるようになりそうだったので、それならもうちょっと続けようかと話し別の場所に移りました。その後は、ズルズルとやめられなくなっちゃって、いまに至るみたいな感じです(笑)

安藤:場所を続けているうちに、だんだん機械も増えていって、ちょっとずつ大きい場所に引っ越してきたんです。リソグラフだけじゃなくて、木工作業も続けたいから、なおさら広いスペースを探していました。あと、海外のリソコミュニティから遊びに来る人も多くなってきたので、できればちょっとしたレジデンス機能があるといいなと思っていたんです。

自分達の本業の拠点から近く、立地のいいところに引っ越すのは経済的に厳しかったんです。それで品川区の武蔵小山近辺は諦めて、南の郊外へ下って、大田区の現在の場所に引っ越すことにしました。結果的には広いキッチンもあるし、小さなレジデンススペースもあるし、地下には木工作業のスペースもつくれました。もっと立地のよい都心や駅近の物件を紹介していただいたりもしたんですけど、結局家賃が高く、現在のようなリソグラフ印刷を中心としたものづくりだけでは固定費を払えないとなると、頑張って、無理して続けることになってしまうと思って。東京の郊外ですが、背伸びをしないで、純粋にものづくりができる広いスペースを借りられたと思っています。

安藤:いまの物件で4件目なんですけど、引っ越しの際は毎回いつまでやるのか議論にはなりますね。特に一番最初に半年間限定で借りたときは、半年なんてあっという間じゃないですか。小田さんと菅野くんと「どうする?続ける?」みたいな話を喫茶店でしていたんだけど、結論が出る前に閉店の時間になっちゃって、近所の公園に移動してベンチに座りながら話し続けました(笑)

そのときに、このままスタジオを続けて何をしたいかって聞いてみたら、3人ともやりたいことが全然違ったんですよ。こんなに考え方が違ったんだってあらためて気付いて、そこでむしろ吹っ切れましたね。Hand Saw Pressはバラバラな意見をもった人どうしが集まるスタジオなんだって。みんなで同じ方向を向いて運営するようなかっこいいスタジオであることを、そのとき諦めたんです。そもそも、3人で同じ金額を出し合ってはじめた場所だから、誰がリーダーということもないし、みんなクセも強いし。だからこそ、自分がやりたいことをやって、相手のやりたいことも許容する、そんな大らかな関係でやるしかないなって思ったんです。吹っ切れたからこそ、2回目以降の引っ越しでは、家賃の問題を話し合ったくらいでした。方向性を決めることそのものを諦めたことが、いま振り返ると続けるためには良かったのかなと思います。

安藤:2019年のF/T19では、「ひらけ!ガリ版印刷発信基地」という印刷所を期間限定で大塚駅南口商店街のまちなかにオープンしたんです。当時はまだ「ZINE」と言っても「何それ?」って感じだったから、自由にZINEをつくって交換できるスタンドをひらき、そこにHand Saw Pressに縁があるZINEをつくっているアーティストをゲストに呼んで、そのアーティストと一緒にZINEをつくってみるワークショップをやってみました。でも意外とアーティストとつくるよりも、自分で勝手に自由につくりたい人の方が多くて。それを見て、別にアーティストでなくても、何かを自分でつくりたい人ってこんなに多いんだ!と感動しましたね。誰にでも表現する力がある、みんな紙と鉛筆と印刷機があれば、すごく楽しくつくれるんだなっていうのが発見でした。

ガリ版印刷発信基地はその後、2020年のF/T20(「とびだせ!ガリ版井忍殺発信基地」)と、2021年の東京芸術祭(「つながる!ガリ版印刷発信基地」)と、ちょっとずつかたちを変えて3回やりました。

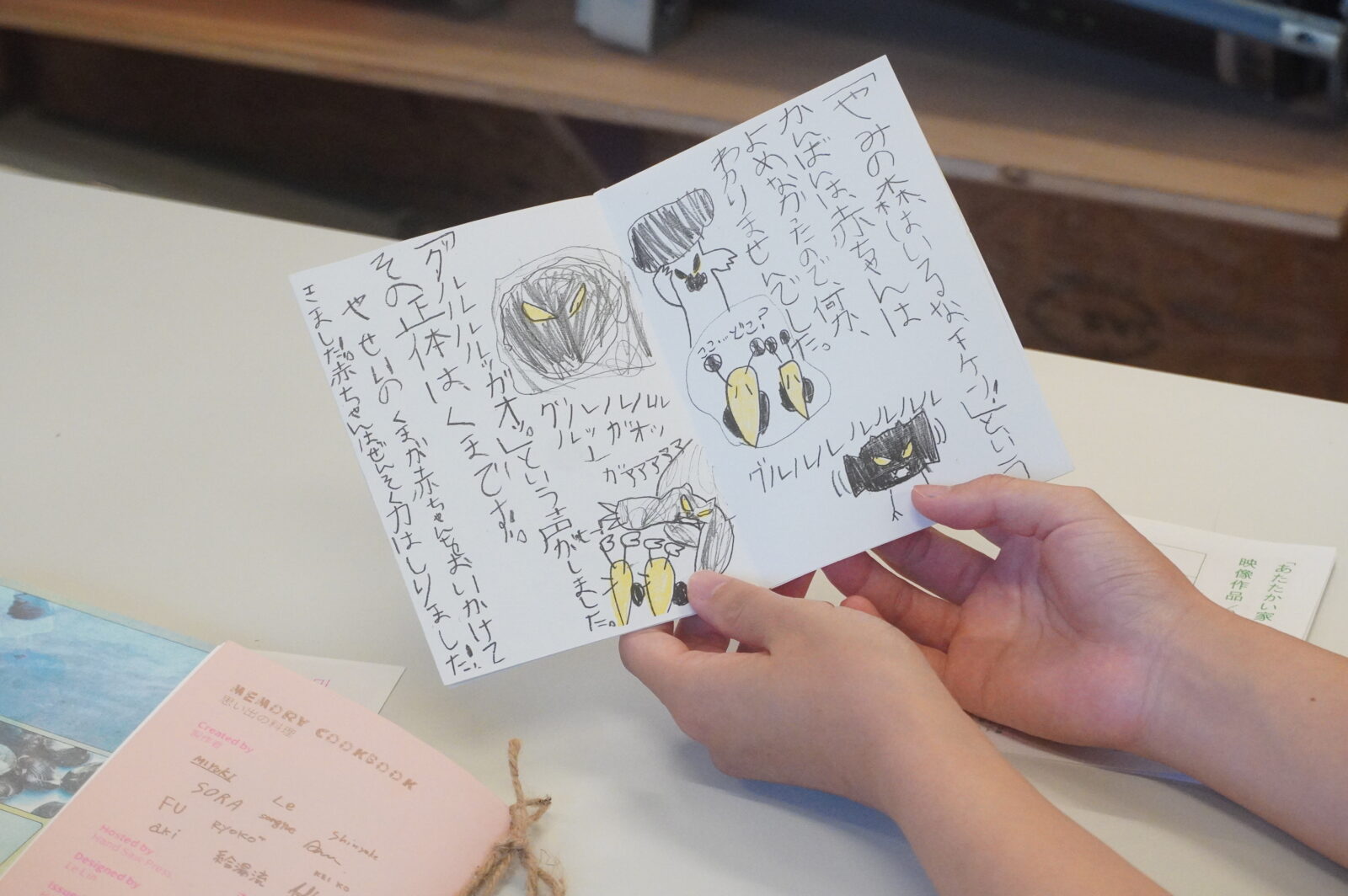

これは、そのF/T19がきっかけで知り合ったこどもがつくった絵本「かたつむりの冒険」です。もともと絵本をつくるのが大好きで、リソグラフで30枚ぐらい刷って学校のクラスのみんなに配ったら、続きがもっと読みたいって言われたみたいで。それで作家として目覚めちゃって、それから3年連続で芸術祭に通って来てくれたんですよ。こどもの1年ってすごい成長するから、翌年に来たときはすごくクオリティが上がっていました。かたつむりのキャラクターも増えたり、年々使う漢字が増えたりとか。

安藤:この場所に来るお客さんもそうだし、本当に名もなきアーティストのいろんな表現に出会うといつも感動するし、勇気が出ます。この活動を続けていると、いろんな人と知り合うから、この人とこんなことをやったら面白いんじゃないかなとかアイデアが浮かんで、あれこれ企画が生まれてくる感じです。

安藤:最近、やっと自分たちで企画して出版ができるようになってきたんです。それまでは、来たお客さんの対応や、声をかけていただいたイベントへの参加だけで本当に精一杯だったんですけど、唯一、受け身じゃない取り組みが出版かな。

以前は、海外のブックフェアに行ったときは、お客さんが刷った作品や冊子を買い取らせてもらって、それを売っていたんです。でも、自分たちが企画して作品をつくらないと自己紹介できるものがないな、やっぱり自分たちで出版しないと駄目だなって痛感して、去年くらいからアーティストにこちらから声をかけて作品をつくって、出版するようになってきました。

安藤:海外のブックフェアに行くと、そこに出店しているリソスタジオにはそれぞれのスタイルやカラーがあるなと感じるんです。それは、どういうアーティストをセレクトして、どういう本を出しているか、みたいなことなんですけど。いままでのわたしたちの活動は、場所をつくることだったんです。「場所づくり」だけで勝負していたけど、ブックフェアに出店となると、やっぱり「本」をつくって見せていかなきゃいけない。日本やアジアの面白いアーティストとコラボレーションした、自分たちだからつくれる作品を出版して海外に持って行って紹介することも、「場所づくり」だけでなく自分たちにできることだなって思ったんです。

それに、ほかのスタジオが出版しているかっこいい本を見ているうちに、だんだん自分たちもつくりたくなってきた、というのもありますね。6年目に入り、やっと環境も整って本をつくれるようになってきたし、かっこいいリソスタジオの人に会って、自分たちでつくったかっこいい本を渡したい。「この人がいま日本で超面白いアーティストです!」って、自信をもって見せたいですよね。でも、そんなに沢山はつくれないから、ゆっくりはじめています。

安藤:小田さんも、わたしも菅野くんも、アーティストのように自分の表現のためにスタジオをやっているということではないんです。3人の共通点は何だろうなって考えると、やっぱり「場をつくる」のがみんな得意なんですよね。面白い人を自分のレーベルやレストランに呼んで、その人と何かやるとか、自分もインテリアや空間のデザインが専門で、みんなが楽しめる環境をつくるのが好きですし。だから、みんなが場に集まって何かをやるということが好きなメンバーでHand Saw Pressをつくったんだなという気がします。

安藤:そうだと思います。仕事に関係なく、思いっきりものをつくったり、新しい出会いがあったり、そういうところが楽しいからこそですよね。たとえば、仕事を突き詰めて有名なデザイナーになりたいのなら、もうちょっとこの場所を独占しちゃうと思うんです。自分のための場所だったり、自分のための道具だったり。ほかの誰かがかっこいいものをつくることよりも、自分がかっこいいものをつくることを優先するというか。

でもわたしたちは、結構いい年齢になってからこのスタジオをはじめたし、散々「自分のためのこと」をやってきていたから、「自分」はひとまず置いておいて〜というスタンスでいられたのが良かったのかなって思います。もっと若いときにはじめていたら、変なライバル意識が出ちゃったりしたかもしれません。ほかのリソスタジオができても「ふーん」みたいな、「真似すんなよ」みたいな気持ちも生まれたかも(笑) でも、いまは全くそういうこともなくて。むしろ、何か一緒にやろうよみたいな気持ちが強い。海外のリソスタジオも本当に、みんなとリソフレンドという精神なんですよね。

安藤:そうそう、それができるぐらいの規模感でやっています。多分、このスタジオの運営を本業でやるとすれば、もっと都心の気張ったところに引っ越していたと思います。もっとおしゃれにして、商業的にバリバリやる方向に行くよね、きっと。もっと売ることばかりを考えちゃうかな。

安藤:わたしの場合は、ずっとデザイナー業を続けてきて、結構、自分のデザインに飽きちゃっているというのがあるんですよ。もう自分の設計の思考とか、自分の引き出しに何が入ってるのかが見えちゃっていて。だからこそ、人と何かをつくると自分では思いもよらない方向に進んだり、新しい視点が入ってくるのが嬉しいんですよね。

自分のデザイン事務所にいると、わたしとアシスタント、クライアントとデザイナーのように、どうしても関係が決まっちゃって。仕事じゃなくて、フラットに、年齢とか立場とか関係なく何かものをつくるのが面白いと思っています。

安藤:いろんな場所でワークショップをすると、来ていただいた方々の創作力に感動するという話をしたと思うんですけど、「ただ純粋につくる場所」が大人には少ないような気がしているんです。こどもだったら学校とか、こども向けのワークショップとかたくさんあるけど、大人のためのそういう場所はあんまりない。

ものづくりが好きで、時間とお金のある人は、教室に行ったりする場合もあると思うんですけど、仕事が忙しいサラリーマンとか、こどもを育てながら仕事をしている人とか、もう何かをつくるということすら忘れてるっていうか。

自分もデザイナーとして、仕事でものをつくるプロジェクトはあるけど、自分の好きなものとか、個人的な創作活動をする機会はあまりない。だけど、たまにやると、すごく刺激になるじゃないですか。仕事とか商業的なサービスじゃなくて、純粋にものづくりができる場があるっていうこと自体がすごく重要な気がしています。道具と場所だけがあって、何をつくるのかは自分が考える。そういう場所が欲しいと思ったんですよね。自分で考えて、かたちにするということは、本当は誰でも持っている能力や欲求なんです。だから、それができる場が近所にあったらいいですよね。

安藤:そんな場所がもっとあるといいと思います。ZINEなんて、やろうと思えば自分で簡単につくれるじゃないですか。それを人と交換するだけで、すごく幸せな気持ちだったり、つながれた気持ちになりますよね。

同世代の女性から、独り言のつぶやきみたいなZINEをもらって感動したことがあるんです。それはコンビニの白黒コピーで刷ってホチキスでとめただけのZINEなんだけど、それを読んだときに「わたしと同じことを考えている人がいるんだ!」って、とても共感して心に残ったんです。SNSで見るつぶやきよりも心に響いて、いまでも大切に本棚にしまっています。そういう純粋なものをつくれるセーフスペースというか、サードプレイスなのかわからないけど、大人のための自由なものづくりの場がもっと増えればいいなと思います。

安藤:忙しいサラリーマンや子育て中の主婦が自分のZINEを20部とかつくっていて、その隣ではバリバリのアーティストがすごく凝った作品をつくってるみたいな、いろんな人が混在しているスタジオが理想です。そんな場になると最高なんですけど、今後の目標ですね。

安藤:夢は、いろんなメンバーが増えて、もっと多角的な目線が入ることですね。3人で活動をはじめて、それから小田さんが活動の場を京都に移して、いまは菅野くんとわたしの2人がリーダーっぽくこの場所を運営しているけれど、その立場はわたしたちだけである必要もないと思うんです。だから、同じ立場になれる人がもっと増えるとめっちゃ嬉しいです。

でもそうしたコアのメンバーってなかなか増えないじゃないですか。たとえば、木工の部屋ももっとひらいていきましょうと言って、そこをガンガン進めてってくれるような同じ立場の人が来たりとか、ZINEのライブラリーやアーカイブをもっと広げる人が来たりとか。スタッフを雇うというかたちで活動を広げることは、おそらくできるんですけど、でもそうすると会社になってしまう。そうではなくて、パートナーシップのような感じを目指したい。それは対等な関係の人を増やすということだと思うんです。でも活動がはじまってからだと、わたしたちと対等な関係の人は増やしづらいのかもしれないなとも感じています。すでに出来上がっている関係のなかに入るって、遠慮もあるだろうし、難しいとは思うんですよね。

だから、その夢は諦めずに持ちつつも、スタジオとしていまできていないことも進めていきたいです。たとえば、やっと出版ができるようになったけど、売る機能がまだまだ弱いとか、ウェブショップがあるけどほとんど動かせていないとか、そういった環境をもうちょっと整えていきたいです。いまはスタジオに来た人と一緒に印刷することが、この場所を運営するための収益になっているけど、自分たちがつくったものを、買いたい人のところにきちんと届けることにも力をいれていきたい。それができると、ものをつくりに来るだけじゃなくて、刷り上がったものを買って楽しんだり、買わなくても読んで楽しんでくれる人がいたり、これまでとは違う関わり方が増えると思うんです。

あとは、せっかくこんな素敵な場所に引っ越してきたから、定期的に参加型のワークショップもやりたいなと思っています。いまは「こういうものをつくる」っていう明確な目的を持った、意識的な人しか来られないから、「なんかつくってみたい」という人にきっかけをつくるワークショップをひらいて、スタジオに来るハードルを下げて、かかわりをもっと広げていきたいですね。

――

本業を別々にもつ3人が集まってはじまった「Hand Saw Press」。職業、国籍、年齢に関係なく、純粋にものづくりを楽しめる場所を大切にしたいという思いは、4度の移転を経てもなお一貫しています。

最初の引っ越しのときに「スタジオの方向性を決めることを諦めた」という言葉が表すように、即興的に、なりゆきを楽しもうとしている姿勢が印象的でした。また方向性を定めないからこそ、各々のやりたいことを持ち寄って、他者のやりたいことも許容するゆるやかな場が生まれています。今後もこの場所やリソグラフ、ZINEづくりをきっかけに集まったさまざまな人々との出会いによって、新たな表現が生み出されていく予感がしました。

――

Hand Saw Press

住所:東京都大田区田園調布本町17-3

アクセス:東急多摩川線沼部駅から徒歩8分、東急池上線御嶽山駅・雪谷大塚駅から徒歩10分、東急東横線・目黒線多摩川駅から徒歩15分

公式ウェブサイト:https://handsawpresstokyo.com

話し手:安藤僚子

聞き手:小山冴子、櫻井駿介、屋宜初音

執筆:屋宜初音

編集:小山冴子、櫻井駿介

執筆者 : 屋宜初音

2025.03.19

執筆者 : 屋宜初音

2025.03.19

執筆者 : 屋宜初音

2025.02.20

執筆者 : 屋宜初音

2025.02.20

執筆者 : 屋宜初音

2025.01.30

執筆者 : 屋宜初音

2024.12.26

執筆者 : 屋宜初音

2024.12.26