その場にいるすべての人にとっての創造的体験(宮下美穂×佐藤李青)

2018.06.22

その場に放つ、自由に預ける(宮地尚子×宮下美穂)

その場に放つ、自由に預ける(宮地尚子×宮下美穂)2018.06.22

対談シリーズ「表現をめぐる小さな哲学〜小金井アートフル・アクション!の現場より〜」の第1回は精神科医の宮地尚子さんとNPO法人アートフル・アクション!の宮下美穂さんの対談(前半)をお届けします。これまでに何度も小金井アートフル・アクション!の活動に参加されてきたという宮地さんは、その体験を手掛かりに宮下さんとの対話を展開します。話は、具体的な現場のシーンから始まり、場のありよう、感覚や時間との向き合い方へと広がっていきます。

話し手のプロフィール

宮地尚子(精神科医)

宮下美穂(NPO法人アートフル・アクション!事務局長)

(構成:大谷薫子/写真キャプション:宮下美穂)

宮下 宮地さんに最初にお会いしたのは、2013年頃ですね。

宮地 そうですね。小学校でのワークショップに何度か参加したり、展示を見たり、トークに呼んでいただいたり、その都度、いろんなお話をさせてもらっています。

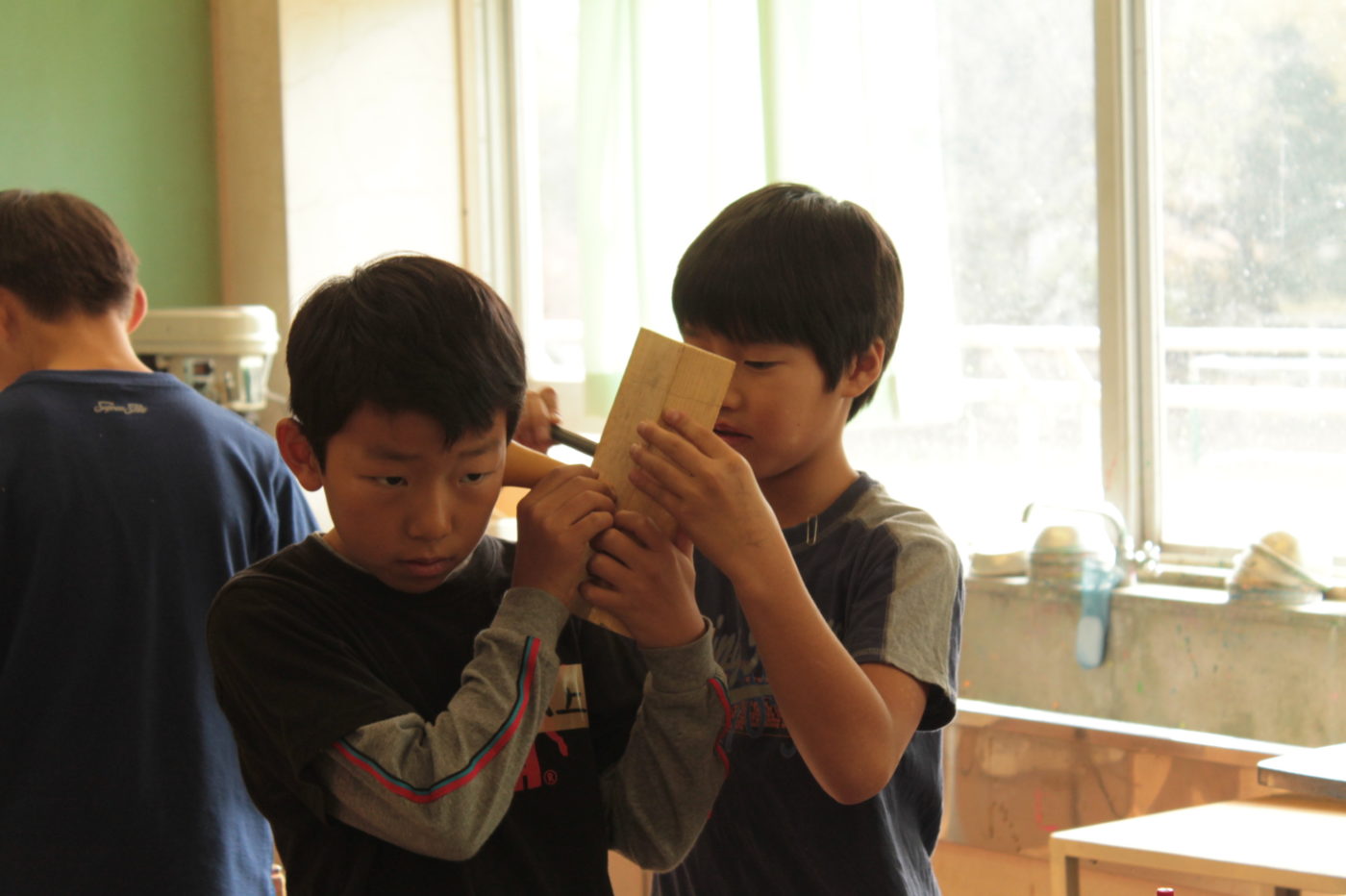

宮下 ワークショップごとに整理した写真があるので、それを見ながらお話しましょうか。これは前原小学校と第四小学校でやった「音の贈り物」という活動です。それぞれの学校に通う子どもたちが楽器をつくって、その楽器が奏でる音を互いの学校のお友だちに贈り合いました。

群馬からはひょうたん、秋田からは鬼くるみ、沖縄からはサンゴの死骸、山口からは建設現場の板材、近場では学芸大の竹など、楽器になる素材を自然から集めてきて、プログラムが始まるまえ、子どもたちがそれらを加工する際に使う道具や難易度について確認をする実験を3度ほどしました。宮地さんにはそのうちの1回に来てもらいましたね。夜、暗くなってからも、王冠をカナヅチでうったり、ノコギリで竹を切ったり。

宮地 ノコギリなんて、持ったの何十年ぶりだったんですけど、いきなり切れって言われてね(笑)

宮下 これは本町小学校での「自画像を描く」かな。

宮地 このときは、子どもたちに混じって自画像を描かせてもらいました。私、ここに来るときは参加者目線で、特に子どもの目線を感じてみたいので、子どもと一緒に地べたに座って。

宮下 このワークショップの初日、ゲストアーティストのいちむらみさこさんが、自画像を描くにあたって、子どもたちに自分の顔や鼻、耳たぶ、体のいろんなところを触れさせるような準備体操をしたんですが、体操が終わると、「はい、下描き終わり」って言ったことが印象的でした。下書用の紙にいわゆるエスキスとして描いて、「さあ、本番用の紙にちゃんと書きましょう」では、失敗できない!という緊張感だけが高まりますから、いいステップだったと思います。

自画像を描くためには、子どもなりに自分と向き合うことが必要ですよね。下描きのあと自分と格闘しながら描く子、伸びやかに描く子、ぜんぜん描けないで唸る子、それでも最後には帳尻を合わせて描く子、本当にいろいろでした。

ワークショップの最後は自分が描いた自画像を持って外をパレードして、学校の近所の吹きさらしの公園で、ブランコやジャングルジム、ケヤキの木などを使って展示をしました。美術館や公民館に展示したら、子どもたちはあんなに伸びやかに適当なことをしなかったかもしれないですね。

展示の日はとても寒くて、子どもたちもざわざわしていたし、展示の技術も素朴ではあったけれど、自分自身を外に見せる、反対に自分で自分を外側から見る、あるいは一生懸命、自分自身を遊ぶといった行為を、伸びやかに懸命にやっていましたね。

宮地 外の空気、風、温度などいろいろなことを思い出してきたんだけど、宮下さんがやるワークショップは野外が多くて、それがとてもいいですよね。いろいろな要素が入りこむなかでやっていて、とても偶発的なものが多いわけです。

それってある意味、危険も伴うことも多くて大丈夫かなってハラハラもするけど、子どもたちのサポートとしてワークショップに参加する大人たちも注意を払っているし、周到な準備と安全管理もしたうえで、子どもたちをなるべくその場に放つ、自由に預けるみたいな、その許容力とか包容力が面白いし、五感、六感、すべてを使うとても贅沢なプロジェクトが多いですよね。

宮下 頭だけではなくて、体でわかっていくことって大事だと思うんです。たとえば薄い大きな板をノコギリで切るときには、最初は優しく切り始め、あとは急がず同じピッチで切り進むと綺麗に切れます。力を入れれば切れるわけではない。そういうことは体で感じて、わかっていくしかないですね。

それは大自然に行って野生を取り戻すみたいなこととは違いますが、身の回りの微妙な差異に対して自分の身体を使ってセンシングし、感覚を獲得していくことで、それはとても新鮮なことかもしれない。

そういう意味では、子どもたちの身体に新しい刺激が自然に入っていって、その刺激を受け止め、委ね、身体がひらかれてなにかを感じるようになっていくということに対して、極力、邪魔をせずに、その機会を私たちがつくるということに留めて、待ちたい。もしかしたら身体は感じないかもしれないけどね。

宮地 あと、素材にすごくこだわっていますよね。そこは子どもだからって妥協しない。色とか、質感とか、材質にわかるような違いがあって、そのことで生まれる効果というのがあるんだなって思います。

宮下 素材がもっている力はとてもおもしろくて、いろんな可能性が感じられます。たとえば重さ。重たくあるべきものを重たいと感じることはとても大事だと思っています。前原小学校での船をつくるワークショップのとき、桜の原木をたくさん使いましたが、子たちは、ああ、生の木ってこんなに重たいんだって、身体でわかったと思います。

湿って苔が生えていたり、嗅いだことのない匂いがしたりする素材というのは、たとえばビニールやプラスチックの素材と向き合うときとは違うものを感じ取ってくれたんじゃないかな。固そうに見えたけれど意外と鑿(ノミ)がサクッと木に入るとか、節は硬いとかね。

宮地 感覚記憶として一生、残りますよね。そういうところに苦労を厭わないですよね。

宮下 準備する大人のほうも、竹林で竹を切ったり、埼玉の山まで木を採りにいったりするんですけど、楽しいですよ。材料に触れている間にアイディアが出てきたり、これからやろうとしているプログラムに肯定感が生まれたりするんです。そういうことは子どもも大人も同じですね。

宮地 宮下さんがやっている活動って、最初はよくわからなかったんです。わからないから参与観察的にときどき行かせてもらうんですけど、びっくりすることが多い。いきなりノコギリを渡されたりね。でも、それがすごく楽しくて、リフレッシュできる。私はふだん大学で教えていて、すべて言葉、言葉、言葉で、あらゆることを漢字の熟語にしなくてはいけないような世界のなかで、それが窮屈に思うことも多いので。

宮下 学校では国語、算数、理科、社会みたいな教科で世界がわけられ、社会ではよく「会社の顔」とか言いますけど、役割で世界がわけられますよね。入ってくるものも、出ていくものも整然と分けられて、結果として一人の人間もその人のなかでセパレート=分断されて、ひとつのホール、つまり「全体としての自分」でいられることが比較的、少ないのではないかと思うんです。

それに対して、ここの活動というのは整然とした答えもないし、答えが出ないなかで中空に浮き続けるようなケースがすごく多い。これは一体なんなんだ?って、いろんな感覚や経験を総動員して考えることが必要になる。ここにスタッフで来てくれる人でも、最初はその曖昧さ、宙ぶらりんに止まることに耐えられないという人が多いんだけど、曖昧さを拒まずにそれを持ったまま進むということがけっこう面白いかもって思えるようになってくると、セパレートされない「全体としての自分」というものに寄っていけるんじゃないかと思っているんです。これはどちらかというと、子どもより大人にとって大切なことかな。

宮地 宮下さんのワークショップに参加していると、自分のなかにある子どもが喜ぶんです。私が参加するときはそれに出会いたい、出したいというのがあります。ワークショップの最中、大人として気をつけなくてはいけないというバランスももちろんあるんですけど。

私は大学に勤める人間としては、かなり自由なほうだと思うんですけど、それでも、ああ、もっと自由に、ここまで手放してもいいのかってどこか解放されるんです。私たちが学校教育のなかで身に受けてきたいろんなものをアンラーニングする時間なのかもしれませんね。

宮下 練習してなにかができるようになろうというアプローチは、これまでここでやってきた活動には皆無かもしれないですね。繰り返して改善していくということを、私自身があまり考えたことがないんですよ。

一回で起こるそのことを信じよう、信じたい、みたいなこともあるような気がする。 それは目の前で起きていることの表層、目に見える様子が成果だということではなくて、 その一回を、生きているその人の全てが詰まったものとして受け止めていきたいということです。

宮地 ある意味、儚いですよね。終わったら撤収して、なくなってしまうという意味でも。もちろん写真とか映像で記録を残せるけど、その瞬間、そこで手足を動かしてやっているからこそ感じられる空間感覚とか、その日の天気とか、かたちとしては残らないものに切実さがある。なにか、旅と似ていますよね。そういう感覚が面白いから、私はときどき出させてもらっているのかなって感じがします。

宮下 ええ、その一回のチャンスのなかで出会えることや、感じられることってありますよね。身体から力を抜いて、身構えずに、やってくるもの、入ってくる刺激、出来事を受け入れていくことで、身体や心がひらかれる感覚を得たり、経験したりしていくことが大事だと思うんです。

でもそれって一瞬でなくなってしまう儚さとか、答えや正解がないなかで宙ぶらりんになるような曖昧さを持ちこたえる態度とか技術が必要で、表現というのはそうした中空に浮いて考え続けることを支える技術、あるいはその態度そのもののような気が私はするんです。

宮地 そのときどきのワークショップに深度はあるんですけど、同時に解放された空間のなかで、いろいろな方向でいろいろなことが同時に起きていますよね。子どもたちのワークショップでも、そのプロセスに関わる大人たちが、表立って話すわけではないけど、自分のなかに抱えている問題や葛藤を処理できないまま持ちかえったり、自分なりに対処したり、 少しずつ発散したりするなかで成長もする、ということが起きているんだと思います。

こうしたことって決して子どもたちのためだけではなくて、本当に必要なのは大人のほうだと思う。でも、そういう機会もなかなかなくて、絵を描くといったら自分は下手だとか、ダンスは踊れないといった自制がはたらいて、できない。

宮下 決められた目標に向かって、リニアに階段を登っていくような道のほうが、曖昧さやとても切実でリアルな逡巡を切り捨ててしまうことが多いですよね。全体としての生とか、ホールとしての人間の存在を、どんどん削いでいってしまう気がするんです。 学校の教育は、仮に短い時間でも積み重ねていって成果を求めることやなにかを修得することを望む傾向があるんでしょうね。だからこそ時間が限られている出会いのなかでは目標とかゴールが決まっていることはせずに、曖昧さとか、儚さのなかに佇むことに宿るものを大事にしたいと思っています。子どもたちは身体的にそのことを受け入れてくれるような気もする。

その一方で、もし、時間をかけて、手触りを大切にしながら、なにかを繰り返すことが可能であれば、同じことを繰り返すことで必ず生まれるその度ごとの微かな違いを感知し、認めながら、ともに佇むことができるような活動もやってみたい。端からはなにも起こってないように見えても、そこにいる人たちには確かに感じられるものがあって、それを互いに思いやることができることもある。そういう意味で、技術習得型と言われるようなこともふくめて、いろんな可能性に対してひらかれていたいなと思います。

(後半に続く)