アートプロジェクトが立ち上がる土壌とは(六本木エリア)

執筆者 : 白坂由里

2019.12.20

アートプロジェクトが立ち上がる土壌とは(立川エリア)

アートプロジェクトが立ち上がる土壌とは(立川エリア)2019.06.04

執筆者 : 白坂由里

Tokyo Art Research Lab 10周年を目前に、10年という時間軸でほかの活動も参照するべく全3回のレクチャーシリーズが行われた。地域を軸に展開するアートプロジェクトの実践者をナビゲーターに迎え、まちの変遷や時代ごとのアートシーンに精通したアーティストや研究者をゲストに交えながら振り返る。

「立川には、“タチビ”と呼ばれる立川美術学院という美術予備校があり、武蔵野美術大学や多摩美術大学の学生やアーティストが数多く住んでいます。僕が浜松から上京してタチビに通った1987年、駅前はウィル(現ルミネ)や伊勢丹、髙島屋のある開発エリアで、駅から離れた周辺は村上龍の小説さながら米軍基地の名残が色濃く残っていました」とアーティストの笠原出さんは語る。笠原さんは90年代、若手作家が集まり自分たちの手で制作活動の道を拓いていた共同スタジオ「スタジオ食堂」(1994-2000)のメンバーの一人だ。笠原さんは当時から「笑い」をテーマに立体や絵画作品を発表している。

「レクチャー3」の初回は、デザイナーの丸山晶崇さんをナビゲーターとし、立川エリアを紹介した。丸山さんは立川美術学院で講師をしていた笠原さんに学んでおり、学生時代にスタジオ食堂を訪ねたことがある。インターネットが普及する以前で、スタジオ食堂に関する記録があまり残っておらず、笠原さんに記憶を聞く貴重な機会となった。丸山さんは、立川からほど近い谷保の民家を改装した「やぼろじ」の立ち上げに関わり、国立で地域文化と本の店「museum shop T」を運営するなど、グラフィックデザインの仕事をしながら、多摩を中心に地域の住民とアーティストやクリエイターなどの文化が交差するスペースを創造している。

東京都のほぼ中央に位置する立川市は、現在は人口18万人のベッドタウンだ。1922年に立川陸軍飛行場が開設され、戦後は米軍に接収されて「基地の街」として復興の道を辿ってきた。1977年に日本に返還されてからは、国営昭和記念公園と広域防災基地、立川駅に近い新たな商業・業務市街地の3つの区画に分けられた。1994年、この市街地整備にパブリックアートを導入した「ファーレ立川」が誕生している。北川フラムさんがディレクターを務め、車止め、ベンチや換気口など街の機能を持ち、ビルの合間を縫うようにして36カ国92人109点のアートが設置された。「基地の街」のイメージを変える「街なか美術館」の様相を呈し、現在も市民団体により普及活動が続けられている。

もとより立川および多摩地区とアートの縁は深く、1986年から現在まで続く「石田倉庫アトリエ」(中村政人を中心に、石田産業の旧小麦粉倉庫を利用して開設された共同アトリエ)のように、都心より安い賃料で広いスペースをシェアする共同アトリエが多数存在してきた。「僕と中村哲也と藤原隆洋は東京藝術大学の大学院を出て、須田悦弘は多摩美術大学卒業後勤めていたデザイン会社を辞めて、作家活動に入ろうとしていました。須田は当時立川に住んでいて、大きい物件を見つけたことを中村に伝え、僕と藤原、そして中山ダイスケに声をかけます。中山は1学年上の先輩で、すでに作家として知られていました。藤原以外の4人は立川美術学院デザイン科からのつながりがありました」。

倒産したリッカーミシンの工場跡を倉庫として貸しており、社員食堂があった3階を借りた。階段は錆び、雨漏りもするが天井高は6m、契約では全体(約300坪)の半分を借りていたが、スペースはまるまる空いていた。「5人で建物に入った初日は興奮して、とりあえずサッカーをしました(笑)。制作中に出る音や匂いも近隣を気にしなくていいし、門限もないので一晩中制作できる環境でした」。最初の設備投資のために、それぞれ貯金を貯めて一人頭20万ほど集めた。1人30坪くらいで区画を決めて壁を立て、真ん中に大きい廊下をつくって共有スペースに。食事をしたり、仮眠ができるソファを入れたり。入口にプレゼン用の展示スペースも設けた。

「当時は美術界のシステムを全然知らなかったので手探りでした。書類などマネジメントは須田くん。ロゴを中国系ドイツ人デザイナーにデザインしてもらい、全員名刺もつくりましたね。中山くんが施工計画や広報に長けていて、学芸員、ギャラリスト、新聞や雑誌記者、ライターなどが訪れ、いろいろな作家の現場が見られるとみな楽しんでくれました」。東京在住アーティストのピーター・ベラーズさんが撮影した当時の映像には、音楽を聴きながら爆音で作業していた様子も登場した。スタジオができる前の1993年、須田さんは植物の木彫をしつらえた茶室のような空間をつくり、コインパーキングで仮設展示するというゲリラ的デビューを果たしていた。中山さんをはじめ若手作家たちは、当時は貸画廊が主流だった美術制度から逃れて新たなチャンスをつくろうとしていたのだ。

そうした活動が美術界やメディアから注目されるにつれ、作家も坂東慶一など数名が参加。ほかのスペースにも入居者が増えていった。しかし人気に乗じて家賃が値上げされる。さらに1996年末にはNTTドコモ立川ビルの新築によって退去を言い渡された。「最後に、明和電機や八谷和彦さんなどを呼んで『STARTS』という展示やパフォーマンスのイベントを開催しました。東京造形大学で芸術学を学ぶ学生などがボランティアをやってくれて。一日(10時間)限りのイベントでしたが800人も来場があり、入場料は引っ越し資金に充てました」。

閉鎖後から準備に半年かけ、1997年、立飛栄地区に移転した。立飛(たちひ)の前身は戦闘機を製造していた石川島飛行機で、戦後は立飛企業となって倉庫賃貸業を営んでおり、その一角を借りることにした。「スタジオ食堂」第2期にはプロデューサーとして菊地敦己さんと沼田美樹さんが参加し、共同スタジオというだけでなく、「社会とのコミュニケーション」という機能を持たせようと、オープンスタジオや展覧会を始める。天井が高く100坪くらいの精肉工場跡をスタジオとしてシェアするほか、事務所とギャラリー、倉庫を併設。電機など初期設備を整えた。「パラソルを立てて、来てくれた人と話ができる場所もつくり、カップベンダーも設置したんですよ」。武蔵美から自転車で移動できる距離になり、訪れる学生も増えていく。作家はほかに佐藤勲、眞島竜男、小金沢健人、池田光宏、田代悦之、フロリアン・クラールが加わるなど閉鎖する2000年まで変動があった。

「プロジェクトスペースとして、天井高4メートル、6畳ほどのギャラリーをつくり、主に菊地ディレクションで企画展を行っていきました。その第一弾は須田悦弘展で約600人が来場しました」。メセナが盛んな時代で、菊地さん・沼田さんがプレゼンテーションに行き、展覧会やレクチャーに助成を得ることができた。例えばフェリックス・バルザー展はドイツ大使館、大岩オスカール展ではブラジル大使館が後援。マチュー・マンシュ展ではフランス大使館やミナ(現ミナ・ペルホネン)の協賛を受ける。また、マチュー・マンシュ展では市内の中高生とワークショップも行った。入場料は無料でスタートしたが、運営のため300円〜500円で設定した。最初は平日も開催していたが、金土日曜のみに変更した。

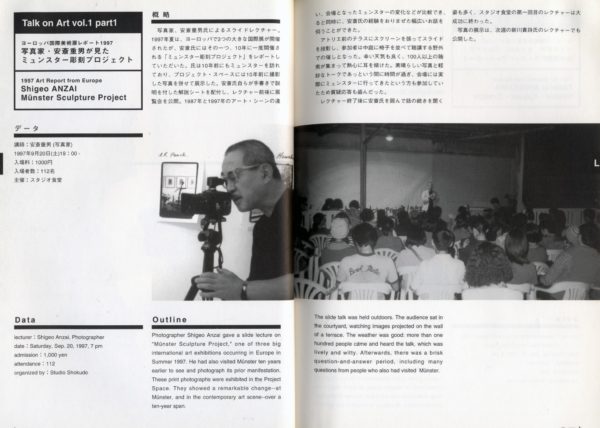

「写真家の安斎重男さんに、この年のミュンスター彫刻プロジェクトの写真展示と報告を依頼しました。また翌週、美術ジャーナリストの新川貴詩さんと、作家でインディペンデント・キュレーターのユミソンさんがヴェネツィア・ビエンナーレ、ドクメンタなどについて帰国報告をした。ネットがまだそれほど普及しておらず、海外情報をポスターや雑誌から得ていた時代に、生の声は貴重でした」

また、企業4社(のちに5社)と美術研究者による研究会『ドキュメント2000』から「町内会プロジェクト」への助成があった。立飛に入居している会社でイベント告知の回覧板を回してもらい、作家と話しながら作品を見てもらうビアパーティーなどを開き、普段接する機会のない職種の方々との交流の機会をつくった。教育普及活動に熱心な美術館はまだ一部で、ギャラリーではコレクター以外とはあまり会話のない時代。作品を介した人と人とのコミュニケーション活動を模索してきた菊地さんと沼田さんだったが、1997-98年の2年間参加して脱退する。その後もスタジオ外部の作家を招く姿勢やイベントを開く活動は維持され、藤原隆洋企画で謝琳展、眞島竜男企画「ダブルポジティブ」展などがあった。そして2000年3月、メンバーが30歳を迎え、各自の制作に集中すべく解散した。「僕らをバンドになぞらえた人もいましたが、やっぱり10年続けるのは大変。濃縮された6年間でした」。

後半のディスカッションでは、丸山さんからこんな質問があった。

「共同スタジオは、もの派や関西の具体美術活動のように運動体として語られることはあっても、スタジオ自体が語られることはあまりない。スタジオ食堂に共通のイデオロギーはなく、経済的負担を減らすためにスペースをみなで借り、個々に自身の制作活動をしていたんですよね? アーティストが集まる場所になっていったのはなぜでしょう?」。それに対して「情報が欲しかったんだと思います。ファイルの作り方やプレゼンの仕方など、どうやったらアーティストになれるか解らなかったから、むしろいろいろなことがやれたのではないでしょうか」と笠原さん。丸山さんは「昨年で6年を超えた橋本エリアの『相模原オープンスタジオ (S.O.S)』も最初からスタジオビジットがあったのではなく、横につながったのは後からですね」と昨今の共同スタジオの一例も示した。

会場から解散理由について「プロデューサー2名が抜けたことが大きかったのでは。経済的負担が理由でしょうか?」という質問があった。「プロデューサーに給金の支払いはしたいという話もありましたが、家賃が高く、何年も実施できなかったのは事実です。ほぼ運営参加費で賄っていて、アーティストもプロデューサーも手弁当でした。お金のこともそうですが、自己主張の強い20代でしたので作家間に軋轢が生じたり、複合的な理由からだと思います」と笠原さん。非営利な任意団体の活動に対する支援を企業から引き出したことは画期的なことだったが、「それはとても嬉しかったのですが、やはり家賃は計上できないよねということで、代わりに展覧会をする感じになっていったんだと思います。はじめはよかったのですが、メンバーそれぞれ自らの作家活動で忙しくなると、ほかの作家の展覧会のために時間を奪われることがつらくなっていきました。最終的には自分の作品をつくるためにスタジオを借りるという原点に立ち戻っていったんです」。

また、丸山さんは、1998〜2002年に開催された立川国際芸術祭についても概略を紹介した。最初は地元からはじまり、2回目の1999年にアートディレクターの清水敏男さんがディレクターを務めている。2回目には「LOVE」をテーマに、アジア諸国を中心に11カ国48作家および団体が立川駅からモノレールの各駅、公園などに作品を設置した。笠原さんによれば、最初はスタジオ食堂という団体に声がかかったが、作家個々に判断することにしたという。「僕や中村哲也、田代悦之、池田光宏(当時はいけだみつひろ)が個々に参加して、新しくオープンした駅ビルのグランデュオ、モノレール駅などに作品を展示しました」。

スタジオ食堂は、再開発と絡んだ立川国際芸術祭やファーレ立川との結びつきはほとんどなかった。むしろ、三田にあったオープンスタジオNOPEや名古屋の.dot、昭和40年会など、地域を超えたオルタナティヴな団体との交流があった。また、海外のキュレーターなどが日本にリサーチに訪れるときに見学コースに入るようにもなっていく。「交通が多少不便でも、広い場所で質の高いものが見られるから行く価値がある」という口コミが広がっていた。笠原さんは「当時はヨーロッパから関西へ行くことが多かったんです。ダムタイプや須田くんなどが出品した『どないやねん』という日本の現代美術をパリで紹介した展覧会のリサーチもメインは京都だった。そういったインディペンデントな展覧会のリサーチはスタジオ食堂にも多く来るようになりましたね」と語っていた。

最後に、丸山さんから新しい立川でのプロジェクトとして、ファーレ立川に隣接する「グリーンスプリングス」にアート作品を設置する「立飛パブリックアートアワード2020」が紹介された。立川駅周辺では現在もアートが立ち上がるムーブメントが続いている。

(執筆:白坂由里)