共通: 年度: 2016

アートアクセスあだち 音まち千住の縁

「縁(えん)」を育み、つないでゆく

足立区制80周年記念事業をきっかけにはじまったアートプロジェクト、通称「音まち」。人とのつながりが希薄な現代社会において、アートを通じて新たな「縁(えん)」を生み出すことを目指している。下町情緒の残る足立区千住地域を中心に、市民やアーティスト、東京藝術大学の学生たちが協働して「音」をテーマとしたプログラムを複数実施している。

実績

2011年度、音まちのプログラムのひとつとして、無数のシャボン玉でまちの風景を変貌させる「Memorial Rebirth 千住」(通称、メモリバ)が千住の「いろは通り商店街」からはじまった。アーティストの大巻伸嗣のみならず、事務局スタッフや市民、足立区職員や東京藝術大学の学生たちが一丸となって共創するメモリバは、それ以降も毎年会場を変え、かかわり手を広げながら区内各所で実施している。現在ではメモリバを軸に多くの市民メンバーが立ち上がり、シャボン玉マシンを扱うテクニカルチーム「大巻電機 K.K.」や、オリジナルソング「しゃボンおどりの歌」を演奏や踊りで彩る「メモリバ音楽隊」や「ティーンズ楽団」など、メモリバ本番には100名を越えるスタッフが集まることも。音まちが目指す、現代における新たな「縁」が広がり続けている。

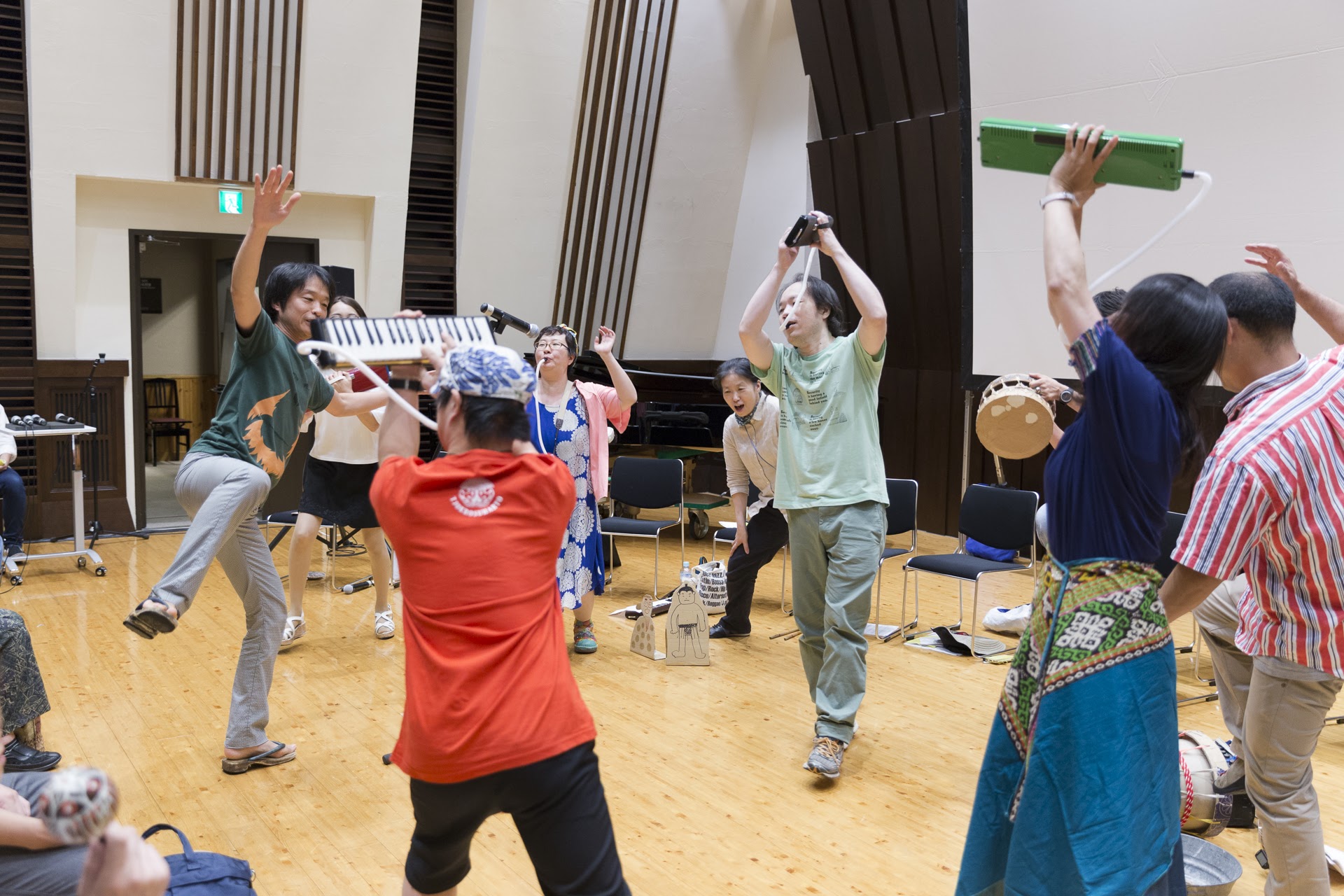

音まちではほかにも、作曲家の野村誠を中心にだじゃれをきっかけとした新たな作曲方法を開発・演奏する「千住だじゃれ音楽祭」や、日本に暮らす外国ルーツの人々の文化を知る「イミグレーション・ミュージアム・東京」など、それぞれのプログラムでアーティストと市民チームによる自主的な活動が続いている。2018年には、戦前に建てられた日本家屋を文化サロン「仲町の家(なかちょうのいえ)」としてひらき、近隣住民や観光客、学生、アーティスト、クリエイター、事務局メンバーたちが交流する場が生まれた。

2021年度には、音まち10年間の活動で育まれた「縁」の集大成ともいえる「千住・人情芸術祭」を開催。これまでも音まちで活躍してきた2人のアーティスト、友政麻理子とアサダワタルによる作品発表に加え、プロアマ問わず市民から出演者を公募した「1DAYパフォーマンス表現街」を企画。音まちの各プログラムを担う市民メンバーや、仲町の家の常連さん、足立区内外で活動する初参加者まで、約50組のパフォーマーが集結し、めいめいの表現を繰り広げた。

東京アートポイント計画との共催終了後も、NPOと足立区、東京藝術大学との共催は続き、まちなかでのアートプロジェクトを通じた「縁」づくりに取り組み続ける。2024年度からは区市町村連携のモデル事業として「Memorial Rebirth 千住」を共催で実施している。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011~2013年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人やるネ、足立区

- 2014~2015年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

- 2016年度~:東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

関連動画

小金井アートフル・アクション!

市民がアートと出会い、心豊かな生き方のきっかけをつくる

小金井市芸術文化振興計画推進事業として、小金井市をフィールドに、市民がアートと出会うことで、心豊かな生き方を追求するきっかけをつくることを目的とするプロジェクト。芸術文化によるまちづくりの検討や市民が事業にかかわる場づくりを行う。

実績

小金井市芸術文化振興計画をきっかけとして、2009年度に小金井アートフル・アクション!が始動する。東京アートポイント計画では、2011年度から数々のプログラムを共催した。2012年度からは市内の学校を中心に学校連携事業に取り組んできた。年間2〜3校を対象に、授業づくりの段階から先生たちと議論を重ね、市民スタッフとともに運営した。授業で使う材料をともに考え、道具の使い方を学び、さまざまな技術を試すことから、教科を横断したプログラムづくりがなされた。

2012年度から2016年度にかけて、保育園でのプロジェクトも行われた。壁画制作や音楽、演劇の手法を用いたワークショップを実施。年を重ねるごとに父母会などの保護者を中心とした運営体制に移行していった。2017年度からは70歳以上のメンバーと映像制作を行う「えいちゃんくらぶ(映像メモリーちゃんぽんクラブ)」を開催。「市民」を対象とする事業として、未就学児や高齢者など通常のプログラムでは手の届きにくい層の人たちとのかかわりづくりを意識的に行ってきた。

2015年度からは文化活動家のアサダワタルをゲストディレクターとして「小金井と私 秘かな表現」を3年かけて実施した。最終年には公募で集まった「市民メディエイター」とアサダが、それぞれに小金井の「記憶」をテーマに遠足のコースをつくる「想起の遠足」を行った。2019年度からは、詩人の大崎清夏と振付家/ダンサーの砂連尾理をゲストアーティストに迎え、参加者の市民とともにまちなかでの企画を立案し、実施する「まちはみんなのミュージアム」に取り組んだ。いずれのプログラムも公募した市民が用意されたプログラムの参加者となるだけでなく、アーティストの手法を学びながら、時間をかけて、ともに試行錯誤を重ねて表現まで行うことが特徴である。

オーストラリア在住のアーティスト・呉夏枝(オ・ハジ)とは「越境/pen友プロジェクト」を2019年度に開始した。日本在住の外国にルーツをもつ「おばあさん」とノートを使った文通を重ね、その記憶をたどり、2020年度にはプロジェクトに伴走した参加者とともに「おばあさんのくらし 記憶の水脈をたどる展」を開催した。

複数年の時間をかけて、異なるプログラムが連動しながら進んだ事業の軌跡やかかわった人たちの声は『「やってみる、たちどまる、そしてまたはじめる」小金井アートフル・アクション!2009-2017活動記録』にまとめられている。また、東京アートポイント計画との共催の最終年には、事務局長の宮下美穂の対談や書き下ろしを収録した『氾濫原のautonomy|自己生成するデザイン』を発行。これまでの実践での気づきは、2021年度から始動した「多摩の未来の地勢図」へ引き継がれている。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011年度:小金井アートフル・アクション!実行委員会

- 2012~2020年度:小金井市、特定非営利活動法人アートフル・アクション

関連記事

答えのまえで立ち止まり続ける。市民の生態系と問いかけが生むプロジェクト——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー〈前篇〉

バラバラなものをバラバラなままに。結果を急がず、遍在するものの可能性を丁寧に感知することが必要。——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー〈後篇〉

TERATOTERA

ボランティアが創るアートプロジェクト

古くから多くのアーティストや作家が暮らし、若者の住みたいまちとして不動の人気を誇るJR中央線高円寺駅から国分寺駅区間を舞台にしたプロジェクト。2010年、Art Center Ongoing 代表の小川希を中心に始動。毎年、社会に応答したテーマを掲げ、まちなかで「TERATOTERA祭り」を開催し、現在進行形のアートを発信した。また、ボランティアスタッフ「テラッコ」による企画・運営を通じて、アートプロジェクトの人材育成にも取り組む。

実績

毎年開催した「TERATOTERA祭り」は、ボランティアスタッフ「テラッコ」の実践の場として、 2010年度より吉祥寺駅エリア、 2013年度より三鷹駅エリアで実施し、毎回ドキュメントブックを発行した。事業開始当初よりアートプロジェクトのノウハウを通年で学ぶ連続講座として 「アートプロジェクトの 0123 (オイッチニーサン)」を開講。座学と現場での実践を連動させながら、アートプロジェクトへ参画する人材の裾野を広げている。

2016年度からは、東南アジア諸国で活躍する若手アーティストを招聘し、地域と連携しながら作品制作から発表までを行う 「TERATOSEA (テラトセア)」がスタート。東南アジアからコレクティブのあり方を学び、自分たちのエリアでの実践に取り組んだ。

2018年度にはテラッコの歴代コアメンバー16名によるアート活動を支える組織「Teraccollective (テラッコレクティブ)」 を設立し、「TERATOTERA祭り」のテーマ設定から運営までを主体的に行った。また、武蔵野クリーンセンターや武蔵野プレイスなど、 武蔵野市による施設連携の要望に応えて、アートプログラムを共催するなど、公的な文化事業の担い手となった。

2020年度のTERATOTERA祭りは、「Collective ~共生の次代~」をテーマに、東南アジアと日本から6組のアート・コレク ティブを東京に招聘する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、オンラインにて開催。この状況下でそれぞれのコレクティブがどのように過ごし、何を考え、どのような 作品を発表するか、その話し合いの様子をYouTubeで公開し、 作品ができるまでのプロセスの情報発信にも力を入れた。

そして、2020年には任意団体であった「Teraccollective」が一般社団法人化。東京アートポイント計画との共催終了後も「アートプロジェクトの 0123」など、TERATOTERAの事業を引き継いで展開している。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2009~2012年度:一般社団法人TERATOTERA

- 2013年度〜:一般社団法人Ongoing

関連動画

関連記事

社会実験としてのコレクティブ。緩やかなつながりから新たな表現を生む——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈前編〉

アートの裏方だけのコレクティブはどんな価値を生む? 「Teraccollective」の可能性——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈後編〉

トッピングイースト

まちを舞台に音や音楽との新しいかかわり方を開発していく

下町観光開発などで日々進化し続ける東東京エリアにおいて、CDを買ったり、ライブやカラオケに行ったりして楽しむだけではない、まちなかでの音楽とのかかわり方を開発する。パブリックな場所での音楽の展開可能性や適正規模を考えるプログラムや、音楽プログラムへの多様な参加手法を探るプログラムを展開した。

実績

アートプロジェクトという手法だからこそ挑戦できる「音」や「音楽」とのかかわり方を模索するため、2014年にスタート。主に3つのプログラムを軸に展開した。

「ほくさい音楽博」は、こどもたちにスティールパンやガムラン、義太夫といった世界中の響きの美しい音楽に触れてもらうプログラム。公募で参加者を募集し、プロフェッショナルな音楽家とともに、年1回の発表会に向けて、練習を重ねていく。発表会では、このお披露目のほか、オーストラリアやアフリカの民族楽器、サンバのカーニバルの楽器と衣装など、世界中の楽器や音楽を体験できる参加型プログラムも実施した。回を重ねるなかで、毎年のように参加するこどもたちや、保護者が主体となってイベントをサポートする仕組み「みまもり隊」が生まれ、音楽を通じてこどもが主役となるオルタナティブなコミュニティへとつながった。

アーティスト・和田永による「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」は、使われなくなった電化製品を用いて新たな楽器を制作し、奏法を編み出し、オーケストラを目指すプログラム。ブラウン管テレビを用いた「ブラウン管ガムラン」、扇風機を用いた「扇風琴」などを開発し、都内外のさまざまなイベントで披露してきた。楽器の開発やシステム改善、パフォーマンス内容の企画などは、アーティストだけではなく、市民チーム「Nicos Orchest-Lab(ニコス・オーケストラボ)」のメンバーであるエンジニアやプレイヤーとともに行っている。「Nicos Orchest-Lab」は、東京アートポイント計画として実施した東京チームだけではなく、茨城や京都、さらにはリンツ(オーストリア)にも市民を中心にチームが発足し、音楽を通じて世界にネットワークが広がっている。

「BLOOMING EAST」は、音楽家が東東京をフィールドに、アーティストが自らの興味関心をもとにリサーチをしていくプログラム。コトリンゴ、コムアイ、寺尾紗穂といった女性音楽家が東東京でさまざまな人々に出会い、「戦災孤児と教会」や「移民」など、土地の歴史や社会問題と向き合ったテーマでリサーチを重ねた。リサーチの試行錯誤をもとに、トークセッションやまちを巡り、リサーチの軌跡を辿るプログラムなども行った。

東京アートポイント計画との共催終了後も、本事業の実績をいかし、地域や社会状況に応答したプログラムを行なっている。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムとして実施された「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13」の一環として、アートプロジェクト「隅田川怒涛」を開催。コロナ禍により、当初想定していた墨田川流域を舞台にした形態から、オンライン開催への変更を余儀なくされたものの、地域にゆかりのある音楽家やアーティストが数多く参加。共催期間に行ったプロジェクトを発展させたプログラムをはじめ、ライブ配信やオンラインワークショップ、展示インスタレーションなどを行った。また、「隅田川怒涛」を行うなかでメンバーが感じた気づきや問いについて、アーティストやライター、行政職員などさまざな人と対話した記録『隅田川自治β ダイヤローグ』をウェブサイトにて公開した。

2021年からは、地域のこどもたちが家や学校以外でも安心して過ごすための居場所づくり事業をスタート。ワークショップやフードパントリーを通じて、こどもを支える地域の人々や音楽・文化芸術とのつながりを生み出すことに引き続き取り組んでいる。

関連記事

「利き手」を封じたときに見えるもの。これからの音楽のあり方を問いかけるプロジェクト——清宮陵一「トッピングイースト」インタビュー〈前篇〉

「ビビらなくなってきた。何年かかってもいい」。注目の音楽家とゆっくり、ひっそり進めるリサーチ型プログラム——清宮陵一「トッピングイースト」インタビュー〈後篇〉

東京ステイ

東京の日常と、旅人のように出会い直す

劇作家・石神夏希を中心に「東京らしさ」を持つ場の多様性と個性を見出し発信することで、 東京の文化的価値を見つめ直すことに取り組むプロジェクト。 価値発見の手法として「ステイ」(旅人と住人の中間の視点を持つ滞在体験) を用い、のアプローチの有効性を探る。東京のまちを、目的に向かって最短距離で歩くのではなく、まちと個人の間に物語を立ち上げる「ピルグリム(日常の巡礼)」という歩き方を開発し、試行を重ねている。

実績

2016年度、東京アートポイント計画がパートナー公募をはじめて最初の採択事業としてスタート。劇作家、デザイナー、建築家、まちづくりの専門家などが参画し、フィールドワークやレクチャー、ディスカッション、体験イベントなどを行い、まちと出会うための手法の開発を目指した。コンセプトは、まちと個人の間に物語を立ち上げる歩き方「ピルグリム(日常の巡礼)」。東京で生きる人々が、東京の日常と、旅人のように出会い直すための手法を紹介し、体験を深めるブックレット『日常の巡礼~まちと出会い直す10のステップ』『巡礼ノート 日常を歩きなおす人のために』を発行した。これらは、企業研修で、思考を拡げるためのツールとしても活用された。

こうした「東京というまちと向き合う」という問いは、2018〜2019年度に石神夏希がナビゲーターを務めた東京プロジェクトスタディ「『東京でつくる』ということ」へと展開。エッセイを書くことで自身と場所の物語を発掘し、参加者がアートプロジェクトを立ち上げる起点となった。

関連記事

Betweens Passport Initiative

異なる文化をつなぐ「移民」の若者たちとともに

「移民」の若者たちを異なる文化をつなぐ人材と捉え、アートプロジェクトを通じた若者たちのエンパワメントを目指す。定時制高校と連携し、部活動として「移民」の若者たちの居場所づくりや、学外でのアーティストとのリサーチやワークショップの実施。その運営を若者「ユース(Youth)」メンバーがともに担うことを通して、人材育成とコミュニティづくりを行う。

実績

Betweens Passport Initiativeでは、「移民」の16歳から26歳の若者たちを対象としている。ここでの「移民」とは、多様な国籍・文化を内包し生活する外国人のことを指す。日本での社会生活において「できない」ことが指摘されることの多いかれらに、自らが「できる」ことを見つけるための機会をつくることを目指した。

2016年度から、都立の定時制高校と連携し、多言語交流部「One World」の活動を通して「移民」の若者たちの居場所づくりを行ってきた。高校中退率や、卒業後の進路の未決定率の高さに垣間見える、高校生の「孤立」という課題に対して、学外のメンバーがかかわり、学び合いの場をつくることで、学内でのコミュニティづくりを試みた。運営は高校とNPO、大学の3者が手を組み、アーティストなどの外部講師によるワークショップや大学の留学生との交流など多様なプログラムを展開した。その3年間の活動での気づきや、問題背景、具体的なプログラムの内容は『Stories Behind Building Community for Youth Empowerment 高校・大学・NPO の連携による多文化な若者たちの居場所づくり:都立定時制高校・多言語交流部の取り組みから』にまとめられた。

学外でのコミュニティづくりとして、港区にあるSHIBAURA HOUSEを拠点に「移民」の若者たちを軸としたインターンプログラムも実施している。Betweens Passport Initiativeのプログラム運営をともに行うだけでなく、インターンからの提案を受け、大学教員など外部協力者とともに、自分たちの進路や強みを考えるリサーチやワークショップなどを行った。

2018年度に開催した外部の専門家などを招いた議論の場である「Sharing Session」では「移民」の若者たちのリーダーシップを育む環境づくりがテーマ。国内での「移民」が抱える課題に向き合い、その当事者である若者たちをエンパワメントすることを目的にはじまった本事業は、「移民」の若者たちがリーダーシップを発揮できる未来の社会像を思い描くことで共催期間を終えることとなった。

東京アートポイント計画との共催終了後には、一般社団法人kuriyaの代表・海老原周子の10年にわたる活動や日本の「移民」を巡る状況をまとめた書籍『外国ルーツの若者と歩いた10年』を発行した。本書には、海老原が想像した2030年の多文化共生社会の姿も収録している。

関連記事

『移民』の若者のエンパワメントのために、アートプロジェクトができること—海老原周子「Betweens Passport Initiative」インタビュー〈前篇〉

定時制高校で「現場」をつくるところから。「社会包摂」と「アートプロジェクト」の関係を考える。—海老原周子「Betweens Passport Initiative」インタビュー〈後篇〉

EAT&ART TARO

大内伸輔

「言葉」を効果的に届けるには?

デザイナー、編集者と研究・開発チームを組む

近年、各地で増加するアートプロジェクトにおいては、その実施プロセスや成果等を可視化し、広く共有する目的で様々な形態の報告書やドキュメントブックなどが発行されています。ただし、それらの発行物は、書店販売などの一般流通に乗らないものも多いため、制作だけでなく「届ける」ところまでを設計することが必要です。また、発行物を通して、そこに通底する価値を広く社会に伝えることも重要です。

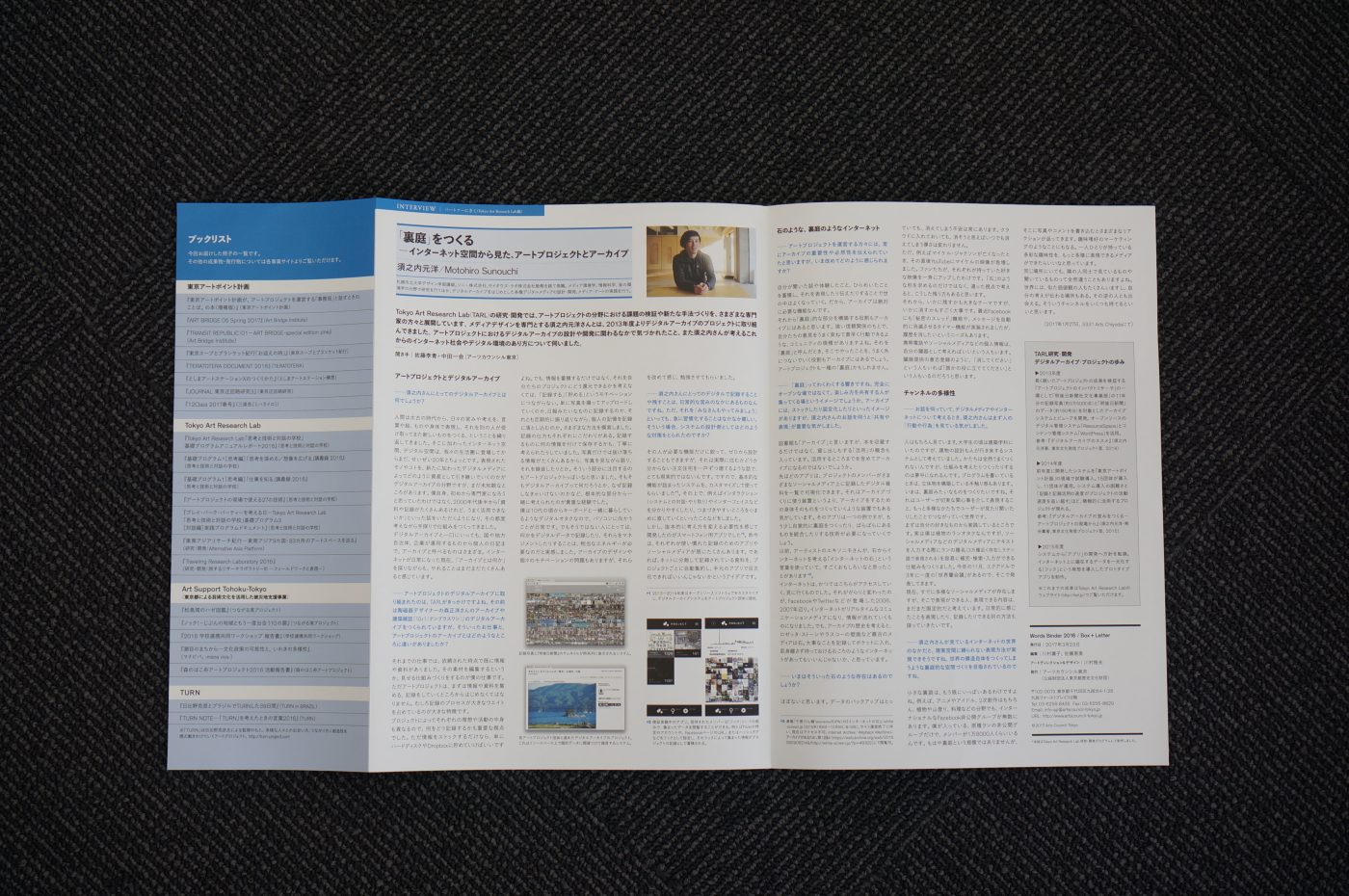

TARLでは、そんなアートプロジェクト資料を収集し、広く活用していく環境づくりのため、これまでにアーカイブセンターの開設や、検索データベース「SEARCH302の」の開発に取り組んできました。

そして、今回、新たな研究・開発プログラム「アートプロジェクトの「言葉」に関するメディア開発:メディア/レターの届け方」として、「届け方」に焦点を当てた試みに着手。

多種多様な形態で、それぞれ異なる目的をもつアートプロジェクト資料を、どんな風に届ければ、効果的に活用してもらえるのだろうか? 資料の流通に適したデザインとは何か?

そんな問いを抱えつつ研究・開発チームに参加した、アーツカウンシル東京・中田一会がレポートします。

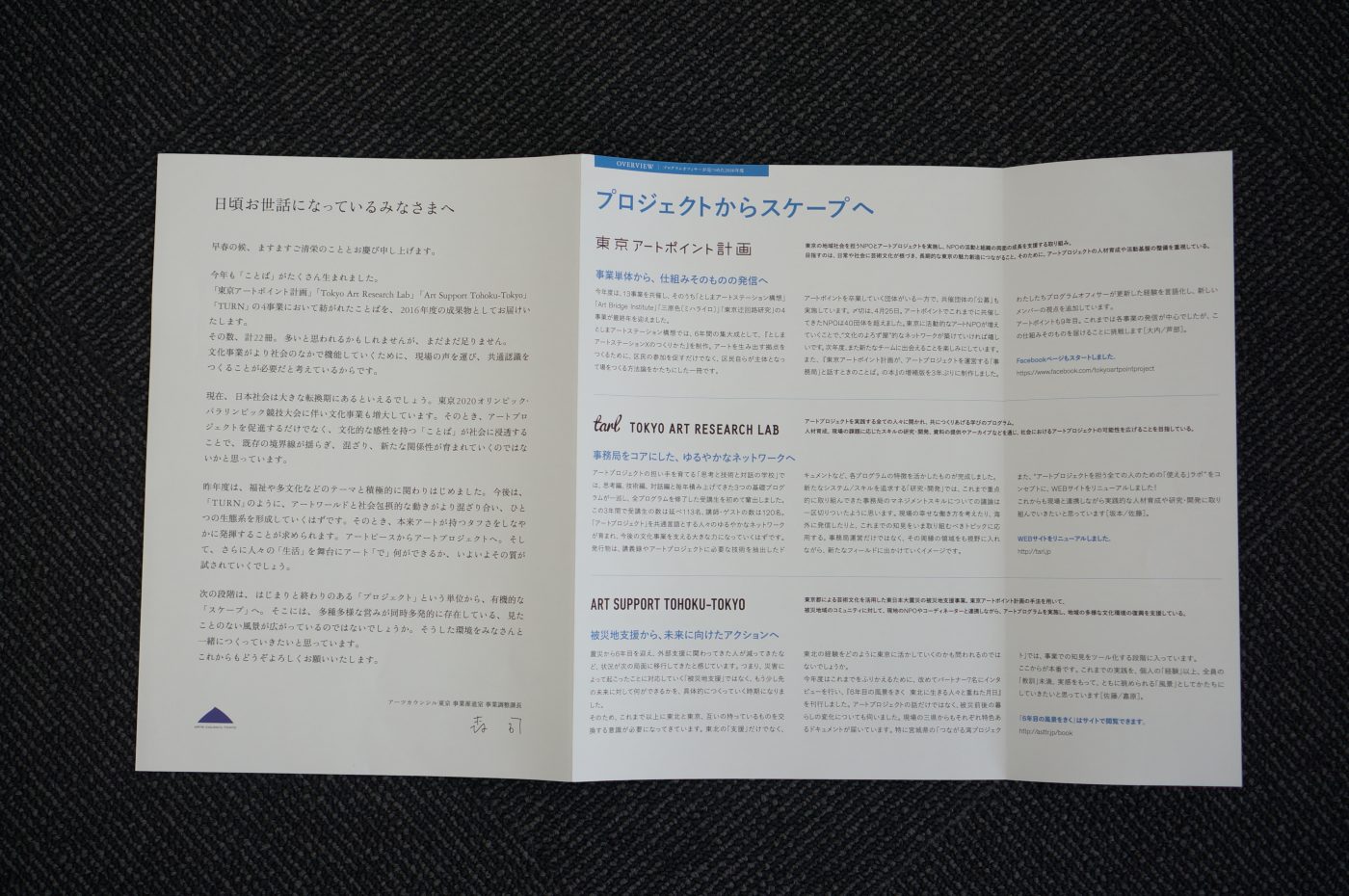

テーマ|4事業22冊の発行物を効果的に届けたい

題材として取り上げたのは、「東京アートポイント計画」「Tokyo Art Research Lab」「Art Support Tohoku-Tokyo」「TURN」という、アーツカウンシル東京の事業推進室事業調整課で取り組む4事業において発行された冊子です。その数、22冊。

例年通りであれば、これらの冊子は年度末にダンボール箱に詰め、A4サイズの送付状を添えた上で、各研究機関や専門家、芸術文化施設等に向けて発送します。しかし、この方法では、年度切り替わりの多忙な時期に、開封されるのも活用されるのも遅れてしまうことが課題でした。

案1|そのままフィルム梱包して届けてはどうか?

今回の研究・開発では、美術家・北澤潤さんの日常をメディアとして届けるプロジェクト「DAILY LIFE」などのデザインを手がけるデザイナー・川村格夫さん、アートプロジェクトをはじめ様々な活動体のことばの届け方に長けている編集者・川村庸子さんと佐藤恵美さん、そしてアーツカウンシル東京のプログラムオフィサー・佐藤李青と中田一会が研究開発チームを組みました。

「中身が見えることが解決策になるのでは?」

ディスカッションを重ねてたどり着いたのは、「束ねた冊子をそのまま包んで送る」という大胆なアイデア。梱包用の透明ラップでぐるぐる巻きにして、本束の形そのままで届けられないか検証をしてみることに。

ところがリサーチの結果、(1)丁合とラッピングをこの方法で印刷会社に発注すると予算がかなり割高になること、(2)配送業者の多くは透明で生の形状の荷物は配送不可の可能性が高いことが判明しました。

案2|本棚がそのまま届くような形状で届けるのはどうか?

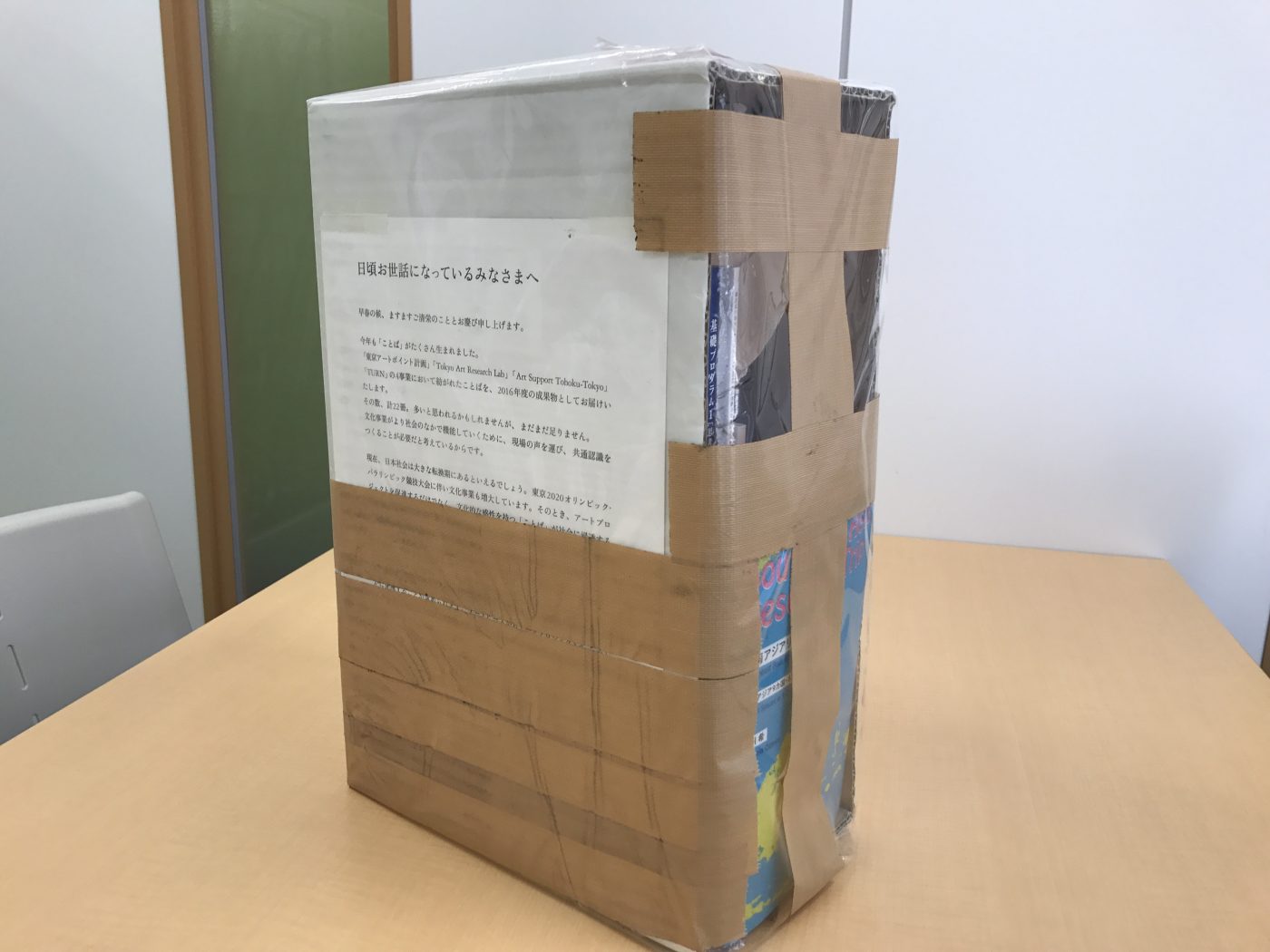

そこで次のアイデアとして登場したのが、1面が空いたダンボール箱に冊子を納め、透明フィルムで梱包するような形状です。川村格夫さんからはこんなプロトタイプの写真が届きました。

「本棚がそのまま届く」イメージです。

この形状であれば、ダンボール箱に納めながらも中身が見え、資料としてすぐに活用してもらえそうです。郵便局の窓口にプロトタイプを持ち込んで確認をとったところ、配送可能とのことでした。

そこで、この方向で進めることとし、「Box」は川村格夫さんが専門の業者に相談しつつ制作コストを試算しながらデザインを制作。

また、冊子と事業の関係性を伝えるメディアとして、川村庸子さん、佐藤恵美さんとは送付状に代わる「Letter」の企画制作を進めました。こちらは各事業の状況や、その中でも特に伝えたいテーマを読み物としてまとめていきました。

最終案|Words Binder 2016 / Box + Letter

以上の案2をブラッシュアップして仕上げたのが、「Words Binder 2016 / Box + Letter」です。

プロセス|作業ラインも含めて設計

ちなみに今回は、Boxのスタンプ押印、組み立て、冊子の丁合、箱詰め、梱包に至るまで、すべて手作業で進めました。事業を担当するアーツカウンシル東京・プログラムオフィサー総出の発送作業!

「言葉を年度末のご挨拶としてギフト的に届ける」ことに取り組むにあたり、あえて手作業に挑みました。モチベーションと手間の関係性や、作業ラインについてもデザイナー・川村格夫さんから提案を受けて実験的に構成。

結果と振返り|好評の一方、郵送の思わぬ落とし穴が発覚

新しい言葉の届け方として、包み方と伝え方の両面で試行錯誤を重ねた今回の研究・開発。お届けした先からは、「本棚が届いたようでうれしい。そのまま棚に並べました」「どの冊子も充実した内容なので施設で活用したい。SNSで投稿してもいいでしょうか」「今年もたくさん届きました。早速開封しました」などのコメントを多数いただきました。

一方で、郵送に関して想定していないアクシデントも。それは、郵送の中継局によっては、発送元への確認無しでガムテープ補強されてしまうということ。

「ガムテ姿」の一報を受けたときの衝撃は忘れられません……。1面が開いているように見える見た目が、郵送担当者には不安に感じられたのかもしれません。

ただし、その点に関しては、厚みのある透明フィルムで全体をしっかり包み込み、強度的に問題ない(=空いている面を下にして激しく振っても破れない)ことを郵便局で確認してから発送しています。それにも関わらず、発送先約20件にヒアリングした結果、おおよそ2/3でテープ補強を確認。中身に問題ないとはいえ、意図通りの姿で届かなかったBoxがかなりの数あったようで、大変残念です。

郵便局の窓口に問い合わせると、発送ラベルの「摘要欄」に禁止事項(「テープ補強禁止」など)を記入することで防げたかもしれないとの回答でしたが、それでもテープ補強される可能性はあるようです。

まとめ|言葉の届け方を考える

今回の研究開発プログラムでは、冊子の届け方ひとつでも「つくる→組む→届ける」というプロセスがあり、どこからどこまでを誰と手がけ、委ねていくかの設計も重要であることがわかりました。そのバランスによってコストや手間は変動しますが、物質的な「言葉」としての冊子の届け方には、もう少し工夫の余地や選択肢がありそうです。

また、このほかに、広く伝えて届ける方法としては、公立図書館に冊子を寄贈すること、国立国会図書館のデジタルアーカイブ事業にウェブサイトを収集してもらうことなどのアプローチもあり、Tokyo Art Research Labや東京アートポイント計画では実際に行っています。

アートプロジェクトの現場の課題の解決や、知見の可視化を目指し、様々な課題に挑むTARLの研究・開発プロジェクト。今回の検証結果やこれまでの蓄積を活かし、より良い届け方を今後も考え、検証していきます。