地域に根差した活動を通して、これからのアートの可能性を広げるプレイヤーたちに話を聞いてきた「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、町田市で2017年から「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」 という取り組みを行う、「社会福祉法人東香会」理事長の齋藤紘良(こうりょう)さんにお話を伺いました。

「YATO=谷戸」とは、丘陵地が浸食されることで生まれる谷状の地形のこと。そのプロジェクト名のとおり、齋藤さんが副住職を務めるお寺や、園長を務めた保育園、由緒ある池などが点在する勾配のある里山一帯を舞台にしたこの活動では、地域の小学生と土地の記憶を学びながら、「500年続く文化催事=お祭り」を築くことを目指しています。

しかし、ただのお祭りではありません。じつは齋藤さんには、音楽家の一面も。そんな多面性を反映するように、YATOの活動にはヨーロッパの民族楽器であるバグパイプや、バリ島由来の影絵、餅つきなど、さまざまな文化が混在します。

そして、コロナ禍になり、これまで手付かずだった拠点である里山の手入れを開始。人が歩ける道をつくり、豊かな土壌の生態系を生み出そうとしています。

すべての物事につながりを見出し、自身の働きかけによって、それらが生き生きと動き出す流れをつくろうとする齋藤さんが、5年間のYATOの活動を通してたどり着いた現在地とは? 東京アートポイント計画ディレクターの森司と一緒に探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:川村庸子/撮影:加藤甫)

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

物理的距離を超えた、心理的なコミュニティ

森: 前篇では紘良さん自身のことや保育園のお話を聞きましたが、後篇では東京アートポイント計画と共催した感想も伺えればと思います。まずは、共催して良かったことはありますか?

齋藤: それはやはり、YATOに集まる小学生たちに「やとっ子同盟」 という呼び名ができたことですね。YATOの運営メンバーが、同じメンバーの一員としてこどもと接すると自分たち自身が楽しいと気づき、それに伴ってこの名称ができたのですが、これは大きかった。

細かい話ですが、僕らは保育園をやっているからこどもを対象にするのは当たり前だというふうに漠然と行うのと、この名前を伴いながらやったことには大きな差があると思うんです。

森: 前篇で話していた「出会い方」のつくり方の話にもつながりますね。

齋藤: 小学生とかかわる入口をつくろうとプログラムオフィサーの嘉原妙さんと相談する中で、この名称のアイデアが出てきました。さらに、小学生が中学に上がったとき、ただ卒業するんじゃなくていろんな年代のつながりができたらいいなと思い、より広い範囲の「同盟」という名前に。こうした仕組みが仲間意識につながりましたね。

僕の意識の変化では、そのことでこどもたちが「お客さん」じゃなくなったんです。あるとき「お客さんとして接するのをやめよう」と思って、そこからはこどもを「危ないぞ」とかって叱るようにもなった。これは結構ターニングポイントだったと思います。

森: 「500年の祭り」なわけで、こどもが叱られない「祭り」ってないですもんね。

齋藤: やりすぎる子がいて、初めて祭りは成立するんですよ。

森: それを叱る大人がいて、学びがあって、関係性の濃度が上がる。客じゃなくなる距離感とは、要するにコミュニティになったってことですよね。そのコミュニティを語るうえでは、「やとっ子同盟」とバグパイプ、もうひとつ影絵という要素の面白さもあります。

毎年秋に開催している「YATOの縁日」では、こどもたちがつくった影絵芝居、ヨーロッパの伝統楽器であるバグパイプの演奏、餅つきなどが行われる。 齋藤: 影絵は僕の音楽仲間でもある川村亘平斎(こうへいさい)くんがやってくれていますが、僕にはこの寺を日本的なもので固めたくないっていう反骨精神があって。もっと「アジア」の寺、祭りにしたいんです。そこで、影絵で有名なバリでの修行経験もある川村くんに声をかけました。

前篇で森さんはバグパイプと影絵はルーツが違うと話されたけど、基本的にこの土地には継承する文化があまりない。その中で、寄せ集めの「地のもの」で祭りをやって、果たして500年持つのかと。それだったら、縄文文化と弥生文化が混じり合ってその後の伝統文化ができたように、そもそも違う文化に接続してみようと思った。だからバグパイプに影絵、餅つき、初期はスチールパンも入れた。それが自然に淘汰されていけばいいという考えなんです。

森: 川村さんと紘良さんの関係は持続的でとても良いものに思えるけれど、活動を一緒にするうえで共有している感覚はありますか?

齋藤: 川村くんとは、「距離」の感覚を共有している気がします。「地域」というと物理的に近い人を想定するけど、僕らはもっと精神的な距離の近さを大事にしようと考えていて。どこに住んでいようと、YATOで行われていることにポッと想像が膨らむような人たちを僕らはYATOの地域のメンバーと呼んで、関係を温めていきたい。

だから、影絵ワークショップも遠くの地域から参加している方たちが結構多かったんですけど、その人たちを「やとっ子同盟」という名称でまとめたとき、全然違和感がなかったんです。僕らはコロナ禍でリモートが始まったときも、リモート万歳でした。

森: そういうところにも、このプロジェクトがコロナ禍になってから一層密度の濃い企画や関係性を育んだ、ある種「化けた」理由はあるかもしれないですね。こうしたさまざまな場所からの参加は、いわゆる「賑わいの創出」にも見えるだろうし、僕らはそれに寄与したとも言えるんだけれど、「やとっ子同盟」や「心理的な距離」の話を聞いていると、そこで育まれていたのは単なる賑わいの創出でもなかったんだろうなと思うんですよ。

齋藤: かつてのコミュニティには、鐘の音、鈴虫の声や夕暮れによって、みんながある時間や気持ちを緩やかに共有することがあったと思います。そこに杓子定規な「時計の時間」が入ってきて、みんなが自分の体感から離れて、1分1秒という数字で動くようになった。でも僕は、人を完全には画一的にチューニングできないと思っていて。YATOは、そうではない、体感に合わせて緩やかに伸び縮みする時間にまた会える場所であってほしいと思っています。

影絵師・音楽家の川村亘平斎さんとの影絵ワークショップの様子。地域の植生や神話を学びながらつくる。 「圧」と時間を味方につける

森: その一方で、紘良さんはディレクターの才能もネットワークもあるから、こういう集まりは僕らがいなくてもつくれた気もします。そこで後篇の問いのもうひとつの側面、我々と組んで「しまった」ことによるポジティブな変化があれば、お聞きしたいですね。

齋藤: 「組んじゃった」というのは、正直ありますよ。

一同: (笑)。

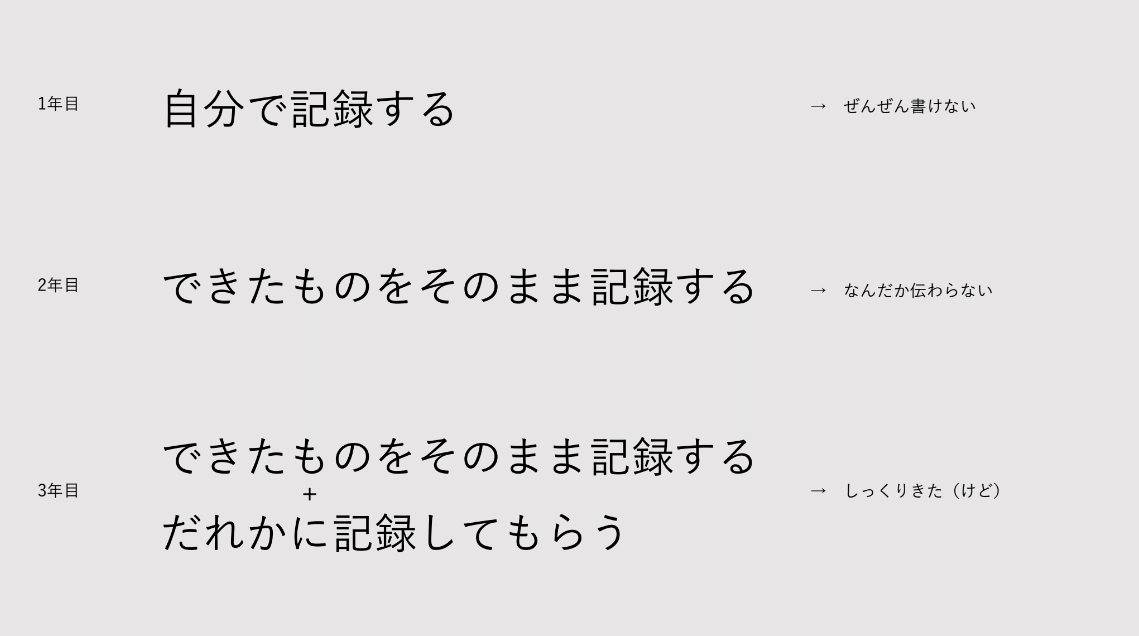

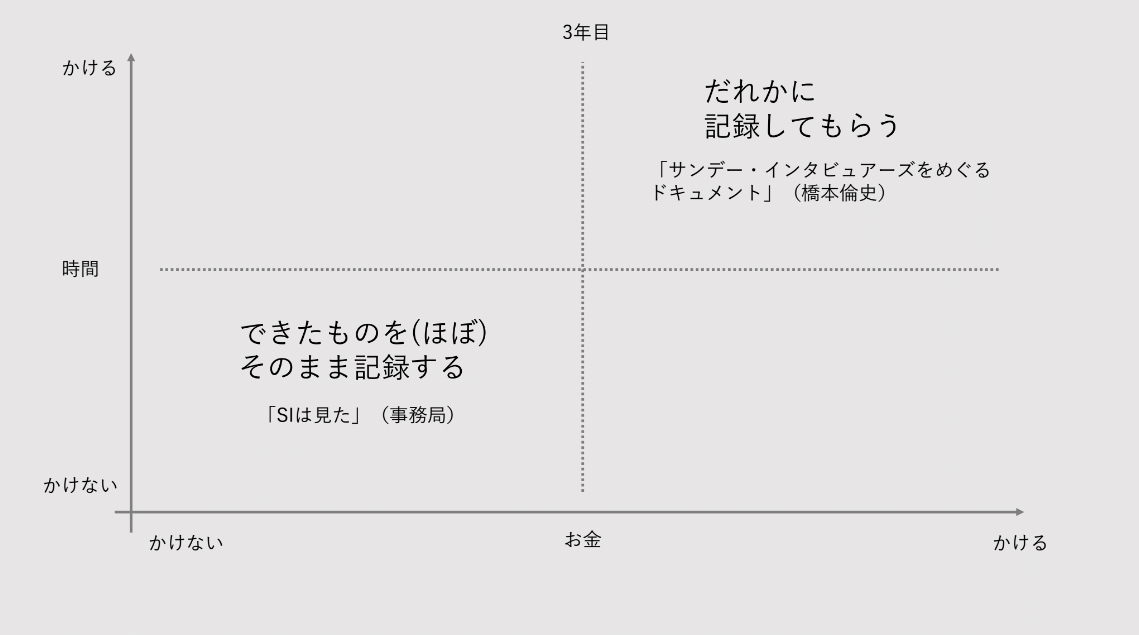

東京アートポイント計画・ディレクターの森司とともに話を伺った。 齋藤: 面白そうだと思って組んじゃいましたけど、東京都とアーツカウンシル東京と共催することによって運営上の規制が厳しくなりますよね。これはうちに優秀な事務局のスタッフがいないと対処できなかった。ただ、スタッフには怒られるかもしれませんが、その規制が組んだことの大きなメリットだったと思います。

――規制がメリットなんですか?

齋藤: もちろん、東京アートポイント計画的には、リスク管理などいろんな事情があって厳しくする面もあると思うんです。でも、まさにさっきのこどもの話と同じで、「何でもいいよ」だといろんなことができない。何かボコっとした障壁のようなものがあって、それに対してこっちが凸になるのか、凹で返すのかってことの中で物事は生まれてくるから。

その圧の中だから、こちらもああしようか、こうしようかと考えていける。それがなかったら妄想で終わってたかもしれない。体が動かなかったかもしれないです。そこに実体を与えてくれたのが大きかった。

森: 規制というのは、具体的にはお祭りなのにお酒が飲めないとかね。

齋藤: そう、隠れてしか飲めない(笑)。この前も、YATOに参加してくれている檀家さんたちは、共催が終わったら真っ先に酒を飲むと宣言されていました。

森: そのお酒は、ただのアルコールじゃないんですよね。お清めの意味もある。もちろん規制にはさまざまな理由はあるのだけど、個人的には文化がそこまでクリーンにやらなくてはいけないものなのかとの思いもある。だから、やめてくださいとお願いする立場でおかしな話ではあるんですけど、そこは文化として守るべきものだというふうにも思っています。

齋藤: おっしゃるとおりで、この辺りは農業で成り立っている地域でもある。一年間の労働の成果としてお米ができ、お酒ができ、それを祭りで飲む。それはお互いにつながり合っているピースなんですよね。そういうことも共催を通して、あらためて実感できた。

森: 「天井」があったからこそ、ある種の反発でかたちができてきた、と。それは僕らにとってはとてもありがたいお話だけど、ここまで化けるかというくらい化けましたよね。

齋藤: 自分たちとしては、何ができたのかと思う部分もあるけれど……。

森: あの山道ができただけでも十分でしょう。次のフェーズをつくるために技術を持った仲間を呼んできて、環境を整えて……というこの一連の仕事は、いわば500年という時間のスパンに向けた仕込みですよね。でも、仕込みのサイズ感が大きい。大人が自分の資源を最大限動員して、すごく贅沢に秘密基地をつくって遊んでいるような感じがするんですよね。

あと、時間を味方にする方法が面白いと思います。さきほど歩いて保育園まで行った際、使われなくなった古い園舎があって、紘良さんはそれをすぐに壊すのではなく、10年かけて解体しようと思っていると話されていた。「500年の祭り」もそうだけど、大きな時間を相手にするのは、普段こどもに触れているからか、仏教からか、何が背景にあると思いますか?

齋藤: ひとつは自分がものをつくってきた体験ですかね。以前まで僕は、ものづくりはものができたときが頂点だと思っていて。だけどいまは、そこから先の方が長いということが何となくわかっている。とくに園舎は、使われ始めてからのものですよね。作品ができたあとの変化までをアウトラインとして、ものをつくることが多くなってきた。そして、ものはつねに変化し続け、アクティブだという考え方は仏教から来ているかもしれません。

森: じゃあ、すべてがプロセスで、つねにオンゴーイングなんですね。

齋藤: そうなんです。それもあって、里山をいじり始めたところがあります。全部を動かさないと気が済まなくなっちゃった。

森: それで生態系をつくっている、と。このエリアは完全にひとつの「環世界」ですよね。共催が始まるとき、500年の祭りのお手伝いは無理だけど、そのための準備のお手伝いならできますとお話をして。そうやって少しの間、この環世界に寄生させてもらって、我々が去るときには山道ができ、視界も開けた。そんな爽快感があります。

「しぜんの国保育園」の旧園舎。10年かけて部分的に解体していくことで、変化した空間に合わせてその都度使い方を考えるプロジェクトを行う予定。 本気で遊ぶ。すべてを動かす。

齋藤: 森さんが初めてここに来たとき、この「こもれび堂」という建物も倉庫で、山も荒れていて、いろんな時間が止まっていました。それを動かそうというとき、一箇所だけを動かしてもダメだと思ったんです。糸に重りを垂らして、遠心力でグルグル回したら、すべての部分が動き続けるように、何かを動かすのなら全部動かさないといけないと思って。

森: 身はひとつなのに、忙しくなる一方じゃないですか?

齋藤: そうですよ。どうしてくれるんですか。

一同: (笑)。

齋藤: つつかれちゃったから、動かざるを得ないんですよ。使命感ですね。

2021年、遊休施設だった「こもれび堂」をこどもたちが集まれる拠点として改修。インタビューはここで行った。 ――紘良さんは「使命感」という言葉で、自分のあり方をどのように位置付けていますか?

齋藤: このプロジェクトにかかわる一人のプレイヤーであり、だからこそいつでも抜けられる感覚かもしれません。バグパイプにもつながりますが、プレイヤーになることは、ディレクターを一度降りることでもある。そのことで自分がつねに真ん中にいるところから外れているんですよね。僕が真ん中にいて、お寺を再生したというゴールにしたくない。「気づいたらいなかった」くらいで回せると、500年続くイメージが持てると思っていて。

森: いま、里山へのかかわりの一部を建築チームに委ねているのも、そうした感覚からなんですか?

齋藤: そうです。いま協働している人たち以外にも、この里山に興味があるプレイヤーがいろいろ入ってきて、動いていけばいいなと思っています。

じつは山を拓くときに、それを大きくふたつのエリアに分けました。お寺に向かって右側のエリアは貨幣価値につながるレイヤーで、左側のエリアは宗教的なレイヤーという考え方にしたんです。前者ではふたつの意味の「ざい」、つまり木材の「材」と財産の「財」を重ね合わせて、木材で人との関係をひらいたり、宿坊をやったりしていこうかなと。そして後者では、お墓を中心にそうした貨幣価値を離れた信仰の拠り所となるような山をつくろうとしています。

だから、この山への入り方はレイヤーによってだいぶ変わる。そして、さまざまな入口の人たちを混在させる場として、「YATOの縁日」というお祭りを位置付けているんです。

事業にかかわってくれる人たちや林業会社の「東京チェンソーズ」などと一緒に、里山の手入れを行っている。 森: 共催を始めたとき、これだけいろんなことをできる法人と組むというのは、きっと何かを良い意味で「壊す」ことを期待されているんだと感じました。最初にプレゼンテーションを受けたとき、「YATO」というネーミングや、資料のデザインの出来の良さを見て、これは簡単には「壊せない」と思ったことを覚えています。だけどこれだけ化けたのは、僕らの仕事というより、やはりコロナによる影響が大きいと思います。

もしもコロナ禍が訪れず、従来通りの仕事が十全にできていたら、山道をつくる暇がない。でも、コロナ禍があり、紘良さん自身も園長を退く変化があった中で、急速に活動の濃度が上がっていった。沈黙思考をしているように見えて、明鏡止水(めいきょうしすい)の心持ちで500年のcommonの礎になる仕込みをされていた驚き。「こんなことをしていたのか!」という感じです。立派な卒業制作に立ち会えた喜びがあります。

齋藤: 僕としては、とにかくいろんなことが動き出したことが大きかった。祭りは僕たちがやろうと言い出さなくても、参加者たちから自然にやろうという声が上がってくる感じになっています。東京アートポイント計画と共催していなければ、「YATOの縁日」というものが生まれていないし、山道もなかった。この場所をもっと良くしたいという欲はまだまだあるんですけど、そういうレベルではなく、もっと大きな枠で見たら、「500年の祭り」をつくる準備は成功したなという感じはしていますね。

森: 僕の勝手な受け止めとしては、何か目に見える成果よりも、紘良さんの気持ちが整ったという意味で準備ができたことが重要だと思っています。だって、楽しそうですもん。

齋藤: じつはさっきから、カッコよくなりすぎると思って言わなかったんですけど……。

――ぜひ、最後にどうぞ。

齋藤: 僕、この場所で遊んでいるんです。

森: やっぱり! ずっと「使命感」って、それこそカッコつけているなと(笑)。

一同: (笑)。

森: だから、秘密基地をつくる、遊ぶ感覚なんだろうなと思っていました。

齋藤: 本気で遊んでいますね。やっぱり遊びは、本気じゃないと楽しくないですから。

YATOの拠点を囲む里山にて、紘良さんたちが手入れをしてできた道。 Profile

齋藤紘良(さいとう・こうりょう)

作曲家/しぜんの国保育園 理事長

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

「谷戸」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形を持つ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする「しぜんの国保育園」や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年間続く人と場のあり方(=common)を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。https://yato500.net