リライトプロジェクトの市民大学「Relight Committee」。活動日はラジオ体操から始まる。(撮影:丸尾隆一)

「東京アートポイント計画」に参加する多くのアートプロジェクトは、いったいどのような問題意識のもと、どんな活動を行ってきたのでしょうか。この「プロジェクトインタビュー」シリーズでは、それぞれの取り組みを率いてきた表現者やNPOへの取材を通して、当事者の思いやこれからのアートプロジェクトのためのヒントに迫ります。

第2回で取り上げるのは、2015年にスタートした「リライトプロジェクト」です。東日本大震災を機に消灯された宮島達男さんのパブリックアート《Counter Void》を毎年3日間限定で再点灯する「Relight Days」と、アート的アプローチを生かした行動によって自らの生活や社会を変える「社会彫刻家」の育成を行う「Relight Committee」。この二つを軸としたプロジェクトでは、震災後の社会でアートが果たしうる「装置」としての可能性に焦点が当てられてきました。

一方、プロジェクトと並行して設立されたNPO法人インビジブルでは、地域再生から教育まで、多様な現場でアートを取り入れた実践を展開しています。「大きな時代の流れの中に、小さな支流を作る」かのような彼らの活動、そして、より社会に接続していくこれからのアートの“使い方”とは? インビジブルの林曉甫さんと菊池宏子さん、東京アートポイント計画ディレクターの森司に語ってもらいました。

>〈前篇〉「逆境から生まれたプロジェクト、考える装置としてのアート ―インビジブル林曉甫・菊池宏子「リライトプロジェクト」インタビュー」

(取材・執筆:杉原環樹)

社会を生きる人たちによるアクション

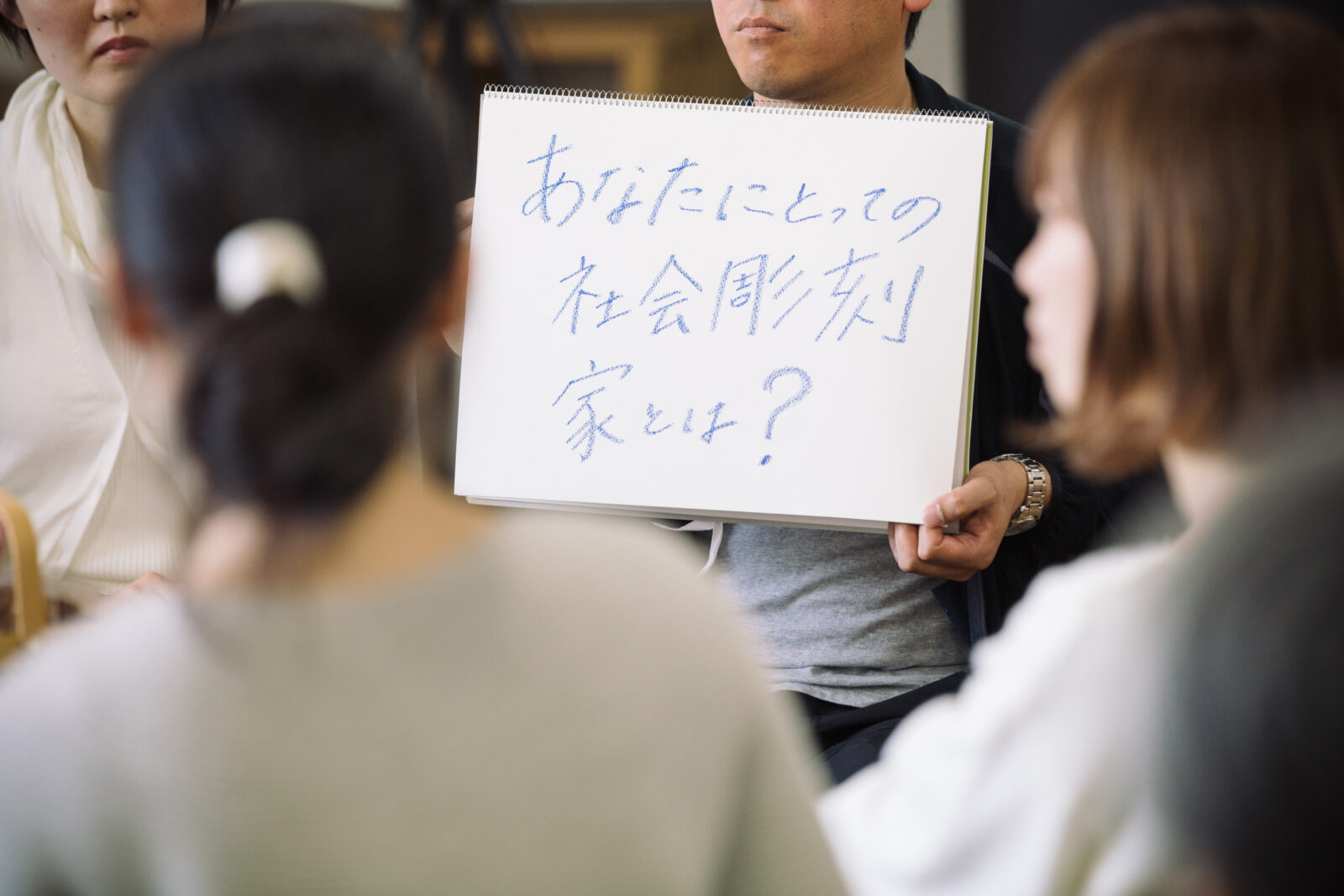

——Relight Committeeの具体的な内容は、大きく二つの要素から成っています。ひとつは、さまざまな分野で活動する社会彫刻家を招いてのトーク&ディスカッション。そしてもうひとつが、参加者がそれぞれの問題意識から主体となって、まちなかなどで具体的なアクションを起こす実践プログラムです。

菊池:活動しながら思うのは、意外とアート業界以外のボイスのことをまったく知らない人の方が、この概念を自分なりに理解してくれる。たとえば、以前、ワークショップで社会彫刻の考え方と育児をテーマにした時、お母さんたちにとても伝わったんです。

森:その人たちには、目の前に具体的な社会がありますからね。

菊池:本当にそうなんですよ。自分が生きている社会があるから。具体的に変えたいことがあるんですよね。

——参加者のアクションには、どんなものがあるのでしょうか?

菊池:たとえば、 2016年に参加してくれた江口恭代さんは、《Counter Void》の前で震災と関係する「花は咲く」という歌を歌ってまちなかを歩くアクションをしました(>「心の声 祈り ここから新たに」)。彼女は、東京で会社員として暮らす被災地出身者として、自分と震災の距離感をうまく消化できず、軋みを感じていた。でも、もともと好きな声楽を生かしたアクションをすることで、震災に対して当事者の意識を持つことができたんです。また山田悠さんは、《Counter Void》からタクシーに乗って決まったルートを回りながら、「ここに作品があったのを覚えていますか?」など、運転手との会話を記録するアクションを行いました(>「Passengers」)。彼女はアーティストなのですが、自分自身を媒体にするのは新しい挑戦でしたね。

——それぞれ、その人らしい挑戦的な行動を起こすが大事だと。

菊池:とはいえ、動機は必ずしも前向きなものとは限らないんです。たとえば関恵理子さんは、生きることが面倒くさいという思いを持っていた。その隠すべきだと思っていた気持ちを表に出そうと、最初に声明文を書いたうえで、「生きるってめんどくさい」という日記を365日書き続けています(「生きるってめんどくさい」)。

——声明文があることによって、日記を書くという行為に特別な意味が出てくる。アート的な仕掛けですが、こうした枠組みは菊池さんたちが提案するんですか?

菊池:参加者に自分のことを考えてもらうため、彼らが普段は触れないアートの蓄積を見せることはしていますね。たとえば関さんの場合、ステートメントに基づいて、一見無駄とも思える行動をし続けている海外アーティストの活動を見せました。そうした実例に触れることで、これもアートになり得るんだ、自分ならこうしたい、と考えることができる。まねをせず、影響の根源を広げることを意識しています。

——私も一度、Relight Committeeの現場を見学させていただきましたが、菊池さんたちが「なぜそのアクションなの?」と、何度も問いかけていたのが印象的でした。

菊池:この場所では、いかに真剣に自分と向き合い、かつ、自分にしかできないアクションを作り上げるかを求めていると思います。なので、アクションづくりのプロセスに比重を起きつつも、参加者全員がアクションをすることができたわけではないんですね。視点をなかなか深めることができなかった人には、アクションではなく、できないこと自体を記事にしてもらいました。

林:参加者の職業や経歴は様々ですが、一人ひとりが妥協しないでやりぬく強度を保ちたいんです。Relight Committeeはあくまでも、自分で動かないと何にも得られない場ですね。

——必ず技術を習得できる、学びの「サービス」ではないということですね。

森:普段は作り手ではない人が、他人の作った作品ではなく、アートそのものの働きを日常のなかで感じることができる。実社会とは異なるもう一人の自分を、社会彫刻家として演じることができるわけですよね。服によって人が変わるように、息苦しい閉塞感のなかで自分をズラすことができるのは、新しいアートの位置付けとして可能性がある。こうしたNPOが誕生したこと自体が、このプロジェクトの一番の成果ですね。

問いを通じて見えない状況を可視化する

——リライトプロジェクトは2018年春にひとつの区切りを迎えますが、一方、インビジブルはNPOとして、その活動を広げていますね。たとえば「文化起業家」は、事業によって新しい価値を創出するとともに、新たな文化を生み出する起業家を紹介するトークセッションシリーズです。

林:僕たちは、見えないことを可視化し、異なるあり方を提示するのがアートの価値だと思っていて。文化起業家でも、事業を通じて新しい文化を作ろうとしている起業家をお呼びして、どんな状況を作り出したいと考えているのか、月に一回、お話を伺っています。また最近始まった「問ひ屋プロジェクト」は、群馬県高崎市にある高崎問屋街を舞台にしたアートプロジェクトです。「問ひ屋」は「問屋」のかつての呼び名ですが、そこでは多様な人々が問いを投げかけ合いながら商売をしていた。そんな歴史を参照しつつ、問屋街の未来を考えるうえでアートがどんな触媒になり得るのかを提案し、様々なプログラムを実施しています。

——そうしたプロジェクトは、どのようにして始まるのですか?

林:高崎の場合は、問屋街の経営者の一人が声をかけてくれました。また福島でも、以前から多くの小学校が集まるイベントのアドバイザーを宏子さんが担当した経緯から、今後開校される小学校のアクションプランを考える実行委員会に宏子さんが参加し、震災後の教育を考える仕事もさせていただいています。活動の軸にしているのは、アートを見せるというより、アートを通じて状況を可視化し、その先に伸びる視座を見せたいという点です。

菊池:一見バラバラに見えるけれど、私たちの中では、与えられた環境で何ができるかという点が重要なんです。その「何」が重要で、コンテクストは問わない。アートがどこかの社会の縮図の中に介入したとき、いかに力を発揮できるのか。そうしたプロジェクトが多いですね。言い換えると、余計なお世話が多い(笑)。真っ向から注文に応えるのではなく、ギリギリのところで「こういうこともできますよ?」と、より深い問いを投げかける。効率の悪さもあるけれど、そこに存在意義があると思っています。

——あらためて、逆境の中で誕生したNPOから、こうした多様な実践が生まれたのはとても面白いですね。

森:さきほど、宮島さんと光の蘇生を始めたとき、予想もできない方向に進むようなチームが作りたかったと言いましたが、その発酵の時間がないと、日本にはこの先がないという思いがあったんです。いまあらゆる時計が早回しされる中で、悠長な時間の使い方はなかなかできなくなっている。でも、それはとても危険なことだと思うんです。

林:リライトプロジェクトは終わりますが、これからはRelight Committeeで育んできたことに一層、力を入れたいと思っていて。というのも、合理化が進む中でも、こうした一見無駄は多いけれど、ともに学べる場と人を作っていく活動が、一番レバレッジが効くと思うんですよね。だから今後のRelight Committeeでは、年度ごとの卒業という仕組みも無くそうと考えているんです。スポーツジムじゃないけれど、日々の生活の中でふとストレッチをしに来る人もいれば、がっつり身体を作りに来る人もいる。そんなコミュニティを作りたい。それこそ、森さんの言うような大きな川の流れに個人では抗えないけど、その中にせっせと小さな支流を作っていく。そういうことをしていけたらいいなと思っています。

菊池:一方で私たちの仕事は、いつなくなってもおかしくなくて。ものすごく利益を生むわけではないし、見方によっては自分たちの理想の押し付けにも見えてしまう。だからこそ柔軟に、信じたことをまっすぐやり続けないといけないなと思いますね。

森:今後人が減る社会では、昔の作り方でいいという発想も生まれてくる。我々はもう一度、時間を取り戻す可能性もあると思うんです。そこで大事なのは、小さな規模で発酵させるような、手間暇をかけたやり方。だからインビジブルの仕事には、僕はとても広がりがあると感じるんです。

菊池:自分たちの活動は、マラソンみたいだと思います。教育や学びは、絶対的にすぐ成果が現れないものだから、いかに長くやり続けるかが問われている。その人が学んだことを納得して形にするのは、10年後かもしれないし、生涯かかるかもしれない。でも、もしかしたら、「社会彫刻家」という言葉が当たり前のように使われる時代が来るかもしれないんですよね。その未来の姿を思い描きながら、これからも目の前のことに取り組んでいきたいですね。

Profile

林曉甫(はやし・あきお)

NPO法人インビジブル 理事長/マネージング・ディレクター

1984年東京生まれ。立命館アジア太平洋大学アジア太平洋マネジメント学部卒業。卒業後、NPO法人BEPPU PROJECTに勤務し公共空間や商業施設などでアートプロジェクトの企画運営を担当。文化芸術を起点にした地域活性化や観光振興に携わる。2015年7月にアーティストの菊池宏子と共にNPO法人インビジブルを設立。International Exchange Placement Programme(ロンドン/2009 )、別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」事務局長(別府/2012)、鳥取藝住祭総合ディレクター(鳥取/2014,2015)六本木アートナイトプログラムディレクター(東京/2014~2016)、 Salzburg Global Forum for Young Cultural Innovators(ザルツブルク/2015)、女子美術大学非常勤講師(東京/2017)

菊池宏子(きくち・ひろこ)

NPO法人インビジブル クリエイティブ・ディレクター/アーティスト

東京生まれ。ボストン大学芸術学部彫刻科卒、米国タフツ大学大学院博士前期課程修了。米国在住20年を経て、2011年、東日本大震災を機に東京に戻り現在に至る。在学中よりフルクサスやハプニングなどの前衛芸術・パフォーマンスアート、社会彫刻的観念、またアートとフェミニズム、多文化共生マイノリティアートとアクティビズムなど、アートの社会における役割やアートと日常・社会との関係について研究・実践を続けている。MITリストビジュアルアーツセンター、ボストン美術館、あいちトリエンナーレ2013、森美術館など含む、美術館・文化施設、まちづくりNPO、アートプロジェクトにて、エデュケーション活動、ワークショップ開発・リーダーシップ/ボランティア育成など含むコミュニティ・エンゲージメント戦略・開発に従事。また、アート・文化の役割・機能を生かした地域再生事業、ソーシャリーエンゲージドアートに多岐にわたり多数携さわってきている。その他武蔵野美術大学、立教大学兼任講師、一般財団法人World In Asia理事なども務めている。

NPO法人インビジブル

アートを軸にした「クリエイティブプレイス(Creative Place)」を標榜するNPO法人。「invisible to visible(見えないものを可視化する)」をコンセプトに、アート、文化、クリエイティブの力を用いて、地域再生、都市開発、教育などさまざま領域におけるプロジェクトの企画運営や、アーティストの活動支援、アートプロジェクトの支援や運営人材の育成、それに伴うプロトタイプの研究に取り組んでいる。

http://invisible.tokyo/

リライトプロジェクト

六本木けやき坂のパブリックアート『Counter Void(カウンター・ヴォイド)』を再点灯させると同時に、未来の生き方や人間のあり方を考えるプラットフォーム形成を目指すプロジェクト。東日本大震災をきっかけに、作者であるアーティスト・宮島達男の手によって消灯されたこの作品を、3.11の記憶をとどめ、社会に問いかけ続けるための装置と位置づけ、様々なプログラムを展開します。

http://relight-project.org/

*東京アートポイント計画事業として2015年度から実施