第5回レポート Tokyo Art Research Labコミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

市民の手によって、地域の記録を残し、活用していく「コミュニティ・アーカイブ」。

そのスキルを、 複数の地域や経験を重ね合わせることから、広く共有する場をつくります。 記録を残すことは、出来事の記憶を伝えることにつながっています。とくに各地で頻発する災害の現場では、多くのものが失われる一方で風景や出来事を記録しようとする無数の試みが生まれています。

2024年、能登半島は1月の地震と9月の豪雨で大きな被害を受けました。本プロジェクトでは各地の災害にかかわり、活動を続けてきたメンバーが集まり、能登への応答のなかから、互いのスキルを共有するためのディスカッションを行います。

――プロジェクトメンバーのディスカッションの記録を、レポートとして公開し、繰り返す災害のなかに生きる術としての「コミュニティ・アーカイブ」のありかたを広く共有します。

第4回のミーティングを終えたあとの3月11日、東日本大震災から14年が経過した仙台でせんだいメディアテーク内「3がつ11にちをわすれないためにセンター(通称「わすれン!」)」主催の展示イベント「星空と路—3がつ11にちをわすれないために—(2025)」がはじまりました。

このイベントは、センターの参加者による震災にまつわる記録を紹介し、これまでに寄せられた記録の利活用の試みの場として、毎年3月に開催しています。そして3月15日には、せんだいメディアテーク1階オープンスクエアを会場として、Tokyo Art Reserach Labによる本ミーティングとの協力企画「わすれン!記録活動ミーティング——能登から/能登へ——」と題したトークイベントが開催されました。

今回は、そのトークイベントの様子をレポートとしてお伝えします。

星空と路—3がつ11にちをわすれないために—(2025)関連イベント概要

「わすれン!記録活動ミーティング——能登から/能登へ——」

日時:3月15日(土)14:00-16:30

会場:せんだいメディアテーク

コーディネーター:明貫紘子(キュレーター/アーキビスト/合同会社映像ワークショップ 代表)

登壇者:

坂口 歩(金沢美術工芸大学学生/グラフィックデザイナー)

新谷健太(水を温める人)

岡田有紀(フリーライター/編集者)

川田創士(一般社団法人Code for Noto 理事/CTO)

松田咲香(写真家)

トークイベントには、これまでコミュニティ・アーカイブ・ミーティングに参加した、新谷さん、川田さん、松田さんに加え、現在も能登で活動を続けている坂口歩さん、岡田有紀さんらが参加しました。

坂口歩さん

石川県能登町出身、金沢美術工芸大学でデザインを学ぶ。実家へ帰省中に能登半島地震に遭い、津波の影響で実家の解体が決まる。発災当初から自身の感情や当時の町や避難所の状況をSNSでリアルタイムに発信。2024年12月、メディアには取り上げられないような声や思いを、地震に遭遇した経験者の視点から記録・取材してまとめた新聞『MEDIUM (FOR NOTO)』を発行。

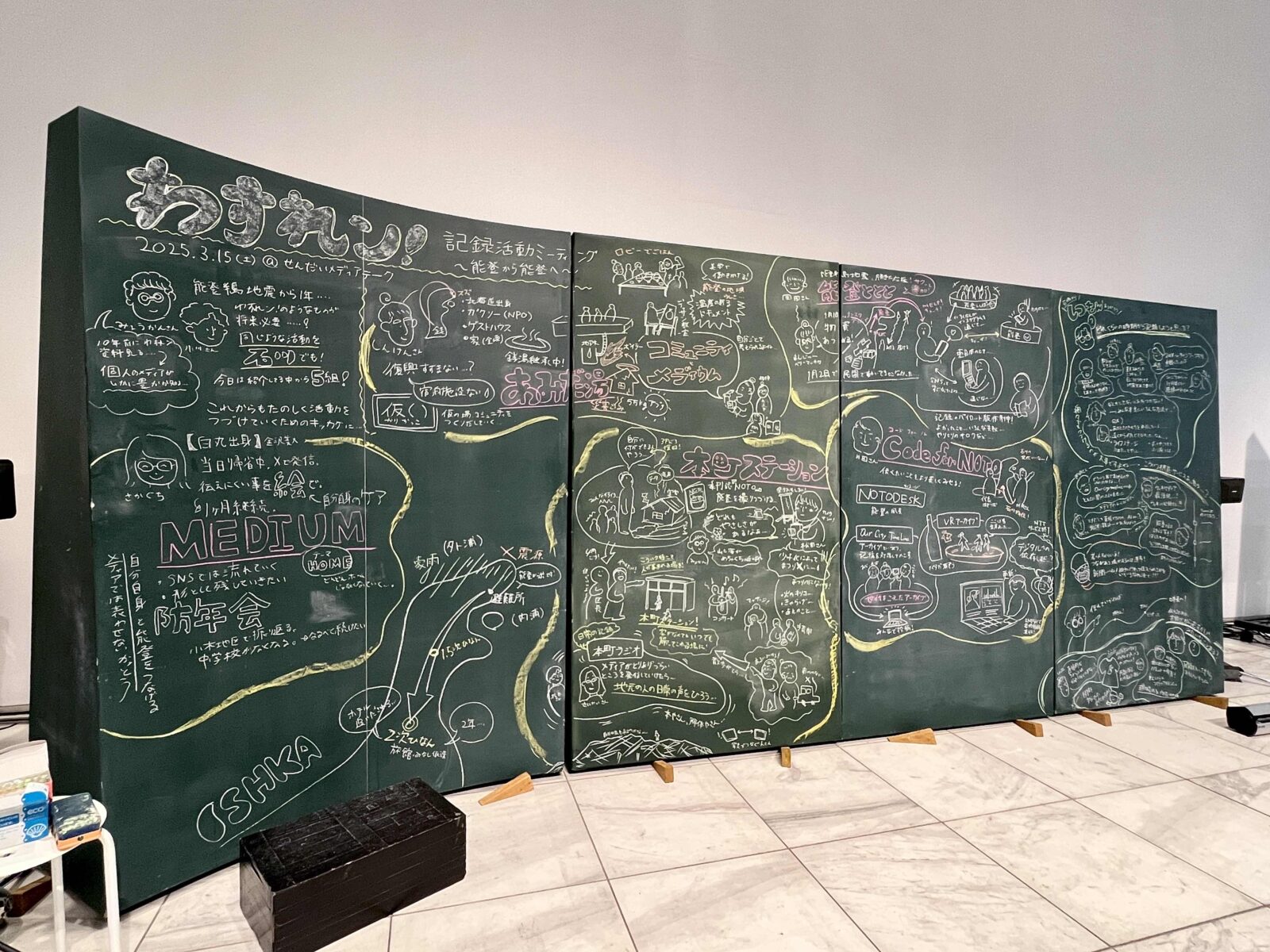

今回のイベントでは、坂口さん自身の経験や思いも語りつつ、グラフィックレコーディングを担当。

岡田有紀さん

岡山県岡山市出身。金沢美術工芸大学 美術工芸学部 芸術学専攻卒業。フリーライターとして活動する傍ら、2020年より、アーティスト饅頭VERYMUCH(マンジュウ・ベリーマッチ)のアシスタントを務める。饅頭VERYMUCHが立ち上げた、かほく市を拠点に活動するボランティアチーム『能登とととプロジェクト』のメンバーとして、ボランティアサポートやSNSの発信を担当。発災後2日目から発信されたSNSの投稿は広く拡散され、以後の支援活動に繋げてきた。

これまでのコミュニティ・アーカイブ・ミーティングに出席した参加者の紹介文は省略しますが、本イベントでも全員がそれぞれの自己紹介を行いました。新谷さん、川田さん、松田さんの活動については過去のレポートをご確認ください。

コミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京 レポート

坂口歩さんが制作した『MEDIUM(FOR NOTO)』に掲載されているコンテンツは、坂口さん自身が避難所生活のなかで感じた戸惑いや葛藤を日記のようにメモしていたこと、自身の家の解体について家族にインタビューしたことなど、個人的に書き留めてしていたものが元になっています。

タイトルにもなっている「メディウム」とは「媒体」という意味を持つ言葉で、美術や絵画などの制作において、素材や溶剤、補助材などを指す言葉としてもよく使われます。

被災地の状況が見えづらくなっている人々や、関心が離れていく人々、そして坂口さん自身を能登につなぎとめる「媒体」となることを願い、坂口さんは新聞に「メディウム」の名前をつけたと語りました。

また、そのトピックに重ね、海浜あみだ湯など珠洲市を中心に活動している新谷健太さんも、自身の考えや活動について共有しました。

新谷さんは、現地での教育支援や、地元住民との意見交換会にも参加したり、復興プラン策定のための協議会にも積極的に参加しています。

それらの活動は、現地の「コミュニティケア」のための活動であり、現地のコミュニティを取り巻く環境との乖離を減らす「メディウム」として機能するための活動でもあると語りました。

岡田有紀さんが参加している『能登半島地震 勝手に応援 のっとととの、とっとプロジェクト』略して『能登ととと』プロジェクトでは、イラストレーターである饅頭VERYMUCHさんを筆頭に、震災後の1月2日から支援物資の募集、翌3日から物資支援に入るなど、スピード感に力点を置いて支援活動を行ってきました。

また、その後も炊き出しなどの訪問ボランティア、チャリティーグッズの制作・販売なども行っています。

現地の訪問ボランティアのために情報収集をしていた際には、坂口さんが当時SNSで発信していた情報もキャッチし、連絡を取り合っていたといいます。

また、岡田さんは、震災から1年が経って見えてきたことや、これまでの活動のタイムラインを「とととアーカイブ(仮)」としてまとめ、発信することも考えているそうです。

さらに、一般社団法人Code for NotoのCTOとして活動する川田創士さんは、4回目のコミュニティ・アーカイブ・ミーティングのなかでも言及していた「Our City Timeline」などの事業について共有したうえで、住民たちにも記録を開いていくことの意義や、仕組みづくりについても語りました。

続いて写真家の松田咲花さんも、これまで能登で行ってきた活動のことや、今行っている「本町ステーション」のことについて共有しました。

松田さんは、震災による津波でハードディスクが被災し、それまで撮影してきた写真を損失してしまいました。

しかし昨年、そのハードディスクを復旧させることに成功し、震災前の写真が戻ってきたことがきっかけとなり、メディアではなかなか取り上げられることのない日常を発信することや、日常の楽しみを感じられる場づくりをはじめるに至ったと語りました。

参加者からは、「いつから活動が記録に向かっていったのか」という質問が上がりました。

岡田さんは、「最初は記録まではできなかった」といいます。しかし現地ボランティアの情報収集を続けるうち、「やっぱり残すべきだと思い、1年後にやっとちゃんとまとめるようになった」とのことでした。

続いて新谷さんは、「中学生のときから日記を書いていたように、常に記録に気持ちが向いていた」といいます。

対して川田さんは、「エンジニアとして技術を活かしたいという思いからはじまり、がむしゃらに続けていたら‟アーカイブ”という側面が浮かび上がってきた」のだそう。

せんだいメディアテークの小川直人さんは、東日本大震災を振り返り、「当時からのタイムラインでは、震災後すぐに動いた活動もあれば、ただ日記のように個人がまとめていたものもあり、13年経ってようやく活動・表現の形になったものもある」といいます。

東日本大震災に対してそれぞれの向き合い方があったように、ここまでの3人それぞれの「記録」への向き合い方が多様であることがわかる応答でした。

質問では、記録に対する向き合い方についてさらに深掘りがなされました。

岡田さんは「より多くの人に適切に届けるために、どんな形式でどんな見せ方をするべきか、メディアの選択の仕方が課題でもある」と、「記録を読む人」との距離感について語ってくれました。

そうした課題点について話されるなか、新谷さんは「いろいろな出し方をしたり、表現と活用をくりかえしながら、伝えたい人にどうやったら伝わるか考えていくこともできると思う」と、記録の可能性についても触れていました。

また、質問では「アート」という媒体についても話が広がりました。

新谷さんは自身も参加しているアートコレクティブ「仮()(かりかっこ)」の活動について話してくれました。「すべての人に伝えたいことを伝えるのは難しいが、(アートは)表現のしかたによって、受け取る人それぞれの距離感で受け取りたいものを解釈できる」といいます。3月に行われた展示「kari(sou)」では、その抽象性をとても大事にしたそうです。

松田さんは、「物理的な支援ももちろん大事だけど、それだけで人間は支えられているわけではないと思う。心の支えの面では、個人の表現という力で寄り添うことができる」といいます。被災地という土地にこそ、心の拠り所が必要です。

川田さんはアートや表現を、ひとつの記録として捉えていました。「思ったときにやらないと、次の瞬間にはないかもしれない。世には大きく表現されない情報でも、確実に財産になっていることがあると思う」といいます。

坂口さんは自身の行動を述懐して、「相手にも、自分の感情にも応答して行動することが表現だった」と語ってくれました。アートも表現も、あるコミュニケーションのひとつなのかもしれません。

登壇者の皆さんと参加者とのコミュニケーションによって、記録と表現がまったく別個のものではなく、互いに共通項のある、近い関係性のものだと感じられるイベントとなりました。共通しているのは、それを受け取ってくれる相手がいること。伝えたい相手のためにどのような工夫をこらすのか、あるいは伝えたい相手の声を聞くのか。探求はまだまだ続きそうです。

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.05.21

執筆者 : 本多美優

2025.03.25

執筆者 : 本多美優

2025.03.25