本記事は、2025年6月30日に終了したウェブサイト「Tokyo Art Navigation」の連載「Next Tokyo 発見隊! No.11」として公開された記事を転載したものです。

東京各所の歴史や文化をクリエイティブに掘り起こす人たちを取材するシリーズ「Next Tokyo 発見隊!」。今回からは、東京にたくさんの「アートポイント」をつくることを目指したプロジェクト「東京アートポイント計画」をご紹介します。

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、そしてNPOが共催し、2009年にスタートした「東京アートポイント計画」は、これまで50以上の団体と45のプロジェクトを行ってきました。ここでは、このプロジェクトに参加してきた非営利団体のなかから3つの団体を取材し、連載でお伝えしていきます。

*撮影:加藤甫

「東京アートポイント計画」とは、文化が生まれる拠点をつくるプロジェクト

東京にさまざまな「アートポイント」(=文化が生まれる場所)をつくりたい、という思いのもとスタートした「東京アートポイント計画」。東京へのオリンピック・パラリンピック競技大会招致を機に、地域社会を担うNPOとアートプロジェクトを展開することで、まちにアートの担い手を増やそうと、2009年に東京都とアーツカウンシル東京(当時・東京文化発信プロジェクト室)が立ち上げたプロジェクトです。

「まち・人・活動をつなぐために、公共文化事業の新しい中間支援システムをつくる」という設計思想がもとになり、東京都・アーツカウンシル東京・NPOの3者による「共催」事業として実施していることが最大の特徴です。共催のメリットは、事業と組織の進捗に合わせ、じっくりと推進していけること。持続可能なプロジェクトのために、チームの育成に力を入れています。

アートプロジェクトの専門スタッフである、アーツカウンシル東京のプログラムオフィサーがプロジェクトの立ち上げから関わり、複数年かけてそのプロセスに伴走する仕組みは、国内外でも珍しい事例です。プログラムオフィサーは、まちに生まれたばかりのアートプロジェクトを運営する団体やスタッフを、ネットワークや情報、ノウハウなどの面で支援し、プロジェクトを持続的に活動できるようサポートしています。

この仕組みによって、各地域で市民とかかわり合いながら、文化芸術活動を担う団体や拠点を育んできました。

「無縁社会」からスタートした「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」

今回最初にご紹介するNPO法人音まち計画は、2011年から「アートポイント計画」に参加し、千住で約10年以上にわたって続くアートプロジェクト「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」(以下、「音まち」)を運営する団体です。2022年春に「アートポイント計画」を卒業するまで、どのような歩みを経て持続可能なアートプロジェクトに発展させてきたのでしょうか?

このNPOで「音まち」のディレクターを務める吉田武司さんとアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの大内伸輔さんに、NPOが運営する文化拠点「仲町の家」で話を聞きました。

「音まち」は現在、足立区、東京藝術大学、NPOの3者で実施しています。大きな特徴は「音」がテーマであることと、まちに住む人が主体となって活動していることです。2022年は、音楽家・野村誠によるだじゃれから音楽を生み出すプロジェクト「千住だじゃれ音楽祭」(2011年〜)や、多様な表現者が関わることのできる「千住・人情芸術祭1DAYパフォーマンス表現街」(2021年〜)など4つのプロジェクトを行っています。

この「音まち」がスタートしたのは2010年代初頭。「無縁社会」という言葉が流行語大賞になり、孤立や孤独が社会問題として大きく取り上げられた頃でした。「江戸時代に宿場町として栄え、人情あふれるまちという印象が強い足立区でも、『無縁社会』は大きな課題として受け止められていました」と音まちのディレクター、吉田武司さん。

そこで足立区のシティプロモーション課が、区制80年を迎える2012年を前に、文化芸術の力で千住に「縁」を取り戻すプロジェクトをできないか、と検討し、「東京アートポイント計画」を行うアーツカウンシル東京(当時・東京文化発信プロジェクト室)に相談したことが、いまの「音まち」につながっていきます。

「音まち」を担当したアーツカウンシル東京のプログラムオフィサーの大内さんは「普段の生活で出会わない人たち同士が出会う機会をつくりたい。80年の記念事業といっても1回で終わるイベントではなく、そこでできた縁を広げたり深めたりする事業としていきたい、という思いがあったそうです」と語ります。

*撮影:冨田了平

その後、東京藝術大学の千住キャンパスに研究室を構える熊倉純子教授(音楽環境創造科・大学院国際芸術創造研究科)にも相談し、熊倉教授のもとで文化支援やアートマネジメントを専門に学ぶ藝大生らとも一緒に事業を行うことになります。

「熊倉先生の研究室は理論と実践の両輪を大事にしていますが、『音まち』はその実践の場になっています。学生はまちに出て、NPO職員と一緒にプロジェクトの企画・運営に携わっており、アーティストや市民の方に叱咤激励されながら、さまざまな経験を重ねます。そして、その蓄積した体験を論文という形で理論に落とし込む。毎年、学部1年生から博士課程まで20人ほどの学生がプロジェクトに関わってくれています」と吉田さんは言います。

まちに活動を残すための「事務局」の基盤づくり

ただ藝大の学生たちや、足立区の担当者の皆さんは、当然ながら卒業や異動などで入れ替わっていきます。そして、活動がまちに残っていくには、自主的にアートの企画を担い、運営を継続して担当する「組織(事務局)」が必要です。そこで、まちに根付いたプロジェクトをはじめるにあたって、「音まち」は、新しく発足したNPO(NPO法人音まち計画の前身)、足立区、藝大、東京都、アーツカウンシル東京の5者が共催して進めるプロジェクトとしてスタートしました。

5者共催といっても、各共催団体の役割はそれぞれです。たとえば事務局が企画をし、その内容について共催団体が定期ミーティングのなかで意見を交わし合い、プロジェクトの方向性や運営方法を検討し企画を詰めていきます。そのなかで、アーツカウンシル東京は特に、活動や組織が持続的なものになったり、共催団体にとって新しいチャレンジになったりすることを重視しています。「アートマネジメントの専門的な立場から、我々がやりたいところを理解したうえでアドバイスをくれていました」と吉田さんは振り返ります。

大内さんは、そのアドバイスの例として、リスクマネジメントをあげます。「『こういうことをやりたい』という提案に対し『リスクがあるからダメ』ではなく、なぜやりたいのかという企画の必然性を問いながら『これならできそうでは?』という落としどころに至るまで、対話を重ねるようにしています」と、中間支援として事務局に寄り添いながら伴走してきました。

*撮影:冨田了平

スキルや手法はシェアされ、次のステップへ

2022年の春、NPO法人音まち計画は、東京アートポイント計画事業から卒業しましたが、そこで培われたスキルや手法は、東京アートポイント計画のほかのプロジェクトにもシェアされています。

「一つのイベントをつくっていくときに、まずは体制表や進行表をつくって計画を立ててブラッシュアップしていきます。この表なども『こういうものをつくって準備しましょう』とほかの団体のお手本にもなる。企画や運営という仕事のうえで、ある程度フォーマット化できる手法は積極的に他団体にもシェアしています。『音まち』でつくられた会計システムは、いまはどの団体でも使っていて役立っていますね」と大内さん。

小さなNPOの事務局では、専任の会計担当がいないことは珍しくありません。兼任や複数人で担当することでどうしても煩雑になってしまいます。そのなかで、チェックする側もされる側も負担を減らすために、「音まち」では台紙のフォーマットをつくりシステム化しました。

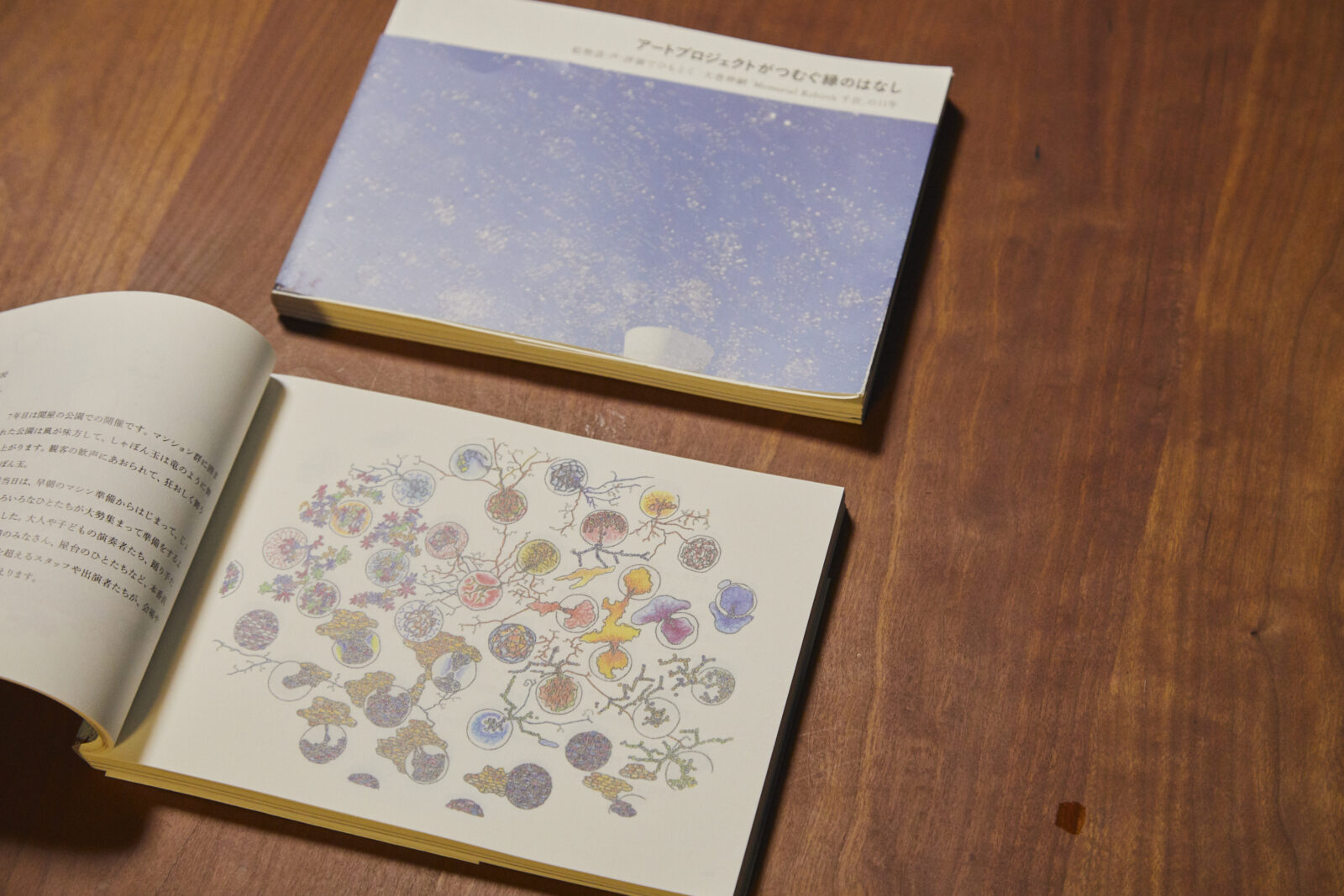

また、プロジェクトを継続するために必要な「事業評価」にも積極的に取り組んでいます。「音まち」が地道に積み上げた、アンケート分析やロジックモデル(活動の結果と成果を図示した評価手法)の作成などは、他団体との勉強会で好例としてシェアされました。2022年に出版した本『アートプロジェクトがつむぐ縁のはなし 大巻伸嗣「Memorial Rebirth 千住」の11年』は、成果の見えづらいアートプロジェクトの価値をどのように伝えていくのかが記録され、多くの反響を呼んでいます。

東京アートポイント計画では、こうして実践的に積み上げられたスキルや手法が蓄積され、ほかの団体に還元されているだけではなく、参加した団体にとっても次のステップに進むための研鑽の場となっています。

「助成金を申請するときも、やはりアートポイント時代に磨いたスキルは役立っていると実感します。助成先には事業計画や予算書などを通して運営のスキルも見られますが、最近採択される割合が増えてきました。公的な文化事業を行っていたことが団体に対する信用度につながっているのかもしれません」と吉田さんは話します。

*撮影:冨田了平

「私たちもその活動がまちに根付き、続いていくための『基盤づくり』の期間としてご一緒しています」という大内さん。

「東京アートポイント計画から離れたいまもプロジェクトが続く『音まち』は、千住地域にとってないと困る存在になっているのではないでしょうか」

「音まち」では、東京アートポイント計画の卒業後も、音まち計画が担い手となり、足立区や藝大とのプロジェクトが続いています。プロジェクトに関わる人たちが自主的な企画を行ったり、定期的に集まって交流したりと積極的な活動が生まれ、また足立区内外の機関と連携することも増えているそうです。多様なコミュニティや人々のハブのような役割を担い始めた「音まち」。地域で活動を続けることで、さらに豊かな「縁」を生んでいくのかもしれません。

次回は、現在も東京アートポイント計画に参加する神津島(こうづしま)のプロジェクトを取材します。

Text:佐藤恵美

Photo:畠中彩(*以外)

NPO法人音まち計画(「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」事務局)

https://aaa-senju.com/

TEL:03-6806-1740 (13:00-18:00、火曜・木曜除く)

MAIL:info@aaa-senju.com