官民に開かれた全国規模のミーティング・スポット:継続化への期待ー2日目を終えて(5/5)

執筆者 : 小林瑠音

2025.11.18

「2011年以降に生まれたアートプロジェクトと、それらを取り巻く社会状況を振り返りながら、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ」として2022年に始動したプログラム「新たな航路を切り開く」。その一環として、2025年7月31日と8月1日の2日間にわたって連続講座「パートナーシップで公共を立ち上げる」が開催されました。ここでは、行政と民間のパートナーシップに着目し、自治体の政策と現場をどう紐づけていくのか、それらの方法が、これからの「公共」を立ち上げるためにどのような意義を果たすのかなどについて、秋田と沖縄の事例をもとに議論しました。自治体文化政策担当者を中心に、各地のアーツカウンシルや民間企業、芸術団体の関係者等約30名が参加した講座の模様をレポートします。

(取材・執筆:小林瑠音/編集:小山冴子/撮影:齋藤彰英)

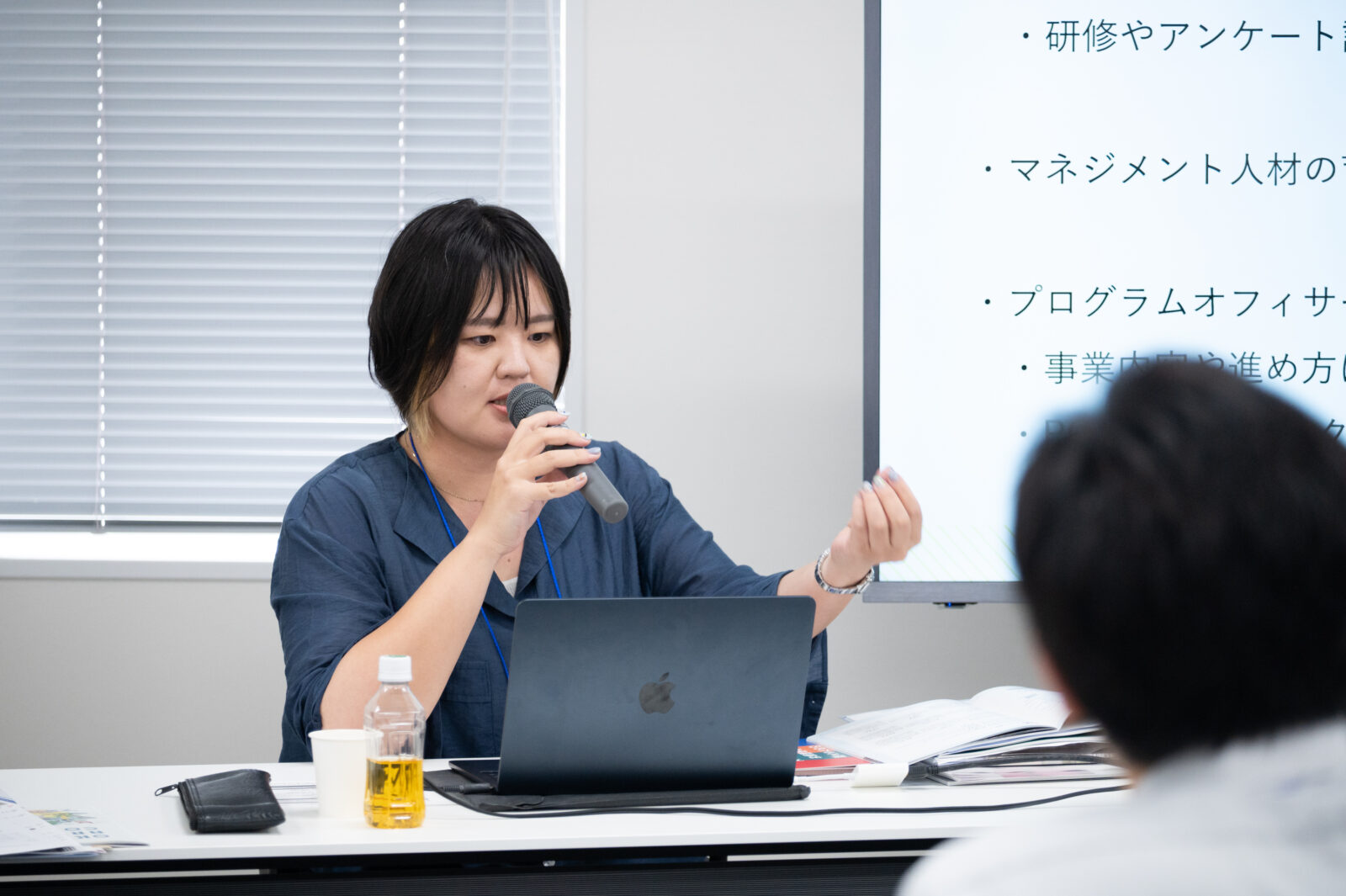

2日目のゲストは、沖縄アーツカウンシルチーフプログラムオフィサーの上地里佳(うえちりか)さんと、那覇市市民文化部文化振興課主幹・那覇市文化芸術劇場なはーと企画制作グループ統括の林立騎(はやしたつき)さんです。

沖縄アーツカウンシルは、アーツカウンシル東京と同じ年の2012年に、全国に先駆けて設立されたアーツカウンシル制度の先進事例でもあります。まずは上地さんからその設立経緯について解説がありました。

ことの始まりは、2011年、沖縄県の文化行政組織の改編で、文化環境部と観光商工部を改編する形で「文化観光スポーツ部」が創設された時期に遡ります。その翌年2012年に国庫支出金「沖縄振興一括交付金(ソフト交付金)」が設置され、その執行に関する「沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画(21世紀ビジョン)」が作成されました。この枠組みのなかで、2012年8月に沖縄県文化振興会に設置されたのが「沖縄アーツカウンシル」です。

ここで上地さんは、沖縄アーツカウンシルが「沖縄文化の産業化」という観点からスタートしたという点を強調します。「当時の課題としては、マネジメントや市場開拓等に対する意識啓発、文化芸術団体の組織化の促進等がありました。そのゴール設定として、現在は自走化ということが重視されています」。

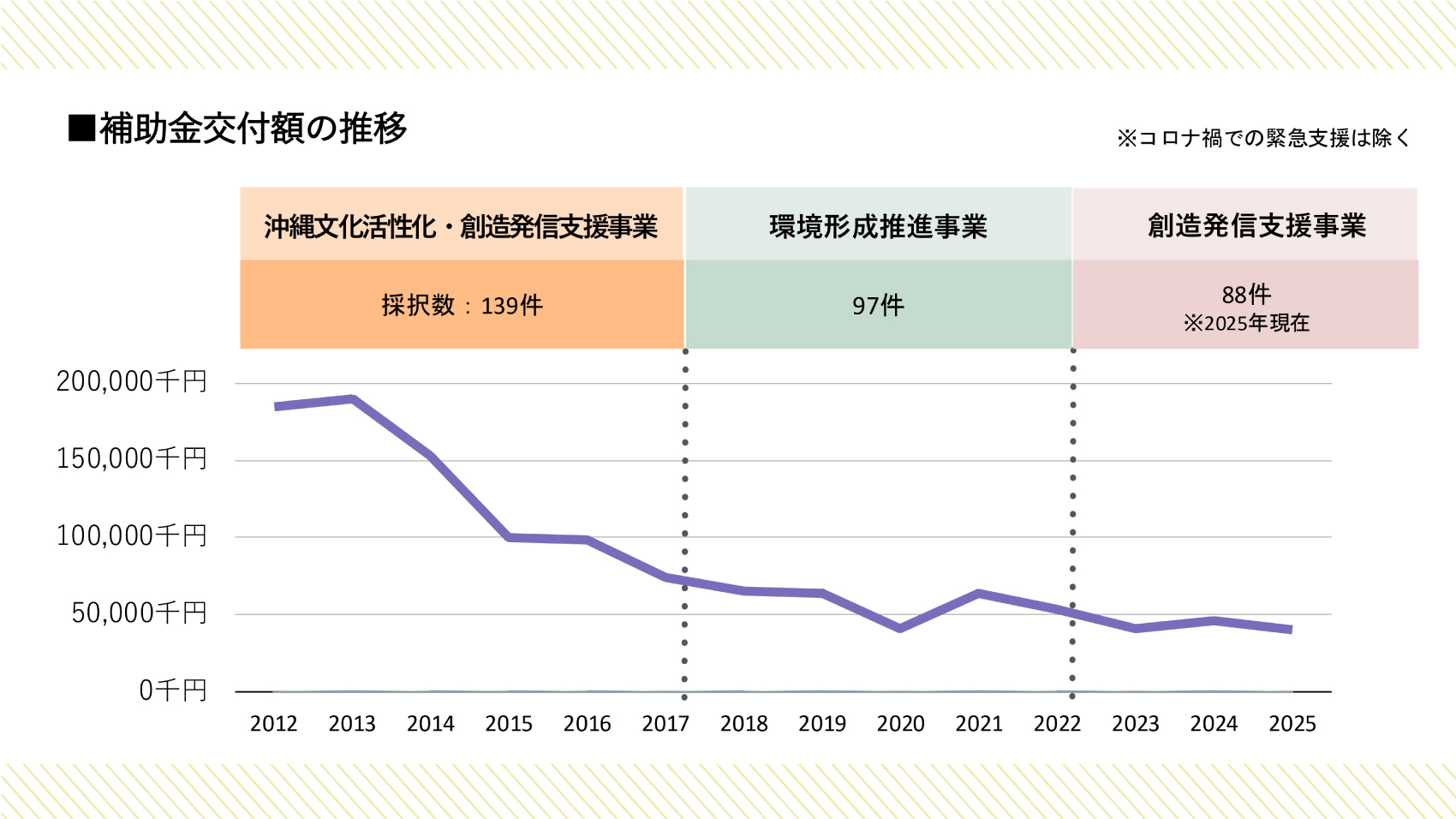

沖縄アーツカウンシルの事業は、国庫支出金の関係上、5年ごとに事業名と目的を更新しながら現在14年目(第3期)に入ったところです。最初の2012~16年度は、県内文化芸術関係団体の組織化や市場調査に力を入れつつ、団体のみを対象にした助成事業を展開していましたが、新型コロナウィルスの感染症対策支援を機に、3期目以降は団体に加えて個人事業主、さらには設立間もない若手団体も対象に加えています。一方で、予算推移はかなり右肩下がりになっているため、1件あたりの支援金額が縮小しているという状況です。

上地さんを含めて6名のプログラムオフィサー(以下PO)に加えて、県との事務手続きなどを担当する文化専門員が1名という形で、統括役のディレクターを置かないフラットな体制をとっています。そのほかに公募事業の審査員と評価を担当するアドバイザリーボードという外部専門員を設置していて、そのなかのお一人が林さんです。ここで上地さんは雇用形態の課題として、「POは全員非常勤の嘱託職員で月16日勤務という雇用ですので、それぞれ舞台制作や執筆業などと兼業をしています。それぞれの現場とのつながりがある反面、雇用が不安定で契約の上限も5年と決まっているため、アーツカウンシルの方向性を継続的に考えることが難しいというデメリットがあります」と提示します。

沖縄アーツカウンシルの特徴として、最初にマネジメント人材育成を目的として始まったということもあり、組織の運営基盤の整備・強化、仕組みづくりへの支援を重視しています。上地さんは、「助成金を、事業に必要な事務局人件費や、基盤強化のための研修、アンケート調査などにも使用することができるようにしています。さらには、POによる伴走支援という形で、採択した事業ごとに2名ずつPOがついて半年から1年かけて、事業内容やその進め方について相談役を担っています」と補足し、沖縄ならではの柔軟な助成金設計を紹介しました。

沖縄アーツカウンシルの助成事業の事例をいくつか紹介したあと、上地さんは、事業報告会の運営方法をめぐる試行錯誤を振り返ります。「これまでは事務的な形式だったため、自分の発表が終わるとみんな帰ってしまう、課題や知見を共有するところがあるはずなのに交流もできないという課題がありました。そこで、2024年度からはイベント仕立てにして、昨年度は、那覇市公設市場というかなり人通りの多いところを会場にしました。そこでは、活動内容に親和性のある事業者ごとにグループに分けて、発表とディスカッション、パフォーマンスをしてもらったり、食に関するプログラムを展開した事業者には実際にお料理を提供してもらったりしました」。

外部評価について上地さんは、「アドバイザリーボードからのコメントを事業報告書などに反映させてウェブサイトで公開するなど、見える化には努めているものの、外部評価と正式に言えるかというとそこは難しいかもしれない」と語ります。他方で、支援事業を通して、いくつかの新たな課題が浮き彫りになってきたといいます。「例えば、アートワーカーの収入の不安定さや、労働に見合わない報酬設定、ハラスメント相談窓口の不在、祭祀や風習と切り離せない食文化と現代の衛生基準の障壁などがあります。だた、これらの課題を社会全体で共有したり制度化するまでには至っていないのが現状です」と総括しました。

さらに今後の課題としては、「沖縄文化の産業化」という方針の見直しが急務で、特に、近年の採択事業の傾向として、稼ぐ事業よりも公益性の高い非営利事業が増えてきているため、自走化ではない評価軸の開発が必要だと強調しました。

最後に、沖縄アーツカウンシルとして重要視しているスタンスとして、「林さんが日本文化政策学会でおっしゃっていたことですが、『文化芸術に関する言葉の流通量を増やし、多様化し、多くの形式に載せていくこと』」だと上地さんは語ります。公募事業の審査会では、審査員に応募者全員の発表を見てディスカッションしてもらう、採択者には総評を書いてもらうし、新聞への寄稿もかなり意識的に行っているといいます。「もし今後、沖縄アーツカウンシルに何かあって、継続できなくなったとしても、沖縄の文化芸術を考える基盤が分厚くあれば、その後の振興も続いていくはずだと思っています」と締めくくりました。

続いて、翻訳者・演劇研究者の林さんが登壇し、2022年に那覇市に入職後、公立劇場なはーとの統括を兼務する立場から、さまざまな問題意識を共有しました。

最初に、林さんは「文化芸術の公共的な役割」について論を展開します。フランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタールの「効率性の思考」に対する問題提起、カナダの研究者ランバート・ザイダーヴァートが提示する「社会的経済の領域」としての文化芸術という概念、東ドイツの劇作家ハイナー・ミュラーの、「芸術は社会に対するブレーキ」という言葉を引用しながら、林さんは「公共的な芸術というのは、現在支配的な価値観に効率よく適合することに一時停止をかけ、現代社会の中に欠けているものをあえて問い直すことで、個人が生きる意味を見つけ出すヒントとなったり、他者とのより良い共同生活に向けて、しかも楽しみと学びを両立させるような社会活動であるといえるのではないでしょうか」と提示しました。

では、そのような公共的な芸術を育む環境をどうつくっていくのか。さらに具体的な実践へと話題は広がります。林さんは、これまでの経験の中で一番重要だと考えているのは、異なる立場同士の間で、お互いに新しい負担を生じさせるのではなく、相互の負担軽減を実現することだと話します。「私自身行政職員が一番負担に感じる議会答弁や、秋田の事例でもあった委員会対応というものを、専門性をいかして引き受けたことで、行政職員の負担を減らして信頼を築いてきました」。

そこで重要なのが、「行政側はアーティストや芸術団体とプロジェクトを実施する理由を綺麗に整理し、契約や支払い関係の書類もなるべく簡素にする。アーティストや芸術団体側も行政の考え方を理解して一緒に丁寧に市民を巻き込んで対話のできるプラットフォームを構築する。お互いが自分にできないことを相手がやってくれて助かったという状態になること」だと語りました。

さらに、「私自身のような専門性のある人間を行政のなかに入れていただくというのは1つの方法ではないでしょうか。大切なのは、いわゆる大御所アドバイザーを迎えるのではなくて、学生時代から公共の劇場やアートプロジェクト、アーツカウンシルなどで働いて、アートマネジメントの知識と実務経験を持ち、何よりも行政のことを理解しながらも、そこに文化を接続させようとする対話力と柔軟性を持つ、若く優秀な方を起用することだと思います」と提言しました。

ここで林さんは、文化芸術と社会を考えるうえでの本質的な考え方について、問いを投げかけます。「これまでアーティストやアーツカウンシルにとっては、何よりも自主性や独立性が重要であるという考え方が一般的でした。アームズレングスという言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるかと思います。ただ個人的には、そのような綺麗事で誤魔化すのはそろそろやめた方がいいのではないかと思います。どんなに肯定的な評価が積み上がったとしても、市民の投票に基づく政治の判断でその積み上げが無に帰すこともありえないことではない」としたうえで、「重要なのは、自主独立の考えよりも、相互依存の関係です。他の分野と絡み合い多様な人を巻き込んで相互依存を高めておけば、切り捨てられる可能性は低くなるんじゃないでしょうか」と話します。

特に注目すべきは文化芸術と政治との関係。「伝統的に文化芸術は政治と距離をおくべきだと考えられています。確かに、アーティストや民間団体は政治と距離をとり、表現内容に介入されることを避けるべきだと考えていますが、文化行政や公立文化施設の専門家たちは、市長や地域の政治家たちと関わることを避けるべきではない。税金に支えられた制度が政治とは無関係、無縁で独立していられると考えるのは民主主義社会全体を考えても、あまりにも芸術を特権化しすぎだと思います」と強調しました。

そこで、林さんは、重視している取り組みとして「なはーとダイアローグ」をとりあげます。なはーとでは、毎年1回必ず那覇市長に登壇依頼をかけ、若いアーティストと一緒に2時間のシンポジウムに参加してもらっています。そこでは毎回、客席に那覇市や沖縄県の議員が参加し、議論に耳を傾けているといいます。また、沖縄タイムスや琉球新報などへの寄稿を通して、沖縄県の文化政策に関する言論活動を展開しながら、政治家や市民県民と共に文化芸術のあり方を考えていく枠組みを構築しています。

実際これらのトークや新聞記事が那覇市議会や沖縄県議会での議論につながり、那覇市長による文化芸術支援政策に関する意欲的な答弁や、沖縄県での40歳未満の若手アーティストに対する1人60万円の奨学金制度、沖縄県文化芸術振興基金の設立が実現しました。

林さんは、「よい政治家は、専門家の意見から新しい政策を立て、自分の実績にすることに欲があり、前向き。文化芸術や行政だけの利益を考えるのではなく、互いの利害が相互依存するように関係構築するということが重要。このように大きな構造の中に入れ込まれることによって、文化芸術が道具のように使われてしまう危うさもあるので、気をつけなければならないが、構造の一部になることで文化芸術のあり方を動かすことが、もう少し広く社会全体を動かすことにつながる可能性が生まれてくるのではないかと思っています」と話しました。

最後に、林さんは、オーストリアの法学者ハンス・ケルゼンの「民主主義の本質は妥協である」という言葉を引用しながら、「妥協という日本語には否定的な語感がつきまといますが、さまざまな相手と『共同の約束』を結ぶということ。妥協ですから、アートの側もなんでも好き勝手できるわけではなく、行政の側も計画通りに穏やかには進まないかもしれない。しかしそのようにして互いが少しずつ妥協し、異質な他者の領域にはみ出し、相互に依存し合い、新しい共通の領域をつくっていくことが大切」と結びました。