暮らしに「間(ま)」をどうつくる?―「あわい」や「隙間」から育まれていくモノとコト

新たなプロジェクトや問いを立ち上げるためのヒントを探る対話シリーズ「ディスカッション」。アーツカウンシル東京プログラムオフィサーの上地里佳が企画・モデレーターを務め、独自の切り口でさまざまな実践に取り組むゲストを招いて展開しています。例年は3331 Arts Chiyoda内 ROOM 302にて行っていましたが、本年度は新型コロナウイルス感染対策を考慮してオンライン上にて開催しました。

第3回(2020年11月19日)のテーマは「暮らしに『間』をどうつくる?」です。長野県松本市に個人運営のアートセンター「awai art center」を設立し、ひらかれたアートの在り方を模索する茂原奈保子さん。2011年にドイツ・ライプツィヒの空き家からNPO「日本の家」を立ち上げ、現在は広島県尾道市を拠点に日独で数々のまちづくり・アートプロジェクトに携わっている大谷悠さんをゲストに迎えます。モデレーターの上地はROOM 302から、ゲストのお二人はそれぞれの拠点からオンラインでの参加です。

「今回のタイトルには『間』というキーワードを使っていますが、ここで言う『間』とは、何かと何かをつなぐ状態または存在のことを指しています。お二人がこれまでの活動のなかで立ち上げてきた場所を見ていると、ある意味で『間』をつくってきたのではと思っています。というのも、みんなにとってちょうど良い『間』があるからこそ、多様な考え方や価値観の同居が可能になってきているのではないかと。どういった考えのもとにスペースを立ち上げ、運営を進めてきたのか。今日はそのあたりをお伺いしたいです」(上地)

モデレーターの上地から「ディスカッション」の概要、そして今回のキーワードである「間」についての説明の後、それぞれゲストの活動紹介へと進んでいきます。

アートと人の間(あわい)をつなぐ:茂原奈保子

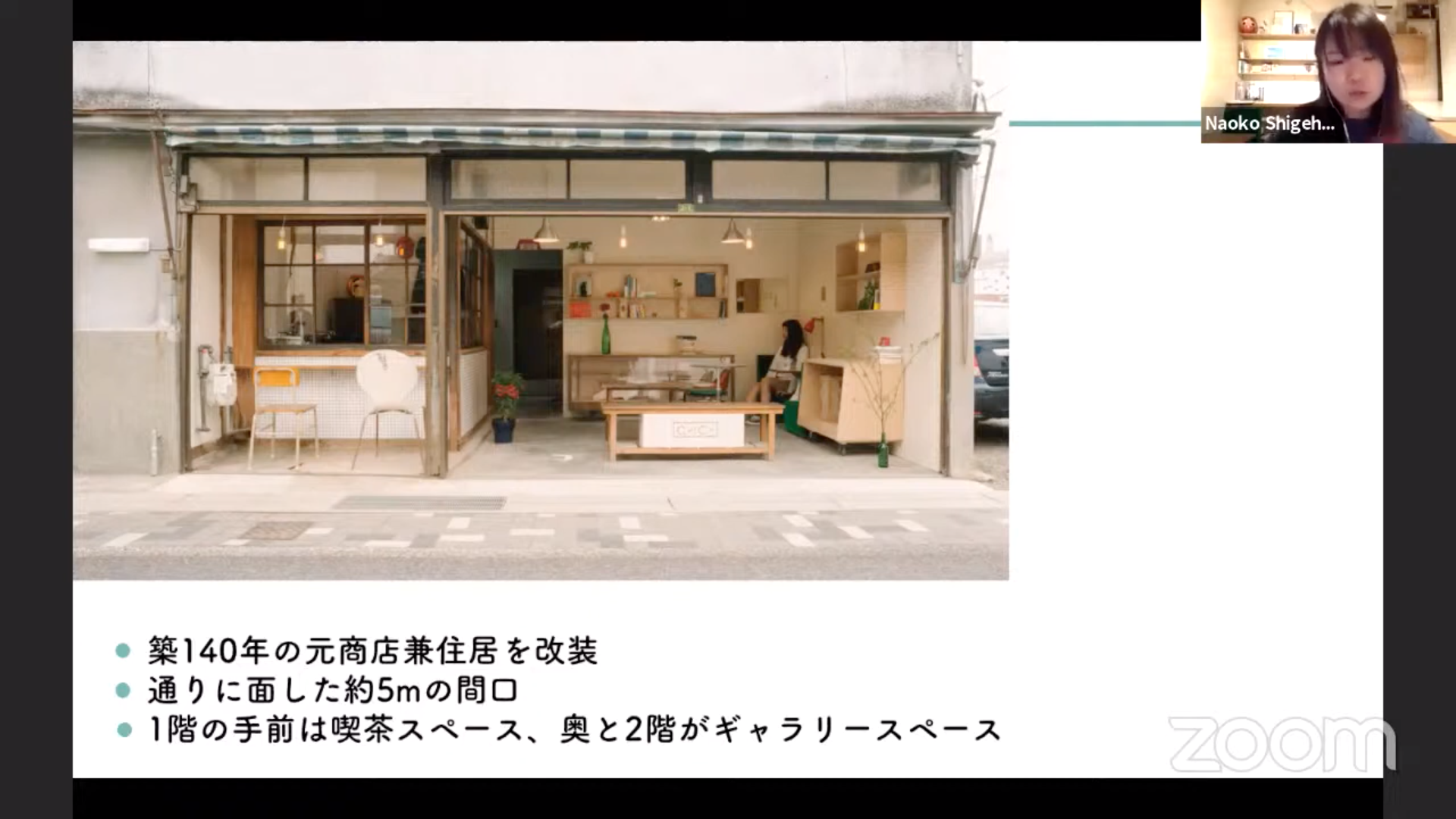

2016年4月、長野県松本市にある古民家を改装してひらかれた「awai art center」。主宰である茂原さんは、現在、信州大学人文科学研究科に通いながら個人で運営しています。このスペースは、まさに今回のディスカッションのタイトルにも掲げられている「間(あわい)」をテーマに立ち上げられたそうです。

「アートと人のあいだをつないで、日常に当たり前のようにアートがあるような環境をつくれたらいいなという思いから『awai art center』と名付けました。『ギャラリー』と言ってしまうと美術展や特に現代美術に馴染みのないお客さんはハードルを感じてしまうのでそういった言葉は使わずに、あらゆる人が気軽に立ち寄れるよう複合的な機能を持たせました。1階にはカフェスペースがあり、読書もできるんです。アートと人だけでなく、人と人のあいだもつなぎたいですね」(茂原)

工芸をはじめとした文化資源が豊富な観光都市として知られている長野県松本市ですが、「awai art center」がひらかれる以前には、いわゆる現代美術を見られるスペースはほとんどありませんでした。茂原さんは大学で「芸術と社会をどのようにつなげることができるか」を実践的に学び、その後は美術館、ギャラリー勤務を経た後、「松本に現代美術に触れられるスペースがないのなら、私がつくってしまおう!」と決心します。

「『awai art center』の活動は私自身が主催者となってひらく企画展のほかに、大学やギャラリーなど他の機関と協働した企画や、ときには近くの異業種のお店とイベントを行うこともあります。そうすると、企画が終わった後にそれぞれの機関・施設のお客さんが交差して、重なっていくようなことがあるんです。これまでの4年半の活動を通じて感じたのは、多様なかたちで実践を行っていくことが非常に大切なのだということ。実は、これからは個人運営ではなく共同運営になる予定です。展示をメインにしていましたが、これからは複数人でこの場所を保持しながら、もっと多岐にわたった取り組みをしていきます」(茂原)

都市の「隙間」に集まる:大谷悠

ドイツ・ライプツィヒは人口が50万人を超える、国内でも有数の都市です。ベルリンの壁崩壊以前には、民主化のために最初に市民が立ち上がった「英雄都市」とも言われていますが、一方で90年代には10万人もの人口減少を経験し、空き家問題をはじめとした都市の危機に直面してしまいます。そんな状況に見兼ねて、2004年から歴史的建造物の保存のためのNPO市民団体「ハウスハルテン」の取り組みがはじまりました。それ以降、「ハウスハルテン」の取り組みのおかげでさまざまな市民活動や芸術活動、移民・難民サポートをする運動が、かつて空き家となっていた建物を根城に行われています。2011年に大谷さんが立ち上げた「日本の家」もそのひとつです。

「2011年に仕事のためにドイツへ渡航したのですが、仕事が終わってからもビザとお金に余裕があったので、もう少し滞在することにしました。とはいえ特にやることもなく、友達もいないから『ハウスハルテン』で空き家を借りて何かをやりだせば、友達ができるかなと。その程度のモチベーションから『日本の家』がはじまっていきました。主な活動としては美術展やコンサート、ワークショップ。そして『ごはんのかい」という近隣住民を巻き込んだ食事会も毎週行っています」(大谷)

大谷さんを含め、3人で立ち上げた「日本の家」は、この9年の活動のなかで運営内容もメンバーも大きく変化していると言います。立ち上げた当初は日本人が多かったが、みんなでごはんをつくって食べる「ごはんのかい」をはじめたことを機に、多様な人やものが入り混じる状況が生まれました。大谷さんが「日本の家」に関わるメンバーにインタビューしたところ、定職に就いているのは12%ほど。ほとんどが現地の学生や求職中の人、ワーキングホリデーで来ている人、そして難民の人たち。何かのプロというわけではない、いわゆる「素人」が入れ代わり立ち代わり「日本の家」の主要メンバーとなり、根幹を担っているそうです。

「『素人であること』に僕はすごく注目しています。それは僕自身が当初働いていなかったこともありますが、ある日の『ごはんのかい』で印象的な出来事があったからです。その日のメニューはカレーだったのですが、思いもよらぬまずいカレーになってしまいました。そのときテーブルにいたおっちゃんが『次は俺がつくってやるよ!』と言い、翌日にはキッチンに立っていました。つまり、素人が集まっているので、そもそも客と店員の関係ではないのです。そう考えると、『日本の家』は常にフラットな状態から人間関係が形成されて、クオリティを重視するプロの世界にはなかなか起きないことが起きてきます。元々空き家だった都市の『隙間』には用途や管理、所有権といった社会的なものの前提が剥がれ落ちています。その特徴を生かしてみると、前提が取り払われた人間関係が生まれてきて、ゼロから共生や場づくりについて考えられるようになる。何かで隙間を埋めてしまうのではなくて、常に出会いにひらかれた、関わりあいの舞台になることが重要だと考えています」(大谷)

成り行きに任せ、覚悟を持ってひらく

「awai art center」「日本の家」についてそれぞれの活動紹介を経て、ディスカッションがはじまります。まちなかに拠点を持ち、運営することについて。お二人の実践や思考、思いについてさらに深く語っていただきました。

上地:「日本人の家」では運営メンバーの入れ替わりが多かったということでしたが、それとは別に、集団の核となるような全体をまとめる人がいらっしゃったんですか?

大谷悠(以下、大谷):いるような、いないような、ですね。基本的には中心にいる人を慕ってみんながつながっていますが、それも流れ次第で変わっていきます。最初は、僕が集団の中心にいたけれど、3年くらい経ってからは違う人がその役に代わっていきました。そうして、さまざまな人が運営に関わるのは良いことと思うのですが、「ここをこういう場にしたい!」という思いがバッティングすることもあります。揉めることもあるし、喧嘩もします。もちろんなるべく平和的に運営していきたいと思っていますが、そうでないときもありました。

上地:きれいな話だけではなかったと。さまざまな背景の方が「日本の家」に関わることで、スペースとして「こうあるべきだ」というコンセプトが揺らぐこともあったのではと想像するのですが、それはどのように受け入れたり、混ぜていったんですか?

大谷:混ぜていったというよりは、混ざっちゃったんですよね。「日本の家」が面しているアイゼンバーン通りのあたりは、地域でも評判の悪いエリアなんです。2015年に起こった欧州難民危機以降は、移民・難民の方の出入りもすごく多くなりました。そもそも、メンバーによってどういう場所にしたいのかは、ちょっとずつ違うんです。そんなときに「ごはんのかい」をはじめて、予期せぬ人が乱入することが多くなって、それが「意外と楽しいじゃん」と気付きました。それまでは、うまくまとめようという意識がすごく強かったのですが、「ごはんのかい」をやると、どっちにしろまとまらないし、思ったようにならない。例えば、著名なアーティストが展示をしているところにホームレスや子供たちが乱入してきて、作品に対しての根源的な問いが投げかけられたり、展示品で遊びだしたりしてしまうこともありました。それをアーティストと一緒にどう対応するのか。許容するのか、それとも触っちゃ駄目だと言うのか。ひらいているからこそ、そういった問題を常に突きつけられるんです。「そういうのは大事だよね」と多くのメンバーで共有していたと思います。

茂原奈保子(以下、茂原):話を聞いていて、公民館みたいだなって思いました。中心になっている人物がいるんだけれども、自治は保たれている。いろんな人がやりたいことを持ち寄って、批判を受けたり評価されたりしながら流動的に人が動いていますよね。

地元や人とともに変化していく

上地:多くの人が関わり、いろんな人の手垢がつくことによって味が出てきて、その場所らしさにつながるのだと思います。そもそも「日本の家」にはルールや決まりは設けられていますか?

大谷:何回か決めようという話はありました。盗難が起こったときとか、アルコールやドラッグ中毒の人の出入りが多くなった時期には、入場や出禁のルールを決めようと。けれど、ドラッグやアルコール中毒の人もシラフのときは良い人だったりするんですよ。そういう人らを一律に「絶対に入れない」というのもちょっと違うんじゃないかと思って、ルールをつくるのはある意味簡単ですが、それには常にもやもやしていました。なので、明確な決まりやルールは現在 に至るまでないですね。いま振り返ると、ルールを明文化しないというのも大事だと思いますね。

上地:自然とさまざまな背景を持つ人たちが関われる状況をつくっていますよね。 茂原さんも今後は複数人で拠点を運営することを視野に入れていることを話していただきました。個人で運営されてこられたオープンから現在までで、松本のまちや身の回りに変化を感じることはありますか?

茂原:4年間「awai art center」をひらいてきましたが、お客さんが変わってきたなとすごく思います。カフェを期待して来たけれどもすぐに離れてしまった方もいますし、逆にカフェ目当てだったのにいまでは作品鑑賞が目的になっている常連さんもいます。うちで作品を見たことをきっかけに、美術に触れる楽しさを知ってくれた人が少なからずいるんじゃないかなという実感はありますね。

上地:松本には工芸のイメージがすごく強いですが、「awai art center」がひらかれて以降、現代美術の拠点をつくっている人が現れはじめているという話もお聞きします。「awai art center」をひとつのモデルとして、地元に拠点を持つことの意義をまわりの方が感じているのではないでしょうか。

茂原:このディスカッションもリモートで行われていますが、今年はコロナウイルスの影響を受けてリモートで対話できる便利さをすごく感じました。いま大谷さんは広島に、上地さんは東京、私は長野にいますが、これだけ遠距離でも同じ経験ができています。その反面、美術を自分の目で観るということの体験の尊さ、大切さも際立ってきていると思います。コロナ禍による緊急事態宣言が長野県で発令された際、「awai art center」もお休みをもらっていました。その後、8月頃から活動再開したときには、お客さんが来ないのではと心配でした。しかし開けてみると、ずっと通ってくださってくれた方は変わらず来てくれて、「自分にとって作品を観ることがすごく大切なことだということに、この期間に気付けました」とも言ってくださいました。美術に触れることの大切さを感じている方がいて、これからも増えていくといいなと思いますね。

都市に不可欠な「間」や「隙間」

近代以降の都市に並ぶほとんどすべての建物は、予め機能・役割が決定されているように見えます 。住居は住居らしく、施設は施設らしい設計にすることで人々の流れは整備され、無駄なものごとやエラーが生まれないように注意が払われています。今回ゲストにお招きしたお二人は、都市のなかでの機能が一時的に失われてしまった「空き家」を改装して、各々に魅力的な場所を立ち上げました。「awai art center」は長野県松本に、「日本の家」はドイツ・ライプツィヒに。それぞれのまちに影響を受け入れつつ、ひとつの役割にとらわれず 、多目的で柔軟な活動が繰り広げられています。

従来のスペースのひらき方を倣うのではなく、どのようにその土地に拠点をひらいていくのがベストなのかを模索し、実践をして、変化していく。そうしたトライアンドエラーを経て、人々が混じり合うような仕組みがそれぞれに生まれていました。

「不要不急」な行動がはばかれる昨今の状況において、わかりやすい目的を提示しないこれらのスペースは一部の人たちには歓迎 されないかもしれません。しかし、「awai art center」が地元の人にとってかけがえのないアートとの交流の場になり、「日本の家」が多様な人にとっての居場所になっているように、都市の「隙間」や「間」と思える空間こそ、本来私たちにとって不可欠な場所なのだと感じる時間となりました。

執筆:浅見 旬

撮影:齋藤 彰英

運営:NPO法人Art Bridge Institute