人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 後編)

執筆者 : 杉原環樹

2025.03.31

毎回、まちで活動するさまざまなゲストを招き、これからのアートプロジェクトのためのヒントを探る、東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第15回が、2024年12月14日、「港区立男女平等参画センターリーブラ」にて開催されました。

港区の文化芸術施設や団体などを支援・育成するための取り組み「港区文化芸術ネットワーク会議」との共催で開催された今回のテーマは、「プロジェクトを広げる、“かかわりしろ”のつくりかた」。プロジェクトと、それにかかわりや関心をもつ人たちをつなぐ上で欠かすことのできない余白のありかた、つくりかたについて、語り合いました。

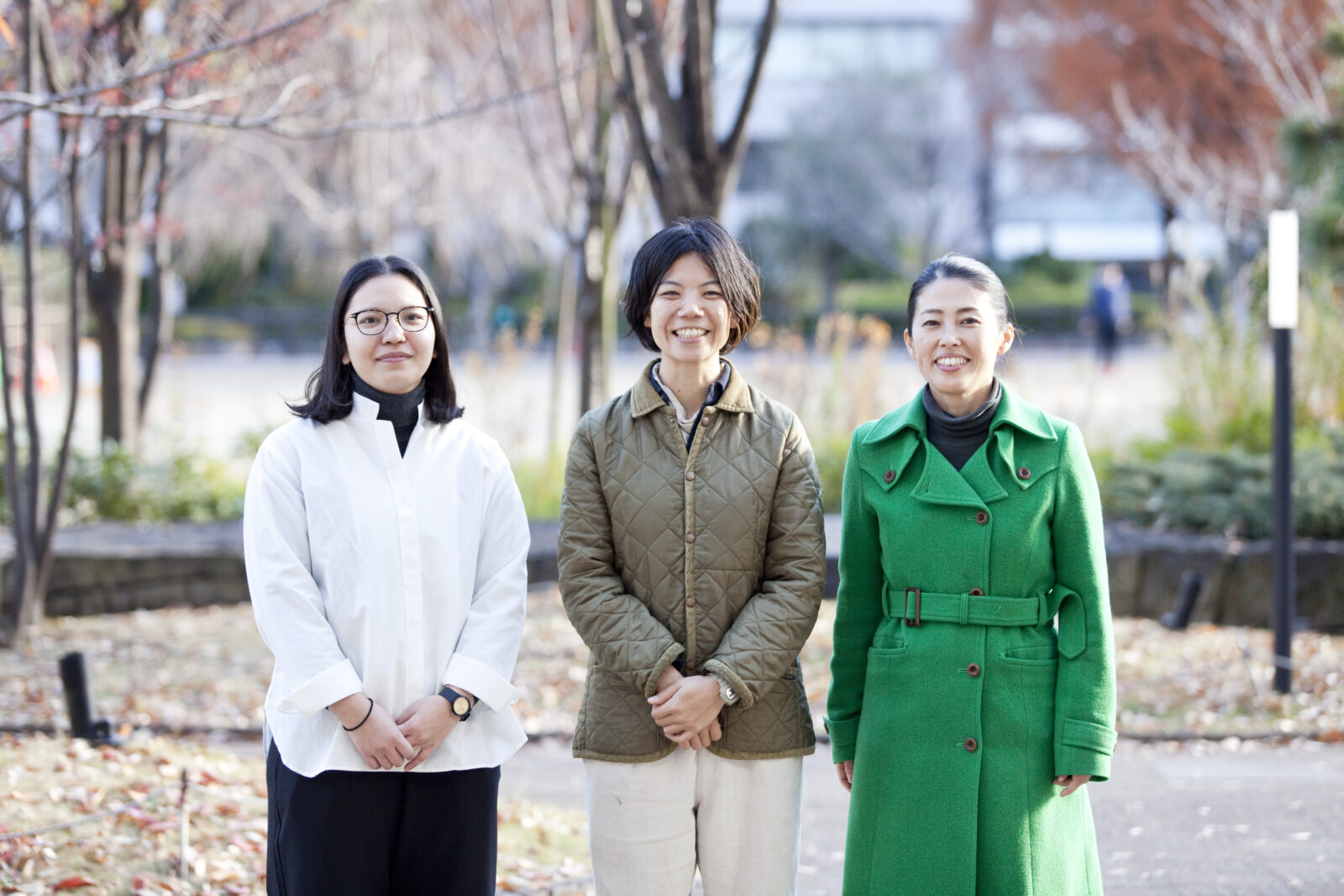

ゲストとして、水戸芸術館現代美術センターで1993年から続く、高校生を中心とした幅広い市民とカフェ運営や部活動を行う企画「高校生ウィーク」などに携わる教育プログラムコーディネーターの中川佳洋(なかがわよしひろ)さん、そして、京都のまちで1998年より多種多様な人たちが集まる場づくりを行っている「バザールカフェ」のメンバー、狭間明日実(はざまあすみ)さんと、ソーシャルワーカーの松浦千恵(まつうらちえ)さんらが登壇。実践のなかで感じてきたことを話しました。

人と人、人と場をつなぐものとは何なのか? イベント当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:高岡弘*1、2、4、5、10、12-18枚目)

レポート前編はこちら>

人と活動をつなげる、「かかわりしろ」となる場や時間のあり方とは?(APM#15 前編)

「ばらばらだけど、ともにいる場をつくる-バザールカフェの取り組み」と題されたセッション2には、京都の「バザールカフェ」から狭間明日実さんと松浦千恵さんが登壇。プログラムオフィサーの川満ニキアンを聞き手に、その実践を語りました。

同志社大学の近くに位置するバザールカフェは、「ヴォーリズ建築」(明治〜昭和にかけて日本で多くの西洋建築を手掛けたアメリカの建築家、ウィリアム・メレル・ヴォーリズによる建築の総称)の宣教師館を改装した、250坪超の敷地をもつカフェです。同時に、松浦さんが「『空間』と『人』から成る『場』」と表現するように、LGBTQ、依存症、HIV陽性、外国籍など、さまざまなの背景をもつ人たちの居場所としても機能してきました。活動に多くのボランティアがかかわり、「匿名性」「固定化しない関係性」「誰も排除しない」などを大切にしたその場のあり方は、近年、書籍化されるなど注目を集めています。

狭間さんは、京都の大学で社会福祉の勉強をしていた2014年からバザールカフェにかかわりはじめ、2015〜2024年まで事務局に従事。その後はボランティアとして、「気が向いたときにかかわっている」と言います。一方の松浦さんは、2004年頃よりバザールカフェに携わるようになり、店長やボランティアなどいろんな立場で参加。現在は、依存症が専門のソーシャルワーカーとして医療機関で働きつつ、カフェの事務局でも働いています。松浦さんは「バザールカフェは既存の福祉制度の枠組みにあてはまらないからこそ可能性がある場所」と話します。

バザールカフェでは多国籍料理を提供するほか、シンボルの八朔(はっさく)の木がある庭も舞台に、さまざまな活動が行われています。例えば、30人ほどで1枚の布を染めてもち帰る「野染め」や、近所のこどもたちとの秘密基地づくり。キッチンではボランティアや学生の実習生らがひしめき合って料理をします。年に一度のお祭り「バザールフィエスタ」には、庭に約20軒のお店が集結。海外ルーツや福祉事業所の人たちも参加して賑わいを見せます。

そんなバザールカフェは1998年、日本キリスト教団京都教区と、バザールカフェプロジェクト運営委員会の共同プロジェクトとしてオープンしました。設立メンバーには、京都を代表するアートコレクティブ「ダムタイプ」のメンバーも含まれており、そのことからアーティストやHIV関連団体の関係者が多く集まるように。「バザール(市場)」という名称は、多様な人が行き交う、活気あふれるアジアの市場をイメージして名づけられました。

バザールカフェでは、設立当初から、セクシュアリティ、国籍、病などさまざまな現実を生きる人がありのままで受け入れられること、社会のなかで周縁化されがちな人たちに就労機会を提供したり、ともに働くことで社会問題を考えたりすること、すなわち、多様な人が立場を超えて自然に出会い、一緒に考え、ともに生きることを目指してきました。「こうした場のあり方や目的は、当時では先駆的だったと思う」と松浦さんは振り返ります。

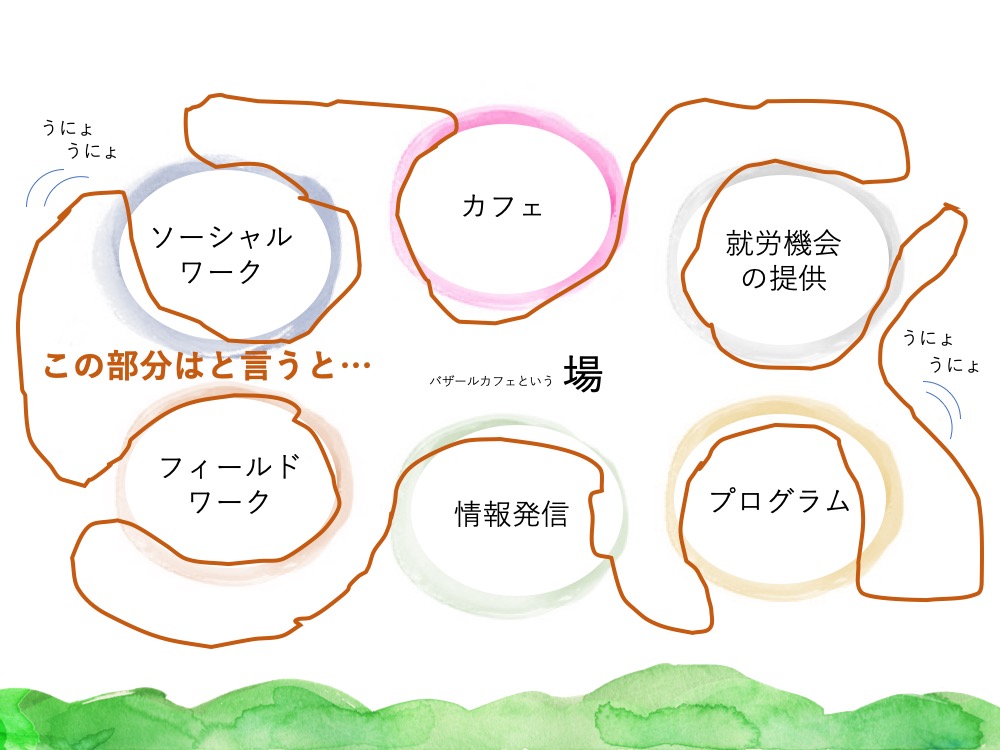

こうした設立当初の姿勢を引き継ぎつつ、現在、バザールカフェという場は大きく6つの機能をもっています。それは、①社会との接点となり、仕事をつくる「カフェ」、②カフェ内や世界の出来事についての「情報発信」、③就労が困難な人に仕事を提供し、自信の回復につなげる「就労機会」、④社会について現場で学ぶ実習生を受け入れる「フィールドワーク」、⑤特別な専門家ではなく、いろんな人が双方にかかわる共助としての「ソーシャルワーク」、⑥自分自身を語るなどの「プログラム」の実施、の6つです。これらは互いに絡み合って機能しており、そのことで多様な人が集まる「仕掛け」となっています。

狭間さんと松浦さんは、バザールカフェという場を運営する上で大切にしていることとして、「ただ在ることの価値を根っこにもつ」「人間性が見える関係を構築する」「お互いの尊厳を尊重する」「誰も排除されない場作り」の4つを挙げます。

例えば、「ただ在ることの価値を根っこにもつ」に関しては、何もしなくてもある「その人がいること(being)の価値」を可能にするため、カフェでは役割(doing)をもつことを重視していると言います。また、「人間性が見える関係を構築する」については、人々が属性ではなく、個として出会うことを意味しています。狭間さんは、「カフェにはいろんな事情をもつ人がいますが、それを話さない人がほとんど。数年後に告げられることもあるけれど、最初に情報として知るのと、その人自身とつき合ってから知るのとでは意味が違う」と話します。

こうしたバザールカフェの活動は、当然、「支援」の文脈でも語れます。ソーシャルワーカーである松浦さんは、「あまり『支援』という言葉は使いたくない」と前置きしつつ、その活動をあえて支援として見るなら、「存在の支援」という表現が相応しいとコメント。そこでは「支援する/される」という一方向の関係や、「支援をしてあげる(FOR)」という関係ではなく、「一緒に何かを行う(WITH)」かかわりを大切にしているといいます。

そして、人が、属性を通してではなく、個人として出会う、そのような関係を築く上で二人がキーワードだと語るのが、「余白、余分、かわわりしろ」です。では、そうした一種のバッファはどこに生じるのか?

ここで二人は、先に触れたバザールカフェの6つの側面の説明図をふたたび見せ、その6つの要素の間にある、「うにょうにょとした」混じり合いの場にこそ、そうした余白が生まれていると説明。松浦さんが、「バザールカフェは綺麗ではないし、事業としてダメな部分もあるけど、だからこそいろんな人がかかわれる」と話すと、狭間さんも「少し抜けた部分をつくるその姿勢は創設時のアーティストたちから受け継いだもの。そこにいまではソーシャルワークの要素が加わっている」と応答し、活動における「遊び」や、完璧を求めすぎない姿勢の重要性を指摘しました。

これらの発表を前提に川満が「余白を保つためにしていること」について尋ねると、二人は「プロセスを誰かと共有すること」と返答しました。何かモヤモヤした際は、それを誰かに話し、そのプロセスをほかの人にもひらいていくこと。松浦さんは、そのような小さな個人の考えや感じ方を大事にしてきたことの積み重ねが、この場をつくっていると指摘。また、狭間さんは、そうした個人の考えを受け止める上で、中川さんが「まどろみの時間」と呼んだ終業後の時間が、バザールカフェにおいても重要な役割を果たしていると話しました。

川満からはもう一点、二人がこのカフェにボランティアや事務局などさまざまな立場で携わっていることや、松浦さんが医療機関とカフェを行き来していることなど、かかわり方の変化を許容する姿勢が、余白の広がりにつながっているのでは、という問いが投げかけられました。

これに松浦さんは、「医療機関ではドクターをトップとする階層があり、その制度のなかでケアを行おうとすると、診断書が必要になったりして、人の営みのなかに直接入っていけないんです。でも、バザールカフェでは、わたしも一人の人としてその営みのなかに入れてもらえる。だから一番楽です」とコメント。狭間さんも、「バザールカフェでは、スタッフだからボランティアだからと立場を決められることもないし、体調が悪くても、そのときどきの自分の状況を受け入れてもらえる」とし、その自由さがこの場にかかわり続けている理由でもあると話しました。

イベントの最後では、中川さん、狭間さん、松浦さんの三人が揃って登壇。冒頭に登場した佐藤を聞き手に、会場から寄せられた質問もふまえて、ディスカッションを行いました。

最初に取り上げられたのは、情報発信の方法や呼び掛け方、両者のプログラムや場にはなぜそれほど多様な人が集まってくるのか? という問いです。これに松浦さんは「人が人を呼んでいるのが大きい。困った人がいると、『バザールカフェに行ってみたら? なんとかなるで』と、口コミのネットワークで来る人が多いです」と返します。実際、福祉制度から溢(あふ)れた人が、ここに行けば食事ができるとききつけ、訪れることもあるそうです。

こうした場のあり方から、最近では京都府と連携して、引きこもり当事者の就労体験の場としても利用されるなど、行政とのかかわりも増えてきています。この場所はもともとマイノリティのアジール(避難所)として、比較的クローズドな性格をもっていました。しかし、「べつにそうした人たちが隠れる必要はない。社会において当たり前に隣にいることを発信していく時期だ」と活動をオープンにしていくなかで、「行政もかかわり方がわかってきたのだと思う」と松浦さん。「活動の全貌までは理解されていないかもしれないけれども、場やそこにいる人たちへの信頼が芽生えているのを感じます」。

一方で中川さんは、「高校生ウィーク」の発信として、毎年市内の高校を中心にお知らせを出していることを紹介。そこではからずも重要なフックになっているのが大学受験等で有効な「ボランティア証明書」の発行なのだと言います。「それがほしくて来るのでもいいんです。そこから新しいつながりが生まれることもあるから」と中川さん。最初の接点をゆるやかに構える大切さを話しました。

大人のボランティアは、経験者の紹介で来る人が多いといいます。さらに「展覧会のお客さんにもおもしろい人が多い」といい、展示室の奥にあるワークショップルームを覗いている人がいたら、なるべく招き入れて話をきかせてもらうなど、細かな「つながり」を大切にしているそうです。

会場からはバザールカフェについて、どのように運営しているのかという質問も寄せられました。狭間さんはこれに、運営資金は約1100万円で、うち寄付が約200〜300万円、残りをカフェの収入や福祉の助成金で賄っていると明かしました。こうした運営には、「寄付に頼らず自立すべき」との意見が寄せられることも。ただ松浦さんは、「最近はひらき直って、寄付を受けることにしています」と話し、その理由を「この居場所づくりの活動が地域にとって必要と感じつつ、いろんな事情で直接にはかかわれない、でも寄付ならできるという人もいるから」と説明。つながりのチャンネルを多くもつことの重要性を指摘しました。

最後に佐藤は、「今日、話をきいていて、どちらの活動も、かかわる人たちが『場のイメージ』をゆるやかに共有している点が印象的だった」と話しつつ、「一方、みんながやりたいことをする上で、意見がぶつかった際はどうするか?」という問いを投げました。

中川さんはこれに、「そうしたときは、わたし自身も一緒に困っている。でも、困っていることを相手にも伝えて、みんなで考えていくしかない」と返答。「まずは、誰かが『これは言えない』と感じるような状況にはしないことが大切。みんなが思っていることをきちんと言えているかを確認する、その気持ちをもつことを大事にしています」と話します。

これをきいた狭間さんは、「一緒に困るのは、わたしたちも同じ」としつつ、「バザールカフェが病院や施設と違うのは期限がないこと。時間をかけて行ったり来たりしながらつき合っていけるのがこういう場の強み。たとえいっとき離れても、その空白の時間があるからまたつながれることもある」と語り、その場での人間関係には「完了」がないと語りました。

松浦さんは「誰も排除しない」という原則をふまえ、苦手な相手がいる際は、「わたしがここにいていいのと同じように、あの人もここにいていいと思えることが大切」と話します。また、そうしたゆとりある人間関係を築くにあたり、ふたたび「まどろみの時間」に言及。「ついルールを決めそうになるけれど、その余白の時間が絶対に必要。まどろみの時間のなかでこそ、誰もが言いたいことを言える。そうした言葉は用意された会議の時間では出てこない。この時間がないと、自分や他者を大事にする場は生まれない」と指摘しました。

――

その場にかかわる人の数を広げるだけではなく、人がその場に心地よくかかわり続けることができるための「かかわりしろ」のあり方について、水戸芸の教育プログラムやバザールカフェの活動を見てきた今回の「Artpoint Meeting」。両者の話には、かかわる人の動機やかかわり方の多様性を柔軟に受け入れる姿勢や、サービスの提供者と顧客のような固定的な関係ではなく、誰もが対等に自身の意見を語り合える関係などの共通性がありました。

特に印象的だったのは、中川さんが語り、狭間さんや松浦さんにも広がった「まどろみの時間」というキーワードです。プログラムやカフェの営業時間の外にある、名前のない曖昧な時間。両者の話からは、その目的をもたない時間にこそ、その人のその人らしさが現れるということ。そして、そうしたそれぞれの考え方を尊重し合う関係にこそ、人がその場にかかわり続けたくなる、居心地のよさの種があることが感じられました。

レポート前編はこちら>

人と活動をつなげる、「かかわりしろ」となる場や時間のあり方とは?(APM#15 前編)