人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 前編)

執筆者 : 杉原環樹

2025.03.31

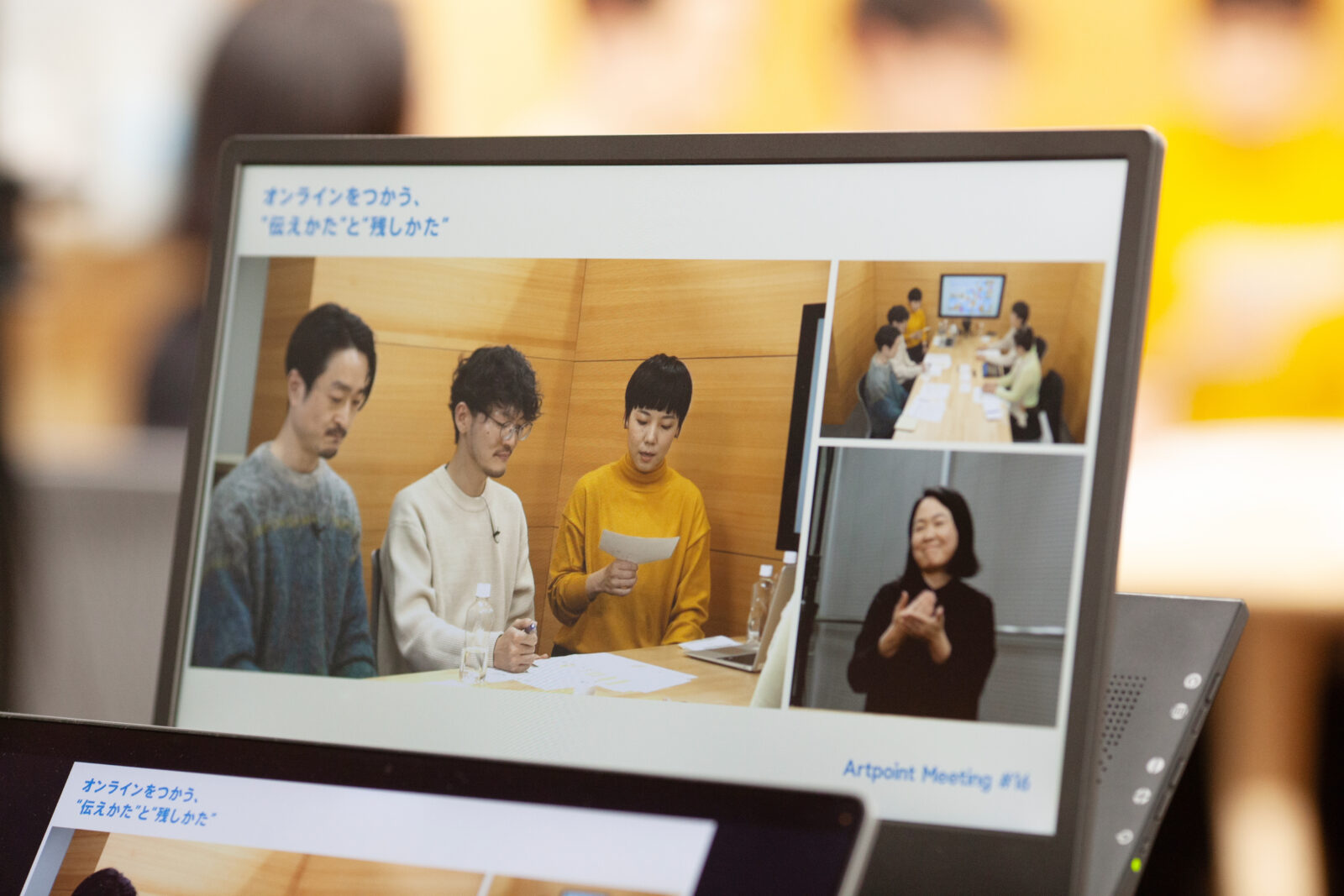

毎回、さまざまなゲストとの対話を通して、これからのアートプロジェクトのためのヒントを探してきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第16回が、2025年1月25日、シリーズ初の試みとして、オンライン配信形式で開催されました。

今回のテーマは、「オンラインをつかう、“伝えかた”と“残しかた”」。コロナ禍を機に広がりを見せた、会議やイベント、業務などのオンライン化。そうした習慣のなかにはコロナ禍の収束を経ても続けられ、社会に定着したものもあれば、再び対面で行われるようになったものもあります。オンラインと対面、それぞれの利点や欠点とは何か? 今回はプロジェクトの「伝え方」と「残し方」にもかかわるこの問いについて、ゲストと考えました。

ゲストは、アートマネージャーで、公益財団法人画像情報教育振興協会(CG-ARTS)文化事業部の莇貴彦(あざみたかひこ)さんと、映像ワークショップ合同会社代表で、アーキビストやキュレーターとしても活動する明貫紘子(みょうかんひろこ)さん。モデレーターを、ウェブディレクターの萩原俊矢(はぎわらしゅんや)さんが務めました。

コミュニケーションの選択肢が多様化した現在。わたしたちは、どのようにしてその方法を選んでいけばよいのか? イベントの模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:仲田絵美*1-5、7-16枚目)

レポート前編はこちら>

人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 前編)

イベント後半では、ゲストの二人と、萩原さん、櫻井によるディスカッションが行われました。

冒頭で触れられたのは、今回のテーマに関する言葉の問題です。今回のイベントの概要文をあらためて読むと、インターネットを介したコミュニケーションは「オンライン」、それを介さない場合は「対面」という言葉が主に使われています。一方、この概要文内でも混在があるように、後者を「リアル」や「フィジカル」と呼ぶ場合、またイベントなどの配信のことは、単に「配信」と呼べば伝わる場合もあります。この事態をふまえ櫻井は、「じゃあオンラインはリアルではないの? など、モヤモヤする」と疑問を投げかけます。

これに登壇者からも、「『フィジカル』という言い方はコロナ禍以降」(莇さん)や、「ミーティングは『対面』と言えるが、展覧会は『対面』と言わない。言葉選びがどんどん難しくなっている」(萩原さん)、「言葉には常に疑問がある。まだ言葉が発明されていない気がする」(明貫さん)という声がきかれました。さらに明貫さんからは「今回のタイトルでも『オンライン』が使われているが、『オンライン』は状態のことでは? という違和感がある。逆に以前はよく使った『インターネット』は最近使われない。インターネットが特別ではなくなったということなのかも」との指摘もありました。

続けて櫻井からは「オンラインと対面、人との出会い方に違いはあるか?」との質問がありました。これに登壇者からは、近年ではプロジェクトなどをはじめる際、最初はオンラインで顔合わせを行い、のちに対面することが増えたとし、そのときに相手の声の大きさや背丈が予想外で驚くことがあるという意見が。莇さんはその背景として、Zoomなどには優秀な音声調整やノイズ除去の機能があり、声の出し方などのフィジカルな情報が削られているため、と説明しました。

一方、オンラインが普及することで広がった可能性もあります。明貫さんは「対面で人と会うには移動や緊張感、気合いが伴う。他方、以前は『クリエイティブ系の仕事は都会にいないとダメ』と言われ、『明貫さんは地方にいるから誘うのはやめよう』というハードルがあったが、それが減り、できることが広がった。オンライントークにも参加できるようになり、都会と地方の文化体験の差がすこしづつ減っている」と指摘。莇さんからも、「コンテストでは関東や関西の応募者が多いが、以前は関西の応募者とは交流しづらかった。それがオンライン懇親会で少しできるようになった。地方に届けられるメリットがある」という声がありました。

ただ、同時に明貫さんからは、そうしたオンラインでの集まりやイベントでは、終了と同時に配信が切られてしまうため、対面での開催にあるような「イベントのあとの揺らぎの時間がないので寂しい」との声も。これに萩原さんも「その部分は見逃しがちだが重要だと思う。会場に行くまでの緊張や、イベント後の時間が大切」と共感を示しました。

では、登壇者はオンラインを使う際、どのようなことを意識しているのでしょうか?

その問いについてきかれた莇さんは、かつての配信ではリアルタイム性が重視されていたものの、現在は「見逃し視聴」がメインとなったため、リアルタイム配信を止めたこと、また、スマートフォンの普及とともに視聴者が映像に集中できる時間がどんどん短縮している点を意識していると話します。一方、明貫さんは「見逃しを見逃す場合もあり、限られた時間だからこそ集中力が上がる面もある。対面授業をする場合も、対面でしかできないことを意識的に入れるようにしている」と語り、時間の限定性や「その場」性を上手く使う必要性を話しました。

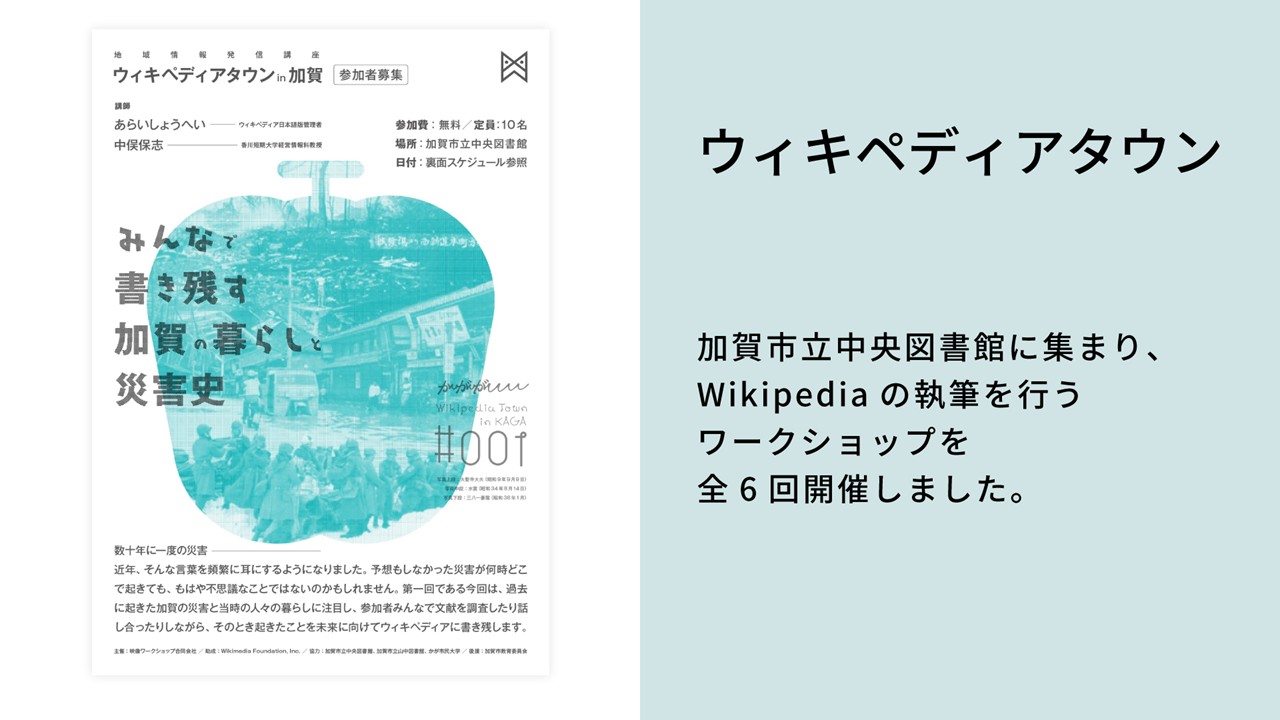

さらに明貫さんは、「かがが」の活動において、「ウィキペディアタウン」と呼ばれる、参加者と一緒に資料をデジタルアーカイブ化するワークショップを行う際、オンライン開催もできるけれど、対面で行うことを選んでいると言います。その理由としては、ここで扱う郷土資料のもち主に高齢者が多いことや、参加者に幅広い世代がいるなかで、その「ギャップ」を埋めるには対面の方がやりやすいことなどを挙げました。

萩原さんはこの「ウィキペディアタウン」の活動について、みんなで対面で物理的な資料を見て、それをウェブ上に上げる、「おもしろいハイブリッドの使い方」と評価します。これに明貫さんは、「ウィキペディアには誤情報も多いとの批判もあるが、入り口として多くの人が使うし、若者から高齢者まで知っている。だから、ウィキペディアに情報を載せることには達成感があり、記事が公開されると参加者から拍手が起きることもある」と紹介しました。

ウィキペディアの作成には無数の人がかかわっており、数多くのウェブサイトでも参照されていることから、一種の公共性をもつともいえます。明貫さんは、アーカイブプロジェクトをともに行うメディアアーティストの岩井俊雄さんが、メディアに精通しているからこそ、さまざまな資料をオンラインに上げることの持続性に疑念を呈していることを紹介。それに対して、相対的に「堅牢なシステム」をもつウィキペディアを使うことの意味について話しました。

岩井さんの懸念を聞いて、莇さんは、インターネットの本格的な普及後の30年間で失われたデータは膨大にあるとし、そこにはパスワードの紛失や物故者のサーバの扱い方などの問題もあるとコメント。また、明貫さんが、インターネット上に残っている情報には偏りがあり、1995年以前の情報は少ないと指摘すると、萩原さんも、そうした浮遊する情報を当事者の記憶があるうちにインターネット上につないでいくことが重要だと話しました。

ここから議論は、データの具体的な残し方や、残すことに対する考え方を巡るものへと広がりました。

萩原さんは、明貫さんがアーカイブ化に際して「一時倉庫」「仮置き」という言葉を使うのがおもしろいと話します。史料などの整理・分類の方法を研究する「アーカイブズ学」には、「あまり判断を挟まず何でも保存する」段階と、「何が重要かを評価選別する」段階に分ける情報のライフサイクルについての考え方があります。萩原さんが、こうした学問的な思考が明貫さんの背景にあるのかと問うと、明貫さんは、単純に作業上の都合で「仮置き」している場合もあると返答。自身が「FArS」で扱った記録は、より行き場のない宙吊りの史料であり、最終的には然るべき組織が保存すべきだが、それを一時的に保存し、史料の存在を知ってもらえる便利な場としてインターネットを捉えていたと話しました。

このような、「データの存在を意識する」ということに関連して、明貫さんはドイツでビデオアートの資料整理に携わっていた際に実践していた、データを3つのファイルで残すという考え方を紹介しました。その3つとは、作品のマスターデータと、簡易的なプレビューデータ、そして両者の間にある「メザニン・フォーマット」と呼ばれるデータです。この3つ目のデータは、プレビューに何か問題が起きた際に、いったん戻るためのデータであるといい、倉庫の奥に仕舞われたマスターにアクセスせずとも手前に触れやすいデータがあることは、安心感につながると話します。

さらに明貫さんは、アーキビストとして、「データを残す際は、役に立つか立たないかは考えない。将来、いまの自分にはわからない状況が生まれるかもしれず、いろんなことを想定して残す」と語ります。そして、「ノーベル賞で、何十年も前の基礎研究が最新の成果にいかされて受賞することがありますが、その意味でアーカイブは基礎研究に近い。残された資料を展示などにいかすことは応用研究に当たる」とコメント。これに莇さんが「記録にはタイムカプセル感があり、インデックスをつけると次世代が使いやすくなる」と話すと、明貫さんも「使いやすさや見つけやすさのフックを増やしていくことは重要」と共感しました。

トークの最後には、今日も何度か話題に出た、本というメディアの強さについて触れられました。莇さんは、「デジタルのよいところはアップデートできることだが、一定の期間の情報を残すという意味では、物理的に国会図書館などに保存され、ランニングコストがかからない書籍に強みがある」と指摘。これに明貫さんも、「デジタルは中身を無限に広げられるのに対して、本は固定的で有限的。デザイナーや印刷所などもかかわりながら刊行されるので、『いつまでにまとめる』というよい力学が働きやすい」と語りました。

また、櫻井から、「ウェブサイトそのものを残す仕組みはあまりないのでしょうか?」と問われた萩原さんは、Internet Archive のように、残す取り組みを推進するNPOや、近年ではブロックチェーンのような分散型の仕組みを使ったデータの残し方が出てきており、それには期待する一方、ウェブサイトの契約主体が変わる可能性や、ランニングコストの問題は残るとコメント。そうしたなかで、明貫さんの語った「一時倉庫」という言葉はおもしろいと話し、より堅牢なアーカイブをつくるための仮置きの場所として、インターネット上の空間を捉える見方には可能性があると話しました。

その後の質疑応答のコーナーでは、視聴者から多数の質問が寄せられました。

例えば冒頭には、オンラインの場で面識のない参加者が集う場合、打ち解けるためのよいアイスブレイクはあるか、といった質問が。これにオンライン懇親会などを開催してきた経験のある莇さんは、自分が意識的に盛り上げ役になり、人と人をつなげることを意識していると回答。そのひとつの入り口としては、主題に入る前に、天気の話のような「無駄な話」をすることも使えると答えます。

また、「S.I.D.E.」など遠方のメンバーとのプロジェクトでの工夫をきかれた明貫さんは、オンラインではいつでもつながれるからこそ、ツールを固定して定期的に会議をもつことや、たまに対面で会った際に、濃密な時間を過ごすようにしていることなどを紹介しました。

オンライン上で人と人とが近づくための工夫に関する質問も多く見られました。これに萩原さんは、ツール選びの重要性を指摘。対面における大切な打ち合わせの場合には、場所選びを真剣に行うけれど、オンライン会議ツールについてはあまり意識せずにシステムに任せるがままに使いがちとし、その意識を変えてみることの可能性を示唆しました。

他方、アーカイブ化について、インターネット上に残すという場合、どのくらい先の未来を想定しているのかという質問に対して、莇さんは、50年前からメディア環境が激変したように、50年後にはインターネット上に残すということ自体が古くなっている可能性があるし、基本的には残らないのではないかと回答。同様に、磁気テープなどの物理的なメディアが古くなるという問題をどのように考えているかについて、明貫さんも、データは物理的な媒体の場合は複数のバックアップを取り分散させて保存し、可能であれば堅牢なクラウドにも残すことが(特に災害大国である日本においては)重要としつつ、常に変化するテクノロジーの世界ではデータの安定性はそこまで高くないと指摘しました。

そうしたなかで明貫さんは、アーカイブにとって重要なのは、その存在を「忘れないようにすること」だとあらためて強調します。例えばSNSは、情報が流れていく場所であり、検索機能も十全とは言えず、何かを残すことに適した場所ではないかもしれません。しかし明貫さんは、2024年の能登半島地震における断水状況を調べるにあたり、位置情報や時刻なども紐づいたSNSの情報は有益だったと振り返り、このようにフォーマットやサービスの性質を見極めながら、記録の存在を忘れないようにしていくことが大切だと語りました。

最後に今日の振り返りを求められると、莇さんは、「常に変わる状況のなかで、模索し続けるしかない。ずっと定型で同じことを繰り返すのではなく、例えば1年ごとに、疑いをもって自分の方法を振り返るのが、伝え方、残し方、両方にとって重要ではないか」とコメント。一方、明貫さんも、途中で触れた、何でも残していく「基礎研究」と、それを評価し活用する「応用研究」の例えを挙げ、その双方を早いサイクルのなかで行っていくことが、今日のデジタル環境のなかで何かを残すためには重要だ、と話しました。

オンラインの場を使ったコミュニケーションや、記録のアーカイブの可能性と限界について、ゲストのお話をききながら考えてきた今回の「Artpoint Meeting」。莇さんや明貫さん、萩原さんのお話で特に印象的だったのは、人との交流や、何かを残すためにさまざまなメディアや場を用いながらも、そのものの有効性や堅牢性を常に疑い、検証し続ける登壇者の姿勢でした。そこには、ほんとうに大切にすべきはツールや方法論そのものではなく、それを介して人や記録がつながることであるという思いがあるように感じます。

また、「Artpoint Meeting」として初のオンライン開催となった今回。そこには、目の前に観客がいないゆえに、議論のスピードが速くなったり、専門的な単語が説明なしで飛び交う状況もあったようにも感じます。一方、遠方に住む人や、テーマに関心をもつ人が気軽に参加できたり、気兼ねなく積極的に質問できたり、あとから映像で振り返ることができたりと、オンライン配信だからこそのよさも生じていたように感じました。

「Artpoint Meeting」では今後も、こうしたメリットとデメリットの検証を通して、よりよい開催のかたちを模索していければと思います。

レポート前編はこちら>

人と人、記録と未来をつなぐために、いま「オンライン化」を振り返る(APM#16 前編)