そこにある生活を描き出す―まなざしを更新しつづけることは可能か?

10月から5か月連続でひらかれる対話シリーズ「ディスカッション」、その第2回目となる「そこにある生活を描き出す―まなざしを更新しつづけることは可能か?」が11月7日(水)に開催されました。

今回のゲストは映像エスノグラファーの大橋香奈さんと、建築設計事務所・トミトアーキテクチャの冨永美保さん、伊藤孝仁さんのお二組。モデレーターはアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの上地里佳が担当し、今回のテーマとして、

1 日常の断片を集め、共有可能なかたちで記述するための方法とは?

2 それを読み解き、新しいもの・ことを生み出していくプロセスとは?

の2つを挙げ、「これまで私は三宅島や富山県氷見などでアートプロジェクトを運営し、その土地に根ざしたプロジェクトを展開しましたが、その土地の歴史、文脈、人の営みをリサーチする視座、態度がアウトプットのときに重要だと感じました。今回お招きしたゲストはどちらも日常に焦点を当てて、すくい上げていると思い、強度のあるアートプロジェクトをつくるときのヒントとしてとても参考になる視点をお持ちだと考え、今日はこのようなテーマを設定しました」と説明しました。

以上のような問題意識を受けて、ゲストのお話の時間へと移りました。最初はトミトアーキテクチャさんです。これまでに展開してきた中での代表的な2つのプロジェクトについてお話しいただきました。

1つ目は、横浜市、京急日の出町駅の裏側の丘に広がる住宅地で行った「カサコ/CASACO」。築70年ほどの二軒長屋を地域拠点へと改修したプロジェクトです。「施主は僕たちと同じ20代で、住む家として、またNPOの運営拠点として、まちにひらいた場所をつくりたいという依頼でした。なので、地域の声を聞こうとワークショップをしたのですが、最初は全然うまくいきませんでした」と言う伊藤さん。そこでどうしたら地域の声を聞けるのか考え、東ケ丘での出来事や『カサコ/CASACO』での活動をまとめたローカル新聞「東ヶ丘新聞」を発行し、その町内会のチラシの折込に混ぜてもらいました。それが功を奏し、少しずつ活動の理解へとつながっていきます。伊藤さんは、「これまで町をリサーチすると言っても、一歩引いてコンテキストを見つけようとしてきました。しかし、これをやってみて、コンテキストは動的なものだから、自分たちがアクションをすると反応が変わるものだと分かりました」と、そこで得た実感を言葉にしました。

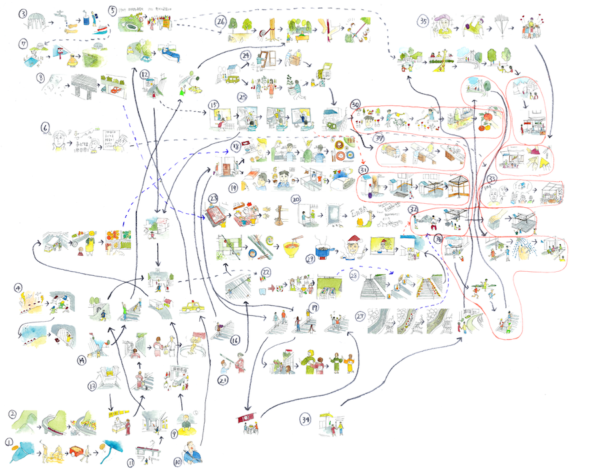

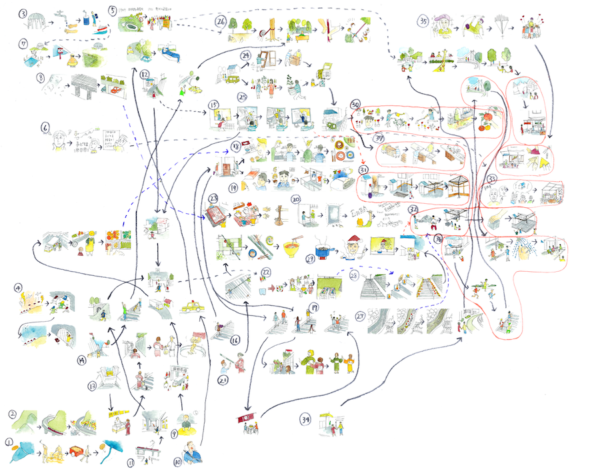

また、ワークショップに参加した人の声を「まちの声」として捉えることに違和感を持ったことから、誰かの個性ではなく、匿名的な特徴を設計に取り入れる試みとして、住民の習慣や行動を時間軸と地形の標高でマッピングした「出来事の地図」を作成するなど、町の生態系を理解しようとする試みについて紹介しました。

2つ目は神奈川県南西部の真鶴半島に建つ住宅を宿、キオスク、出版社の複合施設に改修した「真鶴出版2号店」です。起伏が激しく、複雑な地割となっている町を舞台に、この半島だからこそできる建築とは何かを考えました。町歩きをする中で、さまざまな人や物や産業に横串を通す、獣道のようなネットワークを感じ、そのネットワークの中で建築をつくれないかと考えるように。「地形を縫って歩くのが面白い場所なので、道の延長として踊り場を複数箇所つくるようなイメージで進めて、建築資材も半島のネットワークで手に入れられるもの、たとえば地元産業である石材業で出た端材の石や、壊れた碇、解体された近くの郵便局の窓などいろんなものをいただき、それらを用いて設計していきました」(冨永さん)。

また、フィールドワークと建築設計の関係についていつも考えているというトミトアーキテクチャのお二人ですが、「真鶴出版2号店」ではその関係をパラレルに始めて、パラレルに終わらせるように工夫したといいます。

次の発表は大橋香奈さん。大橋さんは、フィンランドに滞在していた際に書いた『フィンランドで見つけた「学びのデザイン」――豊かな人生をかたちにする19の実践』(フィルムアート社、2011)という書籍を出した後、日本語であるために、現地で調査協力いただいた人々と成果を共有することができず、そこで言語が異なる人とも共有しやすいメディアである映像に関心を持つことに。ロンドンのフィルムスクールに短期留学し、ドキュメンタリーフィルムのつくりかたを勉強します。

大橋さんは、これまで20回引っ越しをしてきたということ、家族の多様なありかたがあることを実感してきたという背景から、「移動」という経験と「家族」の概念、この2つに大きな関心を抱いてきましたが、そのときに出会ったのがイギリスの社会学者、ジョン・アーリの本でした。「伝統的な社会学は枠組の中の社会の研究ですが、アーリはその枠組を超える移動に着目していました。そこに自分の経験、違和感が研究になるかもという希望を感じたんです」。

大橋さんの研究テーマは、国境をまたがるトランスナショナルな「家族」関係を形成・維持する人々の生活世界を理解し描いてみたい、というもの。ここで用いるのが映像エスノグラフィーの方法です。人類学者サラ・ピンクの著書『Doing Visual Ethnography』(Sage Publications、第3版、2013)をベースにして自分の方法を構築していきました。「ピンクは調査者と調査協力者と協働的な関係の中で、ビジュアルデータを用いて現実を解釈し、さらにそれをつかって新しい知を創造することを提唱しています。私もそういったところに関心があったんです」。

そして大橋さんの研究は、『移動する「家族」』と名付けられた映像作品に結実します。これは母国や他国で暮らす「家族」との国境をまたがるトランスナショナルな生活世界を撮影したオムニバス作品です。5人の協力者それぞれと1年かけて調査を行い、インタビューからストーリーを整理し、本人によってナレーションがつけられました。

制作方法は各調査協力者との関係性によって進められ、たとえばその内の1人、留学目的で移住してきた香港出身の女性とは、前述のサラ・ピンクの本に出てくる「ビデオ・ツアー」という方法を実践しました。これは、その女性の家で大橋さんがカメラをまわし、カメラが捉えたものについて彼女が解説をするという手法。そのプロセスで、彼女は広東語が母語であるにもかかわらず、本棚に一冊も広東語の書籍がないことに気づきます。自分は英語か日本語で話したほうが自然に感情を言葉にできる、と香港出身の彼女は説明し、自分にとっての日常生活をあらわす言語がこの調査によって可視化されたといいます。

またビジネスを始めるために日本に移住したネパール出身の男性には、生活記録(ライフドキュメント)を用いたインタビューを行いました。これは、身近なところではスマートフォンに格納されている写真や動画、メモなど生活にまつわるさまざまな記録を参照して語ってもらうというもの。ここでわかったことは、彼がネパールカレンダーのビクラム暦のアプリを使っていたことでした。ビクラム暦における現在は2075年にあたるなど、日本の西暦のカレンダーとはまったく違う時間軸に行き来して生活していたことが見えてきたのです。大橋さんの以上のような説明を受けて、実際に『移動する「家族」』の一篇が上映されました。

ここでそれぞれの発表を受けて、上地から「日常を集めることに対して、お二方ともいろいろな手法で挑戦しています。その収拾した膨大な情報を取捨選択すると思いますが、その最終的な判断はどのように行っていますか」という質問が。これに対し、大橋さんは「私の場合、1人に対して1年間調査を行いましたが、たとえばある人の場合、1年間で記録された映像、音声、テキストなどのデータ量が40GBだったのが、最終的には協働的に編集して1GBの映像になりました。調査の度にどういうやり取りをして、どういうビジュアルデータが生まれたのか記録を残して、振り返りを行いました。それを繰り返すのが調査の時間。調査協力者と一緒に振り返りながら、私の調査の目的に必要なものと、調査協力者自身との考えによって、映像編集方針が決まっていきます」としたうえで、「取捨選択については、捨てるというよりも、変換するという感じ。使わなかったものも、何か違うかたちで表現していくのかなと思っています」と応答。

トミトアーキテクチャの伊藤さんは、「建築設計では、物事を単純化し扱いやすくする傾向がありますが、それに違和感が。複雑なものを複雑なまま扱いたい気持ちがあるんですが、それも実は難しい。大事なのは恣意性を自覚することなのかなと。大橋さんの作品のナレーションは1年間調査をして書いたものを、調査協力者の方に見てもらって、そこでやり取りを行って改めているということでしたが、そこで生々しさがちょうどよく濾過されていると思います」と言い、冨永さんは「建築設計はハイライトをつくりがち。たとえば石垣が立派な街だと石垣にフォーカスを当ててしまう。それ以外の複雑な状況は、敷地条件から排除される傾向があるのです。でもその中にも素敵なもの、面白いものがいっぱい眠っています。」と述べ、さらに「そもそも『出来事の地図』が生まれたのは、大橋さんが最初に文字だと届けられなかったとおっしゃっていたことに似ています。私たちはまちで見聞きしたことを文字で書いていたときもありましたが、流れで見ていくには時間がかかりますし、文脈を共有することが難しい。断片的でありつつ全体を見せるためにどうしたらいいかと考えています」と続けました。

続けて冨永さんは大橋さんへ映像作品のナレーションと映像の関係について疑問を投げかけ、大橋さんは「テクスチャーという言葉を使うんですけど、私が調査者として生活空間に入り、過去について語ってもらい、写真を見せてくれて、私が理解したときに手助けとなったもの、彼女の伝えたいこと、生活世界の質感として何が最もこのときにいいのかをひたすら考えます。それは調査者である私が責任をもって選ぶしかない。最終的には調査協力者にこの映像でOKです、と承諾してもらって完成しました。そのために、とにかく繰り返しリフレクションの時間をつくること。その繰り返しの凝縮が、最終的にナレーションと映像の組み合わせになりました」と応えました。

対話の時間の後半は、来場者がゲストの発表で疑問に思ったことや感じたことを紙に書いてもらい、それを読み上げるかたちの質疑応答に。会場からは「肉体と空間の関係性、声が発せられる場にどういうイメージを持っているか」「テクスチャーというものがわかりたいけれど腑に落ちない」「恣意性と身体性について」「移り変わりつづける日常の中での完成の基準を知りたい」などの質問があがりました。

それらに応答する中で、今回のディスカッション全体に通底している問いとして、モデレーターの上地の言葉にもあったように、判断基準、取捨選択、完成のタイミング、というものが見えてきましたが、なかなかそこを言語化するのは難しい様子。

最後に大橋さんは、「建築雑誌『10+1』(LIXIL出版)での座談会で水野大二郎さん(デザインリサーチャー)が、納品の概念が変わってきていると言っていました。日常的な実践の中で発生してくる新しい利用のオーダーに対応しつづけるのはどうしたらいいかという議論の中で、従来のデザイン教育であれば、使う側の人に改変されるのはデザインの失敗だと言われるけれど、これからはデザインに余白があってコラボしてくれたんだという考え方を持つべきなんじゃないかと。完成形に変化の余地を残す、改変性を残す考え方が必要ということですよね。これは『カサコ/CASACO』の話に通じると思いました。ずっとつくったものと関われないときに、使う人が自分で変えていけるという方向はありますよね」と言い、伊藤さんは「それはありますね。説明書きがなくても、建築自体が読み解けるものであるかどうかは大事だなと」としたうえで、「しかし、完成の概念がなくなると、まったく切断できなくなるわけですから、そこは難しい塩梅ですよね」とも言い、終わらない制作プロセスが現実化したときの決断、判断の是非について考えをめぐらせていました。

今回のディスカッションは、それぞれの実践を具体的に語り、また来場者も真剣に話に耳を傾け、質疑応答のメモにペンを走らせる人も大勢いらっしゃいました。対話のなかで、判断基準、恣意性と身体性、捨てたものの行方、どこまで関わり続けるのか、などがキーワードとして浮かびあがりました。

トミトアーキテクチャさんの場合は建築、大橋さんの場合は映像というメディアでの活動ですが、通底しているのは、人との関わりの中で制作の方向性や制作物の着地点が決まるということ。また、そのために膨大なリサーチを行いますが、そのリサーチすべてを反映させることは物理的、時間的には無理だということ。であれば、どこで区切り、責任を引き受け、かたちにして、今回かたちにできなかったものをどうするべきか。

取捨選択は一回限りの制作の中で行われるものである以上、同じ現場での「次のチャンス」というのはなかなか生まれないのかもしれませんが、その判断を行った自分自身の身体が別の制作の現場で取捨選択を行うとき、そこには「以前の取捨選択」の身振りが反映されているに違いない。今回のディスカッションをお聞きしながら、私はこのように思いを巡らせていました。捨てるのではなく、次の行為に含まれる余剰がそこにあるのではないでしょうか。

(執筆:髙橋創一)