官民に開かれた全国規模のミーティング・スポット:継続化への期待ー2日目を終えて(5/5)

執筆者 : 小林瑠音

2025.11.18

「2011年以降に生まれたアートプロジェクトと、それらを取り巻く社会状況を振り返りながら、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ」として2022年に始動したプログラム「新たな航路を切り開く」。その一環として、2025年7月31日と8月1日の2日間にわたって連続講座「パートナーシップで公共を立ち上げる」が開催されました。ここでは、行政と民間のパートナーシップに着目し、自治体の政策と現場をどう紐づけていくのか、それらの方法が、これからの「公共」を立ち上げるためにどのような意義を果たすのかなどについて、秋田と沖縄の事例をもとに議論しました。自治体文化政策担当者を中心に、各地のアーツカウンシルや民間企業、芸術団体の関係者等約30名が参加した講座の模様をレポートします。

(取材・執筆:小林瑠音/編集:小山冴子/撮影:齋藤彰英)

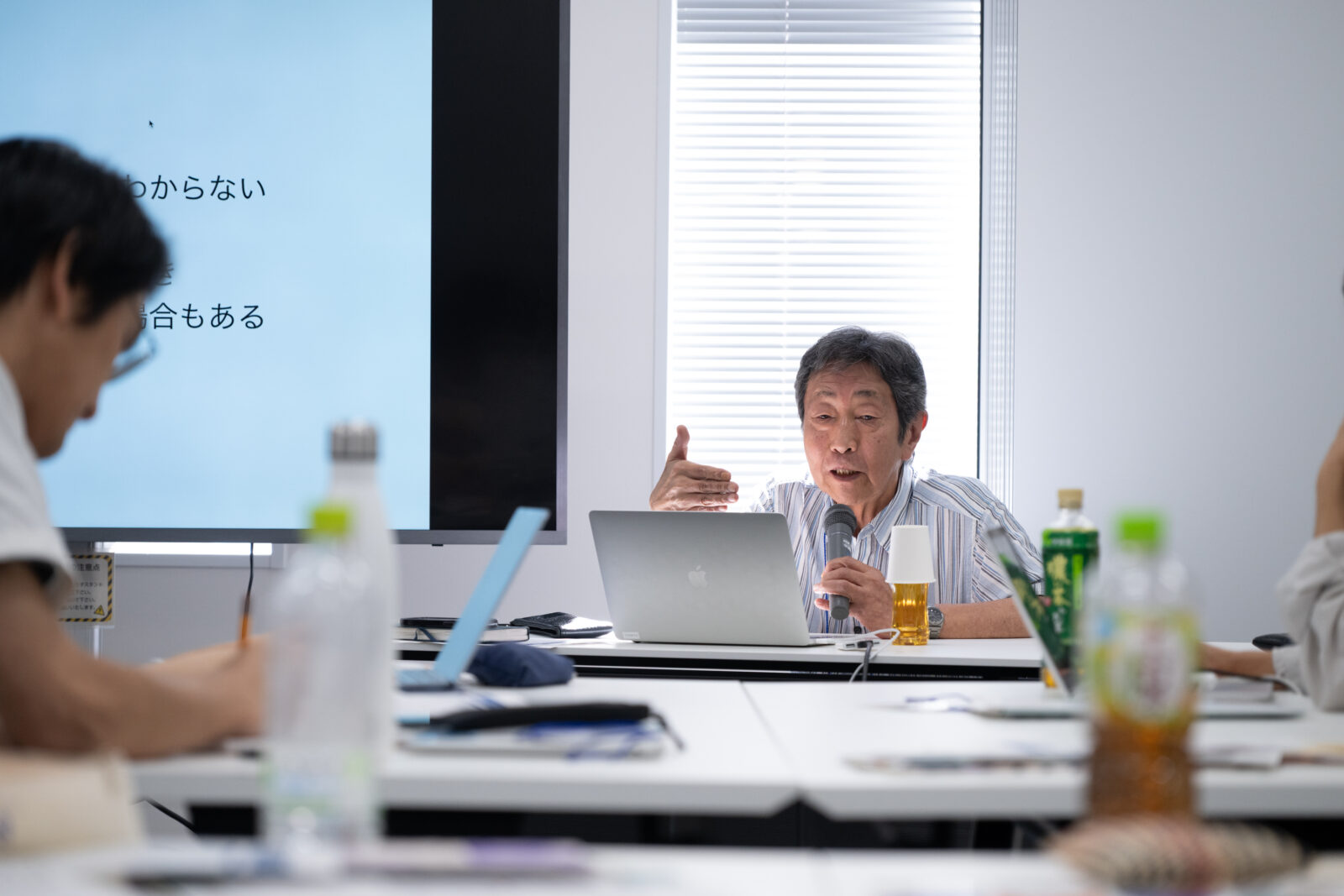

まずは、本プログラムのナビゲーターであるP3 art and environment統括ディレクターの芹沢高志(せりざわたかし)さんが、本講座のイントロダクションとして、そもそもなぜアートの文脈で「パートナーシップ」という言葉に注目が集まるようになったのかを、自身の経験や美術界の事例をふまえて語りました。

最初に芹沢さんは、「アートと聞くと、『ホワイトキューブ』、つまり1929年にニューヨーク近代美術館(MOMA)が導入した真っ白な展示空間で展示される絵や彫刻といった、教科書的なアートを思い浮かべる方が多いかもしれません」と前置きした後、アートプロジェクトとは、これまで主流だったホワイトキューブに疑問を抱くアーティストの動きからはじまったものだと解説します。例えば、作品としての「物質」よりも「行為」に着目する「ハプニング」(1950年代)、砂漠など大地の上で作品を展開する「ランドアート」(1960年代)、人間同士の関係性が変化していくことに新しい表現を見出す「関係性のアート」(1990年代以降)や、社会的課題に積極的にかかわる「ソーシャリー・エンゲージド・アート」(1990年代以降)など、美術界において「アート」の概念がどんどん拡張してきました。その流れのなかで、もはやアートプロジェクトとしか呼べないような新しい実践が生まれてきたと提示します。

さらに芹沢さんは、この変化のなかで最も注目すべきは、「アーティスト像の変化」であると強調します。つまり、アトリエやスタジオに一人で篭って、一心不乱に作品をつくり上げる孤高の人物像から、チームワークをつくってさまざまなパートナーと連携する新しいアーティスト像への変化です。最近では、映画のエンドロールで、たくさんの名前が並ぶように、一つのアート作品に携わる関係者の人数も増え、多様なかかわり方がみられるようになってきました。「パートナーがいなければ、そもそも作品が成立しないという状況がアート界においても、どんどん増えている」のだと、芹沢さんは語ります。

加えて芹沢さんは、そもそも「アートプロジェクト」という言葉には矛盾が潜んでいて、よくよく考えると「アート」と「プロジェクト」はベクトルが真逆だと指摘します。つまり、「プロジェクト」とは「組織的な事業のための計画」を意味する言葉ですが、計画が巨大であればあるほど、その実現のために必要な小さなタスクの積み重ねによって、現在をもがんじがらめにしてしまいます。プロジェクトは、もともとはラテン語で「pro+ject(前に投げる)」という意味をもつことからも、与えられた問題の解決に向けて一点に収束させていく力をもっています。「問題解決」の方向性を強くもっているわけです。

他方「アート」は「問題発見」型。芹沢さんは「今のように社会が複雑になり、そもそも問題がどこにあるのかわからない、問題があるのかどうかもわからない、自分たちがこんなにうまくいかない原因はどこにあるんだろうというときに、アーティストが小さな問題を起こすことから何かがはじまる、ここにアートの強みがある」と指摘しました。

他方で、芹沢さんは、アートとプロジェクトは逆方向を向いているからこそ、真正面からぶつけると両方の良さを潰してしまう場合があると忠告します。「例えば、現代アートの現場でよくある話として、17時の展覧会オープニングに合わせて作品の設営をする中で、アーティストは16時に計画変更を提案してくる。プロジェクト側は、なんとか開場に間に合わせるため収束に向けようとするんだけれども、アーティストはもっといい表現を目指して新たなアイデアを出してくる。そこでぶつかってしまうと、お互いに潰れてしまう」。芹沢さんは、マウリッツ・コルネリス・エッシャーの騙し絵《描く手》(drawing hands) を例に出し、それぞれの手がそれぞれの手を描いているように、アートとプロジェクトとが、少しずつ思考をずらしながらどのような回転をつくっていくのか、その試行錯誤がアートプロジェクトの醍醐味なのではないかと提示しました。

芹沢さんは、これまで、アートプロジェクトをはじめる際の概要説明や資金集めの際に、いろんな人から「いやぁ、アートはわかりませんから」とシャッターを降ろされる経験が何度もあったといいます。「でも今考えてみると、それこそが強みなんじゃないかな。そもそもアートというのは誰にとっても平等にわからないもの。いろんな考えの人がいる社会の中で、みんなが平等にわからないものに関しては、そこにいる人たちをつなぎ合わせる力があるのではないか」。

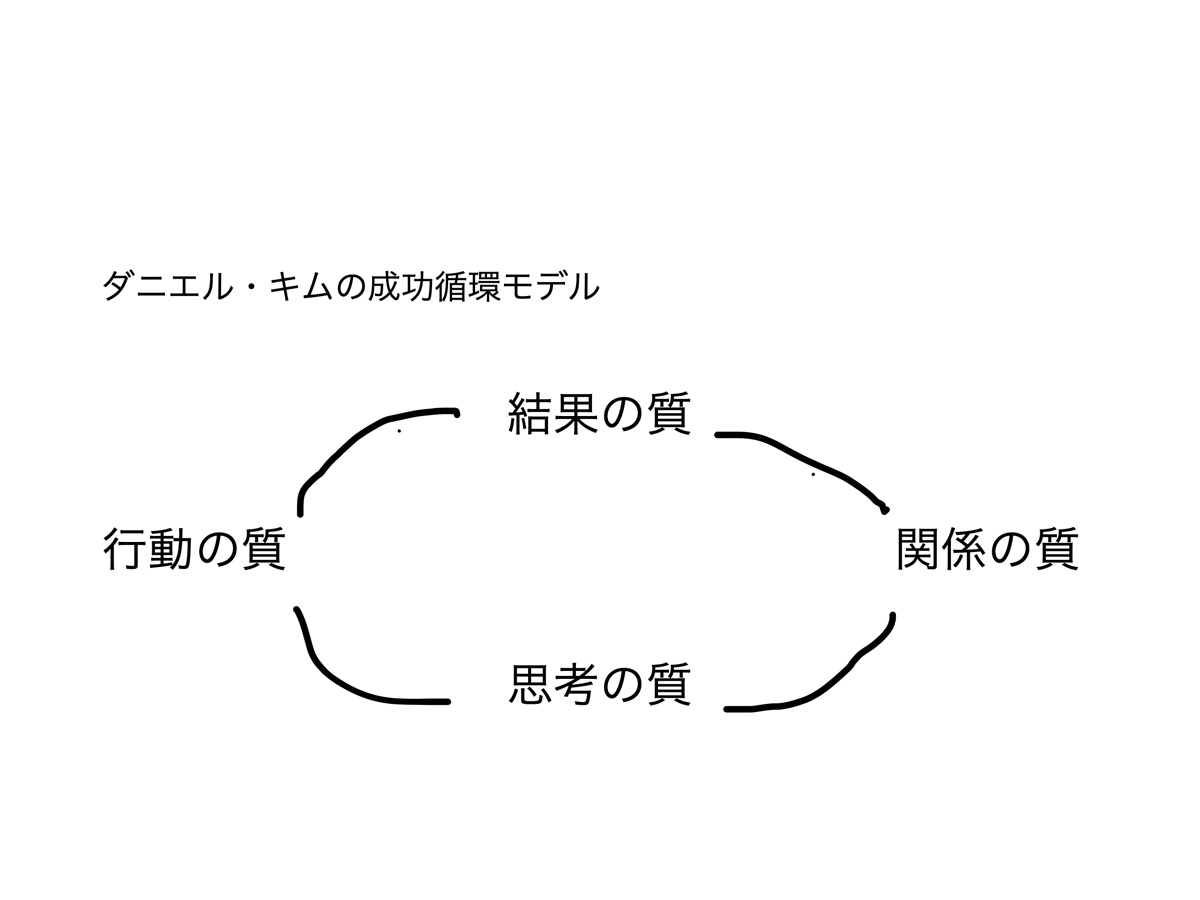

最後に、芹沢さんは、ダニエル・キムが提唱した、組織の状況を4つの質(結果の質、関係の質、思考の質、行動の質)とそのサイクルで定義する「成功循環モデル」を紹介しながら、アートプロジェクトにかかわる人たちの間では、「関係の質」が重要だと語ります。つまり、プロジェクトを進める際に「結果の質」から話をはじめてしまうと、「なぜうまくいかなかったのか」「あの人の進め方が悪いからではないか」など、考え方が内向きになってしまい、行動もそれに従ってしまう。しかし、「関係の質」から議論をはじめると、互いの協力関係から考えるため思考がもっと前向きになり、自分事として引き受けることになる。考え方をひとつズラしただけで、進め方が大きく変わってくると説明します。

そのうえで、「アートプロジェクトが一般化してきた現代において、もはやひとつのセクターだけですべてが完結することは不可能ですが、その時に、ただ業者に発注しようという考え方ではなく、一緒に動くパートナーと信頼関係を築くことが何よりも大切だ」と説きます。他方で、アーティスト、行政、制作チーム、それぞれ全く異なる文化があるため、両方の言語を理解して「通訳」していく、つまりは「コーディネート」していく存在が必要だと強調しました。

後半は、秋田市企画財政部長の齋藤一洋(さいとうかずひろ)さんと、NPO法人アーツセンターあきた事務局長の三富章恵(みとみゆきえ)さんが登壇。ここでは、2018年に秋田公立美術大学が設置した「アーツセンターあきた」、さらには2021年に旧秋田県立美術館を秋田市が改修する形でオープンした「秋田市文化創造館」に代表されるように、芸術分野における産学官連携と県市連携による部局横断的なパートナーシップが実装されてきた秋田の事例が紹介されました。

まずは、秋田生まれ、秋田育ちにして秋田市役所一筋30年超の齋藤さんから、これまでの市政の流れ、特に現在「芸術文化ゾーン」として、JR秋田駅にほど近い千秋公園を中心に、劇場や美術館、図書館等の文化施設が集積する中心市街地の活性化計画について解説がありました。

「芸術文化ゾーン」成立の起点は、2007年に「中心市街地再開発事業」の一環として、秋田県立美術館(現在、秋田市文化創造館が入る建物)の老朽化に伴う移転計画が発表されたことに遡ります。移転先の候補地は、徒歩5分ほど隔てた旧秋田赤十字病院・婦人会館跡地。2008年には、秋田市「中心市街地活性化基本計画」が認可され、翌年に市長に就任する穂積志(ほづみもとむ)氏が市長選の公約に、「芸術文化によるまちづくりの推進」の一環として、秋田公立美術工芸短期大学の4年制大学化を表明しました。齋藤さんは、この市長公約、特に短大の4年制大学化宣言が、その後の秋田公立美術大学開学につながり、秋田市の芸術文化によるまちづくりが進展していく上での重要なポイントとなったのではないかと回想します。

2009年の市長選を経て、新たに穂積志市長(在任期間:2009~25年)が就任し、秋田公立美術工芸短期大学の4年制大学化が進められました。そして穂積市長は新たな総合計画(2011年)において、「まちの顔づくり」や、公約としていた「芸術文化によるまちおこし」を重点戦略に位置づけます。そして、2012年、翌年の首長選に向け、当時の佐竹敬久(さたけのりひさ)知事(在任期間:2009〜25年)と穂積市長が「県市連携文化施設整備」を共同公約として掲げ、ともに老朽化が進んでいた秋田県民会館と秋田市文化会館を一緒に建て替えようという動きが出てきます。

さらに潮目が変わったのが、2013年「秋田公立美術大学」(以下美大)の開学でした。齋藤さんは、これがまさに今回の連続講座のテーマである「パートナーシップ」を考える上でのエポックメイキングだったと強調します。若い学生だけでなく、高い専門性を備えた教員の存在も大きく、審議会等の委員に美大教員が加わったことでかなり雰囲気が変わったと振り返ります。

2013年の知事・市長選では、佐竹知事と穂積市長が再選されたことから、共同公約である県市連携文化施設の検討が始まり、2014年には、県市連携文化施設「基本計画」の中に、秋田市の中心市街地における文化施設整備を想定し、「芸術文化ゾーン」という文言が初めて記載されることになりました。齋藤さんは、「当初、地元新聞社や市民からは、駐車場の確保を優先して郊外に文化施設を求める声が相次ぎました。また、『中心市街地に文化施設を整備するなら、旧県立美術館は解体して駐車場に』という意見もありました。しかし、建物単体ではなく、芸術文化ゾーンという『面』として文化施設を集積させることで街を充実させるという政策方針の共有を進めていきました」と語ります。

2015年には、こうした流れのもと、中心市街地の県民会館所在地(現あきた芸術劇場ミルハス所在地)を県市連携文化施設の建設地として決定します。あわせて、向かいにある旧県立美術館(現秋田市文化創造館)を市が県から譲り受け、文化施設として活用し芸術文化ゾーンを形成する方針も表明しました。同時に、JR東日本とのまちづくり連携協定を締結し、大学に続く第三のパートナーとして民間企業が加わることになりました。県市と官学に加えて官民の連携、これが更なる秋田の強みになっていきます。

2016年には、穂積市長(当時)が秋田での芸術祭開催を構想し、美大教員の藤浩志(ふじひろし)さんや石倉敏明(いしくらとしあき)さんをゲストに迎えたシンポジウム「あきた豊醸化計画」を開催します。その後、翌年の市長選の公約のなかに、あきた芸術祭の開催が明記されることになりました。

ところがここで、市民から「いまさら秋田で芸術祭やるの?」「もう芸術祭って(トレンドとして)終わってるんじゃない?」という声があがり始めます。藤さんからも、「市民の人たちが本当にやりたいという雰囲気になった時にやったらいいのではないか」というアドバイスがあり、結果的に、一時的な「イベント」ではなく、日常的な「文化創造プロジェクト」へと方向転換が図られることになりました。このような流れのなかで、旧県立美術館を活用する新しい文化施設「秋田市文化創造館」を、同プロジェクトの拠点として位置付けていく方向性が徐々に見えてきたのです。

実際に、市が秋田市文化創造館(以下文化創造館)のコンセプトをつくる際に、重要な羅針盤となったのが、美大教員で建築を専門とする小杉栄次郎(こすぎえいじろう)さんの、「あらかじめ目的が決められた施設が並ぶ市街地に、市民が自由に使える『無目的な場所』をつくる」という提案でした。ところが、当初は市が運営する施設であれば、NHK大河ドラマの誘致も見据え、外から人を呼び込めるような、歴史を学ぶ観光施設をつくった方が良いというのが市議会の主流な意見だったとのこと。そこで重要な転換点となったのが、市議会の発案で開催された「市議会勉強会」でした。齋藤さんは、「専門家として小杉さんと三富さんを招聘し、客観的な視点から今の秋田にどんな文化施設が必要かという意見をもらってから予算審議に入るという、前代未聞の形式でした」と、当時の奮闘とその成果を振り返りました。

こうしたまちづくりの動きと並行して、美大では、藤さんの「大学の枠にとらわれず、地域貢献できる組織をつくれないか」という意見をもとに、学内の社会貢献センターをベースにして、2018年、「NPOアーツセンターあきた」(以下アーツセンター)が設立されます。ここで齋藤さんは、「当時市役所から大学に出向し、同僚からも一目置かれていたエース職員の尽力もあり、NPOを立ち上げる際のアイデアや事務手続き等に行政職員のノウハウがうまく活用された」と説明。その後、アーツセンターは文化創造館の運営管理を委託される存在となっていきます。齋藤さんは、「自分達が文化創造館の方針決定に時間を要している間に、もうひとつの課題であった同施設の運営管理者が立ち上げられるという、まさに偶然が必然になった」と強調しました。その後、2021年の文化創造館のオープン、そして2022年あきた芸術劇場ミルハスの開館等によって芸術文化ゾーンが完成を迎えることになり、現在に至っています。

次に、アーツセンター立ち上げ当初から事務局長を務めてこられた三富さんから、文化創造館設立に至る経緯について、施設の企画・運営側の視点をふまえたお話がありました。

当初、アーツセンターが指定管理者として、文化創造館の運営管理計画を受託する際の条件のひとつに、市民参加型のワークショップやパブリックコメントを通して、市民の意見を吸い上げながら計画案をまとめていくということがありました。三富さんは、「その際の事前調査のなかから、旧県立美術館を新しい施設にするということについては、ごく少数の人たちしか関心を持っていないということがわかりました。ですので、市民参加型のワークショップをする際に、それ以外の層をどう巻き込んでいくのかを考えていきました」と回想します。

若い学生や起業家にも積極的に声をかけ、地域の担い手をワークショップのメンターとして迎え入れる新たな仕組みづくりを模索する中で、特に意識改革を促したのが市の担当者だったといいます。「市役所の方々は、ワークショップでは後ろに座って腕組みして見ているということが多かったのですが、スーツ禁止で一市民として参加してもらうようにお願いしました」。

2021年の3月にオープンを迎えた際には、コロナの真っ只中。それに加えて、「秋田市文化創造館」という硬い名前が、この施設と市民との間に距離をつくってしまっているのでは、という課題に直面します。三富さんは、「一般的にイメージされる文化芸術というよりも、日常と地続きなことこそが文化であるというメッセージを発信しようと試みました。例えば、野菜づくり、干し柿をみんなでつくって食べる、廃材を拾って工作してみたり、Zineを編集してみたり。つくることだけではなくて、話してみる、つながってみることで、固定されたジャンルだけでなく幅広い年齢や関心層にアプローチしています」と語ります。

加えて、文化創造館の特徴として外せないのが、貸し館「1時間1平米5円」という驚異的な価格設定。この設えについて三富さんは、「実際は、柱で区切られた一区画40平米弱を1時間150円で貸し出すプランが定型となっていますが、機能や用途も限定せず、壁も防音設備もない。自主事業と貸し館事業とフリースペースとが1日に複数重なるため、音や匂いが干渉し合う。これぞトラブルの種ではあるのですが、ただ対立するのではなく、何かの出会いや相乗効果を生むきっかけになればと、利用者さん同士をつなぐことも我々の役割だと考えています」と強調しました。

他方で、このように目的を限定しない文化創造の場を、公共事業としてどう評価するのか。三富さんもその難しさについて、「スタッフは日々利用者のつながりに心を動かされているのですが、市役所、議会、経済界の方々とはそのハートウォーミングなストーリーを共有できない。さらに指定管理者制度の評価手法は、来場者数、施設利用収入等の定量評価に偏りがち」と指摘します。

そこで、文化創造館では、美大の教員も含めた外部評価委員に、日々の取り組みを言語化してもらい、アニュアルレポートとして公開することを開館当初から重視してきました。この点について三富さんは、「評価は自分たちだけでやるのではなく、地域に対して問いを投げかけ、対話を促すことや、プロセス・結果・成果を質的・量的に可視化することを重視しています」と説明。「余計なことと捉えられがちなことを真剣にやる、なぜかというと目指しているのは認知された課題を解決することではなく新しい価値を生み出していくことだから。大学はコンサルや代理店ではなくて、研究や教育活動を実践しているところだということを重要視しています」と話しました。

現在、アーツセンターの職員は総勢32名。三富さんを含めて秋田出身ではないスタッフが半数近くということですが、そこで重要なのが、市役所のロジックや秋田の都合に引っ張られすぎない「よそ者の視点」を提示すること。それに加えて、「忖度はほどほどに」という心構えだと語ります。

最後に三富さんは、「秋田がサクセスストーリーのように誤解されないか?」と投げかけます。「パートナーとして歩んでいるけれども、お互いに意見がぶつかり合うこともあるし、ちくしょう!と思うようなこともある。それでも、目指している目標への目線は、合致はしていないけれども、少しは重なっている。一緒に動くことで各々の目標達成に近付いていくはずだと思うからこそ、折り合いをつけてやっている。その心構えが重要なのではないかと思います」と締めくくりました。

三富さんのお話を受けて、齋藤さんは、「芹沢さんがおっしゃっていた『成功の循環モデル』でいうと、『思考の質』が重要なのではないかと思います。思考、つまりビジョンをおぼろげながらでも共有していると、関係や行動が変わってくる。アーツセンターとは、同じ山に違うルートで向かっているけれども、頂上に届けばいいんです」と提示。同時に、「秋田は偶然かつ必然でうまくいっているけれども、人事異動で人が変わるとどうなるかが課題」と付け加えました。

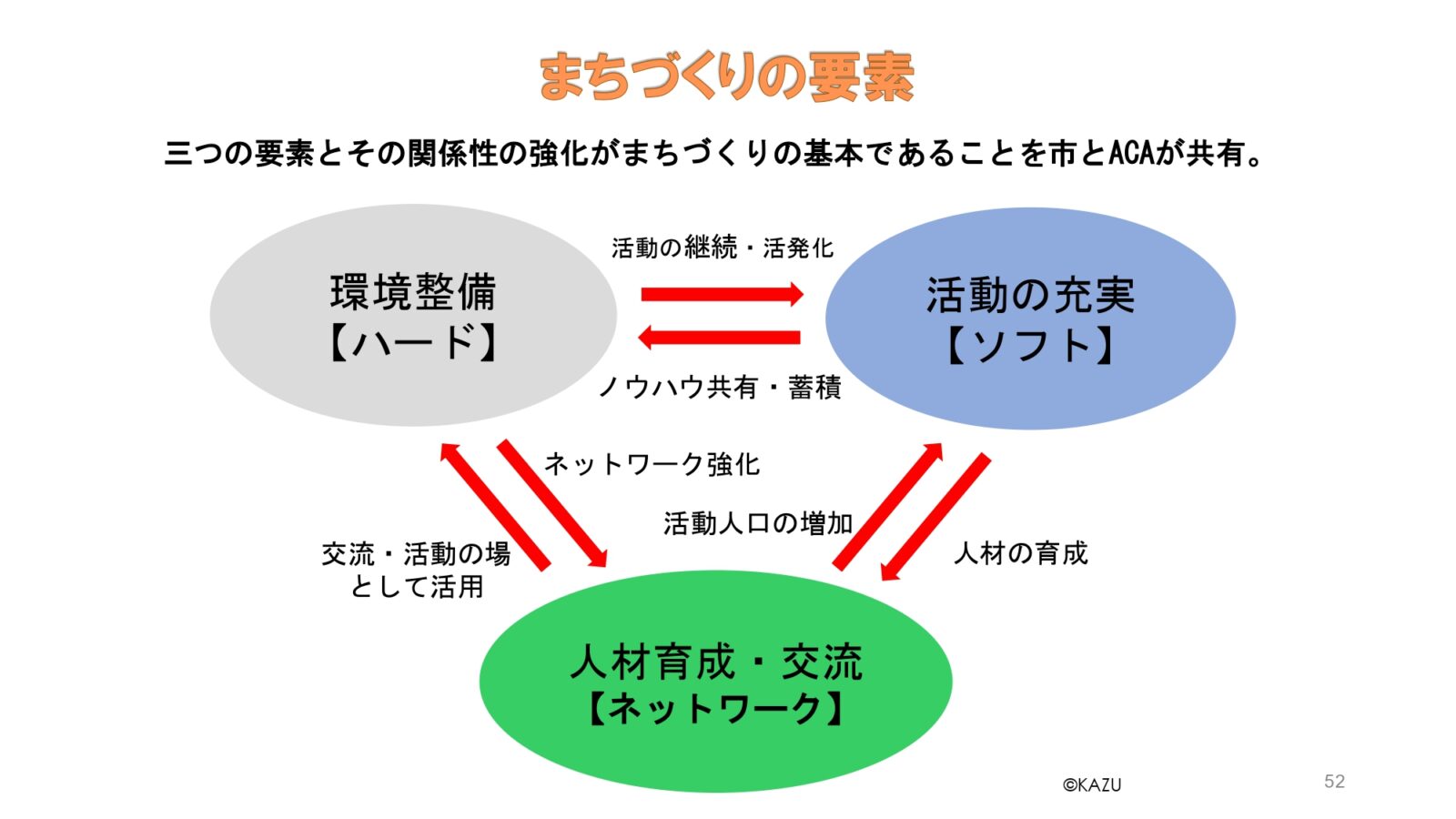

そのうえで齋藤さんは、市役所が掲げるまちづくりの3つの要素として、「ハード」(環境整備)、「ソフト」(活動の充実)に加えて「ネットワーク」(人材育成・交流)の重要性を強調します。その背景には、美大の藤さんに、芸術文化ゾーンでの取組としてハードとソフトの強化を提案した際、「ハードとソフトなんて、行政の人がまだそんな考えでやってるの?それは寂しいですね」と、いつになく厳しい言葉が返ってきた経験があったといいます。「要は、ソフトを担うのは誰なんですかということだったんですね。自分は、場所と活動のことばっかり言っていて、人を見落としていた。人をつなぐとか、人が活躍するという概念を出していなかった」と振り返ります。そこで、ハードとソフトの間に、あえて「ネットワーク」をつくって、アーツセンターと共有していくことになりました。文化創造館ができたことで、秋田市とアーツセンターだけでなく、多様なプレーヤーの存在が浮き彫りになってきたことが重要だと指摘しました。

三富さんも、「秋田の方たちの県民性として、とてもシャイで表立ってアクションをとるということがあまりなかったのですが、文化創造館が開館してから、ありとあらゆる相談が寄せられている。その状況を見て、こんなにみんなアイデアに溢れていていたんだ!と地元の人たち自身が驚いています」と加えました。

現在、秋田市の文化政策における部局横断的な体制として、外部有識者による「文化創造プロジェクト推進会議」と庁内関係部局による「芸術文化ゾーンまちづくり推進プロジェクトチーム」があり、特にプロジェクトチームの方には、関係部局の課長23名がメンバーに入っていて、アーツセンターあきたの関係者も同席しています。ここで、秋田市特有の仕組みとして特筆すべきなのが、このプロジェクトチームは、一般的な連絡会議ではなく、「人事発令に基づく兼務」として関係課所室長が招集される会議体であるということ。これによって、秋田市のなかで、文化とまちづくり、そして公園や道路の使用許可や部局間調整を一元化する仕組みが制度化されています。

さらにそこには、行政の前例踏襲主義を逆手にとった発想の転換があるといいます。齋藤さんは、「市役所って、いい意味でも悪い意味でも前例主義なので、こういったプロジェクトで特殊なケースをつくってしまえば、人事異動で人が変わっても前例が残る。今のうちに公園とか遊歩道とかを変な使い方をしようということで、あえて特殊な前例をつくっています」と語りました。

これを受けて三富さんは、「最初にこのプロジェクトチームのミーティングに出させてもらった時に、非常に形式的な情報交換にとどまっていて、(会議自体に)意味があるんですかというようなことを発言した記憶があります」と回想。その時に、市役所の中でこれだけの部局を横断して話ができることだけでもまず奇跡だと諭されたといいます。「確かに、当初チームのなかで一番硬い考え方だった方が、今やめちゃくちゃ柔軟な人の筆頭になってきたのを見ていて、こういう経験の積み重ねで人は変わるんだなという実感はあります」と話しました。

最後に、これまでの流れを振り返ってみて、齋藤さんは、芸術文化によるまちづくりの推進や芸術文化ゾーンの方向性を、基本計画のなかに明確に位置づけたこと、それによって政策としての継続性が生まれたことをあらためて評価しました。「行政職員も一人の市民であり、自分の暮らしている町が住みやすくてカッコよくあってほしい」。その際に公務員として重要なマインドセットは、異動した時に引き継ぐのは「仕事」より「考え方」であると強調しました。

それを受けて三富さんは、行政の時間軸の中では、どうしても首長の任期で4〜5年のスパンで物事が考えられがちだが、目の前の課題解決だけではなく未来の生業とか日常をかたちづくっていくことの重要性を指摘しました。

参加者の方々からは、前述の市議会勉強会の詳細に加えて、特に「市民との関係性」、そして「事業評価手法」について質問が寄せられました。

三富さんは、「仕事上のつながりを超えて個人的なつながりがあると、強烈な依存関係になってくる場合があるということを開館当初に経験して以来、広く浅く付き合うということを念頭に、意識的に線を引いて付き合うように心がけています」と回答。 対して齋藤さんは、市役所の立場から整理しておくべき点として、地域コミュニティとしての市民との向き合い方と、まちづくりなど、特定の目的に応じたコミュニティとの付き合い方は別物だと提示。「やはり町内会のようなところは、私が市役所職員だとわかると、市役所だったら何言っても要望してもいいんでしょうという雰囲気が出るときがあるので、そこはやっぱり距離を置いて冷静に聞くようにしている」と語りました。また、特定目的型のコミュニティにおいては、良い動きをしてくれる方が多いので市役所としても後押ししたいと思う反面、制度のなかで平等に扱えるよう、あまり近づきすぎないように考えているそうで、「声の大きい市民の要望に応えることが公務員として評価されることではない。もっと街に視点をひろげて、何かを工夫したいと思っている人を後押ししていくことも、市役所の仕事だと思っている。そういう視点で市民と向き合っている」と語りました。

三富さんは、外部評価委員の大澤寅雄(おおさわとらお)さんを中心に、定性的な評価手法を設計してもらっていると説明。具体的には、施設の利用者、来場者、事業者に対するアンケートを用いた定量評価に加えて、毎年3〜4組の利用者にインタビューを行い、文化創造館が市民にとってどういう意義や価値があるのか、「言葉」を拾い集めてアニュアル・レポートとしてまとめている。課題としては、「文化創造館側から、評価のための材料を提供するというところまではできているが、市役所のなかあるいは議会に対してその材料をどう使って説得するかというところまではまだアプローチはできておらず、所管である文化振興課もその材料を受け取ったまま持て余しているという状況にあるのではないか」と加えました。

齋藤さんは、議会答弁や行政経営会議の際には、外部評価委員から提供してもらった「言葉」をもとに、市民の満足度や関心の高まりなど、あえて定性的な指標を使う機会を増やしていると説明。また、近年「エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング」(EBPM―データや合理的な根拠に基づいて政策を企画・立案・実行し、その効果を測定・検証する手法のこと)という言葉が多用されるなかで、齋藤さんは「総合計画をつくる際に職員には、確かに根拠を持ってつくることは大事だけれども、数字にとらわれると現実的なものしかできないときがあるので、ちょっとだけスパイスを効かせて希望を感じさせる政策を考えてみてと言うようにしています。政策を組んでから評価するだけではなく、何を目指して政策を組むのかが大事だなと思っています。これから町が楽しくなるな、良い方向にいくなという希望を感じさせることに対して、それを今後どのように評価するかということも含めて考えながら、政策を組むのも大事かなと思っています」と語りました。