近年アートの世界では、「アート・コレクティブ」と呼ばれる、制作や生活を共有する集団や共同体のあり方に注目が集まっています。この言葉が認知される以前の2000年代初頭から、作家たちの緩やかなネットワークづくりを模索してきた小川さんは、2016年にアーティストを中心とした「Ongoing Collective」を設立。2018年には、TERATOTERAのボランティアスタッフ「テラッコ」のコアメンバーからなる「Teraccollective(テラッコレクティブ)」を立ち上げるなど、アートにおける場や時間の共有の問題を見つめてきました。

これまでの活動を通して小川さんが考えてきた、「コレクティブであること」の可能性とは何なのか? また、Teraccollectiveが主体となって初めて手がけた「TERATOTERA祭り2018」の運営から見えた課題とは? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司とともに探っていきます。

>社会実験としてのコレクティブ。緩やかなつながりから新たな表現を生む——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈前篇〉

裏方だけのコレクティブにできることとは?

——「TERATOTERA」のボランティアスタッフから生まれた「Teraccollective」(以下テラコレ)。あらためて、このコレクティブはどんな経緯から設立されたのでしょうか?

森:僕と小川さんでTERATOTERAの今後について話すうち、「テラッコをコレクティブにしてみたら新しい可能性が芽生えるのでは」というアイデアが生まれたんです。というのも、テラッコはもっと深い関係性がつくれるのではないかと思っていたんですよ。それならば、ひとつの集団として名付けることで、新しいやり方があるかもしれないと。

小川:アーティストのいない、裏方しかいないコレクティブというのは聞いたことがないじゃないですか。もしかしたら、これまでになかった展開がいろいろ起きるかもって。

——メンバーにはどんな職業の方がいるんですか?

小川:本当にいろいろです。元新聞記者からテレビのディレクター、エンジニアやプログラマー、整体師や主婦、行政の人も美術関係者もいます。2年以上テラッコの経験がある人に声をかけて、希望があれば誰でも入れると。期間を設けているのは、長い時間協働することで、価値観もある程度共有できるからです。だから、集まっている人間としては以前から一緒なんですよ。でも、これも言葉の魔術じゃないけど、テラコレと名付けられた瞬間、活動体としてのリアリティが生まれ、やる気が変わったんです。

——僕も一度、ミーティングを見学しましたが、たしかにみなさん熱心でしたね。

小川:「テラコレの私」になったと。だから、じつはやや危険な状態なんです(笑)。みなさん土日を潰して参加してくれて、メール上でもつねに熱い議論を交わしているのですが、良い感じでガス抜きしないといけない。「もっとクールダウンしていいですよ」とは言うんですが。

森:すこし企業戦士っぽいのかな(笑)。アートのコレクティブと言っても、人間ってやはり習慣の生き物だから、普通にしているとそれまで親しんできた社会組織の属性になりがちだと思うんです。そこをどう超えるのか。アーティストは自然とそれをすり抜けて収集のつかない方向に進むんだけど……あれはひとつの才能と言うべきなんだろうね。

小川:あと怖いのが、テラッコがキュレーターになってしまうことで。つまり、「この社会問題に対してこんな展覧会を開きたい」という話になると、それはキュレーターの仕事になってしまう。そうではなく、アーティストやキュレーターのフォローに入るような、あくまでも裏方のコレクティブとしてできることの可能性を追求したいんです。

森:演劇の世界で言う制作チームですよね。展示から記録集制作まで一元管理する。

——実際、TERATOTERAの記録集は、編集から執筆までテラコレが手がけていますね。

小川:プロフェッショナルな制作集団なんです。でも、テラコレができたと話したら、作家たちはみんなすごく喜んでいました。あらためて信頼度が増すし、この人たちに任せておけば大丈夫だろうとなりますからね。

ヒエラルキーのない関係性から、共同体は生まれる

——TERATOTERAでは、アーティストとのコミュニケーションもテラコレが担っています。ただ、それは専門職としてのキュレーターやアートマネージャーからしてみれば、ハラハラすることですよね。最初から安心してその役割を渡せましたか?

小川:それは、僕が作家のことをすごく信頼していて、よく知っている人としか仕事をしないからできることかもしれません。作家には「何か変なことがあれば言ってね」と言ってあるし、そもそも僕にとって作家はそんなに偉い存在ではないんです。テラッコやテラコレのメンバーと、作家は対等だと思っていて。

——ミーティングを見ていても思いましたが、小川さんとテラコレのメンバーとの距離感は独特ですよね。

小川:基本的に、みなさんと話すときは敬語ですからね。Ongoingでインターンというかたちでいろいろと手伝ってくれる子たちにも敬語だったりするし。

——アーティストに対しては?

小川:作家には敬語なんて使いません(笑)。もちろん、作家も作品もリスペクトはしているけれど、パシリになってはいけないと思うんですよね。それはテラコレができたときにもメンバーに言いました。裏方のチームができたからといって、べつにアーティストが偉いわけではないと。失礼なことをしないように気をつけるのは、一方的にテラッコの側が意識することではなくて、アーティストも同じことですよね。やっぱり、コレクティブというものにおいては、ヒエラルキーがないことがすごく重要だと思うんです。意図していなくてもヒエラルキーが生まれてしまう状況には敏感であるべきだけど、作家はもともとヒエラルキーが関係ない人たちだから、敬語なんて使う必要はないんですよね。

——小川さんは、冒頭にも挙がった東南アジアのリサーチのあと、現地で見たコレクティブのあり方を「オーガニック」、日本語では良い塩梅という意味での「適当」という言葉で表現されていましたが、まさにそうしたあり方を意識しているということですね。

小川:向こうのコレクティブは、日本に比べてぜんぜん緩いし、時間も守らないし、よくこれで回っているなと思うことだらけでした。でも、なぜ回るかというと、どこかひとつの場所がそうなのではなく、すべての拠点が適当だからなんです。と同時に、それは昔からネットワークづくりを考えていた人間にとっては発見でもあって、ある種の適当さを許さないと、そもそも共同体なんか生まれないことが実感できたんです。

——普通、チームをつくったときには宣言文やルールを掲げてしまいますね。

小川:そうそう。システムとか決まりを掲げちゃいますよね。でも、それだと共同体をつくることも変化することもできない。僕、若い作家から「小川さん、もっとこうしてくださいよ」ってすごく意見を言われるんです。そういう言葉をひとつひとつ聞くことはすごく大切で、そのことで自分もOngoingという場もすこしずつ変わっていける。でも、ヒエラルキーがあれば意見は言えませんよね。それを気兼ねなく言ってくれる状況をどうつくり出していくのか。変化していくための身構え方は、東南アジアを訪れてすごく勉強になりました。

森:バッファーをどこまで持てるか、ということですよね。皮一枚で繋がっているような緊張感があると、すこし接触しただけで切れてしまうんだけど、タメがあれば笑って済むじゃないですか。いろんなものと付き合っていくうえでは、そのタメの部分がとても大切で。でも、繰り返しだけど、小川さんには芯があるんです。だから、これはビジネスマンや政治家のスタイルとは違うんですよね。芯を持ちつつ、命名されていないものや価値化されていないものをできるだけ引き取ろうとしたとき、出てくるスタンスだと思う。

小川:たしかに僕、めちゃくちゃ好奇心は強いんです。知らないものや、分からないものに対して。というか、自分にはそれしかないかもしれませんね。

アートがアートであるための社会実験

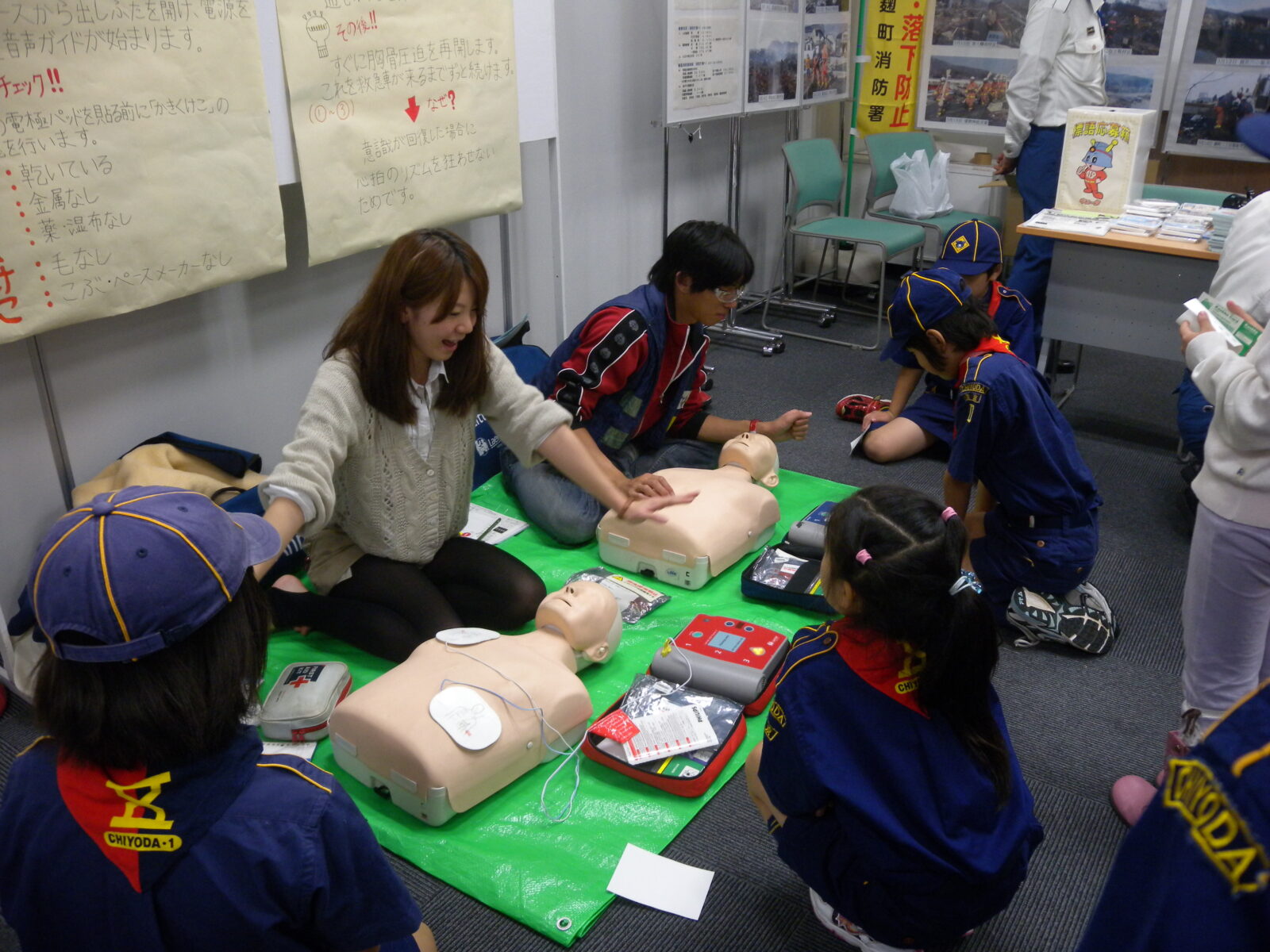

——前篇の最後でも触れた通り、昨年行われた「TERATOTERA祭り2018」は、テラコレが主体となって初めて手がけたプロジェクトでした。三鷹駅周辺を舞台に、気鋭の作家も多数参加していましたが、開催を通して感じた課題を教えてください。

小川:前提として言えば、みんな頑張っていたし、クオリティは高かったと思います。テラコレのメンバーの達成感もあったんじゃないか。ただ、自分の持ち場だけはちゃんとやるという感じで、ほかの展示は見ていなかったりもしたので、「それはもったいないし、意味ないよ」とは伝えました。テラコレと言うなら、なおさらすべての作品を自分たちで見て、理解して、説明できるようにしておかないといけないとは思います。

森:「アートプロジェクトあるある」ですね。ただ、そうした課題の扱いは難しい。従来の組織のようにヒエラルキーを設定して、先回りして指示するのは簡単だけど、それでは学びがないし、楽しくないんです。そうではなくて、コレクティブとして学びながら更新していくためには、意識的に一回転遅れて進行する状態を保てるかどうかだと思っていて。つまり、まずやって、気づきを次の日フィードバックする。「来年のために今年はやる」ぐらいの気持ちの方が、楽しいんじゃないか。そこでの問題は、その状態を誰が意識的に容認するのかということで、周りが許すのか、本人たちが許すのか、が問われる。

——失敗や合理的じゃないものと、いかに自覚的に付き合うのかということですね。

森:ビジネス的で合理性を志向するサービス開発やイベント運営だったら、そういう思考はありえないですよね。でも、アートプロジェクトも、コレクティブも、そもそも合理的なものではないわけです。

小川:すこし角度は違うけれど、TERATOTERAの企画があまりにも「アートを知っている風」の、アートファンが安心できるようなものになってしまったら違うな、とも思いました。どこかで何かが破綻していて、アートファンは見たくないかもしれないけれど、たまたま出会ったまちの人にとっては何か変わるきっかけになる。そんな危うさみたいなものがあっていいのかなと。

森:破綻は、チャレンジの結果でもありますよね。だから今回の「TERATOTERA祭り」は、それまでディレクターを務めていた小川さんの代わりをテラコレが行った初回としては、上手に踏襲している。その意味で完成度が高いのは当たり前なんだけど、本当はもっと破綻とチャレンジの背中合わせの感じがあった方がいい。優等生的になりがちなところに、いかに構築性のある破壊を意図的に入れられるのか。そこのつくりこみができると、コレクティブは面白いですよ。

——小川さん的には、テラコレは今後、どんな存在になると良いと考えていますか?

小川:一番は、メンバーがずっと楽しめる場であればいいと思います。あの人たちは本当にすごいんですよ。展覧会を見ている量も半端じゃなくて、みんなで集まって海外の芸術祭に訪れたりもしているんです。昼間はバラバラで展示を見て、夜は感想を言いながら飯を食う、みたいな。冒頭に話した生活のシェアみたいなものにますます近づいている。ただ、共同で何かをやること以外は、進む方向も正解も分からなくて。一種の社会実験じゃないですけど、コレクティブとはコレだと言えないところが面白いと思うんです。

——それは、アートというものを超えた共同体の面白さでもあるんですか?

小川:いや、僕は生まれつき、アートじゃないものには興味がなくて(笑)。ただ共同生活がしたいわけではなくて、まずアートがあって、そのうえでコレクティブ的な考え方をすることが僕にとっては大切なんです。社会には、アートじゃないとできないことが絶対にあって、でも、そのためにはアートがアートであり続ける必要がある。アートと言ってもすぐにお金の話になるし、それこそ公共の道具にもされるじゃないですか。そうじゃないものを担保するために、Ongoingのいろんな活動はあると思っています。

Profile

小川希(おがわ・のぞむ)

TERATOTERA ディレクター/Art Center Ongoing 代表

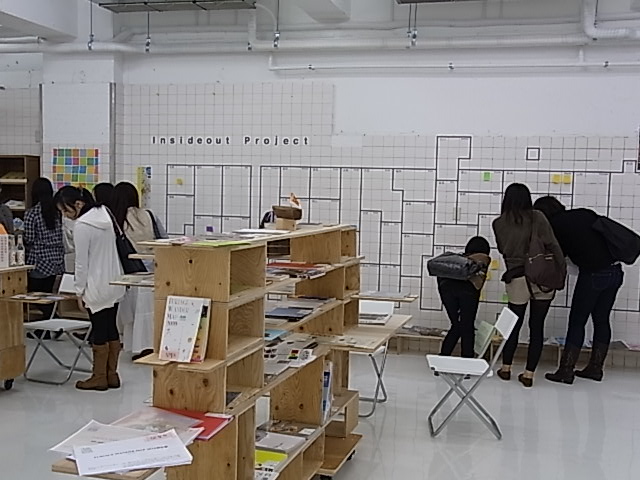

2002年から2006年にわたり、東京や横浜の各所を舞台に若手アーティストを対象とした大規模な公募展覧会「Ongoing」を、年1回のペースで企画、開催。その独自の公募・互選システムにより形成した数百名にのぼる若手アーティストネットワークを基盤に、既存の価値にとらわれない文化の新しい試みを恒常的に実践し発信する場を目指して、2008年1月に東京・吉祥寺に芸術複合施設 Art Center Ongoing を設立。現在、同施設の代表を務める。

また、JR中央線高円寺から国分寺を舞台としたアートプロジェクト TERATOTERA(テラトテラ)のディレクターとしても活躍する。

最近では2016年1月から4月までの3カ月、国際交流基金アジアフェローシップとして、東南アジア9カ国に点在する83カ所のアートスペースをリサーチした。