共通: 年度: 2017

東京アートポイント計画 プログラムオフィサー

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート後編)

東京・竹芝から、大型客船で約12時間。伊豆諸島に浮かぶ人口約1800人の島、神津島。星空や夏のレジャー、金目鯛などの海産物でも知られるこの島で2018年から展開されているのが、アートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」(以下、HAPPY TURN)です。

「幸せなターン」と名付けられたこのプロジェクトでは、現在島で暮らす人や、島で育ち島を離れた人、島外からやってきた移住者や表現者らがつながることを通して、それぞれの生き方や世界の見方を少し広げ、「幸せ」のかたちを再考するような取り組みが行われてきました。活動の拠点である「くると」には、毎日のように島のこどもたちやその親、移住者を中心としたスタッフや大人が集い、交流。集落がひとつのみという決しては大きくはない島のなかで、多様な価値観や文化を担保するコミュニティとなっているようです。

これまで「東京アートポイント計画」という事業のひとつとして、東京都、アーツカウンシル東京、そして一般社団法人シマクラス神津島(以下、シマクラス神津島)の三者での共催事業として実施されてきたHAPPY TURNですが、2023年度を持って約6年におよぶ共催関係を卒業。新たな船出を迎えます。この節目にあたって、2024年2月29日、くるとで初となるトークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」が開催され、拠点の運営スタッフやプロジェクトに当初から関わるクリエイティブユニット「岩沢兄弟」らが、この場所での経験やその意義を振り返りました。

神津島村の前田弘村長や、村議会議員、村役場の職員など多くの人が見守るなかで、登壇者からはどのような思いが語られたのか? 当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:小山冴子/撮影:小野悠介)

悩み相談、居場所、人とのつながり……移住者にとっての「くると」の大きさ

なぜ、神津島にある『何でもない場所』であった『くると』に、日頃から人が集まっているのでしょうか? 前編の最後で投げかけられたそんな飯島さんの問いに応答するように、次に、くるとで活動する4人の拠点スタッフとシマクラス神津島の中村さんが壇上に上がり、それぞれにこの場所への思いを語りました。それは、この島で暮らす「個人」にとって、くるとという場所が持つ意味や価値を明らかにする時間になりました。

最初にマイクを握った野口愛美さんは、高校教員の夫の転勤に伴い島に移住。2021年からくるとの拠点スタッフを始めました。そんな野口さんは、くるとを「新しい出会いや発見があるコミュニティの場」と表現します。

移住直後、島には知人も友達も一人もおらず、仕事も辞めていたことから「社会と切り離されたような気持ちだった」という野口さん。そうしたなか、何気なく参加した庭びらきプロジェクトで「みんなが分け隔てなく接してくれた」ことが、野口さんの孤独感を癒してくれました。くるとに来るようになってからは島のお母さんたちやこどもたち、観光客と接する機会が増え、「島での暮らしが憂鬱ではなく楽しくなっていった」と振り返ります。

野口さんは「くるとは移住者にとってなくてはならない場所」と断言します。「役場に相談しにいくほどではない小さな悩みは、くるとに来ればだいたい解決する。気軽に相談しやすい場所があることは、島での生活を豊かにしてくれた」。さらに、アーティスト・プログラムも大切でした。例えば昨年招聘されたオル太は、漂流物を通して島の歴史を表現する作品を制作しましたが、「そのことで普段は意識しない島の歴史や文化を知った。移住してきた頃は、疎外感で『移住者がすみません』という気持ちだったけど、自分の住んでいる土地の歴史を知ることで、島の一員になれた気がした」とその意義を語りました。

2人目の八島麻衣さんも、小学校教員の夫の転勤で2020年に移住。コロナ禍のなか、島に頼る人はいませんでしたが、教員住宅の友人から、くるとの活動や魅力を紹介され、2021年から拠点スタッフとして関わり始めました。

長年仕事をしており、島に来るまでこどもとじっくり過ごす時間がなかったという八島さん。「こどもとくるとに来て遊ぶという時間のなかで、この場所からいろんなことを教えてもらった」と話します。さらにくるとは、島と内地の学校の状況の違いに戸惑い、相談相手もおらず、体調を崩してしまっていた八島さんの夫にとっても大切でした。「夫もくるとで島の人とつながるようになり、それからは小学生のカルタ大会を開催したり、ここで仕事のアイデアを得ることも。いまでは島での暮らしを楽しんでいるようです」と言います。

学校活動や授業の一環でくるとを使っているのは、八島さんの夫だけではありません。例えば神津小学校の1年生が「図工」の授業で庭の砂場を使用して造形遊びをしたり、神津高等学校では、2年生が「総合」の授業で浜辺のゴミ拾いをした際、たくさん拾った流木やシーグラスなどのゴミをどうすべきか相談しに来たことも。くるとではこれを受け、それらのゴミを素材として使ったものづくりやワークッショップを行いました。八島さんはこうした事例を踏まえ「学校の先生は精神的に辛い仕事だが、くるとは教育現場のサポートにも一役買っている」と指摘します。

文化やアートだからこそできる、心のケアやコミュニティがある

3人目の角村悠野さんは、2016年に島に移住、2021年からくるとに携わっています。もともと自身もパフォーマンスを学んだ経験があるという角村さんは、最近ある美術家から聞いた「クッションとしてのアート」という表現がくるとにはぴったりだとコメント。「アートというとどうしても“遠いもの”という印象があるけど、日常のなかの、人と人のあいだにアートがあるんだということを、ここでの経験で学んだ」と語ります。

じつは角村さんの夫も、仕事の大変さで心のバランスを崩しかけることがあるといいます。そこで角村さんは、趣味である音楽の編集をしてみることを夫に提案。「忙しくて心を失いかけたときに、表現活動に触れることが回復の鍵になった」と話します。

さらに、普段は人付き合いが得意な方ではないという夫ですが、動画を撮ることが好きなことから、最近ではくるとの冬まつりの撮影を頼み、その関わりが心の栄養になっているとも紹介。こうした経験を踏まえ、角村さんは「くるとは自分だけでなく家族が助けてもらった場所。アートや文化でないと作れない関係性があるし、それで心が軽くなる人がいる。そういう人のためにも、この場所が長く運営できるといいなと思う」と訴えました。

4人目の垣内美紀さんは、移住13年目と島の在住歴はスタッフで最長ですが、くるとに関わり出したのは2022年からと、一番新しいメンバーです。当初はほかの多くの島民と同様に、くるとに対して「よくわからない」と遠目に見ていたという垣内さん。しかし、スタッフとして携わってからは、「言語化はできないけど、この場所で何かがかたち作られているのを感じるようになった」と、心境の変化を口にします。

垣内さんがくるとに関わり始めたのは、離婚を経験し、シングルマザーとなった頃、角村さんに誘われたことがきっかけでした。「親も親戚もいない土地で子育てをするのは難しいと人に言われ、島が好きなのに島を出ないといけないのかと考えていた頃に紹介してもらいました。人はコミュニティのなかで生きるものだと思う。くるとに来るようになり、『できることをやればいい』とか、『人と違ってもいい』と言ってもらえ、自分を取り戻すことが私の救いになった」と、自身にとってのその存在の大きさを振り返りました。

島でずっと暮らしたいと考えている垣内さんですが、以前から文化的な豊かさももっと体験したいと感じてきました。そうしたなか、くるとを通してアーティストの活動に触れることは貴重な機会になっているとし、「とくにこどもがそれを目の当たりにすることは、成長するうえで大切な糧になると思う」とコメント。そして、「私にとってくるとは、それぞれの人が体験のなかからその人なりの宝物を見つける場所だと思う」と締め括りました。

「小さな幸せのターン」を積み重ね、誰もが健やかに暮らせる島へ

拠点スタッフに続き、プロジェクトを立ち上げた本人である中村さんもマイクを取り、活動の原点を振り返りました。そもそも「HAPPY TURN/神津島」とは、島出身者の多くが進学を期に島を離れ、大人になって島にUターンすることを方言で「しまってくる」とネガティブな表現をしてきたことに対し、「幸せに重きを置いて島に戻ったり、神津島と関わりを持った方々が神津を通じて少しでも幸せになって欲しい、ささやかでもハッピーな方向へターンにしてほしいという思いから付けた名前」と中村さん。「一見、くるとでは、こども達が穴を掘ったりしているだけに見えますが、それもささやかなハッピーターンなんです(笑)。そうした小さな積み重ねがきっと大きなターンにつながると思う」と話します。

そんなハッピーなターンの一例として中村さんは、それまで自習室として活用していた「MANABU」を「RoomSAKU」として改修するにあたり関わったある青年の話をしました。当初、中村さんが友人とMANABUの作業をしていたところ、ひょんなきっかけから島の高校に通う3年生が加わり、3人で行動を共にすることになりました。

その高校生は学校に行きたくない、学校を辞めたいと話していて、その頃はほとんど学校に行っておらず、そのことで周囲も先生達も悩んでいたそうです。しかし、くるとを手伝い、木材を切る仕事を任せられたり、中村さんたちとものづくりをしたりするうちに、自分も人のために動くことができるんだという実感を得て、やはり卒業までは高校に通うことを決めたといいます。それまでは特にやりたいこともなく、だからこそ漠然と高校を辞めるか、卒業後はなんとなく島を出ようと考えていた彼は、くるとでのものづくりやDIYが楽しかったことから、そういったことに近い仕事につきたいと考え、就職活動をし、改装などを行う内地の会社に内定が決まったのだそうです。

昨年の夏に実際にくるとで起きた「小さなハッピーターン」。中村さんはその経験を辿りながら、「これは、授業のように形式ばって何かを教えるのではなく、人と人が向き合うことで起きたこと。その高校生が手に職をつけて将来島に戻ってくれば、島の職人不足の解消にもつながる。この小さなターンはそんな未来の可能性にもつながっている」と意義を話し、「今後もそんなささやかなターンを積み重ねていきたい」と語りました。

「よそ者」の視点を通して、島の「当たり前」を新たな価値にする

イベントの終盤では、飯島さんと中村さん、岩沢兄弟の兄ひとしさんと弟たかしさん、東京アートポイント計画ディレクターの森司や、大内が前に出て、拠点を作り始めた頃の思いや今後の展望について意見を交わしました。

登場したスピーカーたちには、前の拠点スタッフたちによる話の余韻がある様子。ひとしさんが「たまに島に来る僕らと違い、拠点スタッフの人たちのお話はここに住んでいる人の話。これは伝わるなあと思って聞いていた」と口火を切ると、たかしさんも「こんなに日常的に使われてイベントまで開かれる場所になるとは、当初は思っていなかった。時間はかかったけど、かたちになってきているのを感じた」と感想を口にしました。

森は、「この場所を目的が曖昧な場所にしてほしいと頼んだのは私です」と言い、「漫画を持ち込んだりカフェにしたりしたら簡単に人は集まるけど、くるとはそうしなかった。拠点スタッフのみなさんの言葉は、そうしたなかで自分たちで獲得した言葉だから強い。そういう言葉が持てるかどうかが、アートプロジェクトにとっては大事」と指摘します。

島の人たちと同様に、関わり始めた当初、飯島さんもアーツカウンシル東京に対して「よくあるまちづくりコンサルタントではないのか?」と疑いの目を持っていたそうです。しかし、岩沢兄弟が島を知るために観光名所などを巡るのではなく、お店を一軒ずつ回りレシートを集めてきたり、島で定期的に発行されていた「おとしより作文集」を作成した方の話を聞きに行ったというエピソードを聞いたり、そこから出てくるアイディアを見たりするうちに、「これは違うぞ…」と徐々に認識が変わっていった経緯を明かしました。

岩沢兄弟が初めて島を訪れた際、元中華料理屋の建物はすでに見つかり、拠点に使うことも決まっていたにも関わらず、まだ扉は開けられていなかったと言います。「だからインパクトドライバーを貸り、ここを開けることから始めた」とひとしさん。普段から「居場所」に関心を持つ岩沢兄弟は、ここから、こどもの多さを考えて出入り口を道路側から建物の側面に移動、外壁を半透明の波板にするなどして、外を通る人と中にいる人がお互いを気に留める空間を、時間をかけて作っていきました。「すぐに人を呼ぼうとするのではなく、屈伸運動のようなことをしているうちに人が集まった」とたかしさん。森も言うように、こうした時間のかけ方や人の巻き込み方は、業者に依頼するのではなく、アートプロジェクトだからこそできたことでしょう。

島を知る過程にも時間がかけられました。神津島には、苗字のほかにその家を指す独特の屋号文化が存在します。たかしさんは、はじめにツアーガイドをしてもらうのではなく、「屋号のような自分が気になったことや、生活のあり方を見ることから島を知ろうと考えた」と当時を振り返ります。大内はこの過程について、「ツアーガイドをしないのは、新たな地域資源を見つけたいから。外から来た人は、地元では当たり前になっていることを『これすごいね!』と面白がってくれる。それが価値としてかたちになったときに、新しいことが生まれるんです」と説明しました。

ほかにも、島外の人ならではの大胆さが生きた場面があります。例えばたかしさんは、島民を巻き込むために、中村さんの乗る軽トラックに「今日のタスク」や「中村さんにしてほしいこと」を貼って走ってもらったエピソードを披露。また、中村さんがこれまで島の大工さんに仕事を頼んだことがなく、どのように頼んだらいいのかと躊躇していたところ、岩沢兄弟に「一緒に行くぞ」と連れて行かれたことも。「島の人なら戸惑うことや、島の人同士だと遠慮してしまうようなことも、僕らは外から来たからこそ気にせず行ける部分がある」とたかしさん。森は、地域活性化の議論でよく使われる「よそ者・わか者・ばか者」の力がここでも生きた、と話しました。

地域の課題に応え、多様な生き方を担保する。広がるHAPPY TURNの可能性

最後に、森から「今後、島のなかでくるとをどんな場所にしていきたいか?」という問いが投げかけられました。ひとしさんはこれに、「僕らが神津島に来たときに遊びに来れる場所としても続いてほしい」と本音を口にします。また、「飯島さんがアートの世界を好きになり始めているから、これからもいろんな活動が行われていくはず」と予想。「そうした活動を行ううえでは、島の人たちの協力が必要」と語りました。

いっぽうのたかしさんは、「くるとという場所だけでなく、ここをスタートに島の中でいろんなことをしてほしい」と、横への広がりを期待します。そしてそのためには、やはりより多くの島民から「これができたのだからこれもできるだろう」という要望があることが大切だとし、「この活動をいろいろ使い、関わり方を増やしてほしい。くるとはそうした活動の始まりの場所になってほしい」と言います。大内もこれに頷き、「関わる人が増えることが大事。そこから今日の拠点スタッフのような担い手が増えていく」と話しました。

森はこの日の議論を振り返りながら、「くるとは名状し難い場所だが、そうした場所は、こどもから高齢者の問題まで、行政が取り組むべき新しい社会の課題を担うことできる場所でもある」と指摘。実際に今回のイベントでも、くるとが島の抱える現実的な課題のなかで、一種のクッションのような役割を果たしていることが感じられました。こうしたことから森は、「例えば先ほど話題になった、島の慣習についてお年寄りにお話を聞くような活動も、私たちの言う『文化』のひとつ」とし、くるとが現在の活動の延長線上で「中間セクターのような役割を果たすと面白いのではないか」と会場に投げかけました。

みんなの話を聞いた飯島さんは、最後に、「難しい話も出たが、結局は神津島を生きやすくて暮らしやすい場所にしたい。そのための役割がこのくるとにはあると信じて頑張っている」とコメント。ただ、その活動は決して盤石ではありません。飯島さんも、「いまやっとスタッフが現れてくれたけど、いつ終わるかわからない。私自身も島に居続けていいのか悩むこともある」と言います。しかし、それでも島にいるのは「このくるとという場所を必要としている人がいるし、そういう人たちがいる限りこの場所が続いていったらいいなと切実に思っている」から。「共催は卒業しますが、なんとか道を探して続けていきたい」と会場に伝え、トークを締め括りました。

会場に訪れた島の人たちには、話を聞くことで、HAPPY TURNやくるとへの見方に少し変化があったようです。最前列で話を聞いていた前田弘村長も、「最初の3年間くらいは何をしているんだろうという感じだった。でも、少しずつ子供が参加して、お母さんたちが参加して、こんなことをしていたんだと話を聞いてわかった」とコメント。「いまここに関わっているお母さんたちは内地出身者が多いけれど、島で生まれ育った人がもっと関わることも大事」としつつ、「ここまできたからには頑張ってもらいたい」とエールを送りました。

離島という特殊な環境のなかで、手探りで育まれてきたHAPPY TURNの活動。およそ7年におよぶその歩みを振り返った今回のイベントでは、くるとという不思議な場所がいかにして生まれてきたのか、その豊かな時間の積み重ねを、プロジェクトメンバーや岩沢兄弟らの声から知ることができました。そしてまた、普段の日常のなかでは、プロジェクトの内側からも、それを周囲で見ている島の人々からもなかなか見えにくい、HAPPY TURNやくるとの活動の持つ、島で暮らす人たちにとっての大切さが伝わってきました。

とりわけ、慣れない土地でさまざまな悩みや戸惑い、事情を抱えながら暮らしている拠点スタッフのリアルな声は、会場にいた多くの人の胸に届いたように思います。

イベント終了後に会場の外で話を聞いた前田村長も、「アート」という言葉から、島の人はどうしても「よくわからないもの」をイメージしてしまうけれど、この日のトーク、なかでも拠点スタッフの声を聞き、「それぞれの生き方や、考え方を見つけたりすること。それが『アート』という言葉になって、みんなの前に現われていることがわかった」とコメント。島出身者とのさらなる関わりに期待を寄せつつも、島で暮らす人たちの「それぞれの生き方を見つける場所」としての意義を感じた様子でした。

実際、トークのなかでも触れられていたように、HAPPY TURNやくるとの持つ、誰かの居場所や「よるべ」となったり、新しい文化や慣習に触れる機会となったり、異なる背景を持つ人同士が出会う場となったりする機能は、島のなかでも、いや、島のなかだからこそ大きな意味を持つと言えるのではないでしょうか?

新たな船出を迎える「HAPPY TURN/神津島」。その活動は、今後どのように育まれ、広がっていくのでしょうか。プロジェクトの未来が楽しみになるトークでした。

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート前編)

東京・竹芝から、大型客船で約12時間。伊豆諸島に浮かぶ人口約1800人の島、神津島。星空や夏のレジャー、金目鯛などの海産物でも知られるこの島で2018年から展開されているのが、アートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」(以下、HAPPY TURN)です。

「幸せなターン」と名付けられたこのプロジェクトでは、現在島で暮らす人や、島で育ち島を離れた人、島外からやってきた移住者や表現者らがつながることを通して、それぞれの生き方や世界の見方を少し広げ、「幸せ」のかたちを再考するような取り組みが行われてきました。活動の拠点である「くると」には、毎日のように島のこどもたちやその親、移住者を中心としたスタッフや大人が集い、交流。集落がひとつのみという決しては大きくはない島のなかで、多様な価値観や文化を担保するコミュニティとなっているようです。

これまで「東京アートポイント計画」という事業のひとつとして、東京都、アーツカウンシル東京、そして一般社団法人シマクラス神津島(以下、シマクラス神津島)の三者での共催事業として実施されてきたHAPPY TURNですが、2023年度を持って約6年におよぶ共催関係を卒業。新たな船出を迎えます。この節目にあたって、2024年2月29日、くるとで初となるトークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」が開催され、拠点の運営スタッフやプロジェクトに当初から関わるクリエイティブユニット「岩沢兄弟」らが、この場所での経験やその意義を振り返りました。

神津島村の前田弘村長や、村議会議員、村役場の職員など多くの人が見守るなかで、登壇者からはどのような思いが語られたのか? 当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:小山冴子/撮影:小野悠介*1-4、16枚目)

地域の政策課題に応答するアートプロジェクトの役割

あいにくの雨模様となったこの日。イベント開始時刻の18時半が近づくと、集落のほぼ中心部にあるくるとには、島の人たち20数名や関係者が続々と集まってきました。

このくるとは、空き家として長年放置されていた元中華料理屋の建物を、プロジェクトのメンバーや岩沢兄弟が長い時間をかけて改装したスペースです。普段は学校帰りのこどもたちの格好の遊び場になっているほか、スタッフの趣味であるウクレレやおどりをみんなで楽しむ「部活動」や、島外からのアーティストを招いてプログラムを行う場となってきました。空間には7年にわたるコミュニティ活動の痕跡が残り、親密な雰囲気を作り出していました。

イベントが始まると、まず、HAPPY TURNを運営するシマクラス神津島の飯島知代さんが挨拶。飯島さんはプロジェクトの開始と同時期に島にやってきた移住者で、島出身でUターン経験者の中村圭さんと二人三脚で事業を率いてきました。今回のイベントの背景には、関係者とプロジェクトのこれまでを振り返るとともに、その活動を島の人たちにより深く知ってほしいという飯島さんたちの思いがあるようです。

もともとこのHAPPY TURNという取り組みは、アーツカウンシル東京が2009年から展開している事業、東京アートポイント計画のひとつとして始まったものです。東京アートポイント計画では、文化やアートが持つ「“当たり前”を問い直す力」や「異なるもの同士をつなげる力」に着目し、それらを通して地域のなかに、個人がより豊かに生きていくための関係性やコミュニティ、創造的な居場所を形成することを目指してきました。15年間の活動のなかで、これまでに都内各地で45のプロジェクトを実施してきました。

この日、東京アートポイント計画の説明を行ったアーツカウンシル東京の大内伸輔は、この事業のポイントを4つ紹介しました。

1つ目は、助成ではなく「共催事業」であること。2つ目は、単発のイベントではなく長期の「プロジェクト」であること。3つ目は、拠点だけではなく「チーム」を育成すること。そして4つ目は、地域や分野を超えて知見を共有する「ネットワーク」を作ること、です。

つまり、東京アートポイント計画では「お金を出して終わり」ではなく、東京都やアーツカウンシル東京が地域のNPO(神津島ではシマクラス神津島)と一緒に事業をじっくり運営することを通して、地域における活動に必要なチームやノウハウを育んでいくことをその大きな目的としています。HAPPY TURNもこうした理念のもとで運営されており、なかでも大内は、くるとに少しずつ協力者が集まり、運営スタッフとなっていったことを挙げ、「HAPPY TURNにおける事例は、東京のほかの地域で活動する団体の参考にもなっている」と話しました。

東京アートポイント計画のポイントとしては、さらに、その取り組みが地域の政策課題への応答となる点や、多様な関係先との連携を通じてより幅広い活動へと展開し得る点も挙げられます。例えば前者に関しては、実際にくるとは空き家を活用したスペースであり、後述するように、移住者や離島者と島をつなぐ重要な接点となり、島のこどもが多様な文化に触れられる拠点となっています。この点において、その活動自体が地域の課題への応答と言えます。そしてこうした現実的な可能性から、近年では足立区や府中市などで、東京アートポイント計画で育ったNPOが基礎自治体や地元企業と連携する例も生まれているのです。

NPOの活動の成果には、そうした自治体などとの連携や資金の獲得のほかにも、その事業の価値を多くの人に伝えられるようにする「言葉の獲得」も含まれます。大内は最後に、「これまでの活動を通してHAPPAY TURNでは多くの言葉が育まれてきた」とし、まさにその成果と言える今回のイベントで、その活動内容をぜひ知ってほしいと語りました。

みんなが集まる「くると」という拠点は、いかに生まれたのか?

では、HAPPY TURNの歩みとはどのようなものだったのでしょうか? 次に、飯島さんがマイクを握り、6年間のその活動を紹介しました。

HAPPY TURNは、2011〜2013年に三宅島で展開された「三宅島大学」、2014〜2016年に大島で展開された「三原色〔ミハライロ〕」に続く、伊豆諸島を舞台とした3つ目のプロジェクトとして、2018年にスタートしました。その活動は、島中を歩いて現在使用している元中華料理店の建物を見つけ、各地のオフィスや公共施設、地域芸術祭などで空間デザインを手掛けてきた岩沢兄弟と一緒に改装するという、拠点づくりから始まりました。

そのとき、ユニークだったことが2つあります。1つ目は、建物の改装にあたり、島の人たちに協力を仰いで「大掃除大会」を開催したこと。本当に人手が必要だったという事情もありますが、このプロセスは、飯島さんら島外の人と島民が時間をかけて関係を育む機会となりました。掃除大会は計19回も開催され、協力してくれる大工さんも現れました。

もう1つは、飯島さんたちが拠点づくりをするあいだ、くるとという場所の用途をあえて明確にしなかったこと。「この場所が何になるのか、カフェなのか宿なのか、私も中村も何になるのかがわからなかった。島民の方に『何になるの?』と聞かれても、あえて目的を決めないということをやり続けた」と飯島さん。こうした曖昧な答えをするうち、「何ができるかわからないのに手伝うわけがないと、島民の気持ちが離れてしまう時期もあった」と話します。

たしかに「カフェ」や「宿」と言えば、その場所に来る人の目的は明確になります。しかし同時に、そうして用途を限定することで、用がない人はその場所と無縁になってしまいます。そうしたなか、くるとの用途を曖昧にするという選択は、翻って、ただ時間を過ごしたり、人と話したりする場所を探していた人にとって、関わりの余白となったようです。「この頃からこどもたちが秘密基地みたいだと遊びに来てくれるようになったり、夫の転勤で島にやってきた女性たちが手伝ってくれたりするようになった」と飯島さんは振り返ります。

2019年には、庭に集まるこどもたちが段差から飛び出してしまわないようにと、岩沢兄弟と相談しながら、再びお手伝いを呼びかけ、島の人や、島に来た学生ボランティアと庭の周囲に何ヶ月もかけて竹垣を制作。島民と芝生の種を蒔き、庭を手入れしていきました。さらに2020年の年初には、大人もこどもも赤ちゃんも楽しめる音楽をコンセプトにしたバンド「COINN (コイン)」を招き、「新春!くると音楽会」を開催。会場には多くの親子が集まりました。飯島さんは「これまで片付けしかしてこなかったスペースが使われて嬉しかった」と当時の思いを語りました。

しかし2020年春からは、コロナ禍が本格化し、人の集まりや移動が制限されるように。HAPPY TURNではこの事態を受け、かつて島に暮らし、いまは島を離れて暮らす人と、島の人を映像でつなぐ「やーい!~島をつなぐビデオレター~」シリーズを制作。距離を超えた人の関係や、離れた土地にいる人の島への思いをかたちにしました。ちなみにこの映像の上映会が行われたのは、前年から片付けを進めていたくるとの目の前にある旧万作商店の空き家ですが、同年10月にはこの場所に「MANABU」という自習室をオープン。学校の勉強だけでなく、何かを学びたい人なら誰でも使える場所として開放しました。

そして同じ10月には、「島の庭びらきプロジェクト」も開始します。これは、もともとブロック塀に囲まれた殺風景な砂地だったくるとの庭をみんなで整えた経験を踏まえ、島内にあるほかの空き家の庭も参加者と一緒に整えて庭びらきをしようというもの。「コロナ禍で屋内でのイベントができないことを逆手にとって、ただみんなで草刈りをしようという企画でしたが、それは空き家の大家さんを見つけたり、つながるためのチャレンジでもありました」と飯島さん。企画は第3弾まで開催され、親子から中学生まで多くの人が参加しました。

島の伝統から現代アートまで。多様な文化に触れられる場所

2021年は、HAPPY TURNの活動に変化が起きた年でもあります。まず、それまでもくるとに訪れていた人たちが「拠点スタッフ」として週替わりで来てくれるように。その多くは家族で移住してきた女性たちで、こどものいる人もいたことから、島のお母さんや学校の先生など、これまでとは違うコミュニティの人たちがくるとに来てくれるようになりました。

またこの頃には、花正月や二十五日様といった神津島独特の風習にちなみ、後者で使う「いぼじり」という飾りの作り方を地元のお年寄りに学ぶなど、島の文化への理解を深めるプログラムも実施しました。

さらに、これまで拠点づくりや島での関係づくりをメインに活動していたHAPPY TURNですが、2021年からは本格的に島外のアーティストを招いて行うアーティスト・プログラムも開始します。一人目では、アーティストの大西健太郎さんが、島に流れ着いた漂流物や地元の植物を用いて、島民と一緒に独自の盆栽を制作。それを手に集落を歩く「くると盆栽流し」も行いました。また、二人目では、染色技術を用いた表現を行うアーティストの山本愛子さんが、島中を巡って集めた素材を使った染色ワークショップを開催。こうした表現者たちとの関わりは、見慣れた島の風景を普段とは異なる視点で見せてくれました。

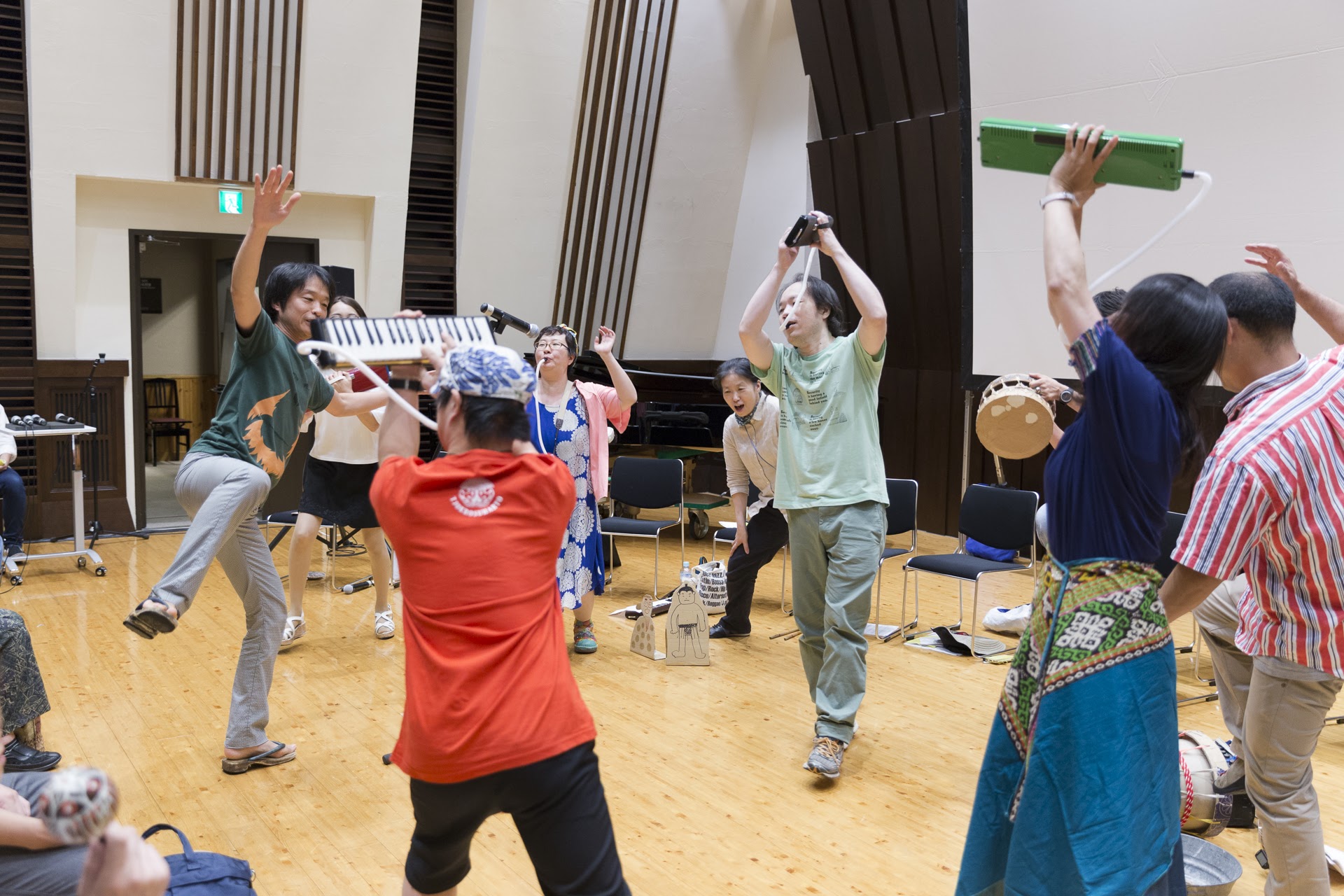

2022年と2023年の冬には、それぞれ、音楽ユニット「テニスコーツ」と「馬喰町バンド」の武徹太郎さんを招き、「くると冬まつり」というオリジナルのお祭りを開催。また、アーティスト集団「オル太」を招き、島の歴史や風土に基づく展示やパフォーマンスも行いました。飯島さんが「ゴリゴリの現代アート」と呼ぶ、こうした注目の表現者による活動は、島での暮らしに新鮮な風を吹き込みました。飯島さんはこれらの開催を通じ、「運営側も先鋭的なアートに慣れていった」と振り返ります。

活動の振り返りの最後に飯島さんは、普段から付けているという日報を参考に、くるとに日頃来る人たちを紹介しました。それは例えば、保育園〜小4までの子ども(その多くが駐在員や教員の子)、1〜3歳の子どもとお母さん、保育園のお迎え帰りの親子、スタッフと同年代の移住者、島のおじさんやおばさん、観光客、高校生、学校の先生と生徒、2023年から始めた部活動の参加者、さまざまな用事で中村さんを頼りにくる人たちなどです。

こうして見ても、じつに多様な人たちがくるとに集まっていることがわかります。しかしその場所はもともと何もない、何の目的で作られたのかも曖昧な場所でした。これについて飯島さんは参加者に、「何でもない場所だったくるとに、なんで、こんなに多くの人が来るのか? ここで何が起きていたのでしょうか?」と問いを投げました。

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉

地域に根差した活動を通して、これからのアートの可能性を広げるプレイヤーたちに話を聞いてきた「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、町田市で2017年から「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」という取り組みを行う、「社会福祉法人東香会」理事長の齋藤紘良(こうりょう)さんにお話を伺いました。

「YATO=谷戸」とは、丘陵地が浸食されることで生まれる谷状の地形のこと。そのプロジェクト名のとおり、齋藤さんが副住職を務めるお寺や、園長を務めた保育園、由緒ある池などが点在する勾配のある里山一帯を舞台にしたこの活動では、地域の小学生と土地の記憶を学びながら、「500年続く文化催事=お祭り」を築くことを目指しています。

しかし、ただのお祭りではありません。じつは齋藤さんには、音楽家の一面も。そんな多面性を反映するように、YATOの活動にはヨーロッパの民族楽器であるバグパイプや、バリ島由来の影絵、餅つきなど、さまざまな文化が混在します。

そして、コロナ禍になり、これまで手付かずだった拠点である里山の手入れを開始。人が歩ける道をつくり、豊かな土壌の生態系を生み出そうとしています。

すべての物事につながりを見出し、自身の働きかけによって、それらが生き生きと動き出す流れをつくろうとする齋藤さんが、5年間のYATOの活動を通してたどり着いた現在地とは? 東京アートポイント計画ディレクターの森司と一緒に探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:川村庸子/撮影:加藤甫)

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

物理的距離を超えた、心理的なコミュニティ

森:前篇では紘良さん自身のことや保育園のお話を聞きましたが、後篇では東京アートポイント計画と共催した感想も伺えればと思います。まずは、共催して良かったことはありますか?

齋藤:それはやはり、YATOに集まる小学生たちに「やとっ子同盟」という呼び名ができたことですね。YATOの運営メンバーが、同じメンバーの一員としてこどもと接すると自分たち自身が楽しいと気づき、それに伴ってこの名称ができたのですが、これは大きかった。

細かい話ですが、僕らは保育園をやっているからこどもを対象にするのは当たり前だというふうに漠然と行うのと、この名前を伴いながらやったことには大きな差があると思うんです。

森:前篇で話していた「出会い方」のつくり方の話にもつながりますね。

齋藤:小学生とかかわる入口をつくろうとプログラムオフィサーの嘉原妙さんと相談する中で、この名称のアイデアが出てきました。さらに、小学生が中学に上がったとき、ただ卒業するんじゃなくていろんな年代のつながりができたらいいなと思い、より広い範囲の「同盟」という名前に。こうした仕組みが仲間意識につながりましたね。

僕の意識の変化では、そのことでこどもたちが「お客さん」じゃなくなったんです。あるとき「お客さんとして接するのをやめよう」と思って、そこからはこどもを「危ないぞ」とかって叱るようにもなった。これは結構ターニングポイントだったと思います。

森:「500年の祭り」なわけで、こどもが叱られない「祭り」ってないですもんね。

齋藤:やりすぎる子がいて、初めて祭りは成立するんですよ。

森:それを叱る大人がいて、学びがあって、関係性の濃度が上がる。客じゃなくなる距離感とは、要するにコミュニティになったってことですよね。そのコミュニティを語るうえでは、「やとっ子同盟」とバグパイプ、もうひとつ影絵という要素の面白さもあります。

齋藤:影絵は僕の音楽仲間でもある川村亘平斎(こうへいさい)くんがやってくれていますが、僕にはこの寺を日本的なもので固めたくないっていう反骨精神があって。もっと「アジア」の寺、祭りにしたいんです。そこで、影絵で有名なバリでの修行経験もある川村くんに声をかけました。

前篇で森さんはバグパイプと影絵はルーツが違うと話されたけど、基本的にこの土地には継承する文化があまりない。その中で、寄せ集めの「地のもの」で祭りをやって、果たして500年持つのかと。それだったら、縄文文化と弥生文化が混じり合ってその後の伝統文化ができたように、そもそも違う文化に接続してみようと思った。だからバグパイプに影絵、餅つき、初期はスチールパンも入れた。それが自然に淘汰されていけばいいという考えなんです。

森:川村さんと紘良さんの関係は持続的でとても良いものに思えるけれど、活動を一緒にするうえで共有している感覚はありますか?

齋藤:川村くんとは、「距離」の感覚を共有している気がします。「地域」というと物理的に近い人を想定するけど、僕らはもっと精神的な距離の近さを大事にしようと考えていて。どこに住んでいようと、YATOで行われていることにポッと想像が膨らむような人たちを僕らはYATOの地域のメンバーと呼んで、関係を温めていきたい。

だから、影絵ワークショップも遠くの地域から参加している方たちが結構多かったんですけど、その人たちを「やとっ子同盟」という名称でまとめたとき、全然違和感がなかったんです。僕らはコロナ禍でリモートが始まったときも、リモート万歳でした。

森:そういうところにも、このプロジェクトがコロナ禍になってから一層密度の濃い企画や関係性を育んだ、ある種「化けた」理由はあるかもしれないですね。こうしたさまざまな場所からの参加は、いわゆる「賑わいの創出」にも見えるだろうし、僕らはそれに寄与したとも言えるんだけれど、「やとっ子同盟」や「心理的な距離」の話を聞いていると、そこで育まれていたのは単なる賑わいの創出でもなかったんだろうなと思うんですよ。

齋藤:かつてのコミュニティには、鐘の音、鈴虫の声や夕暮れによって、みんながある時間や気持ちを緩やかに共有することがあったと思います。そこに杓子定規な「時計の時間」が入ってきて、みんなが自分の体感から離れて、1分1秒という数字で動くようになった。でも僕は、人を完全には画一的にチューニングできないと思っていて。YATOは、そうではない、体感に合わせて緩やかに伸び縮みする時間にまた会える場所であってほしいと思っています。

「圧」と時間を味方につける

森:その一方で、紘良さんはディレクターの才能もネットワークもあるから、こういう集まりは僕らがいなくてもつくれた気もします。そこで後篇の問いのもうひとつの側面、我々と組んで「しまった」ことによるポジティブな変化があれば、お聞きしたいですね。

齋藤:「組んじゃった」というのは、正直ありますよ。

一同:(笑)。

齋藤:面白そうだと思って組んじゃいましたけど、東京都とアーツカウンシル東京と共催することによって運営上の規制が厳しくなりますよね。これはうちに優秀な事務局のスタッフがいないと対処できなかった。ただ、スタッフには怒られるかもしれませんが、その規制が組んだことの大きなメリットだったと思います。

――規制がメリットなんですか?

齋藤:もちろん、東京アートポイント計画的には、リスク管理などいろんな事情があって厳しくする面もあると思うんです。でも、まさにさっきのこどもの話と同じで、「何でもいいよ」だといろんなことができない。何かボコっとした障壁のようなものがあって、それに対してこっちが凸になるのか、凹で返すのかってことの中で物事は生まれてくるから。

その圧の中だから、こちらもああしようか、こうしようかと考えていける。それがなかったら妄想で終わってたかもしれない。体が動かなかったかもしれないです。そこに実体を与えてくれたのが大きかった。

森:規制というのは、具体的にはお祭りなのにお酒が飲めないとかね。

齋藤:そう、隠れてしか飲めない(笑)。この前も、YATOに参加してくれている檀家さんたちは、共催が終わったら真っ先に酒を飲むと宣言されていました。

森:そのお酒は、ただのアルコールじゃないんですよね。お清めの意味もある。もちろん規制にはさまざまな理由はあるのだけど、個人的には文化がそこまでクリーンにやらなくてはいけないものなのかとの思いもある。だから、やめてくださいとお願いする立場でおかしな話ではあるんですけど、そこは文化として守るべきものだというふうにも思っています。

齋藤:おっしゃるとおりで、この辺りは農業で成り立っている地域でもある。一年間の労働の成果としてお米ができ、お酒ができ、それを祭りで飲む。それはお互いにつながり合っているピースなんですよね。そういうことも共催を通して、あらためて実感できた。

森:「天井」があったからこそ、ある種の反発でかたちができてきた、と。それは僕らにとってはとてもありがたいお話だけど、ここまで化けるかというくらい化けましたよね。

齋藤:自分たちとしては、何ができたのかと思う部分もあるけれど……。

森:あの山道ができただけでも十分でしょう。次のフェーズをつくるために技術を持った仲間を呼んできて、環境を整えて……というこの一連の仕事は、いわば500年という時間のスパンに向けた仕込みですよね。でも、仕込みのサイズ感が大きい。大人が自分の資源を最大限動員して、すごく贅沢に秘密基地をつくって遊んでいるような感じがするんですよね。

あと、時間を味方にする方法が面白いと思います。さきほど歩いて保育園まで行った際、使われなくなった古い園舎があって、紘良さんはそれをすぐに壊すのではなく、10年かけて解体しようと思っていると話されていた。「500年の祭り」もそうだけど、大きな時間を相手にするのは、普段こどもに触れているからか、仏教からか、何が背景にあると思いますか?

齋藤:ひとつは自分がものをつくってきた体験ですかね。以前まで僕は、ものづくりはものができたときが頂点だと思っていて。だけどいまは、そこから先の方が長いということが何となくわかっている。とくに園舎は、使われ始めてからのものですよね。作品ができたあとの変化までをアウトラインとして、ものをつくることが多くなってきた。そして、ものはつねに変化し続け、アクティブだという考え方は仏教から来ているかもしれません。

森:じゃあ、すべてがプロセスで、つねにオンゴーイングなんですね。

齋藤:そうなんです。それもあって、里山をいじり始めたところがあります。全部を動かさないと気が済まなくなっちゃった。

森:それで生態系をつくっている、と。このエリアは完全にひとつの「環世界」ですよね。共催が始まるとき、500年の祭りのお手伝いは無理だけど、そのための準備のお手伝いならできますとお話をして。そうやって少しの間、この環世界に寄生させてもらって、我々が去るときには山道ができ、視界も開けた。そんな爽快感があります。

本気で遊ぶ。すべてを動かす。

齋藤:森さんが初めてここに来たとき、この「こもれび堂」という建物も倉庫で、山も荒れていて、いろんな時間が止まっていました。それを動かそうというとき、一箇所だけを動かしてもダメだと思ったんです。糸に重りを垂らして、遠心力でグルグル回したら、すべての部分が動き続けるように、何かを動かすのなら全部動かさないといけないと思って。

森:身はひとつなのに、忙しくなる一方じゃないですか?

齋藤:そうですよ。どうしてくれるんですか。

一同:(笑)。

齋藤:つつかれちゃったから、動かざるを得ないんですよ。使命感ですね。

――紘良さんは「使命感」という言葉で、自分のあり方をどのように位置付けていますか?

齋藤:このプロジェクトにかかわる一人のプレイヤーであり、だからこそいつでも抜けられる感覚かもしれません。バグパイプにもつながりますが、プレイヤーになることは、ディレクターを一度降りることでもある。そのことで自分がつねに真ん中にいるところから外れているんですよね。僕が真ん中にいて、お寺を再生したというゴールにしたくない。「気づいたらいなかった」くらいで回せると、500年続くイメージが持てると思っていて。

森:いま、里山へのかかわりの一部を建築チームに委ねているのも、そうした感覚からなんですか?

齋藤:そうです。いま協働している人たち以外にも、この里山に興味があるプレイヤーがいろいろ入ってきて、動いていけばいいなと思っています。

じつは山を拓くときに、それを大きくふたつのエリアに分けました。お寺に向かって右側のエリアは貨幣価値につながるレイヤーで、左側のエリアは宗教的なレイヤーという考え方にしたんです。前者ではふたつの意味の「ざい」、つまり木材の「材」と財産の「財」を重ね合わせて、木材で人との関係をひらいたり、宿坊をやったりしていこうかなと。そして後者では、お墓を中心にそうした貨幣価値を離れた信仰の拠り所となるような山をつくろうとしています。

だから、この山への入り方はレイヤーによってだいぶ変わる。そして、さまざまな入口の人たちを混在させる場として、「YATOの縁日」というお祭りを位置付けているんです。

森:共催を始めたとき、これだけいろんなことをできる法人と組むというのは、きっと何かを良い意味で「壊す」ことを期待されているんだと感じました。最初にプレゼンテーションを受けたとき、「YATO」というネーミングや、資料のデザインの出来の良さを見て、これは簡単には「壊せない」と思ったことを覚えています。だけどこれだけ化けたのは、僕らの仕事というより、やはりコロナによる影響が大きいと思います。

もしもコロナ禍が訪れず、従来通りの仕事が十全にできていたら、山道をつくる暇がない。でも、コロナ禍があり、紘良さん自身も園長を退く変化があった中で、急速に活動の濃度が上がっていった。沈黙思考をしているように見えて、明鏡止水(めいきょうしすい)の心持ちで500年のcommonの礎になる仕込みをされていた驚き。「こんなことをしていたのか!」という感じです。立派な卒業制作に立ち会えた喜びがあります。

齋藤:僕としては、とにかくいろんなことが動き出したことが大きかった。祭りは僕たちがやろうと言い出さなくても、参加者たちから自然にやろうという声が上がってくる感じになっています。東京アートポイント計画と共催していなければ、「YATOの縁日」というものが生まれていないし、山道もなかった。この場所をもっと良くしたいという欲はまだまだあるんですけど、そういうレベルではなく、もっと大きな枠で見たら、「500年の祭り」をつくる準備は成功したなという感じはしていますね。

森:僕の勝手な受け止めとしては、何か目に見える成果よりも、紘良さんの気持ちが整ったという意味で準備ができたことが重要だと思っています。だって、楽しそうですもん。

齋藤:じつはさっきから、カッコよくなりすぎると思って言わなかったんですけど……。

――ぜひ、最後にどうぞ。

齋藤:僕、この場所で遊んでいるんです。

森:やっぱり! ずっと「使命感」って、それこそカッコつけているなと(笑)。

一同:(笑)。

森:だから、秘密基地をつくる、遊ぶ感覚なんだろうなと思っていました。

齋藤:本気で遊んでいますね。やっぱり遊びは、本気じゃないと楽しくないですから。

Profile

齋藤紘良(さいとう・こうりょう)

作曲家/しぜんの国保育園 理事長

1980年生まれ、天秤座。165cm。56kg。専門は、こどもが育ち、暮らし、老いて死んで次に向かうための環境や文化を考えること。保育施設の運営、500年間続く祭りの創造、寺院の再興、映像番組などへの楽曲提供、そして雑貨と電子楽器を駆使したパフォーマンスなどを行っている。発表音源に『narrative songs』(CD,spotify etc.)、著書に『すべて、こども中心。』(カドカワ)などがある。全国私立保育連盟研究企画委員、和光高校非常勤講師。「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」ディレクター。

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

「谷戸」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形を持つ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする「しぜんの国保育園」や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年間続く人と場のあり方(=common)を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。

https://yato500.net

*東京アートポイント計画として2017年度から実施

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

地域に根差した活動を通して、これからのアートの可能性を広げるプレイヤーたちに話を聞いてきた「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、町田市で2017年から「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」という取り組みを行う、「社会福祉法人東香会」理事長の齋藤紘良(こうりょう)さんにお話を伺いました。

「YATO=谷戸」とは、丘陵地が浸食されることで生まれる谷状の地形のこと。そのプロジェクト名のとおり、齋藤さんが副住職を務めるお寺や、園長を務めた保育園、由緒ある池などが点在する勾配のある里山一帯を舞台にしたこの活動では、地域の小学生と土地の記憶を学びながら、「500年続く文化催事=お祭り」を築くことを目指しています。

しかし、ただのお祭りではありません。じつは齋藤さんには、音楽家の一面も。そんな多面性を反映するように、YATOの活動にはヨーロッパの民族楽器であるバグパイプや、バリ島由来の影絵、餅つきなど、さまざまな文化が混在します。

そして、コロナ禍になり、これまで手付かずだった拠点である里山の手入れを開始。人が歩ける道をつくり、豊かな土壌の生態系を生み出そうとしています。

すべての物事につながりを見出し、自身の働きかけによって、それらが生き生きと動き出す流れをつくろうとする齋藤さんが、5年間のYATOの活動を通してたどり着いた現在地とは? 東京アートポイント計画ディレクターの森司と一緒に探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:川村庸子/撮影:加藤甫)

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉

山を再起動する

――今日はインタビューの前に、『YATO』の舞台であり、紘良(齋藤)さんが副住職を務める簗田(りょうでん)寺を囲む里山をみんなで歩かせてもらいました。お寺の本堂の背には、龍の伝説が伝わる「龍王ヶ池」という池があり、さらに奥が斜面になっています。この斜面は以前までほとんど手入れがされておらず、人が歩くことさえ難しい状況だったそうですね。

齋藤:そうですね。人が足を踏み入れるような場所ではなく、荒れ放題で、僕でもどういう状態かわからない箇所もたくさんあったんです。その里山をどうにかしたいと思い、コロナ禍になってから、林業会社の「東京チェンソーズ」さんなどと協働して、自分たちで手入れをしてきました。木を切り、土壌を良くして、人が歩ける道をつくったんです。

――斜面を登り切ったところには、紘良さんが以前園長を務め、いまは理事長としてかかわる「しぜんの国保育園」がありますが、今日はそこまで歩きました。驚いたのは、山道のあまりに自然な佇まいです。紘良さんたちが最近つくった道とは思えませんでした。

齋藤:山を拓くうえでは、ただ道をつくるだけではなくて、この場所全体の環境を意識し、土中環境を良くすることも大切にしました。木を切って地面に日光が当たるようにして、落ち葉を乾燥させる。水が通る路もつくる。さきほど「菌糸」をお見せしましたが、団粒(土の小さな塊)同士の間をつなぐ役割を果たす菌糸が豊かな土は、フカフカで水の循環も良くなる。そういう状態の良い土壌は、近年報道される機会も多い土砂崩れも起きにくいんです。

もうひとつ大切にしているのは、東京チェンソーズさんや、YATOの拠点である「こもれび堂」の家具も制作いただいた小林恭さん・マナさんの設計事務所「ima」など、このプロジェクトにかかわる人に実際に山に入ってもらい、身体を動かしながら協働してもらうこと。今日もちょうどみなさんが山で作業をしてくれていました。その体感が大事だと思っています。

森:道を歩かせてもらって感じたのは、紘良さんが身の回りの些細なことまで含めて一つひとつを丁寧にひらいて、それを自分のものにしてきたんだなということ。荒れ果てた「よくわからない場所」だった土地を、自ら手を動かしながら、「自分たちの場所」にする。そういう応答性をとても感じました。

――斜面の上から下を見ると、木と木の間から簗田寺がチラチラ見えました。風や光の新しい通り道ができて、さらに新しい視線の抜け道もできて、この里山一帯を生き還らせているようでしたね。しかも、伐採した木材は近所の木材屋に持ち込まれたとか。

森:周辺地域との関係も含めたいろんな部分が、紘良さんたちの働きかけによってあちこちで再起動しているような感覚がありますよね。こういう「全部」を生かすような世界観は、YATOや紘良さんの動き方によく感じることです。そうした志向性をお持ちなのは、どこにルーツがあると思いますか?

齋藤:これは最近感じることなのですが、やっぱり仏教かなと思います。僕はずっと仏教を宗教だと思っていたんですけど、最近は「哲学」だと考えていて。その核心は、一言で言えば無駄なものが一切ないということです。無駄だと思われることが、何につながっているのか、それを明らかにしていくことによって、あらゆるものがまた生かされていく。そういう相互関係をつねにつくることをいままでやってきたんじゃないかな、と最近思います。

森:前から実践はしていたけど、最近自信を持って言語化できるようになったということですか?

齋藤:そうですね。そうしたすべてを生かす発想があるから、仏教では、「分断」は極端に嫌われます。それは僕のいろんな活動につながる。循環や血液の巡りが悪いところにアプローチして、その流れを良くしていく。そういう仕事をしているのかなと思いますね。

「ちゃんと自分のものにする」応答性

森:さまざまなことを、「ちゃんと自分のものにする」ということ。これは、紘良さんがスコットランドやアイルランドの民族楽器「バグパイプ」を演奏することにも感じます。

YATOでは地域のこどもたちも参加しながら、毎年年末に「YATOの年の瀬」という餅つき大会を、秋には「YATOの縁日」というお祭りを開催しています。そこに紘良さんはいつもバグパイプと登場して、演奏する。アートプロジェクトで、ディレクターがこうしたかたちでプレイヤーになることは珍しいんだけど、それが面白くて。紘良さんはとにかくマルチな人ですけど、この楽器にはどのように出会ったんですか?

齋藤:「ロバの音楽座」という、こどもの前でヨーロッパの古い音楽を奏でる1982年に結成された楽団があるんですけど、そのリーダーの松本雅隆(がりゅう)さんと、彼の娘さんの野々歩さんとの出会いが大きいですね。僕がまだ21歳の頃です。

あるとき町田駅にいたら、ルミネの前でピエロ姿の若者が恥ずかしそうにアイルランド音楽を奏でていたんです(笑)。路上パフォーマンスって普通、派手にやるでしょう。下を向いているから気になって話しかけたら、ライブに誘われて。行った先で会ったのが、その彼が一緒に楽団をやっていた野々歩さんでした。

当時の雅隆さんは、バグパイプを仕事中心に吹いていました。でも、僕がちょうどYATOを始める頃、突然「バグパイプの部活をやりたい」と言い始めて。雅隆さんたちとは僕の「COINN」というバンドも含めて、ずっとリスペクトして付き合ってきた先輩。だから、そう言われて、「やりません」というのは僕の中になかったんですね。

森:「YATOの縁日」では毎年、こどもたちがつくった人形で影絵芝居をしていますが、そこにバグパイプの生音が入ると世界が変わるんですよね。しかも、バグパイプと影絵はまったくルーツが違うものでしょう? 文脈の異なるものが、この町田でなぜか出会い、しかも「500年続くお祭り」のシンボルとして育まれようとしている。そんなキーとなるバグパイプを始めたのが、じつはYATOを始めたのと同じ頃だと聞いて、驚いています。

齋藤:やらなきゃいけない状況からやるっていうのが、僕のいつもの流れなんです(笑)。

森:でも、誠実に向き合わないと、こうした付き合い方はできないですよね。だから、里山の手入れをすることも、バグパイプを活動のキーにすることもですが、紘良さんを貫いているのは、一個一個の物事に対する誠実な応答性だという気がするんですよね。

その誠実さは、「しぜんの国保育園」の方針にも見られるように思います。以前、紘良さんの園長時代に保育園の内部を見学させてもらいましたが、こどもたちの遊んでいる部屋にジョン・ケージ(*1)の写真が貼ってありましたよね。

*1:1912年アメリカ生まれの作曲家。3章分「休み(tacet)」とだけ書かれた楽譜を開いたあと、ピアノの前で曲名の時間だけ何も演奏せず、観客の意識を環境音に向けさせる「4分33秒」などの作品で、従来の音楽の枠組みを大きく広げた。

齋藤:ケージの写真がこどもたちを見守っているという……。

――それはすごい空間ですね(笑)。

森:なぜ、あの状況をつくったんですか?

齋藤:こどもと触れていると、「音楽教育って何だろう?」という自問自答が始まっちゃうんです。僕もいろんな楽器をやりましたが、自分の意思で始めたというより、そうなるべき状況や使命感がまずあり、それを引き取って結果的に続いた感覚がある。その目線からすると、誰かに音楽を教えること、ロジックや手法で教えることにすごく違和感があって。

森:カリキュラム化されていてね。美術もそうですね。

齋藤:いわばそれって、目的が形骸化した、肉がないスケルトン状態ですよね。だから、教える・教えないの前に、こどもたちとはまず一緒に音楽を楽しんで、「肉」をつくりたいなと思った。そのとき、遊ぶ時間を奪わずにすぐできる実践として、ケージがひらいたようなサウンドスケープ的な世界、音の景色を一緒に楽しむことをやろうと思いました。「この音、いいね」とか、普通に言い合える仲になろうと。

――ケージとこどもって、そう聞くとたしかに親和性は高いのかもしれないですね。

齋藤:そうなんですよ。遠いと思ったら、あれ、近いじゃんみたいな。楽器をマッチョに鍛錬しなくても感覚的に音楽ができる。同じ考え方で、美術も歴史的な名画はとりあえず置いておいて、マルセル・デュシャン(*2)とか、現代美術家の写真を飾っています。

*2:1887年フランス生まれの芸術家。画家として出発したが印象派以降の視覚偏重の絵画を批判し、1915年の渡米後、既製品に手を加えて提示する「レディメイド」を開始。男性用小便器によるレディメイド作品《泉》は、現代美術のひとつの出発点となった。

出会い方をつくる、結びつきをつくる

森:すごい環境ですよね。それで、この環境で育ったこどもたちは、小学校に入ったときに困るそうなんです。つまり、一度とても自由を覚えたあと、型通りにされてしまうから。だけどそこで紘良さんは、それは自分ではなく、社会の方がおかしいんだと考える。

齋藤:重要なのは、「自由」とは言っても「何でもいいよ」とは言っていないことなんです。

森:そう。わがままはさせてないですよね。

齋藤:そうなんです。何を自由にしているかというと、「出会い方」なんですよね。出会い方の自由をつくっているんですよ。べつに、好きになるのはデュシャンでも、『鬼滅の刃』でもいいけれど、前者には出会う機会があまりないから、ここに特別に置いていて。学校は基本的に出会い方が限られている。そうではない入口を見せたいと思っているんです。

森:「しぜんの国保育園」では食にもこだわられていますよね。

齋藤:そうですね。「食」って、生活で結構な時間を占めますよね。保育園でも、こどもたちの遊びはお昼ご飯に向けて展開されるんです。だから、その軸となる大黒柱の食のあり方を丁寧に考えていくと、自ずと遊びやそのあとの睡眠が紐づいてくると思っていて。

――ご飯が睡眠につながって、遊びにもつながって……。時間割のようにパキパキ分かれているわけじゃなくて、あらゆることがシームレスにつながっていると。

齋藤:そう。一箇所をクーっと引っ張ると、生活が紐づいて来るんです。具体的には、先々代の頃から「物語メニュー」というのをやっていて。もともとは絵本の中から題材を決めて、それにちなんだ食を出していました。

ただ、じつは僕が園長になった頃、その取り組みが少し形骸化していたんです。先生たちがこどもに「絵本を読ませなきゃ」ということが目的になってしまい、逆転が起きていた。それで、「物語は絵本の中に限らないんじゃない?」と、生活の中にある個人の物語に目を向けることを提案しました。その日の保育の話を給食室の職員が先生たちから聞いて、いまこどもたちの興味はこういうところにあるから、この題材や食材を使おうと、保育と食の連動をより深めたんです。

ここにもさっきの仏教的な感覚があって、すべてが結びついているとするなら、食が保育の問題を、保育が食の問題を解決するかもしれないという考え方でやっています。

森:すごく手間がかかると思うのですが、現場の先生たちの反応は?

齋藤:つねに反対を受けながらやっています(笑)。

一同:(笑)。

森:そこまでして、こどもたちの環境を考えるのは、やはり使命感からですか?

齋藤:誰に言われたわけでもなくやっているので、それもあります。ただ、残り半分はこどもの姿からの行きがかり上。僕の想いも現場の思いも両方正しいです。

森:……話をしていて、なんかわたしたち東京アートポイント計画と一緒にYATOを立ち上げた5年前より、すごく率直に語られるようになられたと感じました。

齋藤:そうですか(笑)? たしかに、そうかもしれません。

森:5年前はもう少し「きちんとしなきゃ」みたいな社会的なポーズがあった気がするんですよ。いまは肩の力が抜けたというか、自由になった気がする。伸び伸びして、遠慮がなくなった。

齋藤:園長を辞めたからかもしれないですね。僕自身、もともと性格的にも真ん中にドシンと立つタイプでもないので、「いたと思ったらいない」くらいの存在になるのがいまの自分自身の構造改革なんです。里山の手入れについても、僕がいなくても回っていくのが理想です。

現場を離れるのは、直接の反応がなくなることで、その意味で少し孤独も感じますが、マインド的には楽というか。さきほどの、仏教についてあらためて言語化できるようになったという話もそうですが、いまは自分の足で漕いでいるという感じがしています。

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

齋藤紘良(さいとう・こうりょう)

作曲家/しぜんの国保育園 理事長

1980年生まれ、天秤座。165cm。56kg。専門は、こどもが育ち、暮らし、老いて死んで次に向かうための環境や文化を考えること。保育施設の運営、500年間続く祭りの創造、寺院の再興、映像番組などへの楽曲提供、そして雑貨と電子楽器を駆使したパフォーマンスなどを行っている。発表音源に『narrative songs』(CD,spotify etc.)、著書に『すべて、こども中心。』(カドカワ)などがある。全国私立保育連盟研究企画委員、和光高校非常勤講師。「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」ディレクター。

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

「谷戸」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形を持つ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする「しぜんの国保育園」や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年間続く人と場のあり方(=common)を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。

https://yato500.net

*東京アートポイント計画として2017年度から実施

アートアクセスあだち 音まち千住の縁

「縁(えん)」を育み、つないでゆく

足立区制80周年記念事業をきっかけにはじまったアートプロジェクト、通称「音まち」。人とのつながりが希薄な現代社会において、アートを通じて新たな「縁(えん)」を生み出すことを目指している。下町情緒の残る足立区千住地域を中心に、市民やアーティスト、東京藝術大学の学生たちが協働して「音」をテーマとしたプログラムを複数実施している。

実績

2011年度、音まちのプログラムのひとつとして、無数のシャボン玉でまちの風景を変貌させる「Memorial Rebirth 千住」(通称、メモリバ)が千住の「いろは通り商店街」からはじまった。現代美術作家の大巻伸嗣のみならず、事務局スタッフや市民、足立区職員や東京藝術大学の学生たちが一丸となって共創するメモリバは、それ以降も毎年会場を変え、かかわり手を広げながら区内各所で実施している。現在ではメモリバを軸に多くの市民メンバーが立ち上がり、シャボン玉マシンを扱うテクニカルチーム「大巻電機 K.K.」や、オリジナルソング「しゃボンおどりの歌」を演奏や踊りで彩る「メモリバ音楽隊」や「ティーンズ楽団」など、メモリバ本番には100名を越えるスタッフが集まることも。音まちが目指す、現代における新たな「縁」が広がり続けている。

音まちではほかにも、作曲家の野村誠を中心にだじゃれをきっかけとした新たな作曲方法を開発・演奏する「千住だじゃれ音楽祭」や、日本に暮らす外国ルーツの人々の文化を知る「イミグレーション・ミュージアム・東京」など、それぞれのプログラムでアーティストと市民チームによる自主的な活動が続いている。2018年には、戦前に建てられた日本家屋を文化サロン「仲町の家(なかちょうのいえ)」としてひらき、近隣住民や観光客、学生、アーティスト、クリエイター、事務局メンバーたちが交流する場が生まれた。

2021年度には、音まち10年間の活動で育まれた「縁」の集大成ともいえる「千住・人情芸術祭」を開催。これまでも音まちで活躍してきた2人のアーティスト、友政麻理子とアサダワタルによる作品発表に加え、プロアマ問わず市民から出演者を公募した「1DAYパフォーマンス表現街」を企画。音まちの各プログラムを担う市民メンバーや、仲町の家の常連さん、足立区内外で活動する初参加者まで、約50組のパフォーマーが集結し、めいめいの表現を繰り広げた。

東京アートポイント計画との共催終了後も、NPOと足立区、東京藝術大学との共催は続き、まちなかでのアートプロジェクトを通じた「縁」づくりに取り組み続けている。

2024年度は区市町村連携のモデル事業として「Memorial Rebirth 千住」を共催で実施。2020年にコロナ禍により中止となった大規模開催の調整を続け、念願の都立舎人公園での開催にこぎつけた。東京都交通局とのコラボキャンペーンでは、オリジナルの記念品抽選企画や、都営地下鉄全駅及び日暮里・舎人ライナー各駅でのポスター掲出、チカッ都ビジョンでのPR映像放映なども行った。また、市民スタッフ主導の小さなメモリバ「ふわり◎シャボン玉」や、衣装づくりや踊り手・歌い手として参加するためのワークショップ「メモリバ学校」などを通じて、本番に向けた機運を醸成した。12月の本番当日には数多くのバリエーション豊かな屋台が出店。昼の部ではオリジナルの盆踊り「しゃボンおどり」を来場者と輪になって踊り、夜の部ではゲストアーティストのコラボレーションによって、暗闇に一夜限りの幻想的な光と音、そして身体の揺らぐ圧倒的な空間を立ち上げた。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011~2013年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人やるネ、足立区

- 2014~2015年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

- 2016年度~:東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

関連動画

HAPPY TURN/神津島

島をめぐる「幸せなターン」を見つける

豊かな自然、神話や独特な風習が残る神津島村を舞台に、人々が島での暮らしに愛着をもち、自分ごととして島にかかわる土壌を育むプロジェクト。新たな価値観との出会いや発見によって、自分自身でつかむ変化のきっかけを「幸せなターン」と捉え、これからの生き方のヒントを探る。もともと島に住む人だけではなく、移住者や観光客、島を離れて暮らす人ともつながりながら、それぞれの考え方や文化を学び合う場をひらいている。

実績

2019年、島の中心地にほど近い通りにある元中華料理店を改装し、誰もが自由に使える広場のような活動拠点「くると」をオープン。大きな黒板や駆けめぐられる庭、音楽が流れるスピーカーのあるスケルトンの建物が生まれ、もともと島に暮らしていた人や移住者、たまたま通りがかった人、旅人など、大人からこどもまで多くの人々が行き交う風景が生まれている。

2021年度からは「アーティスト・プログラム in 神津島」を実施。島外からアーティストを招聘し、島の文化のリサーチや、島民との交流を通じて作品制作や発表に取り組んできた。アーティストの大西健太郎は、島に流れ着いた漂着物や、島の土や枝葉を組み合わせて、島民たちとともにオリジナルの盆栽をつくった。そして、それらの盆栽を持って島内を練り歩く「くると盆栽流し」では、こどもたちが自分のつくった盆栽に見せたい風景を探し、普段は見過ごしてしまうような島の魅力やおもしろさにあらためて触れる機会になった。美術家の山本愛子は、島ならではの素材を集め、刻んだり煮立てたりする染色ワークショップ「景色から染まる色」を開催。常連さんのみならず、草木染に興味を持って訪れた新たな島民たちも参加した。島の資源や染色の工程を学ぶとともに、何気ない景色にひそむ素材から生まれる思いがけない色や、布に定着した模様を楽しんだ。2022年度には、再び大西健太郎や山本愛子とワークショップを実施したほか、アーティスト集団・オル太は住民の話などを手掛かりにパフォーマンスや展示を島内の空き家でひらいた。また、ミュージシャンのテニスコーツとは「くると冬まつり2022」を開催。大人やこどもと島を巡り、島に伝わる唄や踊りを披露した。2023年度には美術家・馬喰町バンドの武徹太郎らを迎え、「くると冬まつり2023」と題し、島に伝わる民話に着想を得た演劇を上演したり、神津島の唄や踊り、参加者がそれぞれの得意技を披露したりした。島内の人々を巻き込こみながら準備に取り組んできたことで、事業に誰もが参加できる余白が育まれた。

そのほかにも、神津島福祉健康まつりへの出展や、島の空き家にある庭の草刈りをきっかけに島民が交流する「島の庭びらきプロジェクト」、島を出た人から島に住む人にメッセージを届ける映像シリーズ「やーい!~島をつなぐビデオレター~」の公開、やりたいことをみんなでやってみる「くると部活動プロジェクト」など、さまざまな企画を実施。部活動では「畑部」「まめでんきゅう部」「おどり部」など、拠点スタッフを顧問として、さまざまな世代が交流する場となっている。ウェブサイトでは、島で「幸せなターン」をしている人を探し、そのインタビューから一つの物語を共有する「HAPPY TURN/神津島 通信」を掲載しているほか、島内の全世帯に向けて活動を届ける『くるとのおしらせ』を発行するなど、島をめぐるさまざまなかかわりしろを生み出している。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2017~2020年度:特定非営利活動法人神津島盛り上げ隊

- 2021年度~:一般社団法人シマクラス神津島

関連記事

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート前編)

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート後編)

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

次世代を担うこどもと500年後を考える

「谷戸(やと)」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形をもつ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする『しぜんの国保育園』や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年後に続く人と場のあり方(=common )を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。

実績

「500年続く文化催事=お祭り」をつくる準備としてはじまった、2017年度採択事業。運営メンバーによる「定例会」の設定にはじまり、お寺にまつわる行事に合わせてイベントを行うなど運営リズムをつくった。

地域の小学生が年長者やアーティストと出会う「やとっ子同盟」では、春から夏にかけてワークショップを重ね、秋の「YATOの縁日」で発表会を開催。地域の年長者と「YATOの年の瀬」「初午(はつうま)」を協働するなど定期的な活動のなかで、地域との関係を育んだ。なかでも、影絵師・音楽家の川村亘平斎による影絵ワークショップは定番企画となり、地域のこどもたち(やとっ子)に好評を博した。地域の植生や神話を学び、それを影絵芝居にし、お寺の境内などでお披露目した。

地域のこどもたちに向けてかつての忠生地域の姿を伝える『YATOかわら版』の定期的に発行し、近隣の小学校などでも配布した。その土地で暮らす個人の視点を通して、地域の物語や風土に触れることができるアーカイブプロジェクトを実施。聞き書きをもとに、『YATOの郷土詩』としてまとめた。また、寺院の有休施設だった「こもれび堂」をこどもたちが集まれる拠点として改修し、椅子や棚にもなる箱形の家具づくりも行った。

東京アートポイント計画の共催終了後は、拠点がある保育園や寺院などを囲む里山一帯に手を入れて、定期的にメンテナンスする「ていれのかい」を月1回開催。自然のなかの活動に興味のある若い世代とともに人が歩ける道をつくり、木材を使い、宿坊を開くなど、谷戸ならではの生態系を育む。毎年、秋祭りとして「YATOの縁日」を行うなど、地域拠点としての里山へのさまざまな入り口を用意し、500年先への取り組みを続けている。

関連記事

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉