対談シリーズ「表現をめぐる小さな哲学〜小金井アートフル・アクション!の現場より〜」の第3回はNPO法人アートフル・アクション!の宮下美穂さんとアーツカウンシル東京の佐藤李青の対話(前半)をお届けします。いったい、どのような「哲学」がそれぞれの現場には込められていたのか? 小金井の事業の立ち上がりから伴走してきた佐藤と、現場の思考の一端が語り合われます。

話し手のプロフィール

宮下美穂(NPO法人アートフル・アクション!事務局長)

佐藤李青(アーツカウンシル東京プログラムオフィサー)

(構成:大谷薫子/写真キャプション:宮下美穂)

バラバラな個々のスケールを宿す複雑な場

佐藤 ここのNPOの活動にコアに関わっている人は、何人くらいいるのですか?

宮下 ほとんどいないです。ここのNPOにスタッフとして関わってくれている人たちも、ほかのNPOなど、別に仕事をもっている人もいますし、ここのほかに幾つかの活動場所や仕事をもっていて、参加できることや時間があるときに一緒に活動する人が多いですね。

プロジェクトの運営にしても、たとえば小学校で絵を描くワークショップをやるときにはイラストレーターや絵描きが参加したり、大きな構造物をつくるときには建築家が手伝いに来たりします。学校のワークショップには関わらなくても、手仕事が得意な人などは、いろいろなマーケットを自分たちで立ち上げて、手芸品や焼き菓子などを売り買いする「いいとこ日曜市」というとてもリベラルな場を自らつくっていたりします。

佐藤 雑多な植物が育つ畑っぽいですね。絶妙なバランスで生態系が成り立っているというか。

宮下 私、もともと造園、ランドスケープデザインを仕事にしているんです。多様な生物がひとつの敷地、エリアのなかに生息するためには、雑木の斜面林や田んぼ、土の畦道、氾濫原、湿地、草地、小川が流れている、いろんな要素があるということが必要条件なんですね。景観としても、同じ植物が一面に機械的に植わっているより美しいです。そこにあるのは、ある種の複雑さ。多様というより複雑さ。そして、作為的でないバランス/均衡がある。そんな情景とも通じる気がします。

佐藤 なにかの活動を共にしようとするとき、時間の感覚や物事に向き合う態度に対する共通のスケールのようなものをつくっていくのは大事なことだと思うのですが、それが規格的に揃ってしまうのもよくない気がします。揃えたほうが物事を早く進めやすいし、社会的に求められるスケールにも合わせやすい。

でも、宮下さんがつくる場は社会的なスケールに合わせつつも、個々人のスケールの伸び縮みを大切にするというか、むしろ、それがバラバラであることが社会的なスケールだよね、ということを提起しているように思うのですが。

宮下 数少なく意識していることのひとつは、私の言っていることにNO!と言ってくれる人が多いほどチームは健全だ、ということです。つまり、それぞれの人の抱えている背景やその人らしさがもっているものは、すべからく等価で、それを盲目的にこちら側に引き寄せるのは暴力だと思うし、違っていてもわかり合うことはできる、それぞれの人の背景をもって、一緒に事に向かうゆるいゆるい集まりがいいかなと思っているんです。成果に関しても同じで、「これ」を獲得しよう、という単一の目標を設定することは大人の場合も、子どもの場合もしません。

偏在するコモンズ、日常と地続きにある表現

佐藤 周りの大きな流れに同調していなかったり、正反対のことをしていたりする人がいても、それを保障することによって場全体の空間が成り立っている。まさに民主主義ですね。

宮下 それはすごく大事ですよね。

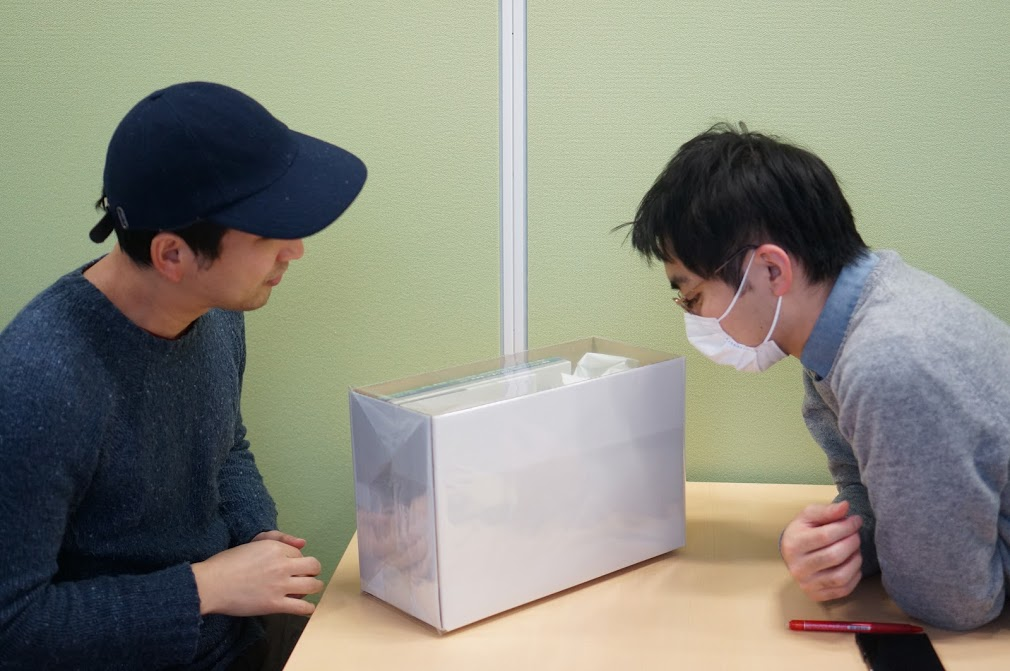

ここで「のはら1号」という移動ミュージアムをつくったんです。野原って、野っ原のことですけど、台車がついた箱で、扉を開け、テーブルをはね上げると、そこが展示スペースになるんです。引き出しもついています。そこに自分が描いた絵を飾ってもいいし、歌ってもいいし、紙芝居をしてもいいし、そのあたりに咲いているお花を飾ってもいい。ようは人が表現することとか、誰もが思い思いに存在するということが肯定されるべきだという思いを「のはら1号」には託しています。

昨年はいろんなところに「のはら1号」を引いて出かけたんですけど、その場所、場所でそれを人が取り囲み、ささやかなコモンズ(公共圏)が生まれました。点在、偏在するコモンズですね。いま、あらゆることが所有で語られますが、どこにも属さない「野原」みたいなものが移動し、所有、非所有の境界線を緩くすること、揺さぶることで、遍在するコモンズのイメージをまちの中に生み出せたらいいなと思っています。

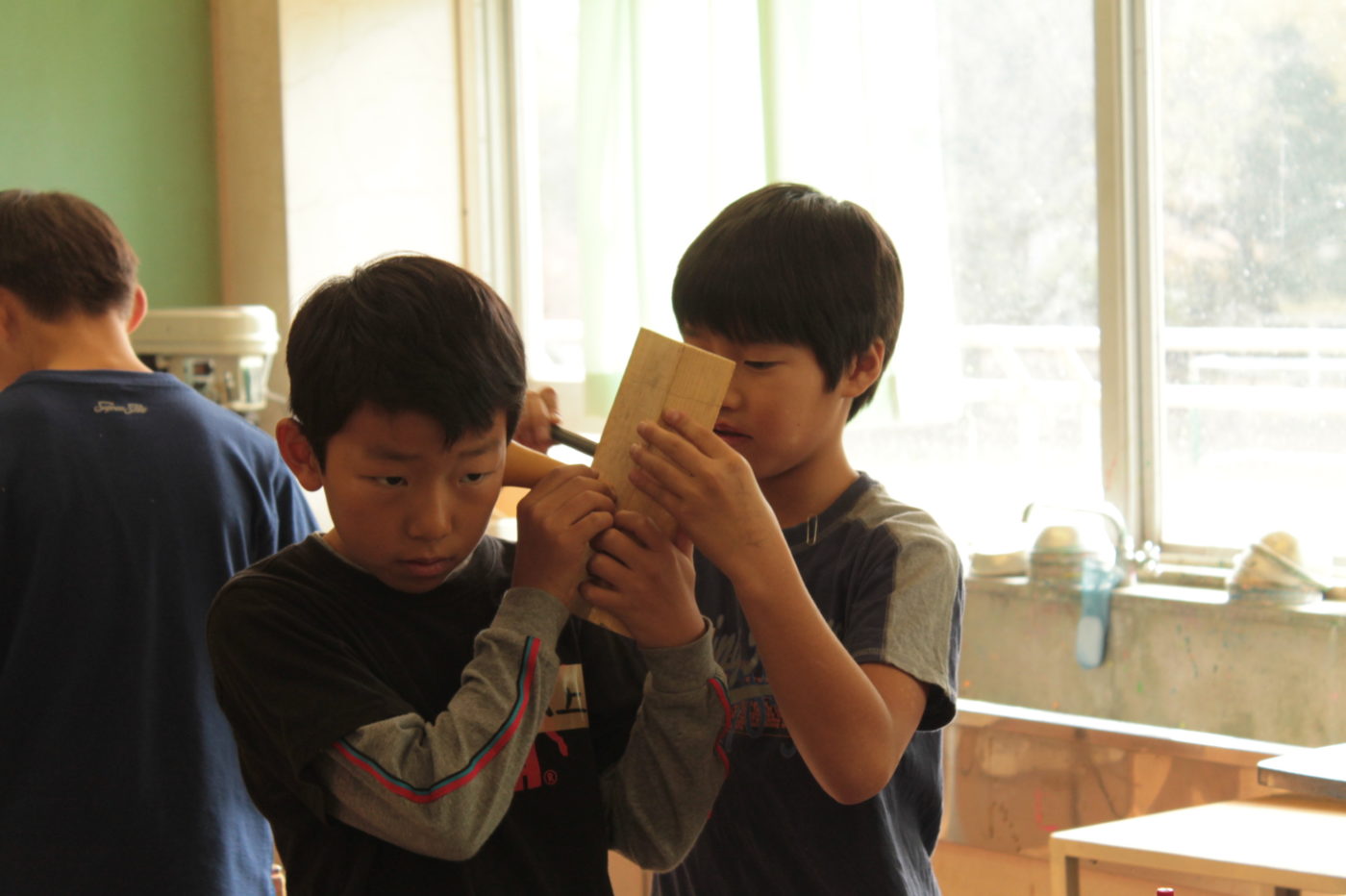

「のはら1号」にはメインプランナーがいるのですが、その彼が不在のときに、腕に覚えのある人たちが「のはら1号」に歩み寄って、「こういう窓があったらいい」とか、「引き出しにストッパーがあるとどうだろう?」とか呟きながら拡張させていったんです。そのときも「これはウケてくれるかな?」とか、「これは嫌がるかな?」とか、不在の彼のことを慮りながらね。この人たちの振る舞いも、ささやかなコモンズでした。

佐藤 「バラバラ」であることに目を向けるためにも、一人ひとりが変わっていくことにフォーカスすると、場の規模はおのずと小さくなりますよね。顔が見えるくらいの適度な近さをもった場をつくることも、小さなコモンズをつくることにつながっているのかなと思います。

「想起の大遠足」に参加して、これは遠足であることが重要なんだなって思ったんです。象徴的だったのが、「遠足だからやっぱり記念写真だよね」って、みんなで階段に並んで、途中で写真館のおじさんに写真を撮ってもらったじゃないですか。でも、その写真が見事にピンボケしていた(笑)。遠足の最後の日、スタッフや参加者みんなでその写真を見ながら笑い合ったことがとても印象的でした。

たとえば、あれが「演劇の公演です」って、きちんとした枠組みと仕立てがあったら、笑いは起きなかったと思うんです。失敗になってしまうから。日常と地続きの枠組みである「遠足」という設定の妙ですね。誰もが一度は参加したことがあるだろう「遠足」を通してみんなが一日を一緒に過ごす、そのことでプログラムを仕掛ける側と参加する側に生まれた関係性がなければ、あの笑いは生まれなかった。遠足は出し物の精度ではなく、みんなでどこかに行く、その過程が目的にもなりますしね。それがなんだか小金井の現場らしいなと思いました。

宮下 別に私、ピンボケしてくれと言ったわけじゃないからね(笑)。

「想起の遠足」のディレクター、アサダワタルさんとのここでの3年間の活動も、私たちそれぞれの人生や暮らしのなかに表現があったり、生きることのなかに真実があったりすることを大事にしたいと思いながら続けてきました。そのときの表現とか真実は既成の価値や評価軸で言ったら、こぼれ落ちるかもしれない。でも、常にはっきりした目標や成果に応えていくことで、ほころびとか、柔らかいものとか、曖昧さが削がれてしまうとしたら、人間という生き物としてもったいないですよね。

「小金井と私 秘かな表現」に参加してくれたみどりさんは、事後のインタビューで、市民が公募で参加したんだから、事務局がなにかしてくれるのかと思ったら、なにもしてくれない。「えー?なにこれ」って思っていたら、どこかの段階で、「ああ、自分がやらないとダメなんだ」と気づいた。そしたらいろんなことができるようになったって話してくれました。

「小金井と私 秘かな表現」は、一応、3年間という手続き的な会期は終わりましたが、この活動に参加してくださった方々は、街をネタに独自の活動を独自で自在に始めています。小学生の参加者もいますが、相手や状況にさりげなく配慮し、熟慮し、決めごとをゆるくずらしながら事を成していく姿は、とても成熟していると思います。

問いを続けること、そのこと自体が生きること

宮下 パウル・ツェラーン(1920年〜1970年、両親を強制収容所で亡くしたユダヤ人の詩人)の詩を題材にした作品を幾つもつくっているアンゼルム・キーファーというドイツの美術家がいますよね。私、なぜ人は表現するのか、人にとって表現とはなにか、ということを永らく考えているんですけど、『翼ある夜 ツェランとキーファー』(みすず書房)という本を読んでいて思ったんです。キーファーにとって、「自分が生きている人生をかけてツェラーンが何者であるかを知りたい」とか、「ツェラーンの詩を読み解きたい」と願うことと創造することは同義であったんじゃないかと。

それは自分なりに物事を理解していく営み、すなわち生きるということをどうつかんでいくか、ということだとも思うのです。ものをつくるという行為を通じてなにかを理解する、獲得するみたいなことはすごくあるのかなっていう気がする。それは、言語化できない「なにか」ですけれどね。

佐藤 表現するという行為や、それに向き合う態度が大切だろう、と。こういう話をすると「アートは非合理的なものだから」とか、「それがアートのやり方ですね」とか、「プロセスが大事なんですね」といった言葉を投げかけられることがよくありますが、それには若干の違和感があります。

あたかもアートをやる人たちはめんどうなことを選んでいる人たちみたいに思われる節がありますが、自分にとって知りたいこと、希求していることに向かうために最適な方法としてそれを選んでいるという意味で、かなり合理的だと思うんです。むしろアートってめんどくさがりの人がやっていることも多い気がします(笑)。回り道をしているようで近道をしている。

宮下 問いと答えが一対一対応で、問いには予め答えがあるということに疑いをもたないと、造形をしたり、表現をしたりする行為は厄介でわかりにくいなって思うかもしれないですね。それは問いと答えどころの話ではなくて、そこにある真実、そもそも真実ってなんなの?っていう問いを続けることにつながりますよね。この、問いを続けること、そのこと自体が生きることでもあるのかな。

ツェラーンの詩に対する畏怖や愛や尊厳から、キーファーはつくるということを通じてそれを体験し、理解しようとしたと思うのだけど、人がなにかを理解する手続きとして理にかなっている方法とも思えるんです。

本来の意味で「理に叶うこと」と考えると、合理ということも矮小化されている気がします。近代から現代にかけて、目先から見て無駄だと思われるものを力技で剥ぎ取っていって、暮らしの場がどんどん痩せ細っていったんでしょうね。

佐藤 そういう見方を獲得するためには、そもそもの価値転換が求められるような気がします。視点を変更するようなきっかけが必要なのかもしれませんね。

宮下 よその市の学校のワークショップのときに、船をつくりながらある子どもが「北朝鮮、うざいよね」と言ったと聞きました。むずかしいですよね。その子自身の経験からくる発言でもなく、メディアか大人の影響かと思うんですけど、飛んで来た球を打ち返すだけで、そこに何が潜んでいるのかをさまざまに考えてみるということが減っている気がします。

今年、市内の小学校でやった匂いや音を描くというワークショップは、たとえば焼き魚の匂いがしたから「魚」を書くというのではなくて、魚の匂いそのものを描いてみるというもので、子どもたちに抽象的に考えるということを体験してほしいと考えました。

市内の別の小学校でやった自画像を描くワークショップのときも、私たちが考えたのは、アウトプットとしての顔の絵ではなくて、裸の自分と向き合わなければいけないという状況に子どもたちが否応なしに出会う場をつくることにありました。このワークショップでは、しばらく自画像が描けない少年がいて、このままでは展示のときに一人だけ白紙になってしまう、それではかわいそうだと周りの大人は心配しましたが、私は白紙の自画像もすばらしいと思ったし、自画像が描けないということがなんであるのか、ということは深く考えるに足ることだと思っています。小学生でも体験を抽象化して、自分を相対化して見る経験をすることは可能だし、大切だと思っています。

佐藤 描くことではなく、描こうとすることによって見え方が変わる。たしかに、その態度が大事ですよね。

たとえばTARLの学校の成果を振り返ろうとすると、ついつい「(受講生は学校の経験を経て)なにか実践できたか」といった具体的な経験、つまり実績に目を向けてしまいがちです。もちろん、実践はとても大切です。でも、まだやってはいないけど、やろうという意思をもっている、なにかをしようとしている態度がある限り、物事の見方も変わるし、人との出会い方も変わっているんだろうと思います。そういうことに宿る価値も見落としてはいけないなって。このまえ、ひさしぶりに受講生と再会する機会があって、それに気がついたときに反省しました(笑)。とてもとらえがたく、ほかの人とは共有しがたいものかもしれませんが。

宮下 成果は問題にしないということではありませんし、プロセスがよければいいと言うつもりもないのです。昨今のプロセスが大事という議論にも問題を感じます。階段を登るというイメージがあると、因果になってしまいますが、そのイメージを外すと、プロセスと成果は一方向のベクトルではなくて、たとえば成果からプロセスを見直すことで第3の解釈や別の道が見つかるということもあるかもしれません。

ひとつをクリアしたら次に進むという階段上る方式より、ときに降りてみる、踊り場で佇んでみることで、隣のビルに移るハシゴを掛けられるかもしれない。

学ぶこと、生きること、ただそこに居ること

佐藤 そもそもの宮下さんの行為や態度が現場に作用していることもある気がしますが。

宮下 どうでしょうね。ワークショップをしに外に出ても、誠実さ、あるいは他者への好奇心みたいなものがあればいいし、参加したその人がその人として、その場なり、参加者、子どもなりに寄り添ってくれたらいいって思っていて。

かがわ工房という施設に、去年まで造形のサポートとして行っていましたが、役割があるんだかないんだかわからない感じでぷらぷらしていました。「今日は大きい絵を描きましょう!」なんて言って床に大きな紙を置くと、そこに寝転んでちまちま描いている人がいるかと思えば、ほかの人が描いているところに割り込んで侵食して描いていく人もいたりしてね。一見すると無為な時間だけれど、とても高密度な人の営みがある。そこにわかった顔をして介入したり、指揮をとったり、意味を外から付与するのは、人に対するマナー違反って感じがするよね。

どうしてもね、よいことをしているのだから、彼らは幸せに違いないと思いたいし、出た先で手伝いたくなってしまう、教えたくなってしまうのは情としてよくわかる。でも、その度に「教えないでください、誘導しないでください」って私からさんざん言われて、最初はずいぶん戸惑ったと言う人もいます。「ただそこに居るって、けっこうハードル高いんですね」と。でも、私自身はその戸惑いとか、おののきのほうが大事だって思っています。

説明したり、働きかけたりしていくこと、これが正解だとある方向に引っ張ること自体が、浅薄な感じがすることもあるし、よく見ることとか、よく聞くこと、心を開いて、その場で起きることを湯水のように受け続けることがひっくり返してみると、ある種の能動性につながるみたいなことがあるのかなって。それは湯水のように浴びたから、(インプットしたから)次に能動的になるということではなく、湯水のように浴びること自体にある種の積極性、能動性が宿っているはず、ということです。受動ー能動という単純な二項の問題でもない。手を出して手伝うことをせず、そこに佇むことによって、スタッフにもとても大きな気づきがあると思うんです。手伝うという関係性に陥るとそれは見えなくなってしまうけれど。

佐藤 宮下さんのお話は、常になんらかの価値転換を要求してくるように感じます。教えるー教わるもそうですし、大人—子どももそうですし、表現者—鑑賞者もそうかもしれない。

宮下 私の子どもがまだ赤ん坊だった頃を思いだすとね、私が子どもを抱いているようで、私のほうが抱っこされていたんだなっていう記憶があります。大人って常に教える側ではないし、子どもから学ぶことはとても多い。学ぶっていうことも深く考えたいことですよね。

人にとって表現するということは、私自身は生きるために不可欠だと思うんですけど、人間にとって表現するということはどういうことなんだろうということを、その場、その場で考えられたらいいなって思います。そして、ささやかでもふう変わりでも、なにかを試みる時間が生まれるといいなと思っています。

(後半に続く)