共通: 年度: 2019

平田誠

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈前篇〉

アートプロジェクトの担い手に話をきく、インタビューシリーズ。今回は、2019年から世田谷区で活動を行う「移動する中心|GAYA」の松本篤さんをゲストに迎えました。

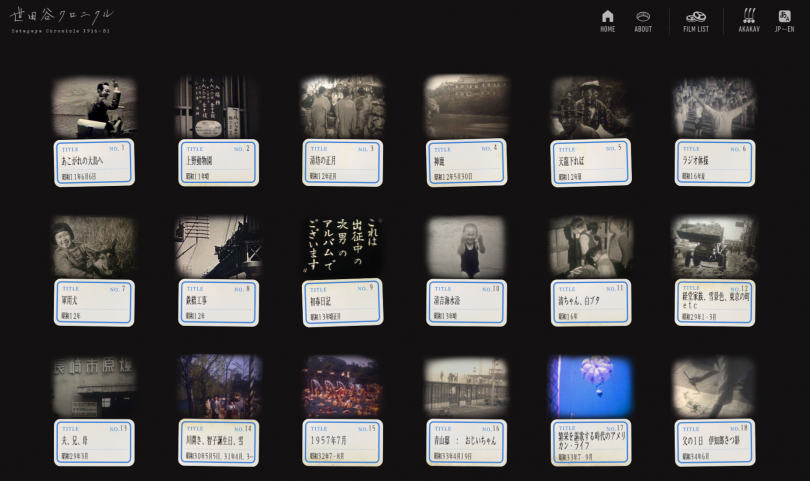

手紙や写真、ホームムービーなど、誰の家にもある私的な記録。松本さんが世話人を務めるAHA!は、こうしたパーソナルな記録物のアーカイブを通して、そこに潜む価値を探り続けてきました。その関心の延長線上にあるGAYAは、世田谷区の一般家庭から集まった約16時間におよぶ8ミリフィルムの活用と、その映像を起点とした人々の語りの場をひらくプロジェクトです。

例えば、活動のひとつ「サンデー・インタビュアーズ 」では、昭和30〜50年代に一般家庭に普及した8ミリフィルムを、昭和45〜57年ごろ生まれのロスト・ジェネレーション世代が鑑賞。そこからみんなで対話を行ったり、疑問に思ったことを調べたり、当時を生きた世代の人に話をきいたりすることを通して、「いま」という時代について考えたり、来るべき社会に向き合うスキルを開発しています。

現在、ケアなど幅広い分野からも注目されているGAYAの活動。しかし、松本さんはそうした状況だからこそ、大切にすべきものがあるのではないか、と問いかけます。GAYAが掴み取ろうとしているものの正体とは何なのか。東京アートポイント計画ディレクターの森司との対話を通して、その「輪郭」に迫ります。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、2、7、8枚目)

>「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉

一般家庭から集めた8ミリフィルム、「残す」から「使う」への変換

————2019年にはじまった「移動する中心|GAYA」(以下、GAYA)は、家庭に眠る昭和期の8ミリフィルムの活用の場をひらくプロジェクトです。そのフィルム群は、松本さんたちが運営する私的な記録に関するプロジェクト、AHAと、世田谷区の施設「生活工房」が2015年から共同で収集したもので、その成果はウェブサイト「世田谷クロニクル1936-83」で公開されています。松本さんは2000年代から「記録」や「記憶」をめぐる活動をされていますね。

松本:AHA!の開始は2005年、その運営母体であるNPO法人記録と表現とメディアのための組織「remo」(以下、remo)の設立が2002年です。当時から、8ミリフィルム、記念写真や戦時中の手紙や慰問文、育児日記などの個人的な記録物のもつ価値に注目してきました。生活工房とのプロジェクト「穴アーカイブ」は、8ミリフィルムの収集・公開・保存・活用を行うものでしたが、GAYAでは映像を利活用して対話にいかすなど、特に「使うこと」の可能性を模索してきました。

森: 映像や写真を収集したり、それを見ながら誰かと何かを話すというアイデア自体は、それほど珍しいものではないですよね。でも松本さんは、そうしたことを2000年代からやり続けていて、大学院で研究までしています。この時間の掛け方は、何かこだわりがないとできません。

実際、松本さんからは類似の取り組みとは違うぞというこだわりを感じます。でもそれが外からはわかりづらいから、僕にとってもGAYAは捉え難いプロジェクトなんです。今日はその似て非なるものの「似て非なる感」がきけたらなと思っています。

松本:森さんとは以前からかかわりがあって、例えば日比野克彦さんの「種は船 in 舞鶴」プロジェクトでもご一緒しましたね(2010〜12年、主催:torindo)。これは日比野さんが京都府舞鶴市で3年かけて朝顔の種に似た船をつくるプロジェクトでした。remoはその出航の直前、つまり3年間の造船期間がほぼ終わったタイミングで、recip(NPO法人地域文化に関する情報とプロジェクト)を介してその記録を残したいというお話をいただいたんです。

そこで僕らがやったのは、アーティストやキュレーターの視点ではなく、プロジェクト参加者の一人ひとりの視点でプロジェクトをドキュメントするというものでした。例えば、参加者がそれぞれのスマホやカメラで写し、バラバラに保管されていた「船をつくるプロセスの記録」をどんどんもってきてもらい、アーカイブしていく。そしてそれを時系列に並べ直して高速スライドショーをつくり、それを媒介にして定期的に集まって振り返る場を設けました。ひとつのスクリーンを囲んで「スタート!」と「ストップ!」を繰り返しながら、映し出された写真を発端に思い起こされた各々のエピソードを話すということをやってみたんです。

アートプロジェクトにはもちろん、作家や運営側の意思の入ったオフィシャルの写真があるわけですが、そうではない目線の記録も残すという狙いがありました。高速で進む大量の写真から、任意の一枚を選んでそれを起点に話すと、忘れかけていた思い出が共有されたり、出航する船への思いも膨らむ。そんな、アーカイブとアクションを重ねたような場をつくってきました。

————穴アーカイブやGAYAでは、なぜ8ミリフィルムに注目されたんですか?

松本:8ミリフィルムが一般家庭に初めて普及した映像メディアだからです。現在では誰もがスマートフォンで写真や映像を撮り、インスタグラムなどのSNSで共有しますが、その元祖ともいえるメディアを使って人々は何を記録していたのか。個人の記録や表現のこれからを考えるには、メディア考古学的な発想として記録のこれまでを振り返るのも手だと思ったことが、8ミリフィルムに着目したきっかけです。よく勘違いされるのですが、僕は「レトロ素敵!」とか「郷愁にうったえる」っていう気持ちで8ミリフィルムに着目しているわけではないんです(笑)。むしろその逆で、そういう気分には全然乗れない。生まれていない時代の映像に「あー、懐かしいなあ」とは思えないんです。そもそもの関心は、「誰かの残した記録をほかの誰かが読む」という、アーカイブ的な考え方や、それによって所有というものの考え方が揺さぶられるところでした 。

森:そう、だからもともとの重心は「使う」より「残す」にある人なんですよね。

松本:正確に言えばその両方です。「使う」ためにまずは「残す」という作業があったという感覚です。

森:その「残す」への関心や熱量のベクトルを、「使う」に変えることをプロジェクトのはじまりとして、4年間の活動を通して、「使う」手法を確立させていったことがGAYAの最大の成果ではと個人的には思っています。

もがきながら人の話をきく「受け止めの土壌」を耕していく

松本:GAYAで行っている「サンデー・インタビュアーズ 」という月に一度のオンライン・ワークショップは、特に「使う」ことに重きを置いた活動です。これは「世田谷クロニクル1936-83」で公開中の昭和の8ミリフィルムを、その時代をリアルには知らないロスト・ジェネレーション世代が見て、対話を行い、映像のなかの気になる人物にインタビューをしたり、資料を調べたりするもの。メンバーは公募で集まった人たちで、プロのインタビュアーではない人たちがいわば日曜大工的に、映像を起点に、もがきながら人の話をきいていくわけです。

映像をみんなで話しながら見ることで、誰かの指摘を通して自分の見落としていた細部に気がついたりします。また、親の世代がまだ若かった時代の映像を見ることで、価値観の共有のできなさや意思疎通の難しさのありかを探ったり、自分たちがいま生きている時代について考えるきっかけが生まれたりするといった可能性も感じています。

森:記録を「使う」方向性には僕も共感していて、松本さんにきいてみたいと思っていたことがあります。というのも、最近では、サンデー・インタビュアーズの方法論に関心をもち、それを実際のケアの現場で使う事例が出てきています。お年寄りに昔のフィルムを見てもらうと、そこからいろんなことを話してくれるようです。

ただ、松本さんはそうしたケアの現場への応用に慎重な姿勢を見せているようにも見えます。僕などは、他領域の人が関心をもって使いたいといっているのだから、使ってもらえばいいんじゃないかと思うのですが、どのあたりを気にされているんですか。

松本:森さんはよく、アートポイント計画では「人材育成」がひとつのミッションだと言われますよね。僕たちがGAYAの一環として取り組んできたサンデー・インタビュアーズというプログラムは、そのミッションを踏まえています。これまでAHA!が進めてきたアーカイブの実践や動機関心を共有できる仲間づくりです。

例えばサンデー・インタビュアーズでは、プロのようなスキルフルなふるまいではなく、一人の人間が余暇活動として、映像を見て気になったことや気になった人の話をきいてみるということを大切にしてきました。「私のおじいちゃん、もう少しで亡くなってしまうかもしれないから、いま話をききに行こう」とか、そうした切実な思いで話をきくことを、プロではない人たちが行うことを大事にしてきたんです。

また、近年、「2025年問題」ともいわれるように、2025年に団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる超高齢化社会が訪れ、ロスジェネ世代が本格的に介護の当事者になるといわれています。サンデー・インタビュアーズで取り組んでいる「異なる世代の異なる価値観」を知るという作業には、領域化されてきた「福祉」や「医療」における専門的なスキルを相対化したり、専門的なケアとは異なる「非専門的なケア」の可能性が開かれていく効果が結果的に生まれるかもしれないと考えているんです。

森:サンデー・インタビュアーズのメンバーも、「素人」とはいえ、月1回の活動を通して映像を見たり話をきいたりする一種のスキルを獲得しますよね。それとケアの現場の「プロ」のスキルが違うのはわかるのですが、映像を活用するという点で、その「違い」のどの部分が重要なんでしょうか?

松本:ケアの回想法的な枠組みのなかでは、思い出せたら成功、思い出せなければ失敗とか、「効果を測定」したり、されるわけです。だけど私たちが生きるこれからの社会にとって重要な発想やスキルは、思い出せないということをいかに受け止められるのか、ではないか。医療や福祉のプロの間では問題として認識されていないような部分、こぼれてしまう要素から深く考える時間が「日曜日」 であり、「日曜の聞き手」の目指すものだと思っています。

森さんはサンデー・インタビュアーズのメンバーにもスキルがあると言われましたが、人の記憶はやはりそんな簡単に引き出せるものではなくて、上手くいかないことも多い。そんなとき、思い出させるための技術について話すのではなく、思い出せないことを受け止める技術について話すことができるのか 。「文化」と「福祉」の間にある未開拓の領域を「アーカイブ」という農具で耕そうとするとき、僕たちが大事にしたいのは、「想起」と「忘却」の両方のあり方を受け止めるための身の丈にあった技法です。

他領域と交わるとき、文化やアートがもつべき矜持

森:ふたたび「似て非なる」部分について質問をしたいのですが、「対話型鑑賞」という美術鑑賞の手法がありますよね。知識に頼らず、目の前の作品を見て対話を行う方法ですが、サンデー・インタビュアーズの方法はこれともとても近いように思います。この方法も、やはり正解や誤りがなく、解釈のズレも受容できる方法だと思うのですが、これとの違いについてはいかがですか?

松本:例えばサンデー・インタビュアーズでも 、成果の質を問うていません。その代わりに「動機」を問うています。誰かに話をききに行くとき、そこにどんな切実さがあるのか。無理に引き出した言葉ではなく、「きく人自身にとって必要な言葉」を探して欲しいという気持ちがあります。僕らにはその動機をつくることはできないので、その動機は参加者それぞれがもち込んでもらうことを待っているんです。

また、とある終末医療関係者と話したことがあります。当事者には、他人に開示しているA面と閉じているB面があるという話でした。つまり、当事者は開示しているA面を見せて亡くなりたい。一方で、他人や家族にも見せないB面を医療関係者の方は見る。文化やアートが他領域、例えば医療や福祉と連携するにあたり、僕にはやはりその人の B 面 、つまり死の間際のよれよれの状態や心の揺れも入ってこなければ、その連携はいいものにならないのではという思いがあるんです。 この両面性をどう捉えたらいいのかを最近はよく考えます。

キレイなA面のみにかかわるだけでいいという考え方、あるいは、キレイなA面のみにしかかかわることはできないんじゃないかという考え方。はたまた、他領域との協働である限り、A面とB面の両面を扱うべきだ、あるいは、必然的にかかわらざるを得ないという考え方など、さまざまな立場があると思います。

————そうしたなかで、松本さんは、対象の普段見えていない側面、つまり「B面」を引き出すことにこそ文化やアートの役割があると考えられているのでしょうか?

松本:そうですね。今後、どんどん文化の予算のパイが減っていく予感があるなかで、さまざまな領域の方がAHA!と組んでよかったと思ってもらうためには、どこかに普段はたどり着けないものがないと、その先がないと思う。そのやり方をどうしようかと、この4年間ずーっと頭の片隅で考えています。

森:2022年に東京アートポイント計画ではじまった、海外にもルーツをもつ方たちと映像制作ワークショップを行うプロジェクト「KINOミーティング」では、つくったものを「作品」と呼ぶというこだわりがあるようなんです。それは、ワークショップの成果物をそう呼ぶことによって、活動への向き合い方やコミュニケーションの質が変わるからだ、というわけです。いまのお話はとてもそれに近くて、これは松本さんやGAYAの「表現活動」でもあるわけですね。

松本:そう思います。「8ミリフィルムを収集・活用する事業」は、置き場によって観光にも福祉にも表現活動にもなる。でも、そのそれぞれの分野が大切にしていることや、求めるスピード感は当然違っています。だからこそ、僕はそこで文化的な領分を「アーカイブ」という道具を使ってきちんと担保したいんです。

先ほど「なぜ8ミリフィルムなのか?」という質問に、記録を残すことの原点がわかるからと言ったんですが、もう少し正確に言うと、こうした活動をはじめた2005年のころ、公的な機関は、建前では「市井の記録は大事」といいながら、商業的な価値や歴史的な出来事が記録された映画を優先してアーカイブしていたんです。理屈としては優先順位をつける必要性は理解できるんですが、心情的にはそういう態度に対して腹が立った。ならば、小さな組織であろうとも、自分たちができるやり方で、市井の人々の記録と記憶のアーカイブをやってみようと思ったんです。だから AHA!は記録と記憶にまつわる「表現活動だ」と言われると、確かにそうかもしれません。

かといって、これが「作品」づくりかといえば疑問です。「アーティスト」という人格をあてがわれるのもそれほどこだわりはないのですが、どこかでそうラベリングされることが癪にさわったりもするんです。さらにいえば正統なアーカイブの実践と理論の外側ではじまった活動なので、「アーキビスト」とも違います。どこにも属せないという違和感がずっとあって、居場所がない感覚をずっともち続けています。

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

松本篤(まつもと・あつし)

NPO法人remoメンバー/AHA!世話人

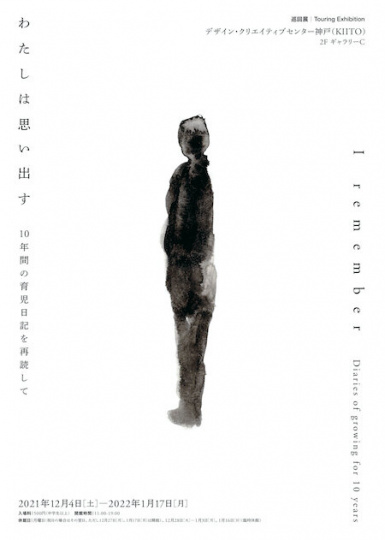

1981年兵庫県生まれ、大阪在住。2003年より「文房具としての映像」という考え方のもとに活動するNPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)の取り組みに参加する。2005年より8ミリフィルムや家族写真といった“市井の人びとの記録”に着目したアーカイブ・プロジェクト、AHA!(アハ)を始動させる。「穴アーカイブ」(東京都世田谷区 2015〜)、「HOME MOVING!」(茨城県水戸市 2017〜)などの市民参加型アーカイブを企画・運営。編著に、平和の象徴として戦後すぐにタイから来日し、井の頭自然文化園で長らく飼育されていた日本最長寿記録をもつアジアゾウのはな子(1947-2016)の69年の生涯に光をあてた記録集『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』(発行:武蔵野市立吉祥寺美術館)、展覧会に『わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち』(せんだい3.11メモリアル交流館、2021)ほか。そのほかの著書に『フィールド映像術』(古今書院、2015、共著)などがある。

remo

https://www.remo.or.jp/ja/

移動する中心|GAYA

2015年から世田谷区内で収集・デジタル化されてきた、昭和の世田谷を映したホームムービーを活用して、語りの場をつくるコミュニティ・アーカイブプロジェクト。初詣、海水浴、運動会、遊園地、雪遊びといった、8ミリフィルムに写された記録をきっかけに、自分たちの生きる「いま」を考える。また、プロジェクトをともに動かす担い手の育成も目指す。

https://aha.ne.jp/project/gaya/

「サンデー・インタビュアーズ」

https://aha.ne.jp/si/

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉

アートプロジェクトの担い手に話をきく、インタビューシリーズ。今回は、2019年から世田谷区で活動を行う「移動する中心|GAYA」の松本篤さんをゲストに迎えました。

手紙や写真、ホームムービーなど、誰の家にもある私的な記録。松本さんが世話人を務めるAHA!は、こうしたパーソナルな記録物のアーカイブを通して、そこに潜む価値を探り続けてきました。その関心の延長線上にあるGAYAは、世田谷区の一般家庭から集まった約16時間におよぶ8ミリフィルムの活用と、その映像を起点とした人々の語りの場をひらくプロジェクトです。

例えば、活動のひとつ「サンデー・インタビュアーズ 」では、昭和30〜50年代に一般家庭に普及した8ミリフィルムを、昭和45〜57年ごろ生まれのロスト・ジェネレーション世代が鑑賞。そこからみんなで対話を行ったり、疑問に思ったことを調べたり、当時を生きた世代の人に話をきいたりすることを通して、「いま」という時代について考えたり、来るべき社会に向き合うスキルを開発しています。

現在、ケアなど幅広い分野からも注目されているGAYAの活動。しかし、松本さんはそうした状況だからこそ、大切にすべきものがあるのではないか、と問いかけます。GAYAが掴み取ろうとしているものの正体とは何なのか。東京アートポイント計画ディレクターの森司との対話を通して、その「輪郭」に迫ります。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、2、3、5、8枚目)

>「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈前篇〉

「アート」にできること、「アート」を超える生への問い

————前篇では、GAYAの「サンデー・インタビュアーズ 」の活動において、松本さんが8ミリフィルムを前に語る人から、その人にとって必要な言葉、切実な動機が出てくるのを期待していることなどをおききしました。僕も普段からインタビューをする仕事をしているので、人から建前ではない、思いもかけない話をきけたときの喜びはわかります。

松本:そういうおもしろさは人と共有可能だと思います。GAYAの活動はそのおもしろさを共有する仲間づくりです。ただ、「プロのスキルのあり方とは異なるスキルがある」とも思っています。

森:そこがとてもわかりづらいところです 。松本さんは、GAYAの活動や方法論を他者とも共有したいと思っている。けれど同時に、そこにある「動機」が重要なんだと語る。松本さんたちが使う方法論は、やはり他領域の人も使ってみたいと感じると思います。だけどそこには安易に扱えないハードルがあるらしいことも、今日のお話から見えました。

であれば、先ほど、GAYAで行っているような活動は表現活動でもあると話してくれましたが、さらに先まで進んで、「これは自分のアート活動だ」と言い切ってしまった方が、多くの人にとっては理解しやすいと思うんですよ。 ただ、松本さんはそう言い切ることをためらわれていますよね。根がアーティストなら、「アートをやっていいのか」という問いは生まれない。そういう人はアートをやることへの戸惑いがないからこそ、その問いはどこから来るのかということが気になってきます。松本さんはアートのもつ何かにこだわり、引っ張られている気もします。

一方で、いま話されていたような、人の意外な話をきくおもしろさというのは、シンプルにある種のインタビュー術でもあるわけですよね。

松本:そうです。プロのインタビュアーが用いるスキルは確固として存在していて、とても大事です。ただ、GAYAは専門学校ではないので、その実効性のあるスキルを学んだり、講師を招いて講義してもらうようなことはしません。むしろ僕らはそのスキルを用いる動機を問うという、メタなスキルがあることを問題提起しているつもりです。そして、そうした姿勢に意義を見出し、引き取ってくれるのがアートだけだったんです。 福祉や観光や教育には、その「メタさ」は要らないって言われてきたんです。

でも、アートという領域にお邪魔したら、それはそれで違和感を感じました。例えば、「それは作品ですか?」とか「あなたはアーティストですか?」といったことを問われ出し、登場するボキャブラリーの幅が狭いと思いました。本心としては「それはアート側の都合に当てはめているだけなのでは」と。すごく大きなことを言えば、自分たちはアートという領域からはみ出てしまうサイズ感のもの、一回りも二回りも大きくて広いことをやっている感覚もあるんです。

森:「一回りも二回りも大きいこと」って?

松本:生活とか、「生きる」みたいなことです。

森: 先ほども言ったように、「映像を見て誰かと話す」という方法論は、それほど珍しくない。だけど、松本さんはアスリートのように、普通では考えられない長い時間と思考をそこに注ぎ込んでいる。そこに「人生」のような大きいテーマがもうひとつあると言われれば、違和感はないです。

松本:こうした活動をはじめた2005年に自分が一人称で抱いていた問いが大きかったと思います。それは、その10年前に起きた、1995年の阪神・淡路大震災のことです。僕は震災当時、兵庫県下に住んでいて、少し経ってから1日ボランティアをしました。その経験が僕にとってとても印象深かった。避難所の小学校で一人の妊婦を見たんですが、僕にとっての震災経験はそれなんです。

10年経った2005年に私的な記録と記憶に関係するプロジェクト、AHA!の立ち上げを構想しているとき、ふとその妊婦の姿を思い出しました。つまり、95年に僕が見たお腹の子は、2005年には10歳になったわけですけど、その子はお母さんから震災の記憶をきいて、その経験していない経験をどう血肉化しているのだろう、経験の不在の輪郭をいかに経験できるのだろうと思ったんです。その興味から、私的な映像文化が普及した原点である8ミリフィルムに着目した企画がはじまったわけです。

この問いがアートなのかはわかりませんが、ある種の普遍的なテーマを扱っているような感覚はありますし、もっと自分の関心に引きつけると、まさに自分の切実さからこのプロジェクトは続いていると思います。ただし、法人格のある組織のひとつのプロジェクトとしての側面もあるし、ほかのメンバーの問題関心とも共存させながら進めてきたので、属人的に一人称でプロジェクトを語ることにも違和感があって、三人称で語るというのが適切だと考えています。

プロジェクトの「人称」をめぐって。仲間が見せる「ミラクル」

————「プロジェクトは三人称で語るもの」とはどういうことですか?

松本:端的にいえば、みんなの欲望も巻き込みながら、自分だけではできないことをしたいということです。僕だけがやりたいことなら、自分だけでやればいい。ただ 、それだとどんどんつまらなくなっていくから、そういうことにはあんまり興味はないんです。

————プロジェクトを立ち上げた個人と、プロジェクトという大勢の人がかかわる協働の場の関係をどのように考えるのか、という問いでもありますね。

森:松本さんは、「見たいもの」がある種はっきりとあって、それに見合う体験をおそらく何回かしたことがあり、その回数を増やしたいと感じているのだろうと思います。僕もアート業界で生きてきたから、何回かそうした、見えないものが見えるような高みを感じる体験をしたことがある。それは非常にアーティスト的な探求だと個人的には感じるし、先ほどの、95年の被災地での体験がその原点にあるという語りは興味深かったです。

他方で、確かに一人称と三人称では、スタンスは全然違う。三人称だと、自分で采配すべきものと、してはいけないものの線引きも出てくる。でも、プロジェクトってデザインが自由だから、べつに主語が一人のプロジェクトもあれば、みんなのプロジェクトもある、というものかなと思うのですが。

松本:プロジェクトの背後に「わたし」はあっていいと思うし、僕も何か判断するとき、ふとその「自分」が顔を出して、行きつ戻りつすることはあります。ただ、特にGAYAの活動で、映像を見て、誰かに話してもらうとき、自分の意図の外側で動き出している何かを感じるんです。そのとき、「わたし」というものの確固たるあり方が解けていく感じがあって、そのあり方に正直になると、三人称がしっくりくるんです。

サンデー・インタビュアーズの参加者に対しては、とにかく動機をドリブンしてもらいたく、成果は問いません。その代わり、参加者がジタバタしたり、ああでもないこうでもないとフラフラ歩いているその模様を橋本倫史さんというプロのライターがきちんと文字にしてくれています(noteにて連載)。昨年度から活動に伴走して、定期的にレポートを書いてくださっているんですが、その文章があるから、そこに起きていることが何なのかってわかるんだと思うんです。

こうした活動を通じて、 僕たちが以前から考えていたこと以上のリアクションが参加者の皆さんからもらえました。サンデー・インタビュアーズのメンバーの間でも、じわじわと一度だけではわからない、回を重ねることでわかるおもしろさがあることが伝わっていったと思います。それはこの4年間の財産だと感じます。

————メンバーと協働したからこそ生まれたエピソードはありますか?

松本:毎回、違うメンバーが「主人公」になる感じがあるんですよね。誰かが意外なことを見つけ、それによってフィルム提供者からきいた話が変わることもある。例えば、ある家族の映像を見たとき、提供者に「お母さん」ときいていた人物のことを、新しいメンバーが「髪型が違うからお母さんじゃないよね」と指摘して、みんなが驚いたりとか。

その時代を生きていないと基本的にわからないのであれば、僕たちのやっていることにはおそらく意味はない。でも、そうやって、時が経てば経つほどわかることもある。フィルム提供者でさえ気づいていなかったことに、60年ぐらい経ってから当時を知らない人が媒介することで気づくこともある。それは希望だなと思う。仲間が増えることは、視点や視野を複数にすることです。別々のものを見てもいい、語ってもいいという関係をゆっくりとつくることです。

「道具」を使う目的をいかに共有していくのか

————4年間の活動を経て、次に考えている展開はありますか?

松本:例えば、「場所」をもつことなのかなと、いまは思っています。この4年間は、ワークショッププログラムをどこにでももっていける道具として洗練させることに力を入れてきました。リアルな場での活動も考えたけれど、ちょうどコロナ禍も重なり、オンラインでのプログラムに取り組んできた。その意味では、GAYAでほんとうにやりたかったことはまだはじまっていないともいえるのかなと思います。

というのも、プログラム名にある「移動する中心」は、英語表記では「Moving Archive Center in Setagaya」。「アーカイブセンター」のような公的で固定的な性格のものが、移動式映画館のように区内を巡回していく。そして、みんなで映像を見ることで、いろんな声が集まるとおもしろいのではないか。それがGAYAの最初の構想でした。収集した映像に映っている場所での上映を通じて、それをその土地に返したい思いもある。地域コミュニティという土台の上に、「見る」という即興的な実践コミュニティやアソシエーションを立ち上げては、時間が来るとバラバラになってそれぞれの暮らしに戻る。個人の記録と記憶をメディアにして、離合集散を繰り返す。その世話人づくりの最初の一手が「移動する中心|GAYA」というプロジェクトでできたのではないかと思います。

森:それはまさに最初の企画書に書いてあったことですね。

松本:そうですね。それをやることにいまも魅力を感じます。堅牢で動かない既存のアーカイブの仕組みを壊しながら、いや、使いながら、どう変えていけるのか。僕たちは、「アーカイブ」という道具が有効だということを、「回想法」的ではないあり方で福祉や医療の領域にも伝えたい。「アーカイブ」を使ってさまざまな領域に横串(よこぐし)をさしたい。

森:哲学はどうですか? 話をきいていて、松本さんがやっていることは哲学実践、最近の言葉でいえば「哲学対話」の新しいスタイルといってもいいのかも、と感じたんです。そこにアート的な手法に見えるものが入っているからわかりにくいけど、両者が交差した事業なんだな、と。

松本:そうですね。僕たちのやっていることは、大文字の「哲学」とは異なりますが、確かに哲学的かもしれません。たぶんこれまではあまりそんなふうに言ったことはなかったですし、これからも言わないですが、哲学や倫理の実践なのではないかと感じています。

森:行政的に見れば、GAYAは他分野の人も使いたくなるいいツールをつくって、それでもう十分に成果といえるものはある。でも、松本さんは「まだはじまっていない」と言う。そういう意味では、ほんとうに本人が目指している成果はもっと先にあるわけですよね。だから、最初の企画書にあるように、ウィズコロナのなかで世田谷を実際に回って、プロジェクトを身体化したときにどんな風景が見えたのか、またお話をきいてみたいなと感じましたね。

松本: 道具を使う人の「動機」を問うなかで、その道具をつくった側の「動機」や「倫理」が問い返されている感じがします。僕はこれまで「アーカイブは誰でも使える道具だ」と言ってきたし、そこには受動的でありながら能動的なふるまいが生まれる契機があると思ってきました。でも、自由に使ってもらうためには、やっぱりそういう目的の意識の共有が、道具の使用の前にあるべきなのかもしれないということを、GAYAの活動を通して確認できました。

もしかすると、人から見るとややこしく感じるかもしれないこうした倫理観は、文化やアートがさまざまに社会的な要請を受け、広がりを見せている時代だからこそ、今後より重要になってくるのではないかと考えています。

昨今のアートプロジェクトでは、誰もがわかるような社会的意義に寄り添う意識が強すぎて、個がプロジェクトに奉仕しているような構造になっているものが多いという印象ももっています。他者の記録や記憶を扱うプロジェクトに取り組む限り、他者にどう配慮すべきかと同時に、自分のことも守る、ケアすることが必要になります。それはもっと言えば、自分とプロジェクトとの距離の取り方という議論にもつながると思います。安易に他者のものを奪わず、わたしはあなたではない、というところからはじめないと、大きいものに同化してわたしを殺してしまいかねない。いい意味で、ちゃんと他人に無関心でいられる状態をつくること。アートプロジェクトが他領域との連携を進める上では、「私」という単位からはじめ、「私」に立ち戻ってこれるという技法や倫理がますます必要になってくると思います。

Profile

松本篤(まつもと・あつし)

NPO法人remoメンバー/AHA!世話人

1981年兵庫県生まれ、大阪在住。2003年より「文房具としての映像」という考え方のもとに活動するNPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)の取り組みに参加する。2005年より8ミリフィルムや家族写真といった“市井の人びとの記録”に着目したアーカイブ・プロジェクト、AHA!(アハ)を始動させる。「穴アーカイブ」(東京都世田谷区 2015〜)、「HOME MOVING!」(茨城県水戸市 2017〜)などの市民参加型アーカイブを企画・運営。編著に、平和の象徴として戦後すぐにタイから来日し、井の頭自然文化園で長らく飼育されていた日本最長寿記録をもつアジアゾウのはな子(1947-2016)の69年の生涯に光をあてた記録集『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』(発行:武蔵野市立吉祥寺美術館)、展覧会に『わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち』(せんだい3.11メモリアル交流館、2021)ほか。そのほかの著書に『フィールド映像術』(古今書院、2015、共著)などがある。

remo

https://www.remo.or.jp/ja/

移動する中心|GAYA

2015年から世田谷区内で収集・デジタル化されてきた、昭和の世田谷を映したホームムービーを活用して、語りの場をつくるコミュニティ・アーカイブプロジェクト。初詣、海水浴、運動会、遊園地、雪遊びといった、8ミリフィルムに写された記録をきっかけに、自分たちの生きる「いま」を考える。また、プロジェクトをともに動かす担い手の育成も目指す。

https://aha.ne.jp/project/gaya/

「サンデー・インタビュアーズ」

https://aha.ne.jp/si/

くるとのおしらせ

神津島を舞台にしたアートプロジェクト『HAPPY TURN/神津島』の企画や、島の伝統、伝承、地域文化などを発信する定期刊行物です。2021年度までに28号を発行しました。活動拠点である「くると」での配布のほか、島内の各世帯へ一斉配布されています。

*クレジットは最新号のものです。

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉

地域に根差した活動を通して、これからのアートの可能性を広げるプレイヤーたちに話を聞いてきた「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、町田市で2017年から「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」という取り組みを行う、「社会福祉法人東香会」理事長の齋藤紘良(こうりょう)さんにお話を伺いました。

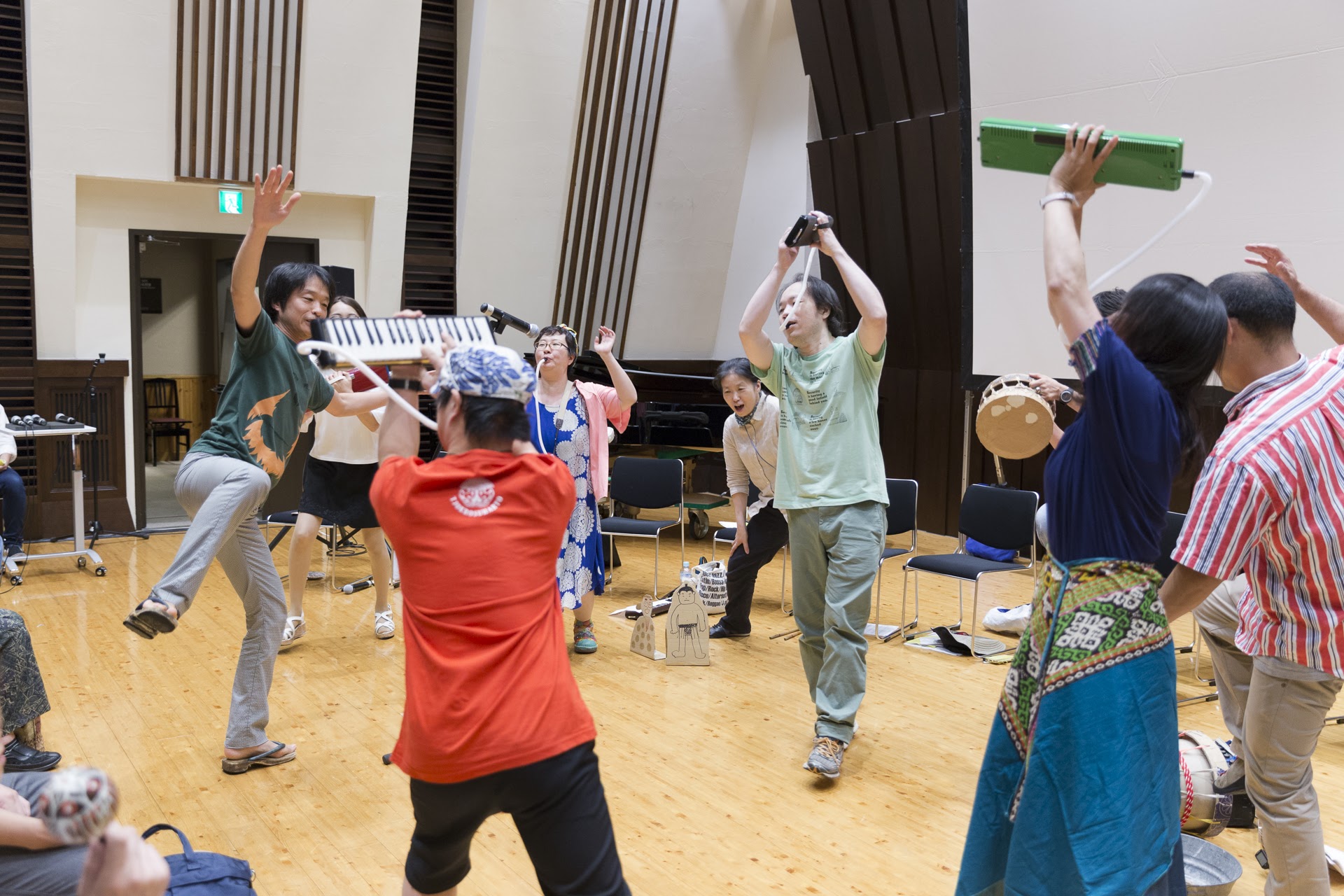

「YATO=谷戸」とは、丘陵地が浸食されることで生まれる谷状の地形のこと。そのプロジェクト名のとおり、齋藤さんが副住職を務めるお寺や、園長を務めた保育園、由緒ある池などが点在する勾配のある里山一帯を舞台にしたこの活動では、地域の小学生と土地の記憶を学びながら、「500年続く文化催事=お祭り」を築くことを目指しています。

しかし、ただのお祭りではありません。じつは齋藤さんには、音楽家の一面も。そんな多面性を反映するように、YATOの活動にはヨーロッパの民族楽器であるバグパイプや、バリ島由来の影絵、餅つきなど、さまざまな文化が混在します。

そして、コロナ禍になり、これまで手付かずだった拠点である里山の手入れを開始。人が歩ける道をつくり、豊かな土壌の生態系を生み出そうとしています。

すべての物事につながりを見出し、自身の働きかけによって、それらが生き生きと動き出す流れをつくろうとする齋藤さんが、5年間のYATOの活動を通してたどり着いた現在地とは? 東京アートポイント計画ディレクターの森司と一緒に探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:川村庸子/撮影:加藤甫)

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

物理的距離を超えた、心理的なコミュニティ

森:前篇では紘良さん自身のことや保育園のお話を聞きましたが、後篇では東京アートポイント計画と共催した感想も伺えればと思います。まずは、共催して良かったことはありますか?

齋藤:それはやはり、YATOに集まる小学生たちに「やとっ子同盟」という呼び名ができたことですね。YATOの運営メンバーが、同じメンバーの一員としてこどもと接すると自分たち自身が楽しいと気づき、それに伴ってこの名称ができたのですが、これは大きかった。

細かい話ですが、僕らは保育園をやっているからこどもを対象にするのは当たり前だというふうに漠然と行うのと、この名前を伴いながらやったことには大きな差があると思うんです。

森:前篇で話していた「出会い方」のつくり方の話にもつながりますね。

齋藤:小学生とかかわる入口をつくろうとプログラムオフィサーの嘉原妙さんと相談する中で、この名称のアイデアが出てきました。さらに、小学生が中学に上がったとき、ただ卒業するんじゃなくていろんな年代のつながりができたらいいなと思い、より広い範囲の「同盟」という名前に。こうした仕組みが仲間意識につながりましたね。

僕の意識の変化では、そのことでこどもたちが「お客さん」じゃなくなったんです。あるとき「お客さんとして接するのをやめよう」と思って、そこからはこどもを「危ないぞ」とかって叱るようにもなった。これは結構ターニングポイントだったと思います。

森:「500年の祭り」なわけで、こどもが叱られない「祭り」ってないですもんね。

齋藤:やりすぎる子がいて、初めて祭りは成立するんですよ。

森:それを叱る大人がいて、学びがあって、関係性の濃度が上がる。客じゃなくなる距離感とは、要するにコミュニティになったってことですよね。そのコミュニティを語るうえでは、「やとっ子同盟」とバグパイプ、もうひとつ影絵という要素の面白さもあります。

齋藤:影絵は僕の音楽仲間でもある川村亘平斎(こうへいさい)くんがやってくれていますが、僕にはこの寺を日本的なもので固めたくないっていう反骨精神があって。もっと「アジア」の寺、祭りにしたいんです。そこで、影絵で有名なバリでの修行経験もある川村くんに声をかけました。

前篇で森さんはバグパイプと影絵はルーツが違うと話されたけど、基本的にこの土地には継承する文化があまりない。その中で、寄せ集めの「地のもの」で祭りをやって、果たして500年持つのかと。それだったら、縄文文化と弥生文化が混じり合ってその後の伝統文化ができたように、そもそも違う文化に接続してみようと思った。だからバグパイプに影絵、餅つき、初期はスチールパンも入れた。それが自然に淘汰されていけばいいという考えなんです。

森:川村さんと紘良さんの関係は持続的でとても良いものに思えるけれど、活動を一緒にするうえで共有している感覚はありますか?

齋藤:川村くんとは、「距離」の感覚を共有している気がします。「地域」というと物理的に近い人を想定するけど、僕らはもっと精神的な距離の近さを大事にしようと考えていて。どこに住んでいようと、YATOで行われていることにポッと想像が膨らむような人たちを僕らはYATOの地域のメンバーと呼んで、関係を温めていきたい。

だから、影絵ワークショップも遠くの地域から参加している方たちが結構多かったんですけど、その人たちを「やとっ子同盟」という名称でまとめたとき、全然違和感がなかったんです。僕らはコロナ禍でリモートが始まったときも、リモート万歳でした。

森:そういうところにも、このプロジェクトがコロナ禍になってから一層密度の濃い企画や関係性を育んだ、ある種「化けた」理由はあるかもしれないですね。こうしたさまざまな場所からの参加は、いわゆる「賑わいの創出」にも見えるだろうし、僕らはそれに寄与したとも言えるんだけれど、「やとっ子同盟」や「心理的な距離」の話を聞いていると、そこで育まれていたのは単なる賑わいの創出でもなかったんだろうなと思うんですよ。

齋藤:かつてのコミュニティには、鐘の音、鈴虫の声や夕暮れによって、みんながある時間や気持ちを緩やかに共有することがあったと思います。そこに杓子定規な「時計の時間」が入ってきて、みんなが自分の体感から離れて、1分1秒という数字で動くようになった。でも僕は、人を完全には画一的にチューニングできないと思っていて。YATOは、そうではない、体感に合わせて緩やかに伸び縮みする時間にまた会える場所であってほしいと思っています。

「圧」と時間を味方につける

森:その一方で、紘良さんはディレクターの才能もネットワークもあるから、こういう集まりは僕らがいなくてもつくれた気もします。そこで後篇の問いのもうひとつの側面、我々と組んで「しまった」ことによるポジティブな変化があれば、お聞きしたいですね。

齋藤:「組んじゃった」というのは、正直ありますよ。

一同:(笑)。

齋藤:面白そうだと思って組んじゃいましたけど、東京都とアーツカウンシル東京と共催することによって運営上の規制が厳しくなりますよね。これはうちに優秀な事務局のスタッフがいないと対処できなかった。ただ、スタッフには怒られるかもしれませんが、その規制が組んだことの大きなメリットだったと思います。

――規制がメリットなんですか?

齋藤:もちろん、東京アートポイント計画的には、リスク管理などいろんな事情があって厳しくする面もあると思うんです。でも、まさにさっきのこどもの話と同じで、「何でもいいよ」だといろんなことができない。何かボコっとした障壁のようなものがあって、それに対してこっちが凸になるのか、凹で返すのかってことの中で物事は生まれてくるから。

その圧の中だから、こちらもああしようか、こうしようかと考えていける。それがなかったら妄想で終わってたかもしれない。体が動かなかったかもしれないです。そこに実体を与えてくれたのが大きかった。

森:規制というのは、具体的にはお祭りなのにお酒が飲めないとかね。

齋藤:そう、隠れてしか飲めない(笑)。この前も、YATOに参加してくれている檀家さんたちは、共催が終わったら真っ先に酒を飲むと宣言されていました。

森:そのお酒は、ただのアルコールじゃないんですよね。お清めの意味もある。もちろん規制にはさまざまな理由はあるのだけど、個人的には文化がそこまでクリーンにやらなくてはいけないものなのかとの思いもある。だから、やめてくださいとお願いする立場でおかしな話ではあるんですけど、そこは文化として守るべきものだというふうにも思っています。

齋藤:おっしゃるとおりで、この辺りは農業で成り立っている地域でもある。一年間の労働の成果としてお米ができ、お酒ができ、それを祭りで飲む。それはお互いにつながり合っているピースなんですよね。そういうことも共催を通して、あらためて実感できた。

森:「天井」があったからこそ、ある種の反発でかたちができてきた、と。それは僕らにとってはとてもありがたいお話だけど、ここまで化けるかというくらい化けましたよね。

齋藤:自分たちとしては、何ができたのかと思う部分もあるけれど……。

森:あの山道ができただけでも十分でしょう。次のフェーズをつくるために技術を持った仲間を呼んできて、環境を整えて……というこの一連の仕事は、いわば500年という時間のスパンに向けた仕込みですよね。でも、仕込みのサイズ感が大きい。大人が自分の資源を最大限動員して、すごく贅沢に秘密基地をつくって遊んでいるような感じがするんですよね。

あと、時間を味方にする方法が面白いと思います。さきほど歩いて保育園まで行った際、使われなくなった古い園舎があって、紘良さんはそれをすぐに壊すのではなく、10年かけて解体しようと思っていると話されていた。「500年の祭り」もそうだけど、大きな時間を相手にするのは、普段こどもに触れているからか、仏教からか、何が背景にあると思いますか?

齋藤:ひとつは自分がものをつくってきた体験ですかね。以前まで僕は、ものづくりはものができたときが頂点だと思っていて。だけどいまは、そこから先の方が長いということが何となくわかっている。とくに園舎は、使われ始めてからのものですよね。作品ができたあとの変化までをアウトラインとして、ものをつくることが多くなってきた。そして、ものはつねに変化し続け、アクティブだという考え方は仏教から来ているかもしれません。

森:じゃあ、すべてがプロセスで、つねにオンゴーイングなんですね。

齋藤:そうなんです。それもあって、里山をいじり始めたところがあります。全部を動かさないと気が済まなくなっちゃった。

森:それで生態系をつくっている、と。このエリアは完全にひとつの「環世界」ですよね。共催が始まるとき、500年の祭りのお手伝いは無理だけど、そのための準備のお手伝いならできますとお話をして。そうやって少しの間、この環世界に寄生させてもらって、我々が去るときには山道ができ、視界も開けた。そんな爽快感があります。

本気で遊ぶ。すべてを動かす。

齋藤:森さんが初めてここに来たとき、この「こもれび堂」という建物も倉庫で、山も荒れていて、いろんな時間が止まっていました。それを動かそうというとき、一箇所だけを動かしてもダメだと思ったんです。糸に重りを垂らして、遠心力でグルグル回したら、すべての部分が動き続けるように、何かを動かすのなら全部動かさないといけないと思って。

森:身はひとつなのに、忙しくなる一方じゃないですか?

齋藤:そうですよ。どうしてくれるんですか。

一同:(笑)。

齋藤:つつかれちゃったから、動かざるを得ないんですよ。使命感ですね。

――紘良さんは「使命感」という言葉で、自分のあり方をどのように位置付けていますか?

齋藤:このプロジェクトにかかわる一人のプレイヤーであり、だからこそいつでも抜けられる感覚かもしれません。バグパイプにもつながりますが、プレイヤーになることは、ディレクターを一度降りることでもある。そのことで自分がつねに真ん中にいるところから外れているんですよね。僕が真ん中にいて、お寺を再生したというゴールにしたくない。「気づいたらいなかった」くらいで回せると、500年続くイメージが持てると思っていて。

森:いま、里山へのかかわりの一部を建築チームに委ねているのも、そうした感覚からなんですか?

齋藤:そうです。いま協働している人たち以外にも、この里山に興味があるプレイヤーがいろいろ入ってきて、動いていけばいいなと思っています。

じつは山を拓くときに、それを大きくふたつのエリアに分けました。お寺に向かって右側のエリアは貨幣価値につながるレイヤーで、左側のエリアは宗教的なレイヤーという考え方にしたんです。前者ではふたつの意味の「ざい」、つまり木材の「材」と財産の「財」を重ね合わせて、木材で人との関係をひらいたり、宿坊をやったりしていこうかなと。そして後者では、お墓を中心にそうした貨幣価値を離れた信仰の拠り所となるような山をつくろうとしています。

だから、この山への入り方はレイヤーによってだいぶ変わる。そして、さまざまな入口の人たちを混在させる場として、「YATOの縁日」というお祭りを位置付けているんです。

森:共催を始めたとき、これだけいろんなことをできる法人と組むというのは、きっと何かを良い意味で「壊す」ことを期待されているんだと感じました。最初にプレゼンテーションを受けたとき、「YATO」というネーミングや、資料のデザインの出来の良さを見て、これは簡単には「壊せない」と思ったことを覚えています。だけどこれだけ化けたのは、僕らの仕事というより、やはりコロナによる影響が大きいと思います。

もしもコロナ禍が訪れず、従来通りの仕事が十全にできていたら、山道をつくる暇がない。でも、コロナ禍があり、紘良さん自身も園長を退く変化があった中で、急速に活動の濃度が上がっていった。沈黙思考をしているように見えて、明鏡止水(めいきょうしすい)の心持ちで500年のcommonの礎になる仕込みをされていた驚き。「こんなことをしていたのか!」という感じです。立派な卒業制作に立ち会えた喜びがあります。

齋藤:僕としては、とにかくいろんなことが動き出したことが大きかった。祭りは僕たちがやろうと言い出さなくても、参加者たちから自然にやろうという声が上がってくる感じになっています。東京アートポイント計画と共催していなければ、「YATOの縁日」というものが生まれていないし、山道もなかった。この場所をもっと良くしたいという欲はまだまだあるんですけど、そういうレベルではなく、もっと大きな枠で見たら、「500年の祭り」をつくる準備は成功したなという感じはしていますね。

森:僕の勝手な受け止めとしては、何か目に見える成果よりも、紘良さんの気持ちが整ったという意味で準備ができたことが重要だと思っています。だって、楽しそうですもん。

齋藤:じつはさっきから、カッコよくなりすぎると思って言わなかったんですけど……。

――ぜひ、最後にどうぞ。

齋藤:僕、この場所で遊んでいるんです。

森:やっぱり! ずっと「使命感」って、それこそカッコつけているなと(笑)。

一同:(笑)。

森:だから、秘密基地をつくる、遊ぶ感覚なんだろうなと思っていました。

齋藤:本気で遊んでいますね。やっぱり遊びは、本気じゃないと楽しくないですから。

Profile

齋藤紘良(さいとう・こうりょう)

作曲家/しぜんの国保育園 理事長

1980年生まれ、天秤座。165cm。56kg。専門は、こどもが育ち、暮らし、老いて死んで次に向かうための環境や文化を考えること。保育施設の運営、500年間続く祭りの創造、寺院の再興、映像番組などへの楽曲提供、そして雑貨と電子楽器を駆使したパフォーマンスなどを行っている。発表音源に『narrative songs』(CD,spotify etc.)、著書に『すべて、こども中心。』(カドカワ)などがある。全国私立保育連盟研究企画委員、和光高校非常勤講師。「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」ディレクター。

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

「谷戸」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形を持つ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする「しぜんの国保育園」や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年間続く人と場のあり方(=common)を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。

https://yato500.net

*東京アートポイント計画として2017年度から実施

すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈前篇〉

地域に根差した活動を通して、これからのアートの可能性を広げるプレイヤーたちに話を聞いてきた「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、町田市で2017年から「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」という取り組みを行う、「社会福祉法人東香会」理事長の齋藤紘良(こうりょう)さんにお話を伺いました。

「YATO=谷戸」とは、丘陵地が浸食されることで生まれる谷状の地形のこと。そのプロジェクト名のとおり、齋藤さんが副住職を務めるお寺や、園長を務めた保育園、由緒ある池などが点在する勾配のある里山一帯を舞台にしたこの活動では、地域の小学生と土地の記憶を学びながら、「500年続く文化催事=お祭り」を築くことを目指しています。

しかし、ただのお祭りではありません。じつは齋藤さんには、音楽家の一面も。そんな多面性を反映するように、YATOの活動にはヨーロッパの民族楽器であるバグパイプや、バリ島由来の影絵、餅つきなど、さまざまな文化が混在します。

そして、コロナ禍になり、これまで手付かずだった拠点である里山の手入れを開始。人が歩ける道をつくり、豊かな土壌の生態系を生み出そうとしています。

すべての物事につながりを見出し、自身の働きかけによって、それらが生き生きと動き出す流れをつくろうとする齋藤さんが、5年間のYATOの活動を通してたどり着いた現在地とは? 東京アートポイント計画ディレクターの森司と一緒に探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:川村庸子/撮影:加藤甫)

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉

山を再起動する

――今日はインタビューの前に、『YATO』の舞台であり、紘良(齋藤)さんが副住職を務める簗田(りょうでん)寺を囲む里山をみんなで歩かせてもらいました。お寺の本堂の背には、龍の伝説が伝わる「龍王ヶ池」という池があり、さらに奥が斜面になっています。この斜面は以前までほとんど手入れがされておらず、人が歩くことさえ難しい状況だったそうですね。

齋藤:そうですね。人が足を踏み入れるような場所ではなく、荒れ放題で、僕でもどういう状態かわからない箇所もたくさんあったんです。その里山をどうにかしたいと思い、コロナ禍になってから、林業会社の「東京チェンソーズ」さんなどと協働して、自分たちで手入れをしてきました。木を切り、土壌を良くして、人が歩ける道をつくったんです。

――斜面を登り切ったところには、紘良さんが以前園長を務め、いまは理事長としてかかわる「しぜんの国保育園」がありますが、今日はそこまで歩きました。驚いたのは、山道のあまりに自然な佇まいです。紘良さんたちが最近つくった道とは思えませんでした。

齋藤:山を拓くうえでは、ただ道をつくるだけではなくて、この場所全体の環境を意識し、土中環境を良くすることも大切にしました。木を切って地面に日光が当たるようにして、落ち葉を乾燥させる。水が通る路もつくる。さきほど「菌糸」をお見せしましたが、団粒(土の小さな塊)同士の間をつなぐ役割を果たす菌糸が豊かな土は、フカフカで水の循環も良くなる。そういう状態の良い土壌は、近年報道される機会も多い土砂崩れも起きにくいんです。

もうひとつ大切にしているのは、東京チェンソーズさんや、YATOの拠点である「こもれび堂」の家具も制作いただいた小林恭さん・マナさんの設計事務所「ima」など、このプロジェクトにかかわる人に実際に山に入ってもらい、身体を動かしながら協働してもらうこと。今日もちょうどみなさんが山で作業をしてくれていました。その体感が大事だと思っています。

森:道を歩かせてもらって感じたのは、紘良さんが身の回りの些細なことまで含めて一つひとつを丁寧にひらいて、それを自分のものにしてきたんだなということ。荒れ果てた「よくわからない場所」だった土地を、自ら手を動かしながら、「自分たちの場所」にする。そういう応答性をとても感じました。

――斜面の上から下を見ると、木と木の間から簗田寺がチラチラ見えました。風や光の新しい通り道ができて、さらに新しい視線の抜け道もできて、この里山一帯を生き還らせているようでしたね。しかも、伐採した木材は近所の木材屋に持ち込まれたとか。

森:周辺地域との関係も含めたいろんな部分が、紘良さんたちの働きかけによってあちこちで再起動しているような感覚がありますよね。こういう「全部」を生かすような世界観は、YATOや紘良さんの動き方によく感じることです。そうした志向性をお持ちなのは、どこにルーツがあると思いますか?

齋藤:これは最近感じることなのですが、やっぱり仏教かなと思います。僕はずっと仏教を宗教だと思っていたんですけど、最近は「哲学」だと考えていて。その核心は、一言で言えば無駄なものが一切ないということです。無駄だと思われることが、何につながっているのか、それを明らかにしていくことによって、あらゆるものがまた生かされていく。そういう相互関係をつねにつくることをいままでやってきたんじゃないかな、と最近思います。

森:前から実践はしていたけど、最近自信を持って言語化できるようになったということですか?

齋藤:そうですね。そうしたすべてを生かす発想があるから、仏教では、「分断」は極端に嫌われます。それは僕のいろんな活動につながる。循環や血液の巡りが悪いところにアプローチして、その流れを良くしていく。そういう仕事をしているのかなと思いますね。

「ちゃんと自分のものにする」応答性

森:さまざまなことを、「ちゃんと自分のものにする」ということ。これは、紘良さんがスコットランドやアイルランドの民族楽器「バグパイプ」を演奏することにも感じます。

YATOでは地域のこどもたちも参加しながら、毎年年末に「YATOの年の瀬」という餅つき大会を、秋には「YATOの縁日」というお祭りを開催しています。そこに紘良さんはいつもバグパイプと登場して、演奏する。アートプロジェクトで、ディレクターがこうしたかたちでプレイヤーになることは珍しいんだけど、それが面白くて。紘良さんはとにかくマルチな人ですけど、この楽器にはどのように出会ったんですか?

齋藤:「ロバの音楽座」という、こどもの前でヨーロッパの古い音楽を奏でる1982年に結成された楽団があるんですけど、そのリーダーの松本雅隆(がりゅう)さんと、彼の娘さんの野々歩さんとの出会いが大きいですね。僕がまだ21歳の頃です。

あるとき町田駅にいたら、ルミネの前でピエロ姿の若者が恥ずかしそうにアイルランド音楽を奏でていたんです(笑)。路上パフォーマンスって普通、派手にやるでしょう。下を向いているから気になって話しかけたら、ライブに誘われて。行った先で会ったのが、その彼が一緒に楽団をやっていた野々歩さんでした。

当時の雅隆さんは、バグパイプを仕事中心に吹いていました。でも、僕がちょうどYATOを始める頃、突然「バグパイプの部活をやりたい」と言い始めて。雅隆さんたちとは僕の「COINN」というバンドも含めて、ずっとリスペクトして付き合ってきた先輩。だから、そう言われて、「やりません」というのは僕の中になかったんですね。

森:「YATOの縁日」では毎年、こどもたちがつくった人形で影絵芝居をしていますが、そこにバグパイプの生音が入ると世界が変わるんですよね。しかも、バグパイプと影絵はまったくルーツが違うものでしょう? 文脈の異なるものが、この町田でなぜか出会い、しかも「500年続くお祭り」のシンボルとして育まれようとしている。そんなキーとなるバグパイプを始めたのが、じつはYATOを始めたのと同じ頃だと聞いて、驚いています。

齋藤:やらなきゃいけない状況からやるっていうのが、僕のいつもの流れなんです(笑)。

森:でも、誠実に向き合わないと、こうした付き合い方はできないですよね。だから、里山の手入れをすることも、バグパイプを活動のキーにすることもですが、紘良さんを貫いているのは、一個一個の物事に対する誠実な応答性だという気がするんですよね。

その誠実さは、「しぜんの国保育園」の方針にも見られるように思います。以前、紘良さんの園長時代に保育園の内部を見学させてもらいましたが、こどもたちの遊んでいる部屋にジョン・ケージ(*1)の写真が貼ってありましたよね。

*1:1912年アメリカ生まれの作曲家。3章分「休み(tacet)」とだけ書かれた楽譜を開いたあと、ピアノの前で曲名の時間だけ何も演奏せず、観客の意識を環境音に向けさせる「4分33秒」などの作品で、従来の音楽の枠組みを大きく広げた。

齋藤:ケージの写真がこどもたちを見守っているという……。

――それはすごい空間ですね(笑)。

森:なぜ、あの状況をつくったんですか?

齋藤:こどもと触れていると、「音楽教育って何だろう?」という自問自答が始まっちゃうんです。僕もいろんな楽器をやりましたが、自分の意思で始めたというより、そうなるべき状況や使命感がまずあり、それを引き取って結果的に続いた感覚がある。その目線からすると、誰かに音楽を教えること、ロジックや手法で教えることにすごく違和感があって。

森:カリキュラム化されていてね。美術もそうですね。

齋藤:いわばそれって、目的が形骸化した、肉がないスケルトン状態ですよね。だから、教える・教えないの前に、こどもたちとはまず一緒に音楽を楽しんで、「肉」をつくりたいなと思った。そのとき、遊ぶ時間を奪わずにすぐできる実践として、ケージがひらいたようなサウンドスケープ的な世界、音の景色を一緒に楽しむことをやろうと思いました。「この音、いいね」とか、普通に言い合える仲になろうと。

――ケージとこどもって、そう聞くとたしかに親和性は高いのかもしれないですね。

齋藤:そうなんですよ。遠いと思ったら、あれ、近いじゃんみたいな。楽器をマッチョに鍛錬しなくても感覚的に音楽ができる。同じ考え方で、美術も歴史的な名画はとりあえず置いておいて、マルセル・デュシャン(*2)とか、現代美術家の写真を飾っています。

*2:1887年フランス生まれの芸術家。画家として出発したが印象派以降の視覚偏重の絵画を批判し、1915年の渡米後、既製品に手を加えて提示する「レディメイド」を開始。男性用小便器によるレディメイド作品《泉》は、現代美術のひとつの出発点となった。

出会い方をつくる、結びつきをつくる

森:すごい環境ですよね。それで、この環境で育ったこどもたちは、小学校に入ったときに困るそうなんです。つまり、一度とても自由を覚えたあと、型通りにされてしまうから。だけどそこで紘良さんは、それは自分ではなく、社会の方がおかしいんだと考える。

齋藤:重要なのは、「自由」とは言っても「何でもいいよ」とは言っていないことなんです。

森:そう。わがままはさせてないですよね。

齋藤:そうなんです。何を自由にしているかというと、「出会い方」なんですよね。出会い方の自由をつくっているんですよ。べつに、好きになるのはデュシャンでも、『鬼滅の刃』でもいいけれど、前者には出会う機会があまりないから、ここに特別に置いていて。学校は基本的に出会い方が限られている。そうではない入口を見せたいと思っているんです。

森:「しぜんの国保育園」では食にもこだわられていますよね。

齋藤:そうですね。「食」って、生活で結構な時間を占めますよね。保育園でも、こどもたちの遊びはお昼ご飯に向けて展開されるんです。だから、その軸となる大黒柱の食のあり方を丁寧に考えていくと、自ずと遊びやそのあとの睡眠が紐づいてくると思っていて。

――ご飯が睡眠につながって、遊びにもつながって……。時間割のようにパキパキ分かれているわけじゃなくて、あらゆることがシームレスにつながっていると。

齋藤:そう。一箇所をクーっと引っ張ると、生活が紐づいて来るんです。具体的には、先々代の頃から「物語メニュー」というのをやっていて。もともとは絵本の中から題材を決めて、それにちなんだ食を出していました。

ただ、じつは僕が園長になった頃、その取り組みが少し形骸化していたんです。先生たちがこどもに「絵本を読ませなきゃ」ということが目的になってしまい、逆転が起きていた。それで、「物語は絵本の中に限らないんじゃない?」と、生活の中にある個人の物語に目を向けることを提案しました。その日の保育の話を給食室の職員が先生たちから聞いて、いまこどもたちの興味はこういうところにあるから、この題材や食材を使おうと、保育と食の連動をより深めたんです。

ここにもさっきの仏教的な感覚があって、すべてが結びついているとするなら、食が保育の問題を、保育が食の問題を解決するかもしれないという考え方でやっています。

森:すごく手間がかかると思うのですが、現場の先生たちの反応は?

齋藤:つねに反対を受けながらやっています(笑)。

一同:(笑)。

森:そこまでして、こどもたちの環境を考えるのは、やはり使命感からですか?

齋藤:誰に言われたわけでもなくやっているので、それもあります。ただ、残り半分はこどもの姿からの行きがかり上。僕の想いも現場の思いも両方正しいです。

森:……話をしていて、なんかわたしたち東京アートポイント計画と一緒にYATOを立ち上げた5年前より、すごく率直に語られるようになられたと感じました。

齋藤:そうですか(笑)? たしかに、そうかもしれません。

森:5年前はもう少し「きちんとしなきゃ」みたいな社会的なポーズがあった気がするんですよ。いまは肩の力が抜けたというか、自由になった気がする。伸び伸びして、遠慮がなくなった。

齋藤:園長を辞めたからかもしれないですね。僕自身、もともと性格的にも真ん中にドシンと立つタイプでもないので、「いたと思ったらいない」くらいの存在になるのがいまの自分自身の構造改革なんです。里山の手入れについても、僕がいなくても回っていくのが理想です。

現場を離れるのは、直接の反応がなくなることで、その意味で少し孤独も感じますが、マインド的には楽というか。さきほどの、仏教についてあらためて言語化できるようになったという話もそうですが、いまは自分の足で漕いでいるという感じがしています。

>すべてが動き出すまでの、仕込みの5年間――齋藤紘良「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

齋藤紘良(さいとう・こうりょう)

作曲家/しぜんの国保育園 理事長

1980年生まれ、天秤座。165cm。56kg。専門は、こどもが育ち、暮らし、老いて死んで次に向かうための環境や文化を考えること。保育施設の運営、500年間続く祭りの創造、寺院の再興、映像番組などへの楽曲提供、そして雑貨と電子楽器を駆使したパフォーマンスなどを行っている。発表音源に『narrative songs』(CD,spotify etc.)、著書に『すべて、こども中心。』(カドカワ)などがある。全国私立保育連盟研究企画委員、和光高校非常勤講師。「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」ディレクター。

500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」

「谷戸」と呼ばれる、丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形を持つ町田市忠生地域。「すべて、こども中心」を理念とする「しぜんの国保育園」や寺院を取り巻く里山一帯を舞台に、地域について学びながら、500年間続く人と場のあり方(=common)を考えるアートプロジェクト。アーティストや音楽家、自然環境や歴史などの専門家や地域の団体と連携し、次世代を担うこどもと大人が一緒に取り組む企画を行っている。

https://yato500.net

*東京アートポイント計画として2017年度から実施

アートアクセスあだち 音まち千住の縁

「縁(えん)」を育み、つないでゆく

足立区制80周年記念事業をきっかけにはじまったアートプロジェクト、通称「音まち」。人とのつながりが希薄な現代社会において、アートを通じて新たな「縁(えん)」を生み出すことを目指している。下町情緒の残る足立区千住地域を中心に、市民やアーティスト、東京藝術大学の学生たちが協働して「音」をテーマとしたプログラムを複数実施している。

実績

2011年度、音まちのプログラムのひとつとして、無数のシャボン玉でまちの風景を変貌させる「Memorial Rebirth 千住」(通称、メモリバ)が千住の「いろは通り商店街」からはじまった。現代美術作家の大巻伸嗣のみならず、事務局スタッフや市民、足立区職員や東京藝術大学の学生たちが一丸となって共創するメモリバは、それ以降も毎年会場を変え、かかわり手を広げながら区内各所で実施している。現在ではメモリバを軸に多くの市民メンバーが立ち上がり、シャボン玉マシンを扱うテクニカルチーム「大巻電機 K.K.」や、オリジナルソング「しゃボンおどりの歌」を演奏や踊りで彩る「メモリバ音楽隊」や「ティーンズ楽団」など、メモリバ本番には100名を越えるスタッフが集まることも。音まちが目指す、現代における新たな「縁」が広がり続けている。

音まちではほかにも、作曲家の野村誠を中心にだじゃれをきっかけとした新たな作曲方法を開発・演奏する「千住だじゃれ音楽祭」や、日本に暮らす外国ルーツの人々の文化を知る「イミグレーション・ミュージアム・東京」など、それぞれのプログラムでアーティストと市民チームによる自主的な活動が続いている。2018年には、戦前に建てられた日本家屋を文化サロン「仲町の家(なかちょうのいえ)」としてひらき、近隣住民や観光客、学生、アーティスト、クリエイター、事務局メンバーたちが交流する場が生まれた。

2021年度には、音まち10年間の活動で育まれた「縁」の集大成ともいえる「千住・人情芸術祭」を開催。これまでも音まちで活躍してきた2人のアーティスト、友政麻理子とアサダワタルによる作品発表に加え、プロアマ問わず市民から出演者を公募した「1DAYパフォーマンス表現街」を企画。音まちの各プログラムを担う市民メンバーや、仲町の家の常連さん、足立区内外で活動する初参加者まで、約50組のパフォーマーが集結し、めいめいの表現を繰り広げた。

東京アートポイント計画との共催終了後も、NPOと足立区、東京藝術大学との共催は続き、まちなかでのアートプロジェクトを通じた「縁」づくりに取り組み続けている。

2024年度は区市町村連携のモデル事業として「Memorial Rebirth 千住」を共催で実施。2020年にコロナ禍により中止となった大規模開催の調整を続け、念願の都立舎人公園での開催にこぎつけた。東京都交通局とのコラボキャンペーンでは、オリジナルの記念品抽選企画や、都営地下鉄全駅及び日暮里・舎人ライナー各駅でのポスター掲出、チカッ都ビジョンでのPR映像放映なども行った。また、市民スタッフ主導の小さなメモリバ「ふわり◎シャボン玉」や、衣装づくりや踊り手・歌い手として参加するためのワークショップ「メモリバ学校」などを通じて、本番に向けた機運を醸成した。12月の本番当日には数多くのバリエーション豊かな屋台が出店。昼の部ではオリジナルの盆踊り「しゃボンおどり」を来場者と輪になって踊り、夜の部ではゲストアーティストのコラボレーションによって、暗闇に一夜限りの幻想的な光と音、そして身体の揺らぐ圧倒的な空間を立ち上げた。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011~2013年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人やるネ、足立区

- 2014~2015年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

- 2016年度~:東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

関連動画

人生と切り分けられない、生活のなかにある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈前篇〉

まちで活動するプレイヤーの言葉に、これからのアートプロジェクトのあり方を探る「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、2018年から府中市で「Artist Collective Fuchu [ACF]」(以下、「ACF」)を展開する、新井有佐さんにお話を聞きました。

普段はレストラン経営者として働き、2児の母でもある新井さんを始め、ACFの運営の中心を担っているのは、子育て世代の女性たち。自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい、「誰もが自由に表現ができるまち」にしたい——。そんな思いから生まれたプロジェクトの歩みは、しかし、手探りの連続でした。

「無駄なものにお金を払うことの意味って何?」「拠点は必要?」「アートプロジェクトの言葉がわからない!」。こうした疑問に対し、みんなで時間をかけて対話を重ねてきた新井さんたち。その言葉には、街場の人たちが「表現」を自分のものにしていく、新鮮な気づきが宿っています。

そして、コロナ禍の現在。普段の活動が制限された時間のなか、ACFのチームは新たな展開を見せ始めているといいます。約3年の取り組みを通して、新井さんが感じている手応えとは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と聞いていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)

>当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉

レストランから文化をつなげたい。市民による芸術祭から始まったACF

——新井さんは普段、ご自身のお店の経営と育児に奔走しながら、ACFの活動に携われています。はじめに、新井さんのこれまでの生い立ちと、どのようにACFに関わるようになったのかについて、聞かせてください。

新井:私の家は府中の古い地主で、この辺りにずっと住んできました。いまもすぐそばの大國魂神社に行くと、先祖代々の奉納の歴史が残っています。母は独身時代に飲食業を始めたんだけど、学生運動の激しい時代の学生だったこともあり、両親はもともと学びに思い入れが深かったのね。2人ともヨーロッパで学んでいて、写真屋の娘である母は写真を撮りながら旧ソ連を経由して現地に入り、父はベルリンの大学に行った。まだ日本で外食産業が珍しい時代、お店を続けていくのも両親の「表現」だったんだと思うんです。

そんな親だから、育て方の自由度は高くて、こどもの意思を尊重する放任主義だった。私は中学時代に学校に馴染めず、家でずっと母とテレビを見ていたんだけど、高校時代に海外に行き始め、弾けちゃった。大学時代にはそれが加速して、「半年行く」と言って2年間帰国しなかったり(笑)。結局、そのままオーストラリアやグアム、ジャカルタを転々として、いろんな仕事をしていたのね。でも、母が病気で倒れたのを機に帰国して、結婚して。母はその2~3年後に他界しました。

それで次に何をやろうか考えて始めたのが、いまのレストラン。もともと私には、文化をつなげたいという思いがあったんです。というのも、両親が以前やっていたお店は府中グリーンプラザという公共施設のなかにあって、そこを利用するいろんなサークルや市民活動の人たちのサロン的な場所だったから。書道でも麻雀でも、おばちゃんは集まると必ずご飯を食べるでしょ? そのとき、そこにピアノがあったりしたら、何かが起こるかもしれない。だから、うちの店の3階にはピアノがあって、展示もできる空白の部屋があるんです。

——飲食と同時に、文化や交流の空間でもある場所として、お店を始めたんですね。

新井:そう。ただ、両親世代では当たり前だったそういう交流は、私も含めたいまの若い世代には少ないと感じていて。きっと仕事や育児に忙しくて、「無駄な時間」に思えちゃうんだよね。でも、ふとあるとき、府中で自分の同世代にそういうことをしている人がいるのかなと思っていたら、いたの。芝辻ペラン詩子という、スーパーサイヤ人みたいな面白い人が(笑)。

——芝辻さんはACFの創設者で、以前の代表だった方ですね。

新井:この人が本当にエネルギッシュで、文化に対して自分自身の核を持った人だった。それで面白いと思って、手伝うようになりました。いまのACFの前身は、この詩子さんを始め、府中で表現活動をする人たちのネットワークとして2016年に生まれて、そのときは「フェット FUCHU TOKYO」という、市内でやる芸術祭を中心に活動していました。私はそのお金担当で手伝っていたんだけど、2017年の第2回の予算がなくて。そこで、何やらお金を出してくれるらしいと応募したのが、東京アートポイント計画との付き合いの始まりだね(笑)。

芸術祭はさせない!? 苦戦した東京アートポイント計画との“共催”事業

——森さんはACFのどのような点に面白さを感じて、東京アートポイント計画で共催しようと考えたのでしょうか?

森:ひとつは、応募してきた書類に「誰もが自由に表現ができるまち」という言葉があったことです。これなら引き取れるな、と。とくにACFの場合、新井さんをはじめとして運営しているメンバーの多くが、最近府中に住み始めたのではなく、昔からこの土地に住んでいる「地の人」であり、女性だった。そのメンバー構成は魅力的でした。

——「地の人」であることが魅力的とは、どういうことですか?

新井:意外に思われるかもしれないけど、じつは府中に昔から住んでいる人たちは、すごく保守的なんです。府中ではお祭りを中心に、旧住民の人たちの力がいまでも強い。そこで女性はまちのメインになれないの。お祭りは男の人のものだから。そうした文化が根強くある府中で、私と同世代の女性たちが、表現への関心を共通点に集まったという面が、ACFにはあって。

森:わかりやすくいうと、土地の女性の居場所をどうつくるのかというのが、最初の課題としてあったわけです。新井さんも芝辻さんも、みんな一度は海外に出て、戻ってきた。そしてこの場所の居心地がどうも悪い、と。その居心地を良くするにはどうすればいいか、と生まれたのがこの集いだった。そこに僕たちが入ったんだけど、ここからギクシャクが始まったよね。

新井:はっきり言って、「アンチ森」の人がたくさんいた(笑)。

——どういうことですか?

森:ACFはもともと、さっきの「フェット」をやりたいと応募してきたんです。でも、僕はその芸術祭にはあまり惹かれていなかった。たしかに、一見規模が大きくて賑やかな芸術祭だけど、コントロールできないレベルまで業務が膨らんでいて、運営事務局は疲れているように僕には見えた。文化事業の運営としては破綻しかかっている。それで、僕たちとの共催事業としては、この芸術祭は続けられないと伝えました。本人たちがやりたいものをわざわざ「できない」と言いにきているわけだから、嫌われるわけです。

新井:森さんの言っていることがわからなかったのもあるよね。森さんは、「ACFは芸術祭をやったことがあるから、こういう話ができるんです」と言っていた。これはいまから考えれば、「イベント」というある意味わかりやすい活動をしていた経験があるから、そうではないものの重要性を共有できるはずだ、という意味でしょう。でも、当時の私たちメンバーには、その言葉の意味がわからなかったんです。すでに実績と言えるものがあるのに、そうではないと言われたら、何にお金をつけようとしてくれているのか、と。

森:僕はプログラムではなく、メンバーの魅力に賭けていたから。その違いだよね。

新井:そもそも見ているものが違うんだから、話が合うわけがないんですよ。ただ、私自身は話を聞きながら、「面白いおっさんだな」と思ったわけ。森さんって、答えを教えてくれるわけではないの。問題提起だけをぽっと置いて、帰っちゃう。それが私には面白かったんだけど、チームは大混乱。「アンチ森」の鎮火だけで大忙し!

——(笑)森さんのオファーは、具体的に何だったんですか?

森:ずっと言っているのは、拠点を持ってほしい、ということ。でも、これについてもなかなか理解してもらえなくて、拠点をめぐっても何人も辞めてしまった。

新井:本当に、私のACF人生は「屍」のうえを歩いているみたい(笑)。なんで拠点を持つことの意味がわからないかというと、主婦の感覚からすると、お金の使い方としておかしいの。私たちは目の前の必要なものにお金を使うでしょ? 毎日、大根の10円の違いに頭を悩ませている。そういう主婦からすると、いつ終わるかわからない1年単位の事業のために、目に見える成果とは言えない拠点を持つってことの意味がわからない。

しかも、私たちはフェットで会場として使わせてもらった既存の市内のお店を50箇所くらい知っていたから。新しく借りるなんて、敷金礼金の無駄じゃないか、と。でも、拠点を持つというのは、本当は人が育つための場所に投資してくれ、ということでもある。要は、養育費と同じようなものなんだけど、そのことがわかるまでに時間がかかりましたね。

コロナ禍の、「拠点」をめぐる長い長い話し合い

——その後、拠点をめぐってはどのような動きがあったのでしょうか?

新井:拠点はいまもまだ借りていません。でも、いろいろ考えていくと、やっぱり欲しいんだよね。もちろん、ミーティングで集まる場所はいくらでもあるんだけど、それだと偶然に誰かがふらっとやってくる余白がない。そうじゃなくて、ただお茶を飲みに来た人から予期せぬつながりが生まれるような場所が、やっぱり必要。それで、もう一回、「拠点事業」としてACFを考えてみようと立ち上がったのが、今年度のスタートだったんです。

そしたら、コロナ禍になってしまった。そのことで、社会のリモート化が進んで、人同士が会わない時代になっている。じゃあ、集まる場所はいらないのか? それでもやっぱり必要なのか? そういうことを、この1年間、ずっと話し合ってきました。

——拠点が必要かどうかをずっと話し合うんですか?

新井:そう。それで何年も引っ張っているから、すごいよね(笑)。

森:ここの現場は、とにかく会議が長いんです。普通、時間が来たら止めるじゃない? でも、何回も同じ場所をループをしながらも、会話をしていけるタフさがある。それで脱落してしまう人もいるんだけど、そのプロセス自体は、じつはすごく大事だと思う。

新井:それはこの1年ですごく感じましたね。じつは今年度、ACFでは新しくチームを組み直したんです。ACFにも、ましてやアートにも関わりがなかった人をたくさん揃えた。

そうなったのも、森さんの一声があったから。今年度の初め、相変わらず私は、「今年どんな事業をやるかを森さんに伝えないと」と思っていた。それで、いろんな事業案の話をしていたら、森さんが「やめなよ」と。「今年はコロナだから、事業ではなくて力を蓄えることに時間を使ったら?」と言ってくれて。つまり、「何もしなくていいよ」と。その言葉の意図もやっぱりよくわからないんだけど(笑)、すごく肩の荷が下りたんだよね。

森:ACFの場合、外に向けた細かい事業の話より、メンバー自身がどのようにこの活動に関わるのかを考える、その時間の方が大事だと思っているんです。

新井:それで、新しいチームをつくった。そのとき、うちの特徴でもあるんだけど、みんなの言語がぜんぜん違うわけ。それぞれ、持ち寄ってくる自分の「アート」が違う。これは私の考え方なんだけど、その状態でいくらリモート会議をしてもダメなんだよね。あれは仕事とかすでに動いている事業があるときは便利だけど、こういう何かを生み出す活動では、まず全員の言語を揃えることが大事。そのための時間を森さんはくれたんだと受け取って、そこからは100本ノックのように、週2回くらいの頻度でとにかく集まって話しました。

——何を話すんですか?

新井:とりとめのない、無駄な時間の共有みたいなことを延々やっていく感じですね。

森:普通でいう、目的を持った合理的な会議ではないんですよ。そうではなく、その手前にある、何かを決められるようになるためのリードタイム、いわば、チームビルディングの時間をたくさん持った。それでしばらく経った頃に話してみると、すごく歯車が合っている感じが生まれていて。いまこのチームは、とてもいい状態になっているんです。

>当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

新井有佐(あらい・ありさ)

Artist Collective Fuchu[ACF] 事務局長

1984年、東京都府中市生まれ。レストラン「IN VINO VERITAS サングリア」オーナー。桜美林大学経営政策学部卒業。10代の頃より海外放浪をはじめ、大学時代からオーストラリア、アメリカ、インドネシアを転々とし、2013年帰国。結婚、出産を経て地元府中でレストランを開業する。2017年より「Artist Collective Fuchu[ACF]」に参加。2児の母でもある。

Artist Collective Fuchu [ACF]

府中市とその周辺地域を中心に、芸術・美術活動のあらゆる表現を通じて「アーティストにとって住みよいまち」、ひいては市民の自由で活発な「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクトです。

https://acf-tokyo.com/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施

当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈後篇〉

まちで活動するプレイヤーの言葉に、これからのアートプロジェクトのあり方を探る「プロジェクトインタビュー」シリーズ。今回は、2018年から府中市で「Artist Collective Fuchu [ACF]」(以下、「ACF」)を展開する、新井有佐さんにお話を聞きました。

普段はレストラン経営者として働き、2児の母でもある新井さんを始め、ACFの運営の中心を担っているのは、子育て世代の女性たち。自分たちの住むまちを、より魅力的で生きやすい、「誰もが自由に表現ができるまち」にしたい——。そんな思いから生まれたプロジェクト。

立ち上げの紆余曲折を経て、やってきたコロナ禍。普段の活動が制限された時間のなか、ACFのチームは新たな展開を見せ始めているといいます。約3年の取り組みを通して、新井さんが感じている手応えとは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と聞いていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫)

>人生と切り分けられない、生活のなかにある「表現」——新井有佐「Artist Collective Fuchu [ACF]」インタビュー〈前篇〉

チームの共通言語をつくる。「このまち」を面白くする。

——前篇の最後では、コロナ禍に新しいチームをつくり、お互いの言語を揃えようとしたお話を聞きました。メンバーの歯車が噛み合い始めたきっかけは何だったのでしょうか?

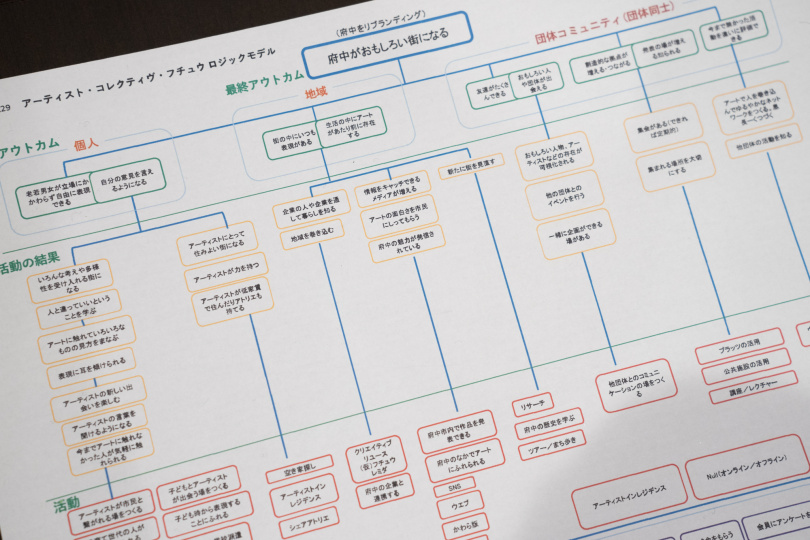

新井:一番大きかったのは、ロジックモデルという考え方との出会いです。これは事業の策定や検証に使われるモデルで、外部のファシリテーターに手伝ってもらい、自分たちのことをあらためて見直し、やりたいことを洗い出してみました。すると、その枠組みを通して、みんなが自分のことを自由に話しながら、人の話も聞くようになった。発言することに引け目を感じないストレスフリーな雰囲気になった。それが大きかったです。

メンバーで意見を出し合い、ひとつのモデルとしてアウトプットする。そのことでACFの外の人に伝える言語の幅も広がりました。いままでは自分たちの思いのままにただ説明していたけど、いまは「この表を見て」と言える一種のツールができた。でも、個人的にはその結果より、それをつくっているときの空気がすごく良かったんだよね。この空気こそ、これだけ時間をかけて話してきた理由なんだと思った。共通の土台があることで、お互いの意見の位置付けも掴めるようになった。共通の言語が生まれた感覚でした。

森:チームとしての基礎工事が終わった、と。

新井:それができるようになると、自分たち以外のプロジェクトの現場を知ることも楽しくなりました。「リサーチをしなよ」「いろんな現場を見てみなよ」というのは1年目から言われていた。でも、それも無駄なお金じゃないかと思っていたんだよね。

森:「行ってみれば?」と言っても行かないんだよ。

新井:(笑)今年、それをやってみたら面白すぎて、少し「リサーチハイ」です。スポンジみたいにみんなが吸収できる状態だから。「人に話を聞きたい!」みたいな。

森:良い話ですね。

——社会活動が大きく制限されて、止まってしまうコロナという時間のなかで、いままでは無駄に思えていたものの印象が変わったんですね。

森:チームが新しく変わったことも大きいと思います。あと、このレストランの3階の部屋の重要性もある。オーナーである新井さん自身が、この場所をいろんな人が出入りする場所であると認識しているから、いまこうして話していても、とても居心地がいいでしょう。これが借りた場所だと違う。ある種の部室感が生まれたことで、チームビルディングが進んだのだと思います。

新井:まだ渦中だけど、コロナの時間はすごく勉強になりましたね。これは私自身の考えだけど、ロジックモデルで最終的に行き着いた「やりたいこと」は、「府中がもっと面白いまちになる」ということだったんです。海外ばかり行っていた私もそうだけど、外って輝いて見えるんだよ。あんな風になりたいとか、こんなまちに住みたいとか。それを追い求めて飛び込むんだけど、時間が経つとそこが「現実」になっちゃう。すると、また次に行く。私の20代はそんな感じだった。でも結局、いま自分が生きているのは「ここ」なんだよね。自分がいる場所、一緒にいる友達、それが面白くなるといいなと思ったんです。

それはコロナ禍の世界で、多くの人が直面していることだと思う。いま、みんな従来通りに過ごせなくてストレスを抱えている。私も昔はすぐ旅行に行っていたけど、そうしたくてもコロナなんだもん。それなら、どこかに行って楽しみを買うんじゃなくて、いま自分がいる場所を面白くする。今日と明日を面白くする。人って、規制がかけられるとものを考えるんだよね。そのとき、うちは一番いい答えを出したな、と。府中を面白い場所にするというのは、この状況のなかで何も窮屈ではなく、自然な回答だった。価値観を変えていけるスタートラインに、いま自分が立っている感覚がありますね。

当事者ごととしての育児。誰の生活のなかにもある「表現」

森:もうひとつ、コロナ禍で、お医者さんたちと一緒にこどものいる場所をつくるという話も出てきましたよね。以前からこどもの場所という話はあったんだけど、最近になって看護師さんのこどもという話が出てきた。

新井:きっかけは知人のお医者さんから、看護師のこどもは保育園に入りにくいと聞いたことでした。保育士にはこどもを保育園に入れるための加点数があるけど、看護師にはない。すると、看護師さんの職場復帰は時間がかかってしまう。その戻りやすい環境の構築が、行政レベルでは間に合っていないという話だった。そうしたなかで、複数の医院の看護師が預けられる保育園があったら、ニーズが高いのではないか、と。実現する方法がないか探っています。

この話を私がすぐに受け止められたのは、育児が私にとって、まさに当事者ごとだからなんだよね。やっぱり人は、自分が当事者の問題でないと、考えることが難しい。私の場合は育児のど真ん中だから、育児に関わることは私の生きた表現になると思ったんです。

——ACFだからこそ、本当に自分の問題として取り組める事業ですね。それを、美術館で見るようないわゆる「アート」ではなく、「表現」と呼ばれているのも興味深いです。

新井:子育て世代が担っているACFで、「こども」は不可欠なキーワードなんです。こどもたちに、普段の生活のなかで自由に意見を言ったり表現したりする大切さを伝えたい。

たぶん社会の大多数の人にとって、「アート」は美術の授業で習うものだと思うのね。それは私自身もそうで、私はいまも美術館には興味がない。でも、「アート」というと違うんだけど、「表現」といえば自分も表現者ではあるな、と。表現は生活のなかにあって、普段は意識しないけど、じつは誰もがやっていること。そのことを、あらためて見つける場所をつくりたい。私は子育てやACFの活動のなかで、そういうものの大切さに気づいた部分があって。自分のこどもたちにも、そんな表現の考えがあってほしいと思うんです。

森:「アート」という言葉を使わなくても、活動が成立するようになったよね。

新井:でも、森さんはそのことも前から伝えてくれていたんですよね。ACFでは、みんなでゆるやかなテーマを持ち寄り、集まって話をする「null-自由な場所とアートなこと- 」という活動をしていて。あるとき、10組くらいの親子で集まったその場に森さんが来たんです。本当に会議でも何でもない、大人の周りでこどもが遊んでいたり、座っていたりする場なんだけど、それを見た森さんが「これでいいんじゃない?」って言ったの。「これでいいの?」と思うと同時に、その言葉が印象的だったのは、私たちにとってこどもと一緒にいることと活動は切り分けられないことだから。

「null」は大人が集まっているところに、ただこどももいるという状態。こどもがいてもいいようにつくられたプログラムで、対象は大人でもこどもでもない。その一体性を理解してもらえた気がして、嬉しかった。

森:誰のためでも、何のためでもない場所をつくるのは意外と難しくて、奇跡的な状況だと思うんです。我々は目的を定めて何かをつくる訓練を受けすぎているから。だけど、こどもと大人があれだけいて、バラバラに過ごしていると、良い意味でコントロールできない上品なカオスになる。あの場は、それを嫌がる大人がいなかったのが良かったんです。

3年間で「アート」という言葉には頼らない体勢ができてきた

——同じまちに住むメンバー同士で、議論や葛藤を抱えながら活動することには、しんどさもあると思います。新井さんがこの活動を続けてこられた動機は何ですか?

新井:人間関係はこのまちだけじゃなくて、どこにでもあるからね。でも、ぶつかってもいいから、自分はこういうことをしたい、こういう活動をしたいと言わないといけない。折り合うのが無理な人は去っていくかもしれないけど、それでいいんです。表現を恥ずかしがっていたら活動できない。でも、去ったり、休んで立ち止まったり、また再開したりといろんな人が自由に活動をしたらいいんです。その成果が少しずつ出てきているのがいまだと思います。

森:今日のこの状態を獲得したというのが、このプロジェクトにとってはとても大きいことだと思います。さきほど言ったように、最初から僕たちは「アート」をしてほしいと頼んでいたわけではなかった。

新井:言われても困るしね(笑)。

森:でも、どこかでその言葉に縛られてしまっていた。それが、長い時間をかけて疑問に向き合うなかで、「アート」という言葉には頼らない体勢ができてきた。

「null」の、あの大人とこどもが混じり合ったカオスな現場にしても、メンバーにとってはあれこそが日々の当たり前で、これが良しとされないと困るという状況だった。なのに僕に対しては、どこかで「これでいいの?」という遠慮があったんですね。だから「これが正解だと思いますよ」と言ったし、コロナ禍が訪れたときも「一生懸命にやらないと」と言うから、「やらなくていい」と言った。じつは社会が求める正解やレギュレーションに拘束されていた部分があって、それがこの3年間でほぐされてきたんだと思います。

新井:これからプロジェクトをする人には、3年経つと面白くなると言いたいですね。

——さきほどの保育園のほかに、これからやりたいことや課題はありますか?

新井:ひとつ頑張りたいのは、対市役所のコミュニケーション。具体的には、地元の企業と協力して廃材の再利用をするリユース事業や、お店の軒先のような場所を少しお借りして活動に活かす軒先プロジェクトもやりたいと思っています。いずれにしても、大人もこどもも結論重視ではなく答えのない問いについて学べる機会と場所づくりが最大のテーマです。これ まではずっと想像上で論議してきたから、次は行動しようというところにいま来ていて。そのとき、市役所という組織を通すことで、まだACFに関わりのない府中の人たちにも活動を知ってもらえるかもしれない。これからは新たな窓口を開いていきたいです。

でも、そうした活動も、ゴールではないんですよね。本質的にやりたいことは、こどももいる居場所のなかで、毎日忙しい生活のなかにある表現を見つけ直すこと。全部はその通過点だと思っています。私自身にとって、3年間の活動で一番大きかったことは、自分の外側にあると思っていたアートや表現と、自分の生活を結びつけられたこと。「私も一人の表現者なんだ」というその気づきを、今後も活動に活かしていきたいですね。

Profile

新井有佐(あらい・ありさ)

Artist Collective Fuchu[ACF] 事務局長

1984年、東京都府中市生まれ。レストラン「IN VINO VERITAS サングリア」オーナー。桜美林大学経営政策学部卒業。10代の頃より海外放浪をはじめ、大学時代からオーストラリア、アメリカ、インドネシアを転々とし、2013年帰国。結婚、出産を経て地元府中でレストランを開業する。2017年より「Artist Collective Fuchu[ACF]」に参加。2児の母でもある。

Artist Collective Fuchu [ACF]

府中市とその周辺地域を中心に、芸術・美術活動のあらゆる表現を通じて「アーティストにとって住みよいまち」、ひいては市民の自由で活発な「だれもが表現できるまち」を目指すプロジェクトです。

https://acf-tokyo.com/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施