遠隔のアーティスト・イン・レジデンスから、アートプロジェクトのあり方を探る

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、海外への移動にとどまらず、国内の移動も大きく制限せざるを得ない状況を生み出しました。現在は緩和された状況ではあるものの、ステイホームをせざるをえなかった経験は、これまで「移動」する行為を当たり前に享受していたことを実感する機会でもありました。

移動と密接にかかわる現場のひとつに、アーティストが、いつもの活動拠点から離れ、さまざまな土地に滞在して制作するアーティスト・イン・レジデンス(AIR)があります。現在の「移動」に関する先行きが見えづらい状況において、さっぽろ天神山アートスタジオでは、アーティストが札幌に訪れることなく、遠隔のままAIRを行う試みが行われています。滞在を伴わないAIRという形式では、どのような協働のかたちがあるのでしょうか。そもそも「移動」にはどのような効用があり、これからの移動の経験はどのように変わっていくのでしょう。

今回は、同スタジオでディレクターを務める小田井真美さん、映像エスノグラファーとして人々の移動の経験を研究する大橋香奈さんをゲストに、お二人が取り組んでいる実践や研究から、これからのアートプロジェクトのあり方を探ります。

記録映像

中央線沿線で様々なアートイベントを展開するプロジェクト『TERATOTERA(テラトテラ)』は、2020年10月15日から18日の4日間にわたり、東南アジアと日本のアートコレクティブがアート作品、パフォーマンス、演劇などの作品をライブ配信で届ける「TERATOTERA祭り2020 Collective 〜共生の次代〜」をオンラインで開催しました。

TERATOTERAの公式YouTubeチャンネルでは、オンライントークやディスカッションのアーカイブを視聴することができます。

福祉施設を地域へひらく「嫁入りの庭」から、拠点のあり方を学ぶ

コロナ禍以降、他者との物理的距離をとりウイルスのような見えない存在と共生することが当たり前になった現在、まちなかに拠点のあるアートプロジェクトはどのように変化していくのでしょうか。アートプロジェクトの基盤となる「拠点」のひらき方について、わたしたちは考えを進める必要があります。

宮城県仙台市にある「嫁入りの庭」は、かつての嫁入り道具のように老人ホームに入居する人と一緒に引っ越してきた家具や植木、まちの記憶が宿った道具などが運ばれてくる場所です。かかわる人が限られ、閉鎖的になりがちな福祉施設が、どのようにまちと接点をもつことができるのか。こうした誰でも立ち寄れる場所をまちと施設の間につくることで、「かかわりしろ」を生み出そうとする試みから、拠点のあり方のヒントが得られるかもしれません。

今回は「嫁入りの庭」のある社会福祉法人ライフの学校の理事長の田中伸弥さんと、庭の設計を担当したtomito architectureの冨永美保さんと林恭正さんの3名をゲストに、庭づくりのプロセスやその背景にある想いについて話を伺います。

記録映像

人間が物事に慣れる速さってなかなか恐ろしいものがあります。

「モニター越しに会議ができるなんて便利!」と喜んでいたのも束の間、「人の顔がずらっと並ぶオンライン会議の画面、もう見飽きた。なんだか疲れる」なんて声がときどき聞こえてきませんか?

確かにリアルな場だったらそんなに顔ばかり注視する(される)こともないわけで、ストレスを感じるのも分かります。毎回30人前後がZoom越しに参加する「ジムジム会」でも、この「顔出しオンラインイベントに疲れた問題」はひとつの課題でした。

そこで、第4回でやってみたのがこちらです。まずは動画をご覧ください。

そう、人形劇+ラジオ風に進行してみました。

2時間の勉強会イベントで司会者がずっと人形姿……というなかなか突飛な演出でしたが、「声に集中できる」「アナログ感にほっこりする」と好評だったので、簡単にその工夫ポイントをご紹介します。

✅ 人形はちょっと下手なぐらいが親しめる

オンラインイベントの落とし穴は、うっかりすると「テレビ番組みたいな放送」や「YouTuber みたいな動画」を目指しそうになること。でも映像的品質を追いかけていくとキリがないし、本末転倒になりかねません。そこで今回の「人形劇」では、いかにも手作りで“下手っぴ”な人形を用意しました。そのぐらいのほうが親しみも湧きますし、画面のこちら側とあちら側を分断せずにすみます(おそらく)。

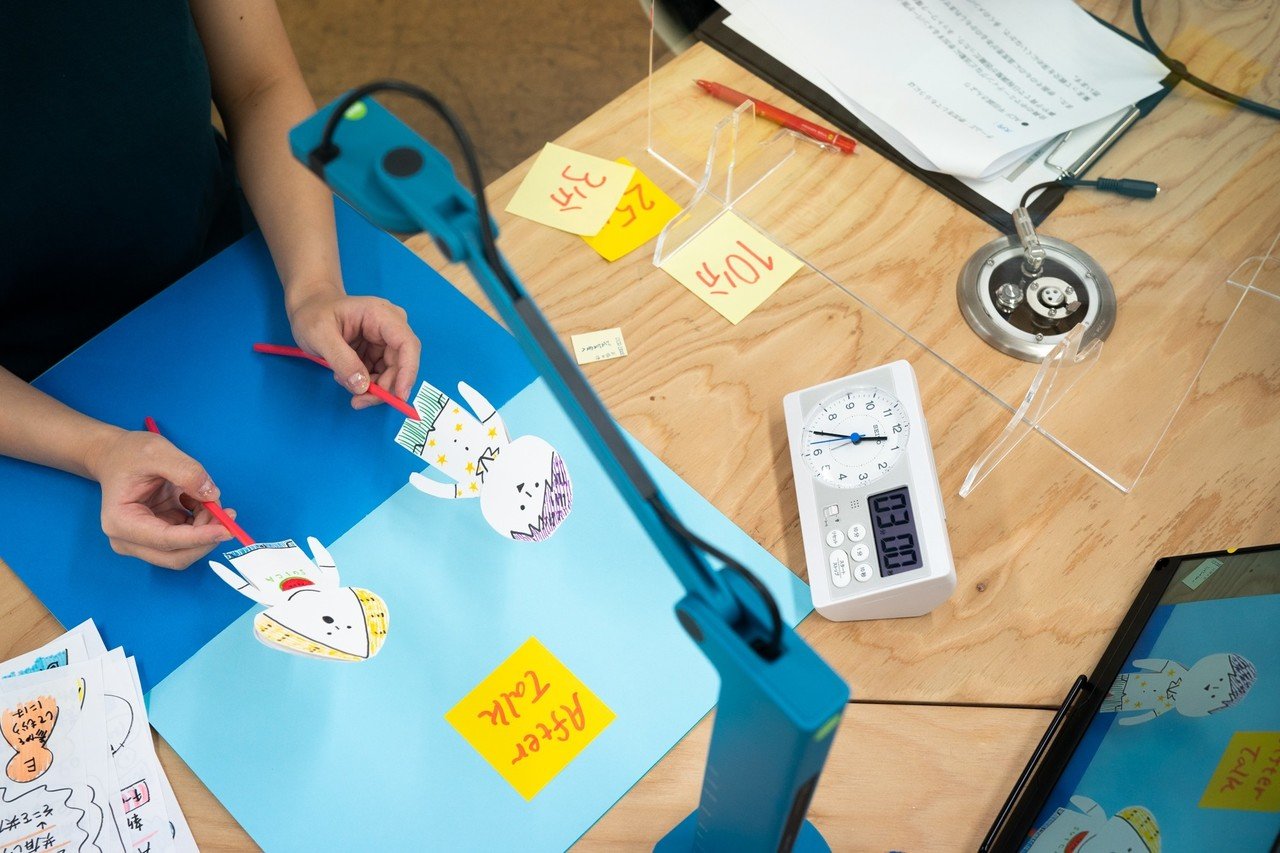

✅ アナログなアイテムを上手に使う

アナログな世界ではデジタルがカッコよく見えるし、デジタルな世界ではアナログが暖かく見えるもの。ということで、人形に合わせてコーナータイトルやちょっとしたキーワードも手書きで用意し、その場で書画カメラに写しながら演出してみました。デジタルでやればテレビ映像的になる演出も、人形+手書き文字だとほっこり優しく伝わります。

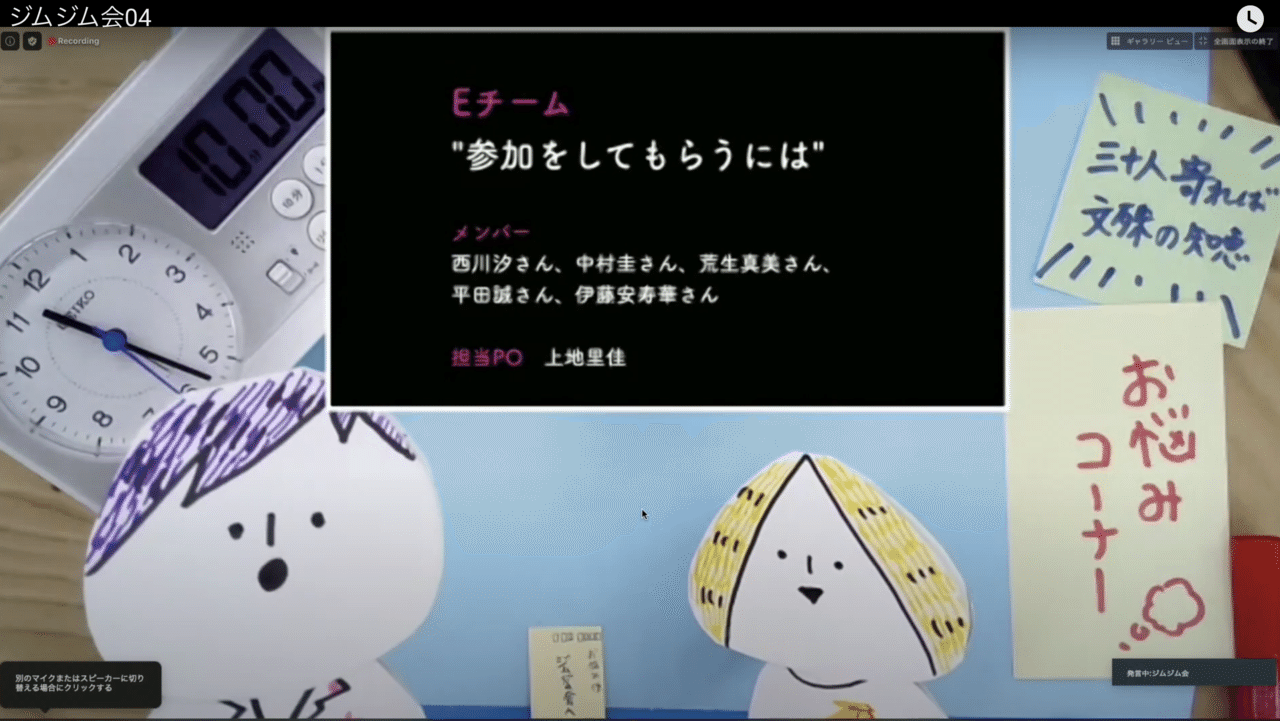

✅ デジタルテロップも上手に使う

一方でジムジム会は勉強会ですから、情報をしっかり正確に伝えることも重要です。人形と手書き文字だけでは伝えきれない情報は、いつものイベントと同様にスライドで表示しました。たとえば下のような場面では、ビデオスイッチャーの合成機能を使って、書画カメラ映像の上にサイズを変えたスライド表示させています。

✅ 音を効果的に差し込むとラジオらしくなる

音響面でいうと、ラジオ風にするには音楽が欠かせません。コーナーの切り替えで音楽を差し込んだり、司会が話すシーンでは薄くBGMをかけ続けたりしました。このときに音源は、NCSやBensoundなどのフリー音源サイトから楽曲を使っています(※使用する際には表記ルールなどもあるので利用規約を必ず確認してください)。また配信時の音声は、オーディオミキサーを使ってマイクとBGMの音量を調整しています。

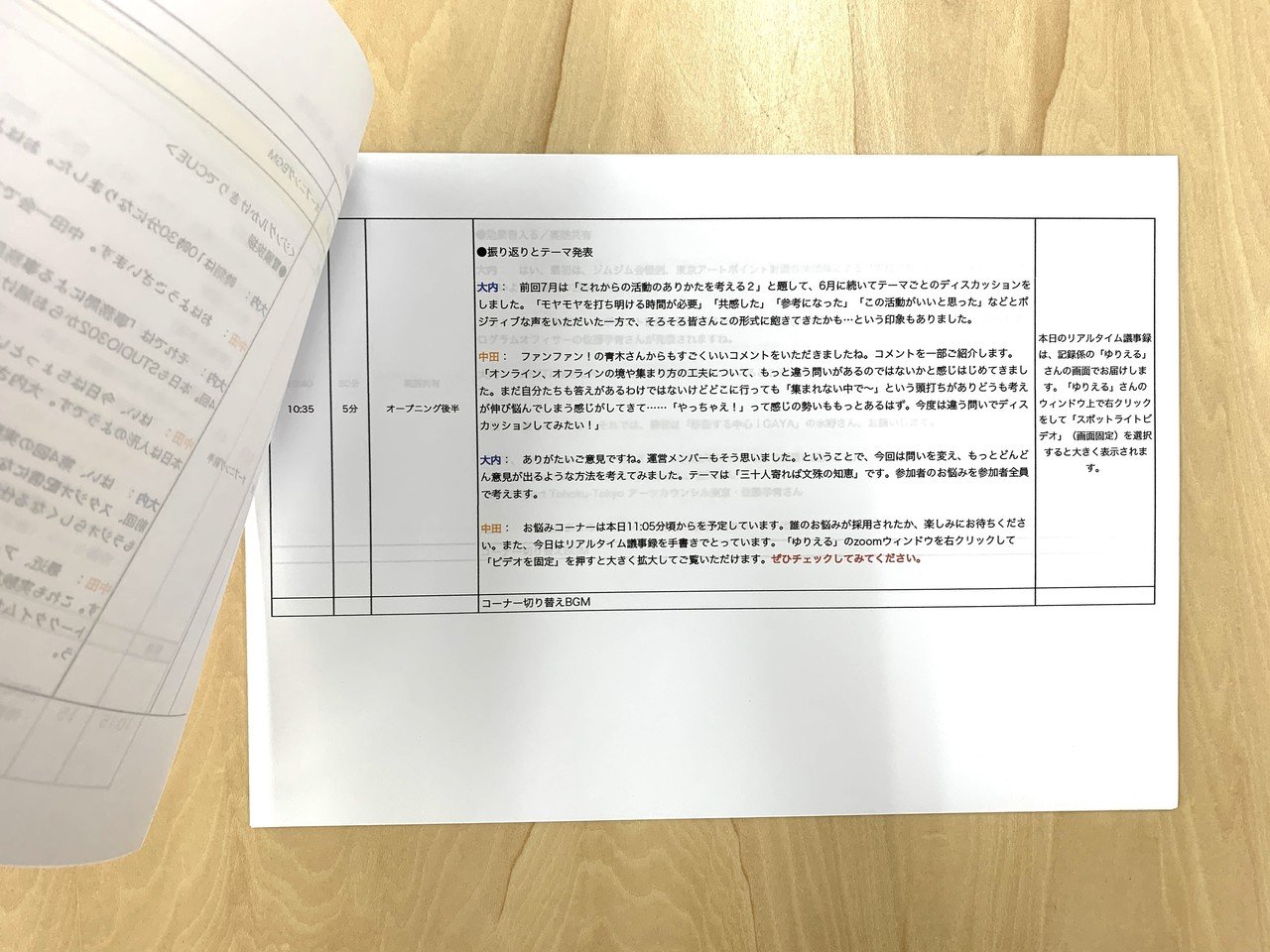

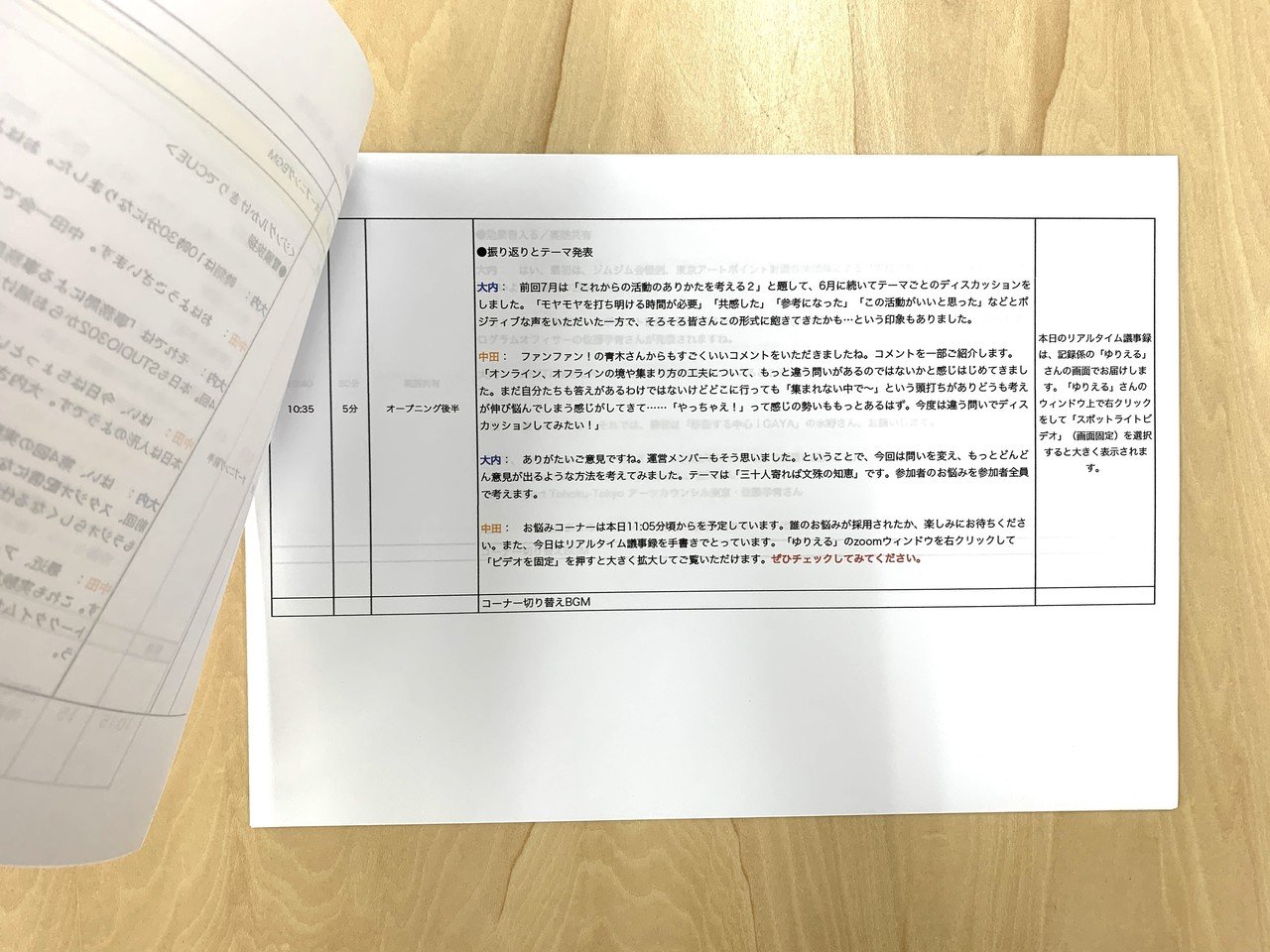

✅ ラジオ台本はコーナーごとに印刷する

そしてラジオといえば台本。いつものジムジム会は流れだけ決めてアドリブで喋るようにしてきましたが、今回は台本もしっかり書いてみました。このとき、コーナーごとに印刷すると見やすいし、読み間違えもありません。また、コーナー変更のきっかけとなるセリフは赤字や太字にするなどして、音響担当とタイミングを合わせるために共有しておきます。

✅ 照れずに堂々と進行し、リハーサルもしっかりやる

そして最も大切なことは照れないこと。堂々とやりきること。いい大人が人形劇でラジオ風……冷静になったら終わりです。楽しく、明るく、当たり前の顔をしてやりきることが、モニター越しの参加者によい空気を届けます。ちなみにリハーサルもしっかり本気で何度もやりました。

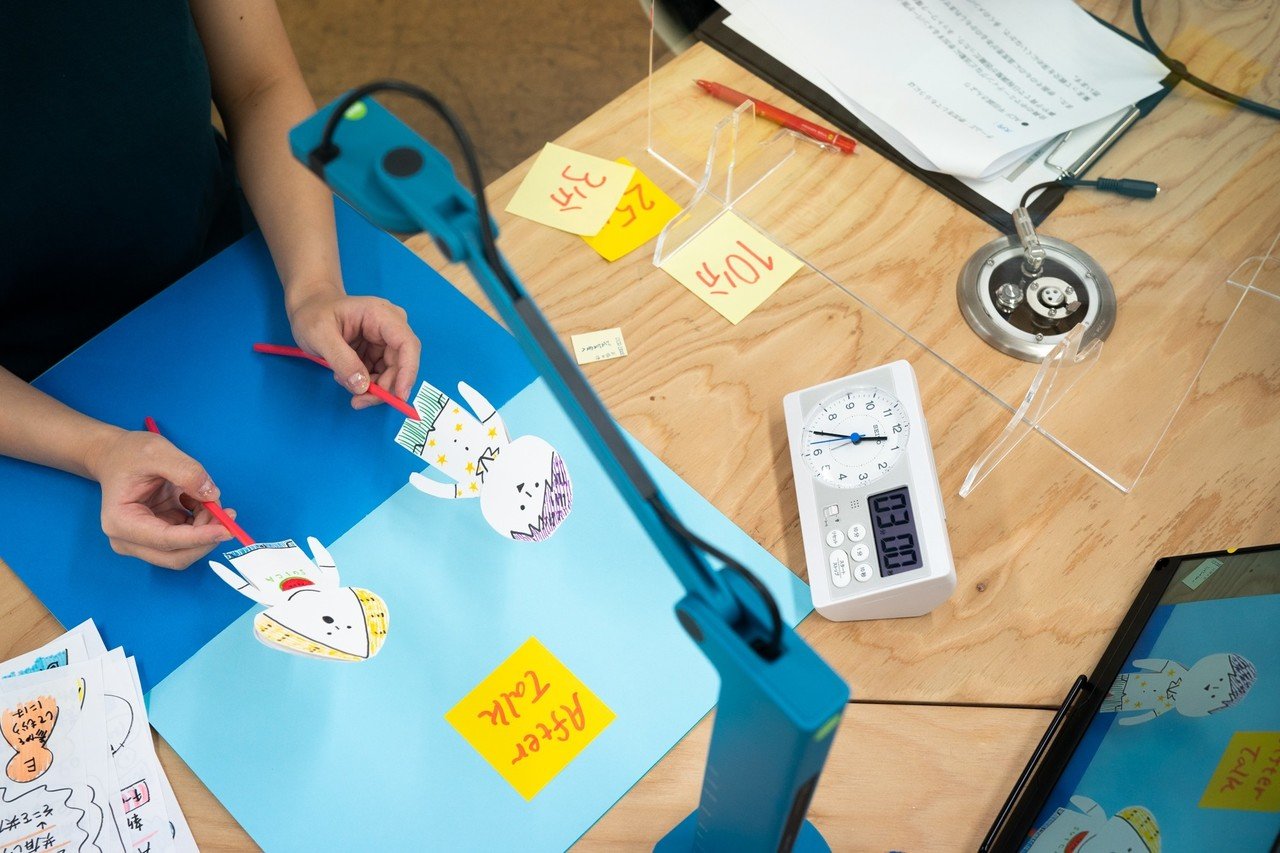

実際のスタジオの様子。司会担当+人形担当+音響担当の編成

実際のスタジオの様子。司会担当+人形担当+音響担当の編成

顔出しに飽きたら人形になろう!?

以上、人形劇+ラジオ風演出の実験でした。顔出しが当たり前になった今日この頃だからこそ、例えばこんな演出もアリなのでは? というご提案です。よかったら試してみてくださいね!

人形担当という新しい仕事が生まれました

人形担当という新しい仕事が生まれました

福島と東京、それぞれの場所でつながり続ける

2020年4月、緊急事態宣言が発出されて以降、多くのアートプロジェクトが中断し、同時にオンラインを含む新たな手法を検討すべきなのか、議論を余儀なくされました。アートプロジェクトの現場へ足を運ぶことが難しい状況で、それぞれの場所にいながら、プロジェクトを成立させるために、どのような手立てがあるのでしょうか。

アサダワタルさん(文化活動家)を中心に、福島県いわき市にある県営復興団地・下神白(しもかじろ)団地で行われているプロジェクト「ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへ」も、現地訪問が困難になり、オンラインでの開催方法を模索しています。

2016年からはじまったこの取り組みでは、住民が住んでいたかつてのまちの記憶を、馴染み深い音楽とともに収録するラジオ番組を制作し、それらをラジオCDとして住民限定に配布・リリース。こうした活動を軸に、立場の異なる住民同士やふるさとの交流を試みています。

また2019年には、住民の「メモリーソング」のバック演奏を行う「伴奏型支援バンド(BSB)」を結成。関東在住のミュージシャンが団地住民のもとに伺い、現地から遠く離れているからこそ音楽を通じた「想像力」で、住民との関係を深めてきました。

そして2020年。コロナ禍においてオンライン訪問を継続しつつ、「会えない」という状況だからこそできる「表現×支援」の関係をより深く見つめながら、3回シリーズの報告会を行います。音楽をかけながら行うラジオ風トークを軸に、記録映像の上映、またBSBによる演奏、住民との中継コーナーなどを実施。「報」告会でありながら、演「奏」会でもあるオンラインの場づくりです。

詳細

スケジュール

9月22日(火)14:00〜16:00

第1回 2017年〜2018年の報奏

12月27日(日)14:00〜16:00

第2回 2019年の報奏 とりわけ伴奏型支援バンド(BSB)編

2月23日(火)14:00〜16:00

第3回 表現・想像力・支援編

ゲスト:いとうせいこうさん

関連サイト

ラジオ下神白プロジェクトウェブサイト

オンラインのセミナーや講座がすっかり当たり前になった今日このごろですが、モニタを通して話に集中し続けるのは難しいもの。ときどき聞き逃してしまったりしませんか?

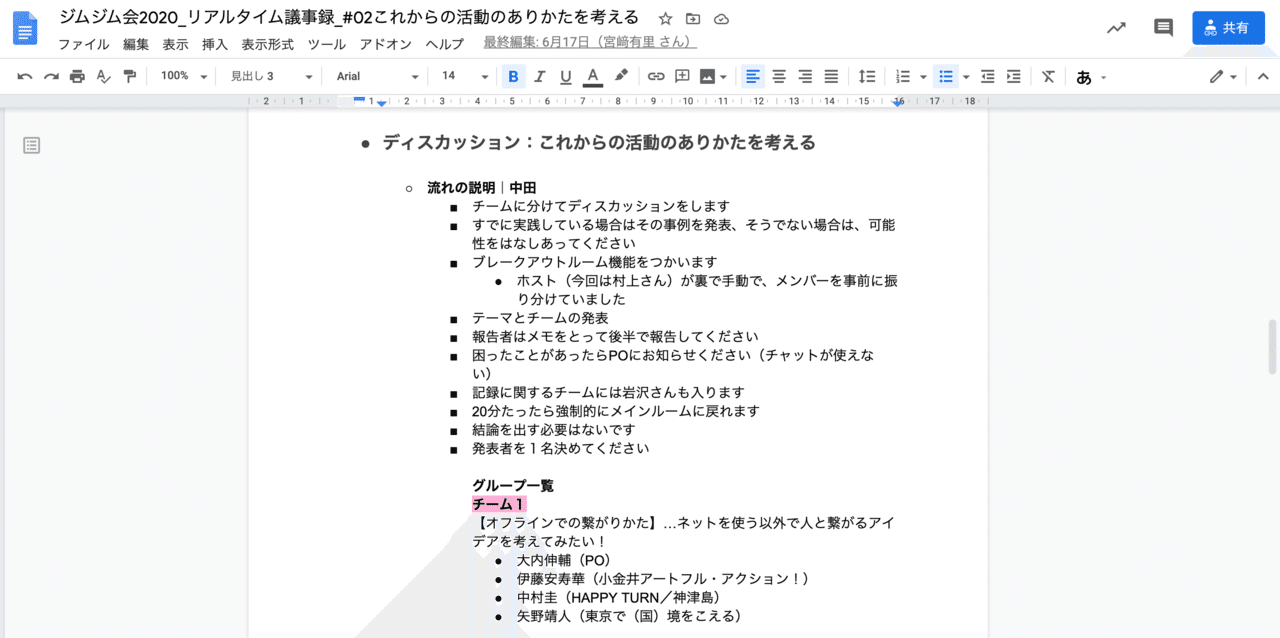

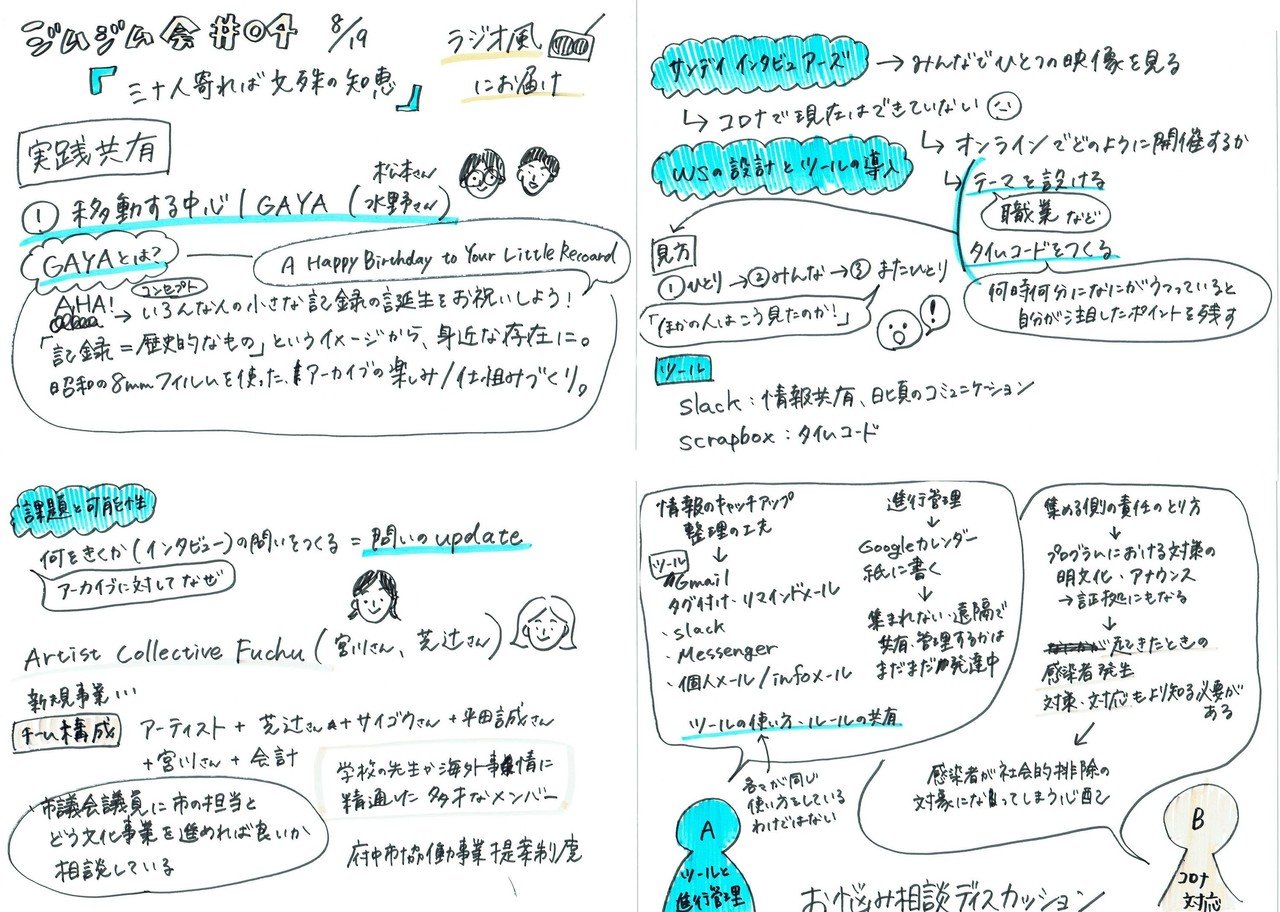

そこで、勉強会シリーズ「ジムジム会」では、毎回必ず記録係がその場でメモをとって公開する「リアルタイム議事録」を提供しています。

参加者からも好評なリアルタイム議事録。これまでに3種類の方法を試してみたので、簡単にまとめますね。

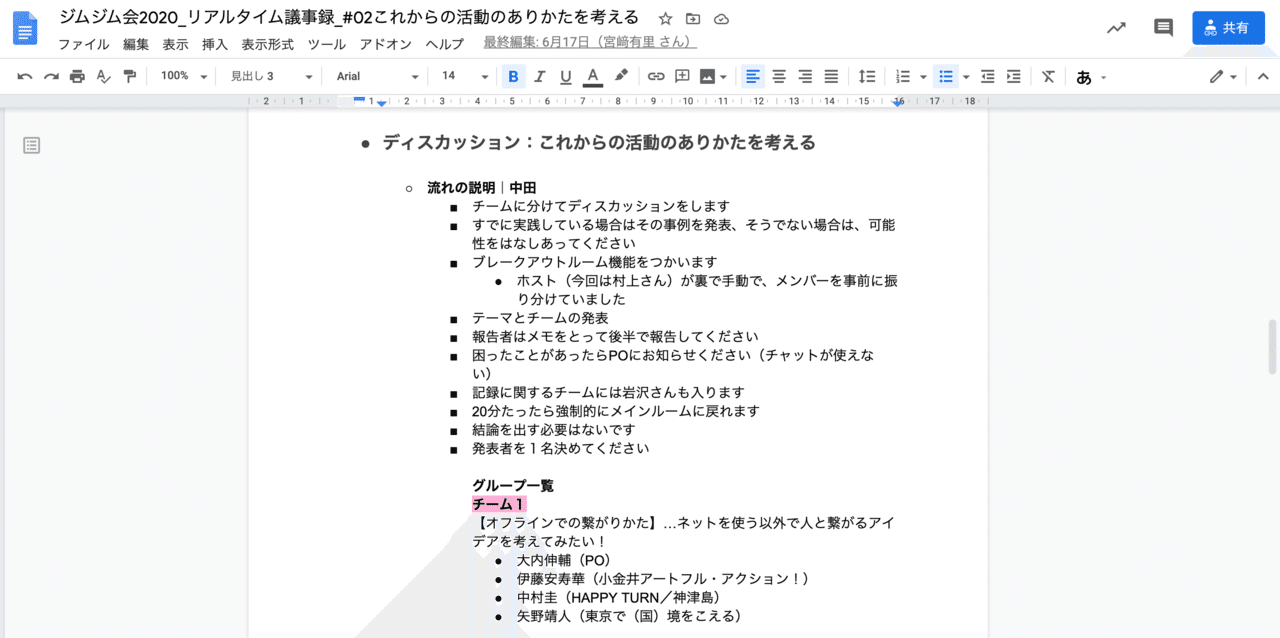

ドキュメントツールで記録&共有する!

最もシンプルな方法は、Google ドキュメントなどのクラウドテキストツールをつかってメモをとる方法。参加者には「閲覧のみ」の権限を付与し、URLをチャット等で共有します。それぞれ別のウィンドウで開いたり、手元のスマートフォンなどで確認してもらうかたち。

あらかじめイベントの流れにそって項目を立てておくと記録がとりやすいです。記録係的には「とにかく書きやすい!」とのこと。のちのちのレポート記事をつくるときにも便利です。難点があるとすればちょっと地味なところ……でしょうか。

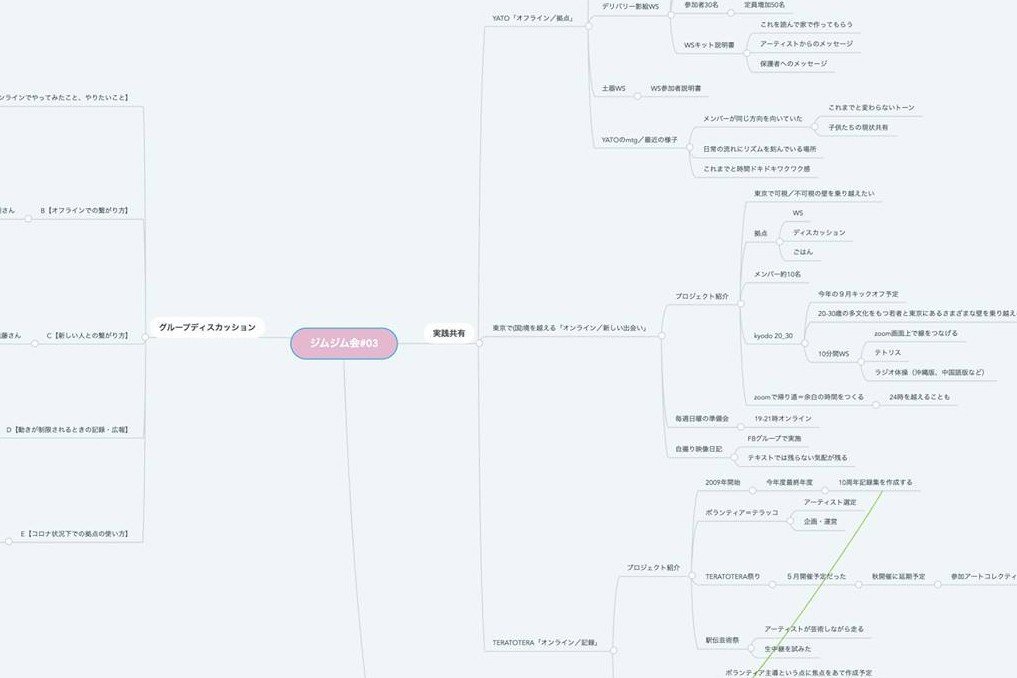

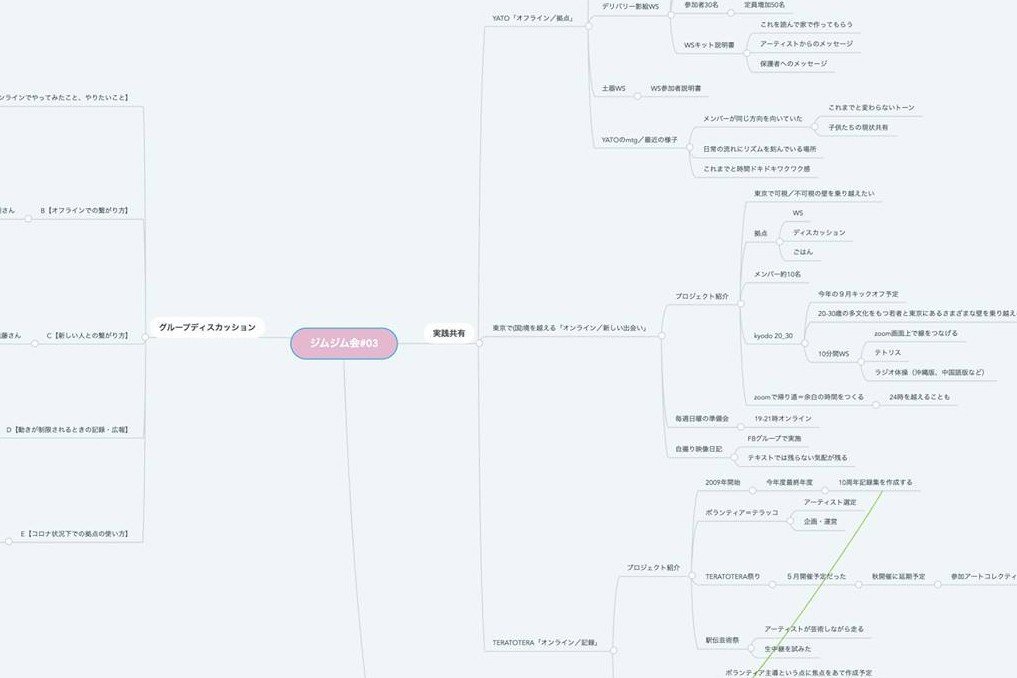

マインドマップで記録&共有する!

続いて試してみたのはマインドマップで記録する方法。キーワードごとにツリー構造でつなげていく様子をクラウド上で共有します。ジムジム会ではオンラインサービスの「Mind Meister」を使ってみました。Googleドキュメントと同じように特定のURLにアクセスすると閲覧できます。

話が構造的に記録されていく様子は見ていて飽きず、オンラインイベントとの相性は抜群です。その場で議論のポイントが整理されるのもいいところ。一方でキーワードだけの羅列では繋がりがわかりにくく、後から欠席者に内容を共有したりレポート記事の素材にするには少し不十分かもしれません。

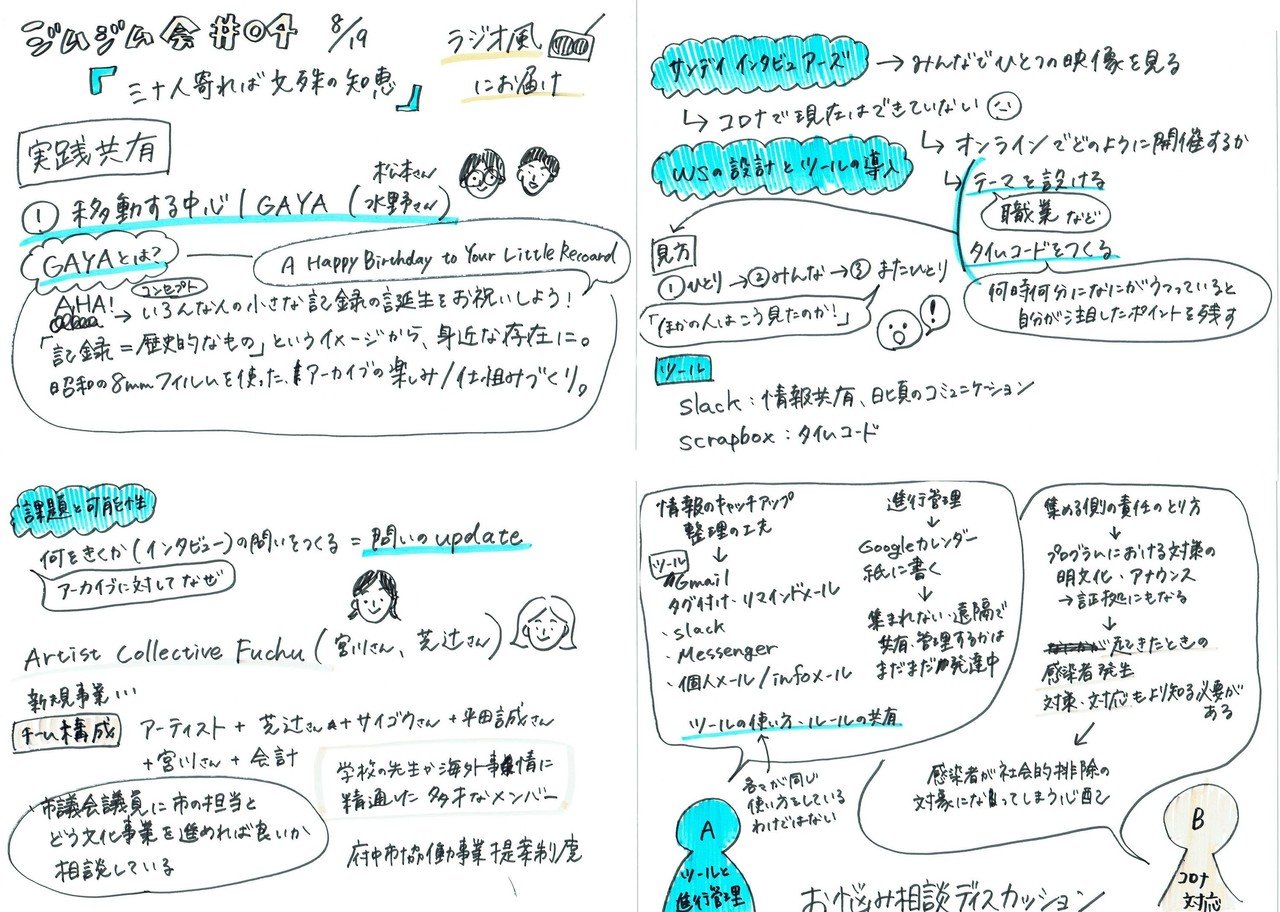

手書きで記録&共有する!

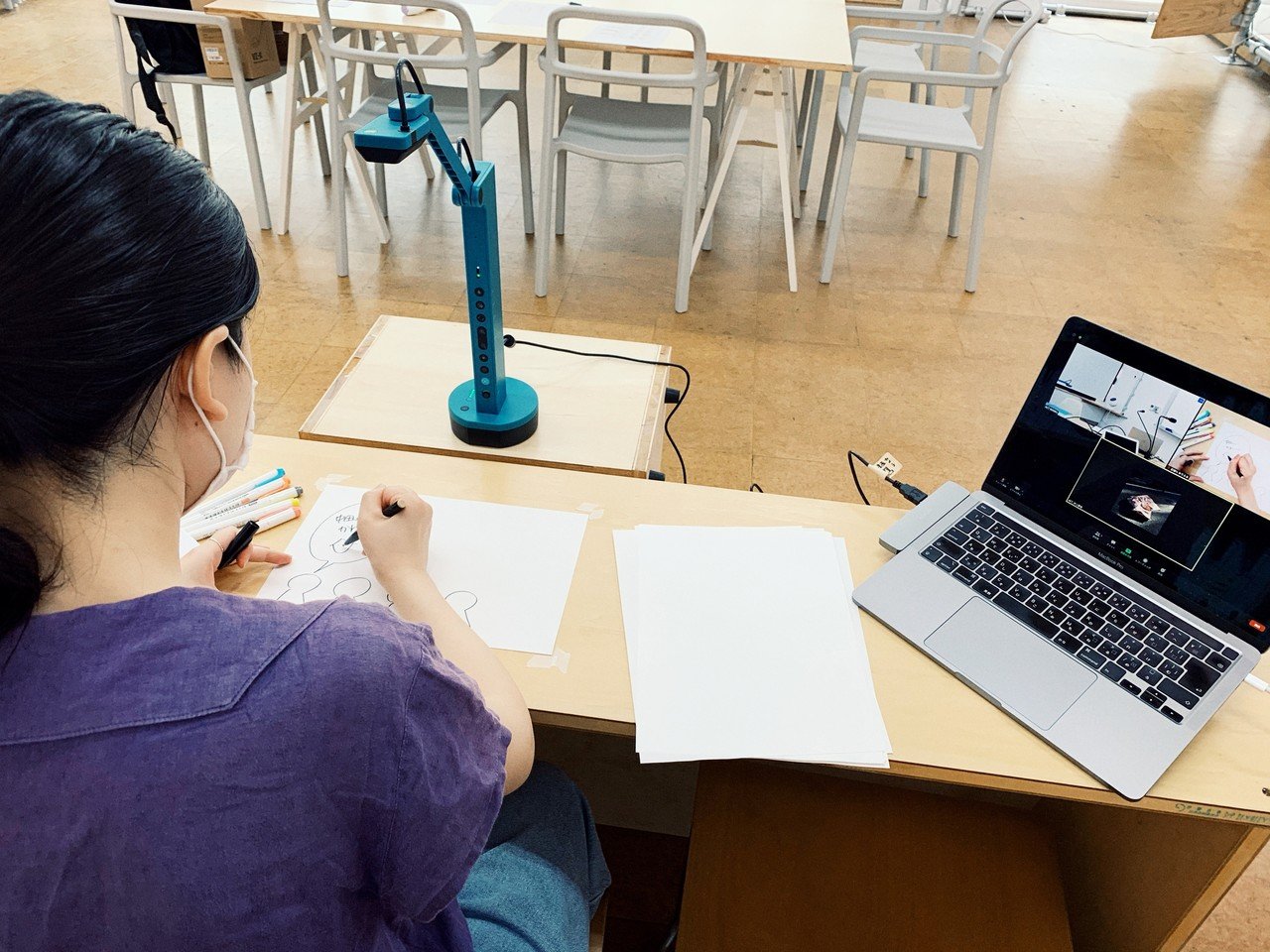

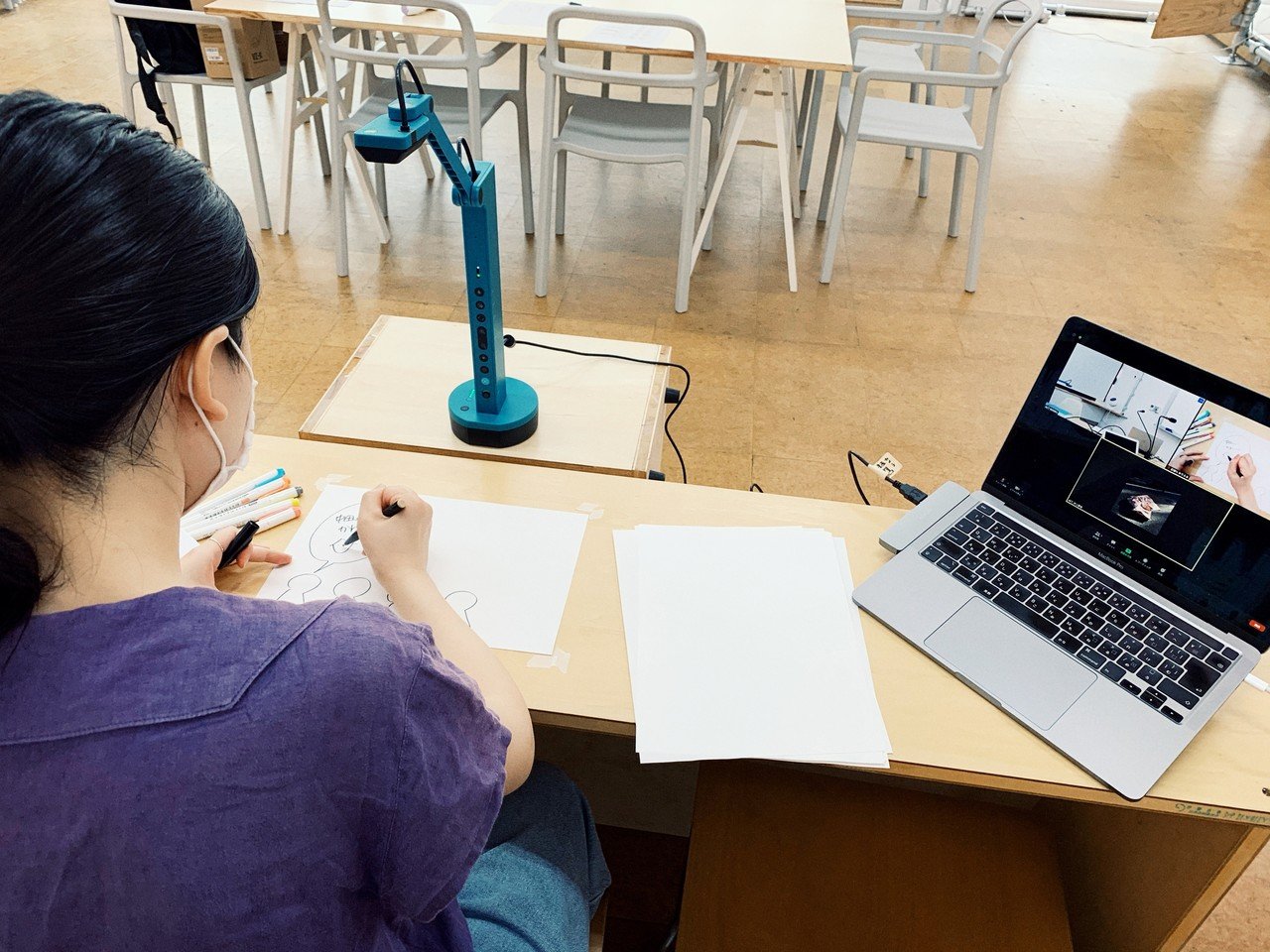

三番目の方法はアナログです。講義ノートをとるように白い紙に手書きで記す方法。「かっこいいグラフィックレコーディングをやろう!」と気合を入れるとなかなか大変なので、あくまで要点を文字でメモしながら、余裕があれば色をつけたりイラストを添えたりする程度を目指しました。共有方法は、USB接続できる書画カメラを使ったZoom上の直接表示です。

オンラインイベントにアナログ要素が混ざると雰囲気が暖かくなります。「後からでも読む気が湧くし雰囲気も伝わる!」と参加者からも好評でした。一方で書く情報量に限りがあること、記録者に向き不向きがあることはデメリットかもしれません。(ジムジム会の記録係は楽しかったようです)

リアルタイム議事録のススメ

以上、実験してみた3つの方法でした。リアルタイム議事録は、音だけで情報を得ることが難しい人や、ベタ付きで参加できない参加者の方にもサポートになる方法です。やってみる場合は、専任の記録係をつけ、事前に流れをしっかり共有しておくとスムーズです。

また、他にもいい方法があればぜひ教えてください。 ツール情報などお待ちしています。

おまけ。手書き議事録の様子。書画カメラはなかなか便利です。

おまけ。手書き議事録の様子。書画カメラはなかなか便利です。

第1回のジムジム会では自動文字起こしツールも使ってみました。

次回は第4回ジムジム会のレポートをお届けします!

「東京アートポイント計画」と「Tokyo Art Research Lab」が発行した3種のドキュメントと、東京アートポイント計画のプログラムオフィサーによる2020年度の企画や活動を掲載したレターです。