共通: 年度: 2021

阿部航太

東京アートポイント計画 プログラムオフィサー

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート後編)

東京・竹芝から、大型客船で約12時間。伊豆諸島に浮かぶ人口約1800人の島、神津島。星空や夏のレジャー、金目鯛などの海産物でも知られるこの島で2018年から展開されているのが、アートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」(以下、HAPPY TURN)です。

「幸せなターン」と名付けられたこのプロジェクトでは、現在島で暮らす人や、島で育ち島を離れた人、島外からやってきた移住者や表現者らがつながることを通して、それぞれの生き方や世界の見方を少し広げ、「幸せ」のかたちを再考するような取り組みが行われてきました。活動の拠点である「くると」には、毎日のように島のこどもたちやその親、移住者を中心としたスタッフや大人が集い、交流。集落がひとつのみという決しては大きくはない島のなかで、多様な価値観や文化を担保するコミュニティとなっているようです。

これまで「東京アートポイント計画」という事業のひとつとして、東京都、アーツカウンシル東京、そして一般社団法人シマクラス神津島(以下、シマクラス神津島)の三者での共催事業として実施されてきたHAPPY TURNですが、2023年度を持って約6年におよぶ共催関係を卒業。新たな船出を迎えます。この節目にあたって、2024年2月29日、くるとで初となるトークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」が開催され、拠点の運営スタッフやプロジェクトに当初から関わるクリエイティブユニット「岩沢兄弟」らが、この場所での経験やその意義を振り返りました。

神津島村の前田弘村長や、村議会議員、村役場の職員など多くの人が見守るなかで、登壇者からはどのような思いが語られたのか? 当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:小山冴子/撮影:小野悠介)

悩み相談、居場所、人とのつながり……移住者にとっての「くると」の大きさ

なぜ、神津島にある『何でもない場所』であった『くると』に、日頃から人が集まっているのでしょうか? 前編の最後で投げかけられたそんな飯島さんの問いに応答するように、次に、くるとで活動する4人の拠点スタッフとシマクラス神津島の中村さんが壇上に上がり、それぞれにこの場所への思いを語りました。それは、この島で暮らす「個人」にとって、くるとという場所が持つ意味や価値を明らかにする時間になりました。

最初にマイクを握った野口愛美さんは、高校教員の夫の転勤に伴い島に移住。2021年からくるとの拠点スタッフを始めました。そんな野口さんは、くるとを「新しい出会いや発見があるコミュニティの場」と表現します。

移住直後、島には知人も友達も一人もおらず、仕事も辞めていたことから「社会と切り離されたような気持ちだった」という野口さん。そうしたなか、何気なく参加した庭びらきプロジェクトで「みんなが分け隔てなく接してくれた」ことが、野口さんの孤独感を癒してくれました。くるとに来るようになってからは島のお母さんたちやこどもたち、観光客と接する機会が増え、「島での暮らしが憂鬱ではなく楽しくなっていった」と振り返ります。

野口さんは「くるとは移住者にとってなくてはならない場所」と断言します。「役場に相談しにいくほどではない小さな悩みは、くるとに来ればだいたい解決する。気軽に相談しやすい場所があることは、島での生活を豊かにしてくれた」。さらに、アーティスト・プログラムも大切でした。例えば昨年招聘されたオル太は、漂流物を通して島の歴史を表現する作品を制作しましたが、「そのことで普段は意識しない島の歴史や文化を知った。移住してきた頃は、疎外感で『移住者がすみません』という気持ちだったけど、自分の住んでいる土地の歴史を知ることで、島の一員になれた気がした」とその意義を語りました。

2人目の八島麻衣さんも、小学校教員の夫の転勤で2020年に移住。コロナ禍のなか、島に頼る人はいませんでしたが、教員住宅の友人から、くるとの活動や魅力を紹介され、2021年から拠点スタッフとして関わり始めました。

長年仕事をしており、島に来るまでこどもとじっくり過ごす時間がなかったという八島さん。「こどもとくるとに来て遊ぶという時間のなかで、この場所からいろんなことを教えてもらった」と話します。さらにくるとは、島と内地の学校の状況の違いに戸惑い、相談相手もおらず、体調を崩してしまっていた八島さんの夫にとっても大切でした。「夫もくるとで島の人とつながるようになり、それからは小学生のカルタ大会を開催したり、ここで仕事のアイデアを得ることも。いまでは島での暮らしを楽しんでいるようです」と言います。

学校活動や授業の一環でくるとを使っているのは、八島さんの夫だけではありません。例えば神津小学校の1年生が「図工」の授業で庭の砂場を使用して造形遊びをしたり、神津高等学校では、2年生が「総合」の授業で浜辺のゴミ拾いをした際、たくさん拾った流木やシーグラスなどのゴミをどうすべきか相談しに来たことも。くるとではこれを受け、それらのゴミを素材として使ったものづくりやワークッショップを行いました。八島さんはこうした事例を踏まえ「学校の先生は精神的に辛い仕事だが、くるとは教育現場のサポートにも一役買っている」と指摘します。

文化やアートだからこそできる、心のケアやコミュニティがある

3人目の角村悠野さんは、2016年に島に移住、2021年からくるとに携わっています。もともと自身もパフォーマンスを学んだ経験があるという角村さんは、最近ある美術家から聞いた「クッションとしてのアート」という表現がくるとにはぴったりだとコメント。「アートというとどうしても“遠いもの”という印象があるけど、日常のなかの、人と人のあいだにアートがあるんだということを、ここでの経験で学んだ」と語ります。

じつは角村さんの夫も、仕事の大変さで心のバランスを崩しかけることがあるといいます。そこで角村さんは、趣味である音楽の編集をしてみることを夫に提案。「忙しくて心を失いかけたときに、表現活動に触れることが回復の鍵になった」と話します。

さらに、普段は人付き合いが得意な方ではないという夫ですが、動画を撮ることが好きなことから、最近ではくるとの冬まつりの撮影を頼み、その関わりが心の栄養になっているとも紹介。こうした経験を踏まえ、角村さんは「くるとは自分だけでなく家族が助けてもらった場所。アートや文化でないと作れない関係性があるし、それで心が軽くなる人がいる。そういう人のためにも、この場所が長く運営できるといいなと思う」と訴えました。

4人目の垣内美紀さんは、移住13年目と島の在住歴はスタッフで最長ですが、くるとに関わり出したのは2022年からと、一番新しいメンバーです。当初はほかの多くの島民と同様に、くるとに対して「よくわからない」と遠目に見ていたという垣内さん。しかし、スタッフとして携わってからは、「言語化はできないけど、この場所で何かがかたち作られているのを感じるようになった」と、心境の変化を口にします。

垣内さんがくるとに関わり始めたのは、離婚を経験し、シングルマザーとなった頃、角村さんに誘われたことがきっかけでした。「親も親戚もいない土地で子育てをするのは難しいと人に言われ、島が好きなのに島を出ないといけないのかと考えていた頃に紹介してもらいました。人はコミュニティのなかで生きるものだと思う。くるとに来るようになり、『できることをやればいい』とか、『人と違ってもいい』と言ってもらえ、自分を取り戻すことが私の救いになった」と、自身にとってのその存在の大きさを振り返りました。

島でずっと暮らしたいと考えている垣内さんですが、以前から文化的な豊かさももっと体験したいと感じてきました。そうしたなか、くるとを通してアーティストの活動に触れることは貴重な機会になっているとし、「とくにこどもがそれを目の当たりにすることは、成長するうえで大切な糧になると思う」とコメント。そして、「私にとってくるとは、それぞれの人が体験のなかからその人なりの宝物を見つける場所だと思う」と締め括りました。

「小さな幸せのターン」を積み重ね、誰もが健やかに暮らせる島へ

拠点スタッフに続き、プロジェクトを立ち上げた本人である中村さんもマイクを取り、活動の原点を振り返りました。そもそも「HAPPY TURN/神津島」とは、島出身者の多くが進学を期に島を離れ、大人になって島にUターンすることを方言で「しまってくる」とネガティブな表現をしてきたことに対し、「幸せに重きを置いて島に戻ったり、神津島と関わりを持った方々が神津を通じて少しでも幸せになって欲しい、ささやかでもハッピーな方向へターンにしてほしいという思いから付けた名前」と中村さん。「一見、くるとでは、こども達が穴を掘ったりしているだけに見えますが、それもささやかなハッピーターンなんです(笑)。そうした小さな積み重ねがきっと大きなターンにつながると思う」と話します。

そんなハッピーなターンの一例として中村さんは、それまで自習室として活用していた「MANABU」を「RoomSAKU」として改修するにあたり関わったある青年の話をしました。当初、中村さんが友人とMANABUの作業をしていたところ、ひょんなきっかけから島の高校に通う3年生が加わり、3人で行動を共にすることになりました。

その高校生は学校に行きたくない、学校を辞めたいと話していて、その頃はほとんど学校に行っておらず、そのことで周囲も先生達も悩んでいたそうです。しかし、くるとを手伝い、木材を切る仕事を任せられたり、中村さんたちとものづくりをしたりするうちに、自分も人のために動くことができるんだという実感を得て、やはり卒業までは高校に通うことを決めたといいます。それまでは特にやりたいこともなく、だからこそ漠然と高校を辞めるか、卒業後はなんとなく島を出ようと考えていた彼は、くるとでのものづくりやDIYが楽しかったことから、そういったことに近い仕事につきたいと考え、就職活動をし、改装などを行う内地の会社に内定が決まったのだそうです。

昨年の夏に実際にくるとで起きた「小さなハッピーターン」。中村さんはその経験を辿りながら、「これは、授業のように形式ばって何かを教えるのではなく、人と人が向き合うことで起きたこと。その高校生が手に職をつけて将来島に戻ってくれば、島の職人不足の解消にもつながる。この小さなターンはそんな未来の可能性にもつながっている」と意義を話し、「今後もそんなささやかなターンを積み重ねていきたい」と語りました。

「よそ者」の視点を通して、島の「当たり前」を新たな価値にする

イベントの終盤では、飯島さんと中村さん、岩沢兄弟の兄ひとしさんと弟たかしさん、東京アートポイント計画ディレクターの森司や、大内が前に出て、拠点を作り始めた頃の思いや今後の展望について意見を交わしました。

登場したスピーカーたちには、前の拠点スタッフたちによる話の余韻がある様子。ひとしさんが「たまに島に来る僕らと違い、拠点スタッフの人たちのお話はここに住んでいる人の話。これは伝わるなあと思って聞いていた」と口火を切ると、たかしさんも「こんなに日常的に使われてイベントまで開かれる場所になるとは、当初は思っていなかった。時間はかかったけど、かたちになってきているのを感じた」と感想を口にしました。

森は、「この場所を目的が曖昧な場所にしてほしいと頼んだのは私です」と言い、「漫画を持ち込んだりカフェにしたりしたら簡単に人は集まるけど、くるとはそうしなかった。拠点スタッフのみなさんの言葉は、そうしたなかで自分たちで獲得した言葉だから強い。そういう言葉が持てるかどうかが、アートプロジェクトにとっては大事」と指摘します。

島の人たちと同様に、関わり始めた当初、飯島さんもアーツカウンシル東京に対して「よくあるまちづくりコンサルタントではないのか?」と疑いの目を持っていたそうです。しかし、岩沢兄弟が島を知るために観光名所などを巡るのではなく、お店を一軒ずつ回りレシートを集めてきたり、島で定期的に発行されていた「おとしより作文集」を作成した方の話を聞きに行ったというエピソードを聞いたり、そこから出てくるアイディアを見たりするうちに、「これは違うぞ…」と徐々に認識が変わっていった経緯を明かしました。

岩沢兄弟が初めて島を訪れた際、元中華料理屋の建物はすでに見つかり、拠点に使うことも決まっていたにも関わらず、まだ扉は開けられていなかったと言います。「だからインパクトドライバーを貸り、ここを開けることから始めた」とひとしさん。普段から「居場所」に関心を持つ岩沢兄弟は、ここから、こどもの多さを考えて出入り口を道路側から建物の側面に移動、外壁を半透明の波板にするなどして、外を通る人と中にいる人がお互いを気に留める空間を、時間をかけて作っていきました。「すぐに人を呼ぼうとするのではなく、屈伸運動のようなことをしているうちに人が集まった」とたかしさん。森も言うように、こうした時間のかけ方や人の巻き込み方は、業者に依頼するのではなく、アートプロジェクトだからこそできたことでしょう。

島を知る過程にも時間がかけられました。神津島には、苗字のほかにその家を指す独特の屋号文化が存在します。たかしさんは、はじめにツアーガイドをしてもらうのではなく、「屋号のような自分が気になったことや、生活のあり方を見ることから島を知ろうと考えた」と当時を振り返ります。大内はこの過程について、「ツアーガイドをしないのは、新たな地域資源を見つけたいから。外から来た人は、地元では当たり前になっていることを『これすごいね!』と面白がってくれる。それが価値としてかたちになったときに、新しいことが生まれるんです」と説明しました。

ほかにも、島外の人ならではの大胆さが生きた場面があります。例えばたかしさんは、島民を巻き込むために、中村さんの乗る軽トラックに「今日のタスク」や「中村さんにしてほしいこと」を貼って走ってもらったエピソードを披露。また、中村さんがこれまで島の大工さんに仕事を頼んだことがなく、どのように頼んだらいいのかと躊躇していたところ、岩沢兄弟に「一緒に行くぞ」と連れて行かれたことも。「島の人なら戸惑うことや、島の人同士だと遠慮してしまうようなことも、僕らは外から来たからこそ気にせず行ける部分がある」とたかしさん。森は、地域活性化の議論でよく使われる「よそ者・わか者・ばか者」の力がここでも生きた、と話しました。

地域の課題に応え、多様な生き方を担保する。広がるHAPPY TURNの可能性

最後に、森から「今後、島のなかでくるとをどんな場所にしていきたいか?」という問いが投げかけられました。ひとしさんはこれに、「僕らが神津島に来たときに遊びに来れる場所としても続いてほしい」と本音を口にします。また、「飯島さんがアートの世界を好きになり始めているから、これからもいろんな活動が行われていくはず」と予想。「そうした活動を行ううえでは、島の人たちの協力が必要」と語りました。

いっぽうのたかしさんは、「くるとという場所だけでなく、ここをスタートに島の中でいろんなことをしてほしい」と、横への広がりを期待します。そしてそのためには、やはりより多くの島民から「これができたのだからこれもできるだろう」という要望があることが大切だとし、「この活動をいろいろ使い、関わり方を増やしてほしい。くるとはそうした活動の始まりの場所になってほしい」と言います。大内もこれに頷き、「関わる人が増えることが大事。そこから今日の拠点スタッフのような担い手が増えていく」と話しました。

森はこの日の議論を振り返りながら、「くるとは名状し難い場所だが、そうした場所は、こどもから高齢者の問題まで、行政が取り組むべき新しい社会の課題を担うことできる場所でもある」と指摘。実際に今回のイベントでも、くるとが島の抱える現実的な課題のなかで、一種のクッションのような役割を果たしていることが感じられました。こうしたことから森は、「例えば先ほど話題になった、島の慣習についてお年寄りにお話を聞くような活動も、私たちの言う『文化』のひとつ」とし、くるとが現在の活動の延長線上で「中間セクターのような役割を果たすと面白いのではないか」と会場に投げかけました。

みんなの話を聞いた飯島さんは、最後に、「難しい話も出たが、結局は神津島を生きやすくて暮らしやすい場所にしたい。そのための役割がこのくるとにはあると信じて頑張っている」とコメント。ただ、その活動は決して盤石ではありません。飯島さんも、「いまやっとスタッフが現れてくれたけど、いつ終わるかわからない。私自身も島に居続けていいのか悩むこともある」と言います。しかし、それでも島にいるのは「このくるとという場所を必要としている人がいるし、そういう人たちがいる限りこの場所が続いていったらいいなと切実に思っている」から。「共催は卒業しますが、なんとか道を探して続けていきたい」と会場に伝え、トークを締め括りました。

会場に訪れた島の人たちには、話を聞くことで、HAPPY TURNやくるとへの見方に少し変化があったようです。最前列で話を聞いていた前田弘村長も、「最初の3年間くらいは何をしているんだろうという感じだった。でも、少しずつ子供が参加して、お母さんたちが参加して、こんなことをしていたんだと話を聞いてわかった」とコメント。「いまここに関わっているお母さんたちは内地出身者が多いけれど、島で生まれ育った人がもっと関わることも大事」としつつ、「ここまできたからには頑張ってもらいたい」とエールを送りました。

離島という特殊な環境のなかで、手探りで育まれてきたHAPPY TURNの活動。およそ7年におよぶその歩みを振り返った今回のイベントでは、くるとという不思議な場所がいかにして生まれてきたのか、その豊かな時間の積み重ねを、プロジェクトメンバーや岩沢兄弟らの声から知ることができました。そしてまた、普段の日常のなかでは、プロジェクトの内側からも、それを周囲で見ている島の人々からもなかなか見えにくい、HAPPY TURNやくるとの活動の持つ、島で暮らす人たちにとっての大切さが伝わってきました。

とりわけ、慣れない土地でさまざまな悩みや戸惑い、事情を抱えながら暮らしている拠点スタッフのリアルな声は、会場にいた多くの人の胸に届いたように思います。

イベント終了後に会場の外で話を聞いた前田村長も、「アート」という言葉から、島の人はどうしても「よくわからないもの」をイメージしてしまうけれど、この日のトーク、なかでも拠点スタッフの声を聞き、「それぞれの生き方や、考え方を見つけたりすること。それが『アート』という言葉になって、みんなの前に現われていることがわかった」とコメント。島出身者とのさらなる関わりに期待を寄せつつも、島で暮らす人たちの「それぞれの生き方を見つける場所」としての意義を感じた様子でした。

実際、トークのなかでも触れられていたように、HAPPY TURNやくるとの持つ、誰かの居場所や「よるべ」となったり、新しい文化や慣習に触れる機会となったり、異なる背景を持つ人同士が出会う場となったりする機能は、島のなかでも、いや、島のなかだからこそ大きな意味を持つと言えるのではないでしょうか?

新たな船出を迎える「HAPPY TURN/神津島」。その活動は、今後どのように育まれ、広がっていくのでしょうか。プロジェクトの未来が楽しみになるトークでした。

誰もが健やかに暮らせる神津島を目指して——(トークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」レポート前編)

東京・竹芝から、大型客船で約12時間。伊豆諸島に浮かぶ人口約1800人の島、神津島。星空や夏のレジャー、金目鯛などの海産物でも知られるこの島で2018年から展開されているのが、アートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」(以下、HAPPY TURN)です。

「幸せなターン」と名付けられたこのプロジェクトでは、現在島で暮らす人や、島で育ち島を離れた人、島外からやってきた移住者や表現者らがつながることを通して、それぞれの生き方や世界の見方を少し広げ、「幸せ」のかたちを再考するような取り組みが行われてきました。活動の拠点である「くると」には、毎日のように島のこどもたちやその親、移住者を中心としたスタッフや大人が集い、交流。集落がひとつのみという決しては大きくはない島のなかで、多様な価値観や文化を担保するコミュニティとなっているようです。

これまで「東京アートポイント計画」という事業のひとつとして、東京都、アーツカウンシル東京、そして一般社団法人シマクラス神津島(以下、シマクラス神津島)の三者での共催事業として実施されてきたHAPPY TURNですが、2023年度を持って約6年におよぶ共催関係を卒業。新たな船出を迎えます。この節目にあたって、2024年2月29日、くるとで初となるトークイベント「HAPPY TURN/神津島はなんだったのか。『くるとってどんな場所?』」が開催され、拠点の運営スタッフやプロジェクトに当初から関わるクリエイティブユニット「岩沢兄弟」らが、この場所での経験やその意義を振り返りました。

神津島村の前田弘村長や、村議会議員、村役場の職員など多くの人が見守るなかで、登壇者からはどのような思いが語られたのか? 当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:小山冴子/撮影:小野悠介*1-4、16枚目)

地域の政策課題に応答するアートプロジェクトの役割

あいにくの雨模様となったこの日。イベント開始時刻の18時半が近づくと、集落のほぼ中心部にあるくるとには、島の人たち20数名や関係者が続々と集まってきました。

このくるとは、空き家として長年放置されていた元中華料理屋の建物を、プロジェクトのメンバーや岩沢兄弟が長い時間をかけて改装したスペースです。普段は学校帰りのこどもたちの格好の遊び場になっているほか、スタッフの趣味であるウクレレやおどりをみんなで楽しむ「部活動」や、島外からのアーティストを招いてプログラムを行う場となってきました。空間には7年にわたるコミュニティ活動の痕跡が残り、親密な雰囲気を作り出していました。

イベントが始まると、まず、HAPPY TURNを運営するシマクラス神津島の飯島知代さんが挨拶。飯島さんはプロジェクトの開始と同時期に島にやってきた移住者で、島出身でUターン経験者の中村圭さんと二人三脚で事業を率いてきました。今回のイベントの背景には、関係者とプロジェクトのこれまでを振り返るとともに、その活動を島の人たちにより深く知ってほしいという飯島さんたちの思いがあるようです。

もともとこのHAPPY TURNという取り組みは、アーツカウンシル東京が2009年から展開している事業、東京アートポイント計画のひとつとして始まったものです。東京アートポイント計画では、文化やアートが持つ「“当たり前”を問い直す力」や「異なるもの同士をつなげる力」に着目し、それらを通して地域のなかに、個人がより豊かに生きていくための関係性やコミュニティ、創造的な居場所を形成することを目指してきました。15年間の活動のなかで、これまでに都内各地で45のプロジェクトを実施してきました。

この日、東京アートポイント計画の説明を行ったアーツカウンシル東京の大内伸輔は、この事業のポイントを4つ紹介しました。

1つ目は、助成ではなく「共催事業」であること。2つ目は、単発のイベントではなく長期の「プロジェクト」であること。3つ目は、拠点だけではなく「チーム」を育成すること。そして4つ目は、地域や分野を超えて知見を共有する「ネットワーク」を作ること、です。

つまり、東京アートポイント計画では「お金を出して終わり」ではなく、東京都やアーツカウンシル東京が地域のNPO(神津島ではシマクラス神津島)と一緒に事業をじっくり運営することを通して、地域における活動に必要なチームやノウハウを育んでいくことをその大きな目的としています。HAPPY TURNもこうした理念のもとで運営されており、なかでも大内は、くるとに少しずつ協力者が集まり、運営スタッフとなっていったことを挙げ、「HAPPY TURNにおける事例は、東京のほかの地域で活動する団体の参考にもなっている」と話しました。

東京アートポイント計画のポイントとしては、さらに、その取り組みが地域の政策課題への応答となる点や、多様な関係先との連携を通じてより幅広い活動へと展開し得る点も挙げられます。例えば前者に関しては、実際にくるとは空き家を活用したスペースであり、後述するように、移住者や離島者と島をつなぐ重要な接点となり、島のこどもが多様な文化に触れられる拠点となっています。この点において、その活動自体が地域の課題への応答と言えます。そしてこうした現実的な可能性から、近年では足立区や府中市などで、東京アートポイント計画で育ったNPOが基礎自治体や地元企業と連携する例も生まれているのです。

NPOの活動の成果には、そうした自治体などとの連携や資金の獲得のほかにも、その事業の価値を多くの人に伝えられるようにする「言葉の獲得」も含まれます。大内は最後に、「これまでの活動を通してHAPPAY TURNでは多くの言葉が育まれてきた」とし、まさにその成果と言える今回のイベントで、その活動内容をぜひ知ってほしいと語りました。

みんなが集まる「くると」という拠点は、いかに生まれたのか?

では、HAPPY TURNの歩みとはどのようなものだったのでしょうか? 次に、飯島さんがマイクを握り、6年間のその活動を紹介しました。

HAPPY TURNは、2011〜2013年に三宅島で展開された「三宅島大学」、2014〜2016年に大島で展開された「三原色〔ミハライロ〕」に続く、伊豆諸島を舞台とした3つ目のプロジェクトとして、2018年にスタートしました。その活動は、島中を歩いて現在使用している元中華料理店の建物を見つけ、各地のオフィスや公共施設、地域芸術祭などで空間デザインを手掛けてきた岩沢兄弟と一緒に改装するという、拠点づくりから始まりました。

そのとき、ユニークだったことが2つあります。1つ目は、建物の改装にあたり、島の人たちに協力を仰いで「大掃除大会」を開催したこと。本当に人手が必要だったという事情もありますが、このプロセスは、飯島さんら島外の人と島民が時間をかけて関係を育む機会となりました。掃除大会は計19回も開催され、協力してくれる大工さんも現れました。

もう1つは、飯島さんたちが拠点づくりをするあいだ、くるとという場所の用途をあえて明確にしなかったこと。「この場所が何になるのか、カフェなのか宿なのか、私も中村も何になるのかがわからなかった。島民の方に『何になるの?』と聞かれても、あえて目的を決めないということをやり続けた」と飯島さん。こうした曖昧な答えをするうち、「何ができるかわからないのに手伝うわけがないと、島民の気持ちが離れてしまう時期もあった」と話します。

たしかに「カフェ」や「宿」と言えば、その場所に来る人の目的は明確になります。しかし同時に、そうして用途を限定することで、用がない人はその場所と無縁になってしまいます。そうしたなか、くるとの用途を曖昧にするという選択は、翻って、ただ時間を過ごしたり、人と話したりする場所を探していた人にとって、関わりの余白となったようです。「この頃からこどもたちが秘密基地みたいだと遊びに来てくれるようになったり、夫の転勤で島にやってきた女性たちが手伝ってくれたりするようになった」と飯島さんは振り返ります。

2019年には、庭に集まるこどもたちが段差から飛び出してしまわないようにと、岩沢兄弟と相談しながら、再びお手伝いを呼びかけ、島の人や、島に来た学生ボランティアと庭の周囲に何ヶ月もかけて竹垣を制作。島民と芝生の種を蒔き、庭を手入れしていきました。さらに2020年の年初には、大人もこどもも赤ちゃんも楽しめる音楽をコンセプトにしたバンド「COINN (コイン)」を招き、「新春!くると音楽会」を開催。会場には多くの親子が集まりました。飯島さんは「これまで片付けしかしてこなかったスペースが使われて嬉しかった」と当時の思いを語りました。

しかし2020年春からは、コロナ禍が本格化し、人の集まりや移動が制限されるように。HAPPY TURNではこの事態を受け、かつて島に暮らし、いまは島を離れて暮らす人と、島の人を映像でつなぐ「やーい!~島をつなぐビデオレター~」シリーズを制作。距離を超えた人の関係や、離れた土地にいる人の島への思いをかたちにしました。ちなみにこの映像の上映会が行われたのは、前年から片付けを進めていたくるとの目の前にある旧万作商店の空き家ですが、同年10月にはこの場所に「MANABU」という自習室をオープン。学校の勉強だけでなく、何かを学びたい人なら誰でも使える場所として開放しました。

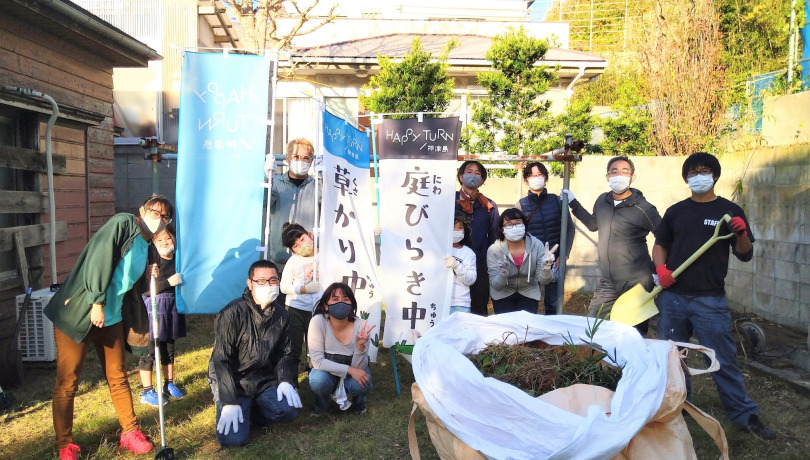

そして同じ10月には、「島の庭びらきプロジェクト」も開始します。これは、もともとブロック塀に囲まれた殺風景な砂地だったくるとの庭をみんなで整えた経験を踏まえ、島内にあるほかの空き家の庭も参加者と一緒に整えて庭びらきをしようというもの。「コロナ禍で屋内でのイベントができないことを逆手にとって、ただみんなで草刈りをしようという企画でしたが、それは空き家の大家さんを見つけたり、つながるためのチャレンジでもありました」と飯島さん。企画は第3弾まで開催され、親子から中学生まで多くの人が参加しました。

島の伝統から現代アートまで。多様な文化に触れられる場所

2021年は、HAPPY TURNの活動に変化が起きた年でもあります。まず、それまでもくるとに訪れていた人たちが「拠点スタッフ」として週替わりで来てくれるように。その多くは家族で移住してきた女性たちで、こどものいる人もいたことから、島のお母さんや学校の先生など、これまでとは違うコミュニティの人たちがくるとに来てくれるようになりました。

またこの頃には、花正月や二十五日様といった神津島独特の風習にちなみ、後者で使う「いぼじり」という飾りの作り方を地元のお年寄りに学ぶなど、島の文化への理解を深めるプログラムも実施しました。

さらに、これまで拠点づくりや島での関係づくりをメインに活動していたHAPPY TURNですが、2021年からは本格的に島外のアーティストを招いて行うアーティスト・プログラムも開始します。一人目では、アーティストの大西健太郎さんが、島に流れ着いた漂流物や地元の植物を用いて、島民と一緒に独自の盆栽を制作。それを手に集落を歩く「くると盆栽流し」も行いました。また、二人目では、染色技術を用いた表現を行うアーティストの山本愛子さんが、島中を巡って集めた素材を使った染色ワークショップを開催。こうした表現者たちとの関わりは、見慣れた島の風景を普段とは異なる視点で見せてくれました。

2022年と2023年の冬には、それぞれ、音楽ユニット「テニスコーツ」と「馬喰町バンド」の武徹太郎さんを招き、「くると冬まつり」というオリジナルのお祭りを開催。また、アーティスト集団「オル太」を招き、島の歴史や風土に基づく展示やパフォーマンスも行いました。飯島さんが「ゴリゴリの現代アート」と呼ぶ、こうした注目の表現者による活動は、島での暮らしに新鮮な風を吹き込みました。飯島さんはこれらの開催を通じ、「運営側も先鋭的なアートに慣れていった」と振り返ります。

活動の振り返りの最後に飯島さんは、普段から付けているという日報を参考に、くるとに日頃来る人たちを紹介しました。それは例えば、保育園〜小4までの子ども(その多くが駐在員や教員の子)、1〜3歳の子どもとお母さん、保育園のお迎え帰りの親子、スタッフと同年代の移住者、島のおじさんやおばさん、観光客、高校生、学校の先生と生徒、2023年から始めた部活動の参加者、さまざまな用事で中村さんを頼りにくる人たちなどです。

こうして見ても、じつに多様な人たちがくるとに集まっていることがわかります。しかしその場所はもともと何もない、何の目的で作られたのかも曖昧な場所でした。これについて飯島さんは参加者に、「何でもない場所だったくるとに、なんで、こんなに多くの人が来るのか? ここで何が起きていたのでしょうか?」と問いを投げました。

自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈前編〉

まちで活動するプレイヤーを訪ね、これからのアートプロジェクトのヒントを探る東京アートポイント計画の「プロジェクト・インタビュー」シリーズ。今回お話をきいたのは、国立市で「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」(以下、ACKT)を展開する、一般社団法人ACKTの丸山晶崇(まるやま・まさたか)さんです。

グラフィック・デザイナーであり、もともと都心で働いていた丸山さんは、とある縁から国立市で仕事をするようになり、その後住民に。古民家をリノベーションしたシェアスペースを立ち上げたり、ものづくり仲間と市内回遊型のアートプログラムを運営するなど、まちを舞台に活動してきました。

一方、2021年度にはじまったACKTでは、行政との価値観や物事の進め方の違いに戸惑うこともしばしば。コロナ禍という難しい状況もありながら、手探りで取り組みを続け、最近では新しい拠点を借りるなど、「やっとはじまった感覚」をもつまでになったと言います。

デザイナーとして、自分の感じる「よい」を起点に、責任感のある仕事をしたいと語る丸山さん。ACKTの活動も、その考えの上にあるものです。一人のデザイナーがまちに出て、行政とかかわることで見えてきたものとは何なのか? 東京アートポイント計画ディレクターの森司がききます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1-4枚目)

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈後編〉

都心で働いていたデザイナーが、国立へ来た理由

森:丸山さんはデザイナーとして活躍しつつも、2010年に国立市谷保(やほ)で古民家を改装したシェアスペース「やぼろじ」を立ち上げるなど、多岐に渡る活動をしてきました。この「やぼろじ」も古民家リノベーションの先駆けとして話題を集めたお店でしたが、丸山さんは基本的に、自分のもっている技が決まる場面では物事をスッと動かせる人だと思います。しかし、このACKTでは、自分とはOSが違う国立市やアーツカウンシル東京と共催するなかで、苦労もされてきた。今日は、趣味である筋トレの話は置いておいて(笑)、共催のなかで感じたことをきけたらいいなと思っています。

丸山:トレーニングの話なら20時間くらいできますけど(笑)、わかりました。

森:そもそも、以前は都心でデザイナーをされていたそうですが、あるときから国立市に通うようになり、現在は住民でもありますね。そして、いわゆる平面のデザイン以外にも地域での活動を広げてきた。この経緯にはどんな背景があったんですか?

丸山:以前勤めていた制作会社から独立したのが2009年、そして、2010年から国立にかかわりはじめました。きっかけは、当時やっていた「中央線デザイン倶楽部」という課外活動の拠点として、デザイナーや建築家、編集者らが運営にかかわる「国立本店」という、本を軸にしたコミュニティスペースの店長をするようになったことです。

僕自身もそうでしたが、当時はまだデザイナーといえば都心の事務所で仕事をしているイメージが強く、まちなかでローカルな活動をしている人は全然いませんでした。それに、閉ざされたデザイン事務所で仕事をしていると、外からは何も見えないし交流も限定される。そこに閉塞感を感じていたのですが、この状況が変わったのが東日本大震災のあと。震災を機に2013年頃から国立や国分寺市といった郊外に事務所を構えるデザイナーも増えてきました。

もともと、デザイナーにかかわるのは一部のクライアントだけで、多くの人にとってこの職種が身近な存在ではない、という状況に疑問をもっていました。以前、佐藤可士和さんがデザイナーを医者に例えて、困ったときに駆け込んで相談できるのが医者であり、デザイナーだと言われていました。それは問題解決への窓口という意味で納得したのですが、でも、誰もが気軽に佐藤さんに仕事を頼めるわけではない。だからその言葉をきいたときには、大学病院の医者をイメージしたんですが、僕は小さいときから町医者によく掛かっていたんですね。

森:病弱だったんですか?

丸山:こども時代はそうでした。近所に好きな古い一軒家の病院があって、そこによく掛かりました。処方箋もなくて、おばあちゃんがその場で調剤して、ドロップみたいに甘い薬をくれる病院です。そうした町医者的なデザイナー像もあり得るんじゃないか。みんなが都心に集まるのではなくて、ひとつの町や行政区域に1人ずつデザイナーがいたらおもしろいんじゃないか。それに、デザインをひらいていく活動の方が楽しそうだ。そんなことを考えていたので、実験的に国立に来てみたんです。

デザイナーには、デザインを通して社会をつくる「責任」がある

森:いまの病院の話もそうですが、丸山さんは、メインやセンターとされる場所に対して、いわゆる在野的、衛星的なポジションを好むところがあるのかなと感じます。でも、センターとは仕事の量やギャラも違いますよね。そうした立ち位置を志向するのはなぜですか?

丸山:カウンター精神はあるかもしれません。先ほどの佐藤さんをはじめ、2000年代に華々しく登場してきた方たちの仕事を通して「アートディレクター」という言葉が社会に定着した2000~2010年頃までは、デザインの時代だったと思う。僕も当然それに憧れて、その世界でもお世話になりましたが、もともと建築を学んでいたこともあり、グラフィックやアートディレクションだけでやりたいことが全部できるわけじゃないと思うようになったんです。ポスターで解決できることなんかほとんどなくて、あくまでツールなんだと思っていて。

他方、場所をつくって人を集めると、ダイナミックな変化、動きがあるんです。「デザイナーとは職業ではなく生き方である」がモットーなこともあり、それならその新しい可能性にデザイナーとしてかかわった方がおもしろいんじゃないかなと。もちろんグラフィックはいまも好きだし、真剣にやっていますが、それだけじゃ解決できない問題があると思うんです。

森:なるほど。丸山さんの活動を見ていると、いま言われた「解決」は、いわゆるまちづくり系の人たちの課題へのアプローチとは違う気がするんです。これは、どちらがよい悪いではなくて、ただのポジションの違いですが。

丸山:そうですね。一言で言うと、僕がしたいのは「合意形成的なデザイン」ではないんだと思います。

森:調整型じゃない。

丸山:はい。不特定多数の誰かと合意するのではなくて、僕自身や、僕を含めた周りの人が楽しいことがまず大事で、そこから波及させるやり方です。なので、ある種とてもわがままなのですが、自分の感じる「よい」を起点にしないと責任がもてないと思うんです。

森:「責任」ですか?

丸山:以前勤めていたデザイン会社で不動産広告の仕事をよく手がけていました。それがとてもおざなりな仕事が多くて、デベロッパー自身でさえも魅力を感じていないようなマンションの広告も手がけていました。でも、数百円ならともかく、マンションなんて人生を左右する買い物ですよね。もしこの商品を売ったことで、誰かの人生が壊れたら誰が責任を取るのか。自分はそのことに加担してしまっているんじゃないか、そう感じていました。だから、デザインにおいて責任を取れる、取れないという判断基準はとても大事だと思うんです。

例えば、デザイナーとして、東京オリンピックの開催で社会がよくなると思うなら、参加すればいい。タバコのパッケージや広告を手掛けることで、売上や喫煙率が上がることをよいと思えば、取り組めばいい。でも、経済的理由だけで仕事を受けるのは違うのではないか。それは、デザインというのは、社会に何かを広める行為だからです。グラフィックデザインは平面で完結しているのではなく、社会に届くもの。よく「クライアントの先に社会を見ろ」と言われるけど、ほんとうにそう思います。そこには社会的責任があると思うんです。

まちにないものは自分でつくればいい。不足感を仕事に変える方法

森:丸山さんは、デザインの仕事を平面の上に限定せず、むしろデザインそのものをひとつのメディアだと捉えて、社会がよくなるためにそれを使う仕事の仕方を考えてきた人なんですね。でも、そうした自己テーマがあったとき、必ずしもお金になる仕事ばかりではなくなりますよね。「やぼろじ」も、まさにそうでしょう。

僕が丸山さんに出会ったのはまさに「やぼろじ」の時代で、デザイナーとして誰も手をつけたがらないというか、かたちになりにくい曖昧な領域にガッツリ取り組んでいる人だなという印象だったんです。こうした余白的な仕事って、アート系の人はむしろテーマに据えるけれども、デザイナーの人はあまり触れないイメージがあったのに、それをやるんだ、と。しかも、「やぼろじ」の建物も棚ぼたで手に入れたわけではなくて、主体的に借りて携わりたいと大家さんを説得したんですよね?

丸山:そうですね。最初は「国立本店」に事務所を借りて、世田谷から通っていたんです。当時この店の店長は2年ごとの交代制で、それが終わったら国立に来なくなるかなと思っていたんですけど、通ううちに国立が好きになっていたので、それも寂しかった。そんなある日、国立でものづくりをする人たちの飲み会でたまたま横に座った編集者から、築50年くらいの平家から引っ越すんだけど誰か代わりに住まないか、という話があったんです。物件を見るのが好きなので翌日行ってみたら、すごくよくて。妻と相談して引っ越すことにしました。

ここで国立との関係に、「働く」だけではなく「暮らす」が入ってきた。ずっと国立にいることになったので、その頃から自分のまちをよくしたいという感覚がすごく強くなりましたね。当時は電車にはほとんど乗らず、だいたい徒歩か自転車か車で移動していました。そうなると、単純に自分たちが楽しめるものがまちに多くあった方が、生活が豊かになるじゃないですか。「やぼろじ」内に以前あった本屋やギャラリーも、まちになければつくればいい、とはじめたものでした。

森:でも、以前はやったことない商売でしょう? 不安はなかった?

丸山:そうですね。そこはあまり考えなかったです。

森:その意味では、商才もある人なんでしょうね。大きなお金に興味はないけど、困らない程度のお金であれば稼げるっていう自信がどこかにあるのかなと思う。

丸山:それで言えば、こうしたまちの活動をしていることで、むしろ仕事につながるんじゃないかという打算もありましたよ。実際、2010年から何度か、府中市美術館の広報デザインの仕事をしているのですが、それは、美術館の学芸員が地域のデザイナーに頼みたいと考え、「国立本店」に行き着いたことから生まれた縁でした。あと、僕がデザインを担当した同館の「虹の彼方 こことどこかをつなぐ、アーティストたちとの遊飛行」(2012年)という展示がきっかけで、アーティストのmamoruさん、下道基行(したみち・もとゆき)さんと「旅するリサーチ・ラボラトリー」という活動をはじめたり。国立とかかわるようになって、活動が広がりましたね。

よく思うのは、受注の仕事が半分、自分でつくる仕事が半分というのが、デザイナーとしてちょうどいいんじゃないかなということ。やっぱり、受注の仕事だけだといろんなバランスが崩れてしまう。自分で価値をつくって、発信することが重要なのかなと思います。

森:受注以外の仕事は、さっきの話でいう、自分の感じる「よい」を起点にした「わがまま」なゾーンの話なの? それとも、必要を感じるからやっているという感じ?

丸山:どちらかというと後者ですね。必要だからとはじめて、それを結果として仕事につなげるのがそんなに苦手ではないのかもしれません。いまACKTで、国立市内のギャラリーやアトリエ、店舗を使って展示を行う回遊型の「Kunitachi Art Center」というプログラムを行っていますが、これももともと個人的な仲間たちとはじめたものでした。それが結果的にいまでは予算をつけてもらえるものになっている。個人的な動機と仕事をつなげるという意識を、どこかにもっておくことが大切なのかもしれません。

可能性という目に見えないものを、行政と共有する難しさ

森:あらためてACKTの話をすると、このプロジェクトの前身には国立市の「くにたちアートビエンナーレ」という取り組みがありました。2015年と2018年に開催されたものですが、この取り組みに代わる新しい活動を国立市が模索していたときに、何か我々と一緒にできないかと相談に来られて、議論をはじめました。そのとき、この土地にいて、共催できるNPOとなりうる活動歴がある人というと、我々の選択肢では丸山さんしかいなかったわけです。

丸山さんも、話をはじめた当初は半分半分だったと思うんですよ。つまり、行政と組んでアートプロジェクトをやることの意味がわかって、できそうだという感覚と、よくわからないという感覚が混ざっているように見えた。そして、実際にはじめてみたら、想定と違う部分がかなりある、ということに向き合ってきた数年間だったのかなと思います。その辺りの話をききたいのですが、最初に話を受けたときのことは覚えていますか?

丸山:実は森さんたちに話をきく数日前、国立市にも呼ばれて話をきいていたんです。そこでは保留したのですが、まったく同じ話だったんで「え?」と。あらためて話をきいて、自分でもスペースやプロジェクトはやっていたので、できなくはないとは思いました。逆にいうと、自分たちだけではできないことをできそうだから、やってみようと思って。

森:でも、やってみたら思っていた以上に手間がかかった?

丸山:そうですね。

森:思った以上に手間がかかるし、思った以上に勝手が効かない。要するに、自分のもっている技が決まらないことに苦労されているように見えました。

丸山:ACKTをやりはじめて困ったことのひとつは、成果が出るか確実ではないけれど、可能性を感じるから何かを立ち上げるという感覚がなかなか共有されないことでした。

例えば、立ち上げから運営まで行った「やぼろじ」も、結果として多くのメディアに紹介されるなど人気となりましたが、それは事前に予測したことではなかったんです。そもそも古民家を再生してデザイナーや建築家がスペースをはじめるって、いまでこそ珍しくないですが、当時は前例がなかった。でも、場所の魅力がすごいあるから、初期費用は家賃として、メンバーで分割するかたちで、手探りでやりはじめたんですね。つまり、全然計画的ではなかったんです。

「やぼろじ」時代、よく行政の方が空き家問題や相続問題の対策事例としてヒアリングに来ていたのですが、じゃあ、これを初めから行政と組んでできたかというと、前例が多くあるものならともかく、前例がないなかでは予算もおそらくつかなかったでしょう。ACKTをやりはじめてからぶつかったのも、そうした共有の難しさでした。つまり、まだ目に見えないようなものをつくらないといけないときに、ヴィジョンや可能性がなかなか伝わらない。物事を進めるスピード感が全然違う。いままではそうしたことがパッと伝わる仲間と取り組みを行なってきたので、その戸惑いがありましたね。

森:逆に言えば、わかる人と出会えたら事はあっという間に進む世界ですよね。

丸山:そうですね。言葉で説明できるものとできないものがあると思っていて。

森:言葉がいらない部分のわかり合いのスピード感って、わかる人との間だとほんとうに一瞬で済むけれど、物事の見方が全然違う人に話すと、何ヶ月もかかってしまう。その苛立ちはアーティストの声としてもたびたびききますね。

一方で、いまのお話をきいてやはり丸山さんがまちづくり系の人ではないと思うのは、まちづくり系の人であれば、そうした際、その物件を「デモ」や「パイロットビジネス」という風に呼んで、そこから発展する横への広がりを想起させると思うんだけど、そうは話さないこと。丸山さんの場合は、とにかくその場所に携わりたい、という言い方になるんですよね。

丸山:確かに。実際、ほかの地域でも「やぼろじ」のようなことができないかというお話も来たのですが、僕は断わるべきだと主張していました。なぜかと言えば、谷保と他の土地では課題も違うし、その土地にやりたい人がいるかもわからない。行ったことがない場所にコンサル的に入ってもうまく行くと思えないし、それこそ「責任」が取れないと思ったんです。

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈後編〉へ

Profile

丸山晶崇(まるやま・まさたか)

一般社団法人ACKT 代表理事/株式会社と 代表取締役/長岡造形大学非常勤講師

デザイン事務所や制作会社勤務を経て2009年に独立。2011年、国立市谷保で建築家を中心とした市民協働プロジェクト「やぼろじ」の企画運営に携わる(2017年まで)。2017年11月からは「地域の文化と本のあるお店」をテーマとしたギャラリー・ショップ「museum shop T」の運営を始める。また、2020年7月からは千葉市美術館のリニューアルに合わせ、「千葉市美術館ミュージアムショップ BATICA」をオープン。

アーティストの下道基行・mamoruとともにアーティスト・コレクティブ「旅するリサーチ・ラボラトリー」としても活動するほか、デザインディレクターとして「デザイナーとは職業ではなく生き方である」をモットーに、美術館の広報物のデザインやブランディングデザインなど、幅広く活動している。

museum shop T

https://t-museumshop.com/

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)

「文化と芸術が香るまちくにたち」を掲げる「国立市文化芸術推進基本計画」にもとづき、行政と市民、市内外の文化芸術の担い手と連携をはかり、アートやデザインの視点を取り入れた拠点づくりを行う。国立市および多摩地域の潜在的な社会課題に向き合い、新たな文化をつくる多様な人が集まり活動を育むプラットフォームの構築を目指している。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、国立市、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団、一般社団法人ACKT

https://www.ackt.jp

自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈後編〉

まちで活動するプレイヤーを訪ね、これからのアートプロジェクトのヒントを探る東京アートポイント計画の「プロジェクト・インタビュー」シリーズ。今回お話をきいたのは、国立市で「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」(以下、ACKT)を展開する、一般社団法人ACKTの丸山晶崇(まるやま・まさたか)さんです。

グラフィック・デザイナーであり、もともと都心で働いていた丸山さんは、とある縁から国立市で仕事をするようになり、その後住民に。古民家をリノベーションしたシェアスペースを立ち上げたり、ものづくり仲間と市内回遊型のアートプログラムを運営するなど、まちを舞台に活動してきました。

一方、2021年度にはじまったACKTでは、行政との価値観や物事の進め方の違いに戸惑うこともしばしば。コロナ禍という難しい状況もありながら、手探りで取り組みを続け、最近では新しい拠点を借りるなど、「やっとはじまった感覚」をもつまでになったと言います。

デザイナーとして、自分の感じる「よい」を起点に、責任感のある仕事をしたいと語る丸山さん。ACKTの活動も、その考えの上にあるものです。一人のデザイナーがまちに出て、行政とかかわることで見えてきたものとは何なのか? 東京アートポイント計画ディレクターの森司がききます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、7、8、10枚目)

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈前編〉

谷保に見つけた新しい拠点。目指す、人々が自主的に集う場所

森:ACKTがはじまり、予想以上に言葉が通じない人がいることに丸山さんは困惑された。仲間とやればすんなり行く簡単なことが、なぜこんな手前のところで壁が立ちはだかるんだろうという、戸惑いの連続ですよね。その「壁」について少しお話しいただけますか。

丸山:その壁は、低いけれども、すごく分厚く感じました。ひとつ象徴的だったのは、いま、南武線の谷保駅の駅前に物件を借りて、拠点として整備しはじめているのですが、そこを借りる際のこと。拠点が欲しくてずっと物件を探していて、なかなか見つからなかったのですが、その谷保の物件を見つけたとき、一瞬でここだとわかったんですね。谷保駅からほんとうに数十秒の場所にある、元魚屋のあと手芸洋品店が営まれていた場所で、見つけた瞬間、スタッフの安藤さんと喜び合ったくらいです。でも、市の方に話すと、なぜここなのかということが伝わりにくく……。

森:響かなかったんだ。確かに一般的な感覚で言うと、ボロボロで古いし、線路の横だし、不動産系の方は好まない物件かもしれないですね。アーティストが好む物件というか。逆に言うと丸山さんはその物件を見たとき、どんなことが「見えた」んだろう?

丸山:ある種の、一歩先の未来というか。可能性がある場所だと思ったんです。

森:つまり、ある種の言葉や感覚の共有が難しい存在があり、そこには丸山さんたちにわかるものが何一つヒットしていないわけですよね。物件としての魅力がないし、かかわり方がイメージできない。いま神津島でやっている「HAPPY TURN/神津島」というプロジェクトでも、何もない場所にアジール的な拠点をつくっているのですが、人は自明性のない場所をイメージすることがとても難しいんですよね。カフェだったらコーヒーの飲めるところなんだなって思えるし、本屋だったら本を購入できるところなんだってわかる。でも、その場所が何の場所なのかわからない、つまり自明性がない場所だと、人はかかわり方がわからない。どのように自分がかかわれるのかをイメージすることがとても難しい。神津島では、いまやっと、それを少しずつ自分たちのものにしはじめているのですが、でも丸山さん自身はその自明性のない場所を、まずおもしろがっている。一体どうおもしろがっているのでしょうか。

丸山:ひとつあるのは、「古い」なんて全然マイナスじゃないわけです。それは自分たちで改修すれば、どうにでもできてしまう。逆に、ピカピカなマンションの一室でアートプロジェクトをはじめることの方が難しいですよね。それよりも、「人が集う姿」をイメージできるかどうかの方が大切だと思っています。

その物件を見たとき、すぐに人が集まっている姿が想起できた。駅前で、公園の近くで、車通りは少ない。路地っぽさもあるのに、物件が外に向けて開放されている。かかわりのない人でも、ふと中が気になるつくりになっている。「人が集う姿」をイメージできたのは大きかったです。

森:もともとが魚屋だから、間口がひらいているんですよね。建物自体がひらいた構造になっていて、受け入れる態勢になっている。

丸山:路面店で、入り口側が全面ガラスの引き戸になっているんです。すごくいいと思いました。

森:それを「使う」イメージができたんですね。拠点をつくるに当たっては、名古屋や大阪の類似スペースもリサーチに行かれていましたね。

丸山:愛知県の名古屋港近くにある「NUCO(ニューシ―オー)」と、大阪の西成にある「kioku手芸館『たんす』」に行きました。前者は、2018年まで存在した旧寿司屋を改装したまちの社交場「UCO」を前身として、かつて編み物教室として使われていた空き家を改装したスペース。後者は旧タンス店の空き家にできたスペースです。「NUCO」や「たんす」は規模的に谷保の物件とも近く、そこにどんな人が集まり、どんな風にまちにアプローチしているのか気になっていたんです。

森:行ってみてどうでしたか?

丸山:すごく勉強になりましたね。どのスペースにも、もともとその店に来ていたりかかわっていたりした人のコミュニティのようなものがあり、その人たちが部活のように、自主的に活動を立ち上げていた。僕らがやりたいことも、こういうことだと思いました。

森:まちの人のかかわり方として考えていることはありますか?

丸山:例えばですが、谷保の物件は元手芸洋品店なので、広く衣料品やファッションにかかわるものだとハードルは低いんじゃないかと考えています。

これまでもそうだったのですが、僕たちは基本的に自分たちのやりたいことを場所にもち込むのではなく、その場の文脈を拾ったり、場とつくり手がかかわることでプロジェクト化してきた。「やぼろじ」で改装した古い蔵もしかり、そうしたつくり方、つまり、まちに眠るさまざまな空間に何かを立ち上げ、ある程度軌道に乗ったら人に譲り……というのを繰り返して、市内にたくさんの拠点、活動する仲間を増やしたいと妄想しています。もともと「ACKT」という名前にも、市内にアクションする人を増やしたいという思いが込められています。

アートプロジェクトは固定的な「計画」ではなく、変わり続ける「状態」のこと

森:もう一度、少し遡ってききたいのは、言葉を尽くしてもなかなか話が共有できない存在に対する戸惑いという模索期がありつつ、最近は拠点を見つけたり、拠点のためのリサーチをしたりと、徐々に道がひらけてきているようにも見えるんです。その間のプロセスには何があったんでしょうか? 自身のなかの考え方を何か変えたりしたんですか?

丸山:ひとつ思うのは、結局、見せないとわかってもらえないんじゃないか、ということがわかってきたというか。

森:言葉による「説得」では難しい、それを諦めたところからでないとはじまらないということが、わかってきたんだ。

丸山:そうですね。具体的には、先ほども触れた「Kunitachi Art Center 2023」が、行政的にもそこそこ評判がよかったんです。数字というわかりやすい要素もあったし、市の職員の方の反応も以前と違った。これまでの「わからない」の一点張りから、少し理解された感じがあったんです。

森:「わからない」というのは、その人の価値コードに目の前の現象が引っ掛かっていない状態ですよね。わかりやすいゴール設定の習慣しかないと、プロセス自体を価値化するコードがない。でも、ほんとうはプロセスこそが一番楽しくて意味があり、具体的にプロセスにかかわってそこを見ない限り、「成果」を求めても無いものねだりになってしまう。

丸山:行政が求める答えって「計画」というある種固定的なものだと思うのですが、アートプロジェクトって「状態」に近いと思うんです。常に走り続けながら、そのつど手を入れて改善を繰り返していく。完成はなく、その「状態」だけがあるものだと思う。

僕らの感覚だと、最初のスキームでうまく行かなければ、途中で修正するのが普通です。でも、最初に計画ありきだと、同じかたちに固執して結果として苦戦してしまう。ほんとうは、走りながら、やりながら、考えるしかないものだと思います。

森:それは大きな課題ですね。昔から文化事業の評価は、計画通りにできれば優等生。でも、大成功か大失敗か、みたいな実験的な試みができるのがアートプロジェクトの現場なんです。むしろ、プロジェクトが想定を超えていき、「自分がやったことにやらされている感」があるのが、よいアートプロジェクトだと思う。それなのに想定外のものがどんどん受容されなくなっている。想定外の価値というものを社会にもう一度提示していくことが、今日のアートプロジェクトの主たるタスクなのではないかと思っているほどです。でも、いま話をきいていて、徐々に攻略ができていそうならば、よかったです。

丸山:反応が変わってきたのはうれしいですね。それからこの前、福島県の復興公営住宅で行われているアートプロジェクトを題材にした、小森はるか監督 『ラジオ下神白 ― あのとき あのまちの音楽から いまここへ』(2023年)の上映会を行ったのですが、それを見た市の職員の方が、自分たちの研修でもこの映画を見るプログラムをやりたいと言ってくださって。

森:すごい前進じゃないですか。

丸山:2〜3年間かけて少しずつ変化してきているのを感じます。最近は、ACKTというプロジェクトがやっとはじまろうしている感じがあります。

行政と協働することの可能性。「自分がいる場所」を楽しくするプロジェクト

森:いまお話された「やっとはじまろうしている感じ」は、もう少し言語化するとどのような感覚ですか? 丸山さんのなかにその実感があることがとても重要だと思います。

丸山:ここまでのプロジェクトの苦戦の背景には、僕らの力不足もありますが、やはりコロナ禍もあると思っていて。特に地域系のプロジェクトの場合、人とコミュニケーションを取らないと何もできない。でも、人と会って、話をしたり食事をしたりすることが一番許されない時期がコロナ禍だった。そのもどかしさや難しさが結構ありました。

例えば、当時はACKTとしての共催事業ではなく有志の活動でしたが、「Kunitachi Art Center」の第1回は最初の緊急事態宣言が出る直前の2020年3月20日から4月5日の開催です。当時は人を集めていいのかと、かなり戸惑いました。これは、地域で活動していこうというときには致命的な状況だった。なので、今年5月の新型コロナウイルスの感染症法上の「5類」への移行は大きかったです。ちょうどその時期に、新しい拠点も借りました。

また、こうした新しい状況になり、ACKTとして行政と組んで活動することのよさも見えてきました。「Kunitachi Art Center」もACKTの事業になることで、いままでにはなかった層に向けてボランティアの募集ができたり、会場となる場所の幅も広がっています。会場を展示作家のアテンドで回るツアープログラムも、コロナ禍のなかや自分たちだけではなかなか開催が難しかった。自分たちの活動と、まちとのかかわりのチャンネルが増えてきている。そうした複合的な要素が「やっとはじまろうしている感じ」につながっているのかなと思います。

森:最初の話に戻りますが、丸山さんはご自身や話のわかる仲間だけでも、十分にいろんな活動をしてきた。でも、ACKTでは価値観やものの見方が異なる他者と協働するということに戸惑いながらも挑戦し、いま、そのよさもだんだん感じはじめている。そのことだけでも今日は意義のあるお話をきけたと思います。

丸山:自分でできることは自分でできるから、自分ではできないことをいろんな人とかかわりながらできることに可能性を感じています。国立市と一緒にやることで、自分の趣味や仕事とは違うレイヤーで実験ができるのが、こうした協働のおもしろさだと思っています。

例えば、今年3月に第1号を発行した『◯ZINE-エンジン-』というフリーペーパーでは、東京都立国立高校の新聞部の生徒さんに連載の一つをお願いしています。高校生とのかかわりはやはり行政の協力があることで安心して行えるものだと思う。また、先ほども触れましたが、ボランティアの応募者の数や幅も、行政のかかわりの有無でだいぶ違います。こうしてこれまでの自分たちでは出会えなかった人たちと、最近は出会うことができている。新しい谷保の拠点でも、また新しい人たちとかかわることができたらと思っています。

ただ、ひとつ言えば、僕はそれぞれの場所で出会った人を無理やりつなげたり、その人に自分たちの活動のすべてを知ってもらわなくてよいと思っていて。そもそも、それぞれの場所や媒体、イベントでできることは違うし、その意味でも違うレイヤーをいっぱいもっていた方がよいと感じています。

そうやって多様なチャンネルで、まちでの活動に興味をもつ人を増やしていけたら。その先にあるのは、「その方が自分のいる場所が楽しくなるのではないか」という、純粋でわがままな思いなんです。

Profile

丸山晶崇(まるやま・まさたか)

一般社団法人ACKT 代表理事/株式会社と 代表取締役/長岡造形大学非常勤講師

デザイン事務所や制作会社勤務を経て2009年に独立。2011年、国立市谷保で建築家を中心とした市民協働プロジェクト「やぼろじ」の企画運営に携わる(2017年まで)。2017年11月からは「地域の文化と本のあるお店」をテーマとしたギャラリー・ショップ「museum shop T」の運営を始める。また、2020年7月からは千葉市美術館のリニューアルに合わせ、「千葉市美術館ミュージアムショップ BATICA」をオープン。

アーティストの下道基行・mamoruとともにアーティスト・コレクティブ「旅するリサーチ・ラボラトリー」としても活動するほか、デザインディレクターとして「デザイナーとは職業ではなく生き方である」をモットーに、美術館の広報物のデザインやブランディングデザインなど、幅広く活動している。

museum shop T

https://t-museumshop.com/

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)

「文化と芸術が香るまちくにたち」を掲げる「国立市文化芸術推進基本計画」にもとづき、行政と市民、市内外の文化芸術の担い手と連携をはかり、アートやデザインの視点を取り入れた拠点づくりを行う。国立市および多摩地域の潜在的な社会課題に向き合い、新たな文化をつくる多様な人が集まり活動を育むプラットフォームの構築を目指している。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、国立市、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団、一般社団法人ACKT

https://www.ackt.jp