それまで当たり前だと思っていた考えを解きほぐす「対話」を生み出し、地域の文化資源の活用から「学びの場」 を創出する『ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―(通称ファンファン)』。つくることを楽しむための拠点「藝とスタジオ」や、これまで開発してきた一人一人の創造力と向き合うコミュニケーションプログラムなど、ファンファンの取り組みを紹介するパンフレットです。

共通: 年度: 2022

オンライン座談会「誰かと一緒にウェブサイトをつくるために必要なことはなんだろう?」

ウェブサイト制作のプロセスや、それぞれの段階で押さえておくべき課題、チームで制作に取り組むポイントをまとめたガイドブック『アートプロジェクトのためのウェブサイト制作 コ・クリエイションの手引き』の内容をもとにしたオンライン座談会です。

それぞれの立場からウェブサイト制作に関わる人々が集まり、日頃感じる「もやもや」を持ち寄りながら「誰かと一緒にウェブサイトをつくる」ことについて考えます。

関連記事

Tokyo Art Research ウェブサイトの制作プロセスを振り返る座談会記事を公開しています。

柏木輝恵

つくることを考えてみよう 竹編

『多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting』の「ざいしらべ 図工 ― 技術と素材について考える」の一環として、多摩地域の小学校図工専科の先生や子どもたちと実施した活動をもとに、身近な素材を知り、加工や造形をして楽しむ方法を紹介するものです。

古くから人の暮らしの身近に存在してきた「竹」をテーマに、竹に関する知識や歴史、伐り方、加工の仕方、扱い方の事例や道具について触れています。

図画工作は、予定された解答や成果を求めるのではなく、身体を通した思考の過程という意味でも、大きな可能性を秘めた時間なのではないか

(p.1)

目次

竹と暮らし

身近な竹を知る

竹を伐る前に

竹を伐る

割り竹をつくる

ひごをつくる

結ぶ

竹で行灯をつくる<基本型>

竹で大きな建物をつくる

道具とともに

子どもと竹

シネマポートレイト 映像作品

「シネマポートレイト」は、Tokyo Art Research Lab の一環として実施した「Multicultural Film Making(MFM)」にて開発した手法です。海外に(も)ルーツをもつ人たちを対象に、映像制作のワークショップを展開するアートプロジェクト『KINOミーティング』では、その手法をブラッシュアップしながら継続してプログラムを実施しています。

まちを歩きながら自らの個人的なエピソードを語り、立場を交換して他者の話を聞くというプロセスは、作品制作のための行為を越えて、参加者同士の関係構築へとつながります。

詳細

関連リンク

KINOミーティングの公式Vimeoで作品を公開しています

仲間や先輩と手を取り合って次を考える。

東京アートポイント計画に参加するアートプロジェクトの事務局たちが集い、定期的に行っている勉強会「ジムジム会(事務局による事務局のためのジムのような勉強会)」。2022年12月にひらかれた第5回は、アーツ千代田3331のROOM302にて、9つのプロジェクトから30名近くのメンバーが集まり、久しぶりに対面で顔を合わせました。

今回のテーマは「ジムジム会2022 歳末学び合い〜解決のヒントはおとなりさんがもっている〜」。2022年夏から秋にかけて、各プロジェクトの事務局メンバーはそれぞれがもつ課題や興味関心にあわせて、東京アートポイント計画にかかわる団体や、以前かかわっていた団体を訪問するヒアリングを実施しました。

ヒアリングは、各事務局の個別具体的な疑問や課題を出発点にして、「このプロジェクトの手法がいまの我々にとって参考になりそう!」「似たようなテーマを扱っている先輩事務局は、どうやってプロジェクトを展開していったのか具体的に聞いてみたい!」と、トピックの洗い出しをしたうえで、話を聞きにいく団体を決定しました。

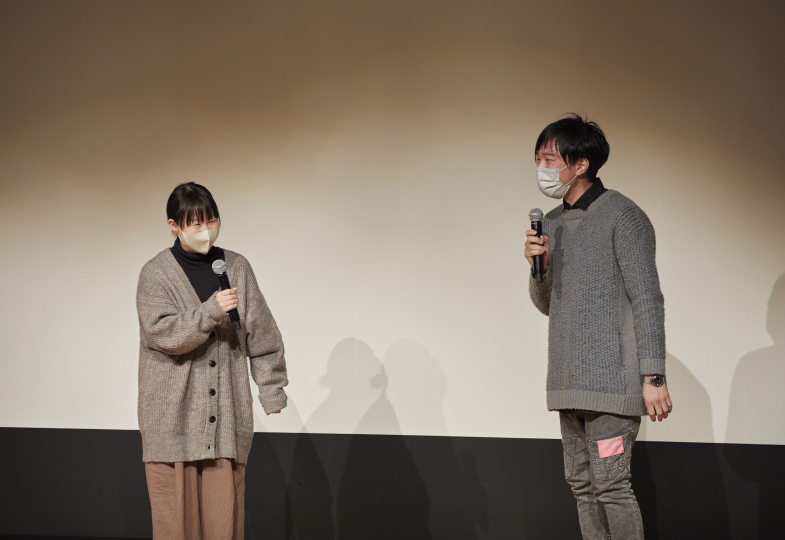

今回のジムジム会では、それぞれがヒアリングで得られた感触・気づき・学びを、ほかの事務局へ「おすそわけ」すべく、話を聞いたチームと聞かれたチームとで壇上に上がって報告しました。「どんな視点で、なぜ、どんなことを聞いたのか」「どんなことを知れたのか」「ヒアリングを受けて、自分たちの活動について新しい気づきがあったか」この3つを軸に、アーツカウンシル東京の担当プログラムオフィサー(PO)も交えて発表した当日の模様を、レポート形式でお伝えします。

ホームムービーというアーカイブの活用から、現代を捉えてみる

まずは、「めとてラボ」と「移動する中心|GAYA(以下、GAYA)」の発表から。このグループは、「アーカイブ」をテーマに、お互いにヒアリングを行いました。

視覚言語(日本の手話)で話すろう者、難聴者、CODA(ろう者の親をもつ聴者)が主体となり、自らの感覚や言語を起点とする創発の場づくりに取り組む「めとてラボ」。共催1年目となる今年度は、異なる身体性の人がともにいられる「場」づくりに向けたリサーチを重点的に実施しました。

プロジェクトを行いながら、「手話のアーカイブ」もテーマに上がってきています。手話は、ニュース映像などの記録以外に、その時代・その地域でいきた人々の暮らしのなかでつかわれている様子がなかなか残っていません。また、時代の変化とともに、言語である手話自体も常に変化しているため、記録に残らないことで忘れさられていく表現もあります。そのなかで、めとてラボでは現在、ある家族の手話での日常会話を収めたホームムービーを見つけたことをきっかけに、生活のなかにある手話のアーカイブを収集したり活用したりする試みを画策中です。

・「めとてラボ」アーツカウンシル東京公式ウェブサイト

GAYAは、8ミリフィルムに残された昭和のホームムービーを囲み、アーカイブから語りの場をつくるプロジェクトです。今年度は他領域との協働をすすめ、活動地域である世田谷区内の医療関係者らと連携した映像活用方法の開発なども行っています。運営団体であるremoは、GAYAとは別の事業の一環で、視覚障害がある方と映像鑑賞をする取り組みを続けており、さまざまな身体性や背景をもつ方と映像を活用していく可能性を探っています。

・「移動する中心|GAYA」公式ウェブサイト

ヒアリングではごく私的な記録であるホームムービーを他者とともに鑑賞することで、どんな気づきがあるのか、GAYAの取り組み共有をもとにディスカッションを行いました。ホームムービーを囲みながら対話することで、そこに直接は映っていない記憶や時代の雰囲気、歴史の断片が現れます。それをふまえて、アーカイブから滲み出てくる豊かな文化を感じられる可能性などについて、両者で意見交換をしました。また、アーカイブ映像の活用実践の先輩であるGAYAがもつ、映像を取り扱う上での注意点や運営・企画面での知見は、めとてラボのこれからのプログラムでも参考になり、「今後、なにかのかたちで協力できるかも」という話も。GAYAにとっても企画を一緒に考えることは新しいチャレンジになっていきそうです。今後の相互協力関係の可能性を感じられるヒアリングとなりました。

異なる防災へのアプローチに学び、次の展開を一緒に考える

被災地に蓄積されてきた記録物(禍録=カロク)をもとに、防災にかかわる知識や表現技術・課題などをさまざまな手法で伝え、災禍と災禍の間(災間)を生きる人々が、次に備えられるようなネットワークの形成を目指す「カロクリサイクル」。共催1年目の今年度は、ワークショップの開催や配信番組、リサーチの様子をまとめたレポートなどを積極的に発信しました。

ヒアリングでは、2009~2011年まで東京アートポイント計画の共催事業だった「イザ!カエルキャラバン!in東京」の運営団体、NPO法人プラス・アーツを訪問。同じく災禍を扱うプロジェクトの先輩から、防災の楽しさをアート的な視点で伝える事業のデザインや、地域の人たちとの持続可能な運営の仕組みづくりについて学びました。プラス・アーツの活動と比較して、場の開き方や参加者の対象年齢も異なるカロクリサイクル。今後は、このヒアリングから生まれた関係性をいかして、双方の都内の活動拠点である江東区での連携を探っていくことになりそうです。

・「カロクリサイクル」アーツカウンシル東京公式ウェブサイト

・「NPO法人プラス・アーツ」公式ウェブサイト

さまざまな協働先とつながり、持続可能な事業運営の姿を描く

多摩地域を舞台にプログラムを展開する「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting(以下、地勢図)」は、府中市で活動する「Artist Collective Fuchu[ACF](以下、ACF)」を訪問。自分たちのミッションを、他の事務局の活動を知ることで見直したいと考え、まずは“ご近所”であるACFに、どんな活動をしているかなどを話しにいきました。現在は、ACFのメンバーが地勢図の活動にも参加するなどの行き来もはじまり、連携も強まっているそうです。

・「多摩の未来の地勢図 cleaving art meeting」公式ウェブサイト

・「Artist Collective Fuchu[ACF]」公式ウェブサイト

墨田区でプロジェクトを展開する「ファンタジア!ファンタジア!-生き方がかたちになったまち-」は、事務局やプロジェクトの運営、チームのディレクションについてなどを、先輩である地勢図に聞きました。地勢図は共催2年目ですが、運営するNPOは10年以上活動を続けており、長期的な展開についてのヒントをもらいました。

・「ファンタジア!ファンタジア!-生き方がかたちになったまち-」公式ウェブサイト

壇上では、拠点運営の方法や、行政をはじめとする外部機関とどう連携しているか、事業パートナーと自分たちのミッションをどう重ね合わせているか、それぞれの試行錯誤や工夫なども共有。3つの事務局はそれぞれ、運営者の世代も、運営団体としての経験値もさまざま。東京アートポイント計画のネットワークをとおして、プロジェクト同士で質問しあったり、相談できたりする環境があることの大切さにもあらためて気づいたヒアリングでした。

プロジェクト参画までの手立てを先輩に聞く

海外に(も)ルーツをもつ人々と映像制作のワークショップを通じて、多文化交流の新たなプログラムの開発を目指す「KINOミーティング」。共催1年目となる今年度は池袋と葛飾で2回のワークショップを実施しました。

ヒアリング先は、2011~2021年度まで共催していた「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」を運営するNPO法人音まち計画。国内に在留する海外ルーツの人々の、日本での日常生活に焦点をあてたプログラム「イミグレーション・ミュージアム・東京」では、多国籍美術展「Cultural BYO…ね!」を12月に開催していました。KINOミーティングのメンバーは、展覧会を視察し、会場となった仲町の家でヒアリングを行いました。

・「KINOミーティング」公式Facebookページ

・「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」公式ウェブサイト

「多文化共生」がテーマの両プロジェクト。ヒアリングでは、展示作品の公募方法や、幅広い参加者を募るための広報戦略、地域にある外国人コミュニティとの関係性のつくり方、海外ルーツをもたない方のプロジェクトへの参画方法に関する話題が上がり、「一度つくった関係性が冷めない工夫」がプログラムを豊かにするポイントになりそう、という手ごたえを感じた時間になりました。

プロジェクトを500年続ける徹底した仕組みづくりに触れる

国立市で、行政と連携してアートプロジェクトを実施する「ACKT (アクト/アートセンタークニタチ)(以下、ACKT)」と、神津島で人々が島に愛着をもち、当事者としてかかわる土壌を育むことを目指す「HAPPY TURN/神津島(以下、HAPPY TURN)」。この2つの事務局は、昨年度まで東京アートポイント計画として展開した「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」の運営団体である、社会福祉法人東香会に話を聞きにいきました。

ACKTは、プロジェクト2年目。今年度は活動拠点の調査を進めつつ、遊休地にテントを張り道行く人々とのかかわりや接点をつくる「・と -TENTO-」や、地域の資源をつかって土器をつくるワークショップを開催。共催6年目となるHAPPY TURNは、拠点運営を軸にアーティストプログラムや、教育機関との連携などを進めました。これから拠点をひらくために準備しているACKTと、すでにある拠点「くると」をどう運営・維持したらよいか考えているHAPPY TURN。拠点や場のひらき方や続け方を探っている両事務局は、そのヒントを得に、YATOの拠点である町田市の簗田寺を訪れました。

・「ACKT (アクト/アートセンタークニタチ)」公式ウェブサイト

・「HAPPY TURN/神津島」公式ウェブサイト

・「500年のcommonを考えるプロジェクト『YATO』」公式ウェブサイト

まずお寺に到着してYATOのディレクターである齋藤紘良さんに言われたのは「では、一緒に掃除しましょう」。みんなで庭の掃除をしてみると、お寺や里山の雰囲気が徐々に伝わってきて、この場所について自然と意識が向いていきました。YATOは「500年つづくcommonを考える」を掲げ、町田市忠生地域の寺院と里山を中心にこどもたちを対象にしたお祭り「YATOの縁日」や、ワークショップを開催してきました(2017〜2021年度共催)。東京アートポイント計画として共催した期間を振り返り、齋藤さんは「やるべきことのリズムができた」「拠点であるお寺や里山を自分の場所だと思ってもらえるようなものにしていきたいし、そのための取り組みを続けています」と話したそうです。

最初の掃除を通して、YATOが「500年」のスパンでやろうとしていることを身をもって体感した、と、ヒアリングに参加したメンバーは語ります。さまざまな人が、多様な関わり方でお寺や里山を訪れるようになる、いわば「アクセスポイント」をつくる工夫や事業展開から、人を巻き込み、活動を長く続けるための仕組みづくりを学びました。

拠点や活動で、排除せず受け止める

報告の最後を締めくくるのは、多摩と神津島という地域性の異なる場所でそれぞれにアートプロジェクトを実践する2団体。ヒアリングを希望した地勢図メンバーが、実際に「HAPPY TURN/神津島」の拠点「くると」を訪れました。

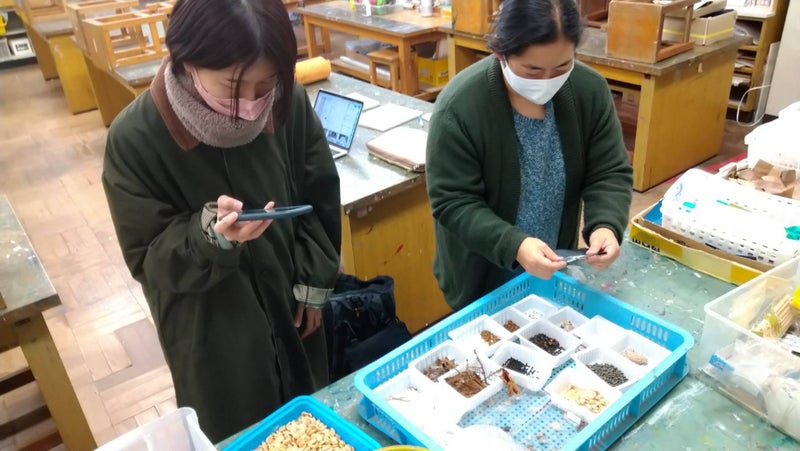

こどもたちの生きる力や、それを育む教育に焦点をあてたプログラム「ざいしらべ」を行っている地勢図のメンバーは日々、多摩の地域性や人々の暮らしぶりを、どう活動へ反映させていくべきか考えています。そこで、地勢図で進めている図工教員と連携したプロジェクトのヒントを得るべく、多摩と環境の異なる神津島がどのような教育環境にあるのか、離島という限られたコミュニティのなかでのこどもたちがどう暮らしているのかといった様子や、拠点運営の様子、これまでで変わったことなどの聞き取りを実施しました。

ヒアリングを振り返りながら、HAPPY TURN事務局メンバーの中村さんは「地勢図の方に、この場所をどういう場所にしたいかと聞かれたので、拠点ではとにかく排除をしたくない、という話をしました。家では自由にできないこどもたちも、『くると』では自由に振る舞えるように、ひとまず受け止めてから考えるようにしています」と語りました。同事務局メンバーの飯島さんは「『島の人にちゃんと見られるようとしなくちゃ』と思うあまり、自分が頑固になってしまったり、自分の判断で人を排除しようとしてしまうようなことがありました。いまはそこから変わって『くるととしてはどうしようか?』と、地域のお母さんたちや移住者も巻き込みながらみんなで意見をもち寄って話し合える局面にやっと来ました」と話しました。

「教育」をテーマにはじまったヒアリングでしたが、交流のなかで、地域を舞台に行われるアートプロジェクトが、拠点や活動をひらいていくために大切なこととはなにか、再確認する時間にもなりました。

これからも、学び合いの輪をひろげたい!

2019年度からスタートしたジムジム会。これまでは広報や事業評価などの「共通する大きなテーマや参考事例」をピックアップして、他の事務局とともにディスカッションをしたり、ゲストのトークに耳を傾けたりする機会をつくってきました。

ヒアリングでは、そこからもう少し踏み込んだ「それぞれの事業に即した実践的なこと」を話し合う機会になって、事務局同士のつながりも強まり、次の展開や手ごたえを感じたメンバーも多かったのではないでしょうか。

参加者からは、「先輩プロジェクトの話を聞いて、それぞれに時間的なスケールが大きく驚きました。自分達の事業をどのようなスパンで想定するか、今後考えていくきっかけとなりました」という感想や、「実際にやっていることが違っていても、まちや人とのかかわりのなかで通ずるものが、アートプロジェクトの運営のなかでもあるのだとあらためて実感しました」などの声が集まりました。

都内各地で、それぞれの視点からアートプロジェクトに取り組む事務局のメンバーたち。活動が違うからこそ自分たちの活動への気づきが得られたり、違っているけれども共通し合うことが見つかったりします。来年以降の「ジムジム会」は、どんな学びや展開が待っているのでしょうか。

(執筆:遠藤ジョバンニ)

(撮影:加藤甫 *1、2、4、8、9、10枚目)

一般社団法人シマクラス神津島(神津島)+東京アートポイント計画|Tokyo Art Navigation

本記事は、2025年6月30日に終了したウェブサイト「Tokyo Art Navigation」の連載「Next Tokyo 発見隊! No.12」として公開された記事を転載したものです。

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、そしてNPOが共催し、東京にたくさんの「アートポイント」をつくることを目指したプロジェクト「東京アートポイント計画」。2009年にスタートし、これまで50以上の団体と共催し、45のプロジェクトを行ってきました。

この東京アートポイント計画に参加する団体を取材するシリーズの第2弾は、太平洋に浮かぶ神津島(こうづしま)でアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」を運営する一般社団法人シマクラス神津島です。事務局の中村圭(なかむら・けい)さん、飯島知代(いいじま・ともよ)さん、そしてアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの櫻井駿介(さくらい・しゅんすけ)さんに話を聞きました。

幸せな島暮らしを探る「HAPPY TURN/神津島」

東京・竹芝ふ頭から高速ジェット船で約3時間。伊豆諸島のうち、北から5番目にあたる人口約1900人の神津島(こうづしま)。神という名がつくのは、伊豆諸島をつくる神々が集まって相談をした島という説もあるとか。現在はキンメダイやイセエビなどの漁業が中心で、そのほか観光業や農業も営まれています。

この島で「くると」という約50平米のスペースを拠点にアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」を展開するのは、一般社団法人シマクラス神津島です。代表の中村圭さんは神津島で生まれ、中学卒業と同時に島を出て進学したのち、鉄道会社に就職。そして26歳のときに故郷に戻りました。

「島では、東京から戻ると『しまってきたんだね』といわれるんです。つまり、東京での活動を『閉まって戻ってきた』と。でも僕は閉まってきたんじゃなくて、『開く』ためにここに帰ってきた。この島でも楽しいことがたくさんあるし、それを通じて幸せになれると思っています。それを伝えていきたいというのが活動の根っこにあるんです」

その思いを胸に、島に戻った2015年より神津島村地域おこし協力隊として勤め、2017年の終わりにNPO法人神津島盛り上げ隊を立ち上げました。

その頃アーツカウンシル東京でも、東京アートポイント計画を一緒に担っていくパートナーを探していました。過去に伊豆諸島で三宅島や大島でもプロジェクトを行うなど、継続的に島しょ部で活動してきましたが、島しょ部の次なるパートナーのリサーチが続くなかで、「中村さんという面白い人がいる」と名前が挙がります。「UターンやIターン、もともとの住民など、誰でも自分なりに島に関わり、学び合うことができたら」という中村さんの考え方は業趣旨とも重なると判断し、2018年、東京アートポイント計画として「HAPPY TURN/神津島」はスタートしました。

スタートする前に準備したのはチームづくり。東京アートポイント計画では、事務局をつくる際に「3人体制」を推奨しています。

「『事務局3人組』というフレーズのもと、事務局では事務局長、広報、経理の3者が必要だということを伝えています」と「HAPPY TURN/神津島」に伴走するアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの櫻井駿介さんは話します。

そこで、ディレクターの中村さんは以前から知り合いだった飯島知代さんに声をかけました。飯島さんは栃木県出身。夏の間だけ神津島に来て海の家で働いていましたが、Iターンとして神津島に移住し、「HAPPY TURN/神津島」の運営に携わるように。そしてもう一人、会計担当のスタッフがいますが、現在は育休中です。

「昨年度まで3人で運営していましたが、2人になった途端に意見がぶつかることが増えて、やはり事務局は3人以上いた方が良いのだと感じました。今は、子育て世代のお母さんたちや移住者の方々が、プロジェクトのスタッフとして事業全体の運営を手伝ってもらっています。複数人体制になってから意見もより多様になり、事業の可能性を広げて考えられるようになりました」と飯島さんは話します。

目的のない拠点「くると」と、月1回の紙メディア

「HAPPY TURN/神津島」が最初に取り組んだのは拠点づくりでした。「拠点」も東京アートポイント計画では活動を継続するための重要な要素。一方で、神津島も空き家が増えているという問題を抱えていました。「島内の空き家について調べたところ、80件ほどありそうだということがわかりました」という中村さん。事務局のメンバーで、島内を歩き、物件を探しました。

拠点にする場所が決まると、まずは掃除からスタートしました。もともと大工小屋で建築資材が多量に残されていた物件。しかし、「業者は入れずみんなで片付けてくださいね」と、当初アーツカウンシル東京の担当だった大内伸輔さんに言われたそうです。

「業者にクリーニングしてもらったら効率的ではありますが、そこで終わりで、人々の関わりは生まれにくいです。自分たちや周辺地域が主体的に関わっていける場所として、一から関わるきっかけをつくっておくことで、徐々に仲間も増えていく。それが東京アートポイント計画でいう拠点づくりなんです」と櫻井さん。

その後1年ほどかけて片付けと掃除、改修をし、現在の「くると」が生まれました。半屋外の入口には大きな黒板があり、中に入ると椅子や机が置かれ、スピーカーからは音楽が流れて「くると」は、島の子供たちをはじめとした憩いの場になっています。

長かった改修の間、島の人には「何の場所になるの?」ときかれても、具体的には答えないという方針を、東京アートポイント計画のスタッフや、拠点改修に関わったアーティスト「岩沢兄弟」と共有していた、と飯島さんはいいます。当時は答えられないことをもどかしく感じていたそうですが、カフェやレンタルスペースなど、決まった目的のある場所にしないことで場所の可能性が広がることを、意図していたのだと、後に分かったそうです。

そんな「くると」の現在について、飯島さんはこう話します。「ふらっと訪れて、仕事でも遊びでも何をしてもいい場所にしています。飲食はしてもいいけれど、こちらからは提供しない。フラダンスの練習をしてもいいけれど、貸切にはしない。あえて機能を明確にしないスペースにしています」。

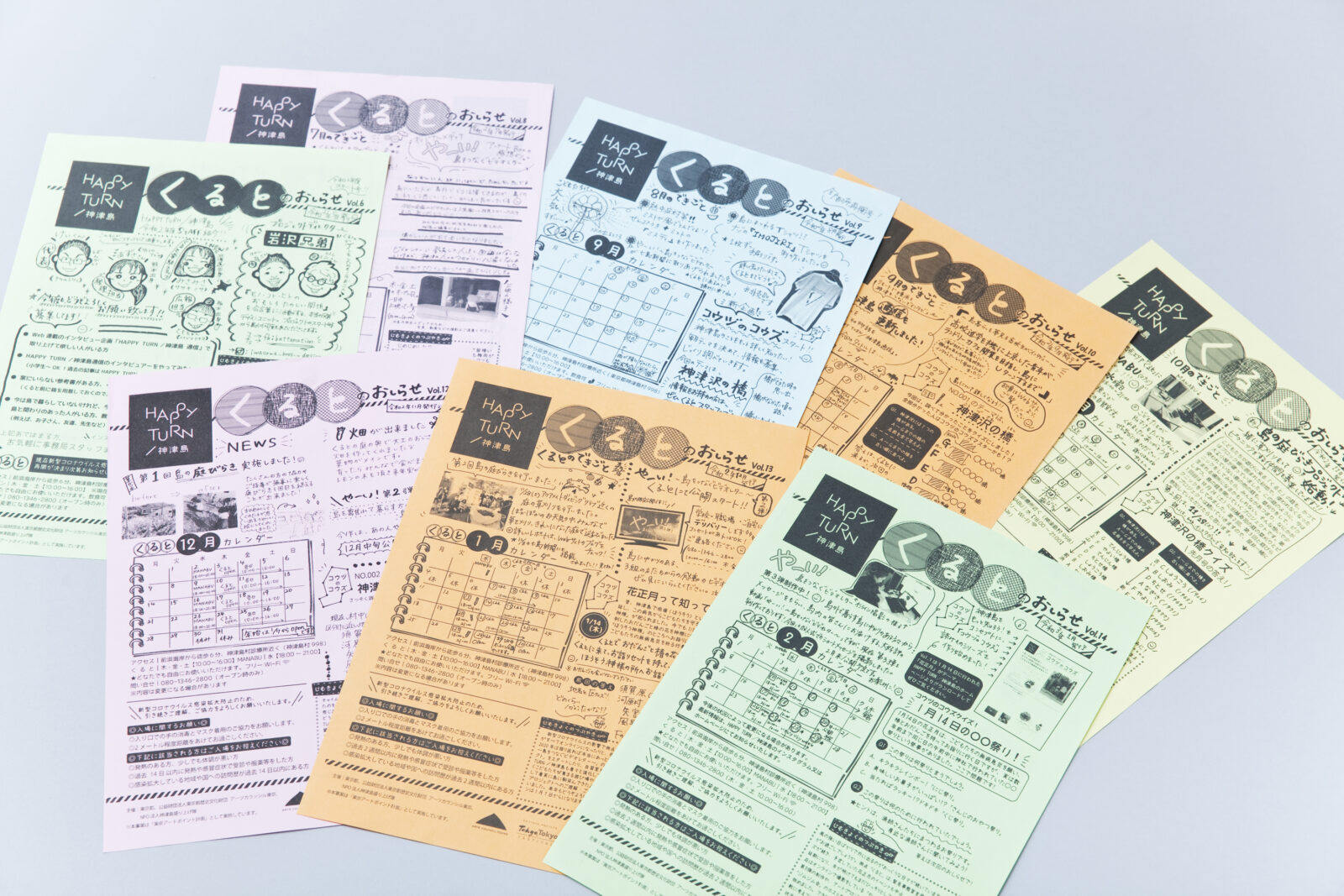

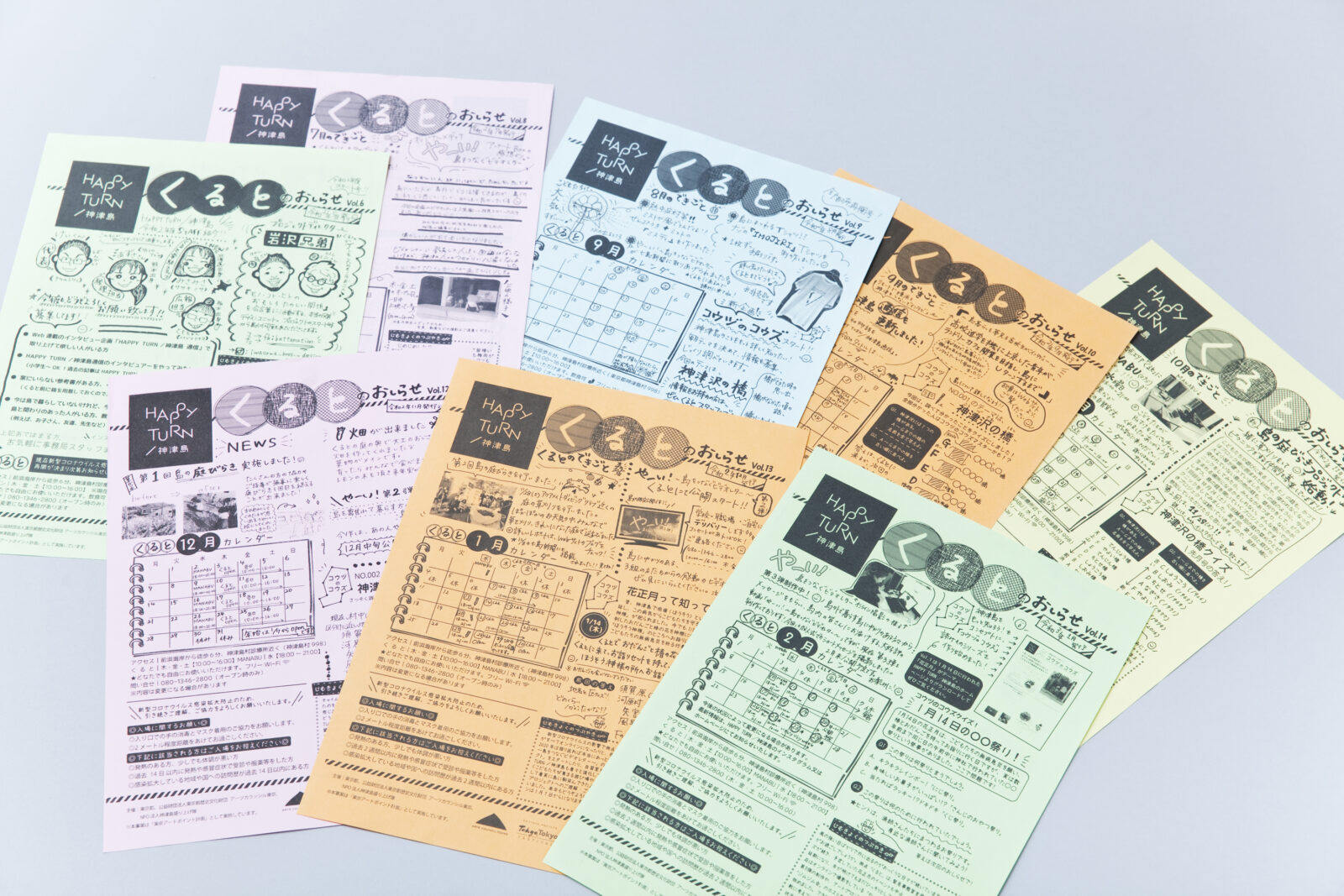

現在「HAPPY TURN/神津島」では、くるとの運営のほか、毎月『くるとのおしらせ』を配布しています。これは、数年前から始めた手書きの新聞で、毎月1回、欠かさずに発行してきました。A4サイズ1枚に、実施したことのレポートや翌月の予定を掲載し、島内に全戸配布しています。定期的な媒体をつくることも、東京アートポイント計画で培われてきた技です。

「『ジムジム会』という、アートポイントの各プロジェクトが集まるオンラインの交流会で、ほかの地域の事例を見て、真似をしました。私たちは何をやっているかわからないと言われがちでしたが、最近では『あのおしらせの人ね』と言われることもあり、少しずつ浸透してきたのかもしれません」と『くるとのおしらせ』づくりを担当してきた飯島さんは話します。

*撮影:高岡弘

島の生活に、アートプロジェクトが必要なわけ

拠点をつくり、媒体を発行した「HAPPY TURN/神津島」では、2021年度よりアーティストプログラムも行っています。2021年度はアーティストの大西健太郎さん、山本愛子さん、2022年度からはアーティスト集団のオル太、ミュージシャンのテニスコーツの2組も加わりました。

「私たちはアートに詳しいわけではないため、『こんなアーティストがいたら』と櫻井さんに相談すると、『この人がいいかもしれない』と提案していただき出発しています。東京アートポイント計画として事業を進めていなければ、できないことだったなと思います」と飯島さんは言います。

どのアーティストも、島を訪れて入念なリサーチをもとに、作品制作や、ワークショップ、パフォーマンスイベントなどを行っています。アーティストと仕事を一緒にすることもはじめてだった事務局の2人。

「山本さんの草木染めのワークショップに参加すると、島に生息する植物の生態系を知ることができました。また、オル太は島に住む人にインタビューするのですが、島の歴史や生き方、生活を知るきっかけになりました。昔は漁業ではなく農業が盛んで、いつ頃から観光業に変わっていったかなど、生の声を聞くことができました」と、中村さん。

2018年にスタートした「HAPPY TURN/神津島」は、2023年で6年目を迎え、東京アートポイント計画からの卒業が視野に入ってきています。「当初と比較すると、島の人と信じられないほどの関係性ができていて、日々賑やかな風景が生まれています。すでに基盤があるので、ここからは様々な人との関わりを深くしたり、仕組みをつくったりして、プロジェクトを続けていけるのではないかと思っています」と櫻井さん。

「課題や不安は多いですが、東京アートポイント計画に参加して視点が大きく変わりました。このプロジェクトを始める前は、伝えたいことは話せばいい、と思っていたんです。でもアートのような直接的ではないからこそじわじわ伝わる方法もあることを知りました」と、中村さんは東京アートポイント計画に参加した印象を語りました。

また、飯島さんもアートプロジェクトに出会って変わったこととして「新しい視点をもらった」と話します。

「明確な目的を細かく決めずに進めることの良さや、その過程で起こっていることに目を向けること、それから普通や当たり前を自分の考えですぐに決めつけないことが大事なのだと気づきました。最近『くると』の拠点スタッフのお母さんたちとよく話しますが、たとえば、子供が家から鍋を持ってきてたたくと世間では怒られてしまう。でも、『くると』の枠組みだと『よくその楽器をみつけたね』と褒めることができるんですよね。島にはいろんな人がいて、まるで日本の縮図のようです。島に来るまでは出会わなかった考え方を持つ人とも出会います。そうやって自分と違うバックグラウンドや考えの人と出会ったとき、『くると』でのふるまいのように視点を変えて物事を見ることは大事になっていくと思います」

ディレクターの中村さんは今後の展望について、「学校でも家庭でも教えないことを伝えていく、『地域のおじさん』になりたい、と思っています」と語ります。アートプロジェクトを通して、幸せな暮らしを探る「HAPPY TURN/神津島」。時間をかけて、少しずつ島の未来を変えていくプロジェクトです。

Text:佐藤恵美

Photo: 小野悠介(*以外)

一般社団法人シマクラス神津島(「HAPPY TURN/神津島」事務局)

http://happyturn-kozu.tokyo/

東京都神津島村998

MAIL:shimakurasu@gmail.com

ひとりひとりの人生の記憶に触れる。(APM#11 後編)

「Artpoint Meeting」は、東京アートポイント計画が各地で展開するアートプロジェクトから見えてきたトピックをとりあげ、事例を紹介するとともにゲストを迎えて新たな言葉を紡ぐ企画です。今回は「映像を映す、見る、話す」をテーマに、1月9日、東京・恵比寿の東京都写真美術館でひらかれました。

>レポートの前半はこちらから

レポート後編では、「セッション2:世田谷クロニクルをケアの現場でつかってみる」の後半について報告し、その後に上映した「ラジオ下神白 ドキュメント映像」とアフタートークの様子を紹介します。

[セッション2]世田谷クロニクルをケアの現場でつかってみる(後半)

[セッション2]の前半では、世田谷区内で収集した8ミリフィルムのデジタルデータ(世田谷クロニクル1936―1983)を活用した「移動する中心|GAYA」(以下、GAYA)の活動を紹介しました。プロジェクトを担当する松本篤さん(NPO法人remoメンバー・AHA!世話人)は、このデジタルデータのアーカイブを「つかう」方法を「サンデー・インタビュアーズ(SI)」というオンラインワークショップのなかで探るうちに、「福祉や医療との接合点になるのでは」と考えました。そこで出会ったのが、看護師・写真家の尾山直子さんとデザインリサーチャーの神野真実さんの活動です。

尾山さんは世田谷区にあるクリニックで訪問看護師を務めながら、大学で写真を学びました。卒業後はかつて暮らしのなかにあった看取りの文化を再構築する取り組みや、老いた人びととの対話や死生観、看取ることの意味を模索し、写真作品を制作しています。神野さんは、祖父の死をきっかけに、耳の不自由な祖母が引きこもる姿を目の当たりにし、社会包摂のあり方に興味をいだきました。現在は在宅医療の現場に身を置きながら、市民・専門家参加型のデザインアプローチで、在宅医療患者と家族・医療者が医療やケアについて対話しやすくするツールや環境づくりを行っています。

2人は、老いやその先にある暮らしに自分ごととして向き合うことができ、家族や周囲の人との対話の道しるべとなる本(『LIFE これからのこと』)を制作しました。また、ひとりの男性の人生最終盤にある暮らしの風景の写真と、その男性が書き綴った言葉による写真展「ぐるり。」を各地で開催しています。そうした活動が松本さんの知るところとなりました。

「日常の記憶や記録を大切にするためにアーカイブというアプローチを取っている松本さんたちと、訪問医療の現場で患者さんの大切にしてきたことや物語を引き継いで暮らしを支えるケアには、共通するところがあるのではないか」(神野さん)ということから、「世田谷クロニクル」の映像を在宅医療の現場でつかうプロジェクトが始動。他の看護師にも協力してもらい、三十数人の在宅患者の家で、「世田谷クロニクル」の映像をケアに取り入れる試みを行いました。

ある女性の患者は、上野動物園の映像で着物で生活している人びとの姿を見て、自分も着物を着ていたと話しはじめました。着物の話から裁縫の話に移りかわり、共通の関心を持つ神野さんと糸の話で盛り上がる時間もみられました。

「映像を見ると、最初は映像から想起された地域の話をしているのですが、だんだん自分の記憶と関連するエピソードを語りはじめるんです。『世田谷クロニクル』から彼女自身のクロニクルになっていくのがとてもよかった。ケアをする私たちにとって、彼女の個人史とかどのような暮らしをしてきたかという情報は宝物だからです」。(尾山さん)

この現場では、看護師ではない神野さんにとっても気づきがありました。「チエコさん(患者さん)にとって、看護師は日常の登場人物の一人であり、彼女の人生に関連する映像を看護師が選び、勧められたからこそ抵抗なく見ることができる。日頃から信頼関係をつなぎ続けているから、さまざまな語りが引き出されたんだとあらためて思いました」。

2人の感想はさらに続きます。「『世田谷クロニクル』はウェブの映像をいつでも誰でも見ることができます。私たち看護師も本人の物語を引き出すためにアプローチをしていますが、その新たなひとつの手法として使用してみたら、いろいろな反応があった。映像をテレビにつなぐと家族も集まってきて世代間で会話がはじまったことがありました。その一方、思ったほどの反応じゃない方もいて、私たちにとってもトライアル&エラーでした」。(尾山さん)

神野さんは、他の看護師とともに「振り返り」をした内容も交えて、こう語ります。「映像を見ると、いまは記憶が混濁していたり不安定な方も、子供時代の鮮明な記憶を話されることが多かった。それが心の安定や自信の回復にもつながる。普段はケアする/されるという関係性だけど、その場面では、知識や経験の豊富な人として教える/教わるの関係性に変わっていく。過去の記憶を受け取る行為がケアにつながるということも看護師たちから教えてもらいました。映像はその人の人生に深く触れていく、ケアのツールとして豊かな可能性が開けるんじゃないかと話し合いました」。

総括的な感想を受けて、松本さんが語ります。「映像を見てもらうことで、(高齢の方々の)残り少ない時間を奪っていないか、善意の押し売りではなく、見ること・語ることにちゃんと魅力を感じてもらっているか、と悩ましい状況に直面している感覚が僕にはあります。文化事業として、他領域の現場でどうあることができるか、どうあるべきかという、われわれのスタンスや倫理観が問われていると感じていました。でも、(看護師の)プロフェッショナルの身体やそこで感じる感覚が、われわれの学びになるとも思います。自分たちなりに消化して、次の発展として文化と医療の間に新しい領域を開拓できないかと考えています」。

[セクション3]映像と音楽でプロジェクトを追体験する

ここまでに紹介した2つの事例の現場はいずれも東京でしたが、[セクション3]は、福島県いわき市で行われたプロジェクトの様子を収めた映像を上映しました。『ラジオ下神白(しもかじろ) ドキュメント映像』(70分、2022年)です。東北の各地で人びとの語りと風景の記録から作品制作を続ける小森はるかさん(映像作家)が、監督・撮影・編集を担当したドキュメンタリー映像です。

映像の冒頭は雲が垂れ込める田園風景のショットで、そこに高齢の女性の歌声が重なります。数分後、スクリーンには突然、青空のもとにそびえる、真新しい団地が映し出されます。そこにナレーションが流れます。

下神白団地の皆さん、こんにちは。ラジオ下神白です。あのとき、あのまちの音楽から、いまここへ。司会のアサダワタルです。

下神白団地は2015年に完成した県営復興住宅です。東京電力福島第一原子力発電所の事故で被災した人たちが多く入居しています。ここを現場として2016年に始動したのが、「ラジオ下神白 あのときあのまちの音楽からいまここへ」というプロジェクトです。

プロジェクトディレクターのアサダワタルさんは音楽と文章表現を支点として、さまざまな生活現場に赴き「これまでにない他者とのつながり方」をプロジェクトとして実践してきました。下神白団地では、住民の部屋を訪ねて、お茶を飲みながら思い出と記憶に残る歌を聞き取り、その内容を収録したCDを架空のラジオ番組「ラジオ下神白」として団地内で配布する、という活動をはじめました。

小森さんが撮影した映像はアサダさんたちの活動に寄り添いつつ、下神白団地の日々と風景を丹念に収録しています。コロナ前の団地訪問の様子から、有志メンバーによるバンド活動、コロナ禍でのオンラインベースでの交流など、数年かけて積み重ねてきたプロジェクトの軌跡が感じられました。関東地区では初めての上映だったこともあって、終映後、会場はしばし拍手に包まれました。その余韻が醒めやらぬなかで、トークが始まりました。

トークに参加したのは、アサダさんと小森さん、ゲストは行動学者の細馬宏通さん(行動学者/早稲田大学文学学術院教授)です。まずアサダさんがこのプロジェクトの成り立ちと経過について説明します。「下神白団地では、演劇などで震災復興に関わる団体が以前から活動をしていました。その団体から、家から出ない人とも関われるプロジェクトができれば、と相談を受けました」。

その背景には、復興住宅の特殊な状況があります。原発事故で被災した4町の人びとが、1・2号棟が富岡町、3号棟が大熊町、4・5号棟が浪江町、6号棟が双葉町と分かれて入居しています。住民の大半は高齢者で、独り暮らしの人も少なくありません。集会場に来ない人とはほとんど交流する機会がありません。そうした状況に向き合って、アサダさんが編み出したのが「ラジオ下神白」という試みです。

「僕は一人ひとりに焦点をあてて、個の部分と地域性がグラデーションで浮かび上がる、ということを考えて、個をつなぐような音楽メディアとしてラジオ番組のCDを制作することにしました。テーマを決めて住民に取材して、その語りなどを収録したCDを、4か月に1回くらいのペースで制作して団地内に配布してきました」。

プロジェクトはさらに広がって、「ラジオ下神白」の活動を伝えるイベントを東京などでひらいたり、現場に通いたいという方々とバンド(伴奏型支援バンド(BSB))を組んで住民に思い出の曲を歌ってもらったりしました。コロナ禍のなかでもオンラインで住民との交流を続けました。2022年には、これまでの音源や新たに住民が自宅で録音した歌声をミックスして、音楽CD『福島ソングスケイプ』を制作しています。今回の映像上映は、プロジェクトにとって最新の活動です。

細馬さんはすでに『福島ソングスケイプ』を聴いていて、「歌謡曲をお年寄りが斉唱しているだけやのに、ものすごくおもしろい。去年聴いたCDで一番感動した」そうです。そのうえで映像を見て「2度びっくりした。こんなに分厚い歴史があったんや」と語ります。映像については「小森さんが(アサダさんたちと)いっしょに住民のお家に入っていって、定点観測的に撮影しているのが印象的」と話し、小森さんの「立ち位置」について尋ねました。

小森さんがこのプロジェクトに参加したのは2018年。「文字で記録する役割の編集者の方が、文字では残せないことが起きていると思われて、声をかけてもらいました。現場では住民との関係ができあがっていて、お宅を訪問すること自体がプロジェクトの肝になっていました。いっしょにお茶を飲む輪のなかから撮ることがはじまりました」。

そうした小森さんの撮影を、細馬さんは「文化人類学的」と評します。「いつも『知った態度』で撮らないですよね。例えば映画のなかの一場面で、ラジオから『集会所の黄色いポストにリクエストを入れてください』というアナウンスが流れます。(観客は)『何っ?』と思う。その後、集会所のショットが映されて『あの黄色いのがさっきいっていたポストか』と発見する」。

映像の後半は、クリスマスに住民が多数集まった「歌謡喫茶」や、バンドの演奏など、音楽の要素が前面に出てきます。そのなかで、細馬さんは素朴な疑問を感じたようです。住民の人たちが思い出の曲として歌っているものに「福島固有の歌が入っているかと思ったら、『宗右衛門町ブルース』。どういうことです?」。

アサダさんが答えます。「震災以前の思い出を聞くところからはじまって、そのなかに出てきた曲の音源を聞いて、たまたま口ずさんだことをきっかけに歌ってもらうようになったからです。そこから、記憶に寄り添うためにアーカイブとして歌を引き出すようになる。団地のコミュニティのなかでは、例えば『宗右衛門町ブルース』といえばあの人ねという風に特定の住民と結びついて共有されるようになりました。音楽ってそういうふうにつかいこなせるんだなぁと思いました」。

小森さんも相槌を打つように「バンドメンバーはその人の話を聞いたり、その曲を好きな理由を想像しながら演奏しています。演奏する人にとってもただの曲じゃないものに仕上がっているんです」。

細馬さんは「むしろ聞き手がそのことを発見する必要がある」と応じます。「CDには、その人がイントロからはじまって山あり谷あり、危機も乗り越えてなんとか歌い終わった、というときの不思議な感じがある。そういうのは音楽にとってとても大切なことです」。

『ラジオ下神白 ドキュメント映像』の最後に、アサダさんたちのバンドが東京で『青い山脈』を演奏します。戦後まもない1949年のヒット曲です。そこに、下神白団地の自宅で歌声を録音する一人ひとりの姿が挿入され、東京と福島の距離を超えて渾然一体となったパフォーマンスが繰り広げられます。熱唱する下神白団地の人びとの胸に去来したもの。それは、アサダさんたちとの交流によって新たに想起された「山あり谷あり」の人生の記憶だったのではないでしょうか。「映像」を媒介としてコミュニケーションを開き、それぞれの人生の記憶に寄り添う試みを紹介した今回のArtpoint Meetingを象徴するエンディングでした。

(撮影:阪中隆文)

The Tokyo Artpoint Project + Shimaclass Kouzushima General Incorporated Association (Kouzushima Island)|Tokyo Art Navigation

*This is a translation of an interview originally published in the Tokyo Art Navigation Website ended in June 30, 2025.

The Tokyo Artpoint Project, which is a joint project of the Tokyo Metropolitan Government, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), and (various) nonprofit organizations, in aimed at creating a plethora of artpoints in Tokyo. Since its inception in 2009, the Tokyo Artpoint Project has conducted 45 projects in collaboration with more than 50 organizations.

In this second in our series of interviews with organizations participating in the Tokyo Artpoint Project, we take a look at Shimaclass Kouzushima General Incorporated Association, which runs the HAPPY TURN/Kouzushima art project on the island of Kouzushima in the Pacific Ocean. We interviewed Kei Nakamura and Tomoyo Iijima, both work for secretariat of the project, and Shunsuke Sakurai, a program officer of Arts Council Tokyo.

HAPPY TURN/Kouzushima explores happy island living

Kouzushima Island, the fifth from the north of the Izu Islands, has a population of about 1,900 and is about a three-hours high-speed jet boat ride from Takeshiba Pier in Tokyo. Some people have theorized that the name of the island includes the Chinese character 神 (lit. god) because the gods who created the Izu Islands were supposed to have gathered on this particular island to consult with each other. Today, the island’s largest industry is fishing for splendid alfonsino (Beryx splendens) and lobsters, followed by tourism and agriculture.

The art project HAPPY TURN/Kouzushima is conducted on this island centered on a 50-square meter space called Kuruto by Shimaclass Kouzushima General Incorporated Association. The association’s representative Kei Nakamura was born on Kouzushima. He left the island after graduating from junior high school to pursue higher education. Later, after working for a railroad company, he returned to his hometown at the age of 26.

“On the island, when someone returns from Tokyo, people tell them , ‘You must have closed up.’ In essence, they say that the returnee has come back after shutting down their activities in Tokyo. But in my case I didn’t ‘close up.’ I came back here to ‘open up.’ There are lots of fun things to do on this island, and I believe that people can be happy by doing them. That is at the root of my activities, and this is what I want to pass on to others.”

With this in mind, Mr. Nakamura returned to the island in 2015 to work as a member of the Kouzushima regional development team, and at the end of 2017, he founded Kouzushima Moriagetai (enlivening team) nonprofit organization.

At that time, Arts Council Tokyo was looking for a partner to collaborate on the Tokyo Artpoint Project. For a number of years, the Tokyo Artpoint Project has been continuously implementing projects on other Izu Islands such as Miyakejima and Oshima, and has also been searching for potential next partners to work with in Izu Islands. In the course of this search, the staff members learned of existence of “an interesting person named Mr. Nakamura.” Mr. Nakamura’s idea that “everyone, including returnees and newcomers to the island, as well as residents who have always lived there should be able to involve themselves in the island’s life in their own way and learn from each other” was judged to overlap with the purpose of the Tokyo Artpoint Project. In 2018, HAPPY TURN/Kouzushima was launched as part of the Tokyo Artpoint Project.

Prior to starting the project, Mr. Nakamura prepared by putting together a team. The Tokyo Artpoint Project recommends a “three-person team” when creating a project secretariat.

“Under the slogan ‘a secretariat of three,’ we tell people that the secretariat should consist of three positions, namely the executive director, public relations officer, and accounting officer,” said Shunsuke Sakurai, a program officer of Arts Council Tokyo, who works with HAPPY TURN/Kouzushima.

Accordingly, Director Nakamura approached Tomoyo Iijima, whom he had known for some time. Ms. Iijima is a native of Tochigi Prefecture. She used to travel to Kouzushima during the summer months to work at a beach house, but moved to the island later as a full-time resident, and became involved in the management of HAPPY TURN/Kouzushima. Another staff member, who is in charge of accounting, is currently on maternity leave.

“Until last fiscal year, the project was managed by three people,” said Ms. Iijima. “As soon as the number of staff was reduced to two, there were more conflicts of opinion. So, I felt that it was better to have at least three people in the secretariat. Currently, we have mothers who are in their child-rearing years and newcomers helping us manage the entire project as staff members. Since we now have a multi-person organization, opinions have become more diverse, and we are able to consider a wider range of possibilities for the project.”

Purposeless base Kuruto and monthly newsletter

In the beginning, HAPPY TURN/Kouzushima tackled the task of creating a hub of operations. The hub is an important element for the Tokyo Artpoint Project to continue its activities. As Kouzushima was facing the problem of having an increasing number of vacant houses, members of the secretariat walked around the island and searched for properties. Mr. Nakamura explained, “We’ve investigated the number of vacant houses on the island and found that there are about 80 of them.”

Once the location for the hub was decided, the team began by cleaning the property. The building had originally been a carpenter’s shed and contained a large amount of unused construction materials. However, Shinsuke Ouchi, who was in charge of the Arts Council Tokyo at that time, told the staff, “Please clean up the mess together without bringing in a contractor.”

“It is more efficient to have a contractor do the cleaning, but that would be the end of the process. It is difficult for people to get involved,” said Mr. Sakurai. “Creating an opportunity for people to get involved from the outset to make this a place where the surrounding community can take the initiative is a way to ensure that the number of participants will gradually increase. This is what the Tokyo Artpoint Project is all about.”

After about a year of tidying up, cleaning, and renovation, the current Kuruto was born. With a large blackboard at the semi-open-air entrance, chairs and desks inside, and music playing from speakers, Kuruto provides a place for relaxation, especially for children living on the island.

According to Ms. Iijima, during the lengthy renovation, she shared a policy with the staff of the Tokyo Artpoint Project and Iwasawa Bros., the artists involved in the hub’s renovation, of not giving specific answers when asked by islanders, “What is it going to be?” At the time, she felt frustrated that she was not at liberty to answer their questions, but later she realized that this attitude helped expand the possibilities of the space by not making it serve a fixed purpose such as a café or a rental space.

Ms. Iijima described the current state of Kuruto as follows: “We are trying to make this a place where people can come on a whim and do whatever they want, regardless of whether it is work or play. You can eat and drink here, but we don’t provide anything. You can practice hula dancing, but we don’t rent the entire space out. This space is intentionally designed to not have specific functionality.”

In addition to operating the space Kuruto, HAPPY TURN/Kouzushima distributes a monthly “Kuruto-no-Oshirase (Kuruto information).” This handwritten newsletter was launched several years ago and has been published once a month without fail. It consists of a single A4-size sheet containing a report on the activities carried out over the past month and the schedule for the following month, and is distributed to every household on the island. Creating a regular publication is another skill that has been cultivated by the Tokyo Artpoint Project.

“I saw case studies from other regions at ‘Jimu Jimu Kai,’ an online social gathering of Artpoint projects, and started to imitate them,” said Ms. Iijima, who is in charge of producing “Kuruto-no-Oshirase.” People here used to say that they didn’t know what we were doing, but recently they have been saying, ‘You are the person who does that newsletter,’ so maybe we are slowly gaining traction.”

*Photo: Hiroshi Takaoka

The reason why an art project is necessary for island life

HAPPY TURN/Kouzushima, the group that created the hub and publishes the newsletter, has also been running an artist program since fiscal 2021. Kentaro Onishi and Aiko Yamamoto joined this program in fiscal 2021, and they were joined by the artist collective OLTA and the musicians’ unit Tenniscoats in fiscal 2022.

“We have no expertise in art, so when we consulted with Mr. Sakurai as to who might be a suitable artist for the program, he suggested, ‘Maybe this person would be good,’ and off we went. I don’t think we would have been able to do this were it not for the program under the Tokyo Artpoint Project,” said Ms. Iijima.

*Photo: Momoko Oka

All of the artists visited the island to create works, hold workshops, and take part in performance events based on careful research. This was the first time for two of the members of the secretariat to work with artists.

“Taking part in Mr. Yamamoto’s plant-dyeing workshop was a great opportunity for me to learn about the ecosystem of the plants found on the island,” commented Mr. Nakamura. “In addition, OLTA interviewed many of the island’s residents, which gave us some insights into the history, way of life, and lifestyle of the island. We heard firsthand accounts about how agriculture, rather than fishing, used to thrive on the island, and about when the tourist industry began to become prominent.”

HAPPY TURN/Kouzushima, which started in 2018, is in its sixth year in 2023, and is now preparing to graduate from the Tokyo Artpoint Project. “Compared to the beginning, we have established some amazing relationships with people on the island, and created lively scenes on a daily basis.” Said Mr. Sakurai and continued, “Since we already have a foundation, I expect that from this point on we can continue the project by deepening our relationships with a wide range of people and further developing the structure.”

Mr. Nakamura shared his impressions of participating in the project. “There are many challenges and uncertainties, but my perspective has changed dramatically since I began to take part in the Tokyo Artpoint Project. Before starting this project, I used to think that all I needed to do was talk about what I wanted to convey. But I have learned that there are also ways to communicate messages slowly without being direct, as is the case with art.”

Ms. Iijima commented on how the art project had changed her, saying, “It has given me a new perspective.”

“I have found that it is better to proceed without setting clear and detailed objectives, to pay attention to what is happening in the process, and also to not immediately assume what is normal or usual based on one’s own opinions. Recently, I have been chattering a lotwith the mothers among the Kuruto hub area staff. For example, if a child brings a pot from home and bangs it, the surrounding people may be offended. But within the framework of Kuruto, I can praise such behavior by saying, ‘Well done, you’ve found yourself a musical instrument.’ There are all kinds of people on the island. It is like a microcosm of Japan. You will meet people here who have different ways of thinking that you probably never encountered before you came to the island. Later, when you met people with different backgrounds and ideas from your own, I think it is important to try to look at things from a different perspective, the way you did in Kuruto.”

As for his future plans, Director Nakamura says, “I want to be an ‘uncle of the community’ who teaches people things that are not taught in school or at home.”

HAPPY TURN/Kouzushima explores happy living through art projects. This is a project that will gradually change the future of the island over time.

Japanese original text: Emi Sato

Photo: Yusuke Ono (excluding *)

Translation: Kae Shigeno

Shimaclass Kouzushima General Incorporated Association

(Secretariat for HAPPY TURN/Kouzushima)

http://happyturn-kozu.tokyo/

998 Kouzushima-mura, Tokyo

MAIL: shimakurasu@gmail.com

映像がひらく、コミュニケーション。(APM#11 前編)

東京アートポイント計画は地域社会を担うNPOと連携して、社会に新たな価値観や創造的な活動を生み出すために、各地でさまざまなアートプロジェクトを展開しています。そのなかから見えてきたトピックをとりあげ、事例を紹介するとともにゲストを迎えて新たな言葉を紡ぐ企画が、2016年から続く「Artpoint Meeting」です。その第11回が1月9日、東京・恵比寿の東京都写真美術館でひらかれました。

テーマは「映像を映す、見る、話す」。地域の日常に寄り添うアートプロジェクトの現場では、しばしば映像をつくることやつかうことから、さまざまな人びとを結び、語りの場をつくる試みが行われています。今回のArtpoint Meetingでは「KINOミーティング」、「移動する中心|GAYA」、そして「ラジオ下神白」という3つの取り組みにかかわるメンバーとゲストが映像を見ながら、語り合いました。

[セッション1]映画が映すまちと映画制作が作るまち

KINOミーティングは、東京アートポイント計画の一環として、2022年4月に始動し、海外に(も)ルーツを持つ人たちを対象とした映像制作のワークショップを手がけています。プロジェクトメンバーの阿部航太さん(デザイナー・文化人類学専攻・一般社団法人パンタナル)が説明します。

「ワークショップの参加者はまちに出て、映像や音声、写真などを使って自分自身のルーツと向き合い、同時に自身とはルーツの異なる人びとと互いの視点を交換して、協働しながら映像作品をつくります。新しい映像表現の発見を目標にしつつ、異なるルーツを持つ人たちがいかに協働できるかという視点でプロジェクトを展開しています」。

この日は「シネマポートレイト」というワークショップで制作した映像作品を上映しました。静止画がゆっくり切り替わっていく画面に、参加者の語りが重なるという実験的な映像作品です。

「参加者は3人1組になって、自分のルーツを見つめる3時間の小さな旅をします。1人はまちで自分のルーツについて思い出したエピソードを語ります。別の1人がそれを録音し、もう1人は旅をする様子をインスタントカメラで撮影します。その役割をローテーションして、最終的には2分間の映像作品を3本つくります」。(阿部さん)

上映したのは昨年、池袋と葛飾で撮影した5本の映像です。昼間の街を歩きながら「日本の夜を散歩するのが好き」と語る美術大学の留学生や、東京の青空と空気の匂いから中国の故郷を対比的に思い出す女性。日本に来る前に留学していたカナダのダウンタウンと日本の下町を比べつつ、日本の下町でも自分のルーツを感じる、と語る大学院生……。東京のまちの片隅を切り取ったインスタント写真の色調はどこかノスタルジック。そこに、ときにアクセントのある日本語に、英語や中国語が交じる語りが重なると、どこか見知らぬまちに迷い込んだような映像を体験することになります。

上映後のトークには、「シネマポートレイト」を設計した森内康博さん(映像作家/らくだスタジオ)とゲストの馬然(マラン)さん(名古屋大学人文学研究科准教授/東アジア映画研究者)が加わりました。馬さんはシネマポートレイトについて「ジョナス・メカスの日記映画的なジャンルに近い」という印象を語ったうえで、こう続けます。

「目の前に現れる風景に、自分の故郷やかつて住んだ場所の風景を思い出している。複数の時間が描かれている。アクセントのある日本語や英語が入っているのも素晴らしい」。

阿部さんも「ひとつの風景が言葉を通して見ると、違って見えるし、観客の感情を反映すると、また別の風景に見えるかもしれない。アクセントのある日本語にはその人が移動してきた経路が反映されている」。

馬さんも「rootsだけでなくroutes=軌跡もあって、その人の歴史が2分間の映像に入っている」と大きくうなずきました。その映像表現の特徴について、森内さんは「撮られた写真と語られるエピソードの時間や空間は一致していないけれど、僕たちは映像を見ながら、頭の中でイメージをリンクさせながら、想像的な見方をする。それはすごく映画的な表現です」と指摘しました。

ここでトークを一休みして、「シネマポートレイト」のメイキング映像が上映されました。その映像を見ると、自分のルーツを探す役割の人、録音担当、撮影担当の3人が、初対面であるにもかかわらず、活発にコミュニケーションをしていることがわかります。そうやって生まれるコミュニティを、KINOミーティングでは「まち」と呼んでいます。

その「まち」の生成に、インスタントカメラが一役買っていることを森内さんが明かします。「インスタントカメラのフィルムは1パック10枚です。つまり10枚しか撮れない。短い旅のなかで何を撮るかを決めて、撮った写真をお互いに共有しなければならない。初対面の3人は、まず写真を介してコミュニケーションを始めます。シネマポートレイトという制作は、お互いの自己紹介の時間にもなっていると思います」

阿部さんは「KINOミーティングは多様性とか多文化共生といわれる分野のアートプロジェクトですが、交流の在り方をちゃんと考えなきゃいけないと思っています。交流だけを大事にするのではなく、新しい映像表現を発見することを第一の目標としてワークショップを行っています。いい作品をつくるにはコミュニケーションが必要。だから、工夫してコミュニケーションを実践しています」と言います。

ここで、馬さんが「議論が分かれたときに、クロスカルチャー的なコミュニケーションはできますか」と問いかけます。それに対して、森内さんは「シネマポートレイトは1日限りのプログラムなので、議論はそこまで起きていない。でも、ワークショップが続くなかで、この経験があった次に協働する際にはコミュニケーションのトラブルが起きても建設的な議論になっていく」と確信を語りました。

[セッション2]映像アーカイブをケアの現場でつかってみる

次のプロジェクトは、「移動する中心|GAYA」(以下、GAYA)。「文房具としての映像」というコンセプトの普及に取り組む、NPO法人remo(記録と表現とメディアのための組織)が東京アートポイント計画の一環として実施しています。GAYAの企画運営は、このremoを母体とした活動であり、家族写真や8ミリフィルムなど「市井の人びとの記録」に着目したアーカイブプロジェクトを展開するAHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]が行っています。

2015年にAHA!は世田谷区にある「生活工房」と連携し、世田谷区民を中心とした家庭に眠っている8ミリフィルムを募集し、約200本の提供を受けました。その一部をデジタル化し、84巻約15時間の映像を収録するウェブサイト「世田谷クロニクル1936−1983」を2019年に公開しています。

当日は「世田谷クロニクル 1936-1983」に掲載されたデータから2本の映像が、松本篤さん(NPO法人remoメンバー/AHA!世話人)の解説とともに上映されました。一つは「上野動物園」(1936年)。行楽で出かけた際に撮影したものと思われますが、後に戦時体制下で殺処分されるゾウたちの姿も写っています。もう1つは「消え行く玉電」(1969年)。世田谷の人びとに愛された路面電車が廃止になるまでの数か月間を記録しています。

このデジタル化した8ミリフィルムのアーカイブを活用するために2019年に始まったプロジェクトがGAYAです。公募したロスト・ジェネレーション世代のメンバーと映像を見て、語り合うオンラインワークショップの「サンデー・インタビュアーズ(SI)」というプログラムを実施してきました。その意義を、松本さんはこう語ります。

「サンデー・インタビュアーズは、余暇の時間としてあった当時の〈日曜日〉を、現在の〈日曜日〉から見つめ直すという、「日曜日」についての実践と研究の場です。参加者はプロのインタビュアーではなく、公募で集まった日曜大工ならぬ、ロスジェネ世代のDIY精神溢れる〈アマチュアの聞き手〉。彼らは映像の撮影者ではなく、親が撮る映像の被写体にあたる世代。なので、映像を少し距離感のある状態で見ることになります。そのときもしかすると、昭和の時代をレトロスペクティブに語ること自体の違和感や、いまの時代と異なる点への気づきなどが生じるかもしれない。そういった実感を深めていく。〈当事者ではない〉という当事者性を獲得していく。それは過去を経由していまの自分の場所を考えることにつながる。あるいは、誰かの記憶を借りながら自分の記憶をつくっていく作業になるのではないか」。

「サンデー・インタビュアーズ」の実践を通して、ロスジェネ世代の参加者は親の世代の価値観に触れ、やがて親のケアの当事者となっていくことにも気づいていく。アーカイブの活用が、異なる世代、異なる時間軸をつなぐものとなるのではないかという可能性がふくらんできました。「アーカイブをつくる、つかうということは、文化的な営みにとどまらず、福祉とか医療との接合点になるのではないか」と松本さんは考えました。そこから、ある邂逅がもたらされました—。

(撮影:阪中隆文)