このレポートでは、複雑で多様化する現代のユーザー環境と、ウェブサイト制作のプロセスを見つめ直しながら、ウェブアクセシビリティの“いま”を捉え直します。

全5回を通じて、ウェブサイトづくりのこれからや、わたしたち一人ひとりができることを探ります。

第1回:ウェブサイトのユーザーに出会う 第2回:ウェブアクセシビリティの現状を整理する 第3回:ウェブアクセシビリティ向上に取り組む 第4回:ユーザーが多様であるという気づき (この記事) 第5回:わたしたちの“ウェブアクセシビリティ”は広がり続ける

最終回では、これまでを振り返りながら、ウェブアクセシビリティについて、わたし自身がいま感じていること、そして、これからさらに深く考えたいことをご紹介しつつ、それぞれの視点について自分なりにもう一歩踏み込んでみたいと思います。

マルチバーサルの時代(かも)

「ユニバーサルデザイン」はもともと建築の分野から生まれた概念で、アメリカの建築家ロナルド・メイスが提唱しました。誰にでも使いやすい、普遍的なデザインを目指すもので、物理的な空間や素材を扱う建築分野において、「どうすればすべての人にとって使いやすく、開かれたものにできるか」という課題から導き出された考え方だといえます。

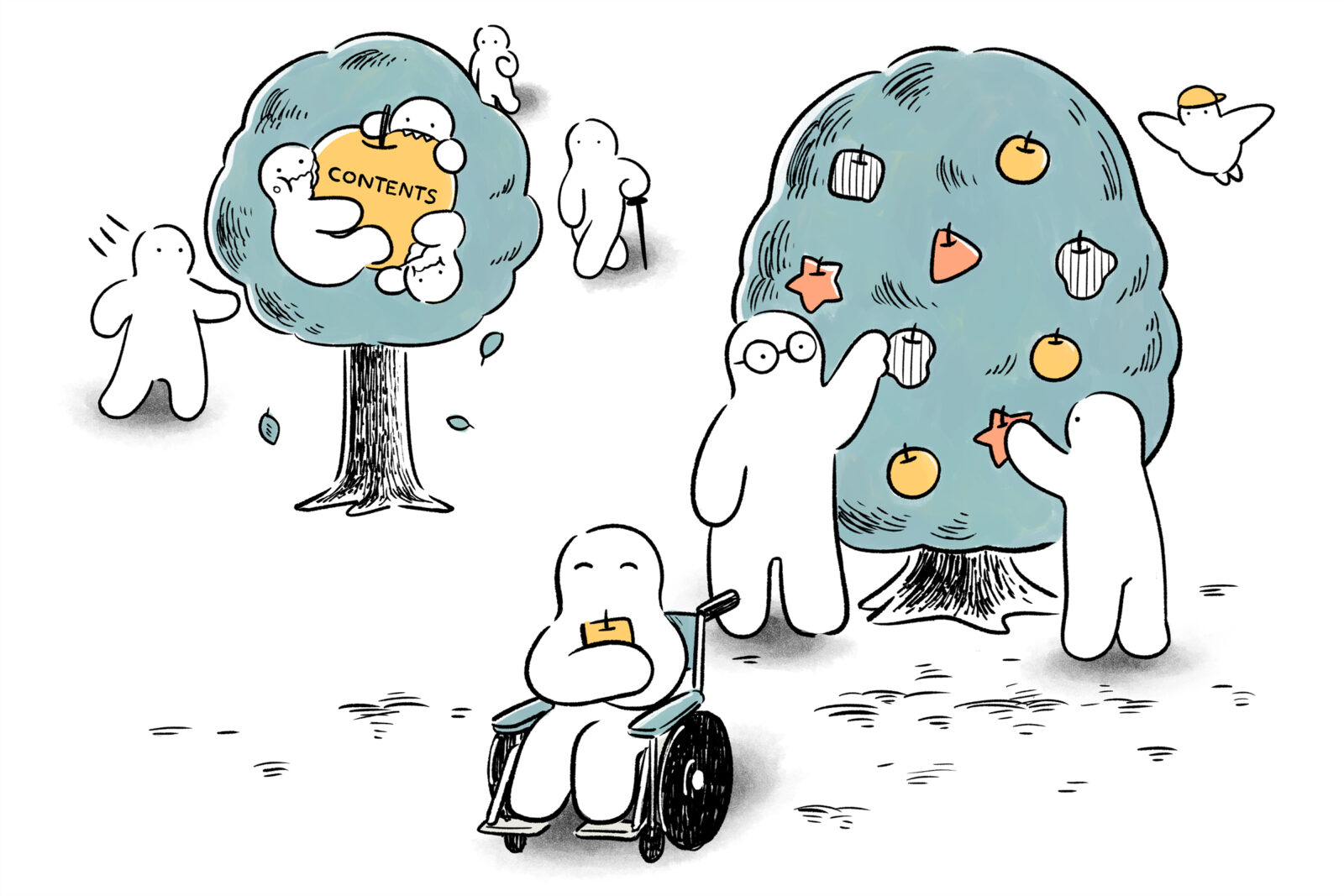

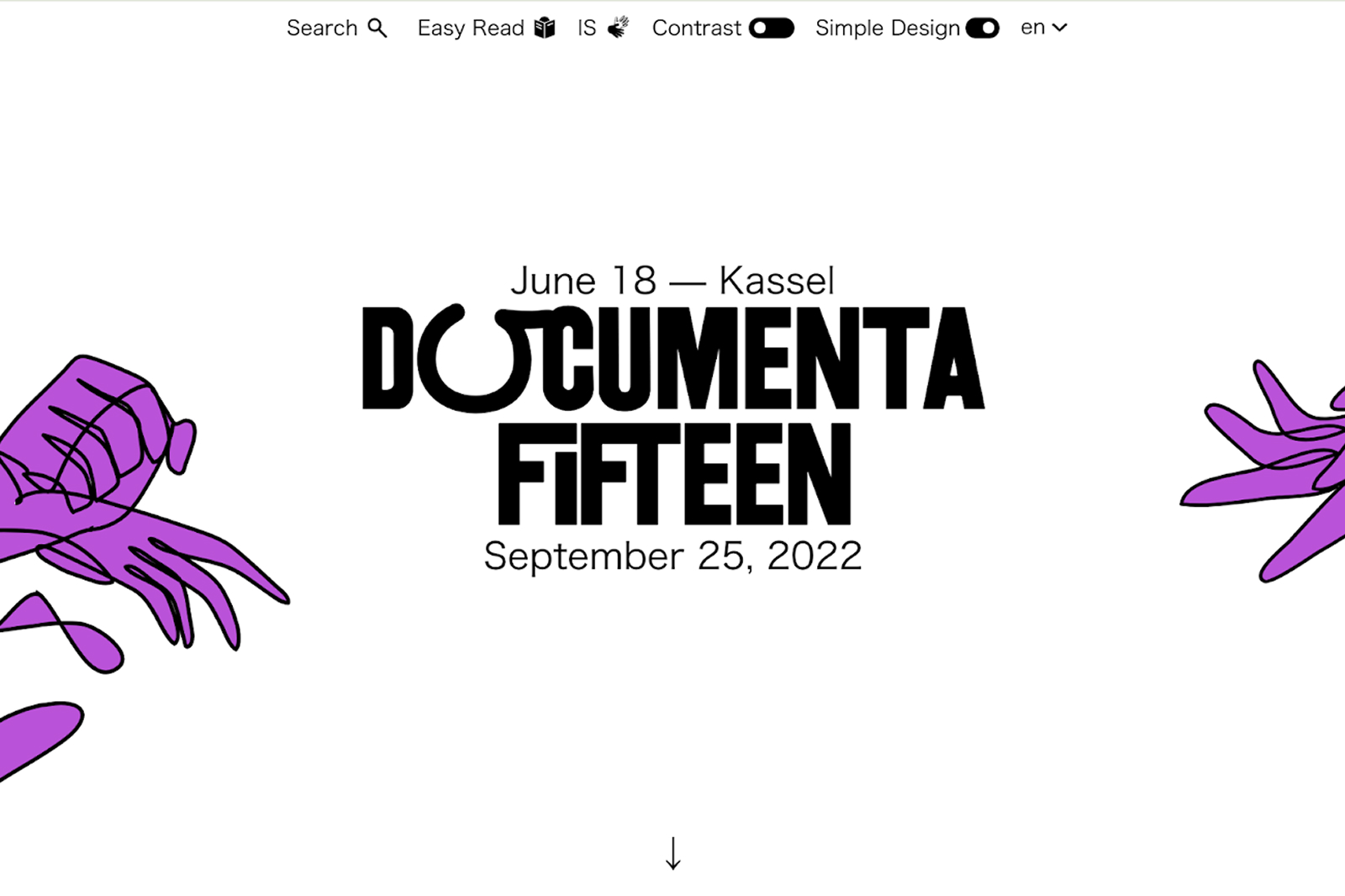

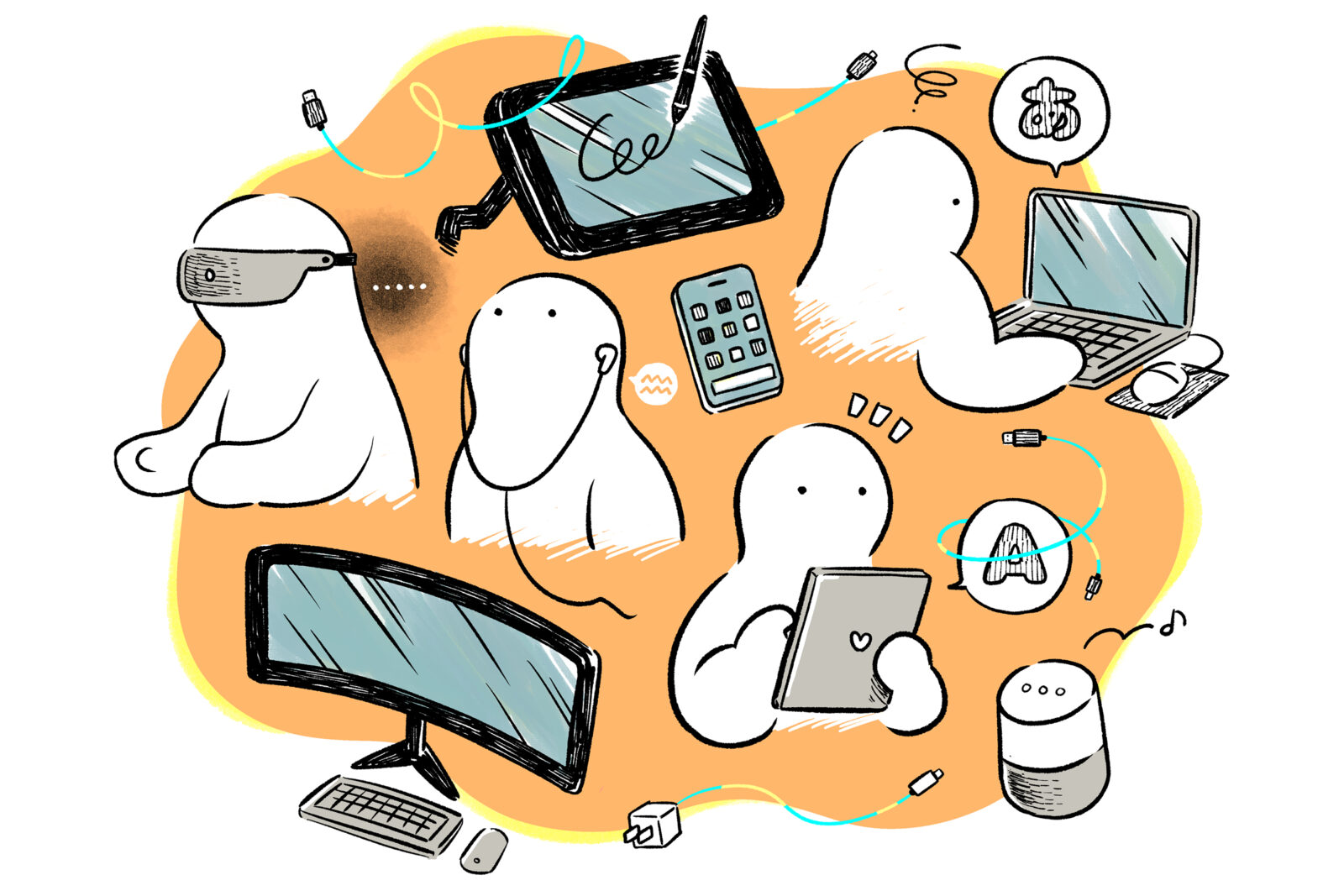

これはウェブアクセシビリティにもつながる重要な視点です。しかし、情報空間では「すべての人にできるだけ共通するものを提供する」だけでなく、ユーザーごとにカスタマイズすることが可能です。たとえば、ウェブサイトの画面においても言語は好きなように翻訳できますし、色はユーザーの設定に応じて変更できます。文字サイズやレイアウトも、好みの環境に合わせて最適化することができます。

ドクメンタ15のウェブサイトのトップページ、Easy Read、手話、シンプルデザインなど、ユーザーが選択できる表示オプションが用意されている。DOCUMENTA FIFTEEN(2022)、DOCUMENTA、https://documenta-fifteen.de/en/ 。 こうした考え方を取り入れた例として、ウェブデザインの世界でも新しい取り組みが出てきています。たとえば、ドイツの芸術祭「ドクメンタ15 」のウェブサイトは、通常版とは別に、シンプルな英語で読みやすさを重視した「シンプルデザイン版」など、いくつかのオプションを提供しています。また、「国立アートリサーチセンター」のウェブサイトでは、「文字色・背景色変更機能のご紹介 」というページで、ユーザーが自分の環境に合わせて閲覧設定を最適化するためのヒントを提示しています。これらは「ユニバーサルデザイン」を目指しつつも、ユーザーが自分の好みや環境に合わせて表示を調整できる柔軟性を取り入れた事例だといえるでしょう。

個別最適化の流れが強まる中で、ウェブアクセシビリティはデザイナーやエンジニアだけの課題ではなく、クライアント、ブラウザ開発者、OSやハードウェアのメーカーなど、情報環境をつくるすべての関係者が考え、連携していくものになっていくのかもしれません。

AIによる情報変換の可能性

Open AI のウェブサイトでは記事を音声とテキストで提供している。Open AI(2025)、https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-4-5/ 。 さらに、近年のAI技術の発展によって、情報の届け方も変わりつつあります。たとえば、ChatGPTの開発を行うOpenAI社のウェブサイト では、記事の内容をテキストだけでなく、生成音声でも提供しています。このように、情報を「固定のフォーマットで一律に提示する」のではなく、ユーザーが「必要に応じて適切な形でアクセスできる」仕組みが整いつつあるのです。音声、文字、画像、映像といった情報がAIによって自在に変換され、より多様な方法でアクセスできる未来が、すでに現実になりつつあります。

これは、ウェブデザインにおけるアクセシビリティ向上という枠を超えた話かもしれません。しかし、情報が多様な形に変換できる時代において、私たちは「ひとつの完成されたデザインを提供する」だけではなく、「環境やニーズに応じた柔軟な選択肢をデザインする」ことを考えるべきなのかもしれません。マルチバーサルという概念は、そうした時代の変化に対応する、新しいデザインの方向性として提案できるのではないでしょうか。

アクセスしやすさだけでは楽しさに行きつかない(かも)

正直にいえば、ウェブアクセシビリティについて考えれば考えるほど、どうしたらいいのかわからなくなることが増えます。小さな組織で取り組み続けることに限界も感じています。

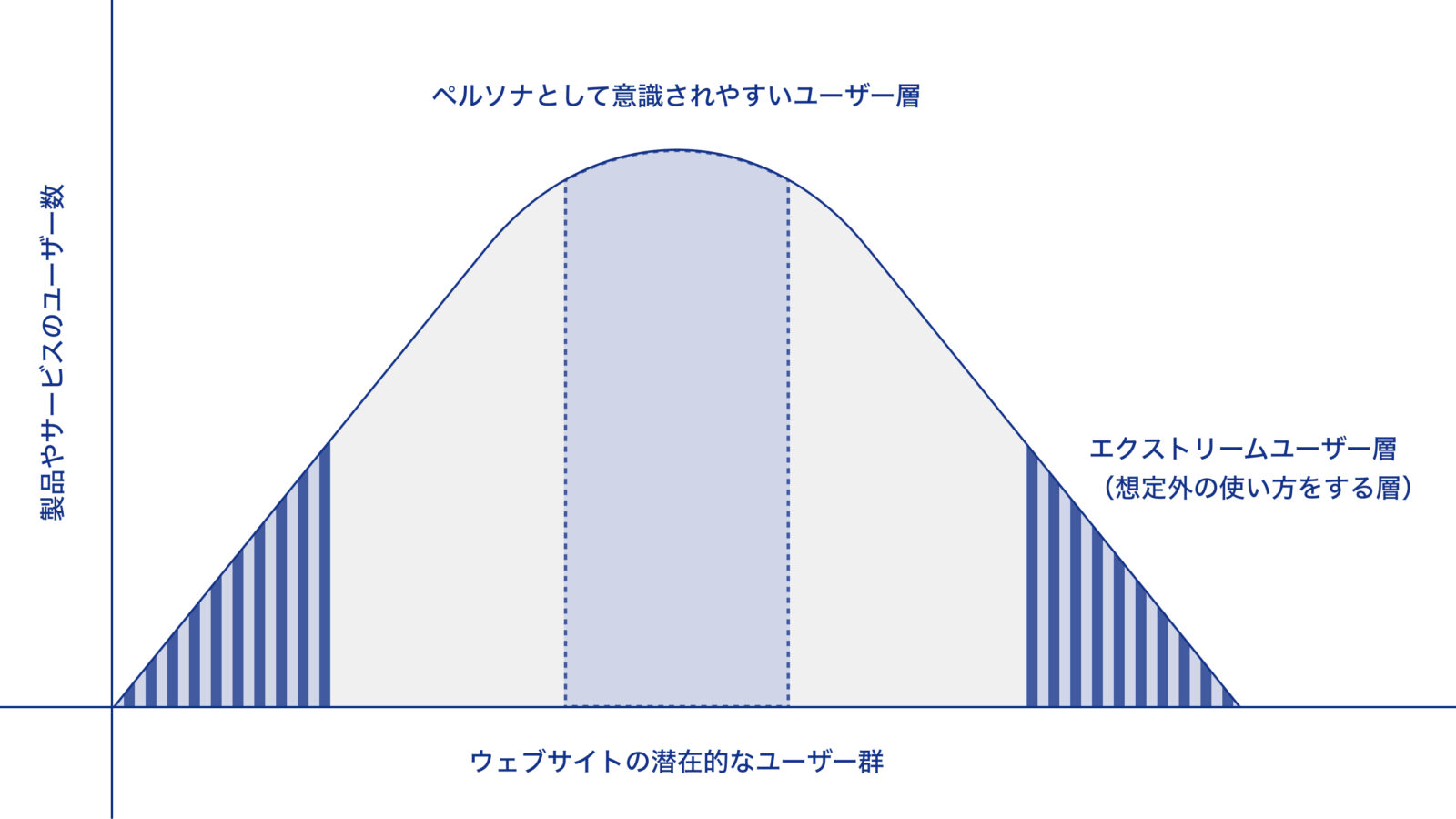

さまざまな身体感覚を持つ人たちがさまざまな環境でウェブサイトを利用しています。実際にお話を聞いてみると、それぞれに複雑な経験や人生や想いがあり、「アクセスしづらい」と感じる背景もさまざまだということがわかります。そうした人の存在を知り、できる限り一緒によいウェブサイトを目指したいと思う一方で、すべてのユーザーを想定し、向き合いながら情報発信を継続することの難しさも痛感しています。

だからこそ、100点を目指そうとすると、どこまでも課題が広がり、沼にハマってしまう。一つのデザインですべてを解決しようとするのではなく、ときには「ポジティブなあきらめ」も必要なのかもしれません。

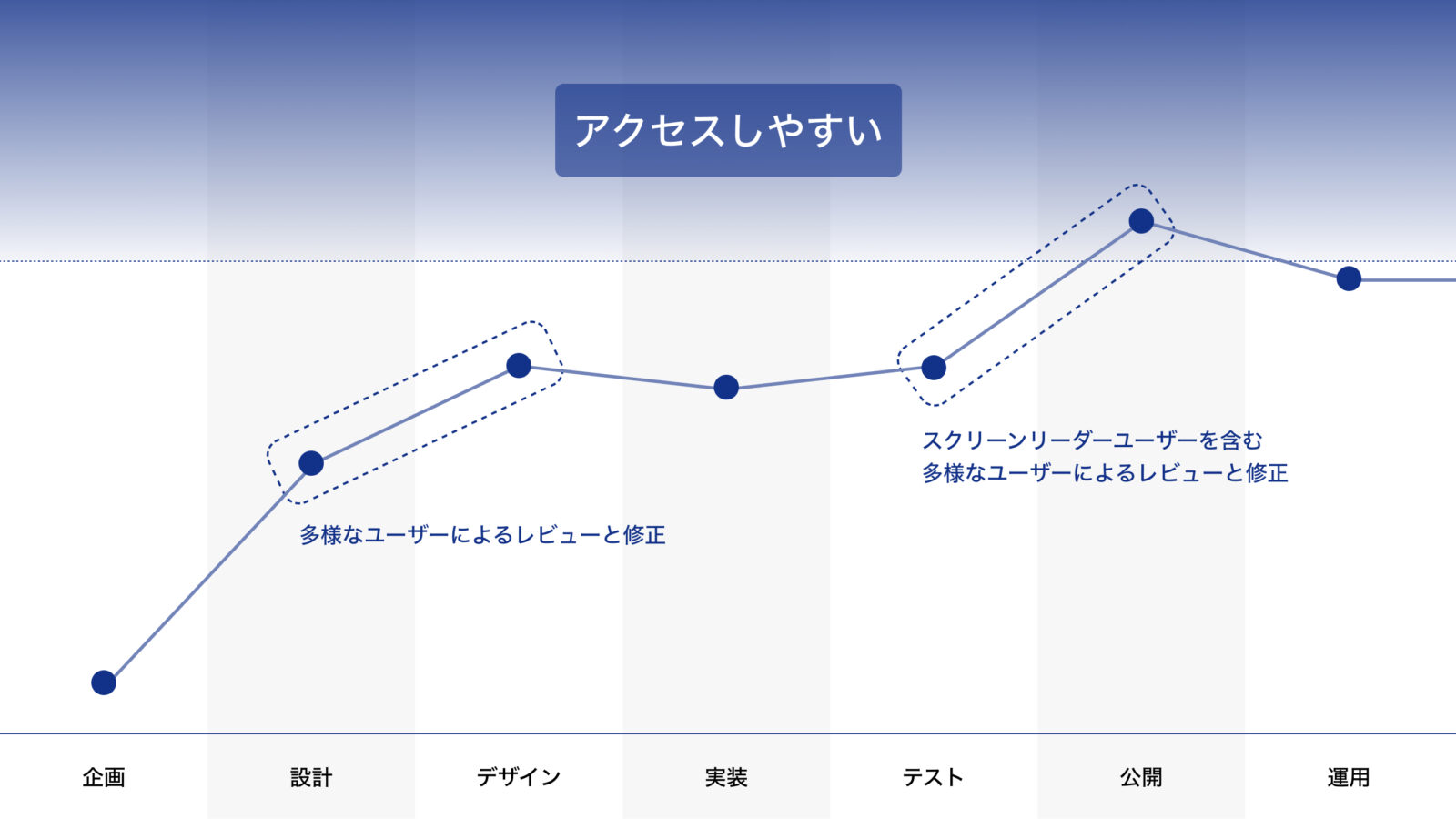

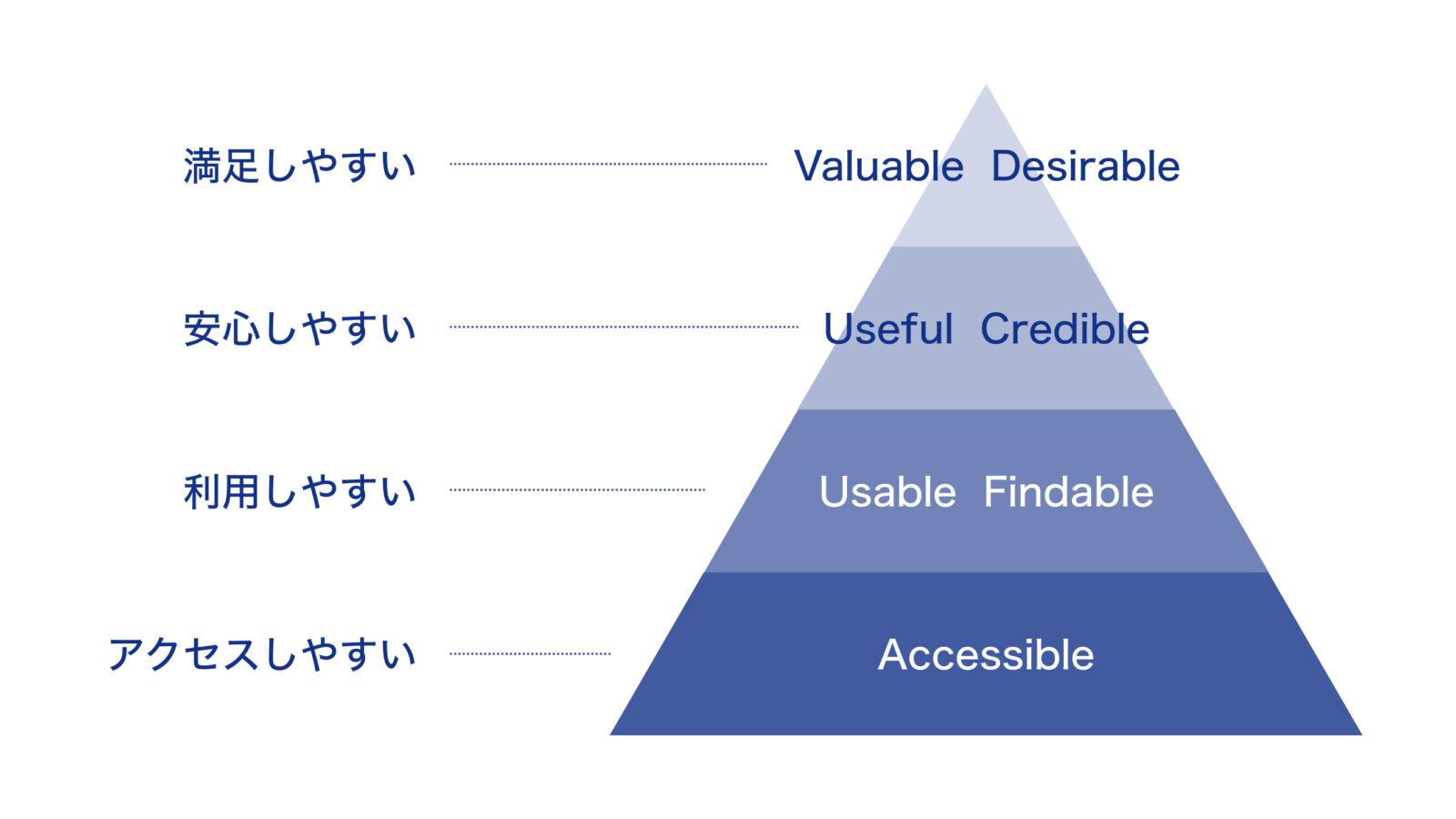

これまでに紹介してきたプロセスを踏めば、「アクセスしやすい状況」はある程度達成できるはずです。しかし、その先にある「楽しくて、満足できる状況」は、どうすれば実現できるのでしょうか。そのためには、それぞれのユーザー環境に応じた体験設計が不可欠ではないかと考えています。

ウェブアクセシビリティの専門家の伊敷さんは「スクリーンリーダーでアクセスしやすいサイトはあるけれど、楽しいと感じるサイトには、まだ出会ったことがない」と話していました。また、ある弱視のスクリーンリーダーユーザーは「(本を読むなら)機械音声の読み上げよりも、人間の声による朗読のほうが好き」と言います。

こうした言葉を聞くと、「情報にアクセスできること」と「その情報を楽しめること」は別の話なのだと、改めて気づかされます。目で見るユーザーと同じ情報を、スクリーンリーダーを通じて音声で得られるようにすることは大切です。しかし、それだけでは「楽しい」と感じるには至らないのかもしれません。

では、どのような視点があれば、より満足できる体験につながるのでしょうか。ここで、ヒントになりそうな事例とエピソードをご紹介します。

1. オーディオ(音で)で楽しむゲーム

「オーディオゲームセンター 」という「音」を活用したゲームの可能性を広げる取り組みがあります。この展示会でわたしが体験したのは、車のエンジン音などの効果音と実況ナレーションを聞きながらハンドルを操作して順位を競うレーシングゲームです。それは普段は視覚から多くの情報を得ているわたしにとっても新鮮で、楽しい体験でした。

VIDEO

オーディオゲームセンターの展示会や取り組みを紹介 。CCBT(2025年)、視オーディオディスクリプション版 オーディオゲームセンター + CCBT|ショーケース・プログラム[動画]、 YouTube

これは音からゲームをつくる「オーディオゲーム」に特化したからこそ実現できた表現です。こうしたアプローチをウェブ制作に活かすにはどうすればいいのか、まだ明確な答えを持っているわけではありませんが、自分なりに考え続け、さまざまな人とともに探求していきたいと思います。

2. CUI(キャラクタユーザインターフェース)

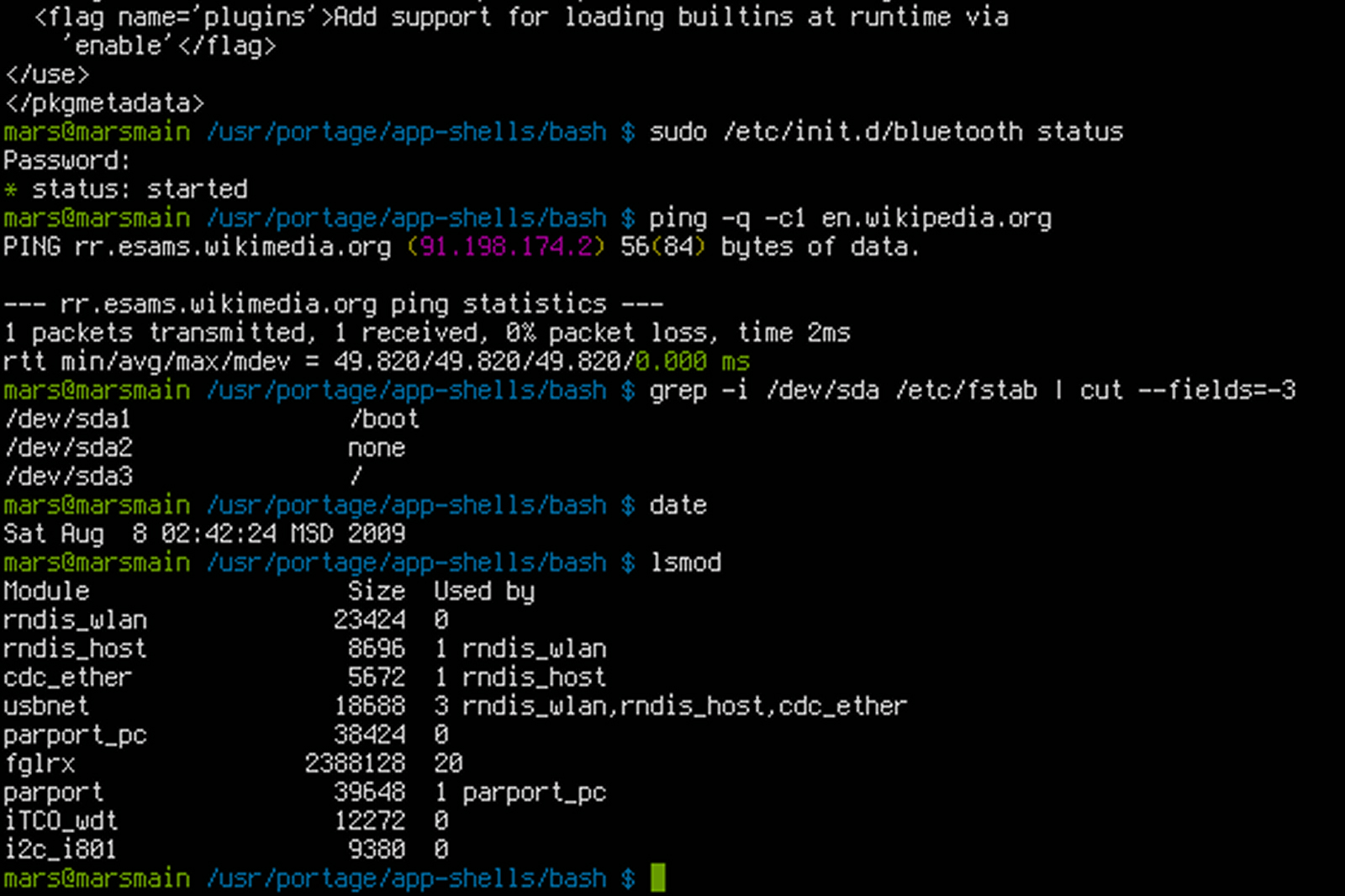

CUIは「文字」で構成されるインターフェース、いまも多くのエンジニアがコマンドプロンプトやターミナルとして利用している。Emx(2006)、File:Bash screenshot.png、Wikimedia Commons、https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bash_screenshot.png スクリーンリーダーに向けたデザインを考える上で、ヒントになりそうなエピソードがあります。視覚に障害があり、普段はスクリーンリーダーを利用する方々と話していたとき、昔のコンピューター環境の話題になり、スクリーンリーダーの変遷について教えてもらいました。

スクリーンリーダーの歴史は意外と古く、1980年代には国産のスクリーンリーダー「BRPC」が存在していました。当時のコンピューターは「Windows」以前の時代であり、画面にはアイコンやボタンがなく、文字だけで操作する「CUI(キャラクタユーザインターフェース)」が主流でした。マウスを世に広めたのはMacだと言われていますが、当時普及していた「MS-DOS(エムエスドス)」などのOS(オペレーティングシステム)では、キーボードを使って文字のみで操作するスタイルが一般的でした。

1990年代に入ると、WindowsやmacOSの普及によって、コンピューターの操作は「GUI(グラフィカルユーザインターフェース)」というマウスやタッチパネルなど視覚的に操作できるシステムが主流になっていきます。それまでのCUI環境が、視覚的な2次元空間へと変化したことで、スクリーンリーダーにも大きな転換期が訪れました。1995年には「95Reader」、1998年には「PC-Talker」がリリースされ、GUI環境でも音声による操作が可能になったといいます。

当時を振り返る中で「MS-DOSが主流だったときには、コマンドを覚えれば視覚障害があってもワープロ機能を使ったり、PCの操作ができた」という話を聞きました。現在のGUI環境では、画面上の情報量が増え、マウスによる操作が求められる場面も多くなりましたが、CUIはテキストベースである分、構造がシンプルで、コマンドさえ習得すれば一定の操作が可能になるという側面があったのです。

実は現在でもエンジニアの多くがCUIでコンピューターを操作することからもわかるように、CUI独自の操作性や機能的な魅力があります。ウェブデザインにおいて、CUI的な「シンプルで直感的な操作性」を取り入れる可能性については、まだ十分に模索されていないのかもしれません。スクリーンリーダーユーザーのお話を聞く中で、GUIとは異なるコンピューターの使い方にもこれからのアクセシビリティと表現のヒントが隠れているのかも、と感じました。

「目安箱」なら始めやすい(かも)

これまで、多様なユーザーの声を制作に取り入れることの重要性を考えてきました。それと同時に、そういった制作フローを確立することの難しさについても触れてきました。

実際のユーザーの声を聞く手立てとして、「ご意見・ご要望」や「アンケート」「お問い合わせ」などを収集するフォームを活用するのはどうでしょうか?

多くのウェブサイトにはすでに「お問い合わせ」ページが設けられていると思います。お問い合わせフォームはユーザーが困ったこと、聞きたいことを情報発信側に伝えるシンプルな手段です。そこで、お問い合わせに限らず、アンケートフォームや、ご意見・ご要望を集める「目安箱」のような仕組みを整えるだけでも、ウェブサイトはすこしひらかれたものになるはずです。今回のプロジェクトを進めるなかでも、「お問い合わせ」に関する対応について、ユーザーから興味深い話をいくつか伺いました。

エピソード1:スクリーンリーダーユーザー用にCAPTCHAを無効化する金融機関

スクリーンリーダーを使う視覚に障害のあるユーザーが、ウェブサービスにログインするときに起こった困りごとについての話です。

とある金融機関のウェブサイトでは、マイページにログインするときのセキュリティ対策としてCAPTCHA(スパム対策のために人間とロボットを判別する仕組み)が設置されていました。

CAPTCHAは「車」や「信号機」などが写っている画像を選択するような視覚に依存した形式が多く、意図的にユーザーにわかりづらい選択を迫るように設計されているため、アクセシビリティの観点ではしばしば課題に挙がります。その金融機関のサイトでは音声版のCAPTCHAも提供されていましたが、パソコンが読み上げる英語のスペルを即座に正確に認識し、入力する必要があり、そのユーザーは認証に失敗してログインできなくなってしまったといいます。

行き詰まって問い合わせ窓口に連絡すると、担当者の方がそのユーザーのアカウントに対してCAPTCHAを無効化する対応をとってくれたそうです。このように、ユーザーの状況を把握したうえで柔軟な対応があると、アクセスしづらいと感じているユーザーにとっての精神的な負担は大きく軽減されます。

エピソード2:問い合わせすらできないオンライン配信サイト

お笑いライブを見ることが趣味だというスクリーンリーダーユーザーの方からは、ある大手のチケット販売兼イベント配信サービスのウェブサイトでの困りごとを聞きました。事前にチケットを購入し、いざ配信を視聴しようとウェブページをひらいたところ、配信ページがスクリーンリーダーに対応しておらず、操作ができなかったといいます。

そこでサポートを求めようと問い合わせのページを探しましたが、窓口となる情報が一切見つけられなかったそうです。その結果、チケットを持っていたにもかかわらず、視聴を諦めるしかありませんでした。

エピソード3:「問い合わせ」への制作者側の期待

わたしの友人でもあるウェブデザイナーの方は、ウェブアクセシビリティの向上に取り組みたいと考えていたものの、クライアントにそれを優先事項として理解してもらえず、もやもやとした気持ちでいました。

残念ながら、現実にはアクセシビリティの向上が企業にとって直接的な利益にならないと考えられ、ほかの課題と比べて優先度が上がらず、予算化や実行に至らないケースがあります。

実施されたとしても、WCAGなどの規格準拠のスコアを高めることが目的化し、一部のページや機能を意図的に診断対象から除外するなど、課題を感じながらも形式的な対応にとどまることがあります。また、多様性に触れるブランディングの一環としてアクセシビリティが捉えられることも少なくありません。もちろん、それでも一歩前進していることには違いありませんが、本来の目的を見失い、手段が優先されてしまっているともいえます。

そこで、彼が期待を寄せていたのが「ユーザーからの問い合わせ」です。「この機能を使ってウェブサイトを操作できると嬉しい」「こうすると、わたしの環境でもアクセスがしやすくなる」といった声が企業に直接届くことで、ウェブアクセシビリティを向上することの大切さを企業担当者が実感する機会が増え、対応の優先度が上がるかもしれない。と、期待を話してくれました。

もちろん、本来であれば企業側が主体となって取り組むべき課題ですが、現実には、企業内でも情報発信に関するさまざまな課題が存在します。アクセシビリティの向上に向けた社内調整が難しく、動きづらさを感じている担当者もいるかもしれません。そうした場合、具体的な「お問い合わせ」が最後の一押しとなり、制作の現場でも期待されているのです。

接点をつくりフィードバックを得る

以上のエピソードからも、「お問い合わせ」が、クライアントはもちろんウェブサイトを制作するチーム全体側と多様なユーザーをつなぐ重要な接点になり得ることがわかります。一方で、昨今では「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が広がっているように、顧客と企業(ウェブサイトの窓口)が直接やり取りをすることに抵抗を感じることもあれば、お互いにとって少なからぬ負担になる場面もあるでしょう。

たとえばその負担を減らすためには、ウェブアクセシビリティについてのアンケートフォームを常設するなど、直接的なやりとりではなく、まずはユーザーの意見を集めて現状を確認することから検討してもいいでしょう。段取りや工夫次第で、ユーザー(顧客)の気持ちを運営側(企業)が知る機会を少ない負荷で増やすことができるのではないでしょうか。

こうした「目安箱」や「アンケートフォーム」は、現在運用中のウェブサイトであっても比較的気軽にユーザーとの接点を持つことにつながり、ウェブアクセシビリティの向上について考え合う機会になるでしょう。

ユーザーにはそれぞれの生活や文化がある

さまざまな障害のある方に話を聞くと、ウェブサイトの利用方法は実に多様でした。地域情報を調べる、生協のネット通販を利用する、乗換案内で交通情報を調べる、YouTubeで動画をみる、ライブ配信を視聴する——それぞれの目的や習慣に応じて、さまざまな人がさまざまな方法で活用しています。当事者団体を通じて仲間と最新情報を共有できる状況の方もいれば、そうしたつながりが見つからず、インターネット上で同じような境遇の仲間やコミュニティを探している人もいます。

今回お話を聞いた視覚障害のある方のなかには、読書が趣味という方が多くいました。点字の本、墨字(印刷された文字)の本、DAISY(デイジー)(注1)と呼ばれる音声朗読の本など、それぞれ自分に合う方法で読書を楽しんでいました。

話を聞くうちに、「ユーザー」ではなく「○○さん」として具体的な姿が見えてきます。かれらの存在や考えを知ることで、「この人たちと一緒にアクセシビリティを考えてみたい」と思うようになりました。

ウェブサイトをつくるとき、画面の向こうの人の姿を思い浮かべるのは簡単ではありません。アクセス数やコンバージョン率といったデータの中で、「ユーザー」という言葉にまとめられた存在が、一人ひとりの生活や文化を持つ実在の人であることを、つい忘れてしまいがちです。

わたしはまだまだ、その方々のことや、かれらの属する文化的な背景を十分に理解しているとは言えません。それでも、知らないままにウェブサイトをつくらなければならない状況があるからこそ、自分たちの作り出すコード(デザインやプログラムなどの仕組み)がどのような人に届いているのかを知りたいと感じます。

「ユーザー」という抽象的な概念ではなく、「○○さん」として具体的に思い浮かべながら、かれらならどう考えるか、どう感じるかを想像し、これからのウェブデザインやアクセシビリティの向上に取り組みたい。それは、とても創造的な思考のプロセスだと信じています。

おわりに

全5回にわたり、ウェブアクセシビリティについて考えてきました。わたし自身、まだ整理しきれていないことも多く、経験や知識も十分ではないため、はっきりしない物言いが多かったかもしれません。それでも、ここまで読んでくださった方がいて、「ユーザー」や「ウェブアクセシビリティ」について、少しでも深く考えるきっかけになったとしたら、それはとても光栄です。

高度に情報化されていく社会の中で、ウェブサイトやアプリケーション開発の現場は年々そのプロセスが複雑化し、分業も進んでいます。その一方で、アクセシビリティの向上に全体感をもって取り組む人材が十分にいるとは言えない状況です。

デザイナー、エンジニア、編集者、クライアント、そしてユーザー。情報に関わる立場の異なるあらゆる人が、ユニバーサルにもマルチバーサルにも、さまざまなレベルで「アクセスしやすさ」を考えて取り組むことが理想です。ですが、現実には簡単なことではありません。わたしたちが、それぞれにできることをやるしかない中で、「本当に良くなっているのだろうか」「自分だけが頑張っても意味があるのか」など、全体感が見えないアクセシビリティへの取り組みには不安がつきものです。

だからといって、ただ無心に「〇〇障害の方にはこれが必要」「レベルAAに準拠するためにはこの配色」といったように、与えられた枠組みに従うだけでは、多様な環境からアクセスするユーザー一人ひとりが感じているリアリティがこぼれ落ちてしまいます。

こうした状況に悩みながら、社会全体に向き合ってウェブアクセシビリティ向上への取り組みをどう進めていけるのか。それを立ち止まって考えたいと思い、この企画を進めてきました。

このプロジェクトの実行と執筆にあたり、さまざまな環境でウェブサイトを利用する多様なユーザーの方々にお話を伺いました。日々の暮らしや個人的な感じ方のリアリティ、情報社会におけるアクセシビリティへの想いなど、つぶさに共有してくださった方々、貴重なフィードバックを寄せてくださった方々、推進役としてともに歩んでくださったチームの皆さま、ご協力いただいた関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

そして、日本語・英語・パソコン・スマホ・スクリーンリーダーなど、多様な環境からこのテキストを読んでくださったユーザーのみなさま、本当にありがとうございます。

文: 萩原俊矢, イラストレーション: Maya Numata

訳注

注1

DAISY(デイジー)はDigital Accessible Information Systemを略したもの。日本語では「アクセシブルな情報システム」と訳される。印刷物を読むことが困難な方のためのデジタル録音図書の国際標準規格。

目次

このレポートは全5回でお届けしました。

第1回:ウェブサイトのユーザーに出会う 第2回:ウェブアクセシビリティの現状を整理する 第3回:ウェブアクセシビリティ向上に取り組む 第4回:ユーザーが多様であるという気づき (この記事) 第5回:わたしたちの“ウェブアクセシビリティ”は広がり続ける