フィクションの部 DAY5〜6「撮影後半」

執筆者 : 阿部航太

2022.03.18

自分とは異なるルーツを持つ人たちと、どのように関わっていけるだろうか?

2020年8月から2021年3月にかけて、Tokyo Art Research Lab「東京プロジェクトスタディ:CROSS WAY TOKYO —自己変容を通して、背景の異なる他者と関わる」というスタディを行った。自分とは異なるルーツをもつ人たち(ここでは主に海外にルーツを持つ人たち)と関わろうとするときに、興味を持ちつつもどうしても尻込みしてしまう心理的ハードルに向かい合い、それを越える方法を模索する研究・実践である。スタディの成果として参加メンバーそれぞれの模索の様子を収録した”メディア”を制作し、それを取りまとめたウェブサイト「関わりの記録」を制作した。

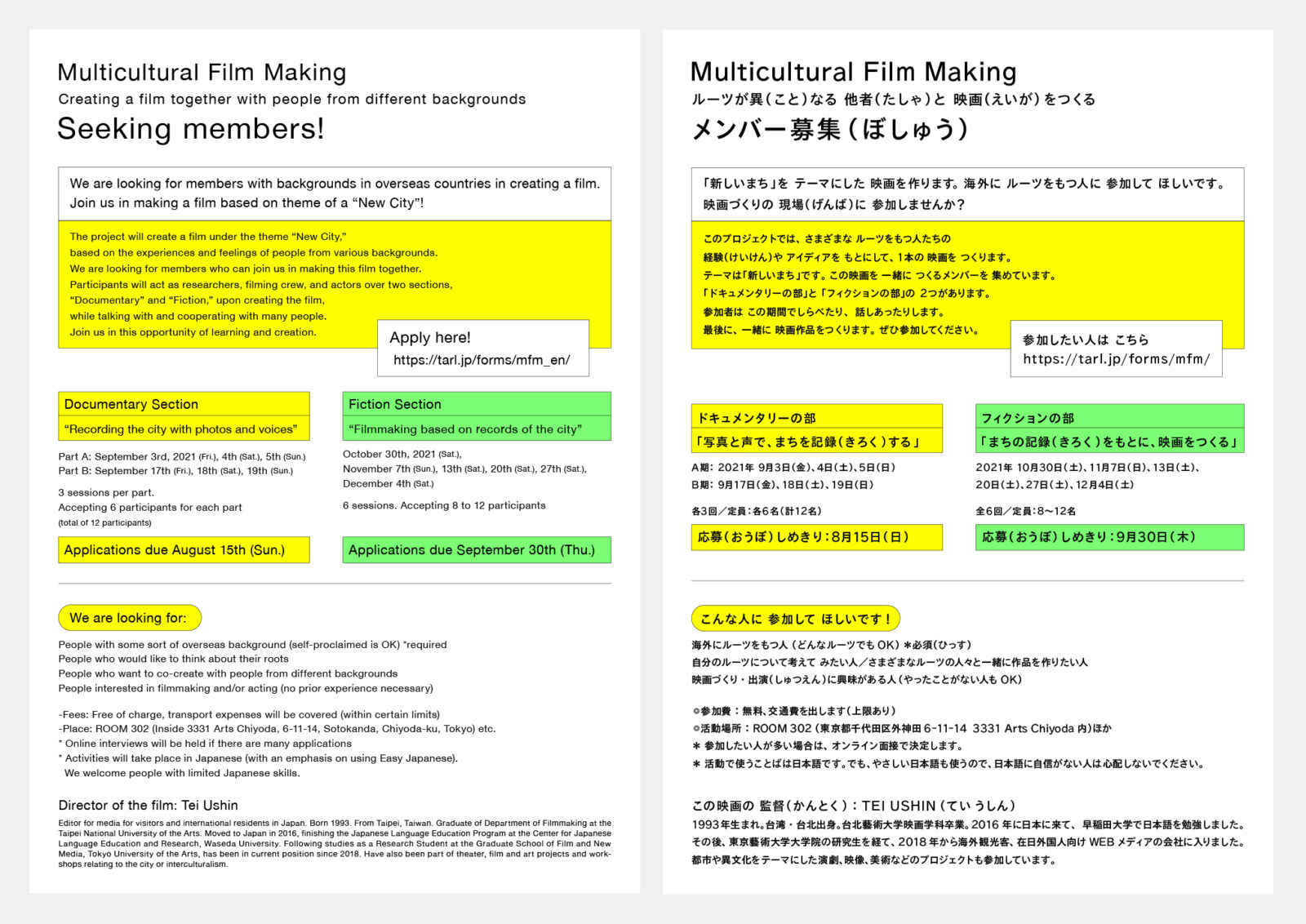

今回の「Multicultural Film Making —ルーツが異なる他者と映画をつくる」は、そのときに取り組んだ実践から生まれたプロジェクトだ。

「様々なルーツを持つ人たちと協働して、”新しいまち”をテーマにしたフィクションの映画をつくる」こと。これが本プログラムの大きな枠組みである。プログラムは「ドキュメンタリーの部」と「フィクションの部」の2部構成になっている。まず「ドキュメンタリーの部」で、参加メンバー同士でのインタビューや取材、まちなかでのフィールドワークを通してリサーチをする。そしてそのリサーチをもとに脚本を編み、「フィクションの部」でメンバー自らがその脚本を演じ、撮影することで一本の映画が完成するという流れである。

では、なぜ「映画」なのか?

なぜ「様々なルーツ」なのか?

まずはプロローグとして、このプロジェクトを始動していくときに考えたことについて、下記に整理してみる。

今回、メンバーを募集する際、対象を「海外に(も)ルーツを持つ人(自己申告でOK)」と限定した。このように線引きすることはとても慎重にならざるを得ない。ある人を、そのバックグランドをもとに特定のグループにカテゴライズすることは、その人が意図しないかたちでラベリングすることにもなりかねないからだ。そして、グループ内に「日本にのみルーツを持つ人」を含めないことも、必ず説明が求められるだろう。今回は、あえて「特殊な状況」をつくるという自覚を持つようにした。その特殊な状況下で、普段は見過ごされてきた人たちの視点が明らかになるのではないか。このプロジェクトは、日本ルーツと海外ルーツとの交流促進でもなく、支援事業でもない。新しい「表現」、そしてその実現のために発生する「コミュニケーション」を探求するプログラムである。

そもそも、私たちの暮らすまちでは、様々なルーツが混ざりあっている。今回のプログラムの拠点である東京について言っても、様々な国の価値観、文化が混ざり合ってかたちづくられてきた歴史を持っているまちだ。近年、多文化共生というフレーズが積極的にうたわれているが、それは以前より存在していたもので、それが現在は経済優先で画一化されていく“まちづくり”によって見えづらくなっているに過ぎない。「CROSS WAY TOKYO」で行った、ライターの金村詩恩さんを招いたフィールドワークでも、いかに自分たちがその事実を見落として生活しているかを学んできた。

画一化されていくまちは、あるひとつのグループにとって便利で快適な空間を生み出し、そのグループからはみ出たものを周縁化していく。しかし、その先にはいったい何があるのか? 似た者同士の決まり切ったコミュニケーションからいったい何が生まれるというのか? 新しく魅力的な文化や価値は、異なる背景を持つ「他者」の間に生じる「ずれ」や「混じりあい」からこそ生まれるのではないか? 今のまちはそのフィールドとなり得ているのだろうか?

その課題意識を念頭に、今回制作する映画のテーマを「新しいまち」と設定している。ルーツが異なるメンバーたちが、それぞれにとっての「他者」となり、互いに視点を交換する。多くの見落とされたまちの姿を互いの「ずれ」を生かしながら発見することを試みる。出自や境遇も異なるメンバーたちには、現在の東京がどのように見えているのか? 何が目につくのか? 何に気がつかないのか? 何を奇妙に感じ、何に抵抗感をおぼえるのか? 映画制作を目的に、メンバーたちがリサーチをし、演じ、撮影し、紡いでいく「まち」が、このプログラムでつくろうとしている「新しいまち」である。

東京には、海外ルーツの人たちのコミュニティが数多く存在する。そのコミュニティ内で生活する人々は、その中で自身のルーツと向き合いながらアイデンティティを確認することになる。ただし、特に現在の東京において、自身のコミュニティから出て、その外にいる他者と関わることを困難に感じる人も多いようだ。メンバー選考時の面談でも、「自身のルーツのコミュニティ以外の友人ができづらい。」という声を耳にすることが何度もあった。

今回はアートプログラムという特殊な状況下ではあるが、映画制作という共同作業の現場として、多様なルーツをもつ人々が集まる場をつくる。言語のハードルや、価値観のギャップを受け入れ、すり合わせながら、自身のコミュニティ外にいる他者とコミュニケーションを交わす。そう考えると、メンバーが集まったその状態すらも「新しいまち」と呼べるかもしれない。出自も、東京(その近郊)で過ごした時間もバラバラなメンバーたちは、どのような「まち」をつくっていくのだろうか。

映画をつくるためには様々な役が必要になる。それはいわゆる俳優の「役」だけではなく、撮影、録音、助監督、美術などといったことも「役」である。そこでは、監督が一番の決定権を握り、ある「役」からある「役」へ様々な指示が行き交う、一種の不均衡な環境がある。その不均衡さを引き受けながらも、ともにひとつの作品をつくっていくのが映画制作の現場であり、その構造は現実社会にもつながっている。

ここで制作する映画の監督は、台湾をルーツに持ち、日本に来て7年の鄭禹晨(てい・うしん)さんが担当する。彼女は「CROSS WAY TOKYO」のメンバーの1人でもあり、大学で映像を学んだ後、現在はウェブメディアの編集者として東京で働いている。この企画を練る中で、監督を日本ルーツの人にしてしまうと、社会のヒエラルキーがそのまま製作現場にあるようで難しい、という考えに至った。それであれば、と思い声をかけたのが鄭さんだった。CROSS WAY TOKYOを通して制作した彼女の映像作品「你我」では、彼女と、彼女と同様に台湾から日本に来た2人の男女との会話を聞くことができる。そこで話されているのは、日本や日本人に対する考えや、自身の母国とアイデンティティに関する事柄で、そのある意味遠慮がなく生々しい会話からは日本ルーツの人々が普段持ち得ない視点があらわになる。

1ヶ月間の募集期間を経て、定員の4倍近くの申し込みがあった。プログラム成立のために、心苦しくも選考をしたわけだが、決して当人のルーツやアイデンティティをジャッジするのではなく、全体のバランスと、各々の興味と本プログラムの趣旨がフィットするかという判断軸で選考する旨をそれぞれに伝えた。ここでは細かく述べないが、選考を通して企画側の想像におさまならない多様な背景を持つ人たちがおり、その人たちの間でこのようなクリエイションの現場参加の需要が高まっている(コロナ禍の影響も強い)と実感したことをここに記しておく。

本プログラムは、映像制作の過程を映像とテキストで記録していく。これらは、日本で生まれ育ったマジョリティである者の視点からの記録である。また、私たちは多文化共生に関する専門家でもない。その中でできることは、ひとつのクリエイションの現場において、ただの傍観者として客観的にものごとを整理していくことではなく、あえて自分たちの細かな揺れ動きにも目を凝らしながら、映画の制作過程をメンバーたちと共に追うことなのかもしれない。

今回は、プロローグとして企画のベースを整理してみた。

ここを出発点に、「Multicultural Film Making —ルーツが異なる他者と映画をつくる」はどのように進むのか。

まずは、ドキュメンタリーの部A期がはじまる。

執筆:阿部航太(プロデューサー、記録)

執筆者 : 阿部航太

2022.03.18

執筆者 : 阿部航太

2022.03.18

執筆者 : 阿部航太

2022.03.18

執筆者 : 阿部航太

2022.03.09

執筆者 : 阿部航太

2022.02.22

執筆者 : 阿部航太

2022.02.22

執筆者 : 阿部航太

2022.02.15

執筆者 : 阿部航太

2022.02.08

執筆者 : 阿部航太

2022.02.08