2024レポート② 3人のゲストの実践の風景

執筆者 : 嘉原妙、和田真文

2025.03.31

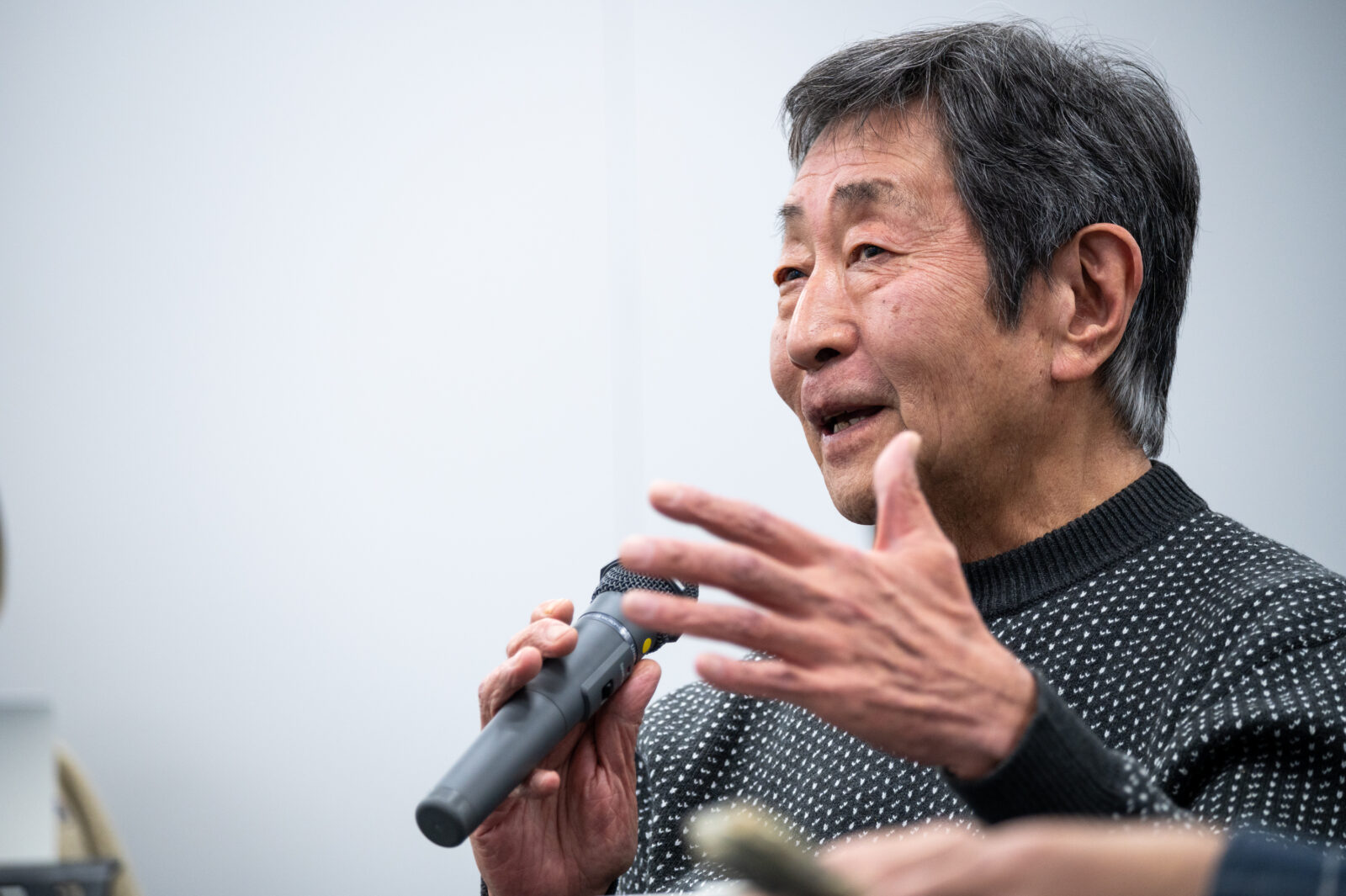

演習「自分のアートプロジェクトをつくる」は、これからの時代に応答するアートプロジェクトのかたちを考えるシリーズ「新たな航路を切り開く」の一環として開催している、ゼミ形式の演習です。ナビゲーターはP3 art and environment統括ディレクターの芹沢高志さん。アートプロジェクトを立ち上げたい方やディレクションに関心のある方を対象としています。

2024年度は10月初旬から翌年2月初旬までの約4ヶ月にわたって行いました。

この演習の様子を、3つの記事でレポートします。

- 2024レポート① 対話を通して自分の問いを見つける

- 2024レポート② 3人のゲストの実践の風景

- 2024レポート③ 自分のアートプロジェクトに向き合う態度

ゲスト回や中間発表、ディスカッションの時間を通して、自分の課題意識や問いを深めながら、「自分のアートプロジェクト」をブラッシュアップしていった受講生たち。これから展覧会の開催を控え具体的に準備を進めていく人、実際に企画を実施し、その振り返りを踏まえて今後の展開を見据えていく人もいれば、試行錯誤しながらワークショップのためのツールを開発する人がいたり、逡巡のなかでようやく自分の問いの輪郭が見えてきた人など、演習を重ねるたびに、受講生同士で対話し、迷い、悩みながらも、一歩一歩考えて進んでいく姿が印象的でした。

最終発表では、受講生それぞれの具体的なアートプロジェクトの企画構想が発表されました。講評では、ナビゲーターや講評ゲストを中心にフィードバックしながら、受講生からの質疑応答やアイデアの共有などを進める時間となりました。

演習を終えた受講生からは、「言い訳のできない自分と向き合う時間を得られた」「アートやアートプロジェクトの答えは、一人ひとり少しずつ違うように、『自分のアートプロジェクト』は誰かから教わるものではなく、自分のなかにあるものを探る過程なのだとわかった」「さまざまな文脈で制作している方を知り、新しい価値観や考えを学ぶことができた」「アートプロジェクトというと芸術祭のような大掛かりなものをイメージしていたが、自分の関心を育てるなかでアートプロジェクトになっていくこともあり得るのだと知った」など、アートプロジェクトの捉え方そのものが更新されたという意見が多数寄せられました。

最後に、ナビゲーターの芹沢高志さんが、演習を振り返りながら、あらためて受講生のみなさんに寄せられたメッセージをご紹介します。

2024年度「演習|自分のアートプロジェクトをつくる」を終えて

2025年2月1日、2日の両日で「最終発表」を終え、「新たな航路を切り開く」の2024年度「演習|自分のアートプロジェクトをつくる」の全工程を無事に終えることができました。今回は自分がやってみたいと思っていることをおぼろげながらにも見つけ出していった方から、まさに今、実行の現場を抱え、自分のアートプロジェクトの実施に七転八倒で取り組んでおられる方まで、それこそプロジェクトのフェーズは各人各様、非常に多様なものでしたが、みな等しく、自らのモチベーションと真摯に向き合っていく姿がとても印象的でした。

今回の演習では、特に自分がそのプロジェクトをはじめようと思いついた動機を見つめてほしいと繰り返し強調していきました。アートプロジェクトという以上、自分ひとりの興味に閉じることなく、それを「社会化」していかねばならないわけですが、その基本の基本として、初心といってもいい、自分がなぜそれに取り組もうと考えたのか、そこを冷静に見つめ直してほしいと思ったからです。「社会化」は大変な作業ではあるけれど、同時にアートプロジェクトの醍醐味でもあります。そうなのだけれど、あえてこの演習ではその前の、自分にとっての動機にこだわってほしいと述べ続けました。そこを明確に意識さえしていれば、今後実現のために降りかかってくるさまざまな困難に対しても、勇気をもって乗り越えていくことができると思うからです。最近では山積みになった社会課題を前にして、課題解決のためにプロジェクトを立案し頑張るのだけれど、そのうちそれを自分がやる意味を見いだせなくなり、ひとり思い悩むケースにも多々接することがあります。その意味でも、あらためて自分の切実な動機に向かい合っておくことは極めて重要なことと思えたのです。

2月22日、23日、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)において「全国アートNPOフォーラム2025 in 神戸」が開催されましたが、その総合テーマは「態度が歴史になる」というものでした。まさにそうで、私はこの態度ということを強調したかったのだと言ってもいいと思います。

ハラルド・ゼーマンが組織した歴史的な展覧会、「態度が形になるとき」が開かれたのは1969年のことでした。その頃から、アートをアートピース(作品)としてだけに捉えず、全体をプロセスとして見ていく見方が生まれはじめていました。アートを、周囲との応答のなかでダイナミックに創造、形成され続けていくトータルなプロセスとして捉える視点です。まさにいま、我々がアートプロジェクトという用語で語る一群の表現にも当てはまることでしょう。

態度が問題になるのなら、それは私たちが生きていくことと直結します。アートはどこか遠くにある、近づき難い存在などではなく、まさにいまを生きるわれわれ一人ひとりのごく身近、いや私たちのなかにあると言ってもいい。

私としては各自が立案、実行していくアートプロジェクトを、自分の生きる「態度」と遊離させてほしくはなかった。この演習を「自分のアートプロジェクトをつくる」としたのも、そんな思いからでした。ゲストとしてお招きした梅田哲也、矢野淳、阿部航太のお三方も、まさに生きていく態度と活動が見事に同期している方々で、その意味でも受講したみなさんにも大きな刺激を与えたように思います。

受講生のみなさん、運営チームのみなさん、ゲストに来てくださったみなさん、本当にありがとうございました。3回目となる本演習も、非常に手応えのあるものとなりました。芹沢高志

2024年10月から約4ヶ月にわたって、悩みながら「自分のアートプロジェクト」を探り、問い続けた受講生のみなさん。これから一人ひとりがどのように企画をあたため育んでいくのか。今後の活動を楽しみにしています。

写真:齋藤彰英