アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回お話を伺ったのは、小金井市で「小金井アートフル・アクション!」を展開するNPO法人アートフル・アクション事務局長宮下美穂さんです。

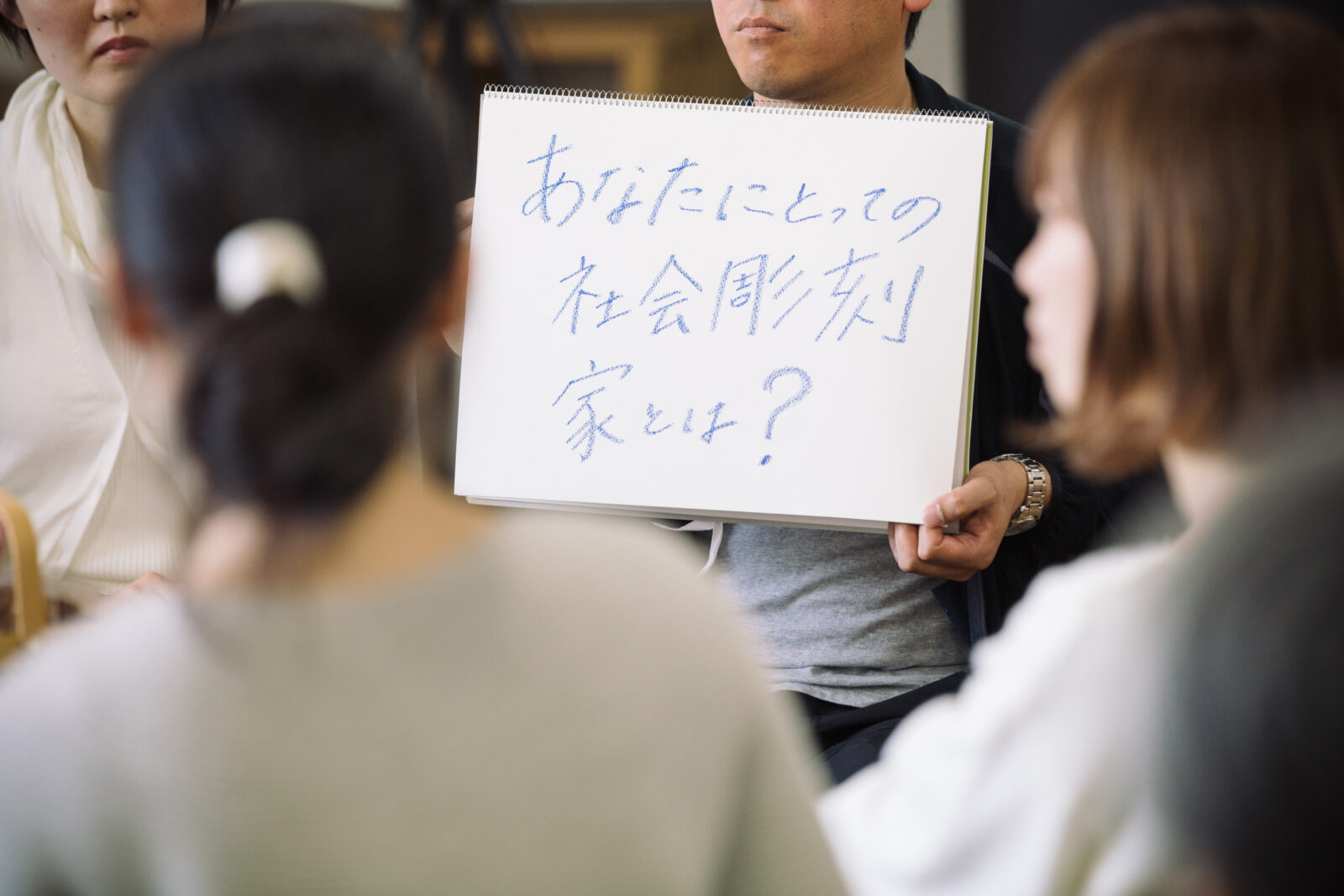

参加する人たちと関わるなかで、分かりやすい答えの前で立ち止まり、何度でも本質を問うことを大切にしてきたという宮下さん。その具体的な手つきとは、いったいどのようなものなのでしょうか? 活動の伴走者であり、宮下さんの運営手法に関心を持っているという東京アートポイント計画ディレクター・森司とともに話を訊きました。

>〈前篇〉答えのまえで立ち止まり続ける。市民の生態系と問いかけが生むプロジェクト——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー〈前篇〉

待つことの大切さ

——宮下さんが以前、「表現というのは中空に浮いて考え続けることを支える技術」とおっしゃっていて、面白い言い回しだなと感じたんです。それはいまのお話にもつながっていますよね。

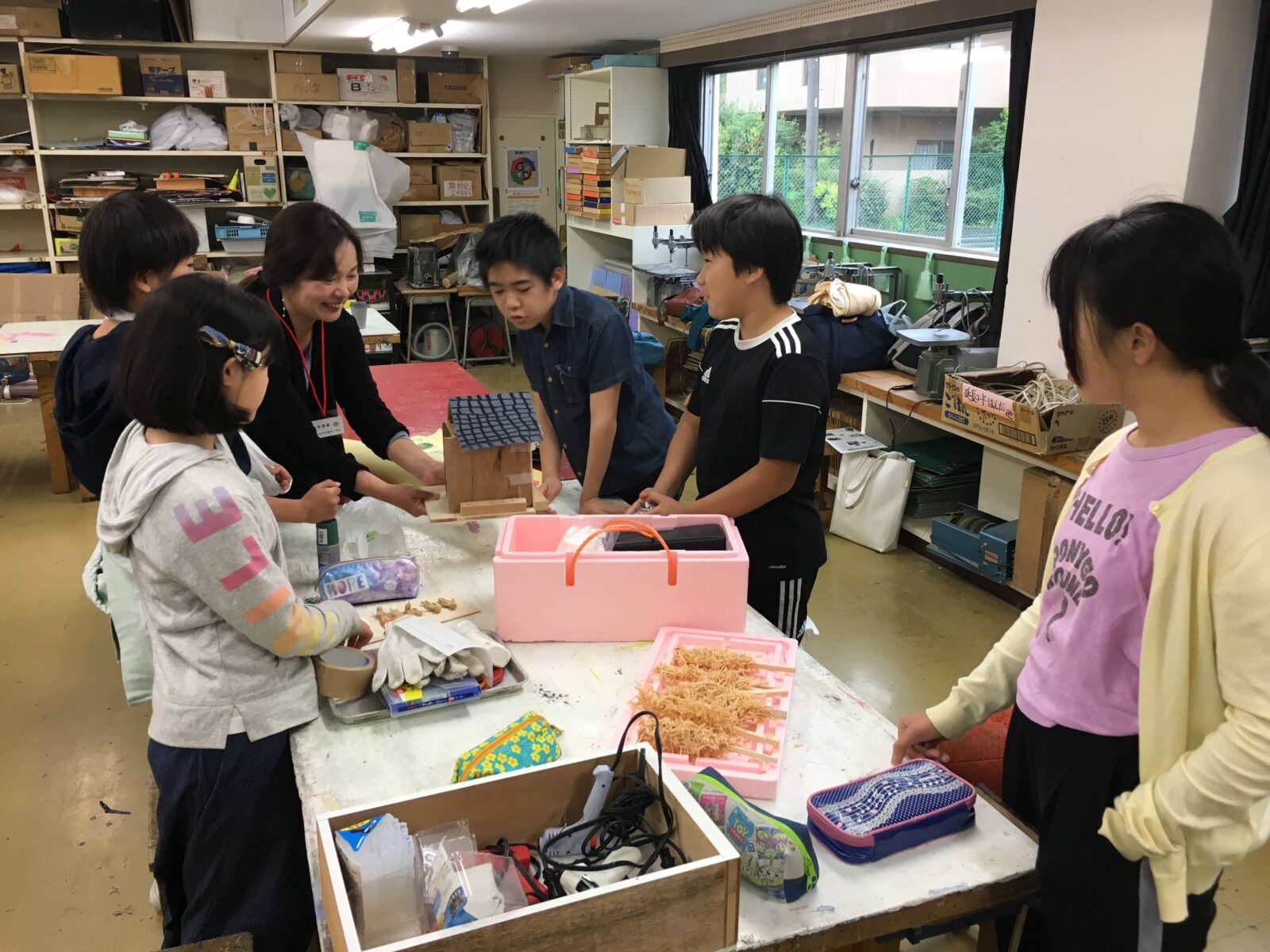

宮下:そうですね。こどもと接していると、見たものにとても国語的な読み解きをするんです。たとえば、桜井哲夫というハンセン病患者について書いた本(権徹著『てっちゃん: ハンセン病に感謝した詩人』)の帯に「ライになって、よかった」と書いてある。それでこどもに、「なぜ、てっちゃんはライになって良かったと言ったんだと思う?」と聞くと、「病気を代表して伝える役割を担ったから」と答える。それは国語的には「正解」だと思います。でも、「あなたならどう?」と、さらに問うと、「あ、おれ、いやだ」と、本音も出てくる。

その一方で、誰かがぽっと「どっちもありだ!」と。ここで、「答えはひとつではなくて、正しい/正しくないでは分けられない」とこどもたちが言い出した。そこでこのチームは、最終的に教室の真ん中に複数の椅子を背中合わせにおいて、天井からたくさんの写真や言葉、多摩全生園(以下、全生園)で見学した道具などをつくって吊り下げ、視点がつねに相対化される場をつくりました。

——面白いアウトプットですね。

宮下:普通、大人からしたら、ただの再現の方が可愛げがあるじゃないですか。でも、ドアを開けたらこどもたちが背中合わせに座っているわけですよ(笑)。

——ははは。

宮下:ここで大切なのは、「問いかけたあと、人が発話するまで待つ」ということでした。全生園のプログラムでサポートに入った大人のメンバーに求めたのは、造形能力ではなくて、待つことでした。みんな答えがすぐに欲しい。その欲求はますます高くなっていると思う。答えが出ないのは辛いし、誰も支えてくれない。それでも、待つことの大事さをみんなで分かり合いたいとは考えています。

森:アートだけではなくて、どの分野でもプロの人間というのは、その宙ぶらりんの状態を日々過ごしていると思うんです。医者でも法律家でも、白黒で分けられない世界を生きている。そして、それが苦痛かと言えば、案外気持ち良かったりする。アートはそれを分かりやすく見せる世界ですが、宙吊り状態はアートの特権ではない。その前提を忘れると「アートは答えがないからいい」という一般論になるけれど、その答えのなさは実は多くの人が共有するもの。それに気づくことは、とても大事なことですよね。

——とはいえ、メンバーには待つ時間の曖昧さや、プログラムの複雑さに耐えられない人も多いのでは?

宮下:私はけっこうちゃぶ台返しをするからね(笑)。市民スタッフのメンバーは、みんな真面目だから、プログラムの準備をしながらしっかりと積み上げていくんです。でも、その何ヶ月もかけた企画やアウトプットに、私は「なんか違う」と言う。べつに撹乱したいわけではなくて、問いたいのは「本質は何か?」ということです。もちろん、最終的に私が考えるものにならなくて良くて、問いを続けることでまた違う選択が生まれることが大切だと思います。

森:宮下さんは、「NO」を言う人が多い方が健全だとも言っていますよね。もちろん、反対意見を言えるメンバーは貴重だけど、そういう人ばかりになったらプログラムが回らないでしょう?

宮下:「NO」と言われ、それを引き受けた方が楽しいです。「NO」のなかには濃淡がある。たとえば全生園を訪れたとき、あるメンバーが「ここには私たちが失った自治があって、外よりもはるかに豊かな暮らしがある」と言ったんです。これは、普通はなかなか言えないことですし、直接的ではないけれど、当時私が考えていたことへの「NO」でした。結果として、この意見はプログラムの考え方を大いに拡張してくれました。絶対的な「正解」は無いから、それぞれの人の生活経験で「これがいい」と思うことをつきつめてやればいい。そうした相対化が、自分にとっての本質を考えさせるきっかけにもなります。ときにはとても鋭い「NO」になりますが、それはとても創造的でもあります。

会期のまえに源流はある

——これまでのお話からも、「小金井アートフル・アクション!」の分かりづらさが伝わりますが、アートポイント計画がそうした取り組みと共催を続けている理由とは何なのでしょうか?

森:なぜやり続けているかといえば、それは「小金井アートフル・アクション!」にアートがきっちり入っているからなんです。普通、アートと言うと思い浮かべるのは形としての作品だけど、本来、アートとは形もなくどこにでも偏在しているもの。それが奇跡的に形になったものが作品だと捉えた方が良い。そして、宮下さんには生態系の人として、この偏在するものをちょっと突いてあげれば、勝手に動き始めるという経験値がある。その思考自体がすでにアート的だから、分かりやすい形がなくてもアートプロジェクトだと言うことできるんです。

宮下:バラバラなものをバラバラなままにしておく、みたいな感覚に近いかもしれない。中央集権的に何かを集めて力技で結果にするのではなく、結果を急がずに遍在するものの可能性を丁寧に感知することが、いろいろな可能性を捨ててしまわないために必要な気がします。

森:自己認識しづらいアート的な感覚に、プロジェクトのプロセスを通していかに気づくのか。下手なアーティストだと現場を変にまとめちゃうけれど、ここで「小金井と私 秘かな表現」というプログラムを3年間やって、いまもオフィスをシェアしているアサダワタルくんなんかは、その「気づき」と「まとめなさ」のバランスがとても上手いなあと感じます。

——まえにアサダさんから、「小金井と私」に参加したある市民の方が、プログラムの会期後にこどもの通う保育園の園長先生を自宅に招いて、小さなイベントを開いたと聞いて驚きました。それこそプログラムが川の支流のように日常に溶け込んでいる、偏在するものになっているのだなと。

宮下:その方はマキさんといって、もともと「こどもがどんな場所で育つのか」にとても関心がある方なのですが、会期中に第二子の出産や、お義母さんの死を経験されたんです。それで、会期後に以前から気になっていた保育園の園長先生を招いて、こどもを育てる場所について考え始めています。でも、こうした変化はいろんな人に起きています。そして重要なのは、このプログラムがゼロをイチにしたわけではないことです。そうではなくて、もともとその人が持っていたものがどこかの契機で発現して、つながっているということだと思うんですね。

森:つまり、「小金井と私」の3年間は、いわば「手続きとしての会期」だということですよね。手続きがなければ、その思考は可視化されなかったかもしれない。だから手続きは必要だけど、そこがスタート地点ではないと。

宮下:ポテンシャルがゼロの人なんかいないじゃないですか。だから、むしろ私たちがそれに沿わせてもらっているというのが正しい。もともといろんな人生経験をした人がいて、その人たちがこの機会に出会って、またそれぞれの場所に戻っていく。あるいは別の場所に動いていく。私たちはそれに立ち会わせてもらっている。

——川の例で言えば、源流はこのプログラムにあるわけではなく、もっと前にあると。

宮下:そうですね。源流が違うからこそ面白いんだと思うんです。さまざまな源流を持った人たちが寄り集まって、合流したりすれ違ったりしながらまた分かれていくんだけど、それは源流が違うから分かれていけるわけで。その意味で、じつは会期の3年間というのは大したことじゃないんですよ。それぞれの人にそれぞれの人生があるからね。

みんなで持っている曖昧な場所

——そうした市民の人たちの小さな営みは、いわゆる「アート」の世界からすると、とてもマージナルなものに見えると思います。でも、森さんが言うように、それこそアートの本来の姿かもしれない。「小金井アートフル・アクション!」の活動の根底には、そんなアートへの転換的な考え方が流れているように感じます。

森:もうひとつあるのは、拠点にしているこのシャトー小金井という場所の存在でしょう。この場所は孵化器のようですよね。メンバーがふらっと立ち寄れる場所であり、アサダさんをはじめとするいろんな人のスタジオでもある。活動の拠点であり、それを根本から支えてくれる場所でもある。場所と活動が、表裏一体だという感じがあります。

宮下:公共的な場所というと公民館などが浮かびますが、そうではなくて、みんなで持っている曖昧な場所のことだと思うんです。人が生きるうえで、白黒つけない場、所有、非所有を超えた場所というのは必要で、曖昧だけど保証された場所があるからこそ、人は何か形のない、前例のないことも試みることができる。ここを訪れる人の動機というのは本当にバラバラで、お母さん同士がこどもについて話しているかと思えば、違う場所ではアーティストたちが話していたりする。みんなそれぞれ違うことをしていて、それでいいと思うんです。

森:普通、日本だと場はすぐ整然とするけど、ここは不思議なくらい隙間が多い(笑)。「来る」というよりも、「居る」場所という感じですよね。「アジール」という言葉が合っているかな。

宮下:私、この場所にずっといるわけではないんです。むしろ、門番みたいに誰が来たかなんていちいち知りたくなくて、来たい人が来て、好きにしてくれていた方がいいなと思っています。

森:こういう良い場やプログラムが成り立つのは、べつに奇跡ではなくて、宮下さんの手繰り寄せる力があるからだと思う。だけど、分かりやすい何かに飛びつかずに偏在するものを手繰り寄せるのは大変なことですよね。最後に聞きたいんだけど、そうした宮下さんの個人的な性質はどこから来ているのですか? 「造園家だから」と言ったら、ほかの造園家は困っちゃうでしょう。

——たしかに、すべての造園家がこうではないですからね(笑)。

宮下:「これ」という理由は分からないけれど、「もっとも本質的なことは何か」ということは癖のようにいつも考えているし、人様の人生に介入はしないけど、一緒に何かをやる人に対しても同じことを何度も聞いています。そうしないと、どんどん目先の解答で済ませてしまうようになる。だから、途中でやめないで問い続ける。本質と思うものも、もちろん変わっていくけれど、問い続ける中で、既存の回路では見つからない何かが出現することもある。見えない回路がつながる。それは問わないと、やってみないと見えてこない気がします。それから、自問だけでは答えは出ない。やってみること、問うことを繰り返すのかな。「さすがにしつこいよ」と言われることもあるんだけど(笑)。

森:その過剰さは言い換えるとオーバークオリティ、質への探求ですよね。過剰さがアートの現場には必要だし、諦めないことで手繰り寄せているものは多いと思います。

宮下:答えが出なくても、考えたり知ろうとしたりすることで、明日をどう生きるが変わる。このあいだもテレビで福島の放射能汚染の問題を見たのですが、科学的なことはむずかしいけれど、それがどういうことかを考える。できれば行ってみる、風や空気を感じてみる。大問題だけではなく、些細なことでも身をもって考えなければただ時間が過ぎていくだけなんですけどね。でも、どうせならできるだけ誠意を持って生きた方が楽しいと私は思っているんです。

Profile

宮下美穂(みやした・みほ)

NPO法人アートフル・アクション 事務局長

2011年から小金井アートフル・アクション!の事業運営に携わる。事業の多くは、スタッフとして市民、インターン、行政担当者、近隣大学の学生や教員などの多様な形の参加によって成り立っている。多くの人のノウハウや経験が自在に活かし合われ、事業が運営されていることが強みである。日々、気づくとさまざまなエンジンがいろいろな場所で回っているという状況に感動と感謝の気持ちをいだきつつ、毎日を過ごしている。編み物に例えると、ある種の粗い編み目同士が重なり合うことで目が詰んだしなやかで強い布になるように、多様な表現活動が折り重なり、洗練されて行く可能性を日々感じている。

NPO法人アートフル・アクション

東京都小金井市内を中心に、企画展、イベント、講演、ライブなど、様々なアート活動を行っているNPO法人。目指しているのは、アートと出会った人が自分自身の新しい可能性を発見し、豊かな生き方を目指していくきっかけや場をつくること。現在、市民、自治体、学校、他のNPO、企業などと連携しながら、「地域におけるアート」の可能性を追求している。

https://artfullaction.net/about/

小金井アートフル・アクション!

NPO法人アートフル・アクションの一部事業は、2009年4月に「誰もが芸術文化を楽しめるまち~芸術文化の振興で人とまちを豊かに」という理念を目指して始まった「小金井市芸術文化振興計画推進事業(小金井アートフル・アクション!)」として推進されている。

「小金井アートフル・アクション!」は、2011年度から、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、小金井市、NPO法人アートフル・アクションの4者共催により「東京アートポイント計画」の一環として実施。

https://artfullaction.net/