11月17日(水)に、ジムジム会の第3回を開催しました。今年は、東京アートポイント計画の共催団体が順々にホスト役となって、ジムジム会運営チームと一緒につくっています。

今回のホスト役は、500年のcommonを考えるプロジェクト「YATO」(以下、YATO)チーム。企画設計や当日の運営などYATOチームと一緒に取り組んできた担当プログラムオフィサー(以下、PO)の嘉原妙が、当日の様子をレポートします!

ジムジム会は、2019年度より東京アートポイント計画が開催している〝事務局による事務局のためのジムのような勉強会〟です。

東京都内各地でアートプロジェクトを実施する東京アートポイント計画参加団体(※芸術文化や地域をテーマに活動するNPO法人や社団法人など)とともに、プロジェクト運営事務局に必要なテーマを学び合うネットワーキング型の勉強会です。

第3回のテーマは、「アートプロジェクトの『関わり』をときほぐす」

YATOでは、人々が集い、語らい、ともに何かに取り組もうとする場のあり方を模索し、地域の年中行事に倣いながら、500年続く「祭り」の仕組みづくりに取り組んでいます。そんな彼らが今回のテーマとしたのは、「アートプロジェクトの『関わり』をときほぐす」こと。

—————

テーマについて

—————

みなさんのプロジェクトにとって一番大事な存在は誰ですか?

YATOでは、大切な関わり手としてこどもたちの存在があります。彼らはプログラムの参加者であり、プロジェクトメンバーでもあり、これからのプロジェクトのパートナーでもあります。昨年から続くコロナ禍で、アートプロジェクトへの関わりの在り方も変動し、その中でさまざまな試行錯誤が行われてきたと思います。

アートプロジェクトは、事務局だけで動かしていくものではありません。改めて、自分たちにとって大切な関わり手とは誰なのか?彼らとどのように関わってきているのか、また、関わっていきたいのかを改めて解きほぐしながら、プロジェクトの新たな関わりの設計(デザインやアイデアの種)を考えていけたらと思います。(YATO事務局)

このテーマの背景には、2021年秋に実施した『YATOの縁日2021』での出来事がありました。まずは、本題に入る前に少しアイスブレイクしましょう!

あなたの「祭り」のイメージはなんですか?

さて、そう尋ねられて、どんなイメージが浮かびますか?今回、参加団体のみなさんに、それぞれが思う「祭りのイメージ」をZoomの背景画面に設定してもらってお話を聴くことからはじまりました。

YATOの紘良さんは愛知県の夜通し行われる「花まつり」(写真左上)を、HAPPY TURN/神津島の齋藤さんは、地元熊本県の「山鹿灯籠まつり」(写真右上)を紹介。金銀の煌びやかなこの灯籠は、なんと紙でできているのだそう! 花まつりの写真にも、天井から白い切り絵や紙垂が吊るされているのが見え、その下にはこどもから大人までたくさんの人が集まって、何やら思い思いに過ごしている様子。続いて、移動する中心|GAYAの水野さんは、昭和56年12月に撮影された餅つきの映像(写真左下)。「当時は、6〜7世帯が集まり、餅つきをしていたようです。祭りはそのコミュニティを可視化することじゃないかと思います」と。(写真右下)POの岡野は、「祭りには、はじめましての人と行う謎の共同作業のイメージがあって」と、ゲストハウス1周年記念イベントで猪の解体を行ったときの写真を紹介。インパクトのある写真に、思わず「おぉ!」と声を上げてしまいました。

日常の中に華やかに(ときにはワイルドに)立ち現れる祭りや、暮らしの延長線上にぽこっとお餅つきのように現れてくる祭りの姿など、祭りと一言でいっても、そのイメージは本当にさまざま。共通しているのは、あるとき、ある場所に人々が集い、思い思いに楽しみながら、その場で巻き起こる出来事を体感しともに過ごすことなのかなと感じます。きっとそこには、誰しもに開かれた、一人ひとりの居場所がちゃんと在るのだろうなと。それは、東京アートポイント計画が目指す、アートプロジェクトのあり方にも通じます。

YATOの拠点紹介とコロナ禍の試行錯誤

次に、YATOの活動拠点がある簗田寺の各所から、YATO事務局メンバーが拠点紹介をしてくれました。紘良さんが各所にいるメンバーにこう呼びかけます。「さて、現場に中継がつながっています! 荒生さん、お願いします〜!」「続いて、山の中にいる宮崎さん、お願いします〜!」

「荒生です。簗田寺の本堂が見えますか?その手前には、龍が住んでいたという伝説が残る龍王ヶ池があります(写真左)。その伝説の龍は、影絵師・川村亘平斎さんと行っている影絵芝居にも登場します」。「宮崎です。私は、山の中にいます。YATOの活動拠点には、こうした里山環境があるんです。この山の上には、お稲荷さんが祀られていて、初午の日が近づくと、地元住民の方々と一緒に掃除をしながら地域のお話を聞いたりして交流しています」(写真右)。

「僕は、こもれび堂にいます。ここは、お寺の遊休スペースだった場所を小学生が集まれる場所にしたいと思って、YATOの拠点づくりを行ってきました。ほら、こうしてランドセルが掛かっていたり。昨年から続くコロナ禍で、なかなか思うようには拠点を開けていません。でも、ワークショップの会場としてこどもたちと使ったりして、少しずつこの場所の使い方、拠点の在り方みたいなところを掴みはじめている感じがします」

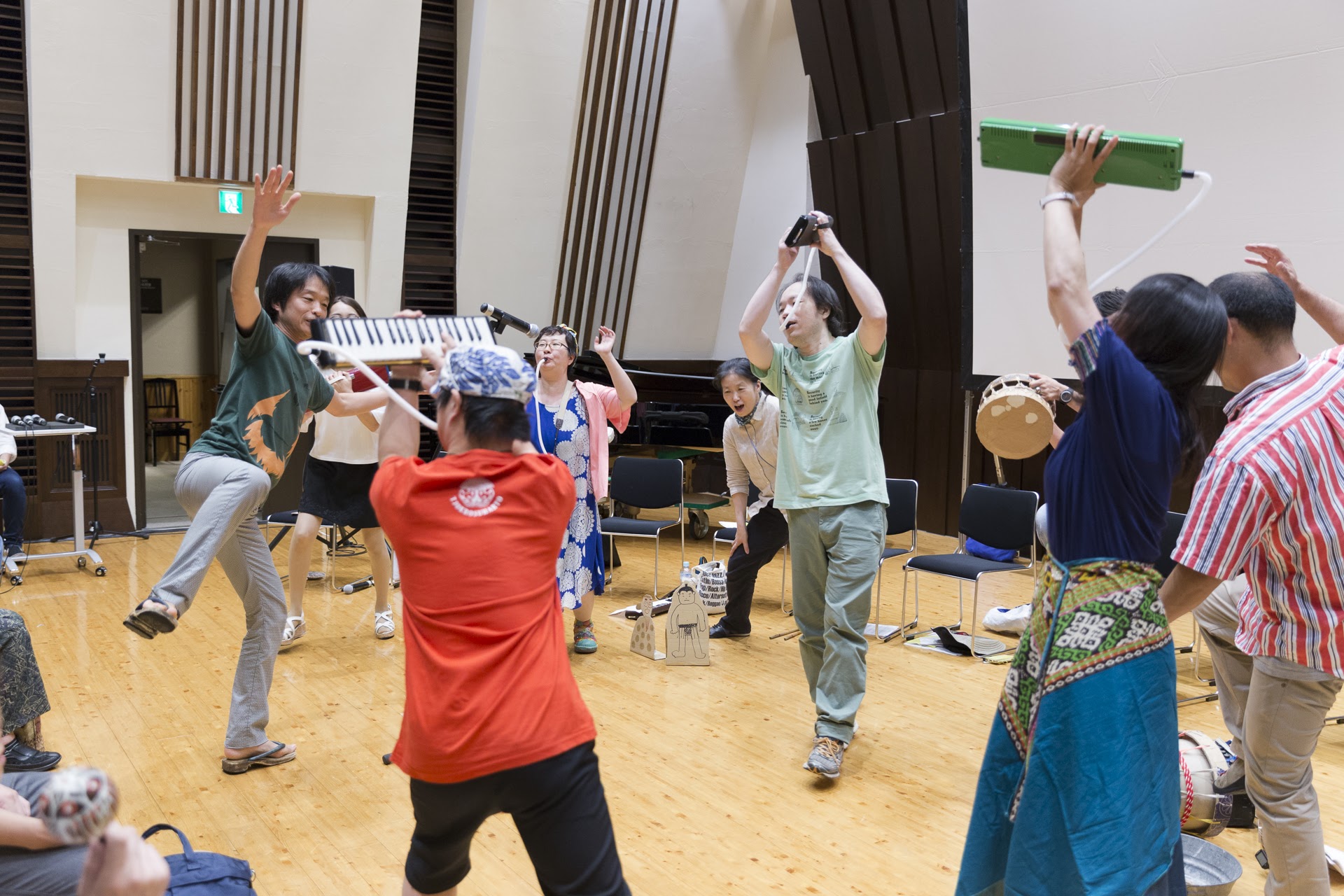

続いて、YATOの祭りのイメージを『YATOの縁日2019』の映像や今年実施した『YATOの縁日2021』の記録写真を共有しながら、コロナ以前と以後のYATOの活動の変化について共有。

『YATOの縁日』では、川村亘平斎さんが地域の伝説からイメージを膨らませて制作した影絵芝居を上演します。その影絵芝居には、こどもたちと一緒に制作した影絵人形が登場し、2019年までは人形の使い手としてこどもたち自身が上演にも参加していました。「今では考えられないくらい『密』な状態ですね。でも、これが日常だったわけですよね」と安永さん。

2020年は、コロナ禍においてYATOってどうあるべきなのか? 500年続く祭りの意味って何?など、改めて自分たちの活動をYATOコアメンバーたちと話し合いました。2020年は「セレモニー」としての祭りの在り方を模索しよう。どんな状況下であっても活動を続けていくための方法を探ろうと、こどもたちがつくった影絵人形を使って、川村さんが1人で影絵芝居を演じ、それをYouTubeライブ配信しました。

▶︎『YATOの縁日2020』の詳細はこちら。

「コロナ禍の状況下であっても活動を途切れさせない、続けていくんだという意思表明としてもオンラインで実施できて良かったです。でもやっぱり、こどもたちの歓声が聞こえない中での上演は寂しいものがありました。だから、今年こそはこどもたちと一緒に上演したいという気持ちでした」と安永さんは言います。

しかし、2021年の開催直前、緊急事態宣言の発令や感染拡大がまだまだ収まらない状況が続き、「YATOの縁日2021」も現地にこどもたちが集わない方法を取ることに。そんな中、紘良さんから一つ提案が出されました。「当日、こどもたちの声を聴きたい。いま、どんな気持ちでいるのか、こどもたちの話を聴く時間を持ちたいです」と。

こどもたちの声を聴く

その日の様子、流れていた空気を、ジムジム会に参加する他の共催団体のみなさんにも体感してもらいたいと、当日、こどもたちとZoomで話をした記録映像をまずは見てもらいました。

「ワークショップができて良かったけど、影絵人形をみんなで動かすことができなくて残念だった」「その場で見たかったけど、行けなくて残念でした」というこどもたちの声。

「親としても現地で参加させてあげたい気持ちだった。でも、こうしてこどもたちのことを考えてくれる大人が近くにいることはありがたいです。また、来年も参加したいという気持ちになります」と親御さんの声も。

映像を見終わった後、現場立ち会いでまさにこの様子を目の当たりにしていた私は、改めて当日の少しヒリヒリとした空気を思い出しながら、紘良さんと対話を重ねました。

(嘉原)改めて、あの日のことを思い出しました。こどもたちの声に、現場にいる大人たち全員が耳を傾けている姿は、とても印象的でした。

(紘良)当日、現地にこどもたちが集わない方法をとることを決めたとき、どうすればこどもたちの参加しているという実感を生み出せるのか?と考えて、『こどもたちの声を聴く』時間を持ちました。いま、彼らが何を感じ、思っているのか、その気持ちを受け取っていきたいと思って。祭りって、本来は、その場にいる人が主体的になれる場なはず。コロナ禍でオンライン開催でとなったときに、主体がどんどん大人に寄っていっている感覚があるんです。

(嘉原)影絵芝居の公演の前に、こどもたちと話す時間を設けたのはどうしてだったのですか?

(紘良)こどもたちの声を聴いて、大人たちに「変化」を多少なりとも与えてほしかったんです。祭りは誰もが主体的になれる場と言いましたが、主体って、自ら変化したり、他の誰かに変化を与えられるということだと思うんです。だから、今回は遠隔だったけど、間接的にでも影響しあえる関係性を生み出したかったという気持ちがありましたね。

あなたのアートプロジェクトにとって一番大切な存在は誰ですか?

YATOの実践共有を終えて、改めて、ジムジム会参加メンバーにこの問いを投げかけました。「自分たちにとって大切な関わり手とは誰なのか?彼らとどのように関わってきているのか、また、関わっていきたいのかを改めて解きほぐしながら、プロジェクトの新たな関わりの設計(デザインやアイデアの種)を考えていきたいです」。

共催団体ごとにブレイクアウトルームに分かれてディスカッションを行い、それぞれのチームで語られた内容を共有してもらいました。その中からいくつかご紹介します。

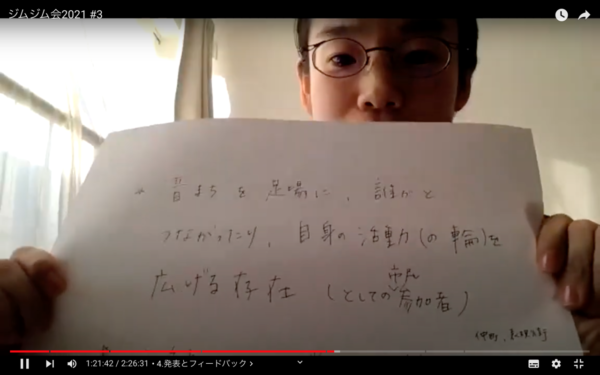

アートアクセスあだち 音まち千住の縁の長尾さん。関わり手の市民参加者のことを「音まちを足場に誰かとつながったり、自身の活動(の輪)を広げる存在」だと言います。また、仲町の家という拠点をきっかけとして生まれる関わりしろも大切にしているそう。

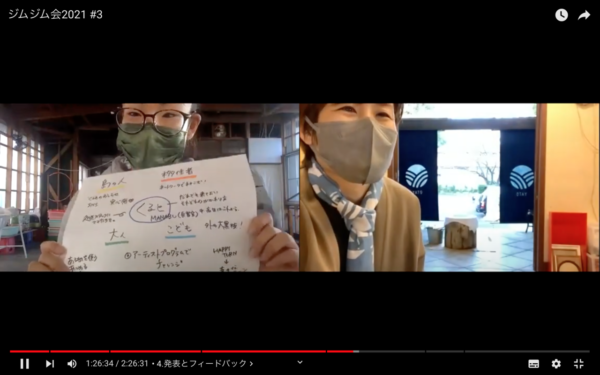

HAPPY TURN/神津島の飯島さんは、プロジェクトの関わり手を整理しながら説明してくれました。島の人、移住者、大人とこども、その真ん中に「くると」という拠点があることからも、拠点を通して関わり手との関係を育んでいる様子が伝わってきます。

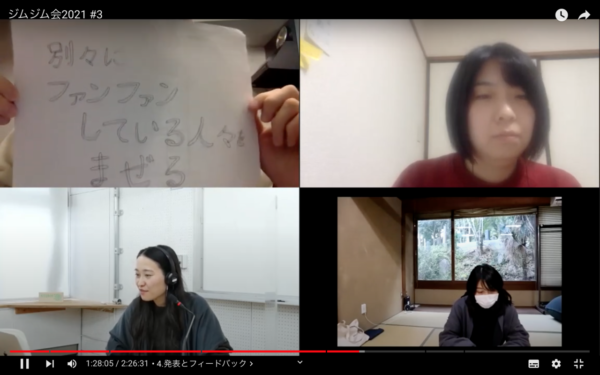

ファンタジア!ファンタジア!ー生き方がかたちになったまちー(以下、ファンファン)の遠藤さんと磯野さん、YATOの荒生さんもディスカッションに参加。

ファンファンでは、各プログラム毎に関わり手が異なっているため、「別々にファンファンしている人を混ぜる」ことに今後取り組んでみたいとのこと。どういう仕組みが生まれていくのか楽しみです。

移動する中心|GAYAの水野さんは、大切な関わり手は「サンデー・インタビュアーズ」の活動メンバーだと言います。彼らは、「私たちは今、どんな時代を生きているのか?」という問いを対話やインタビューを通して、探求する人たち。誰かの話を聞くことが多い中、今年は、「サンデー・インタビュアーズが自分自身のことを聞く」ことを行ったのだそう。「一人ひとりの参加者の動機を持ち寄ってもらえる仕掛けやプラットフォームをつくりたいです」と水野さん。

各共催団体のディスカッションの共有を聞きながら、関わり手という「人」を通して、それぞれのアートプロジェクトが大切にしていること、育もうとしている関係性について垣間見ることができました。

いろんな人を巻き込み、巻き込まれていく「餅つき」

実は、今回のジムジム会の裏側では、YATOチームが「お餅つき」も同時進行で行っていました。冒頭の「ん?お鍋…?」の正体はお餅を蒸していたところでした!「YATOの縁日」「YATOの年の瀬」など、YATOの活動には、お餅つきが欠かせません。「餅つきって、いろいろな人が巻き込み、巻き込まれていくところがあって、祭りの原点につながっているように思うんです」と紘良さん。

お餅が完成し画面に映し出されると、拍手と「わ〜!美味しそう〜!」と歓声が上がり、この日のジムジム会は終了となりました。

餅米をぺったん、ぺったんと繰り返しつくことで、伸びやかで弾力のある美味しいお餅ができあがる。それはまるで、人と人との関係性を一歩一歩築き上げていくことにもつながるな、と餅つきの様子を眺めながら改めて思いました。

参加者の声

- プログラムごとにこんな人に届くといいという話はしますが、改めてプロジェクトとして誰を一番大切にしているのかを言葉にしようとするととても難しかったです。

- 今日話をする中で、地域性について触れたシーンがありましたが、改めて東京という場所と通りすぎる人々との関わりをポジティブに考えることができたのが個人的によかったです。

- プロジェクトがふだん試行錯誤しているなかから、大事にしていることをあらためて言葉にする機会になりました。ありがとうございました!(餅つきはいいですよね!)

- 一緒に中から関わってもらう人を育てていくという関係性が重要なのかなと思った。YATOの中でいえば、祭りに遊びに行くだけでなく演者として参加するという、レイヤーの違う関係性があること。

- YATOのみなさんの、コロナ禍で今まで通りの活動ができない中、関わる子どもを大切な存在として尊重している姿が印象的でした。

執筆:嘉原妙(東京アートポイント計画 プログラムオフィサー)

※ジムジム会についての情報は東京アートポイント計画のnoteアカウントでもお読みいただけます。