「ジムジム会(事務局による事務局のためのジムのような勉強会)」は、東京アートポイント計画に参加する複数のアートプロジェクトの事務局が集い、定期的に行っている勉強会です。

2022年度は、9つのプロジェクトによる新たな顔ぶれでスタート。20名以上のメンバーがオンラインで集った、第1回目の「ジムジム会」をレポートします。

東京アートポイント計画、2022年度のポイントは?

2022年5月に行われたジムジム会。プログラムオフィサーらと各事務局のメンバーがZoom上で集合。これまで継続してきた6つのプロジェクトに加え、今年から新たに3つのプロジェクトが参加。各事務局からディレクターや事務局長、会計担当などのメンバーが集いました。

前半では東京アートポイント計画ディレクター・森司の挨拶の後、東京アートポイント計画事業の実施方法である「共催事業」の基本を学びました。

「この2年はコロナ禍で非接触のイベントが続いていましたが、今年度は対面での事業も少しずつ増えていく状況になることを期待しています」とディレクターの森。続けて、「今年度は事業評価のプロセスをひらき、事務局との双方で評価していきます」と述べました。

評価軸はプロジェクトの「運営」と「企画」。この2つの視座は、アートプロジェクトを持続的に行っていくためにどちらも必要なものです。年度の初めに1年間の目標を立て、年度末に双方で評価を行います。

共催って?共催事業、基本の「き」

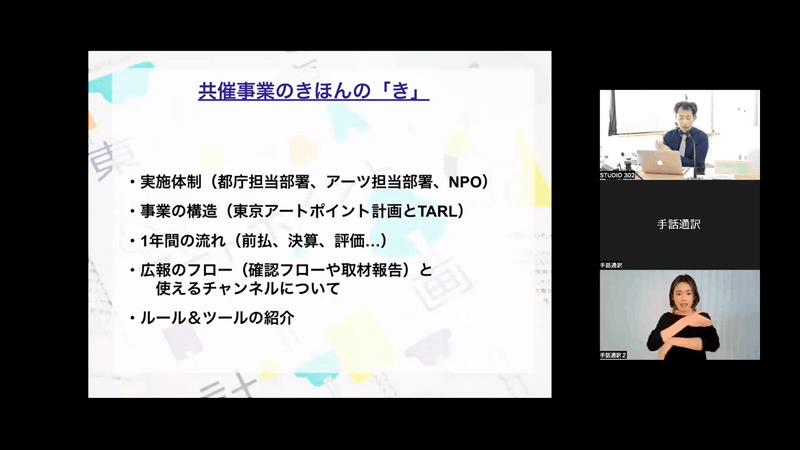

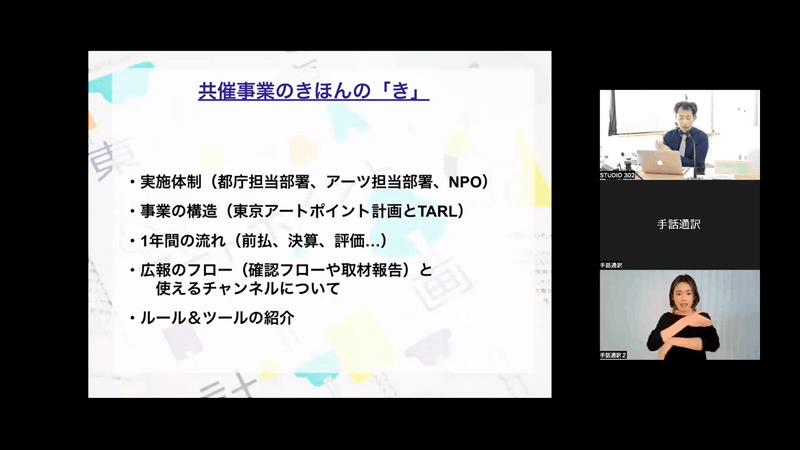

次に、プログラムオフィサーの大内伸輔より、東京アートポイント計画の「共催事業」とは何かについて、話しました。

アートプロジェクトの拠点づくりやコミュニティの育成を目指しスタートした東京アートポイント計画は、今年で14年目を迎えます。これまで通算で56の団体とプロジェクトを実施。「助成」ではなく、東京都とアーツカウンシル東京、そして各プロジェクトを運営する団体とがパートナーシップを組む「共催事業」で実施していることが特徴です。

共催事業である理由。それは単発のイベントではなく通年のアートプロジェクトの実施を通じて、共催団体が持続可能な活動を行う基盤整備をしていくことを目指しているからです。東京アートポイント計画で事務局を担う共催団体は、スタートしたばかりのNPO法人や一般社団法人が多いのですが、大内をはじめとするアーツカウンシル東京のプログラムオフィサーと一緒に、二人三脚でプロジェクトを進めていきます。これから1年間プロジェクトを運営するにあたり、大内から改めて、年間の計画や、広報のフロー、情報管理のルールなどについての説明がありました。

東京アートポイント計画は、社会に対して新たな価値観や創造的な活動を生み出すための拠点となる「アートポイント」をつくる事業です。東京都・アーツカウンシル東京・NPO*との共催で行っています。当たり前を問い直す、課題をみつける、異なる分野をつなぐ――そうしたアートの特性をいかし、個人が豊かに生きていくためのよりよい関係や仕組み、コミュニティづくりを目指しています。

東京アートポイント計画公式ウェブサイト

9つのプロジェクト始動!各プロジェクト、自己紹介

一度休憩を挟み、各プロジェクトの自己紹介へ。昨年から継続したプロジェクトのなかで、長いものは6年目。新たに加わったのは「めとてラボ」「KINOミーティング」「カロクリサイクル」です。それぞれのプロジェクト事務局から、簡単な自己紹介と、「最近はまっていること」を一人ずつ話していきました。

各団体の事務局のメンバーは、東京アートポイント計画のプロジェクトに関わる以外に、キュレーター、デザイナー、通訳者、ダンサー、文化施設スタッフから、バスの運転手や子育て中のお母さんまでさまざまな仕事やバックグラウンドを持ちます。「最近はまっていること」も千差万別。ベランダ菜園、空き家改修、語学、農業、パワーリフティング、自転車、山登り、社交ダンス、吹き矢、アニメ鑑賞など、今年も多様なメンバーが集まりました。

各プロジェクトの2022年度の企画を紹介します。

HAPPY TURN/神津島

昨年度からの継続事業、神津島村を中心に活動。島での拠点づくりやコミュニティを醸成してきたプロジェクト。今年は拠点「くると」をより開くことを目標に、親子や移住者を対象にしたアートプログラムを展開しています。

・詳細は公式ウェブサイトから

ファンタジア!ファンタジア! ―生き方がかたちになったまち―

昨年度からの継続事業、墨田区を中心に活動。アーティストや研究者と出会い、豊かに生きる想像力を学ぶプロジェクト。今年は福祉施設との協働や、地域アーカイブの活用、日常の当たり前を見直すワークショップなどを開催します。

・詳細は公式ウェブサイトから

Artist Collective Fuchu [ACF]

昨年度からの継続事業、府中市を中心に活動。年齢や職種が多様な人が交流しながら、誰もが表現できるまちをつくることを目指しています。今年度は拠点の開設と、企業との連携により廃棄素材の活用を試みるプロジェクトを昨年から継続して行います。

・詳細は公式ウェブサイトから

移動する中心|GAYA

昨年度からの継続事業、世田谷区を中心に活動。昭和のホームムービーを活用して、記録から現在を見つめ直すコミュニティアーカイブプロジェクト。今年は例年のワークショップに加え、外部団体と連携したプログラムを実施予定です。

・詳細は公式ウェブサイトから

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)

昨年度からの継続事業、国立市を中心に活動。多様な人々が交流するプラットフォーム形成から新たな文化や社会課題への視点をつくります。今年度はアーティストとともに行うプログラムや、市内の遊休施設を活用した、活動の拠点づくりを目指します。

・詳細は公式ウェブサイトから

多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting

昨年度からの継続事業、多摩地域を中心に活動。小学校や養護施設と協働しながら、多摩地域の地勢を参加者と探り、暮らしを見つめ直すプログラム。今年度は昨年に引き続き、小学校を拠点に教員や地域のネットワークの形成、多摩の地勢をとらえなおすワークショップなどを行います。

・詳細は公式ウェブサイトから

めとてラボ

今年度からの新規事業、都内各所で活動。異なる身体性、感覚、思考を持つ人と人、人と表現が出会う機会をつくるプロジェクト。拠点形成、実践者や専門家・事例等のリサーチをはじめ、チームづくりや事業成果を可視化するプラットフォームづくりを行います。

・詳細はアーツカウンシル東京ウェブサイトから

KINOミーティング

今年度からの新規事業、都内各所で活動。フィールドワークや映像制作を軸に、海外にルーツを持つ人たちの協働の場をつくるプロジェクト。活動を通し、参加者自身のルーツと、現在生活しているエリアやコミュニティとの関係性を探ります。

・詳細はアーツカウンシル東京ウェブサイトから

カロクリサイクル

今年度からの新規事業、江東区などで活動。これまで東北を中心に被災の経験を記録してきた一般社団法人NOOKが事務局となり、災禍に関わる対話のプラットフォームづくりを目指します。

・詳細は公式ウェブサイトから

――――――

各プロジェクトについて、詳しくは東京アートポイント計画公式noteもご覧ください。

―――――

こうして自己紹介が終了。次回、6月には、「広報」をテーマに開催します。

アーツカウンシル東京の主催で設定したジムジム会は全5回の予定ですが、例年、事務局側が自主的に集まるオフ会のような集まり「ゆるジムジム」なども実施されています。別の地域で活動する団体とも横のつながりが生まれ、それぞれの活動や悩みを共有できる場が、ジムジム会の大きなメリットでもあるのです。

運営裏話〜初めて手話通訳を導入〜

最後に運営側の裏話として、手話通訳についても触れたいと思います。今年度加わった「めとてラボ」にはろう者のメンバーもいるため、今回のジムジム会から手話通訳を導入。ジムジム会では初の取り組みとなりました。

これまでにもジムジム会の情報保障としては、UDトーク(自動文字起こしのサービス)を試したことがあり、今回も導入しましたが、オンラインでの手話通訳は初体験。事前のリハーサルでは「画面共有やスピーカービューだと手話通訳が見えなくなる」という課題を確認し、手話通訳者を「スポットライト表示」で画面に常に表示させたり、通訳の交代は画面のオンオフで行ったりと、細かな調整を行い、本番はスムーズに進行できました。

・参考記事「Zoom ✕ UDトークで、リアルタイム字幕を表示するには? 実験してみました」

参加した団体からは「手話の方と一緒にZoomミーティングをしたのは初めてで、とても新鮮でした。自分の話していることが手話になっていることを考えると、自分の話す速度や言葉づかいを意識する瞬間がありました」という感想も。

手話通訳が入ることで、自然と話すスピードや伝わる言葉を意識するようになったようです。各団体にとって、アクセシビリティへの意識やスキル向上のOJTになる可能性も見えた会でした。

(執筆:佐藤恵美)