共通: 年度: 2024

筒|tsu-tsu

平山匠

髙橋義明

コウシンキョク-交新局|Artpoint Radio 東京を歩く #6

「Artpoint Radio 東京を歩く」では、都内にあるさまざまな拠点を訪ね、その運営にかかわっている方にインタビューを行い、その様子をラジオとレポート記事の2つの形式でお届けします。

拠点によって、その業態や運営の手法、目指す風景はさまざま。そうした数多くのまちなかにある風景には、運営者たちの社会への眼差しが映し出されているのではないでしょうか。

本シリーズでは、拠点の運営にかかわるひとびとの言葉から、東京の現在の姿をともに考えていきます。

――

第6回は品川区にある「コウシンキョク-交新局」を訪ねました。JR西大井駅から徒歩10分、東京駅からも新宿駅からも電車に乗って15分ほどで到着する、アクセスのいいエリアです。駅前は開発が進んでいる一方、高架下をくぐり路地に入ると昔ながらの商店や民家、公園が点在しています。

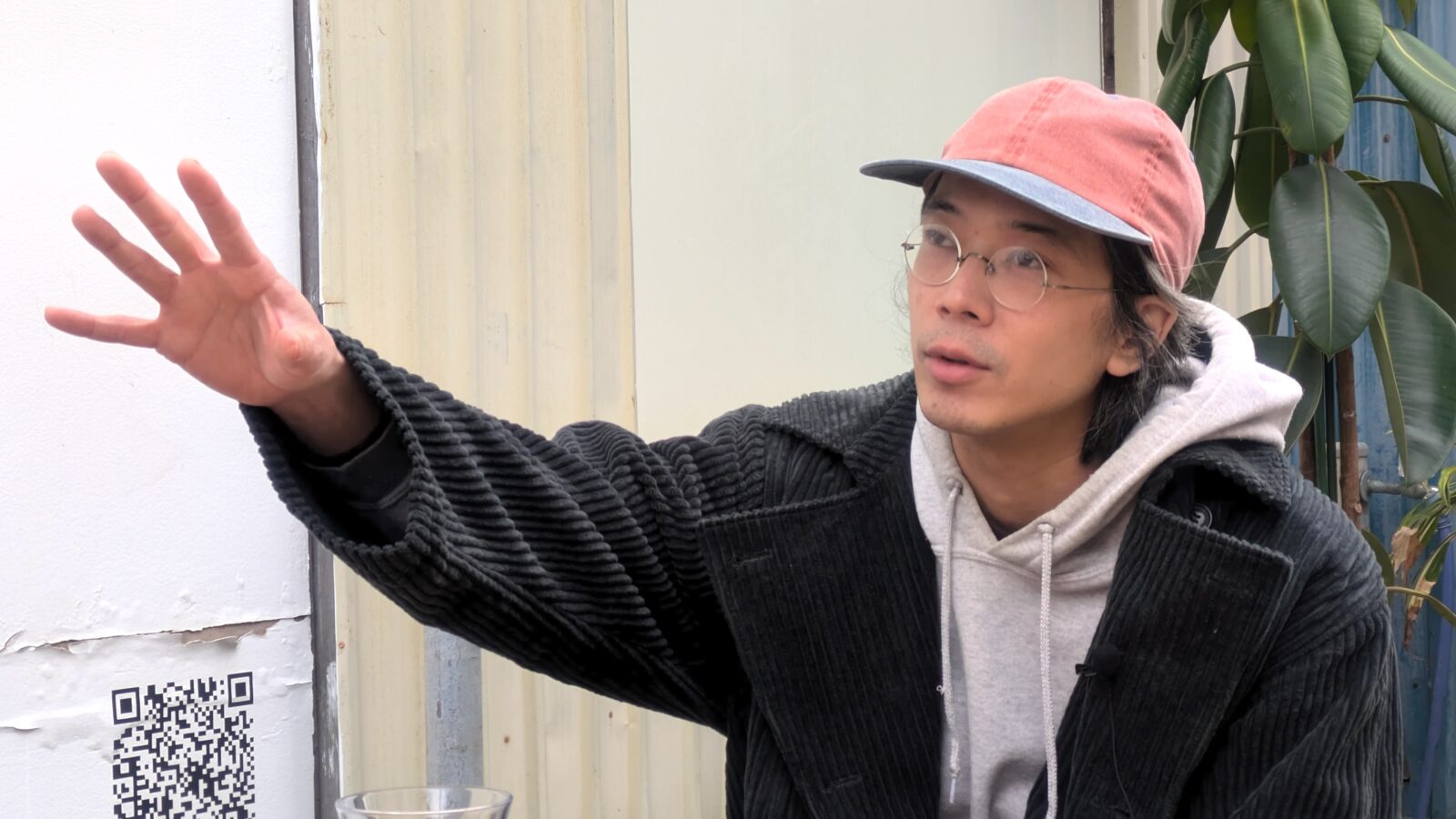

今回は彫刻家でもあり、コウシンキョク-交新局(以下:コウシンキョク)の局長でもある平山匠(ひらやま たくみ)さんにお話を伺いました。コウシンキョクは、平山さん自身がアトリエとして活用しているほか、展示をしたり、粘土で誰でも何をつくってもいいという「トウゲイ・コウシン・基地」を定期的に開催したりしているそうです。平山さんの制作への姿勢のお話から、「トウゲイ・コウシン・基地」に至ったいきさつ、そこで繰り広げられている光景についてお聞きしました。

「コウシンキョク-交新局」について

――扉を開ければ目の前の道路にすぐ出られる、しかも間口が広く、入りやすい。誰にとっても使いやすいような雰囲気がありますね。

平山:1年以上物件探しをしていて、やっと見つけたのがこの物件だったんです。家から近いし家賃も一人でギリギリ払える。しかも1階で間口が広い。大きい作品をつくると、車を横に停めて搬入出をする必要があったので、ここがベストだと思って、即決でしたね。

――この場所はいつごろからオープンしているのですか?

平山:コウシンキョクとして正式にオープンしたのは2021年の8月ですが、その前からこの場所はアトリエとして借りていました。大学院の卒業制作をしなきゃいけない時期が、ちょうどコロナ禍だったんですが、大学の設備を使うことに制限がかかっていたんです。僕はそのとき、友達と3人で別にアトリエを借りていたんですが、距離の問題とか、いろいろあって、一人のアトリエが 欲しいと思ったのが、場所をもつきっかけでしたね。

――はじめは自分のアトリエとして借りていたんですね。エリア的にはこの辺りがいいと決めていたんですか?

平山:そうですね、曳舟・押上エリアか、このあたりで考えていました。 もともとこのあたりは地元なんです。便利だし、アートスペースがあまりないので、 それが逆にいいなと思って。周りにアートスペースがいっぱいあるところって、何か暗黙のルールだったり、そういう雰囲気がなんとなくある気がしたので、そうではない何もないところでスタートするのが面白いなと思ってここに決めました。

――何もないところがよかった、という着眼点はおもしろいですね。さらにここではアトリエのほかに、展示や陶芸教室のようなことをされていると伺っています。アトリエとして借りた当初から、まちにひらく想定をしていたのですか?

平山:とにかくつくる場所にしたかったのと、あとは展示やトークイベントとか、バーイベントのようなみんなで集まって飲む、みたいな使い方ができればいいなと思っていました。でも、まさか陶芸教室をひらくとは思っていませんでしたね(笑)

――展示は自分の作品の発表だけではなく、いろんな作家を呼んで展示をしているのでしょうか?

平山:そうですね。自分がいいなと思っている作家をピックアップして、どういう内容にするのかを一緒に考えながら展示をつくりたいと当初から思っていました。それに、使いたい人がいれば、レンタルスペース的な感じでもいいかなとも。そこは柔軟にできればいいなと考えていましたね。

――アートスペースの分類でいうとオルタナティブスペースとか、アーティストランスペースみたいな言い方もあると思うんですが、しっくりくる言い方はありますか?

平山:どちらでもしっくりきてますね。 作家としての僕が運営している場所だし、これといってやっていることが決まっているわけでもないので、どちらも事実だと思います。だけど、もし呼び方を決めてほしいと言われると、公民館かな。 誰が来てもいい場所でありたいというか。

――誰が来てもいい場所、いいですね。 そこから陶芸の教室に至った経緯を詳しく聞いてもいいでしょうか?

平山:陶芸教室的なことをやりはじめて1年半くらいが経ちました。はじめたころは、ちょうど自分の展示のための制作をしていた時期だったんですが、1人で作品をつくるのに飽きてきてもいたんです。もともと、ここは自分の作品制作のための窯があるし、それならほかにも粘土を触りたい人いないかな、ものをつくっているときに、話し相手がいたら面白いかなぐらいの感覚で、SNSで「自分のアトリエに窯があって、焼けるんですけど、一緒に粘土で何かつくりたい人いませんか」って投稿してみたんです。そしたら40人くらいから連絡が来たんですよ(笑)

平山:これは需要があると確信して、それからいまの活動をはじめました。きちんとした陶芸教室っていうと器をつくらないといけなかったり、敷居というか、ルールみたいなものがあるじゃないですか。それは好きじゃないけど、陶芸はやってみたいっていう人が多かったんじゃないかなと思います。

――「陶芸教室的なこと」と仰っていましたが、ワークショップやイベントでもなく、陶芸教室とも言い切らない、ということでしょうか?

平山:この活動は「トウゲイ・コウシン・基地」という名前にしています。陶芸的なことをやりながらみんなで時間を共有しよう、みたいな感じですね。教室っていうと、先生と生徒みたいな関係が生まれるじゃないですか。それってある種、上下関係とか、教える側と教えられる側っていう、固定的な立場が生まれる気がしていて、それが嫌で。だからもっとフラットに、メンバーと僕がいるみたいな、そんな感じにしています。

――なるほど。フラットな関係を意識しつつ、誰でも何でもつくっていい空間を大切にされているんですね。名付けでいうと、「コウシンキョク-交新局」はカタカナと漢字の併記になっていますよね。この名前の由来を教えてください。

平山:そもそも自分の作品のテーマにも繋がっている話なんですよね。僕の兄は障害を持っていて絵描きなんですけど、僕は兄と粘土で遊んだっていうところが美術をはじめたスタート地点になっています。おそらく、その時間じゃないとできなかったコミュニケーションがあったと感じていて。その経験をもとに、4年前に兄と一緒に、《モンスター大戦記ハカイオウ》という作品をつくりました。それは僕と兄が昔のような関係性に立ち返って、一緒にコミュニケーションをとりながら、兄の絵を僕が立体化するっていう作品です。その制作の中で、理解を求める対象は、兄だけじゃないなと思ったんです。

平山:そもそも障害という概念自体がすごく抽象的だし、障害のあるなしに関係なく、人を理解することってそもそもなんだろうって思って。それをテーマにいろんなチームや形式で作品をつくってきています。そして、そのひとつとして場所をもとうと思いました。その場所にいろんなステータスの人たちが流動的に入ってきて、お互いにコミュニケーションをとって、また新しい人が入ってきて……それを繰り返すみたいな、そういう場所があったらいいなと思ったんです。新しいものを供給する「郵便局」のようなサイズの場所っていうことで「コウシンキョク–交新局」という名前にしました。コウシンって意味も、アップデート(更新)だったりとか、マーチ(行進)だったりとか、何かと交信するとか、いろんな意味があるのがいいなと思っています。

――平山さんは、この場所以外ではどんな活動をされているんですか?

平山:作品制作のほかに、トークイベントに呼んでいただいたり、あとは定期的にアートセラピーの仕事もしていますね。足立病院という、戦後からデイケアという通院型のアートセラピーを続けている病院があって。そこで何十年もアートセラピーを担当されていた先生が退任されるということで、僕に白羽の矢が立ったみたいです。基本的に通院している方々が来るんですけど、何かを教えるとかじゃなくて、そこに来てある種の社会参加として、話をすることだとか、自分を開示することとか、そういうことがメインになっています。なので、何かを完成させるというよりは、その場の時間を共有することが第一の目標で。圧迫するようなアプローチはせずに、コミュニケーションをとることを意識していますね。

ずっと美大にいると、やっぱり美大の中の価値感とか、そういう基準でいろいろ考えてしまうことが多いんですけど、病院で仕事をしていると、病院の中で初めて絵を描いたという人とか、絵に興味があったけど小学校ぶりに描きはじめたみたいな人がいたりして。そんな人たちと一緒につくる状況、美術のあり方がすごく面白いですね。アートってどういうことなのか、何かをつくるってことってどういう行為なのかっていうことを、いろんな角度で考えられる仕事です。

平山さんについて

――もともと陶芸のような手法を使って作品制作を続けていたということですよね。

平山:もともと幼少期から、粘土で何かをつくるのが好きだったんです。それで高校生になって、進路をどうするのかを決めるときに、もうこれしかないんじゃないかって気持ちで、粘土で何かをつくれる学科を探しました。陶芸科も考えたんですが、陶芸科だと器をつくったりとか、緻密な作業をやらないといけないけれど、別に器がつくりたいわけでもないしなあと。そういう理由で東京造形大学の彫刻専攻に進みましたね。

――個人の肩書きとしては彫刻家ということでしょうか?

平山 :彫刻家とは言っているんですけど、でもなんだか最近わからなくなってきました。彫刻っていうと、削ったりするイメージがあるじゃないですか。でも僕は削ってないしな、と思って。彫刻家ですと話すと、「木とか、石ですか?」と聞かれて、「いや、粘土です」って答えることが多いんですよ。だったらもう、肩書きをアーティストとか粘土彫刻家とか、彫塑家とか、そういう感じに変えようかなって。ちょうど3日前くらいにそれを考えていましたね。

――粘土という素材にこだわりがあるんですね。

平山:そうですね。もう粘土でいこうって決めて、ここ5年ぐらいはやっています。自分の手を使って何かのかたちになれる。寄り添えるというか、そういうメディアだなと思っているので。

ただ、粘土の使い方は少しずつ変わってきました。いままでは粘土を焼いたり、石粉粘土を使って塗装をしたりしていたんですが、最近発表した《ハニラ》という作品では粘土を焼かずに生のまま使ってみたり、だんだん粘土側に視点が寄ってきたというか。これまでは粘土をツールとして捉えていたんだけど、ツールとして使われていた粘土はどういう気持ちなんだっていう視点になってきました。粘土サイドに自分が入ってきちゃったっていうか、僕から寄り添いはじめちゃって。《ハニラ》は 東京駅のそばにある「BUG」というスペースで展示させていただいたんですけど、そのときは、粘土が乾いて作品が崩れないように 、日々水をかけ続けるっていうパフォーマンスをして。《ハニラ》で使った粘土は再び倉庫に持ち帰っていて、今後はその粘土を使ってまた作品をつくるというプロジェクトにしようと思っています。

――平山さん自身、この場所をひらいて自分自身が変化したと思うことはありますか?

平山:この場所を運営して維持させるためには、お金がないとやっぱり難しいじゃないですか。 だからここを維持させるためにはどうすればいいのかっていう、すごく現実的なところで苦戦しています。そういう点で考えると、いろいろ変わったのかもしれません。月々いくら払わないといけない……と考えると、バイトだけじゃ無理だなとか、作品収入があったとしても……みたいにいろいろ考えることがあります。でも、もう無理かもしれないって思ったときに、タイミング良くお金が入ることがあったり、本当に水切りみたいな状態で続いている感覚もありますね。それでも、最初は助成金の申請もできなかったけど、いまでは申請するようになったし、どうすれば続けられるのかを意識して考えていますね。

「コウシンキョク-交新局」で見えるもの

――お話を聞いていると、この場所の柔軟さと、粘土というメディアの柔軟さが近いように感じました。平山さんにとってこの場所は作品なのでしょうか?

平山:作品なんじゃないですかね、ある意味。自分にとってもすごく実験の場でもあるので。

――アトリエとして使いつつも、コウシンを続ける場でもあると。

平山:そうです。誰かがやってきて、僕と交流して、来た人同士も交流して、新しいものを自分のなかに取り込んで、アップデートして、また歩んでいくみたいな、そういう感じですね。その場所に自分がポンって居たらおもしろいな、みたいな。

アトリエを持った当時、コレクティブっていう概念もすごく流行っていて、それこそシェアアトリエとか何人かで場所を運営している友達が多かったんですけど、うまくいってないところも多くて。何人かで運営しようとすると、どこかにピラミッドの上下構造ができてしまうというか、リーダーがいてそれをサポートする人っていう関係によって、搾取構造が成立しちゃうんじゃないかって、客観的に見ていて思ったんです。僕もシェアアトリエをやっていたから、その実感がありましたし、それは健康的じゃないなと思っていました。どうすれば健康的な状態で場所を続けられるのかと考えたときに、人は流動的に変わり続けた方がいいんじゃないかって思ったんです。

来る者拒まず去る者追わずみたいな状態が、水みたいだし、雲みたいでいいなって。それが自然なことだし健康的なことだなって思いました。スタジオとしての利用だけでこの場所を借りるのも勿体ないし、僕がある程度まで場を用意しておいて、あとは来た人や成り行きに任せる、そういう場所があったらおもしろいというスタンスで運営しています。

――そういう意味では、当初想定していなかった「トウゲイ・コウシン・基地」が行われていることも、まさにコウシンが起こった結果ですね。「トウゲイ・コウシン・基地」ではどのようなものがつくられているんですか?

平山:いまは粘土1キロ1000円で渡していて、ただ触るだけの人もいれば、一生懸命にすぐつくる人もいますね。 あとは展示に備えて陶芸の作品をつくりたいっていう作家さんも多いです。僕は来た人に粘土を渡して、後はわからないことがあったら声をかけてください、くらいの居方でいます。 こういうのがつくりたいんだけどつくり方がわからないっていう場合は、僕がサポートしたりとか、それくらいの感じです。

平山:つくっているものは、本当にそれぞれです。アザラシをつくっているイラストレーターの方がいたり、ピアスをつくっている方がいたり。あとは、背中をつくっている方もいます。たまたま満員電車の中で背中合わせになったスペイン人と思われる男性の背中が、すごくいい背中だったらしくて、そういうものに影響を受けてつくっている人もいますね。

――交流が目的ではなくて、あくまで粘土を通して向き合っている状況が、むしろ居心地がいいのかなと思いました。

平山:そう、交流するっていうのを前提にしていなくて、粘土で何かをつくるということをメインにしているんです。その状態での交流って何かリラックスできるんですよね。話をすることをメインにすると、話をしなきゃって注力しちゃうから、逆に話せなかったりもするんですけど、別の目的があった方がみんな話せることが多くて。そんな感じでゆるゆると恋愛相談とか、老後の話とか、どうしようかなとか、いろんな話をしています。

いざはじめてみたら、たくさんの人が来るようになりましたね。一度来た人がまた別の人を呼んでっていうふうに、どんどん人が増えていきました。たまたまここに集まった別の界隈の人同士が、友達になったりすることも。みんなが粘土を触りながら交信、交流しているのを、僕はこの席でただ座って見ているみたいな、いまはそういう状況です。

――そういうコウシンの風景は、「トウゲイ・コウシン・基地」をはじめる前からあったのでしょうか?

平山:展示のときには、僕の知り合いと、展示している人の知り合いが来て、ここで交流したり、飲み会をひらいたら来た人同士が繋がったりという形式はありましたね。でもいまのペースほど、サイクルが早いわけじゃなかったです。なので、最近はよりコウシンの機会が増えて、僕の目指していた光景により近い状態になってきたな、と思います。

――なるほど。もともと地元が近いということでしたが、地域の方々とのかかわりも増えてきているのでしょうか?

平山:ここではじめて展示をしたときに来てくれたこどもがいて、それを機にその少年とお母さんと交流が進んで、いまその子は中学生になりましたね。もう4年くらいの付き合いで、いまだに学校帰りとか、ここの扉をガラガラって開けて、「こんにちは~」って入ってきて5分くらい喋って帰るみたいな感じです。あと犬を散歩している元バンドマンの方とか、お祭り好きのおじいちゃんとか、カードゲーム好きのお兄さんとか、地元のレギュラーメンバーがいますね。

飲食店と比べると、どうしてもここはなんかよくわかんない場所だなと見られることが多いし、そんなに親しみがある業態ではないと思います。だけど時間とともに、話す人は少しずつ増えていっていますね。

――いいですね。ここに来る地域の人と、アーティストの割合やバランスなど意識していることはありますか?

平山 : 美術の業界ってとにかく狭いし、 あまりひらかれてないじゃないですか。だから、普段はお互いに話す機会がそんなにないと思うんですよ。人生の経験の中で美術を経由してこなかった地元の人も多いので、そういう人と、ここに来る作家の人が交流する場にもなっているのはすごく面白いなと思っています。そういう点では、この場所の意味をすごく意識しながらやれているのかなと思います。 公民館じゃないけど、誰が行ってもいいような場、それは本当に意識してやっていますね。敷居みたいなものがすごく強くある業界だからこそ、そうじゃない、 ある種のセーフティゾーンのような場所でありたいなと思っています。

「コウシンキョク-交新局」の今後

――あらためて、道路と地続きで、間口が広い建物を選んだことが重要なんだと思いました。

平山:オルタナティブスペースって、なかなかアクセスしづらい場所も多い気がしていて。自分が場所をやるのであれば絶対にそうはしたくなかったんです。1階にあって、誰でもふらっと入れるかどうかで、場の雰囲気がすごく変わってくるので。そうして地元の人とここに来ている人が交流する場になるのはすごく楽しいですね。

実はいま、透明な入口の扉をつくっていて、外から内側が全部見えるようにしようと準備しています。あとは、いまはひとまず看板を仮設しているんですけど、明かりの灯る看板をつくろうとしていて。より入りやすくするための工夫を増やしたいなと思っています。

――たくさん人が来て交流して、みんな帰った後に一人になるときには寂しさを感じないですか?

平山:最近は、みんなが来たときに自分の力を供給しすぎていて。毎回違うメンバーがバーッと来て、時間を共有して帰って……というのを繰り返しているので、むしろ一人でいる時間が貴重になってきていますね。 だから夜の一人の時間もめっちゃ楽しいです(笑)

――自分の中でもいいバランスを保とうとしているのですね。さまざまに活動が広がってきた中で、この場所の今後の展望があれば教えてください。

平山:現状維持ですね。現状維持ができるのって逆にすごいから、それができれば何でもできるんじゃないかなと。あとは、ちょっと手狭だなと思うときがあるので、もっと広い場所があると良いなと思っています。

――この場所一本で生計を立てる想定はあるのでしょうか。

平山:あまりないですね。やっぱり一人でやっているので、どうしても限界がありますし。一方で、最近はここをひらいていると、自分の感覚や考え方を他者と共有する時間も長くなってきて、そうすると、この人と自分はとても目線が近いな、と思える人も出てくるわけですよ。そのときに、この人とだったら一緒に場所をやってもいいのかな、みたいな気にもなってきていて。もしかしたら今後、この場所を何人かでやる形式に変化していく可能性はあるかもしれません。

――なるほど。運営体制にも更新の可能性があるということですね。お話を聞いていて、地域の人や陶芸をしに来る人を、一歩引いて平山さん自身が楽しく見ていることが印象的でした。いい意味で、起きていることをおもしろがる領域が広いというか。

平山:兄と一緒に作品をつくったときに、これは僕だけではこんな考え方にはならないな、という気づきがあったんです。僕の作品でもあるんですけど、作品のなかに兄の絵があって。兄のことをより理解する行為を進めていく中で、その人が考えていることのおもしろさと対峙することになるんですよね。そのときに。自分自身にとっても物事を解釈する量が増えていくような感覚があって。

平山:そのおもしろさが自分の制作にも生きていくから、いろんな形式をつかって「他者のおもしろさ」と対峙することを続けているんだろうなって思っています。たとえば昨年の2月もオーストラリアのアーティストがここで滞在制作をして、二人で展示をしたんですけど、そのアーティストも自分にないものを持っていたり、あるいは共通点をすごく見つけられたりするんです。人と何かをやる、ただ一緒に時間を共有するだけじゃなくて、創作を介して共有することによって見えてくる景色が変化していくのが、すごく面白いんです。その量が増えていけば増えていくほど、自分がおもしろいって思えるポイントの手札が増えていくわけですよ。

――おもしろがる手札が増えていく感じは、平山さん自身が相手のことを容易にカテゴライズしないように見ている感じと通じているようにも感じます。

平山:その人のステータスの見え方、たとえば年齢とか性別とか国籍とか、特性とか、一人ひとりの持っているステータスがやっぱりより見えやすく、増えていきますよね。そうするとコミュニケーションの仕方もどんどん変わってくる。この人にはこういうコミュニケーションの仕方がいいんじゃないかっていう、選ぶ言葉とか、交わすコミュニケーションの量とか。

――いろんなものが見えるようになるという意味では、ここで起きていることや、他者の身体を通じて、平山さん自身のものづくりへの視点にも影響があるのですね。

平山:そうですね。スペイン人の背中の温もりや筋肉質なのがすごい良かったっていう話も、それを作品化する視点があるのって面白いなとか、この人はこんなこと考えて、こういうものをつくっているんだっていうスタートを見ているわけじゃないですか。展示と違って、相談も含めていろんな話をしながらつくっていくことは、一人で作品をつくって発表する、発表されたものをただ見るということとはまた違う体験なので、あらためて何かをつくるということを考え直す場になっているんです。

――

インタビューをしている途中、話題にあがっていた常連の中学生がやってきました。ガラガラと扉を開け、何の戸惑いもなく部屋に入り、授業でつくったという木箱を手に平山さんと話しはじめました。すごい綺麗に釘打ったね、ここだけ寄木にしたんだ、と会話を5分ほど重ねて、じゃあ、と言って帰っていきました。思いがけず居合わせた、自然なコウシンの風景。わたしたちを含めて、ここに訪れる人々やコウシンキョクにとって、なんらかのコウシンがいまも続いているのかもしれません。

――

コウシンキョク-交新局

住所:東京都品川区二葉4丁目11−13 サンハイツ大竹102

アクセス:都営浅草線中延駅から徒歩8分、JR横須賀・総武快速線・湘南新宿ライン・埼京線西大井駅から徒歩10分

公式ウェブサイト:http://takumi-hirayama.site/space.html

話し手:平山匠

聞き手:櫻井駿介、小山冴子、屋宜初音

執筆:屋宜初音

編集:櫻井駿介、小山冴子

東葛西1-11-6 A倉庫|Artpoint Radio 東京を歩く #5

「Artpoint Radio 東京を歩く」では、都内にあるさまざまな拠点を尋ねてその運営にかかわっている方にインタビューを行い、その様子をラジオとレポート記事の2つの形式でお届けします。

拠点によって、その業態や運営の手法、目指す風景はさまざま。そうした数多くのまちなかにある風景には、運営者たちの社会への眼差しが映し出されているのではないでしょうか。

本シリーズでは、拠点の運営にかかわるひとびとの言葉から、東京の現在の姿をともに考えていきます。

――

第5回は江戸川区東葛西にある「東葛西1-11-6 A倉庫」を訪れました。東京メトロ葛西駅から徒歩15分程、環状七号線には多くの輸送トラックが走り、住宅街には小さな町工場や工場跡地なども残るエリアです。少し路地に入った拠点の近くには、小川が流れ、焼き芋屋さんの軽トラックや、帰宅途中のこどもたちがおしゃべりをしながら行き交う風景が広がっていました。

東葛西1-11-6 A倉庫(以下:A倉庫)は、元床柱工場をリノベーションしたスペースで、アトリエ兼展示スペースとして利用されています。いまは、運営メンバーが平日を中心にスタジオとして利用しながら、週末を中心にさまざまな企画展示やイベントを開催しています。

今回お話を伺ったのは運営メンバーの髙橋義明(たかはし よしあき)さんです。もともと建築を学んでいた髙橋さんは、内装や展示設営のお仕事をする傍ら、A倉庫を運営しています。「東葛西1-11-6 A倉庫」という名前に込めた思いから、展示へのこだわり、また髙橋さんご自身の経験についてお聞きしました。

A倉庫について

――この拠点の名前は「東葛西1-11-6 A倉庫」が正式名称ですよね。これは住所ということですか?

髙橋:そうです。この名前になったのは2年前からで、それより前は「EFAG」(East Factory Art Galleryの略称)という名前で2016年からやっていました。でもやっぱり、常々ギャラリーという名前に違和感も持っていて、それで2年前にリニューアルオープンしようというときに、拠点の名前も住所をそのまま「東葛西1-11-6 A倉庫」に変えたんです。たとえば拠点の屋号を掲げると、屋根の下で何かが行われている感じがあるんですけど、住所そのままの名前って、地面の上でその都度何かが立ち上がっている感覚があるというか。ここを、そういった場所にしていきたいなって思って名前を変えることにしました。

――この地域を選んだ理由はあったのですか?

髙橋:EFAGをオープンした当時は、東京の東側にはアートの拠点って少なかったんです。アトリエを探していたのがはじまりなんですが、そのときは西側の物件も考えていました。西側にはアートのコミュニティができあがっている感じもしていたので。でも僕がもともと建築の出身だったということもあって、絵画とか彫刻とかと、僕らのインスタレーションは混ざり合えないのではないかって勝手に感じてしまっていたんです。それで独自の文脈をつくらないといけないという思いもあって、東京の東側でやろうと決めました。でもやっぱり、この物件を見つけたことが本当に大きいですね。

――なるほど。この物件が見つかったことが決め手になったんですね。髙橋さんが一人でこの場所を運営しているのでしょうか?

髙橋:いまは僕と安達淳(あだち あつし)くんの二人がメインで動いています。二人とも武蔵野美術大学の建築学科出身で、当時から一緒にいたんです。大学院を出るタイミングで、僕も安達くんもアトリエがなくなってしまうので、物件を探しはじめました。しかも、そこそこ天井高があるところじゃないと、僕らの作品はつくれないというのもあって。そのときに、ここを見つけて、これだけ広かったら作品を展示できるスペースもつくれるねと話をして、入口側に白壁の空間をつくることにしました。もともとの入口は6枚組の木の扉で渋くて好きだったのですが、残せる状態じゃなかったので、大工の友達に教わりながら現在のかたちに落ち着きました。

――そうなんですね。A倉庫のインスタグラムを見ていると、倉庫の名残のある空間に作品が飾られている風景が印象的でした。さらに、そうした展覧会の告知のなかに、展示作家さんのアトリエの写真が並んでいるのもおもしろいですよね。

髙橋:ありがとうございます。アトリエの写真は、個人的な興味関心もあるのですが、純粋に僕がアーティストであるかどうかに関わらず友達の家に行くことが大好きだっていうところからはじまっていますね。もしアーティストさんが嫌じゃなければ、みんなにも共有できるといいなと思って。それで試しにお願いしてみたら、OKしてくれる方が思いのほか多くて。

話を聞くと、意外と展示の依頼を受けるときにアトリエまで訪問される方は少ないらしいんです。アーティストさんにとっても、アトリエに興味を持ってくれるのは嬉しいことなんだということに気が付きました。個人的には、アトリエはプライベートな部分でもあるから、見せたくない人もたくさんいるだろうと思っていたんですけど、OKしてくれる方が結構多いので嬉しいですね。

――アトリエの写真があると、展覧会が楽しみにもなりますね。

髙橋:そうなんです。展示がはじまる前にアップできる写真ってやはり少ないので、そう言った面でもアトリエの写真とか、アーティストの過去作が見られるといいなって思いますね。実際に、投稿への反応もとてもいいんです。

――展覧会だけでなく、アートブックフェアも開催されていますよね。それはA倉庫の企画として実施しているものですか。

髙橋:はい、そうです。でも本当の発起人は写真家の濱田晋(はまだ しん)くんとアーティストの光岡幸一(みつおか こういち)くんです。かれらが、この場所は広いしアートブックフェアをやってみたらいいじゃんって言ってくれて。それをほかのアーティストにも話してみたら、いろんな人が出展するよと手を挙げてくれたこともあり、やってみることになったんです。コロナ禍が落ち着いてきた時期でもあったので、「みんなコロナ禍の間にも、こんなにつくってたんだ」という感動も大きくて、すごくエネルギーをもらえる企画になりました。

もともとの空間を活かして

――A倉庫の空間は、壁を白くしたホワイトキューブのような部屋もあれば、もともとの倉庫の壁や柱、屋根を活かした部分もあったりと、手を入れているところとそうでない場所が混じっていますよね。

髙橋:そうですね、徐々に変わってきているという感じです。展示してくださった方にフィードバックをもらうなかで設えを変える場合もあります。たとえばA倉庫の看板も、屋外に明かりが欲しいという意見をもらったこともあり、照明としても機能する看板をつくったんですよ。あるいは、白壁が少ないという意見をもらったら、キッチン部分の壁を白壁にしたり。

――室内に入ると天井にはクレーンが残っていたり、倉庫の頃の空間と、展示のための白い空間がせめぎ合っていて、独特な緊張感を感じます。この場所を運営しはじめた当初から、こういう設えにしようという意図があったのでしょうか?

髙橋:僕と安達くんはサイトスペシフィックな作品をつくっていたので、白壁で展示をした経験がなかったんです。だから白壁に対するこだわりもなくて。建築を学んできたという背景もあるからか、木材の壁がむき出しで残っている感じとか、つくりかけの感じもすごく好きなんですよね。それに、もともと入って右手の入口側のスペース以外は展示スペースにする想定じゃなかったことも大きいと思います。奥側は当初アトリエとして使っていたから、わざわざ白壁にしなくていいよねと思っていたんです。でも、段々と展示スペースが広くなってきて、いまでは白い空間と木の空間が混ざり合った雰囲気になりました。

――いわゆる展示空間とはまったく違う、おもしろい空間になっていますよね。この設えのなかで展示することについて、作家さんからはどんな反応がありますか。

髙橋:作家さんはワクワクするって言ってくださいますね。この空間を使いながら、緊張感を持って取り組んでいるからこそ、本当にすごくいい展示が続いているんです。そうして、いい展示が続けば、それがいい意味でプレッシャーになって次の展示に影響するのかなとも思いますし、僕ら自身にもプレッシャーになりますよね。

ただ、個人的にはやっぱり、おもしろいことをしなきゃとか奇をてらおうというよりは、作家さんがやりたいって言ったことを実現してあげたい、という気持ちが強いです。だから作家さんが試したいことは、本当に全部試してみるようにしています。

――一緒につくりながら、作家さんの姿勢を大切にされているんですね。お客さんからの反応も、変化してきた部分はありましたか?

髙橋:たくさんありますね。リニューアルする前は、毎度お馴染みのメンバーが集う場所って感じで、それはそれで楽しく有意義な時間でもあったのですが、活動が広がっていかない感じもあったんです。でも最近は展示ごとに来る人も変わって、それはアーティストさんの力でもあるんですけど、いろんな人に知ってもらえて、リピートしてくれる人も増えてきました。こんな遠いところまで何度も来てもらえて、すごくありがたいです。

いい展示をつくるために

――A倉庫はどのように資金的に運営を維持しているのでしょうか?

髙橋:僕も安達くんも、この場所以外にそれぞれ仕事をしていて、その収入でここの家賃を払うことができているので、この場所だけで収益化を目指さなくても維持できるんですよね。作家さんからお金は取らない、と決めているわけではないんですけど、いまはケースバイケースというか、その都度話し合うようにしています。

やっぱり作家さんにとっても、展示をするための材料費はかかるし、人によって価値観もまちまちなので、僕らがサポートで入らせてもらう割合も変わっていきます。作家自身で什器をつくれるなら僕がつくる必要はないし、つくれない人なら一緒に話し合いながらつくる。展示によって輸送代やDM製作費などの支出も異なってくるし、基本的にはアーティストさんが黒字にならない場合は、お金は大丈夫ですと伝えています。もちろん、最初にパーセンテージを決めた方がやりやすいっていう方もいらっしゃって、そういう場合はしっかり数字をベースに決めることもあるし、本当にまちまちですね。そうはいっても、多くのアーティストさんが謝礼費として売り上げをプールしてくれてますし、アーティスト自らA倉庫の運営を気にしてくれて物販を強化してくれたり、本当に頭が上がらない状態で、僕たちもそういった力添えがあるからこそ楽しく続けてこれているんだと思います。

――展示する人にあわせて対応しているんですね。展覧会が定期的に続いていますが、その企画はどのように進めていますか?

髙橋:それはリニューアルしてから顕著に変わった部分なんです。いまは、僕たちから声をかけて展示をお願いすることが多いです。それまでは僕たちの友達が中心となって展示をしていました。当時は、いろんな展覧会を見に行って、この人すごいなって思うこともあったんですけど、こういうのが僕も若かったというのでしょうか、ライバルだと勝手に思う部分が生まれて交流を避ける時期もあったんです。でもリニューアルを経て、自分自身のスタンスを考え直して、建築をベースに活動しようと思ってからは、素直に作家さんに対して作品のことを好きですって伝えられるようになりましたね。

――グループ展も多く開催していますが、それはA倉庫から数名の作家に声掛けして企画をしているのですか?

髙橋:A倉庫として二人ないしグループ展を企画したりすることは稀で、基本的にはアーティスト主導で企画していただくことが多いですね。アーティストさんに、一緒に展示したい人はいますかと聞いたりして。そうしていくと、アーティスト自身も新しい発見もあって楽しめる気がします。

僕は企画することに関してはまだまだ経験が浅いので、コミュニケーションをはかりながら、その都度自分ができる役割をなんとか見つけて、みんなと同じ空気を吸えるように頑張っています。それが現時点での勉強法でもあるという感じですね。

髙橋さんについて

――あらためて、髙橋さんの生業と、A倉庫での肩書きや名乗り方について伺えればと思います。

髙橋:生業としては、建築の仕事とか展覧会の設営とかをやっています。A倉庫の肩書きとしては「借主」と言っていますね。肩書きってすごく難しくて、なるべくみんな同じだったらいいな……と思っているんです。「借りる人」であれば誰でもなれるというか、たまたま借りている者ですと言えるので、借主を使っていますね。そういう立場だから、なんでもできることはやりますよ、という感じです。

――フラットな位置にいようとするのが興味深いです。たとえば、アーティストと名乗る機会はあるのでしょうか?

髙橋:もともとアーティストとして活動していたんですけど、この場所をリニューアルする前、いろんな要因で作品をつくれなくなってしまった時期があったんです。そのときに、復活するきっかけをつくってくれたアーティストがいました。大学時代からの親友なんですけど、僕が作品をつくれなくなったときに「義明の力が必要です」「僕は絵しか書けないから、ほかの部分を全部やって欲しいです」って言ってくれて。

それがきっかけになって、彼がギャラリーで展示をするときに、僕が会場構成を担うことになりました。それがなんか、すごく楽しかったんですよね。アーティストも「こんなに気が楽なことは初めてです」って言ってくれて。そのとき、僕はこっちの方が向いてるというか、こういうことを続けていきたいなって思ったんです。そうした経験もあったからこそ、A倉庫の展示でも好きなアーティストへの声掛けをはじめました。

――それは支えたい、サポートしたいというより、おもしろいと思っているから一緒につくりたいみたいなことなのかもしれませんね。

髙橋:そうですね、それもあるかもしれないです。できることがあれば一緒にやりたいなって思っています。この場所で展示するのって、面積も広いしすごく大変というか、プレッシャーもあると思うので、それでも展示をしたいという方々は本当にすごいなって思います。大変さを理解しているからこそ、頭が上がらないし、僕にできることがあれば何でもやりたいという気持ちです。

――たとえば、展示の設営をサポートするというときには、限られた時間のなかでどこまで実装できるか、あるいはどのように作家の意図と向き合うのか、バランスは難しいのではないでしょうか。

髙橋:それは、いま開催している「今夜、キリマンジャロへ飛ぶ」展でも感じましたね。もともと会場に山をつくる予定だったんです。展覧会名でもあるキリマンジャロのように、視点の変わるレベルをもう一つつくろうと話して、いろんな大きさの山を検討していました。でもほかの作品を置いてみると、それだけでも面積をとるし、山はなくてもいいんじゃないかという流れに変わりました。最初はつくる方向で考えていたし、なんなら僕たちが設営をサポートする部分はそこしかなかったんですよ。でも、みんなで話し合いながら、今回は山をつくらない方向でまとまったんです。

こういったプラン変更ができるのは、A倉庫でのかかわりを仕事にしていないからだとも思います。仕事としてやるとなったら、話の流れで「山がないほうがいいね」となったとしても、すでに材料の準備もしているわけだし、途中でプランを動かしにくいなと。それは自分が携わる内装の仕事でも同じで、ジレンマを抱えていますね。

――なるほど。かかわり方や距離感もその時々に変わるんだろうなと想像しました。たとえば、美術以外の企画もされたりするのでしょうか?

髙橋:実は、やってみたいと思っているんですよ。たとえば建築の展示だったり、あとは討論会もしたいですね。夏になるとここはすごく暑いので、汗をかきながら話し合いたい。暑さと討論会ってすごく相性がいいかもと思っていて。ほかにもいろいろと企画していて、2025年も素敵な展示が続いていきます!

A倉庫と髙橋さんの今後について

――EFAGから数えると、7年ほどスペースを続けていると思います。これまで運営を続けてきたなかで迷ってることや、考えていることなどはありますか?

髙橋:ずっと、この場所にいるわけにもいかないだろうなとは思いますよね。たくさん苦労もあったけど、ここは本当にいい物件なんですよ。だからこそ、そろそろ新しい人に受け渡したりして、この恩恵を誰かに渡したほうがいいんじゃないかと思ったりしています。なので、いまもほかの場所を探してはいるんですけど、やっぱり見つからないんですよね。理想の間取りを書いてみたら、結局ここみたいな感じになっちゃうし。この規模の拠点ってすごくいいじゃないですか。作家さんにとってもいいし、アートを見る環境の幅も増えるし。ゆくゆくは、こういった場所をほかにもつくって、繋げて、巡回展ができたらいいなとも想像しています。

髙橋:時間をかけて一生懸命つくった作品が、短い展示期間で、限定された人だけが見て終わりって、もったいないなと思うんですよ。だから、たとえばほかのスペースと組んで、お互いに巡回展ができたらいいなと考えています。現実には輸送費の問題なんかもあるので、なんとかインフラを整えられたらいいですよね。

――場所を違う人に受け渡すと考えたときにも、髙橋さん自身がスペースをやめるという選択肢はないんですね。

髙橋:ないですね。やっぱりすごく楽しいですし、もしこの場所がなくなったら僕は何をやってきたかわかんない人になっちゃうので(笑) この場所は人生の一部というか、自分のアイデンティティにもなっている気がして。だから、こういった場所はこれからも続けていきたいなと思っていますね。

――続けていくというときに、これからの展望や課題はほかにも何かありますか?

髙橋:こういった場所を続けてくのってやっぱり難しい部分もあって、たとえば経済的な壁にもぶち当たることはありますし。助成金をもらえるようにするとか、そういった試みもはじめてみたり、長期スパンで考えていかなきゃなと思っていますね。

あと、個人的にはレビューサイトをつくりたいです。展示を見る人をもっと増やしたいし、見た展示や作品について話せる環境をつくりたいと思っています。僕は「読書メーター」っていう、本の感想をシェアするアプリをよく利用しているんですけど、それがすごく楽しくて。同じ小説を読んだ人にしかわからない記号が感想に入っていたりとか、読んだ人から独自の言葉が生まれてきている。そういう受け手側から生まれる共通言語というか、語るための言葉が美術にもあるといいなと思います。美術の言葉ってやっぱり少ないと思っているんです。それはもちろん美術が言葉で説明しづらいということもあるんですけど、言葉にする人もすごく限られていると思うんです。言葉にすることが評価に繋がっちゃって、言葉にしづらい雰囲気もあるような気がして。そういう緊張感みたいなものをほぐしたいですね。レビューサイトで、美術について気軽に話せる環境をつくることができれば、美術を見る人も増えていくかもしれないし、そういった土壌づくりみたいなこともやっていきたいなと思っています。

――アートとか美術を見る人が増えたらいいな、という願いが根底にあるんですね。

髙橋:それは展示をしているときにすごく思うことなんです。僕が展示をしたときに、僕の作品を見た人と僕とで共通言語がつくり出せなくて、そのことにすごく悩んだ経験もあります。この場所をやっていても、もう少し言説化というか、鑑賞者とアーティストをつなげられるような言語が必要だと思いますね。

展示期間中は、アーティストともよく話すんです。その在廊中の会話とか、いろんな言葉を届けられたらすごくいいなって思います。やっぱり、いろんな人に見てもらうことは大事だと思うし、それだけのものをみなさんはつくっているから、できる限り見てほしいいし、巡回展もできるといいですよね。

――

「地面の上に何かが立ち上がっている感覚が生まれるから、拠点の名前は住所をそのままにした」という言葉の通り、インタビューからは展示する作家それぞれとコミュニケーションをとりながら空間に手を加え、ともに展示をつくりあげていく感覚を大切にされていることが伝わってきました。

A倉庫の企画では、状況に合わせて対応していく柔軟さや、作家の意志に寄り添い、ともにつくることを大切にされている一方で、鑑賞者と作家の共通言語をつくるための仕組みづくりに関心を寄せるなど、髙橋さん自身がさまざまな視点を併せ持っていることが印象的です。より多くの人が美術に触れ、楽しむための環境づくりをさまざまな視点から考える。そんな髙橋さんの関心とともに、A倉庫の活動の幅はこれからも広がっていくのだろうなと、楽しみになりました。

――

東葛西1-11-6 A倉庫

住所:東京都江戸川区東葛西1-11-6 A倉庫

アクセス:東京メトロ東西線葛西駅から徒歩16分

インスタグラム:https://www.instagram.com/efag.css/

話し手:髙橋義明

聞き手:小山冴子、櫻井駿介、屋宜初音

執筆:屋宜初音

編集:小山冴子、櫻井駿介

横溝惇

寺田佳織

Artpoint Radio 東京で聞く

東京の少し先の未来を実践者と考える

わたしたちの暮らすまちには、数多くの「活動」が存在しています。その目的やメンバー構成、運営方法、活動エリア、分野もさまざまにあり、一括りにはできない多様な実践が文化事業においても積み重ねられてきました。そうした活動の現場にあるのは、実践者たちの社会への眼差しであり、その実体験からは東京の現在の姿や、目指している風景が浮かび上がるのではないでしょうか。

本企画では、文化やアートの領域で活動する実践者をゲストに迎え、その取り組みや経験、これからの展望を伺いながら、その様子を前後編のラジオ形式で公開します。それぞれの視点を通じて、日々変化する東京の少し先の未来についてともに考えます。

詳細

テーマ

第1回「地域でプロジェクトを広げる、少し先の生活を想像する」

ゲスト:一般社団法人ニューマチヅクリシャ(青木彬、寺田佳織、横溝惇)

第2回「集まってつくる、かたまりすぎないように動く」

ゲスト:筒|tsu-tsu(ドキュメンタリーアクター)、吉田山(アート・アンプリファイア)

第3回「拠点が立ち上がる、それぞれが目指す風景が続いていく」

ゲスト:Artpoint Radio「東京を歩く」企画チーム

* プログラム内容は変更になる場合があります

スケジュール

2025年3月に、Tokyo Art Research Lab ウェブサイト及びArtpoint Radio ポッドキャストチャンネル(Spotify)、YouTubeチャンネル(字幕つき)にて公開。

- Artpoint Radio ポッドキャストチャンネル(Spotify)はこちら