「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(APM#14 後編)

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

東京都現代美術館 講堂にてひらかれた「Artpoint Meeting #13 災害の“間”をたがやす」会場の様子。

毎回、アートプロジェクトにかかわるひとつのテーマを設定し、ゲストとの対話を通して思考と問いを深めてきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。その第13回が、2023年10月22日、東京・江東区の東京都現代美術館で開催されました。

今回のテーマは、「災害の“間”をたがやす」。災害のあとの時間を「災後(さいご)」と呼びますが、各地でさまざまな自然災害が発生し、気候変動の危機が叫ばれる現在、わたしたちが生きているのは災害と災害の間、すなわち「災間(さいかん)」の時間なのではないか。そのとき、わたしたちは今後の災害に備え、あるいは過去のダメージから回復していくよすがとして、この災間の時間をどのように過ごしていけばいいのか。今回はそうした問いを、二人のゲストと考えました。

一人目は、京都大学防災研究所教授の牧紀男(まきのりお)さん。牧さんは、防災や復興を学問的に研究すると同時に、東日本大震災後、岩手県災害対策本部で情報処理の支援を行うなど、被災地の支援活動にも注力してきました。もう一人は、アーティストの瀬尾夏美(せおなつみ)さん。東日本大震災を機に東北に移り住み、およそ10年活動してきた瀬尾さんは、近年、各地の被災地に残る記録や記憶をつなぐことを目指すプロジェクト「カロクリサイクル」も展開しています。

異なる立場から、災害と、被災地に生きる人たちの姿を見つめてきた二人の言葉が交わされたイベント当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1-6、8、11枚目)

「災害」と、東京アートポイント計画がかかわる「文化」は、もしかすると遠い分野のように感じられるかもしれません。なぜ、災害の問題を考える上で、文化の視点が重要なのか。イベント当日は、はじめにプログラムオフィサーの佐藤李青が、そうしたテーマの背景にある問題意識について説明しました。

2009年にスタートした東京アートポイント計画は、共催団体やアーティスト、地域に暮らす人たちと協働しながら、2023年4月までに45件のプロジェクトを展開してきました。

こうした活動で目指してきたのは、「地域のなかに小さな文化的な営みをつくること。それによって個々人の生きやすさの回路をひらいたり、その場をともにする人たちに顔の見える関係ができたりすること」。そして、このように個人の生きる術や、何かをともに実践するコミュニティを育む文化のあり方こそ、災害の備えや助けとなるのではないかと佐藤は話します。

実際、東京都とアーツカウンシル東京が東日本大震災後の2011年から2021年まで、岩手県、宮城県、福島県の3県で文化を通じた活力の創出や心のケア、被災地の経験を未来につなげることを目指して実施したプロジェクト「Art Support Tohoku-Tokyo」は、地域に根差した活動を支援する東京アートポイント計画の手法を用いて展開されました。さらに東京アートポイント計画では、2022年、プロジェクトパートナーの公募にあたり、活動テーマのひとつを「災間・減災・レジリエンス」に設定。災害が多発する時代の社会における、文化の役割や目指す方向をあらためて明確にしました(ちなみにレジリエンスとは、「回復力」や「弾力」を指す単語で、困難やストレスといった逆境をしなやかに乗り越える力を意味します)。

瀬尾さんもメンバーとして参加している一般社団法人NOOKが、東京アートポイント計画の一環として2022年よりはじめた「カロクリサイクル」は、東京アートポイント計画が現在打ち出す上記のような文化の方向性を代表する取り組みです。プロジェクト名になっている「カロク(禍録)」とは、自然災害や戦争といった災禍の記録のこと。瀬尾さんたちは、それぞれの土地に残されながらも、あまりほかの地域の人とは共有されない被災地の記録や記憶を横につなぎ、経験や人のネットワークをつくろうとしています。それは有事ではない平時の時間を、災間の時間として豊かにいかす取り組みともいえます。

例えば、活動の一環として2023年9月に開催した「とある窓」展では、公募で集まった10名のリサーチャーと、活動の拠点である江東区の団地内で「窓」にまつわる経験のリサーチを実施。それを、2018年に東北沿岸部で行った、同じく窓にまつわるリサーチの記録と合わせて、文章や写真で展示しました。ここで重要なのは、展覧会をつくるまでの過程が地域内外の人たちのかかわりづくりにつながっていたこと。このように、異なる土地や時間を生きる人たちの間に文化的な営みを設けることで、議論やつながりを生むことができるのではないか。そうした問題意識が、今回のイベントのテーマの背景にはあると、佐藤は語りました。

続いて登壇した牧さんは、「防災を研究している立場から、日々感じている課題を共有し、災害の間をたがやすことの意味を語りたい」と話します。

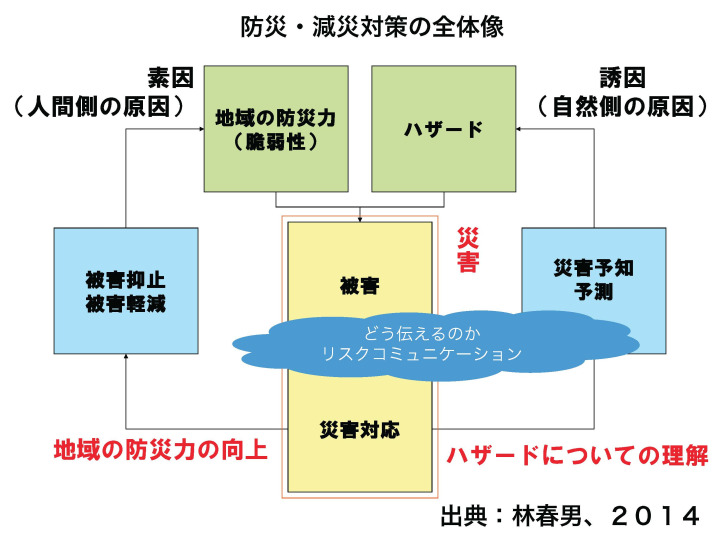

まず牧さんが紹介したのは、「防災」の全体像です。ひとくちに防災といっても、その方法は災害を引き起こす原因などによって大きくふたつに分かれます。ひとつ目が、「災害予知予測」です。これは、大きな地震がいつ発生するか、気温が2度上がると雨の降り方はどのように変化するかなど、災害を自然現象として捉えて予測を行うものです。こうした災害の種となる自然現象のことを、専門用語では「ハザード(災)」と呼びます。

「ハザード」と、それに対応する「災害予知予測」が自然の側のセットだとすれば、もう片方にあるのが、人間の側の原因と対応策です。人間側の原因とは、「地域の防災力(脆弱性)」のことです。例えば、同じ規模の災害が起きた際、ある地域ではエレベーターも止まらずインターネットも通じるのに対し、別の地域では両方とも使えなくなる可能性があるように、同じ災があっても害は異なります。対応策は「被害抑止・被害軽減」と呼ばれ、例えば防波堤設置などのハード対策は被害抑止対策に該当します。地域の普段のあり方が結果を変えることをふまえ、牧さんは「害の姿は地域の姿により決まる」と話します。

防災対策を進める上で重要になるのが「リスクコミュニケーション」です。災や被害がどのように起こるのかを人々に伝え、知ってもらうためのコミュニケーションのことで、これは災害の研究者だけでは考えられません。そのため牧さんが所属する研究所には、災害や防災の研究者のほか、気象、建築、土木、工学、社会心理学、さらに最近では情報やコンピュータの専門家も加わり、多角的な観点で課題に向き合っているといいます。

また、近年では「防災」の対象範囲、つまり、何に対する害を防ぐのかという範囲自体が広がってきた、と牧さん。以前まで防災の対象は「人命」や「財産」の被害を減らすことだとされていましたが、現代では「生活・地域・業務」を守ること、すなわち災後の「復興」までを見据えたものへと拡大しているといいます。

では、「災」(ハザード)や、それにより引き起こされる「害」(インパクト)をどのように人に伝えることができるのでしょうか? 牧さんは続けてそれを説明しました。

「災」の伝え方として挙げられたのは、地図上に潜在的なリスク(災の元)を視覚的に示す「ハザードマップ」です。例えば、大雨などによってある地域のどこにどのくらいの浸水被害が発生するのか、その可能性をわかりやすく色分けで示したものなどがあります。

一方、難しいのは実際に起きた「害」の伝え方です。牧さんがここで見せたのは、2019年10月の台風19号(令和元年東日本台風)の際の、長野市の千曲川流域の写真です。この台風では千曲川の堤防が決壊したことにより、長野市で最大約4.3メートルの浸水被害がありました。ただ、数字からその光景を想像することは難しい。そこで牧さんは積極的に被災地の様子を写真で見せるようにしているといいます。また、浸水した家財を外に出してゴミを分別する様子や、下水の逆流による匂いの被害があることなど、被害のディティールを伝えることも大切にしています。

さらに、先述のように「防災」の範囲が変化するなか、復興期の長期的な街の変化をいかに伝えるかという問題もあります。例えば、岩手県釜石市の呑兵衛(のんべえ)横丁は地元の人に愛される名所でしたが、東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けます。その後、駅の反対側にある仮設飲食店街に合流して営業を続けたのですが、退去期限を迎え、店は各所へ移転し、また廃業した店も多くあります。「それぞれにドラマがあるが、これを伝えるのが難しい」と牧さん。本来はメディアにこうした変化を丁寧に伝えることが求められますが、震災直後に比べて被災地をめぐる報道は激減しています。また、発生から10年以上が経つなかで、震災の記憶がない、震災を知らない世代は確実に増えています。

このような難しさに触れ、牧さんは「数字や地図のような無味乾燥なものだけでなく、害を具体的なイメージとともに伝えたいが、それが難しい。被災地には、臭かった、失った、辛かった、うれしかった、暑いや寒い、涙や出会い、いろんな害や物語がある。それをいかに伝えるのかが、いまの防災のひとつの課題になっている」と話しました。

次に牧さんは、災害と災害の間の時間をたがやすことについて、自身の経験もふまえながら話を広げていきました。

先ほどの東日本大震災を知らない世代のように、「災間には“災害を知らないわたしたち”がいる」と牧さんは話します。また世代だけでなく、同時代を生きる人たちの間でも、震災からの距離感によって、その記憶や経験を伝えることに対する熱量は大きく異なります。だからこそ、「災間の時間をどのようにうまく使っていくのか、そして、経験者からきいたことをどのように定着させていくのかが重要になる」と牧さんは言います。

牧さんの研究者としての最初の対象である「阪神・淡路大震災」が起きた1995年、牧さんは京都の大学院生で、震災を直接的には経験しませんでした。被災地からの距離感は、牧さん自身の体験でもあるのです。そして、阪神・淡路大震災から3年後、神戸の研究所でこの震災の研究を開始。以後、「間をたがやす仕事」を続けてきました。

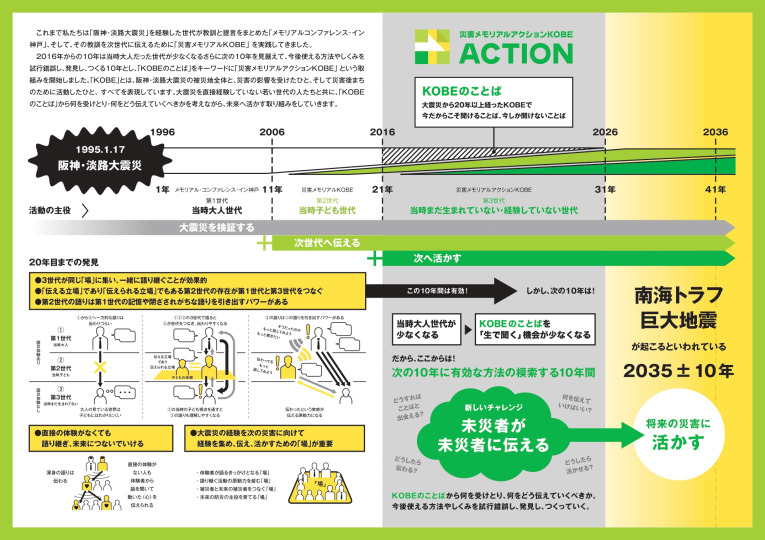

その代表的な活動のひとつが、人と防災未来センターで毎年行われている「災害メモリアルアクションKOBE」です。これは防災のためのゲーム開発やイベント、被災地の情報を伝える新聞発行などを行っている高校生や大学生のグループが交流することで、災害の教訓をいかす人材を育て、その経験を広げていくことを目指した事業です。阪神・淡路大震災からまもなく30年を迎えますが、メモリアルという名前をつけたイベントは形態を変えながら1996年から継続的に実施されています。

一方、こうした活動をするなかで「『教える』と『伝える』は違うと感じてきた」と牧さんは話します。「災害の教訓を伝える活動では、一般に大人がこどもに話してきかせる取り組みが多い。でも、こどもに感想文を書かせると“きちんとしたこと”を書きますが、リアルに伝わっているとは思えない場面も多いんです。大人は、災害時にこうすべきという言い方をしがちですが、『伝える』というのは、そのときの匂いや体温などを伝えること。それをもとに理解をし、それぞれが準備をしていくことだと思います」。

そうしたなか反響が大きかったのが、1995年当時小学生だった小学校の教員が、自分の恩師に話をきいて聞き手である小学生に伝えるプログラムだったといいます。ここには、時代を超えて二世代の小学生が仮想的に経験を重ねるような、一種の「翻訳」があります。牧さんは、このような翻訳こそが「伝える」営みにおいて大切になると指摘。そして最後に、瀬尾さんが映像作家の小森はるかさんと監督した映画『二重のまち/交代地のうたを編む』(2019年)について触れ、そこにも独特の「翻訳」があり、それこそが重要だと感じたと話しました。

レポート後編へ>

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹

2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹

2023.09.07

執筆者 : 杉原環樹

2023.09.07