私たちの移動の経験はどう変わる?―「移動」と「つくる」ことをめぐって

開催日:2020(令和2)年11月17日(火)

ゲスト:小田井真美(AIR環境・事業設計/さっぽろ天神山アートスタジオAIRディレクター)、大橋香奈(映像エスノグラファー/東京経済大学コミュニケーション学部専任講師)

モデレーター:上地里佳(アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)

新たなプロジェクトや問いを立ち上げるためのヒントを探る対話シリーズ「ディスカッション」。アーツカウンシル東京プログラムオフィサーの上地里佳が企画・モデレーターを務め、独自の切り口でさまざまな実践に取り組むゲストを招いて展開しています。3331 Arts Chiyoda内 ROOM 302を会場に開催していましたが、本年度は新型コロナウイルス感染対策に考慮して、オンライン配信で実施しました。

第2回(2020年11月17日)のテーマは「私たちの移動の経験はどう変わる?」。ゲストには、「さっぽろ天神山アートスタジオ」でアーティスト・イン・レジデンス事業のディレクターを務める小田井真美さん、「人びとの〈移動〉の経験」を研究し、映像作品として描き出す実践を重ねられてきた大橋香奈さんのお二人を迎えます。

「2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、多くのイベントの中止や延期が相次ぎました。そしていまでも、引き続き活動自粛や移動制限をせざるを得ない状況が続いています。そんななか、新しい表現を生み出す過程にはさまざまな『移動』が前提にあり、アートプロジェクトの現場に密接に関わっていることを改めて思うことがありました。今回のディスカッションもリモートでの開催となりましたが、そうした移動制限の経験は、表現していくことや、アーティストとまちとの協働のかたちにどのような変化をもたらすのか? と考えたことが、今回のテーマの出発点です。本日はゲストのお二人が取り組まれている実践や研究のお話をもとに、これからの『移動』と『つくる』ことにまつわる、新たな方法やヒントを得ることができればと思います」(上地)

モデレーターの上地から、今回のテーマの概要について説明した後、ゲストの活動紹介へと進んでいきます。

「つくる」ことの可能性を広げる:小田井真美

北海道札幌市内で初の公的なアーティスト・イン・レジデンス(以下、AIR)の拠点として、2014年にオープンした文化芸術施設「さっぽろ天神山アートスタジオ」。小田井さんは開館当初からAIR事業のディレクターを担っていますが、今年は“アーティストが地域に訪れて滞在制作する”というAIRの仕組みを根本から見つめ直し、移動や滞在を行わず、遠隔でAIRに取り組む新たな試みを現在進行形で行っています。

そもそも前提として、「AIR」とは一体どのような仕組みなのでしょうか。小田井さんはAIRを『アーティストの「移動」を促進する仕組み』だと言い、『国内外のアーティストに「移動先での滞在(時間)」や「そこでの制作活動(体験)」をするチャンスを与える奨学金制度』のようなものだと説明します。

「運営者の立場からすると、AIRはアーティストを受け入れ、制作活動を支援していくこと。日本は文化外交の機能や地方再生の手法としてなど、その役割にも特徴があり、運営者によって支援のあり方や成果、思想もさまざまです。私自身はAIRについて『アーティストにとって“コミッションワーク”ではない(=依頼された仕事ではない)』と考えており、『運営者はアーティストに対してお産婆さんのような役目を果たす存在』だと思っています」(小田井)

もともとはホテルだった「さっぽろ天神山アートスタジオ」の建物。2014年に開催された「札幌国際芸術祭」にあわせて整備され、AIR拠点として生まれ変わりました。13室の元客室をアーティストの滞在スタジオにしながら、市民にも施設の一部を休憩場所として開放しているそうです。

「本施設のAIRにはさまざまな目的のアーティストが同時に滞在するので、個別にニーズを聞きながら対応し、次のステップへと繋がるようなチャンスを探すサポートも手掛けています。施設のミッションとしてある『文化芸術分野・アーティストの活動と市民生活との接点を創る』ことにも力を入れていますね」(小田井)

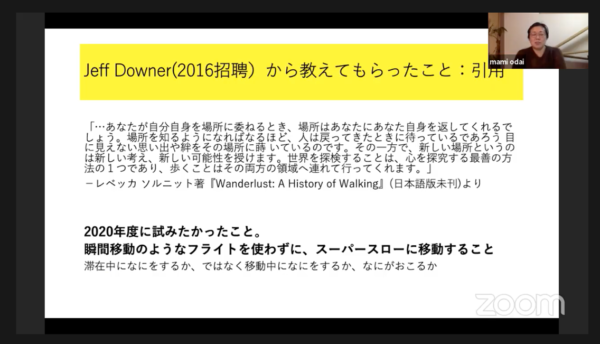

小田井さんが今回のディスカッションのテーマや、アーティストの「移動」について考えていたとき、写真家のJeff Downerが教えてくれた上記の一節が思い出されたと言います。「移動が制限されている状況のなかでも、まだ十分にここから希望を見出すことができるのだと、非常に勇気づけられ、心が強くなるような言葉でした」と語ります。

「実はパンデミック前から、アーティストに『滞在中に何をしてもらうか?』に気を取られすぎていたことを疑問に思い、『(滞在地までの距離を)どのように移動するのか?』ということについて非常に意識していました。そのため、2020年度はAIRの要素として重要な『移動』にフォーカスし、プログラムを変えようしていたタイミングだったんです。いまはまだ手探りですが、アーティストがその場に訪れることなく、リモートでアーティストと協働するプログラム運営を試みているところです」(小田井)

新しい視点から「移動」をみる:大橋香奈

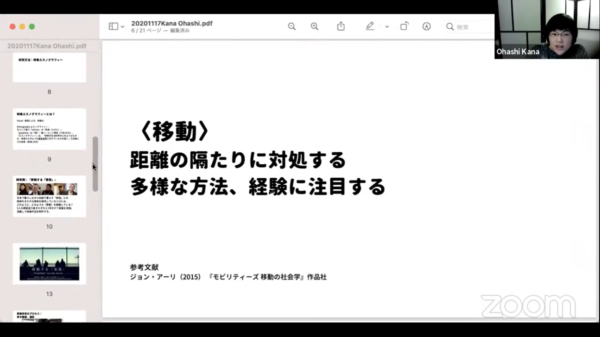

東京経済大学コミュニケーション学部で講師を務めながら、「人びとの移動の経験」を研究されている大橋さん。イギリスの社会学者、ジョン・アーリ氏の著書『モビリティーズ 移動の社会学』に影響を受け、「移動の経験」についての研究を開始されたそうです。「移動」というと、大抵の人は歩いたり交通機関を使って動いたりと、身体的な移動を思い浮かべるかもしれません。しかし、大橋さんが研究対象としている「移動」は、もっと多様なもの。ジョン・アーリ氏の言葉を引用し「距離の隔たりに対処する多様な方法、経験に注目する」ことだと言います。

「この『距離の隔たりに対処する移動』というのは、身体的な移動にとどまりません。たとえばコロナによって自分たちの身体の移動が制限されたとき、通販で買い物をするなど、自分の代わりに多くのモノを移動させるようになったと思います。また、メディアを通してある場所のイメージを見たときに、想像のなかでも移動を経験することがあります。あるいはZoomや電話等でコミュニケーションのためのイメージやメッセージを移動させることもある。これらの多様な移動、それらの組み合わせが、『距離の隔たりに対処する多様な方法、経験』としての移動です」(大橋)

そうした移動の経験についての研究を、大橋さんは「映像エスノグラフィー」という手法で実践されています。「エスノグラフィー」とは、社会学や人類学の分野で発展を遂げた研究のアプローチで「他者の生活世界がどのようなものか、他者がどのような意味世界に生きているかを描く方法論と成果」のことを指します。映像エスノグラフィーは、エスノグラフィーのなかでも、調査の過程や成果の表現で写真や映像を用いるアプローチです。エスノグラフィー調査全般において伝統的に重視されてきたのは「参与観察」という方法で、「実際に調査協力者の方の生活に参加しながら、その方たちが生きている世界を理解していくプロセスがとても大切になる」と話します。

その重要な参与観察ができなかったプロジェクトの例として、大橋さんの博士研究を副査として指導されていた水野大二郎氏と共に制作した『Transition』についてのエピソードを紹介してくれました。水野氏のパートナーであるみえさんが、妊娠中に胃がんと診断されたことをきっかけにつくられたというこの作品。水野家が経験する困難な状況を、水野氏自身が客観的に理解していくための試みとして進められたプロジェクトです。大橋さんはみえさんの体調を考慮し、調査目的で生活環境に出入りすることで、みえさんの時間やエネルギーを奪うことを避けたいと、伝統的な参与観察という方法ではなく、ほとんど遠隔で水野氏と協働して調査することを試みたそう。水野氏が日々の生活記録を作成し、その内容を確認するためのインタビューをオンラインで1~2週間に1度のペースで実施。協働しながら、ひとつの作品にしていったそうです。そこから、大橋さんは研究対象としてだけではなく、研究の「方法」としても、どのように距離の隔たりに対処していくのか? ということを考えるようになったと話します。

「距離の隔たりに対処するとき、直接対面することが一番強力なコミュニケーションというイメージがありましたが、必ずしもそうとは限りません。たとえば電話は、対面しているとき以上の近さで声が直接耳元に届く方法であり、だからこそ親密さを生み出すと、これまでのメディア研究において注目されました。テキストのみで構成される日記や手紙という方法も、対面では表れてこない言葉のやりとりが生まれることもあります。そんな風に、これまで人びとは距離の隔たりに対処する方法をいくつも開発してきているはずです。このタイミングだからこそ自分たちが編み出してきた方法やその価値について、もう一度見つめ直すことが大事なのでは?と最近は考えています」(大橋)

「お節介を焼く」という関わり方

それぞれの活動紹介を経て、ディスカッションへと移ります。リモート環境におけるアーティストとの関わり方から、物理的な移動制限のなかで行えるさまざまな対処法、そしてその可能性について。お二人ならではの考えを語っていただきました。

上地:大橋さんのプレゼンで紹介されていたジョン・アーリ氏の言葉で、「移動」とは「距離の隔たりに対処する多様な方法、経験」というものがありました。小田井さんが現在試みている遠隔でのAIRも、その「距離の隔たり」に対してさまざまな対処法を編み出していくことになると思いますが、まず応募されたアーティストのみなさんの反応はどうでしたか?

小田井真美(以下、小田井):大体2通りに分かれましたね。もともとAIRの募集要項には「移動できる範囲での身体的な移動を取り入れてプランを考えてもいい」としていたんです。いまは状況によって移動制限の段階もさまざまなので、レベルに応じて物理的に動くことを試みる人もいました。多くは「行けるところまで動きたい」という反応が多かったですね。一方で、「移動せずにシチュエーションを変える」という方法を採る人もいました。自分のスタジオや家など、普段の活動拠点ではなく、別の場所を新たに借りてそこを活動拠点にする、というプランです。物理的な移動はほとんどないのですが、シチュエーションを変えることで「体験」として別のものを自分に与えるような試みですね。

上地:そのなかで、アーティストの方たちと運営側との関わり方はどのように考えられているのでしょうか? リモートの形式で、うまくコミットしながら進めていく方法がなかなか想像しづらいのですが。

小田井:アーティストは他者の助けなしでも創造的に活動し、作品をつくります。個人的に、AIRを運営する立場のなかでアーティストと関わるというのは「お節介を焼く」ことだと思っているんです。それは今回に限らず、これまでもずっとそうでした。というのも、私自身はレジデンスのなかで作品を完全につくること、かたちにすることというのを、必ずしも必要とはしていなくて。むしろそこを忘れてやって欲しいと思っているんです。これからオンラインで定期的に参加アーティストとミーティングを行う予定ですが、そこで彼らがやろうとしていることをどんどん“邪魔”していくような……そんなことを試そうと思っています(笑)。

大橋香奈(以下、大橋):小田井さんのプレゼンのなかで、AIR運営者は「お産婆さん」のような存在、とも例えられていましたよね。お産婆さんって身体的な接触も伴う、相手にすごく関わっていく行為じゃないですか。今後、遠隔でそれがどのように実践されるのかはわかりませんが、とても興味深い比喩だと思いました。

小田井:出産を経験したことがないので、お産婆さんというのは完全にイメージなのですが…(笑)。やっぱり「作品を生み出す人が頑張るしかないじゃない?」という思いがあるんです。ある一定期間、濃密に関わり、サポートしながらプロジェクトを並走していく立場ではありますが、作品そのものに栄養を与えていくのは、母体であるアーティストだけなので。それが私なりの距離の取り方なんです。関わり方も、アーティストによって全然違って。その人自身が求めているものを見極めて調整しながら、そこに応じて自然に関わっているような気がします。そういう意味で、しっかり「お節介」を焼きながら、“邪魔”になるかならないかギリギリのところでちゃんとサポートになっているという、その絶妙な具合を探す面白さはありますね。それがオンラインになったらどうなるんだろう?というのは、これから探っていく部分です。

「距離」があることで、生まれるもの

小田井:全然関係ないのですが、郷ひろみの曲にある「会えない時間が 愛育てるのさ」という歌詞を思い出すことがよくあって(笑)。会えない時間があるからこそ、そのことについて想う時間がある。遠隔でのAIRを実施するとなったとき、「札幌に来ないのにやってどうするの?」と言われることもありましたが、「来ないからこそ、いつも以上に札幌のことを考えてくれる」と、進めていくうちに強く実感するようになったんです。

大橋:まるで遠距離恋愛のようですね(笑)。距離が生まれることで、想像力を働かせるようになるという。たとえば電話なんかも「会えないから話す」という手段でもあって、会わない、顔を見ないからこそ伝えられることもある。全ての方法を顔が見えるビデオ通話に置き換える必要もなく、あえて手紙にしてみたり、よりもどかしい方法でもいいのかもしれません。

小田井:それはテクニックとして必要ですね。余白が生まれ、想像が促される。そんな風に、これまでとは違う関係性が今回のAIRではつくられていっているような感覚があります。まだどうなるか未知数ではありますが、そのことがこれまでとの違いとなって表れてきたら面白いなと思います。

上地:小田井さんは、コロナが拡大する前から「移動」に重きを置いたレジデンスの構想をされていたとのことでしたが、そこにはどのような経緯があったのでしょうか?

小田井:AIRを主催している立場からすると、「アーティストが来た後に何をしてくれるのか?」という成果ばかりを見すぎてしまい、それがつまらなく思えてしまったんです。そこで、AIRが「移動」を伴うプログラムであるという前提の部分を全然見ていなかったなという反省もあって、これまで着目していなかった「移動」の部分を取り上げてみようと考えました。またもうひとつの理由として、サイト・スペシフィックなプロジェクトを多く実施していくなかで、札幌に訪れるアーティストにとっては未知である“札幌”の文化が、どこかインスタントなアプローチで解釈・理解されてしまっているように感じる事例もあり、そこに恐れを感じるようになったんです。実際に訪れてはいるけれど、もしかすると、これだけ距離が離れている場所に移動し、制作していることに、実感が持てなくなっている要素が何かあるのかもしれないと想像して。なので、距離感をより実感できる方法として始めようと思いました。

上地:確かに、いまは移動のスピードも早いので、「移動する経験」の実感は薄くなるのかもしれません。大橋さんとの最初の打ち合わせでも、「移動しているのではなく、輸送されている」という話が出てきたのを思い出しました。

大橋:ドイツの男性が、中国で4500キロの徒歩旅行をしたプロジェクトがあるのですが、彼は数時間あれば飛行機で移動できる場所に、1年かけて徒歩で移動したんです。その身体感覚を伴いながらの移動の過程で、どのような出会いや変化があるのか、彼の映像作品に記録されているのですが、同じ距離でも飛行機で“輸送”されれば、窓から上空を見下ろすだけの経験で終わります。小田井さんが言っているように、距離が離れている場所に来ている実感がないまま辿り着いてしまう。

小田井:なるほど、面白いですね。私の試みは身体的な「移動」は伴わないものですが、自分自身はそのような移動ができなくなったことで、定点観測するように自分や周りの変化が逆に敏感に見えるようになってきたような実感があります。これまで自由にできていたことが制限されることで、また別の可能性が開かれていくような確信があるので、これからがとても楽しみですね。

未知の可能性と出会う

新型コロナウイルスのパンデミックにより、さまざまな活動自粛や移動制限措置が敷かれたことは、私たちがこれまで当たり前のように行ってきた「移動」という行為について改めて意識させられる時間となりました。物理的な移動が難しいなかで、どう向き合っていけるのか? 創作活動の現場のみならず、あらゆる現場で検討されてきたことでしょう。

そのように私たちが「移動」について考えるとき、多くは身体的な移動として認識されます。けれども、大橋さんのお話から「移動」できるものには、イメージや言葉、想像上のものまで多様な種類があり、さまざまな手段で日々それらの「移動」を経験してきたことに気づかされました。また、小田井さんが現在取り組まれている遠隔でのAIRの試みは、身体的な移動を経験しないことでその“距離”や“移動という経験”について逆照射的に意識させられ、その意味や価値を浮かび上がらせていくというものでもありました。そこから、新たなアプローチの方法が編み出されていくような予感も感じられます。

このようなタイミングだからこそ実感できることに対して、丁寧に向き合うことができれば、よりよいアイデアの閃きにもつながるはず。たとえ身体の移動が制限されてしまっても、既にある、或いはこれから生み出されていくさまざまな手段を組み合わせることで達成できることもあるのだと、そんな未知なる可能性を感じるディスカッションとなりました。

執筆 花見堂直恵

撮影 齋藤彰英

運営 NPO法人Art Bridge Institute

■アーカイブ動画は下記よりご覧ください。