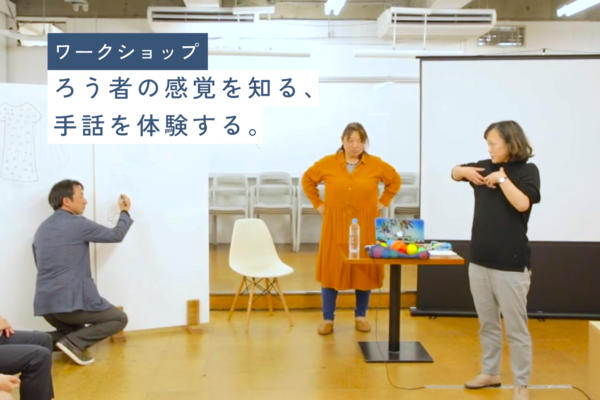

手話でのコミュニケーションの基礎とろう文化を学ぶ「アートプロジェクトの担い手のための手話講座」。

3ステップある講座のひとつ「ろう者の感覚を知る、手話を体験する。」が2022年7月、3331 Arts Chiyoda 3F ROOM302にて開かれた。

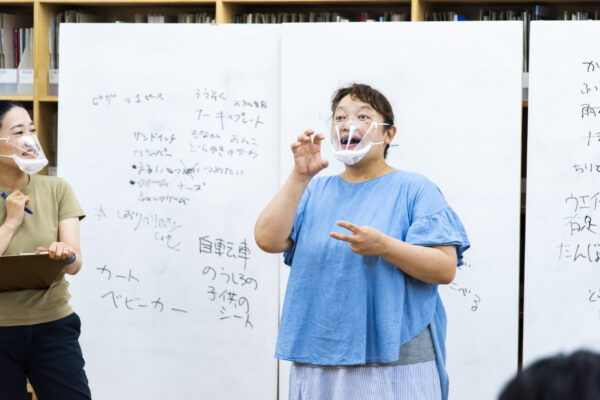

講師は、俳優/手話・身体表現ワークショップ講師の河合祐三子さん、手話通訳は、瀬戸口裕子さん。ステップ1の講座の様子を、実際に講座を体験したライターの視点からお届けする。

「目で見ることに慣れよう」

7月4日、第1回を実施。この日のテーマは「目で見ることに慣れよう」だ。

河合さんが参加者に、自身のサインネーム(特定の人物を簡単な手話で表現した「あだ名」のこと)を共有することからはじまった。

続いて、参加者それぞれに名前をたずねていく。参加者が音声日本語で伝えた言葉を通訳である瀬戸口さんが手話であらわし、それを河合さんが受け取る。河合さんは、参加者それぞれの名前を手話であらわし、参加者はその手の動きをじっと眺めていた。

「手話は目で見てとらえたものをもとにつくられたものが多い言語なんです」と河合さんは語る。

それをふまえて行ったのが、ボールをまわすワークだ。ルールは、リズム良くボールを回すこと。最初は1つで行ったが、途中からはボールの数や回すものを増やしていった。さまざまな場所からものが受け渡されるので目が忙しい。

河合さんは、このワークのコツを次のように語る。「視野をどのように確保するかがとても大事です。人間はどうしても見える範囲が決まっています。また合図・アイコンタクトも重要。渡す相手が気づいていなかったら合図を出してもいいし、他の人に渡す判断をしてもいいかもしれません」

続いて行ったのは、キャッチボールだ。参加者は2列に分かれ、対面の人にボールを投げる。その際、渡し手・受け手が互いにアイコンタクトをとる。

途中からは、実際のボールは使わず、ボールがあると見立てて、キャッチボールをした。誰に渡すか、どのように投げるかは人それぞれだ。ボールの数も増減し、大きさも変化する。投げる人の動作を細かく見ていないと、どんな大きさのボールが、どのような速度・軌道で向かっているのかをイメージするのが難しい。

続いて、数字の1~5をあらわす手話を教えてもらい、それを活用したワークを実施。手話で数字をあらわし、次の人を指差す、指された人は、次の数字をあらわし、また次の人を指差すというシンプルなものだ。慣れてくると同時多発で行ったり、指差しはせずに表情や目のみで次の人を指定したりするなどのルールが追加された。

河合さん「お互いに視野を広げてアイコンタクトをとる。耳が聴こえない人は、視線や表情、身体でコミュニケーションを取り合っています。お互いに確認をとって『今いいよ』というふうに。合図がないと受け取れなかったり、驚いてしまったりするんです」

次に行ったのは、自分の意図を伝えようとするワークだ。伝え手は2つのカップを持ち、目線、表情、顎で自身の意図を伝えようとする。たとえば、「どちらかを選んでほしい」「片方が美味しい・片方はまずい」などだ。

コップのなかに3つのものが入っていて、そのうちの一つを選ぶワークも実施。どれを示しているのか、もの同士が近いとどれを指しているのかわかりづらいことがあった。

河合さん「相手が違うものを取ろうとしているのであれば、視線をずらしたり、顎を使ったり、首振りしたり、表情を使って伝えましょう。必要以上に大袈裟である必要はありません」

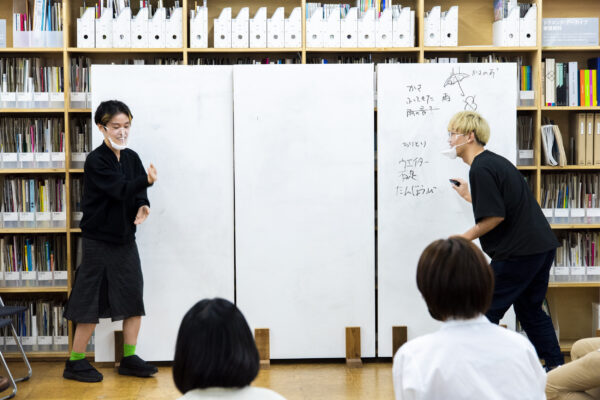

この日、最後に行ったワークは、伝達ゲームだ。お題を受け取った人は、音声を使わず身体で表現したり見立てを使いながら、次の人にお題として指定されたものを渡していく。

相手が渡そうとしているものと、自分が受け取ろうとしているもののイメージがすれ違い、リレーされていくと違うものになってしまう場面もあった。「ホットタオル」を表現していたはずが、リレーによって「活きのいい魚」というイメージに変化していったのだ。

河合さん「今日のワークは、見る・伝え合う・感情を受け止めるをやりました。これは聴こえる人、聴こえない人、関係なく皆さんが日頃やっていることだと思います。腰が痛いとか、ここがかゆいなど、生活のなかで自然とやっている身体表現が人それぞれある。

今日の体験を踏まえて、視野をひろげ、まわりの人がやっている自然な動作を見たり、自分を表現してみたりしてみてください」

ワーク終了後には質疑応答の時間があり、そこでいくつかの質問が河合さんに投げかけられた。

Q. 指差しに抵抗があるが、失礼ではないのか?

河合さん「手話では、指差しで主語をあらわします。指差しをすることで、誰が話をしているのか、誰のことを話しているのか、はっきりと示すことができるので、むしろ大切なんです」

Q. ろう者とのコミュニケーションでやってはいけないことは何か?

河合さん「たくさんあります。たとえば、会話中に目線を逸らすこと。目線を逸らすと、そこで会話が中断してしまうため。目線を外したくなるような気になることがあったら、相手に少し待って、とまず伝える必要があるんです」

「全身を使って伝え合おう」

7月11日、第2回を実施。この日のテーマは「全身を使って伝え合おう」だ。手話での挨拶(片手を額の横で上げるような動き)をひとつ教えてもらい、実際に挨拶してみることからはじまった。

河合さん「同じ挨拶だとしても、年齢が上、同級生など関係性によって、身体のニュアンスが変わりますよね。手話もそうなんです。

違う部分があるのはおじぎです。聴者はおじぎで目線を下げると思います。でもろう者は下げません。目線を合わせてアイコンタクトをして挨拶します」

この日、主に行ったのは身体全身を使って、何かを伝え合おうとするワークだ。

たとえば、実際のボールを使わずに、ボールがあると見立てて渡しあうワーク。ルールは、ボールを渡すとだんだん重くなったり、軽くなったりしていくこと。

河合さん「重いものを受け取ったときと軽いものを実際に受け取ったとき、表情も変わるはずです。肩の動きが変わるかもしれません。重いかな、と予想して受け取って、意外と軽かったみたいなこともあるでしょう。普段の動きを思い出しながら、全身を使って表現してみてください」

続いて行ったのは、出されたお題を身体で表現して伝言リレーするワーク。ルールは、お題とされるものの輪郭をなぞり説明するのではなく、実際に使っているときの動作などで伝えること。

河合さん 「伝えようとして、相手とずれてしまうのは当たり前のことです。ずれていると気づいたときに指差しとか、表情など表現を工夫してみるのが大切です。

また受け手は、相手の手だけではなく、表情、身体全体の動きをみてください。たとえばマグカップの渡し方一つとっても、小指をたてて渡すのと、雑に渡すのでも印象が違いますよね。それも情報になる。指の形によっても違うでしょう。カップといってもいろんな種類があります」

さらに、ものを伝えるのではなく、そこに感情やそのものの状態も含めて伝言するというルールが追加される。たとえば、お茶ではなく「熱いお茶」だ。

河合さん「渡した後の動きにも情報があります。壊れやすいものを手放すときは、そっと手放すかもしれない。あるいは、臭いものと汚いもので微妙に動作が変わる。臭いものは、においから距離をおきたい動作が強いかもしれない。息を止めるかもしれない。そういった身体感覚を思い出してみてください」

ワーク終了後には質疑応答の時間があり、ある質問が河合さんに投げかけられた。

Q. 身体表現はオーバーリアクションの方がいいのか?

河合さん「場所・環境によります。聴こえる人も状況によって、ひそひそ声、大声など自然に変えますよね。手話だと身体が動くので、大きく見えたのかもしれませんが、状況に合わせてコントロールするのがいいと思います。

ひとつ共有したい話があります。スマートフォンの話です。ろう者は使い方に特徴があると思うんです。画面をスクロールしたり、操作するときの指先に手話が混じっていたり、触り方にろう者っぽさを感じるときがあります。

そもそもスマートフォンの使い方は人それぞれの特徴があると思うので、ぜひ観察してみてください。動き・速さ・スピード。電車に乗っていて駅を確認する仕方も、ろう者と聴者は違うんですよ」

「質問に答えてみよう」

7月25日、ステップ1の最後である第3回を実施。この日のテーマは「質問に答えてみよう」だ。冒頭に河合さんが次のことを共有する。

河合さん「先週言い忘れたのですが、気づいたことがありました。聴こえる人は、察して動いてしまう人が多いということです。音声言語で共有されたことを1を聴いて、10行動してしまう。たとえば、他の人に出された指示を先読みして、自分が指示される前に動いたり。そんなときわたしたちろう者は待ってほしい、と思います。誰に対して、何をしてほしいのか、先走って行動するのではなく、少し待ってほしい。聴者はハイコンテクスト、ろう者はローコンテクストの文化に馴染みがあり、それぞれにずれがあるように思います」

この日行ったのは、一人がお題を身体であらわし、もう一人が何をあらわしているのか答えるワークだ。答える方法は、空中に指を動かして文字を書く「空書き(そらがき)」か、手のひらに文字を書く「手のひら文字」だ。

河合さん「『空書き』は相手側の向きに合わせなくて大丈夫です。縦書きでも、横書きでも大丈夫ですが、読み手の目線に入る距離、大きさで書くのがおすすめ。自分と相手の視界に入るように書きましょう。

また、お題を表現する側は、できるだけワンアクションで伝えてみましょう」

実際にやってみると、ワンアクションで表現するのは難しい。お題のどの部分を、どの特徴を選ぶか、それをどのように表現すればいいのかを即座に判断しないといけないからだ。

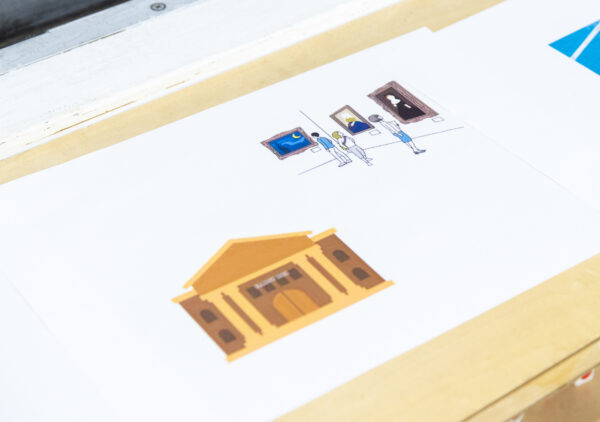

河合さん「『美術館』というお題があったとき、ただ立つだけではなく、考えながら絵を眺める体の動きになるとワンアクションで伝わることもあるかもしれません。お題が『指輪』のときと『結婚式』のときでもあらわし方が違うでしょう。『神社での結婚式』だと、またさらに違います」

河合さん「まずは一発で伝えようとする。そして相手に伝わらなかったら次の情報を伝えていく。最初から一方的に伝えず、相手に確認しながら付け足していく方法もあります」

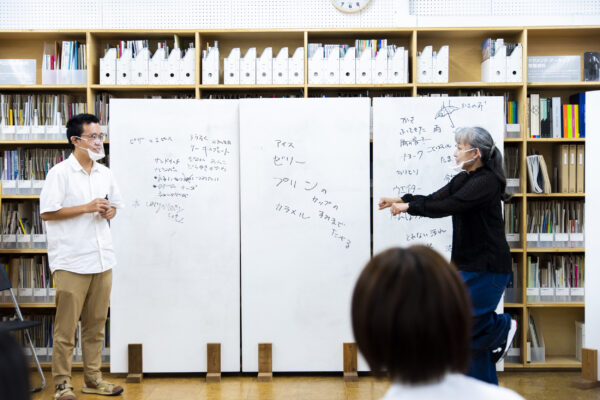

ここでルールが追加された。お題をあらわすカードに禁止事項が書かれており、それを避けながら伝え手は表現する。受け手は、それを見ながら、ホワイトボードに受け取った情報を書いていく。

河合さん「受け手が受け取ったものを書くとお互いに次のイメージがしやすくなりますよね。最初は、サンドイッチなのかハンバーガーなのかわからないけど、『手で掴んで食べる何かであること』はぼんやりイメージできる。さらにやりとりを重ねて書いていくと、より具体的なイメージができていく。ろう者はこういうやりとりをしています。イメージを連想しながら、答えにたどり着いていく。そんな物事のとらえ方をしているんです。

人のコミュニケーションは、身振り、顔の表情、声の抑揚など非言語の部分が大きな影響を受けていると言われています。つまり、コミュニケーションは言葉の意味のやりとりだけではないんです。非言語コミュニケーションからも受け取っているものが多くある。それを頭の中でイメージして、相手がどういうことを言いたいのか解釈する。聴こえない人もそうやって、日々コミュニケーションしているんです」

ワーク終了後には質疑応答の時間があり、複数の質問が寄せられた。

Q. 空書きをするとき、漢字で書くのがいいのか、ひらがなで書くのがいいのか?

河合さん「いろいろなタイプがいます。漢字がわかっても、読み方がわからない人もいるんです。手のひら文字の場合は、漢字だとありがたいです。空書きは、どっちでもOK。とりあえず漢字で書いて、伝わらなかったらひらがなでもいいかもしれません」

Q. 一方が知らないものを伝えたい場合は、どうするのがいいのか?

河合さん「さまざまな方法で表現する。わからないときは、要素を抽出して、段階的に伝えていくとか。コミュニケーションは年代とかでもズレていく。それは当然なので、やりとりを繰り返しながら伝え合っていく。諦めてしまう人も多いけれど、諦めずやりとりを続けてほしいです」

「『目で見る言語』である手話を体得していくための、柔軟体操のような講座です」ステップ1の紹介文にはこう書かれている。まさに柔軟体操だった。

普段無意識に行っている「見る」という行為を身体を動かしながらほぐす。他者の手の動き、表情、目線、身体全体を見る。伝える行為の最中だけではなく、その前後から見る。受け取ったものを表現し、相手のリアクションを見ながら、ずれを確認する。さまざまな「見る」を体感することで、「見る」からはじまるコミュニケーションと出会い直せた。

この経験をもとに、次のステップである「手話と出会う。」に参加できるのが、今から楽しみでならない。

(執筆:木村和博/編集:嘉原妙/撮影:齋藤彰英)

関連情報

■step2|プラクティス:手話と出会う。 *申込終了

2021年度に公開した「映像プログラム」を教材に、手話でのコミュニケーションの基礎を学ぶオンライン講座です。映像プログラムは、いつどこからでも視聴いただくことができます。

■step3|コミュニケーション:手話を使い会話する。[対面講座(全6回)] *申込終了

アートプロジェクトの現場のシーンを想定した会話を通して、手話でのリアルなコミュニケーションを実践できる対面講座です。

イベントの受付対応や、展示会場や劇場での座席のご案内、ショップでの商品説明や販売対応災害時の対応、自動販売機やお手洗いのご案内など、いま、参加者が学びたい手話表現やコミュニケーションをロールプレイ形式で身につけます。詳細はこちらから。