共通: 年度: 2012

アートアクセスあだち 音まち千住の縁

「縁(えん)」を育み、つないでゆく

足立区制80周年記念事業をきっかけにはじまったアートプロジェクト、通称「音まち」。人とのつながりが希薄な現代社会において、アートを通じて新たな「縁(えん)」を生み出すことを目指している。下町情緒の残る足立区千住地域を中心に、市民やアーティスト、東京藝術大学の学生たちが協働して「音」をテーマとしたプログラムを複数実施している。

実績

2011年度、音まちのプログラムのひとつとして、無数のシャボン玉でまちの風景を変貌させる「Memorial Rebirth 千住」(通称、メモリバ)が千住の「いろは通り商店街」からはじまった。現代美術作家の大巻伸嗣のみならず、事務局スタッフや市民、足立区職員や東京藝術大学の学生たちが一丸となって共創するメモリバは、それ以降も毎年会場を変え、かかわり手を広げながら区内各所で実施している。現在ではメモリバを軸に多くの市民メンバーが立ち上がり、シャボン玉マシンを扱うテクニカルチーム「大巻電機 K.K.」や、オリジナルソング「しゃボンおどりの歌」を演奏や踊りで彩る「メモリバ音楽隊」や「ティーンズ楽団」など、メモリバ本番には100名を越えるスタッフが集まることも。音まちが目指す、現代における新たな「縁」が広がり続けている。

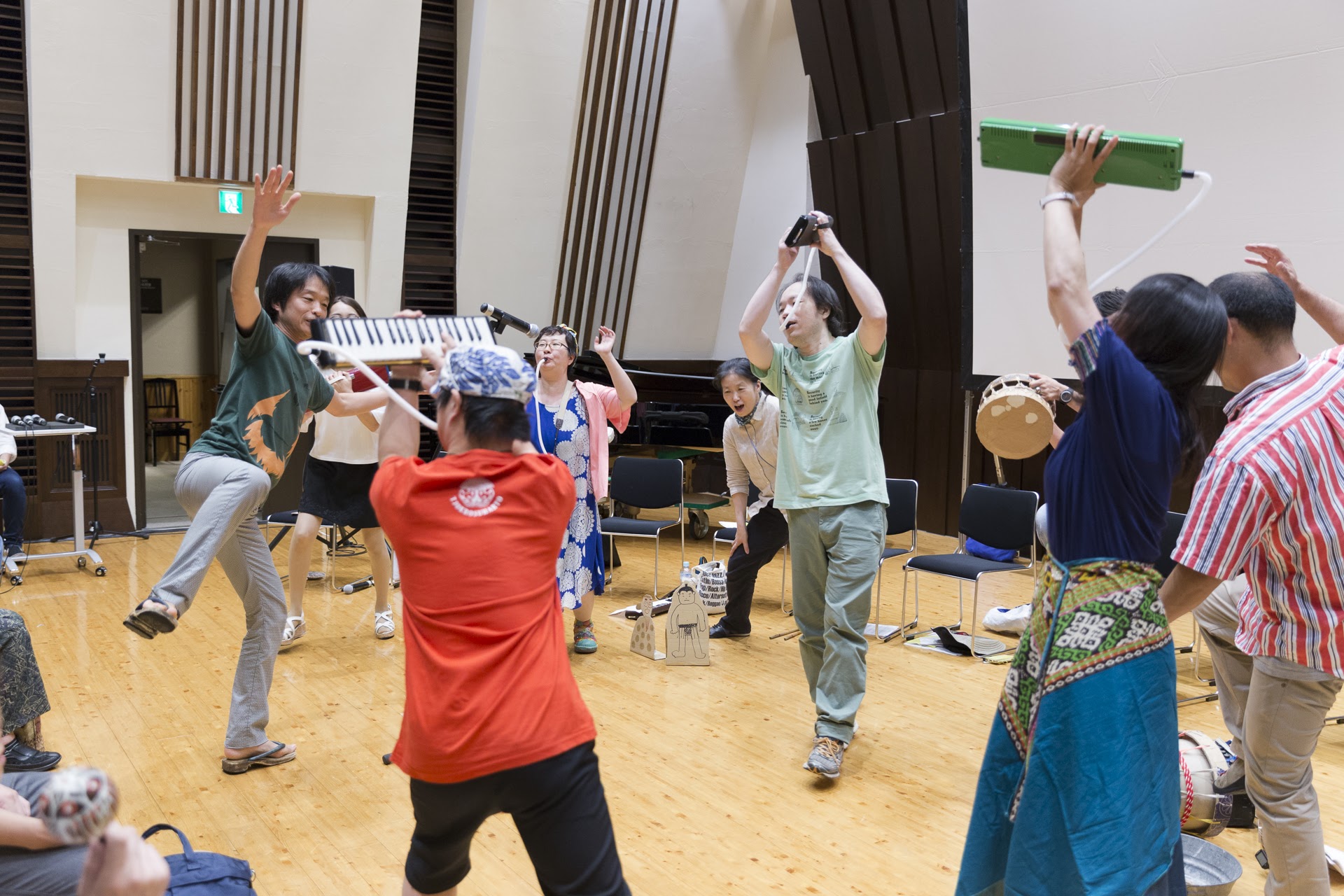

音まちではほかにも、作曲家の野村誠を中心にだじゃれをきっかけとした新たな作曲方法を開発・演奏する「千住だじゃれ音楽祭」や、日本に暮らす外国ルーツの人々の文化を知る「イミグレーション・ミュージアム・東京」など、それぞれのプログラムでアーティストと市民チームによる自主的な活動が続いている。2018年には、戦前に建てられた日本家屋を文化サロン「仲町の家(なかちょうのいえ)」としてひらき、近隣住民や観光客、学生、アーティスト、クリエイター、事務局メンバーたちが交流する場が生まれた。

2021年度には、音まち10年間の活動で育まれた「縁」の集大成ともいえる「千住・人情芸術祭」を開催。これまでも音まちで活躍してきた2人のアーティスト、友政麻理子とアサダワタルによる作品発表に加え、プロアマ問わず市民から出演者を公募した「1DAYパフォーマンス表現街」を企画。音まちの各プログラムを担う市民メンバーや、仲町の家の常連さん、足立区内外で活動する初参加者まで、約50組のパフォーマーが集結し、めいめいの表現を繰り広げた。

東京アートポイント計画との共催終了後も、NPOと足立区、東京藝術大学との共催は続き、まちなかでのアートプロジェクトを通じた「縁」づくりに取り組み続けている。

2024年度は区市町村連携のモデル事業として「Memorial Rebirth 千住」を共催で実施。2020年にコロナ禍により中止となった大規模開催の調整を続け、念願の都立舎人公園での開催にこぎつけた。東京都交通局とのコラボキャンペーンでは、オリジナルの記念品抽選企画や、都営地下鉄全駅及び日暮里・舎人ライナー各駅でのポスター掲出、チカッ都ビジョンでのPR映像放映なども行った。また、市民スタッフ主導の小さなメモリバ「ふわり◎シャボン玉」や、衣装づくりや踊り手・歌い手として参加するためのワークショップ「メモリバ学校」などを通じて、本番に向けた機運を醸成した。12月の本番当日には数多くのバリエーション豊かな屋台が出店。昼の部ではオリジナルの盆踊り「しゃボンおどり」を来場者と輪になって踊り、夜の部ではゲストアーティストのコラボレーションによって、暗闇に一夜限りの幻想的な光と音、そして身体の揺らぐ圧倒的な空間を立ち上げた。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011~2013年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人やるネ、足立区

- 2014~2015年度:東京藝術大学音楽学部、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

- 2016年度~:東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

関連動画

アートの裏方だけのコレクティブはどんな価値を生む? 「Teraccollective」の可能性——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈後編〉

近年アートの世界では、「アート・コレクティブ」と呼ばれる、制作や生活を共有する集団や共同体のあり方に注目が集まっています。この言葉が認知される以前の2000年代初頭から、作家たちの緩やかなネットワークづくりを模索してきた小川さんは、2016年にアーティストを中心とした「Ongoing Collective」を設立。2018年には、TERATOTERAのボランティアスタッフ「テラッコ」のコアメンバーからなる「Teraccollective(テラッコレクティブ)」を立ち上げるなど、アートにおける場や時間の共有の問題を見つめてきました。

これまでの活動を通して小川さんが考えてきた、「コレクティブであること」の可能性とは何なのか? また、Teraccollectiveが主体となって初めて手がけた「TERATOTERA祭り2018」の運営から見えた課題とは? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司とともに探っていきます。

>社会実験としてのコレクティブ。緩やかなつながりから新たな表現を生む——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈前篇〉

裏方だけのコレクティブにできることとは?

——「TERATOTERA」のボランティアスタッフから生まれた「Teraccollective」(以下テラコレ)。あらためて、このコレクティブはどんな経緯から設立されたのでしょうか?

森:僕と小川さんでTERATOTERAの今後について話すうち、「テラッコをコレクティブにしてみたら新しい可能性が芽生えるのでは」というアイデアが生まれたんです。というのも、テラッコはもっと深い関係性がつくれるのではないかと思っていたんですよ。それならば、ひとつの集団として名付けることで、新しいやり方があるかもしれないと。

小川:アーティストのいない、裏方しかいないコレクティブというのは聞いたことがないじゃないですか。もしかしたら、これまでになかった展開がいろいろ起きるかもって。

——メンバーにはどんな職業の方がいるんですか?

小川:本当にいろいろです。元新聞記者からテレビのディレクター、エンジニアやプログラマー、整体師や主婦、行政の人も美術関係者もいます。2年以上テラッコの経験がある人に声をかけて、希望があれば誰でも入れると。期間を設けているのは、長い時間協働することで、価値観もある程度共有できるからです。だから、集まっている人間としては以前から一緒なんですよ。でも、これも言葉の魔術じゃないけど、テラコレと名付けられた瞬間、活動体としてのリアリティが生まれ、やる気が変わったんです。

——僕も一度、ミーティングを見学しましたが、たしかにみなさん熱心でしたね。

小川:「テラコレの私」になったと。だから、じつはやや危険な状態なんです(笑)。みなさん土日を潰して参加してくれて、メール上でもつねに熱い議論を交わしているのですが、良い感じでガス抜きしないといけない。「もっとクールダウンしていいですよ」とは言うんですが。

森:すこし企業戦士っぽいのかな(笑)。アートのコレクティブと言っても、人間ってやはり習慣の生き物だから、普通にしているとそれまで親しんできた社会組織の属性になりがちだと思うんです。そこをどう超えるのか。アーティストは自然とそれをすり抜けて収集のつかない方向に進むんだけど……あれはひとつの才能と言うべきなんだろうね。

小川:あと怖いのが、テラッコがキュレーターになってしまうことで。つまり、「この社会問題に対してこんな展覧会を開きたい」という話になると、それはキュレーターの仕事になってしまう。そうではなく、アーティストやキュレーターのフォローに入るような、あくまでも裏方のコレクティブとしてできることの可能性を追求したいんです。

森:演劇の世界で言う制作チームですよね。展示から記録集制作まで一元管理する。

——実際、TERATOTERAの記録集は、編集から執筆までテラコレが手がけていますね。

小川:プロフェッショナルな制作集団なんです。でも、テラコレができたと話したら、作家たちはみんなすごく喜んでいました。あらためて信頼度が増すし、この人たちに任せておけば大丈夫だろうとなりますからね。

ヒエラルキーのない関係性から、共同体は生まれる

——TERATOTERAでは、アーティストとのコミュニケーションもテラコレが担っています。ただ、それは専門職としてのキュレーターやアートマネージャーからしてみれば、ハラハラすることですよね。最初から安心してその役割を渡せましたか?

小川:それは、僕が作家のことをすごく信頼していて、よく知っている人としか仕事をしないからできることかもしれません。作家には「何か変なことがあれば言ってね」と言ってあるし、そもそも僕にとって作家はそんなに偉い存在ではないんです。テラッコやテラコレのメンバーと、作家は対等だと思っていて。

——ミーティングを見ていても思いましたが、小川さんとテラコレのメンバーとの距離感は独特ですよね。

小川:基本的に、みなさんと話すときは敬語ですからね。Ongoingでインターンというかたちでいろいろと手伝ってくれる子たちにも敬語だったりするし。

——アーティストに対しては?

小川:作家には敬語なんて使いません(笑)。もちろん、作家も作品もリスペクトはしているけれど、パシリになってはいけないと思うんですよね。それはテラコレができたときにもメンバーに言いました。裏方のチームができたからといって、べつにアーティストが偉いわけではないと。失礼なことをしないように気をつけるのは、一方的にテラッコの側が意識することではなくて、アーティストも同じことですよね。やっぱり、コレクティブというものにおいては、ヒエラルキーがないことがすごく重要だと思うんです。意図していなくてもヒエラルキーが生まれてしまう状況には敏感であるべきだけど、作家はもともとヒエラルキーが関係ない人たちだから、敬語なんて使う必要はないんですよね。

——小川さんは、冒頭にも挙がった東南アジアのリサーチのあと、現地で見たコレクティブのあり方を「オーガニック」、日本語では良い塩梅という意味での「適当」という言葉で表現されていましたが、まさにそうしたあり方を意識しているということですね。

小川:向こうのコレクティブは、日本に比べてぜんぜん緩いし、時間も守らないし、よくこれで回っているなと思うことだらけでした。でも、なぜ回るかというと、どこかひとつの場所がそうなのではなく、すべての拠点が適当だからなんです。と同時に、それは昔からネットワークづくりを考えていた人間にとっては発見でもあって、ある種の適当さを許さないと、そもそも共同体なんか生まれないことが実感できたんです。

——普通、チームをつくったときには宣言文やルールを掲げてしまいますね。

小川:そうそう。システムとか決まりを掲げちゃいますよね。でも、それだと共同体をつくることも変化することもできない。僕、若い作家から「小川さん、もっとこうしてくださいよ」ってすごく意見を言われるんです。そういう言葉をひとつひとつ聞くことはすごく大切で、そのことで自分もOngoingという場もすこしずつ変わっていける。でも、ヒエラルキーがあれば意見は言えませんよね。それを気兼ねなく言ってくれる状況をどうつくり出していくのか。変化していくための身構え方は、東南アジアを訪れてすごく勉強になりました。

森:バッファーをどこまで持てるか、ということですよね。皮一枚で繋がっているような緊張感があると、すこし接触しただけで切れてしまうんだけど、タメがあれば笑って済むじゃないですか。いろんなものと付き合っていくうえでは、そのタメの部分がとても大切で。でも、繰り返しだけど、小川さんには芯があるんです。だから、これはビジネスマンや政治家のスタイルとは違うんですよね。芯を持ちつつ、命名されていないものや価値化されていないものをできるだけ引き取ろうとしたとき、出てくるスタンスだと思う。

小川:たしかに僕、めちゃくちゃ好奇心は強いんです。知らないものや、分からないものに対して。というか、自分にはそれしかないかもしれませんね。

アートがアートであるための社会実験

——前篇の最後でも触れた通り、昨年行われた「TERATOTERA祭り2018」は、テラコレが主体となって初めて手がけたプロジェクトでした。三鷹駅周辺を舞台に、気鋭の作家も多数参加していましたが、開催を通して感じた課題を教えてください。

小川:前提として言えば、みんな頑張っていたし、クオリティは高かったと思います。テラコレのメンバーの達成感もあったんじゃないか。ただ、自分の持ち場だけはちゃんとやるという感じで、ほかの展示は見ていなかったりもしたので、「それはもったいないし、意味ないよ」とは伝えました。テラコレと言うなら、なおさらすべての作品を自分たちで見て、理解して、説明できるようにしておかないといけないとは思います。

森:「アートプロジェクトあるある」ですね。ただ、そうした課題の扱いは難しい。従来の組織のようにヒエラルキーを設定して、先回りして指示するのは簡単だけど、それでは学びがないし、楽しくないんです。そうではなくて、コレクティブとして学びながら更新していくためには、意識的に一回転遅れて進行する状態を保てるかどうかだと思っていて。つまり、まずやって、気づきを次の日フィードバックする。「来年のために今年はやる」ぐらいの気持ちの方が、楽しいんじゃないか。そこでの問題は、その状態を誰が意識的に容認するのかということで、周りが許すのか、本人たちが許すのか、が問われる。

——失敗や合理的じゃないものと、いかに自覚的に付き合うのかということですね。

森:ビジネス的で合理性を志向するサービス開発やイベント運営だったら、そういう思考はありえないですよね。でも、アートプロジェクトも、コレクティブも、そもそも合理的なものではないわけです。

小川:すこし角度は違うけれど、TERATOTERAの企画があまりにも「アートを知っている風」の、アートファンが安心できるようなものになってしまったら違うな、とも思いました。どこかで何かが破綻していて、アートファンは見たくないかもしれないけれど、たまたま出会ったまちの人にとっては何か変わるきっかけになる。そんな危うさみたいなものがあっていいのかなと。

森:破綻は、チャレンジの結果でもありますよね。だから今回の「TERATOTERA祭り」は、それまでディレクターを務めていた小川さんの代わりをテラコレが行った初回としては、上手に踏襲している。その意味で完成度が高いのは当たり前なんだけど、本当はもっと破綻とチャレンジの背中合わせの感じがあった方がいい。優等生的になりがちなところに、いかに構築性のある破壊を意図的に入れられるのか。そこのつくりこみができると、コレクティブは面白いですよ。

——小川さん的には、テラコレは今後、どんな存在になると良いと考えていますか?

小川:一番は、メンバーがずっと楽しめる場であればいいと思います。あの人たちは本当にすごいんですよ。展覧会を見ている量も半端じゃなくて、みんなで集まって海外の芸術祭に訪れたりもしているんです。昼間はバラバラで展示を見て、夜は感想を言いながら飯を食う、みたいな。冒頭に話した生活のシェアみたいなものにますます近づいている。ただ、共同で何かをやること以外は、進む方向も正解も分からなくて。一種の社会実験じゃないですけど、コレクティブとはコレだと言えないところが面白いと思うんです。

——それは、アートというものを超えた共同体の面白さでもあるんですか?

小川:いや、僕は生まれつき、アートじゃないものには興味がなくて(笑)。ただ共同生活がしたいわけではなくて、まずアートがあって、そのうえでコレクティブ的な考え方をすることが僕にとっては大切なんです。社会には、アートじゃないとできないことが絶対にあって、でも、そのためにはアートがアートであり続ける必要がある。アートと言ってもすぐにお金の話になるし、それこそ公共の道具にもされるじゃないですか。そうじゃないものを担保するために、Ongoingのいろんな活動はあると思っています。

Profile

小川希(おがわ・のぞむ)

TERATOTERA ディレクター/Art Center Ongoing 代表

2002年から2006年にわたり、東京や横浜の各所を舞台に若手アーティストを対象とした大規模な公募展覧会「Ongoing」を、年1回のペースで企画、開催。その独自の公募・互選システムにより形成した数百名にのぼる若手アーティストネットワークを基盤に、既存の価値にとらわれない文化の新しい試みを恒常的に実践し発信する場を目指して、2008年1月に東京・吉祥寺に芸術複合施設 Art Center Ongoing を設立。現在、同施設の代表を務める。

また、JR中央線高円寺から国分寺を舞台としたアートプロジェクト TERATOTERA(テラトテラ)のディレクターとしても活躍する。

最近では2016年1月から4月までの3カ月、国際交流基金アジアフェローシップとして、東南アジア9カ国に点在する83カ所のアートスペースをリサーチした。

TERATOTERA

Art Center Ongoing

社会実験としてのコレクティブ。緩やかなつながりから新たな表現を生む——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈前篇〉

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回は、吉祥寺の芸術複合施設「Art Center Ongoing」の代表で、2009年度よりJR中央線の高円寺〜国分寺間を舞台にしたアートプロジェクト「TERATOTERA」を展開する小川希さんにお話を訊きました。

近年アートの世界では、「アート・コレクティブ」と呼ばれる、制作や生活を共有する集団や共同体のあり方に注目が集まっています。この言葉が認知される以前の2000年代初頭から、作家たちの緩やかなネットワークづくりを模索してきた小川さんは、2016年にアーティストを中心とした「Ongoing Collective」を設立。2018年には、TERATOTERAのボランティアスタッフ「テラッコ」のコアメンバーからなる「Teraccollective(テラッコレクティブ)」を立ち上げるなど、アートにおける場や時間の共有の問題を見つめてきました。

これまでの活動を通して小川さんが考えてきた、「コレクティブであること」の可能性とは何なのか? また、Teraccollectiveが初めて主体となって手がけた「TERATOTERA祭り2018」の運営から見えた課題とは? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司とともに探っていきます。

「生活をシェアすること」の現在地

——小川さんは2008年から「Art Center Ongoing」(以下Ongoing)を拠点に、アートの共同体づくりの試みをさまざまに行ってきました。その活動には、近年の「アート・コレクティブ」という言葉の普及のなかで、新たな光が当てられていると感じます。

小川:おそらく名称が普及したことで、外からの認識の通りが良くなったんだと思うんです。そもそも僕が「コレクティブ」という言葉を知ったのは、以前、東南アジアのアーティストやキュレーターと横浜で話したときのことでした。向こうにはコレクティブという表現者の自治的な集まりがたくさんあると知り、興味を持ったんです。そして、2016年に東南アジア9カ国83カ所のオルタナティブスペースやコレクティブ拠点を巡ったのですが、現地で人々の緩やかなつながりを見て、日本にはコレクティブという言葉はないけれど、Ongoingの活動はこれと同じだと感じたんです。

——言葉を得たことで、自分たちの活動の輪郭がはっきりしたわけですね。

小川:Ongoingの見え方って、美術館などでは扱いづらい作家が集まって楽しそうにしている、美術的には評価しにくいものだったと思うんですね。でも、言葉ができたことで風通しが良くなったのかな。もちろん、以前から日本にもアートのグループはたくさんありましたが、僕がコレクティブと呼ぶのは必ずしも制作のための集合体ではなくて、生活そのものをシェアするような感覚を持つものなんです。これは、アーティストの個人性に焦点を当てていたこれまでのアートの世界では認知しがたい領域だったのではないかと思います。

森:西洋やそれを追認している日本では、基本的にアートとは個人性をベースにしたものと考えられてきましたからね。そのなかでコレクティブなあり方は、奇異なものとして周縁的に見られていたけど、それがアートのもうひとつの軸になりそうな予感が芽生えているのが現在だと思う。もともと美術館の外に出るほど、個人主義とは違うアートに可能性を見る人が多いんです。人が集ったりつながったりすることが、ただの「仲良し」でなく、必要性のあるものとして受け取られ始めているのでしょうね。

小川:ちょうどいま、とある公立美術館から、インディペンデントの立場から美術館に求めるものを書いてくれと依頼され、文章を書いているんです。僕は、アートをすることがお金にも名声にもならない日本において、制作を続ける重要な動機になるのは、「隣にいるこいつが続けているから」という、アーティスト同士の関係性だと考えていて。要は「ツルむ」ことがすごく大事なんだけど、美術館はそうした作家間のつながりをつくり出す機能を果たせていない。「美術の館」を名乗るのなら、その機能が大事ではないかと書いたところです。

森:僕も元学芸員なのでその感覚はわかるけど、美術館は宝物殿、「モノの館」なんだよね。美術作品のための最適な環境が考えられていて、「人の館」ではない。だけど、そのあり方を更新していこうという動きもありますね。東京アートポイント計画にも参加されている建築家の佐藤慎也さんは、従来の美術館に対して、人が含まれた作品に対応する新しい美術館を「第四世代の美術館」と呼んでいます。

小川:結局、美術館も「モノの館」としてのあり方が今後は厳しいということに気づいているんだと思うんです。予算が縮小され、作品も買えないなか、美術館の人もアーティストに何をしてあげられるのか、悩んでいるのかなと。僕に原稿の依頼が来るということ自体、いまのアートの世界のそんな現実を表しているのかもしれません。

緩やかな作家のつながりをつくりたい

——Ongoingはもともと、スペース設立以前の2002年から4年間行われていた公募展としてスタートしました。当時から同世代の表現者をつなぐ志向や、既存のシステムへの疑問を打ち出していましたが、その関心はどこから来たものだったのですか?

小川:いまの話ともつながりますが、作家たちのネットワークがまるでないことが一番大きな問題だと思っていたんです。僕は1990年代後半に美大に行きましたが、大学内ですら学部が違うと人を知らなくて、それがすごく貧しいと感じていた。さらに、コンセプトをひとつに洗練させて、どれだけ他者と差異化を図るのか、いかに自分一人がのし上がるための戦略を立てるのかが、アーティストになるうえでの絶対条件のように言われていました。だけど、僕にはそれが全然面白そうに思えなかった(笑)。それよりも、いろんな人のなかに自分もいることの方が絶対に面白いし、その方が全体の質も上がると考えていました。

——そうしたなかで、小川さんが考えた展覧会企画とは、作家が作品をそれぞれプレゼンし合い、自分の面白いと感じたものに投票するといった内容だったそうですね。

小川:参加作家はお互いに面識がなくて、同世代というだけで集まっていました。さきほどの人をつなぐ仕組みが無かったから、それをつくりたいと思ったんです。その後、Art Center Ongoingを立ち上げたのも、作家が適当に緩く集まれる場所が東京にはなかったから。コンセプトや主義主張で集まるという考え方もありますが、「自分はこんな作家だ」と言った瞬間、言葉に引っ張られて、自分の表現が限定されてしまう。それは言葉のまた別の側面で、怖いところですよね。

——悪い意味で、スタイルができてしまうと。

小川:もっと流動的にいろんなものが変化する方がリアルだし、それをやりたいと思っていて。いまもテラッコの人たちに「こうじゃないといけない」とは言いませんから。

森:小川さんがもともとコレクティブな性質の人だったということですよね。多くのディレクターやキュレーターは自分の考え方のラッピングの部分に神経を使うけど、小川さんの場合、そこは若干ルーズでも良いという考え方。でも、小川さんの書いた文章を読むと芯はブレていないんですけどね。本当に、確信犯的に手を抜きますからね。

小川:ははは。

森:スタイルが無いのではなく、小川流のスタイルがあるんです。それが命名されていないものだから、独特に見える。でも、東南アジアに行ったら、じつは同じような考え方の場所がたくさんあったというのが、小川さんの発見でしょう。

——ただ、その緩やかさが、外からの掴みづらさに通じているとも感じます。

森:そうですよね。せっかく「コレクティブ」のような便利な言葉が出てきたのだから、もっと利用することもできるのに、小川さんはどうも使い尽くそうとしていない感じ。だけど、その曖昧な立ち方をキープするのは、意外と踏ん張りが必要なことだと思います。

小川:時間をかけてコレクティブというものを考えないと、すぐに消費されてしまうと思うんです。もっと自分で深めるまでは、あまり前面に出したくなくて。それに、僕が東南アジアで見たコレクティブは、それぞれ別の生態を持っていました。これは僕が関わる二つのコレクティブもそうで、集団であることは同じだけど性質は全然違う。コレクティブってそんな簡単なものではなく、やりがいや幅がまだまだあるんですよね。

「一緒にいる時間」が、アートの引き取り方を変える

——Ongoingは2009年度より、アートポイント計画と「TERATOTERA」を始めています。森さんが小川さんに声をかけようと思ったのはなぜだったのでしょうか?

森:小川さんがもともとこの地域の出身者だったことや、展覧会の運営を何度も経験していたことは大きかったですね。あと、当時は珍しかった、すでにまちなかで活動している人だったこともあります。普通、みんなホワイトキューブに憧れますから。

小川:森さんは、なぜか最初から信用してくれていましたね。たぶん、それは僕がやっていることに「アートがある」と感じてくれたからだと思っていて。アートプロジェクトのなかには、「プロジェクト」はあっても「アート」がないことも多いのかなと。

——「アートがある」?

森:アーティストがかたちにして見せているというだけで、アートは本来、どこにでも偏在しているものなんです。だけど、多くの人はそれを希少なモノとして考えてしまいますよね。「アートはモノではない」と信じていなければ、その微妙だけど本質的なアートの感覚を掴むことはできない。その点、小川さんやOngoingの周辺には、高価だったり有名だったりするようなわかりやすく価値化されたモノはなかったけれど、アートはあったんです。その「わかりにくいアート性」を公共の文化事業でどう引き取るのかは、僕自身の挑戦でした。

小川:アーツカウンシル東京や東京都に方向性を決められるような座組だったらできなかったと思うんですけど、森さんは任せてくれるからやりやすかったですね。

——「TERATOTERA」でOngoingの外に飛び出して、印象的だったことは?

小川:作家が否応なく変わってしまうことが、すごく面白かったですね。危険なアプローチが得意な作家がまちに出た途端ビビっていたり、逆に普段は地味な作家が外だと止めたくなるほど暴走したり(笑)。いわゆるパブリック向けの表現になるという意味ではなくて、外に出たときに表現者に個人として起こる変化というのがあって。作家がすごいスピードで変わらざるを得ない状況を与えられたことが、一番嬉しいことでした。

森:あと、テラッコの方たちとは「TERATOTERA」を通じて知り合ったわけですが、このプロジェクトほどアーティストとボランティアの接点が多い場所はないかもしれませんね。

小川:テラッコは普段、アートと関係のない仕事をしている人も多いんですけど、作家との距離がとても近いから、どんどんアート的な思考になっていくんです。最初は作家が何を話しているのか意味不明なんだけど、3年もやっているとその思考が掴めてくる。

森:その意味で言うと、昨年の「TERATOTERA祭り2018」は、小川さんではなくテラッコのコレクティブ「Teraccollective」(以下テラコレ)が初めて主体となって運営しましたよね。まちなかのプロジェクトには、アーティスト自身はアート思考でも、事務やマネジメント側の受け取りが甘いために、見え方としてすごく薄っぺらい催事イベントになってしまうケースも多いんです。だけど、テラコレの現場は居心地が良いというか、そのハレーションがなかった。人間ってアーティストや作品だけではなくて、運営側のコミットの仕方とか費やした時間とか、そういう総体を無意識のうちに感じるものだと思うんです。

小川:作家にとっても、テラッコと多くの時間を共有しながらつくる経験は、自分だけの制作とは違うものにならざるを得ないんです。それはTERATOTERAの特徴で、テラッコはアーティストではないのに、懸命に手伝ううち、その性質が作品に混ざってしまう。軽い言葉になってしまうけれど、「みんなでつくり上げている感」はすごくあるんですよ。

>アートの裏方だけのコレクティブはどんな価値を生む? 「Teraccollective」の可能性——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈後編〉へ

Profile

小川希(おがわ・のぞむ)

TERATOTERA ディレクター/Art Center Ongoing 代表

2002年から2006年にわたり、東京や横浜の各所を舞台に若手アーティストを対象とした大規模な公募展覧会「Ongoing」を、年1回のペースで企画、開催。その独自の公募・互選システムにより形成した数百名にのぼる若手アーティストネットワークを基盤に、既存の価値にとらわれない文化の新しい試みを恒常的に実践し発信する場を目指して、2008年1月に東京・吉祥寺に芸術複合施設 Art Center Ongoing を設立。現在、同施設の代表を務める。

また、JR中央線高円寺から国分寺を舞台としたアートプロジェクト TERATOTERA(テラトテラ)のディレクターとしても活躍する。

最近では2016年1月から4月までの3カ月、国際交流基金アジアフェローシップとして、東南アジア9カ国に点在する83カ所のアートスペースをリサーチした。

TERATOTERA

Art Center Ongoing

小金井アートフル・アクション!

市民がアートと出会い、心豊かな生き方のきっかけをつくる

小金井市芸術文化振興計画推進事業として、小金井市をフィールドに、市民がアートと出会うことで、心豊かな生き方を追求するきっかけをつくることを目的とするプロジェクト。芸術文化によるまちづくりの検討や市民が事業にかかわる場づくりを行う。

実績

小金井市芸術文化振興計画をきっかけとして、2009年度に小金井アートフル・アクション!が始動する。東京アートポイント計画では、2011年度から数々のプログラムを共催した。2012年度からは市内の学校を中心に学校連携事業に取り組んできた。年間2〜3校を対象に、授業づくりの段階から先生たちと議論を重ね、市民スタッフとともに運営した。授業で使う材料をともに考え、道具の使い方を学び、さまざまな技術を試すことから、教科を横断したプログラムづくりがなされた。

2012年度から2016年度にかけて、保育園でのプロジェクトも行われた。壁画制作や音楽、演劇の手法を用いたワークショップを実施。年を重ねるごとに父母会などの保護者を中心とした運営体制に移行していった。2017年度からは70歳以上のメンバーと映像制作を行う「えいちゃんくらぶ(映像メモリーちゃんぽんクラブ)」を開催。「市民」を対象とする事業として、未就学児や高齢者など通常のプログラムでは手の届きにくい層の人たちとのかかわりづくりを意識的に行ってきた。

2015年度からは文化活動家のアサダワタルをゲストディレクターとして「小金井と私 秘かな表現」を3年かけて実施した。最終年には公募で集まった「市民メディエイター」とアサダが、それぞれに小金井の「記憶」をテーマに遠足のコースをつくる「想起の遠足」を行った。2019年度からは、詩人の大崎清夏と振付家/ダンサーの砂連尾理をゲストアーティストに迎え、参加者の市民とともにまちなかでの企画を立案し、実施する「まちはみんなのミュージアム」に取り組んだ。いずれのプログラムも公募した市民が用意されたプログラムの参加者となるだけでなく、アーティストの手法を学びながら、時間をかけて、ともに試行錯誤を重ねて表現まで行うことが特徴である。

オーストラリア在住のアーティスト・呉夏枝(オ・ハジ)とは「越境/pen友プロジェクト」を2019年度に開始した。日本在住の外国にルーツをもつ「おばあさん」とノートを使った文通を重ね、その記憶をたどり、2020年度にはプロジェクトに伴走した参加者とともに「おばあさんのくらし 記憶の水脈をたどる展」を開催した。

複数年の時間をかけて、異なるプログラムが連動しながら進んだ事業の軌跡やかかわった人たちの声は『「やってみる、たちどまる、そしてまたはじめる」小金井アートフル・アクション!2009-2017活動記録』にまとめられている。また、東京アートポイント計画との共催の最終年には、事務局長の宮下美穂の対談や書き下ろしを収録した『氾濫原のautonomy|自己生成するデザイン』を発行。これまでの実践での気づきは、2021年度から始動した「多摩の未来の地勢図」へ引き継がれている。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2011年度:小金井アートフル・アクション!実行委員会

- 2012~2020年度:小金井市、特定非営利活動法人アートフル・アクション

関連記事

答えのまえで立ち止まり続ける。市民の生態系と問いかけが生むプロジェクト——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー〈前篇〉

バラバラなものをバラバラなままに。結果を急がず、遍在するものの可能性を丁寧に感知することが必要。——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー〈後篇〉

TERATOTERA

ボランティアが創るアートプロジェクト

古くから多くのアーティストや作家が暮らし、若者の住みたいまちとして不動の人気を誇るJR中央線高円寺駅から国分寺駅区間を舞台にしたプロジェクト。2010年、Art Center Ongoing 代表の小川希を中心に始動。毎年、社会に応答したテーマを掲げ、まちなかで「TERATOTERA祭り」を開催し、現在進行形のアートを発信した。また、ボランティアスタッフ「テラッコ」による企画・運営を通じて、アートプロジェクトの人材育成にも取り組む。

実績

毎年開催した「TERATOTERA祭り」は、ボランティアスタッフ「テラッコ」の実践の場として、 2010年度より吉祥寺駅エリア、 2013年度より三鷹駅エリアで実施し、毎回ドキュメントブックを発行した。事業開始当初よりアートプロジェクトのノウハウを通年で学ぶ連続講座として 「アートプロジェクトの 0123 (オイッチニーサン)」を開講。座学と現場での実践を連動させながら、アートプロジェクトへ参画する人材の裾野を広げている。

2016年度からは、東南アジア諸国で活躍する若手アーティストを招聘し、地域と連携しながら作品制作から発表までを行う 「TERATOSEA (テラトセア)」がスタート。東南アジアからコレクティブのあり方を学び、自分たちのエリアでの実践に取り組んだ。

2018年度にはテラッコの歴代コアメンバー16名によるアート活動を支える組織「Teraccollective (テラッコレクティブ)」 を設立し、「TERATOTERA祭り」のテーマ設定から運営までを主体的に行った。また、武蔵野クリーンセンターや武蔵野プレイスなど、 武蔵野市による施設連携の要望に応えて、アートプログラムを共催するなど、公的な文化事業の担い手となった。

2020年度のTERATOTERA祭りは、「Collective ~共生の次代~」をテーマに、東南アジアと日本から6組のアート・コレク ティブを東京に招聘する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、オンラインにて開催。この状況下でそれぞれのコレクティブがどのように過ごし、何を考え、どのような 作品を発表するか、その話し合いの様子をYouTubeで公開し、 作品ができるまでのプロセスの情報発信にも力を入れた。

そして、2020年には任意団体であった「Teraccollective」が一般社団法人化。東京アートポイント計画との共催終了後も「アートプロジェクトの 0123」など、TERATOTERAの事業を引き継いで展開している。

※ 共催団体は下記の通り変遷

- 2009~2012年度:一般社団法人TERATOTERA

- 2013年度〜:一般社団法人Ongoing

関連動画

関連記事

社会実験としてのコレクティブ。緩やかなつながりから新たな表現を生む——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈前編〉

アートの裏方だけのコレクティブはどんな価値を生む? 「Teraccollective」の可能性——小川希「TERATOTERA」インタビュー〈後編〉

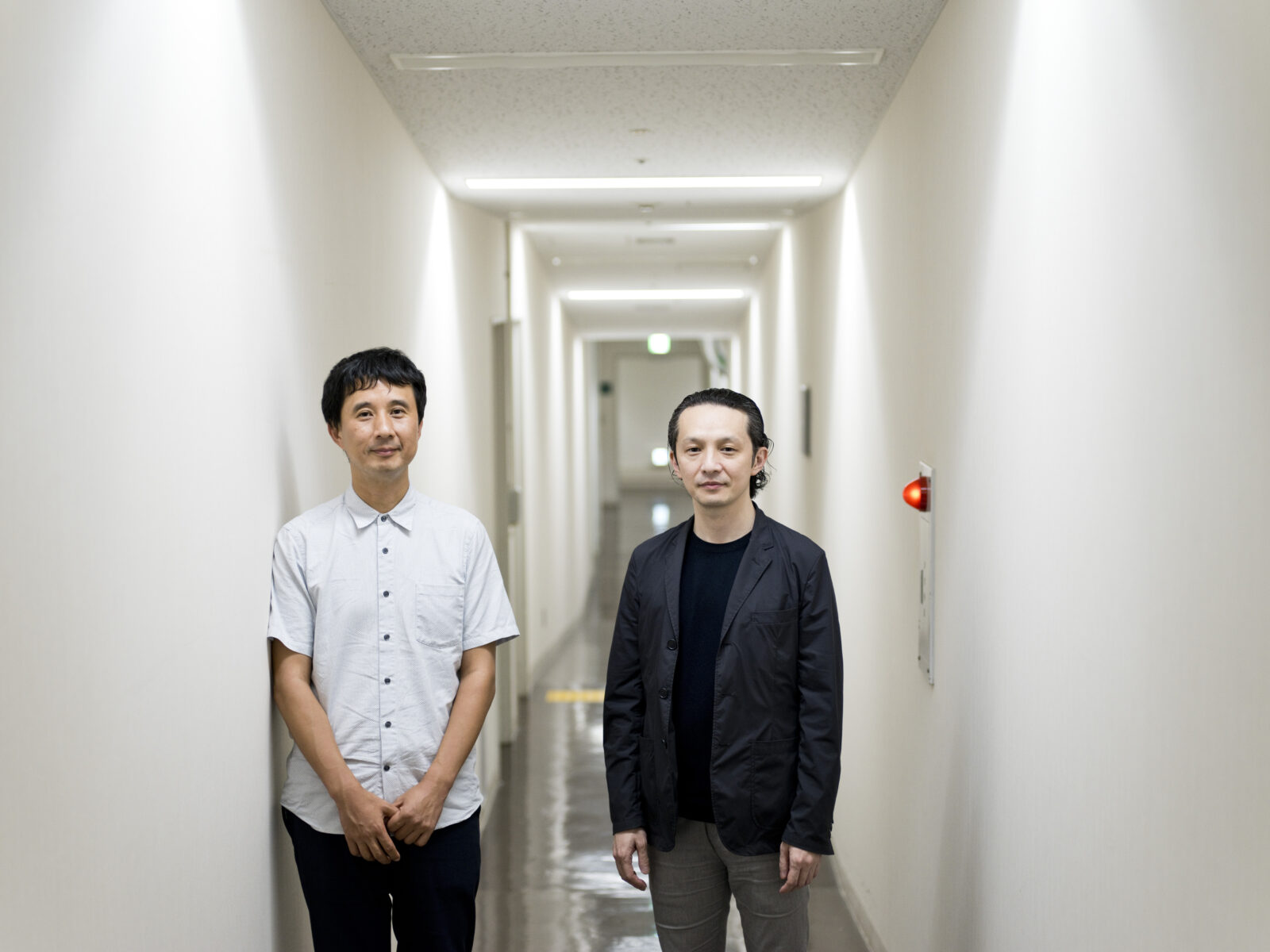

「考える演劇」のために。実験と失敗が広げる、「まち」という名の劇場——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー〈前篇〉

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回は、2010年より「アトレウス家プロジェクト」を展開している、ドラマトゥルクの長島確さんと建築家の佐藤慎也さんにお話を伺いました。

「アトレウス家」とは、古代ギリシャ悲劇に登場する家族のこと。民家や公共施設、都心から遠く離れた離島まで。さまざまな地域を転々としながら行われてきたこのプロジェクトでは、現代のまちに、その土地とは何ら関わりのない演劇の古典作品を投げ入れることで、家や住まい、暮らしのあり方を問うてきました。

演技の上手さを見せたり、物語に観客を没入させたりするような、一般の「演劇」とはかけ離れたその上演。場所との関係やチームづくりまで、そこには、劇場の外に出た演劇の可能性を徹底的に試してみる、実験精神が溢れています。お二人が目指す「考える演劇」とは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と迫ります。

「演劇」に見えない演劇。役者のパフォーマンスはグダグダでもいい、体験者の「考える」体験を重視する。

森:東京アートポイント計画におけるアトレウス家プロジェクトは、2010年の「墨田区在住アトレウス家」に始まり、豊島区(2011年)、三宅島(2012年)と地域を変えて行われてきました(*)。その一連の試みを見てきたなかで、僕が今日のキーワードだと思うのは「失敗」なんです。

*アトレウス家プロジェクトは、東京アートポイント計画での共催事業を終えた後も、形を変え、「淡路島在住アトレウス家」(2013年)、「アトレウス家の新築」(2016年)、「松戸市在住アトレウス家」(2018年)と継続している。

——「失敗」ですか?

森:あるいは、成功と失敗の基準がどこにあるのかという問題。というのも、このプロジェクトでは毎回、とても実験的なつくり方がされていて、両者を分ける基準が外からは見えにくいからです。お二人は一体、何を獲得するためにそんな実験をしているのか。大切にしている「質」とは何なのか。それを、今日は知りたいと思っています。

長島:失敗は山ほどあるので、答えることには事欠かなそうですね(笑)。最初に言っておけば、このプロジェクトでは、役者の演技の完成度を上げることにこだわりがなかったんです。もちろん、稽古はあるのですが、役者の側のパフォーマンスの強度を上げるよりも、観客や僕たちも含めた体験者がそこで何を考えるのか、そこが大事で。何かを考えることができれば、パフォーマンスはグダグダでもいい。そういう基準は、最初からありましたね。

森:演劇を通して何かを考えさせる。ただ、それは観客に多くを委ねるということでもありますよね。高度な読み取りができる観客はいいけれど、受け身の人は置いてけぼりにされる可能性もある。そんなアトレウス家の実験的な性格がもっともよく現れていたのが、東日本大震災後に行われた「豊島区在住アトレウス家」(以下、「豊島」。)だったと思います。

——そこでは、どんな光景が広がっていたのですか?

森:アトレウス家は、まちに演劇の古典をインストールすることを掲げていますが、これは豊島区の公共施設(雑司が谷地域文化創造館)の無個性な会議室などで、役者が日常と区別のつかない姿を見せるものでした。考え抜かれたものだけど、一見何もしていないように見えたんです。

長島:あそこでは確信犯的に観客を突き放したんです。震災直後の当時、こういうことはしたくない、と思うことが多くありました。つまり日本各地で、進行形で避難生活を送っている人たちがいる。それに対して、役者が気軽に彼らを代弁する権利はないだろうと。いっぽうで、公共施設という住居ではない場所で過ごすことを通して、そうした場所での生活を想像してみることは重要だと考えていました。何かを演じるのではないかたちで、ある場所に「いる」ということを、ここでは見せたかったんです。

森:その問いを言葉として発することもできるなか、あの現場は演劇の鑑賞としてかなり特殊でした。そこには、役者の上手さやサービスがない。いや、その「サービス」が普通の意味から一歩先に行ったものなので、お二人の問いにシンクロできる人にはいろいろと見えるのだけど、そこに辿り着かない人には何も見えない。要は、震災直後にその問題を当事者として引き取っているか、突きつけられる現場になっていたわけです。

佐藤:何かをきっかけに観客の見る風景が変わることを、僕らは「スイッチが入る」と表現しているのですが、豊島はたしかに、それが一番入りにくい現場でしたね。

森:おそらく多くの人は、芝居を見ている感じがしなかったと思います。

長島:しかし、何かを演じているのを見るのが演劇かというと、じつはそうとは限らないんです。ある空間、時間のなかに身体がいて、その体感が変わることも、演劇が扱うべき重要な問題だと思います。実際、豊島ではホテルのように、観客にただその場で過ごしてもらいました。施設を歩き回ったり、床に寝転んだり、本当に寝たり。

——そうした提示の仕方をしたのはなぜですか?

長島:豊島区と、その前年の墨田区とで、フォーカスするものが「名詞」から「動詞」に変わったんです。名詞とは、家やまちなど、見えるモノのことですね。普通の民家を舞台にした墨田では、演劇的な仕掛けで、そんなモノを見せようとしていました。

しかし、豊島では、「いる」「住む」「寝る」といったアクション、つまり動詞に焦点が移ったんです。演劇というものは、名詞も動詞も扱える。そして観客は、名詞の場合、モノを見ることになりますが、動詞の場合、見るだけじゃなく行為者にもなりえる。この二つの品詞の区別は、僕のなかでも豊島の経験を通して、はっきりと意識するようになったものでした。

遠いものの連結が想像力を働かせる。違和感から「考える」きっかけをつくるアプローチ

森:いまの豊島の例が典型的ですが、お二人の取り組みは普通の演劇的なアプローチではない。さらにお話を聞く前に、ここでプロジェクトの始まりを振り返りましょうか。この企画の前身は、2009年の《戯曲をもって町へ出よう。》(以下、「戯曲」。)というプログラムでしたね。

佐藤:この作品は、東京文化発信プロジェクト室(*)の大学連携事業「学生とアーティストによるアート交流プログラム」の一環で行われたものでした。もともとは僕が、教えている日本大学の建築学科の学生とともにその公募に参加しようと思い、東京藝術大学で教えている長島さんに声をかけたんです。

*公益財団法人東京都歴史文化財団内の組織。2015年4月にアーツカウンシル東京と組織統合した。

森:「戯曲」は、都内のまちで3本の海外の古典を演じるというもの。佐藤さんの研究室の学生が探してきた谷中の空き家の各部屋で、同時進行で進む演劇作品がそのひとつ「エレクトラ」でした。そもそも、なんで「戯曲を持って町へ出よう」なんて考えたのですか。

長島:佐藤さんから声をかけられたとき、ほとんど直感的に、海外の古典作品をまちなかに持ち出したらいいんだと思ったんです。そこには二つの背景がありました。ひとつは先行事例の存在で、僕が研究していた作家サミュエル・ベケットの作品に、『ゴドーを待ちながら』という有名な戯曲があるのですが、これを、1993年に作家・批評家のスーザン・ソンタグがサラエボで、2007年にアーティストのポール・チャンがニューオリンズで上演しています。

ソンタグが上演した当時のサラエボは、空爆が続く紛争状態でした。ソンタグはそこで地元の演劇人と一緒に上演を行うのですが、ここには戯曲と社会の関係の逆転があるように思えました。つまり、そのころの日本のような平和な環境では、劇場では戯曲が主で、そこに趣向として時事性を反映させるのに対し、ここでは状況が主で、それに応答するかたちで戯曲が選ばれています。

——戯曲と社会情勢の主従関係が入れ替わっていたと。

長島:同じくチャンの上演も、甚大な被害を出したハリケーン「カトリーナ」の被災地で行われたものです。もともと『ゴドー』は、ヨーロッパが瓦礫の山だった終戦直後に書かれた作品で、いつ来るか分からない「神(God)」に似た名前の人物を二人の男がひたすら待つだけの話。チャンやソンタグの上演は、そんな『ゴドー』をいまどう使うのかという実験として面白く、戯曲と土地の化学反応の例として意識していました。ただし震災前の日本の場合、彼らのような切実さはまったくなかったのですが。

——では、もうひとつの理由とは?

長島:いまの話と連続しますが、まちに演劇を持ち出すにあたり、土地と関係ないものをぶつけた方がいいと考えたんです。遠いものの連結が想像力を働かせる。これはシュルレアリスムの基本的な考え方ですよね。ゆかりのある作家の作品より、ある効果的な違和感を持ったものをマッチさせる方が、何かしらを考えるきっかけが生まれるだろうと考えました。

森:「戯曲」でお二人が手がけた作品に僕は強く惹かれてしまったんです。それで、「次は東京アートポイント計画で何か一緒にやりませんか」と声をかけました。

——2010年当時は、東京アートポイント計画が始まったばかりの時期でしたね。森さんはなぜ、長島さんと佐藤さんによるプロジェクトが必要だと思ったのですか?

森:現代美術にもまちなかを使う表現が多くありますが、美術的なアプローチでいじることができる領域は限られているんです。決して万能じゃないと、現代美術の学芸員経験者として考えていました。その点、演劇は必然的に人が絡みます。まちなかでアートプロジェクトを始めるのであれば、演劇的アプローチにはさまざまな可能性がある。ただ、誰でもいいわけじゃない。

そのなかで、お二人が挑戦していた古い家を舞台に見立てる手法や、演じると演じないの曖昧な境界をつくるという考え方はアートポイント的には必要でした。何より、「実験したい感じ」がすごくあったんです。確立した手法の展開ではなくて、失敗によって可能性を広げる実験……それこそが東京アートポイント計画で欲しいアートプロジェクトです。

「構造」というブレイクスルー。同時多発的な演劇鑑賞を「テレビ番組表」で促す

——そうして始まったプロジェクトですが、さきほどお聞きした豊島区の前後にあたる墨田区や三宅島では、どのような取り組み、実験を行ったのでしょうか?

森:墨田のときは、あえて隅田川の花火大会に上演時間をぶつけていましたよね。

佐藤:それこそ、あれは「失敗」と言えるかも(笑)。墨田では、花火大会の日に特別上演を行ったんです。花火を横目にアガメムノンという王様が東向島駅を出発し、到着した暗い家のなかで妻の愛人に殺される。家では同時多発的に複数の場面が進むという仕掛け。しかし、観客が予想と違う動きをして、誰も見ていないシーンが生まれてしまいました。

長島:一応、何が起きているかを場内アナウンスしていたのだけど、複数の場面のうち片方だけにお客さんが集まってしまい、もうひとつの重要な場面を誰も見ていなかった。

佐藤:その辺のオペレーションに関しては、失敗だったと思いますね。

長島:ほかにも、終演後、花火を見ながらお客さんと飲もうとしたら、芝居が殺人の話だったから、みんなドヨーンとしてぜんぜん盛り上がらなかったり(笑)。

一同:(笑)

長島:でも、そのときの失敗を経て、次の公演では、佐藤さんが同時多発的にものを見せるには、「テレビの番組表」的なプログラムシートをつくればいい、ということをひらめいたんです。これがあれば、家のなかで流れている複数の時間を見渡しながら、チャンネルを変えるみたいに行き来できるようになる。僕たちはそうした枠組みのことを「構造」と呼び始めたのですが、この発見は決定的でしたね。

森:面白いのは、その構造の有無を、不思議なほど観客も察知することですよね。それがあるかないかが、居心地の良さにも直接的に関わってくる。

長島:この発見がなぜ大きかったかというと、それが、構造の「二つ目」だったからなんです。じつは前身の「戯曲」のときから、「家の内覧会」という構造はあったんですね。でも、「戯曲」はある程度勢いでできちゃったけど、劇場ではない空間でやるにあたって、それ以外の構造のモデルが頭になかった。それだけでは上手くいかなくなったとき、「番組表」という別の構造を乗せることもできる、と気づいたんです。そして、二つ目があるなら、三つ目、四つ目も考えられるだろうというブレイクスルーがありました。

森:じゃあ、そこからはまちなかの演劇における構造を探すことに自覚的になった?

長島:ある意味、そうですね。だから、豊島の構造は「ホテル」ですし。つまり「構造」と呼んでいるのは、体験のモデルとなる、抽象的な「見立て」ともいえます。共有できる構造があればいろんなことができることに、そのあたりで自覚的になりましたね。

森:いっぽう、三宅島では、島の一周を山手線に重ねたツールを制作し、地理的理解を促す構造をつくられていました。

長島:あれは素朴に僕の体験から生まれたアイデアで、最初に島を訪れたとき、方角がまるで分からず戸惑ったんです。どこからも中央の山が見えていて、何か手立てがないとアプローチできないと感じた。それで、都庁のサイトで三宅島の噴火に関する資料を見ていたら、「三宅島の一周は山手線とほぼ同じ」との記述を見つけて、これだと。

佐藤:それで、丸い三宅島と縦長の山手線を重ねた地図をつくりました。アトレウス家プロジェクトではだいたい長島さんが最初に深く対象に入り込むので、僕は自覚的に客観的な立場から関わるようにしています。面白かったのは、その地図を見て島のカフェの人が「うちの店は代官山なんですね」と喜んでいたこと。これで正解だった、と思った(笑)。

——その重なりへの喜びも、演劇的な体験なのでしょうか?

佐藤:演劇がある身体的な体験だとすれば、あの地図があることで、三宅島の位置関係や距離感が初めて身体で分かるということだと思うんです。三宅島の地図を見ても、現地を訪れても分からないようなことが、別のレイヤーを重ねることで見えてくる。

森:こうして振り返ると、本当に毎回違うことをしていますね。

長島:さきほど森さんは「実験したい感じが良かった」とおっしゃったけど、正確に言うなら「実験しかしたくない」(笑)。わざと毎年、やることを変えてきました。

佐藤:これまでと同じだと、嫌になっちゃうんだよね。

長島:飽きちゃうんです。自分たちがつまらないのは観客にもバレるので。

>〈後篇〉「まちなかの演劇で試される、「メタな視点」と「長い時間」。オルタナティブがスタンダードになった後 ——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー」を読む

Profile

長島確(ながしま・かく)

ドラマトゥルク/翻訳家

日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家・振付家の作品に参加。近年は演劇の発想やノウハウを劇場外へ持ち出すことに興味をもち、アートプロジェクトにも積極的に関わる。

最近の参加作品/プロジェクト:『コジ・ファン・トゥッテ』『魔笛』(ともにニッセイオペラ2018)、『半七半八(はんしちきどり)』(中野成樹+フランケンズ、F/T17)『Double Tomorrow』(ファビアン・プリオヴィル×演劇集団円)、『←(やじるし)』(さいたまトリエンナーレ2016)、『ザ・ワールド』(大橋可也&ダンサーズ)ほか。

東京アートポイント計画では『墨田区/豊島区/三宅島在住アトレウス家』『長島確のつくりかた研究所:だれかのみたゆめ』など。

ドキュメントとして『アトレウス家の建て方』、『つくりかた研究所の問題集』(共編著)。共著に『〈現代演劇〉のレッスン』、訳書にベケット『いざ最悪の方へ』、『新訳ベケット戯曲全集』(監修・共訳)。 一般社団法人ミクストメディア・プロダクト(mmp)代表理事。中野成樹+フランケンズ所属。東京藝術大学特別招聘教授、座・高円寺劇場創造アカデミー講師。2018年よりフェスティバル/トーキョーのディレクターに就任。

佐藤慎也(さとう・しんや)

建築家/日本大学理工学部建築学科教授

1968年東京都生まれ。建築に留まらず、美術、演劇作品制作にも参加。『+1人/日』(2008、取手アートプロジェクト)、『個室都市 東京』ツアー制作協力(高山明演出、2009、フェスティバル/トーキョー)、『戯曲をもって町へ出よう。』コンセプト(中野成樹・長島確・矢内原美邦演出、2010)、「3331 Arts Chiyoda」改修設計(2010)、『アトレウス家シリーズ』(2010-)、『四谷雑談集』+『四家の怪談』つくりかたファンク・バンド(2013、フェスティバル/トーキョー)、「としまアートステーション構想」策定メンバー(2011-17)、「長島確のつくりかた研究所」所長(2013-16)、『←(やじるし)』プロジェクト構造設計(長島確+やじるしのチーム、さいたまトリエンナーレ2016)、『みんなの楽屋』(あわい〜、2017、TURNフェス2)、「東京プロジェクトスタディ2|2027年ミュンスターへの旅」ナビゲーター(TARL、2018)、「八戸市新美術館」建設アドバイザー(西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計系共同体設計、2020開館予定)など。

アトレウス家プロジェクト

まちなかの演劇で試される、「メタな視点」と「長い時間」。オルタナティブがスタンダードになった後 ——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー〈後篇〉

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回は、2010年より「アトレウス家プロジェクト」を展開している、ドラマトゥルクの長島確さんと建築家の佐藤慎也さんにお話を伺いました。

「アトレウス家」とは、古代ギリシャ悲劇に登場する家族のこと。民家や公共施設、都心から遠く離れた離島まで。さまざまな地域を転々としながら行われてきたこのプロジェクトでは、現代のまちに、その土地とは何ら関わりのない演劇の古典作品を投げ入れることで、家や住まい、暮らしのあり方を問うてきました。

演技の上手さを見せたり、物語に観客を没入させたりするような、一般の「演劇」とはかけ離れたその上演。場所との関係やチームづくりまで、そこには、劇場の外に出た演劇の可能性を徹底的に試してみる、実験精神が溢れています。お二人が目指す「考える演劇」とは何なのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と迫ります。

>〈前篇〉「「考える演劇」のために。実験と失敗が広げる、「まち」という名の劇場——長島確+佐藤慎也「アトレウス家」インタビュー」を読む

チームビルディングは? 共有方法は? まちなかの演劇で試される、「メタな視点」と「長い時間」

森:さきほどの「構造」もそうですが、お二人の取り組みには演劇や現場に対して非常にメタ的なところがありますよね。ただ、その一筋縄では行かない考え方を、ほかのメンバーとどう共有するのでしょうか? アトレウス家には東京藝術大学の学生を含めいろんな人たちが関わっていますが、そのチームビルディングに関心があります。

長島:もともと僕は、佐藤さんや演出家の阿部初美さんと一緒に劇場作品を何年も作ってきましたが、ある種、そのときからメタ的なつくり方をしていたんです。メタ的というのは、つくり方自体に意識的だということですよね。

阿部さんの大切な考え方に、「役者が人形であってはならない」ということがありました。要はトップダウンで何かをするのではなく、一緒に考えてアイデアを出せないといけないと。そこで僕がドラマトゥルクとしてやるべき大事な仕事は、つねに誰かが何かを思いつく状態を温めることで、そのために、作品に関わる情報を広範囲にストックして、SNSなどを通じてみんなと共有していました。その方法は、いまも変わっていませんね。

——学生は、そうしたつくり方にすぐ反応できるものなんですか?

長島:学生は、はじめ何をやっているのかあまり分からず、とにかく見ているという感じだったと思います。ただアトレウス家では、初期から武田力さんと福田毅さんというプロの俳優にコラボレーターとして参加してもらっていて、それがすごく大きかった。

彼らがコンセプトや構造を理解し、それを空間に対してどう身体化するのかを、ガンガン試してくれたんです。すると、最初はそれをわけも分からず見ていた学生も、2年くらいが過ぎるころから、突然、何かができるようになる。そんな流れがありました。

森:「『現場をつくる』をつくる」というようなメタ的な手法には、劇場作品を手掛けるなかで蓄積してきたものが活きていたわけですね。

長島:とはいえ、やはり劇場から外に出たことは決定的に大きかったです。当時からリサーチやプロジェクトベースのつくり方はしていましたが、それは完全に劇場に最適化されたやり方だった。そのことごとくがまちに出たら通用しないことを、墨田で思い知らされたんです。そこでさきほどの、「構造」という考え方に行き着くのですが。その意味では、劇場も「構造」のひとつにすぎなかったわけです。

佐藤:それで言えば、まちに出たときに重要だったのは、現場の空間にメンバーみんなで長い時間いる、ということだったと思います。「いる」ことによって、僕らが何かを言わなくても、この空間ではこうすれば居心地の良さをつくれると、みんなが自然と身体的に獲得していった。「番組表」のアイデアもむしろそこから生まれたものでした。

長島:「いてみる」という感じですよね。

佐藤:豊島の公共施設でも、「稽古」と称してひたすらそこにいました。寝ていたりするだけだから、周りの人からは遊んでいるようにしか見えないんだけど(笑)。でも、それがやはり「稽古」でもあって、その空間が自分の家のように馴染むことで、今度はそれをどのように観客に体験させればいいのかも見えてくる。その意味で、墨田にしろ豊島にしろ、ひとつの場所を長期間にわたって使えるのはとても大きかったですね。

オルタナティブがスタンダードになった後、劇場を知らない新しい世代へのアプローチ

森:これまでのお話は、劇場で活動してきたお二人がまちに出たとき、いかにその場での振る舞いを獲得するのかということですよね。しかし、新しい世代には、そもそものスタートがまちなかで、劇場の経験がないプレイヤーも多いのではないでしょうか?

佐藤:そうですね。これは建築の話ですが、もともと僕が学生とアートプロジェクトに参加したのは、劇場の外で演劇をやることで、普通に建築をつくるのとは異なる視点を与えたいと考えたからでした。だけど、10年ほど経ったいまでは、そもそもリノベーションしか知らない学生も増えてきている。本来なら、一からの設計もリノベもできて、そのなかで「選ぶ」ということをしないと、建築家の職業は成り立たないのですが。

——演劇におけるまちなかと、建築におけるリノベ。どちらのジャンルでも、もともとはオルタナティブだった領域からスタートした世代が現れてきているんですね。

佐藤:同じように、劇場の「中」にも「外」にも、それぞれのメリットとデメリットがあります。それらを一度俯瞰したうえで、どちらかを選べる方が健全ではないかという思いがある。そこで、2018年からやっている「松戸市在住アトレウス家」では、そのコンセプトを「教育」として、劇場とまちを行き来する取り組みを行っています。

具体的には、「劇場」と「まち」、さらに「壁あり」と「壁なし」という要素を組み合わせた四パターンの上演をするんです。「壁」というのは、役者と観客のあいだの透明な壁、いわゆる「第四の壁」のことで、まちなかで観客を巻き込む従来のアトレウス家は「まちの壁なし」。ここにたどり着くまでのスタディとして、それ以外の三パターンを経てみるわけです。

——これまでデフォルトだったものにたどり着く前の、三段階を設けたと。

森:これはもう、全体を通して一種のワークショップ、育成プログラムですね。

長島:実際、アトレウス家を教材に使おうという話になっています。もうひとつ、学生や若いつくり手に感じる課題は、演出をどう身につけるのかということです。演出というのは、どんな時間をどんなふうに体験させるかということですが、これが藝大の学生なんかでも弱くて。でもそれは、教えるプログラムがないからなんですね。

たとえば、「ここで誰が出てくる」という段取りは付けられる。けれど、段取りだけでは足りなくて、本当に生きた上演にするためには、たくさんの稽古と、客観的なフィードバックが必要になる。それを松戸では、アトレウス家の初期メンバーである稲継美保さんがかなりじっくりやったのですが、そうするとやはり、学生たちは本番で化けたんです。段取りでたどり着けないところまで行った。

森:ただ、演技として上手いことと、冒頭の「考えさせる」こととは別で、上手いがゆえに考えさせないこともありますよね。そのバランスはどうするのですか?

長島:そこは演技だけの問題でもなくて、お客さんのいかたや、上演での文脈の運び方にも関わっています。その話で言えば、「戯曲」にも参加してくれた演出家の中野成樹さんと話していて、気づいたことがあって。彼は、アトレウス家の、観客を突き放すやり方には抵抗があって、観客の腑に落ちる瞬間を、上演の中にきちんとつくりたいというんです。

それを聞いて僕は、着地点の設定の仕方が違うと分かりました。僕は、体験したことの腑に落ちる瞬間は、上演の外であっていいと思っていて。三宅島なら、島でいろんなことを経験して、船で帰ったあとに何かを感じてもらえればいいと思うんです。

森:たしかに、腑に落ちさせないですよね。問いのまま、終わらせる。

長島:家に帰ったあとに、あの島のことを思い出す。むしろ、そういう瞬間が上演時間中には訪れないようにしているというか。そういう意識は、つねにありますね。

演劇のレールを疑う。偶発的なものを受け入れる

森:お二人の場合、その追求のなかに、いつも「解体」というプロセスがあるように感じます。お二人は、何を解体して、何を作っているのですか?

長島:解体という意識はあまりありませんが、ただ、「演劇」を解体しているかというとそうではなくて、つくり方のルールのようなものを相対化しているんだと思うんです。演劇には、公演までの段取りや劇場の手配のようなレールがあって、一種の自動化が起きている。便利だし、必要でもありますが、無意識に身体化されたそのレールに対して、それだけじゃないよね、と。

森:じゃあ、積極的にクリエイションをしている?

長島:そういう意識もなくて……。石橋を壊れるほど叩き、壊れたあと「どうしよう」と考える、そんな感じに近いかもしれないですね(笑)。

——(笑)壊れるほど演劇を分析して、また、そこから組み立てる。

長島:アートプロジェクトや劇場の外で演劇をやるうえで、僕が大事なイメージソースにしているのは、環境音楽なんです。環境を排除せず、共存しようとする音楽です。演劇でも、普通はノイズと呼ばれてしまうものと一緒にいながら、ただの日常とは違うものをつくりたい。アトレウス家をやってよく分かったけれど、劇場って完全にノイズフィルタリングの装置ですから。そこから外に出たとき、仕込んだものと偶然的な要素とのバランスをどう考えるのか。偶発性をいかに受け入れるのか。そこに面白みを感じています。

小さくてバラバラな、社会の実験場

森:改めてお二人には、2010年から始まって東京アートポイント計画にとても長く関わっていただいています。そこで最後に聞きたいのですが、アートポイントの取り組みにどんな良さがあるとお考えですか?

長島:それについては、いくつか明確に感じていることがあります。ひとつは、個々のプロジェクトのサイズが大きすぎないこと。これはとても大事なことで、大きくなればなるほど失敗が許されないので守りに入り、冒険・実験できなくなる。

もうひとつの良さは、プロジェクトの種類がたくさんあることです。何でも、「こうでなくてはいけない」という原理主義が一番怖いですよね。その意味で、個々のプロジェクトがバラバラに、丸くならずに尖っているべきだし、それぞれ偏っているのがいい。公共の事業として広くドアを開ける必要があるとき、このあり方が理想だと思うんです。

——たしかに、万人に受け入れられるものを目指すと、今度は肝心の活動自体がつまらないものになりそうですね。

長島:毒にも薬にもならないものにしかならないですよね。そのなかで、ひとつずつは小さいけれど種類がバラバラで、人によってすごく合うものとダメなものがある、だけど結果的には誰もがどれかには合うというかたちが、理想だと思うんですね。

同じことは時間軸にも言えて、ひとつのプロジェクトに複数のチャンスがあることも良かった。いろんな試し方ができて、一個がダメでもべつの方法で試すことができる。通年であることや、二年目や三年目があり得るということが用意されていることも、良かったと思います。

佐藤:僕は、アートポイント計画はアトレウス家だけではなく、ほかにもいろんな取り組みに参加させてもらっているけれど、実験を実験として評価してもらえることは、ほかにないものだと思います。そのうえで、実験を自己満足で終わらせることなく、その先につなげる回路をどうつくるのか。そこに、開拓の余地はあるのかなと思います。

実験することと、普及することには違う回路が必要というか。「としまアートステーション構想」(*以下、「としま」。)なんかは最たるものだと思っていて、先日、ある建築のシンポジウムで被災地のコミュニティの話題が出たのですが、オチはみんな「としま」で考えていたようなことなんです。だから、答えに近いところまではたどり着けている。あとは、その先の普及をどう考えるのかだと感じます。

*としまアートステーション構想:2012年〜2016年度まで豊島区で実施していた東京アートポイント計画のアートプロジェクト。アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動の展開を目指して活動。 佐藤慎也さんも事務局として参加していた。(主催:東京都、アーツカウンシル東京、一般社団法人オノコロ、豊島区)

長島:さらに言えば、アトレウス家を含むこうした活動が何の実験かと言うと、やっぱり社会のミニチュアのなかでの自治の実験だと思っています。アートプロジェクトもそうですが、演劇の良さは一人ではつくれなくて、複数でつくるということ。そこでは、完全独裁なのか、それともフラットな関係で行くのか、そういうことを試す小さな場がいつも出現している。

そうした場の存在は、いまの社会ですごく必要だと思うんです。実際の社会生活のなかでその実験をいきなりやると、キツいことになる。でも、演劇やアートでは、フィクションを使うことで、実験をするための、もうひとつのゾーンをつくることができる。いや、演劇やアートというものが、そもそもそういうゾーンのことなのかなと思います。

撮影協力:東京芸術劇場

Profile

長島確(ながしま・かく)

ドラマトゥルク/翻訳家

日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家・振付家の作品に参加。近年は演劇の発想やノウハウを劇場外へ持ち出すことに興味をもち、アートプロジェクトにも積極的に関わる。

最近の参加作品/プロジェクト:『コジ・ファン・トゥッテ』『魔笛』(ともにニッセイオペラ2018)、『半七半八(はんしちきどり)』(中野成樹+フランケンズ、F/T17)『Double Tomorrow』(ファビアン・プリオヴィル×演劇集団円)、『←(やじるし)』(さいたまトリエンナーレ2016)、『ザ・ワールド』(大橋可也&ダンサーズ)ほか。

東京アートポイント計画では『墨田区/豊島区/三宅島在住アトレウス家』『長島確のつくりかた研究所:だれかのみたゆめ』など。

ドキュメントとして『アトレウス家の建て方』、『つくりかた研究所の問題集』(共編著)。共著に『〈現代演劇〉のレッスン』、訳書にベケット『いざ最悪の方へ』、『新訳ベケット戯曲全集』(監修・共訳)。 一般社団法人ミクストメディア・プロダクト(mmp)代表理事。中野成樹+フランケンズ所属。東京藝術大学特別招聘教授、座・高円寺劇場創造アカデミー講師。2018年よりフェスティバル/トーキョーのディレクターに就任。

佐藤慎也(さとう・しんや)

建築家/日本大学理工学部建築学科教授

1968年東京都生まれ。建築に留まらず、美術、演劇作品制作にも参加。『+1人/日』(2008、取手アートプロジェクト)、『個室都市 東京』ツアー制作協力(高山明演出、2009、フェスティバル/トーキョー)、『戯曲をもって町へ出よう。』コンセプト(中野成樹・長島確・矢内原美邦演出、2010)、「3331 Arts Chiyoda」改修設計(2010)、『アトレウス家シリーズ』(2010-)、『四谷雑談集』+『四家の怪談』つくりかたファンク・バンド(2013、フェスティバル/トーキョー)、「としまアートステーション構想」策定メンバー(2011-17)、「長島確のつくりかた研究所」所長(2013-16)、『←(やじるし)』プロジェクト構造設計(長島確+やじるしのチーム、さいたまトリエンナーレ2016)、『みんなの楽屋』(あわい〜、2017、TURNフェス2)、「東京プロジェクトスタディ2|2027年ミュンスターへの旅」ナビゲーター(TARL、2018)、「八戸市新美術館」建設アドバイザー(西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計系共同体設計、2020開館予定)など。

アトレウス家プロジェクト

三宅島在住アトレウス家

ギリシャ悲劇に登場する家族の物語を、三宅島を舞台に想像する

ドラマトゥルク・長島確による演劇プロジェクト「アトレウス家シリーズ」の一つ。 ギリシャ悲劇に登場する家族の物語を、実在のまちや建物にインストールすることにより、家や住まいや暮らしについて考える試み。三宅島を舞台に、火山と共生する島にアトレウス家が移住するためのリサーチとシミュレーションを行った。

公園プロジェクト

アーティストとともに公園に新たな可能性を生み出す

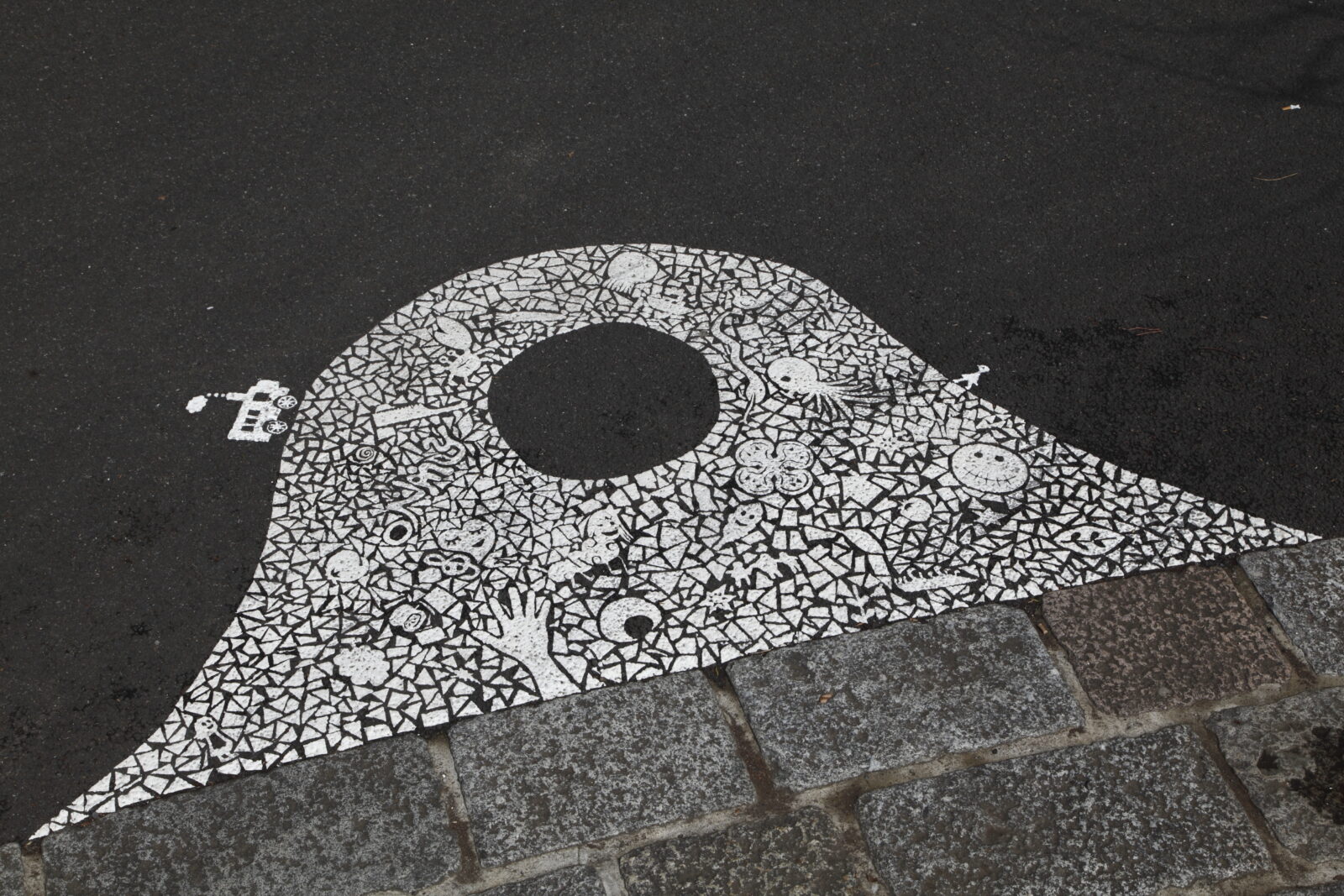

公園や空地など、人が集い、新たな活動を生み出す可能性のある場を舞台に、アーティストとともに魅力を生み出すアートプロジェクト。代々木公園では、アーティスト・淺井裕介が地域住民や公園を訪れた人々とともに「植物になった白線@代々木公園」を行い、汐入公園では「川俣正・東京インプログレス」によって設立した 「汐入タワー」の竣工1周年を記念し、こどもから大人まで参加できるプログラム「汐入タワーとあそぼう」を実施した。