まちで活動するプレイヤーの言葉から、「アートプロジェクト」の営みについて考えるインタビューシリーズ。今回は、2018年より墨田区北東部の「墨東エリア」を舞台に「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」(通称、ファンファン)を展開する、インディペンデントキュレーターの青木彬さんにお話を聞きました。

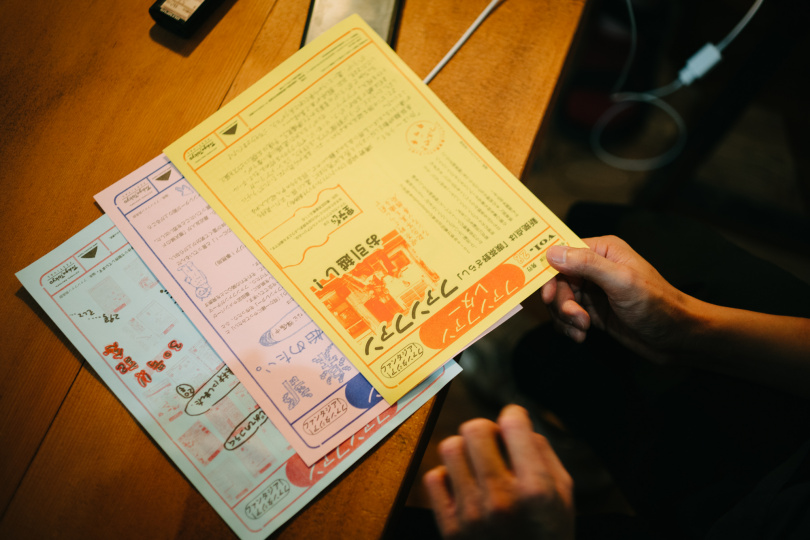

まちの人たちや多様なゲストとの対話や実践を通して、自分の「当たり前」を解きほぐすような学びの場を生み出してきたファンファン。「集まる口実」として、みんなでユルめの広報誌「ファンファンレター」を定期的に手作りしたり、それぞれの想像力を引き出すため、会議の冒頭にお互いの近況をラジオ風に話したりと、一見ささやかなその所作のなかには、プロジェクトの運営に関わる多くのアイデアが仕掛けられています。

同時に、ギャラリーなどで展覧会もキュレーションしている青木さんにとって、まちと溶け合うファンファンの活動は、従来の「アート」の枠組みでは捉えられない、「生きること」そのものと表現をめぐる新たな問いの場所にもなっているようです。活動を続けるなかで、青木さんはどんなことを考えてきたのか? 東京アートポイント計画・ディレクターの森司と探っていきます。

(取材・執筆:杉原環樹/撮影:加藤甫 *提供名のある写真以外)

なにか知らない「予感」めいたものに向かって

——「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」(以下、ファンファン)では、「学び」をテーマにされているそうですね。どのようにして活動が始まったのか、ということから聞かせてください。

青木:墨田区との関係から話すと、10年ほど前の学生時代から、当時行われていた「墨東まち見世」というアートプロジェクトを見に来たり、2016年からは友人と一緒に長屋を改装した「spiid」という住居兼アトリエを運営したりと、以前から関わりがあったんです。墨田はアサヒビールのメセナ活動もあり、数十年前からアートプロジェクトの歴史が蓄積されてきた地域ですが、実際、「spiid」の近隣にも面白い活動をしている人たちがたくさんいて、僕にとってその長屋の家賃は、このまちで遊ぶための入場料のような感覚でした。

そして2018年、僕もこの場所で活動をより広げたいと、ファンファンを始めました。ファンファンのサブタイトルは「生き方がかたちになったまち」ですが、墨田には長屋や町工場がいまも多く残されていて、DIYで空間を作るような風土があるんです。人の振る舞いの優しさが、きちんとまちに反映されている。同時にコミュニティが成熟して、外から来るものへの柔軟性を失っていると感じる部分もありました。そこで、僕たちもこのまちで一緒に知らないものを経験していきたいと思い、「学び」ということを打ち出しました。

——この場合の「学び」とは、どんなイメージなんですか?

青木:僕らは「学び」を、学習的なものではなくて、「人が安心して変われるもの」とイメージしています。それはアートにも近くて、たとえば美術館というのは、制度的に設けられた、「この空間なら安心して変わっていいよ」という場所ですよね。それと同じような変容を、まちで、しかも「アート」を前面に出さずにやってみたい、と。でも、最初の頃は上手く言葉にできなくて、森さんに何度も問い返されていましたね(笑)。

森:当初は「研究」や「リサーチ」など、青木さんから出てくる言葉がもっと固かったんです。しかも、かなりアカデミックな意味で使っていて、本来やりたいのはまちなかに考え方を実装するようなもののはずなのに、その言葉は違うのではと感じていました。でも、それらは強い言葉として青木さんの身体に入っていて、しばらくは手放さなかったよね。

青木:そうですね。そこから離れられたのは、もう一つ大事にしている「当たり前を解きほぐす」という考えを深められたからだと思います。アートプロジェクトにも「こうやるものだ」という一種の型、当たり前がありますが、それを再生産してもつまらない。とくにこの地域の人たちは、既存の「アート」の制度に変に固執せず、もっと柔らかい活動を展開していて、それがシンパシーを抱いた部分でした。ならば、僕も既成の言葉やアートの思考に頼らず、「アート」と呼べるかはわからないけれど追い求めたい感覚、よくわからない予感めいたものを求めていけばいいんだ、とわかってきたんです。

——森さんが、青木さんやファンファンに期待したものは何だったのですか?

森:まずは、絶対的な新しさです。「研究」などの言葉は、青木さんのまちに対する真摯な姿勢から出てきたものですが、その遠慮があると行動が起こせない。だから、それを取り除きたかった。同時に、さきほどもあったように、彼は大胆にも家賃を「まちへの入場料」と見立てていました。その読み替え自体は、ぜんぜんアカデミックじゃないわけですよ。青木さんはアートの言語をよく知っていて、でも、その不自由さにも気づいているから、別のコードを入れていたわけです。そのタッチでまちに入ろうとしているのは、面白いと思いました。

また、彼は当時すでに展覧会をキュレーションする若手として、メディアでも紹介される存在でした。その道で行くこともできたはずです。しかし、何かモヤモヤを感じていて、言葉にできないもどかしさを持っていた。それは、言い換えると絶対的に新しいものへの指向性でしょう。だから「一緒にやろう」となったんです。

ウロウロの先の関心

——青木さんはなぜ、いわゆるキュレーターではなく、アートプロジェクトの方面に行ってみようと思ったのですか?

青木:僕自身にとっては、そこは地続きだったというか。そもそも僕はキュレーションの専門教育を受けていなくて、アートマネジメントを指向していました。キュレーターとして展覧会を行うときも、ギャラリーのような空間だけでやるのではなくて、まちのある場所に作品と呼ばれるものが置かれたらどうかという、少し俯瞰的な関心があったんです。

森:それで言うと、彼を面白いと思ったまた別の理由は、ウロウロしていたからなんです。話題のものや人気のものだけでなく、「こんなものまで見にくるんだ」という企画まで、いろいろな場所で彼の姿を見かけていました。

青木:ウロウロすることはわりと意識していましたね。相対的に物事を考えたくて。

森:その出没情報は重要でした。「好き」で動くファン心理でも、人に出会いたいという野心でもなく、興味の有無に関係なく、とりあえず雑多なものを俯瞰しておく、オンタイムで見ておくという行動様式。それは歌手のボイストレーニングのように重要で、その信頼はありました。でも、そうやっていろんなものを見ている前提で企画を求められるから、困ったんだよね(笑)?

青木:そうですね。ゲストを立てる企画のときも、森さんからは「ゲストは僕が知らない人がいい」と言われたり(笑)。僕も期待に応えて見つけたいと思うんだけど……。

森:「見つける」というより、僕としてはそこで、「この人、この企画は新しい」と言い切るジャッジと振る舞いを求めていたんです。突き詰めると、ある人が長期的に残るような新しい人かどうかなんて、時の運でしょう。でも、「よくわからないけど、自分はこれが新しいと思う」という踏ん切りがあるかが重要で。それを言い切れるかどうかだった。

青木:たぶん当初は、やろうとしていることが価値として認められるか、不安を抱いていたんだと思います。でも、ファンファンを続けながら、少しずつ自信が付いた。とくに最近は、ファンファン以外にも、僕の関心にシンパシーを感じてくれるアーティストや人に出会えていて、だんだん自分のなかで関心の濃度が高まっている感じがあります。

去年、個人の仕事で、京都芸術センターで『逡巡のための風景』という展覧会を企画したんです。そこで関わった人には、アーティストも福祉施設の人もいました。いろんな立場の人が混じりながら、「展覧会」という形式は正しいのか、「アーティスト」という存在はどこまでを指すのかという問いに、一年ほどかけて向き合えた。それはファンファンで考えたいことでもあって、自分の考える「新しさ」の言語化のうえで大事でした。

「アート」と「よりよく生きること」

——個人的に、アートプロジェクトをめぐる「言語化」の話題は、青木さんに今日、一番聞きたかった部分でした。ファンファンのようなまちで展開されるアートプロジェクトの可能性は、展覧会や作品を中心に語られるアートシーンや、主要なアートメディアのうえでは、いまもマージナル(周縁的)であり続けていると思うからです。しかし青木さんには、そうしたシーンにも届き得る言葉で、その可能性を言語化したいという気配を感じます。

青木:その二つの領域にあるのは、技術の違いだと思います。展覧会を作るにも、アートプロジェクトを作るにも、別の技術がいる。でも、それらは互いに引用可能で、その意味で僕はフラットに見ています。たとえば先の京都の展示では、主にアートプロジェクトで活躍している作家を展覧会に入れました。すると、展覧会という形式に付随した「展評」というかたちで、プロジェクトの活動がこれまでとは別の回路に広がっていく。同じことは反対でも起き得ます。もう片方で使えるものを得るために、両者を行き来することは意識している気がします。

他方で、価値付けという場合、展覧会だと作品に価値を問えるけど、アートプロジェクトはそこが流動的で、本人たちも言語化できていない部分があるかもしれません。行政的な価値観で評価されたり、美学的な視点から問われたり。でも、そこでは、「そもそも美学的な価値じゃないんだ」と自分たちで言い切ることも大事ではないか、と感じます。

森:僕は、いわゆる展覧会と批評を軸としたアートワールドがアートプロジェクトを引き取るかどうかにあまり興味がなくて。その評価にかかわらず、存在としてのアートプロジェクトはこの20年あまりで確実に必要とされ、増えていますよね。たしかに批評的な言語の用意はないし、「アートピースとしての質」を求めたらそれはないことになるんだけど、逆にそこに固執しなかったからこそ、消費されなかった部分がある。

日比野克彦さんや宮島達男さんなど、それこそアートワールドで活躍した作家がアートプロジェクトをしている現実もあるじゃないですか。その背景には、アートプロジェクトの方が構えることなく夢が見られる感覚があると思う。その場所でいつの間にか幸せを感じた人がいたときに、「それはアートの効能だ」とわざわざ言う必要はないんじゃないか。ある局面においては、積極的に「アート」を手放すことがあっていいと思うんですよ。

青木:日本型アートプロジェクトは、1960年代に隆盛した野外美術展が源流だとよく語られるのですが、それはアートピース中心の歴史だと思うんです。でも、僕は、視点を変えるとより以前に遡れると思っていて、最近、大正期に日本で盛んになったボランティア活動である「セツルメント運動」(※)などを調べています。そこでは、アーティストが社会福祉に関わっていたり、こども向けの鉛筆画のワークショップをしていたりした。でも、作品は残されていないから、作品中心の歴史からはこぼれ落ちてしまうんです。

まだ、アートの制度がそれほど確立されていない時期に行われたそうした活動は、「幸せに生きたい」とか、「健康でいたい」とか、アート的な目的とは違う切実さに基づいた想像力の実践だったんだと思う。僕が考えるアートプロジェクトは、それに近いような気がしていて。たとえ、従来の意味での「アート」じゃなかったとしても、そこに意味があるという価値観をより強固にしていきたいという関心があります。

※「セツルメント運動」の詳細と、青木さんが感じる現代におけるアートとの関連性については、CINRA.netの対談記事「アートって図々しい。青木彬×福住廉が考える市民と作家の交歓」(2019年10月15日)で詳しく語られています。

——なかでもとくに福祉への関心が強いと感じますが、それはいつ頃からですか?

青木:遡ると、学生時代に卒業論文を書いていた頃から、精神医療は少しかじっていて。そこから家族が病気をしたり、自分のこと(※青木は2019年11月に右足を切断する手術を受けた)だったりで、医療福祉への関心がずっとあって、本は読み続けていました。それがいままではアートと遠かったんだけど、最近は近づいて、「あれ、つながるじゃん」みたいな。とくに手術後は、より明確になった感じがありました。

森:手術の後、自信も付いたし、元気にもなったよね。

青木:本当に身体が変わって、100%自分と向き合える感じになったんです。アートに関わる人は少なからず経験していると思うのですが、個人の経験は制度で語れない分、価値が見出されにくい。けれど、手術後、やっぱり自分はアートで救われているという実感が確実に持てたんです。そのとき、「よりよく生きること」にアートの技術を使ったり、自分の身体と向き合うことにアートを使ったりすることに、もっと貪欲になろうと思いました。

>「アート」の新しい問い、新しい語りに向けて。 —青木彬「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

青木彬(あおき・あきら)

インディペンデントキュレーター/一般社団法人うれしい予感 代表理事/まちを学びの場に見立てる「ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─」ディレクター。

1989年生まれ。東京都出身。首都大学東京インダストリアルアートコース卒業。プロジェクトスクール@3331第一期修了。公共劇場勤務を経て現職。アートプロジェクトやオルタナティヴ・スペースをつくる実践を通し、日常生活でアートの思考や作品がいかに創造的な場を生み出せるかを模索している。

これまでの主なキュレーションに、「中島晴矢個展 麻布逍遥」(2017, SNOW Contemporary)、「根をもつことと翼をもつこと」(2017, 大田区京浜島、天王洲アイル)などがある。「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展」(2017, アーツ千代田3331)キュラトリアルアシスタント、「黄金町バザール2017 –Double Façade 他者と出会うための複数の方法」(2017, 横浜市)アシスタントキュレーター。「KAC Curatorial Research Program vol.01『逡巡のための風景』」(2019, 京都芸術センター)ゲストキュレーター。社会的擁護下にある子供たちとアーティストを繋ぐ「dear Me」プロジェクト企画・制作。「喫茶野ざらし」共同ディレクター。

ファンタジア!ファンタジア!―生き方がかたちになったまち―

多くのアトリエやオルタナティヴ・スペースが集まる東京都墨田区北部(墨東エリア)において、点在する文化拠点との連携やアートの思考を通じて、「学びの場」を形成するプロジェクト。街そのものの特性とこの街に集う人々がみせる文化的な生態系、そして区内外のアーティストや研究者など専門家のアクションが交わる状況を創造する場としてのラーニングプログラムの実施とそれらの検証から、豊かに暮らすための創造力や地域の文化資源の価値についてやわらかな観点で考えます。

http://fantasiafantasia.jp/

*東京アートポイント計画事業として2018年度から実施

事業紹介ムービーはこちら(アーツカウンシル東京YouTubeチャンネル)