共通: 年度: 2021

田中麻子

西郷絵海

宮川亜弓

平田誠

加藤健介

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈前篇〉

アートプロジェクトの担い手に話をきく、インタビューシリーズ。今回は、2019年から世田谷区で活動を行う「移動する中心|GAYA」の松本篤さんをゲストに迎えました。

手紙や写真、ホームムービーなど、誰の家にもある私的な記録。松本さんが世話人を務めるAHA!は、こうしたパーソナルな記録物のアーカイブを通して、そこに潜む価値を探り続けてきました。その関心の延長線上にあるGAYAは、世田谷区の一般家庭から集まった約16時間におよぶ8ミリフィルムの活用と、その映像を起点とした人々の語りの場をひらくプロジェクトです。

例えば、活動のひとつ「サンデー・インタビュアーズ 」では、昭和30〜50年代に一般家庭に普及した8ミリフィルムを、昭和45〜57年ごろ生まれのロスト・ジェネレーション世代が鑑賞。そこからみんなで対話を行ったり、疑問に思ったことを調べたり、当時を生きた世代の人に話をきいたりすることを通して、「いま」という時代について考えたり、来るべき社会に向き合うスキルを開発しています。

現在、ケアなど幅広い分野からも注目されているGAYAの活動。しかし、松本さんはそうした状況だからこそ、大切にすべきものがあるのではないか、と問いかけます。GAYAが掴み取ろうとしているものの正体とは何なのか。東京アートポイント計画ディレクターの森司との対話を通して、その「輪郭」に迫ります。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、2、7、8枚目)

>「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉

一般家庭から集めた8ミリフィルム、「残す」から「使う」への変換

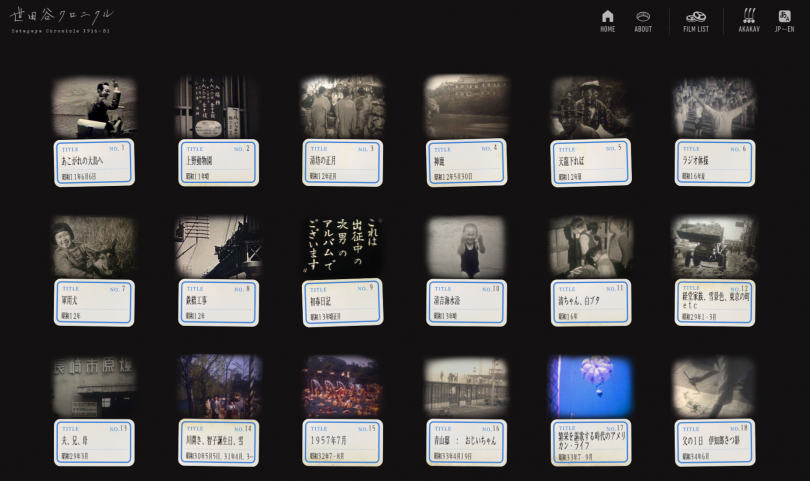

————2019年にはじまった「移動する中心|GAYA」(以下、GAYA)は、家庭に眠る昭和期の8ミリフィルムの活用の場をひらくプロジェクトです。そのフィルム群は、松本さんたちが運営する私的な記録に関するプロジェクト、AHAと、世田谷区の施設「生活工房」が2015年から共同で収集したもので、その成果はウェブサイト「世田谷クロニクル1936-83」で公開されています。松本さんは2000年代から「記録」や「記憶」をめぐる活動をされていますね。

松本:AHA!の開始は2005年、その運営母体であるNPO法人記録と表現とメディアのための組織「remo」(以下、remo)の設立が2002年です。当時から、8ミリフィルム、記念写真や戦時中の手紙や慰問文、育児日記などの個人的な記録物のもつ価値に注目してきました。生活工房とのプロジェクト「穴アーカイブ」は、8ミリフィルムの収集・公開・保存・活用を行うものでしたが、GAYAでは映像を利活用して対話にいかすなど、特に「使うこと」の可能性を模索してきました。

森: 映像や写真を収集したり、それを見ながら誰かと何かを話すというアイデア自体は、それほど珍しいものではないですよね。でも松本さんは、そうしたことを2000年代からやり続けていて、大学院で研究までしています。この時間の掛け方は、何かこだわりがないとできません。

実際、松本さんからは類似の取り組みとは違うぞというこだわりを感じます。でもそれが外からはわかりづらいから、僕にとってもGAYAは捉え難いプロジェクトなんです。今日はその似て非なるものの「似て非なる感」がきけたらなと思っています。

松本:森さんとは以前からかかわりがあって、例えば日比野克彦さんの「種は船 in 舞鶴」プロジェクトでもご一緒しましたね(2010〜12年、主催:torindo)。これは日比野さんが京都府舞鶴市で3年かけて朝顔の種に似た船をつくるプロジェクトでした。remoはその出航の直前、つまり3年間の造船期間がほぼ終わったタイミングで、recip(NPO法人地域文化に関する情報とプロジェクト)を介してその記録を残したいというお話をいただいたんです。

そこで僕らがやったのは、アーティストやキュレーターの視点ではなく、プロジェクト参加者の一人ひとりの視点でプロジェクトをドキュメントするというものでした。例えば、参加者がそれぞれのスマホやカメラで写し、バラバラに保管されていた「船をつくるプロセスの記録」をどんどんもってきてもらい、アーカイブしていく。そしてそれを時系列に並べ直して高速スライドショーをつくり、それを媒介にして定期的に集まって振り返る場を設けました。ひとつのスクリーンを囲んで「スタート!」と「ストップ!」を繰り返しながら、映し出された写真を発端に思い起こされた各々のエピソードを話すということをやってみたんです。

アートプロジェクトにはもちろん、作家や運営側の意思の入ったオフィシャルの写真があるわけですが、そうではない目線の記録も残すという狙いがありました。高速で進む大量の写真から、任意の一枚を選んでそれを起点に話すと、忘れかけていた思い出が共有されたり、出航する船への思いも膨らむ。そんな、アーカイブとアクションを重ねたような場をつくってきました。

————穴アーカイブやGAYAでは、なぜ8ミリフィルムに注目されたんですか?

松本:8ミリフィルムが一般家庭に初めて普及した映像メディアだからです。現在では誰もがスマートフォンで写真や映像を撮り、インスタグラムなどのSNSで共有しますが、その元祖ともいえるメディアを使って人々は何を記録していたのか。個人の記録や表現のこれからを考えるには、メディア考古学的な発想として記録のこれまでを振り返るのも手だと思ったことが、8ミリフィルムに着目したきっかけです。よく勘違いされるのですが、僕は「レトロ素敵!」とか「郷愁にうったえる」っていう気持ちで8ミリフィルムに着目しているわけではないんです(笑)。むしろその逆で、そういう気分には全然乗れない。生まれていない時代の映像に「あー、懐かしいなあ」とは思えないんです。そもそもの関心は、「誰かの残した記録をほかの誰かが読む」という、アーカイブ的な考え方や、それによって所有というものの考え方が揺さぶられるところでした 。

森:そう、だからもともとの重心は「使う」より「残す」にある人なんですよね。

松本:正確に言えばその両方です。「使う」ためにまずは「残す」という作業があったという感覚です。

森:その「残す」への関心や熱量のベクトルを、「使う」に変えることをプロジェクトのはじまりとして、4年間の活動を通して、「使う」手法を確立させていったことがGAYAの最大の成果ではと個人的には思っています。

もがきながら人の話をきく「受け止めの土壌」を耕していく

松本:GAYAで行っている「サンデー・インタビュアーズ 」という月に一度のオンライン・ワークショップは、特に「使う」ことに重きを置いた活動です。これは「世田谷クロニクル1936-83」で公開中の昭和の8ミリフィルムを、その時代をリアルには知らないロスト・ジェネレーション世代が見て、対話を行い、映像のなかの気になる人物にインタビューをしたり、資料を調べたりするもの。メンバーは公募で集まった人たちで、プロのインタビュアーではない人たちがいわば日曜大工的に、映像を起点に、もがきながら人の話をきいていくわけです。

映像をみんなで話しながら見ることで、誰かの指摘を通して自分の見落としていた細部に気がついたりします。また、親の世代がまだ若かった時代の映像を見ることで、価値観の共有のできなさや意思疎通の難しさのありかを探ったり、自分たちがいま生きている時代について考えるきっかけが生まれたりするといった可能性も感じています。

森:記録を「使う」方向性には僕も共感していて、松本さんにきいてみたいと思っていたことがあります。というのも、最近では、サンデー・インタビュアーズの方法論に関心をもち、それを実際のケアの現場で使う事例が出てきています。お年寄りに昔のフィルムを見てもらうと、そこからいろんなことを話してくれるようです。

ただ、松本さんはそうしたケアの現場への応用に慎重な姿勢を見せているようにも見えます。僕などは、他領域の人が関心をもって使いたいといっているのだから、使ってもらえばいいんじゃないかと思うのですが、どのあたりを気にされているんですか。

松本:森さんはよく、アートポイント計画では「人材育成」がひとつのミッションだと言われますよね。僕たちがGAYAの一環として取り組んできたサンデー・インタビュアーズというプログラムは、そのミッションを踏まえています。これまでAHA!が進めてきたアーカイブの実践や動機関心を共有できる仲間づくりです。

例えばサンデー・インタビュアーズでは、プロのようなスキルフルなふるまいではなく、一人の人間が余暇活動として、映像を見て気になったことや気になった人の話をきいてみるということを大切にしてきました。「私のおじいちゃん、もう少しで亡くなってしまうかもしれないから、いま話をききに行こう」とか、そうした切実な思いで話をきくことを、プロではない人たちが行うことを大事にしてきたんです。

また、近年、「2025年問題」ともいわれるように、2025年に団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる超高齢化社会が訪れ、ロスジェネ世代が本格的に介護の当事者になるといわれています。サンデー・インタビュアーズで取り組んでいる「異なる世代の異なる価値観」を知るという作業には、領域化されてきた「福祉」や「医療」における専門的なスキルを相対化したり、専門的なケアとは異なる「非専門的なケア」の可能性が開かれていく効果が結果的に生まれるかもしれないと考えているんです。

森:サンデー・インタビュアーズのメンバーも、「素人」とはいえ、月1回の活動を通して映像を見たり話をきいたりする一種のスキルを獲得しますよね。それとケアの現場の「プロ」のスキルが違うのはわかるのですが、映像を活用するという点で、その「違い」のどの部分が重要なんでしょうか?

松本:ケアの回想法的な枠組みのなかでは、思い出せたら成功、思い出せなければ失敗とか、「効果を測定」したり、されるわけです。だけど私たちが生きるこれからの社会にとって重要な発想やスキルは、思い出せないということをいかに受け止められるのか、ではないか。医療や福祉のプロの間では問題として認識されていないような部分、こぼれてしまう要素から深く考える時間が「日曜日」 であり、「日曜の聞き手」の目指すものだと思っています。

森さんはサンデー・インタビュアーズのメンバーにもスキルがあると言われましたが、人の記憶はやはりそんな簡単に引き出せるものではなくて、上手くいかないことも多い。そんなとき、思い出させるための技術について話すのではなく、思い出せないことを受け止める技術について話すことができるのか 。「文化」と「福祉」の間にある未開拓の領域を「アーカイブ」という農具で耕そうとするとき、僕たちが大事にしたいのは、「想起」と「忘却」の両方のあり方を受け止めるための身の丈にあった技法です。

他領域と交わるとき、文化やアートがもつべき矜持

森:ふたたび「似て非なる」部分について質問をしたいのですが、「対話型鑑賞」という美術鑑賞の手法がありますよね。知識に頼らず、目の前の作品を見て対話を行う方法ですが、サンデー・インタビュアーズの方法はこれともとても近いように思います。この方法も、やはり正解や誤りがなく、解釈のズレも受容できる方法だと思うのですが、これとの違いについてはいかがですか?

松本:例えばサンデー・インタビュアーズでも 、成果の質を問うていません。その代わりに「動機」を問うています。誰かに話をききに行くとき、そこにどんな切実さがあるのか。無理に引き出した言葉ではなく、「きく人自身にとって必要な言葉」を探して欲しいという気持ちがあります。僕らにはその動機をつくることはできないので、その動機は参加者それぞれがもち込んでもらうことを待っているんです。

また、とある終末医療関係者と話したことがあります。当事者には、他人に開示しているA面と閉じているB面があるという話でした。つまり、当事者は開示しているA面を見せて亡くなりたい。一方で、他人や家族にも見せないB面を医療関係者の方は見る。文化やアートが他領域、例えば医療や福祉と連携するにあたり、僕にはやはりその人の B 面 、つまり死の間際のよれよれの状態や心の揺れも入ってこなければ、その連携はいいものにならないのではという思いがあるんです。 この両面性をどう捉えたらいいのかを最近はよく考えます。

キレイなA面のみにかかわるだけでいいという考え方、あるいは、キレイなA面のみにしかかかわることはできないんじゃないかという考え方。はたまた、他領域との協働である限り、A面とB面の両面を扱うべきだ、あるいは、必然的にかかわらざるを得ないという考え方など、さまざまな立場があると思います。

————そうしたなかで、松本さんは、対象の普段見えていない側面、つまり「B面」を引き出すことにこそ文化やアートの役割があると考えられているのでしょうか?

松本:そうですね。今後、どんどん文化の予算のパイが減っていく予感があるなかで、さまざまな領域の方がAHA!と組んでよかったと思ってもらうためには、どこかに普段はたどり着けないものがないと、その先がないと思う。そのやり方をどうしようかと、この4年間ずーっと頭の片隅で考えています。

森:2022年に東京アートポイント計画ではじまった、海外にもルーツをもつ方たちと映像制作ワークショップを行うプロジェクト「KINOミーティング」では、つくったものを「作品」と呼ぶというこだわりがあるようなんです。それは、ワークショップの成果物をそう呼ぶことによって、活動への向き合い方やコミュニケーションの質が変わるからだ、というわけです。いまのお話はとてもそれに近くて、これは松本さんやGAYAの「表現活動」でもあるわけですね。

松本:そう思います。「8ミリフィルムを収集・活用する事業」は、置き場によって観光にも福祉にも表現活動にもなる。でも、そのそれぞれの分野が大切にしていることや、求めるスピード感は当然違っています。だからこそ、僕はそこで文化的な領分を「アーカイブ」という道具を使ってきちんと担保したいんです。

先ほど「なぜ8ミリフィルムなのか?」という質問に、記録を残すことの原点がわかるからと言ったんですが、もう少し正確に言うと、こうした活動をはじめた2005年のころ、公的な機関は、建前では「市井の記録は大事」といいながら、商業的な価値や歴史的な出来事が記録された映画を優先してアーカイブしていたんです。理屈としては優先順位をつける必要性は理解できるんですが、心情的にはそういう態度に対して腹が立った。ならば、小さな組織であろうとも、自分たちができるやり方で、市井の人々の記録と記憶のアーカイブをやってみようと思ったんです。だから AHA!は記録と記憶にまつわる「表現活動だ」と言われると、確かにそうかもしれません。

かといって、これが「作品」づくりかといえば疑問です。「アーティスト」という人格をあてがわれるのもそれほどこだわりはないのですが、どこかでそうラベリングされることが癪にさわったりもするんです。さらにいえば正統なアーカイブの実践と理論の外側ではじまった活動なので、「アーキビスト」とも違います。どこにも属せないという違和感がずっとあって、居場所がない感覚をずっともち続けています。

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉へ

Profile

松本篤(まつもと・あつし)

NPO法人remoメンバー/AHA!世話人

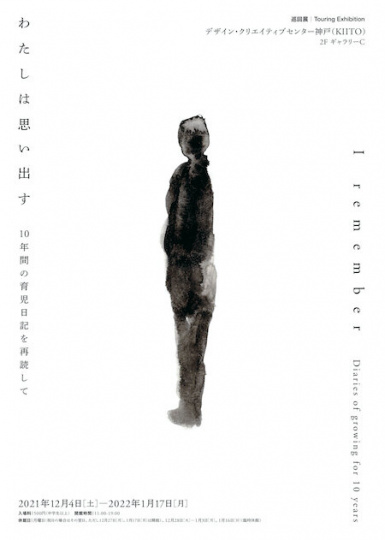

1981年兵庫県生まれ、大阪在住。2003年より「文房具としての映像」という考え方のもとに活動するNPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)の取り組みに参加する。2005年より8ミリフィルムや家族写真といった“市井の人びとの記録”に着目したアーカイブ・プロジェクト、AHA!(アハ)を始動させる。「穴アーカイブ」(東京都世田谷区 2015〜)、「HOME MOVING!」(茨城県水戸市 2017〜)などの市民参加型アーカイブを企画・運営。編著に、平和の象徴として戦後すぐにタイから来日し、井の頭自然文化園で長らく飼育されていた日本最長寿記録をもつアジアゾウのはな子(1947-2016)の69年の生涯に光をあてた記録集『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』(発行:武蔵野市立吉祥寺美術館)、展覧会に『わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち』(せんだい3.11メモリアル交流館、2021)ほか。そのほかの著書に『フィールド映像術』(古今書院、2015、共著)などがある。

remo

https://www.remo.or.jp/ja/

移動する中心|GAYA

2015年から世田谷区内で収集・デジタル化されてきた、昭和の世田谷を映したホームムービーを活用して、語りの場をつくるコミュニティ・アーカイブプロジェクト。初詣、海水浴、運動会、遊園地、雪遊びといった、8ミリフィルムに写された記録をきっかけに、自分たちの生きる「いま」を考える。また、プロジェクトをともに動かす担い手の育成も目指す。

https://aha.ne.jp/project/gaya/

「サンデー・インタビュアーズ」

https://aha.ne.jp/si/

「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈後篇〉

アートプロジェクトの担い手に話をきく、インタビューシリーズ。今回は、2019年から世田谷区で活動を行う「移動する中心|GAYA」の松本篤さんをゲストに迎えました。

手紙や写真、ホームムービーなど、誰の家にもある私的な記録。松本さんが世話人を務めるAHA!は、こうしたパーソナルな記録物のアーカイブを通して、そこに潜む価値を探り続けてきました。その関心の延長線上にあるGAYAは、世田谷区の一般家庭から集まった約16時間におよぶ8ミリフィルムの活用と、その映像を起点とした人々の語りの場をひらくプロジェクトです。

例えば、活動のひとつ「サンデー・インタビュアーズ 」では、昭和30〜50年代に一般家庭に普及した8ミリフィルムを、昭和45〜57年ごろ生まれのロスト・ジェネレーション世代が鑑賞。そこからみんなで対話を行ったり、疑問に思ったことを調べたり、当時を生きた世代の人に話をきいたりすることを通して、「いま」という時代について考えたり、来るべき社会に向き合うスキルを開発しています。

現在、ケアなど幅広い分野からも注目されているGAYAの活動。しかし、松本さんはそうした状況だからこそ、大切にすべきものがあるのではないか、と問いかけます。GAYAが掴み取ろうとしているものの正体とは何なのか。東京アートポイント計画ディレクターの森司との対話を通して、その「輪郭」に迫ります。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、2、3、5、8枚目)

>「文化/アート」プロジェクトだからこそできるアーカイブ、その背景に潜む倫理—松本篤「移動する中心|GAYA」インタビュー〈前篇〉

「アート」にできること、「アート」を超える生への問い

————前篇では、GAYAの「サンデー・インタビュアーズ 」の活動において、松本さんが8ミリフィルムを前に語る人から、その人にとって必要な言葉、切実な動機が出てくるのを期待していることなどをおききしました。僕も普段からインタビューをする仕事をしているので、人から建前ではない、思いもかけない話をきけたときの喜びはわかります。

松本:そういうおもしろさは人と共有可能だと思います。GAYAの活動はそのおもしろさを共有する仲間づくりです。ただ、「プロのスキルのあり方とは異なるスキルがある」とも思っています。

森:そこがとてもわかりづらいところです 。松本さんは、GAYAの活動や方法論を他者とも共有したいと思っている。けれど同時に、そこにある「動機」が重要なんだと語る。松本さんたちが使う方法論は、やはり他領域の人も使ってみたいと感じると思います。だけどそこには安易に扱えないハードルがあるらしいことも、今日のお話から見えました。

であれば、先ほど、GAYAで行っているような活動は表現活動でもあると話してくれましたが、さらに先まで進んで、「これは自分のアート活動だ」と言い切ってしまった方が、多くの人にとっては理解しやすいと思うんですよ。 ただ、松本さんはそう言い切ることをためらわれていますよね。根がアーティストなら、「アートをやっていいのか」という問いは生まれない。そういう人はアートをやることへの戸惑いがないからこそ、その問いはどこから来るのかということが気になってきます。松本さんはアートのもつ何かにこだわり、引っ張られている気もします。

一方で、いま話されていたような、人の意外な話をきくおもしろさというのは、シンプルにある種のインタビュー術でもあるわけですよね。

松本:そうです。プロのインタビュアーが用いるスキルは確固として存在していて、とても大事です。ただ、GAYAは専門学校ではないので、その実効性のあるスキルを学んだり、講師を招いて講義してもらうようなことはしません。むしろ僕らはそのスキルを用いる動機を問うという、メタなスキルがあることを問題提起しているつもりです。そして、そうした姿勢に意義を見出し、引き取ってくれるのがアートだけだったんです。 福祉や観光や教育には、その「メタさ」は要らないって言われてきたんです。

でも、アートという領域にお邪魔したら、それはそれで違和感を感じました。例えば、「それは作品ですか?」とか「あなたはアーティストですか?」といったことを問われ出し、登場するボキャブラリーの幅が狭いと思いました。本心としては「それはアート側の都合に当てはめているだけなのでは」と。すごく大きなことを言えば、自分たちはアートという領域からはみ出てしまうサイズ感のもの、一回りも二回りも大きくて広いことをやっている感覚もあるんです。

森:「一回りも二回りも大きいこと」って?

松本:生活とか、「生きる」みたいなことです。

森: 先ほども言ったように、「映像を見て誰かと話す」という方法論は、それほど珍しくない。だけど、松本さんはアスリートのように、普通では考えられない長い時間と思考をそこに注ぎ込んでいる。そこに「人生」のような大きいテーマがもうひとつあると言われれば、違和感はないです。

松本:こうした活動をはじめた2005年に自分が一人称で抱いていた問いが大きかったと思います。それは、その10年前に起きた、1995年の阪神・淡路大震災のことです。僕は震災当時、兵庫県下に住んでいて、少し経ってから1日ボランティアをしました。その経験が僕にとってとても印象深かった。避難所の小学校で一人の妊婦を見たんですが、僕にとっての震災経験はそれなんです。

10年経った2005年に私的な記録と記憶に関係するプロジェクト、AHA!の立ち上げを構想しているとき、ふとその妊婦の姿を思い出しました。つまり、95年に僕が見たお腹の子は、2005年には10歳になったわけですけど、その子はお母さんから震災の記憶をきいて、その経験していない経験をどう血肉化しているのだろう、経験の不在の輪郭をいかに経験できるのだろうと思ったんです。その興味から、私的な映像文化が普及した原点である8ミリフィルムに着目した企画がはじまったわけです。

この問いがアートなのかはわかりませんが、ある種の普遍的なテーマを扱っているような感覚はありますし、もっと自分の関心に引きつけると、まさに自分の切実さからこのプロジェクトは続いていると思います。ただし、法人格のある組織のひとつのプロジェクトとしての側面もあるし、ほかのメンバーの問題関心とも共存させながら進めてきたので、属人的に一人称でプロジェクトを語ることにも違和感があって、三人称で語るというのが適切だと考えています。

プロジェクトの「人称」をめぐって。仲間が見せる「ミラクル」

————「プロジェクトは三人称で語るもの」とはどういうことですか?

松本:端的にいえば、みんなの欲望も巻き込みながら、自分だけではできないことをしたいということです。僕だけがやりたいことなら、自分だけでやればいい。ただ 、それだとどんどんつまらなくなっていくから、そういうことにはあんまり興味はないんです。

————プロジェクトを立ち上げた個人と、プロジェクトという大勢の人がかかわる協働の場の関係をどのように考えるのか、という問いでもありますね。

森:松本さんは、「見たいもの」がある種はっきりとあって、それに見合う体験をおそらく何回かしたことがあり、その回数を増やしたいと感じているのだろうと思います。僕もアート業界で生きてきたから、何回かそうした、見えないものが見えるような高みを感じる体験をしたことがある。それは非常にアーティスト的な探求だと個人的には感じるし、先ほどの、95年の被災地での体験がその原点にあるという語りは興味深かったです。

他方で、確かに一人称と三人称では、スタンスは全然違う。三人称だと、自分で采配すべきものと、してはいけないものの線引きも出てくる。でも、プロジェクトってデザインが自由だから、べつに主語が一人のプロジェクトもあれば、みんなのプロジェクトもある、というものかなと思うのですが。

松本:プロジェクトの背後に「わたし」はあっていいと思うし、僕も何か判断するとき、ふとその「自分」が顔を出して、行きつ戻りつすることはあります。ただ、特にGAYAの活動で、映像を見て、誰かに話してもらうとき、自分の意図の外側で動き出している何かを感じるんです。そのとき、「わたし」というものの確固たるあり方が解けていく感じがあって、そのあり方に正直になると、三人称がしっくりくるんです。

サンデー・インタビュアーズの参加者に対しては、とにかく動機をドリブンしてもらいたく、成果は問いません。その代わり、参加者がジタバタしたり、ああでもないこうでもないとフラフラ歩いているその模様を橋本倫史さんというプロのライターがきちんと文字にしてくれています(noteにて連載)。昨年度から活動に伴走して、定期的にレポートを書いてくださっているんですが、その文章があるから、そこに起きていることが何なのかってわかるんだと思うんです。

こうした活動を通じて、 僕たちが以前から考えていたこと以上のリアクションが参加者の皆さんからもらえました。サンデー・インタビュアーズのメンバーの間でも、じわじわと一度だけではわからない、回を重ねることでわかるおもしろさがあることが伝わっていったと思います。それはこの4年間の財産だと感じます。

————メンバーと協働したからこそ生まれたエピソードはありますか?

松本:毎回、違うメンバーが「主人公」になる感じがあるんですよね。誰かが意外なことを見つけ、それによってフィルム提供者からきいた話が変わることもある。例えば、ある家族の映像を見たとき、提供者に「お母さん」ときいていた人物のことを、新しいメンバーが「髪型が違うからお母さんじゃないよね」と指摘して、みんなが驚いたりとか。

その時代を生きていないと基本的にわからないのであれば、僕たちのやっていることにはおそらく意味はない。でも、そうやって、時が経てば経つほどわかることもある。フィルム提供者でさえ気づいていなかったことに、60年ぐらい経ってから当時を知らない人が媒介することで気づくこともある。それは希望だなと思う。仲間が増えることは、視点や視野を複数にすることです。別々のものを見てもいい、語ってもいいという関係をゆっくりとつくることです。

「道具」を使う目的をいかに共有していくのか

————4年間の活動を経て、次に考えている展開はありますか?

松本:例えば、「場所」をもつことなのかなと、いまは思っています。この4年間は、ワークショッププログラムをどこにでももっていける道具として洗練させることに力を入れてきました。リアルな場での活動も考えたけれど、ちょうどコロナ禍も重なり、オンラインでのプログラムに取り組んできた。その意味では、GAYAでほんとうにやりたかったことはまだはじまっていないともいえるのかなと思います。

というのも、プログラム名にある「移動する中心」は、英語表記では「Moving Archive Center in Setagaya」。「アーカイブセンター」のような公的で固定的な性格のものが、移動式映画館のように区内を巡回していく。そして、みんなで映像を見ることで、いろんな声が集まるとおもしろいのではないか。それがGAYAの最初の構想でした。収集した映像に映っている場所での上映を通じて、それをその土地に返したい思いもある。地域コミュニティという土台の上に、「見る」という即興的な実践コミュニティやアソシエーションを立ち上げては、時間が来るとバラバラになってそれぞれの暮らしに戻る。個人の記録と記憶をメディアにして、離合集散を繰り返す。その世話人づくりの最初の一手が「移動する中心|GAYA」というプロジェクトでできたのではないかと思います。

森:それはまさに最初の企画書に書いてあったことですね。

松本:そうですね。それをやることにいまも魅力を感じます。堅牢で動かない既存のアーカイブの仕組みを壊しながら、いや、使いながら、どう変えていけるのか。僕たちは、「アーカイブ」という道具が有効だということを、「回想法」的ではないあり方で福祉や医療の領域にも伝えたい。「アーカイブ」を使ってさまざまな領域に横串(よこぐし)をさしたい。

森:哲学はどうですか? 話をきいていて、松本さんがやっていることは哲学実践、最近の言葉でいえば「哲学対話」の新しいスタイルといってもいいのかも、と感じたんです。そこにアート的な手法に見えるものが入っているからわかりにくいけど、両者が交差した事業なんだな、と。

松本:そうですね。僕たちのやっていることは、大文字の「哲学」とは異なりますが、確かに哲学的かもしれません。たぶんこれまではあまりそんなふうに言ったことはなかったですし、これからも言わないですが、哲学や倫理の実践なのではないかと感じています。

森:行政的に見れば、GAYAは他分野の人も使いたくなるいいツールをつくって、それでもう十分に成果といえるものはある。でも、松本さんは「まだはじまっていない」と言う。そういう意味では、ほんとうに本人が目指している成果はもっと先にあるわけですよね。だから、最初の企画書にあるように、ウィズコロナのなかで世田谷を実際に回って、プロジェクトを身体化したときにどんな風景が見えたのか、またお話をきいてみたいなと感じましたね。

松本: 道具を使う人の「動機」を問うなかで、その道具をつくった側の「動機」や「倫理」が問い返されている感じがします。僕はこれまで「アーカイブは誰でも使える道具だ」と言ってきたし、そこには受動的でありながら能動的なふるまいが生まれる契機があると思ってきました。でも、自由に使ってもらうためには、やっぱりそういう目的の意識の共有が、道具の使用の前にあるべきなのかもしれないということを、GAYAの活動を通して確認できました。

もしかすると、人から見るとややこしく感じるかもしれないこうした倫理観は、文化やアートがさまざまに社会的な要請を受け、広がりを見せている時代だからこそ、今後より重要になってくるのではないかと考えています。

昨今のアートプロジェクトでは、誰もがわかるような社会的意義に寄り添う意識が強すぎて、個がプロジェクトに奉仕しているような構造になっているものが多いという印象ももっています。他者の記録や記憶を扱うプロジェクトに取り組む限り、他者にどう配慮すべきかと同時に、自分のことも守る、ケアすることが必要になります。それはもっと言えば、自分とプロジェクトとの距離の取り方という議論にもつながると思います。安易に他者のものを奪わず、わたしはあなたではない、というところからはじめないと、大きいものに同化してわたしを殺してしまいかねない。いい意味で、ちゃんと他人に無関心でいられる状態をつくること。アートプロジェクトが他領域との連携を進める上では、「私」という単位からはじめ、「私」に立ち戻ってこれるという技法や倫理がますます必要になってくると思います。

Profile

松本篤(まつもと・あつし)

NPO法人remoメンバー/AHA!世話人

1981年兵庫県生まれ、大阪在住。2003年より「文房具としての映像」という考え方のもとに活動するNPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)の取り組みに参加する。2005年より8ミリフィルムや家族写真といった“市井の人びとの記録”に着目したアーカイブ・プロジェクト、AHA!(アハ)を始動させる。「穴アーカイブ」(東京都世田谷区 2015〜)、「HOME MOVING!」(茨城県水戸市 2017〜)などの市民参加型アーカイブを企画・運営。編著に、平和の象徴として戦後すぐにタイから来日し、井の頭自然文化園で長らく飼育されていた日本最長寿記録をもつアジアゾウのはな子(1947-2016)の69年の生涯に光をあてた記録集『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』(発行:武蔵野市立吉祥寺美術館)、展覧会に『わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち』(せんだい3.11メモリアル交流館、2021)ほか。そのほかの著書に『フィールド映像術』(古今書院、2015、共著)などがある。

remo

https://www.remo.or.jp/ja/

移動する中心|GAYA

2015年から世田谷区内で収集・デジタル化されてきた、昭和の世田谷を映したホームムービーを活用して、語りの場をつくるコミュニティ・アーカイブプロジェクト。初詣、海水浴、運動会、遊園地、雪遊びといった、8ミリフィルムに写された記録をきっかけに、自分たちの生きる「いま」を考える。また、プロジェクトをともに動かす担い手の育成も目指す。

https://aha.ne.jp/project/gaya/

「サンデー・インタビュアーズ」

https://aha.ne.jp/si/

明貫紘子

くるとのおしらせ

神津島を舞台にしたアートプロジェクト『HAPPY TURN/神津島』の企画や、島の伝統、伝承、地域文化などを発信する定期刊行物です。2021年度までに28号を発行しました。活動拠点である「くると」での配布のほか、島内の各世帯へ一斉配布されています。

*クレジットは最新号のものです。