府中市の地元企業に不要な部材を提供していただき、それらを表現のための創造素材として再活用する仕組み「ラッコルタ –創造素材ラボ–」。身近にあるモノを違う視点から捉える機会を創出し、アーティストの視点を通して、新たなものの見方を獲得するラーニングプロジェクトです。

このパンフレットでは、ラッコルタで実施しているプログラムの内容や企業から提供されている素材など、活動を知りたい、関わってみたいという方に向けて、取り組みを紹介しています。

府中市の地元企業に不要な部材を提供していただき、それらを表現のための創造素材として再活用する仕組み「ラッコルタ –創造素材ラボ–」。身近にあるモノを違う視点から捉える機会を創出し、アーティストの視点を通して、新たなものの見方を獲得するラーニングプロジェクトです。

このパンフレットでは、ラッコルタで実施しているプログラムの内容や企業から提供されている素材など、活動を知りたい、関わってみたいという方に向けて、取り組みを紹介しています。

アートプロジェクトを地域にひらき、活動を豊かにするために重要な役割をもつ「拠点」。その役割は事務所としてだけではなく、新たな企画を実践したり、作品やアーカイブを並べたり、さまざまな人々の出会いをつないだりと、複合的で創造性のある場です。

この映像シリーズでは、都内各所の「拠点」運営に携わるメンバーによる対談を収録しています。それぞれが関わっている拠点の特性を紹介し合いながら、まちとの関係性や場所を維持するための仕組み、日々向き合っている課題、そして拠点を育む可能性について考えます。

収録日:2023年8月9日(水)

出演者:吉田武司(アートアクセスあだち 音まち千住の縁 ディレクター)、青木彬(ファンタジア!ファンタジア! ―生き方がかたちになったまち― ディレクター)

収録日:2023年8月10日(木)

出演者:加藤健介(ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)広報ディレクター)、飯島知代(HAPPY TURN/神津島 事務局)

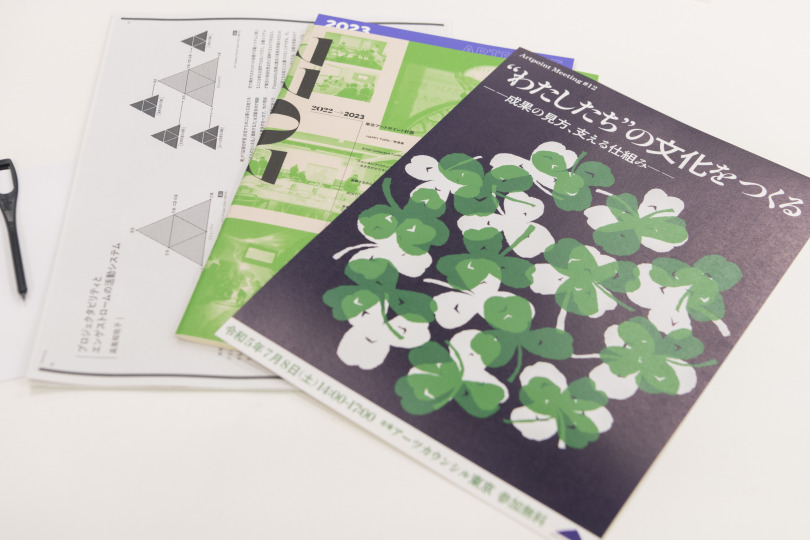

アートプロジェクトの現場では、さまざまなかたちの報告書やドキュメントブックが発行されています。ただし、それらの発行物は、書店販売などの一般流通に乗らないものも多いため、制作だけでなく「届ける」ところまでを設計することが必要です。

多種多様な形態で、それぞれ異なる目的をもつドキュメントブックを、どのように届ければ手に取ってくれたり、効果的に活用したりしてもらえるのか? 資料の流通に適したデザインとは何か? 東京アートポイント計画では、川村格夫さん(デザイナー)とともに各年度に発行した成果物をまとめ、その届け方をデザインするプロジェクトを行っています。受け取る人のことを想像しながら、パッケージデザインや同封するレターを開発します。

2023年度は12冊の成果物を透明のシートで包み、テープを巻いてまとめました。

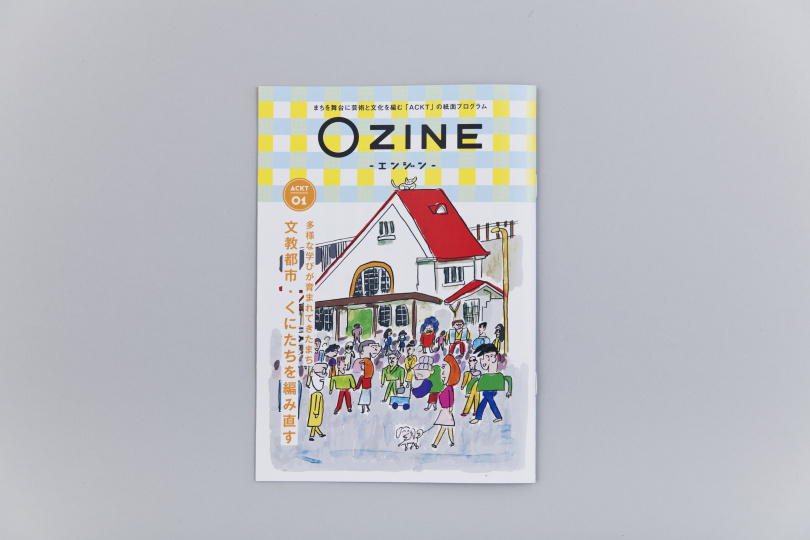

まちで活動するプレイヤーを訪ね、これからのアートプロジェクトのヒントを探る東京アートポイント計画の「プロジェクト・インタビュー」シリーズ。今回お話をきいたのは、国立市で「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」(以下、ACKT)を展開する、一般社団法人ACKTの丸山晶崇(まるやま・まさたか)さんです。

グラフィック・デザイナーであり、もともと都心で働いていた丸山さんは、とある縁から国立市で仕事をするようになり、その後住民に。古民家をリノベーションしたシェアスペースを立ち上げたり、ものづくり仲間と市内回遊型のアートプログラムを運営するなど、まちを舞台に活動してきました。

一方、2021年度にはじまったACKTでは、行政との価値観や物事の進め方の違いに戸惑うこともしばしば。コロナ禍という難しい状況もありながら、手探りで取り組みを続け、最近では新しい拠点を借りるなど、「やっとはじまった感覚」をもつまでになったと言います。

デザイナーとして、自分の感じる「よい」を起点に、責任感のある仕事をしたいと語る丸山さん。ACKTの活動も、その考えの上にあるものです。一人のデザイナーがまちに出て、行政とかかわることで見えてきたものとは何なのか? 東京アートポイント計画ディレクターの森司がききます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1-4枚目)

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈後編〉

森:丸山さんはデザイナーとして活躍しつつも、2010年に国立市谷保(やほ)で古民家を改装したシェアスペース「やぼろじ」を立ち上げるなど、多岐に渡る活動をしてきました。この「やぼろじ」も古民家リノベーションの先駆けとして話題を集めたお店でしたが、丸山さんは基本的に、自分のもっている技が決まる場面では物事をスッと動かせる人だと思います。しかし、このACKTでは、自分とはOSが違う国立市やアーツカウンシル東京と共催するなかで、苦労もされてきた。今日は、趣味である筋トレの話は置いておいて(笑)、共催のなかで感じたことをきけたらいいなと思っています。

丸山:トレーニングの話なら20時間くらいできますけど(笑)、わかりました。

森:そもそも、以前は都心でデザイナーをされていたそうですが、あるときから国立市に通うようになり、現在は住民でもありますね。そして、いわゆる平面のデザイン以外にも地域での活動を広げてきた。この経緯にはどんな背景があったんですか?

丸山:以前勤めていた制作会社から独立したのが2009年、そして、2010年から国立にかかわりはじめました。きっかけは、当時やっていた「中央線デザイン倶楽部」という課外活動の拠点として、デザイナーや建築家、編集者らが運営にかかわる「国立本店」という、本を軸にしたコミュニティスペースの店長をするようになったことです。

僕自身もそうでしたが、当時はまだデザイナーといえば都心の事務所で仕事をしているイメージが強く、まちなかでローカルな活動をしている人は全然いませんでした。それに、閉ざされたデザイン事務所で仕事をしていると、外からは何も見えないし交流も限定される。そこに閉塞感を感じていたのですが、この状況が変わったのが東日本大震災のあと。震災を機に2013年頃から国立や国分寺市といった郊外に事務所を構えるデザイナーも増えてきました。

もともと、デザイナーにかかわるのは一部のクライアントだけで、多くの人にとってこの職種が身近な存在ではない、という状況に疑問をもっていました。以前、佐藤可士和さんがデザイナーを医者に例えて、困ったときに駆け込んで相談できるのが医者であり、デザイナーだと言われていました。それは問題解決への窓口という意味で納得したのですが、でも、誰もが気軽に佐藤さんに仕事を頼めるわけではない。だからその言葉をきいたときには、大学病院の医者をイメージしたんですが、僕は小さいときから町医者によく掛かっていたんですね。

森:病弱だったんですか?

丸山:こども時代はそうでした。近所に好きな古い一軒家の病院があって、そこによく掛かりました。処方箋もなくて、おばあちゃんがその場で調剤して、ドロップみたいに甘い薬をくれる病院です。そうした町医者的なデザイナー像もあり得るんじゃないか。みんなが都心に集まるのではなくて、ひとつの町や行政区域に1人ずつデザイナーがいたらおもしろいんじゃないか。それに、デザインをひらいていく活動の方が楽しそうだ。そんなことを考えていたので、実験的に国立に来てみたんです。

森:いまの病院の話もそうですが、丸山さんは、メインやセンターとされる場所に対して、いわゆる在野的、衛星的なポジションを好むところがあるのかなと感じます。でも、センターとは仕事の量やギャラも違いますよね。そうした立ち位置を志向するのはなぜですか?

丸山:カウンター精神はあるかもしれません。先ほどの佐藤さんをはじめ、2000年代に華々しく登場してきた方たちの仕事を通して「アートディレクター」という言葉が社会に定着した2000~2010年頃までは、デザインの時代だったと思う。僕も当然それに憧れて、その世界でもお世話になりましたが、もともと建築を学んでいたこともあり、グラフィックやアートディレクションだけでやりたいことが全部できるわけじゃないと思うようになったんです。ポスターで解決できることなんかほとんどなくて、あくまでツールなんだと思っていて。

他方、場所をつくって人を集めると、ダイナミックな変化、動きがあるんです。「デザイナーとは職業ではなく生き方である」がモットーなこともあり、それならその新しい可能性にデザイナーとしてかかわった方がおもしろいんじゃないかなと。もちろんグラフィックはいまも好きだし、真剣にやっていますが、それだけじゃ解決できない問題があると思うんです。

森:なるほど。丸山さんの活動を見ていると、いま言われた「解決」は、いわゆるまちづくり系の人たちの課題へのアプローチとは違う気がするんです。これは、どちらがよい悪いではなくて、ただのポジションの違いですが。

丸山:そうですね。一言で言うと、僕がしたいのは「合意形成的なデザイン」ではないんだと思います。

森:調整型じゃない。

丸山:はい。不特定多数の誰かと合意するのではなくて、僕自身や、僕を含めた周りの人が楽しいことがまず大事で、そこから波及させるやり方です。なので、ある種とてもわがままなのですが、自分の感じる「よい」を起点にしないと責任がもてないと思うんです。

森:「責任」ですか?

丸山:以前勤めていたデザイン会社で不動産広告の仕事をよく手がけていました。それがとてもおざなりな仕事が多くて、デベロッパー自身でさえも魅力を感じていないようなマンションの広告も手がけていました。でも、数百円ならともかく、マンションなんて人生を左右する買い物ですよね。もしこの商品を売ったことで、誰かの人生が壊れたら誰が責任を取るのか。自分はそのことに加担してしまっているんじゃないか、そう感じていました。だから、デザインにおいて責任を取れる、取れないという判断基準はとても大事だと思うんです。

例えば、デザイナーとして、東京オリンピックの開催で社会がよくなると思うなら、参加すればいい。タバコのパッケージや広告を手掛けることで、売上や喫煙率が上がることをよいと思えば、取り組めばいい。でも、経済的理由だけで仕事を受けるのは違うのではないか。それは、デザインというのは、社会に何かを広める行為だからです。グラフィックデザインは平面で完結しているのではなく、社会に届くもの。よく「クライアントの先に社会を見ろ」と言われるけど、ほんとうにそう思います。そこには社会的責任があると思うんです。

森:丸山さんは、デザインの仕事を平面の上に限定せず、むしろデザインそのものをひとつのメディアだと捉えて、社会がよくなるためにそれを使う仕事の仕方を考えてきた人なんですね。でも、そうした自己テーマがあったとき、必ずしもお金になる仕事ばかりではなくなりますよね。「やぼろじ」も、まさにそうでしょう。

僕が丸山さんに出会ったのはまさに「やぼろじ」の時代で、デザイナーとして誰も手をつけたがらないというか、かたちになりにくい曖昧な領域にガッツリ取り組んでいる人だなという印象だったんです。こうした余白的な仕事って、アート系の人はむしろテーマに据えるけれども、デザイナーの人はあまり触れないイメージがあったのに、それをやるんだ、と。しかも、「やぼろじ」の建物も棚ぼたで手に入れたわけではなくて、主体的に借りて携わりたいと大家さんを説得したんですよね?

丸山:そうですね。最初は「国立本店」に事務所を借りて、世田谷から通っていたんです。当時この店の店長は2年ごとの交代制で、それが終わったら国立に来なくなるかなと思っていたんですけど、通ううちに国立が好きになっていたので、それも寂しかった。そんなある日、国立でものづくりをする人たちの飲み会でたまたま横に座った編集者から、築50年くらいの平家から引っ越すんだけど誰か代わりに住まないか、という話があったんです。物件を見るのが好きなので翌日行ってみたら、すごくよくて。妻と相談して引っ越すことにしました。

ここで国立との関係に、「働く」だけではなく「暮らす」が入ってきた。ずっと国立にいることになったので、その頃から自分のまちをよくしたいという感覚がすごく強くなりましたね。当時は電車にはほとんど乗らず、だいたい徒歩か自転車か車で移動していました。そうなると、単純に自分たちが楽しめるものがまちに多くあった方が、生活が豊かになるじゃないですか。「やぼろじ」内に以前あった本屋やギャラリーも、まちになければつくればいい、とはじめたものでした。

森:でも、以前はやったことない商売でしょう? 不安はなかった?

丸山:そうですね。そこはあまり考えなかったです。

森:その意味では、商才もある人なんでしょうね。大きなお金に興味はないけど、困らない程度のお金であれば稼げるっていう自信がどこかにあるのかなと思う。

丸山:それで言えば、こうしたまちの活動をしていることで、むしろ仕事につながるんじゃないかという打算もありましたよ。実際、2010年から何度か、府中市美術館の広報デザインの仕事をしているのですが、それは、美術館の学芸員が地域のデザイナーに頼みたいと考え、「国立本店」に行き着いたことから生まれた縁でした。あと、僕がデザインを担当した同館の「虹の彼方 こことどこかをつなぐ、アーティストたちとの遊飛行」(2012年)という展示がきっかけで、アーティストのmamoruさん、下道基行(したみち・もとゆき)さんと「旅するリサーチ・ラボラトリー」という活動をはじめたり。国立とかかわるようになって、活動が広がりましたね。

よく思うのは、受注の仕事が半分、自分でつくる仕事が半分というのが、デザイナーとしてちょうどいいんじゃないかなということ。やっぱり、受注の仕事だけだといろんなバランスが崩れてしまう。自分で価値をつくって、発信することが重要なのかなと思います。

森:受注以外の仕事は、さっきの話でいう、自分の感じる「よい」を起点にした「わがまま」なゾーンの話なの? それとも、必要を感じるからやっているという感じ?

丸山:どちらかというと後者ですね。必要だからとはじめて、それを結果として仕事につなげるのがそんなに苦手ではないのかもしれません。いまACKTで、国立市内のギャラリーやアトリエ、店舗を使って展示を行う回遊型の「Kunitachi Art Center」というプログラムを行っていますが、これももともと個人的な仲間たちとはじめたものでした。それが結果的にいまでは予算をつけてもらえるものになっている。個人的な動機と仕事をつなげるという意識を、どこかにもっておくことが大切なのかもしれません。

森:あらためてACKTの話をすると、このプロジェクトの前身には国立市の「くにたちアートビエンナーレ」という取り組みがありました。2015年と2018年に開催されたものですが、この取り組みに代わる新しい活動を国立市が模索していたときに、何か我々と一緒にできないかと相談に来られて、議論をはじめました。そのとき、この土地にいて、共催できるNPOとなりうる活動歴がある人というと、我々の選択肢では丸山さんしかいなかったわけです。

丸山さんも、話をはじめた当初は半分半分だったと思うんですよ。つまり、行政と組んでアートプロジェクトをやることの意味がわかって、できそうだという感覚と、よくわからないという感覚が混ざっているように見えた。そして、実際にはじめてみたら、想定と違う部分がかなりある、ということに向き合ってきた数年間だったのかなと思います。その辺りの話をききたいのですが、最初に話を受けたときのことは覚えていますか?

丸山:実は森さんたちに話をきく数日前、国立市にも呼ばれて話をきいていたんです。そこでは保留したのですが、まったく同じ話だったんで「え?」と。あらためて話をきいて、自分でもスペースやプロジェクトはやっていたので、できなくはないとは思いました。逆にいうと、自分たちだけではできないことをできそうだから、やってみようと思って。

森:でも、やってみたら思っていた以上に手間がかかった?

丸山:そうですね。

森:思った以上に手間がかかるし、思った以上に勝手が効かない。要するに、自分のもっている技が決まらないことに苦労されているように見えました。

丸山:ACKTをやりはじめて困ったことのひとつは、成果が出るか確実ではないけれど、可能性を感じるから何かを立ち上げるという感覚がなかなか共有されないことでした。

例えば、立ち上げから運営まで行った「やぼろじ」も、結果として多くのメディアに紹介されるなど人気となりましたが、それは事前に予測したことではなかったんです。そもそも古民家を再生してデザイナーや建築家がスペースをはじめるって、いまでこそ珍しくないですが、当時は前例がなかった。でも、場所の魅力がすごいあるから、初期費用は家賃として、メンバーで分割するかたちで、手探りでやりはじめたんですね。つまり、全然計画的ではなかったんです。

「やぼろじ」時代、よく行政の方が空き家問題や相続問題の対策事例としてヒアリングに来ていたのですが、じゃあ、これを初めから行政と組んでできたかというと、前例が多くあるものならともかく、前例がないなかでは予算もおそらくつかなかったでしょう。ACKTをやりはじめてからぶつかったのも、そうした共有の難しさでした。つまり、まだ目に見えないようなものをつくらないといけないときに、ヴィジョンや可能性がなかなか伝わらない。物事を進めるスピード感が全然違う。いままではそうしたことがパッと伝わる仲間と取り組みを行なってきたので、その戸惑いがありましたね。

森:逆に言えば、わかる人と出会えたら事はあっという間に進む世界ですよね。

丸山:そうですね。言葉で説明できるものとできないものがあると思っていて。

森:言葉がいらない部分のわかり合いのスピード感って、わかる人との間だとほんとうに一瞬で済むけれど、物事の見方が全然違う人に話すと、何ヶ月もかかってしまう。その苛立ちはアーティストの声としてもたびたびききますね。

一方で、いまのお話をきいてやはり丸山さんがまちづくり系の人ではないと思うのは、まちづくり系の人であれば、そうした際、その物件を「デモ」や「パイロットビジネス」という風に呼んで、そこから発展する横への広がりを想起させると思うんだけど、そうは話さないこと。丸山さんの場合は、とにかくその場所に携わりたい、という言い方になるんですよね。

丸山:確かに。実際、ほかの地域でも「やぼろじ」のようなことができないかというお話も来たのですが、僕は断わるべきだと主張していました。なぜかと言えば、谷保と他の土地では課題も違うし、その土地にやりたい人がいるかもわからない。行ったことがない場所にコンサル的に入ってもうまく行くと思えないし、それこそ「責任」が取れないと思ったんです。

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈後編〉へ

一般社団法人ACKT 代表理事/株式会社と 代表取締役/長岡造形大学非常勤講師

デザイン事務所や制作会社勤務を経て2009年に独立。2011年、国立市谷保で建築家を中心とした市民協働プロジェクト「やぼろじ」の企画運営に携わる(2017年まで)。2017年11月からは「地域の文化と本のあるお店」をテーマとしたギャラリー・ショップ「museum shop T」の運営を始める。また、2020年7月からは千葉市美術館のリニューアルに合わせ、「千葉市美術館ミュージアムショップ BATICA」をオープン。

アーティストの下道基行・mamoruとともにアーティスト・コレクティブ「旅するリサーチ・ラボラトリー」としても活動するほか、デザインディレクターとして「デザイナーとは職業ではなく生き方である」をモットーに、美術館の広報物のデザインやブランディングデザインなど、幅広く活動している。

museum shop T

https://t-museumshop.com/

「文化と芸術が香るまちくにたち」を掲げる「国立市文化芸術推進基本計画」にもとづき、行政と市民、市内外の文化芸術の担い手と連携をはかり、アートやデザインの視点を取り入れた拠点づくりを行う。国立市および多摩地域の潜在的な社会課題に向き合い、新たな文化をつくる多様な人が集まり活動を育むプラットフォームの構築を目指している。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、国立市、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団、一般社団法人ACKT

https://www.ackt.jp

まちで活動するプレイヤーを訪ね、これからのアートプロジェクトのヒントを探る東京アートポイント計画の「プロジェクト・インタビュー」シリーズ。今回お話をきいたのは、国立市で「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」(以下、ACKT)を展開する、一般社団法人ACKTの丸山晶崇(まるやま・まさたか)さんです。

グラフィック・デザイナーであり、もともと都心で働いていた丸山さんは、とある縁から国立市で仕事をするようになり、その後住民に。古民家をリノベーションしたシェアスペースを立ち上げたり、ものづくり仲間と市内回遊型のアートプログラムを運営するなど、まちを舞台に活動してきました。

一方、2021年度にはじまったACKTでは、行政との価値観や物事の進め方の違いに戸惑うこともしばしば。コロナ禍という難しい状況もありながら、手探りで取り組みを続け、最近では新しい拠点を借りるなど、「やっとはじまった感覚」をもつまでになったと言います。

デザイナーとして、自分の感じる「よい」を起点に、責任感のある仕事をしたいと語る丸山さん。ACKTの活動も、その考えの上にあるものです。一人のデザイナーがまちに出て、行政とかかわることで見えてきたものとは何なのか? 東京アートポイント計画ディレクターの森司がききます。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:池田宏*1、7、8、10枚目)

>自分の信じる「よい」を起点に。一人のデザイナーがまちに出る理由——丸山晶崇「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」インタビュー〈前編〉

森:ACKTがはじまり、予想以上に言葉が通じない人がいることに丸山さんは困惑された。仲間とやればすんなり行く簡単なことが、なぜこんな手前のところで壁が立ちはだかるんだろうという、戸惑いの連続ですよね。その「壁」について少しお話しいただけますか。

丸山:その壁は、低いけれども、すごく分厚く感じました。ひとつ象徴的だったのは、いま、南武線の谷保駅の駅前に物件を借りて、拠点として整備しはじめているのですが、そこを借りる際のこと。拠点が欲しくてずっと物件を探していて、なかなか見つからなかったのですが、その谷保の物件を見つけたとき、一瞬でここだとわかったんですね。谷保駅からほんとうに数十秒の場所にある、元魚屋のあと手芸洋品店が営まれていた場所で、見つけた瞬間、スタッフの安藤さんと喜び合ったくらいです。でも、市の方に話すと、なぜここなのかということが伝わりにくく……。

森:響かなかったんだ。確かに一般的な感覚で言うと、ボロボロで古いし、線路の横だし、不動産系の方は好まない物件かもしれないですね。アーティストが好む物件というか。逆に言うと丸山さんはその物件を見たとき、どんなことが「見えた」んだろう?

丸山:ある種の、一歩先の未来というか。可能性がある場所だと思ったんです。

森:つまり、ある種の言葉や感覚の共有が難しい存在があり、そこには丸山さんたちにわかるものが何一つヒットしていないわけですよね。物件としての魅力がないし、かかわり方がイメージできない。いま神津島でやっている「HAPPY TURN/神津島」というプロジェクトでも、何もない場所にアジール的な拠点をつくっているのですが、人は自明性のない場所をイメージすることがとても難しいんですよね。カフェだったらコーヒーの飲めるところなんだなって思えるし、本屋だったら本を購入できるところなんだってわかる。でも、その場所が何の場所なのかわからない、つまり自明性がない場所だと、人はかかわり方がわからない。どのように自分がかかわれるのかをイメージすることがとても難しい。神津島では、いまやっと、それを少しずつ自分たちのものにしはじめているのですが、でも丸山さん自身はその自明性のない場所を、まずおもしろがっている。一体どうおもしろがっているのでしょうか。

丸山:ひとつあるのは、「古い」なんて全然マイナスじゃないわけです。それは自分たちで改修すれば、どうにでもできてしまう。逆に、ピカピカなマンションの一室でアートプロジェクトをはじめることの方が難しいですよね。それよりも、「人が集う姿」をイメージできるかどうかの方が大切だと思っています。

その物件を見たとき、すぐに人が集まっている姿が想起できた。駅前で、公園の近くで、車通りは少ない。路地っぽさもあるのに、物件が外に向けて開放されている。かかわりのない人でも、ふと中が気になるつくりになっている。「人が集う姿」をイメージできたのは大きかったです。

森:もともとが魚屋だから、間口がひらいているんですよね。建物自体がひらいた構造になっていて、受け入れる態勢になっている。

丸山:路面店で、入り口側が全面ガラスの引き戸になっているんです。すごくいいと思いました。

森:それを「使う」イメージができたんですね。拠点をつくるに当たっては、名古屋や大阪の類似スペースもリサーチに行かれていましたね。

丸山:愛知県の名古屋港近くにある「NUCO(ニューシ―オー)」と、大阪の西成にある「kioku手芸館『たんす』」に行きました。前者は、2018年まで存在した旧寿司屋を改装したまちの社交場「UCO」を前身として、かつて編み物教室として使われていた空き家を改装したスペース。後者は旧タンス店の空き家にできたスペースです。「NUCO」や「たんす」は規模的に谷保の物件とも近く、そこにどんな人が集まり、どんな風にまちにアプローチしているのか気になっていたんです。

森:行ってみてどうでしたか?

丸山:すごく勉強になりましたね。どのスペースにも、もともとその店に来ていたりかかわっていたりした人のコミュニティのようなものがあり、その人たちが部活のように、自主的に活動を立ち上げていた。僕らがやりたいことも、こういうことだと思いました。

森:まちの人のかかわり方として考えていることはありますか?

丸山:例えばですが、谷保の物件は元手芸洋品店なので、広く衣料品やファッションにかかわるものだとハードルは低いんじゃないかと考えています。

これまでもそうだったのですが、僕たちは基本的に自分たちのやりたいことを場所にもち込むのではなく、その場の文脈を拾ったり、場とつくり手がかかわることでプロジェクト化してきた。「やぼろじ」で改装した古い蔵もしかり、そうしたつくり方、つまり、まちに眠るさまざまな空間に何かを立ち上げ、ある程度軌道に乗ったら人に譲り……というのを繰り返して、市内にたくさんの拠点、活動する仲間を増やしたいと妄想しています。もともと「ACKT」という名前にも、市内にアクションする人を増やしたいという思いが込められています。

森:もう一度、少し遡ってききたいのは、言葉を尽くしてもなかなか話が共有できない存在に対する戸惑いという模索期がありつつ、最近は拠点を見つけたり、拠点のためのリサーチをしたりと、徐々に道がひらけてきているようにも見えるんです。その間のプロセスには何があったんでしょうか? 自身のなかの考え方を何か変えたりしたんですか?

丸山:ひとつ思うのは、結局、見せないとわかってもらえないんじゃないか、ということがわかってきたというか。

森:言葉による「説得」では難しい、それを諦めたところからでないとはじまらないということが、わかってきたんだ。

丸山:そうですね。具体的には、先ほども触れた「Kunitachi Art Center 2023」が、行政的にもそこそこ評判がよかったんです。数字というわかりやすい要素もあったし、市の職員の方の反応も以前と違った。これまでの「わからない」の一点張りから、少し理解された感じがあったんです。

森:「わからない」というのは、その人の価値コードに目の前の現象が引っ掛かっていない状態ですよね。わかりやすいゴール設定の習慣しかないと、プロセス自体を価値化するコードがない。でも、ほんとうはプロセスこそが一番楽しくて意味があり、具体的にプロセスにかかわってそこを見ない限り、「成果」を求めても無いものねだりになってしまう。

丸山:行政が求める答えって「計画」というある種固定的なものだと思うのですが、アートプロジェクトって「状態」に近いと思うんです。常に走り続けながら、そのつど手を入れて改善を繰り返していく。完成はなく、その「状態」だけがあるものだと思う。

僕らの感覚だと、最初のスキームでうまく行かなければ、途中で修正するのが普通です。でも、最初に計画ありきだと、同じかたちに固執して結果として苦戦してしまう。ほんとうは、走りながら、やりながら、考えるしかないものだと思います。

森:それは大きな課題ですね。昔から文化事業の評価は、計画通りにできれば優等生。でも、大成功か大失敗か、みたいな実験的な試みができるのがアートプロジェクトの現場なんです。むしろ、プロジェクトが想定を超えていき、「自分がやったことにやらされている感」があるのが、よいアートプロジェクトだと思う。それなのに想定外のものがどんどん受容されなくなっている。想定外の価値というものを社会にもう一度提示していくことが、今日のアートプロジェクトの主たるタスクなのではないかと思っているほどです。でも、いま話をきいていて、徐々に攻略ができていそうならば、よかったです。

丸山:反応が変わってきたのはうれしいですね。それからこの前、福島県の復興公営住宅で行われているアートプロジェクトを題材にした、小森はるか監督 『ラジオ下神白 ― あのとき あのまちの音楽から いまここへ』(2023年)の上映会を行ったのですが、それを見た市の職員の方が、自分たちの研修でもこの映画を見るプログラムをやりたいと言ってくださって。

森:すごい前進じゃないですか。

丸山:2〜3年間かけて少しずつ変化してきているのを感じます。最近は、ACKTというプロジェクトがやっとはじまろうしている感じがあります。

森:いまお話された「やっとはじまろうしている感じ」は、もう少し言語化するとどのような感覚ですか? 丸山さんのなかにその実感があることがとても重要だと思います。

丸山:ここまでのプロジェクトの苦戦の背景には、僕らの力不足もありますが、やはりコロナ禍もあると思っていて。特に地域系のプロジェクトの場合、人とコミュニケーションを取らないと何もできない。でも、人と会って、話をしたり食事をしたりすることが一番許されない時期がコロナ禍だった。そのもどかしさや難しさが結構ありました。

例えば、当時はACKTとしての共催事業ではなく有志の活動でしたが、「Kunitachi Art Center」の第1回は最初の緊急事態宣言が出る直前の2020年3月20日から4月5日の開催です。当時は人を集めていいのかと、かなり戸惑いました。これは、地域で活動していこうというときには致命的な状況だった。なので、今年5月の新型コロナウイルスの感染症法上の「5類」への移行は大きかったです。ちょうどその時期に、新しい拠点も借りました。

また、こうした新しい状況になり、ACKTとして行政と組んで活動することのよさも見えてきました。「Kunitachi Art Center」もACKTの事業になることで、いままでにはなかった層に向けてボランティアの募集ができたり、会場となる場所の幅も広がっています。会場を展示作家のアテンドで回るツアープログラムも、コロナ禍のなかや自分たちだけではなかなか開催が難しかった。自分たちの活動と、まちとのかかわりのチャンネルが増えてきている。そうした複合的な要素が「やっとはじまろうしている感じ」につながっているのかなと思います。

森:最初の話に戻りますが、丸山さんはご自身や話のわかる仲間だけでも、十分にいろんな活動をしてきた。でも、ACKTでは価値観やものの見方が異なる他者と協働するということに戸惑いながらも挑戦し、いま、そのよさもだんだん感じはじめている。そのことだけでも今日は意義のあるお話をきけたと思います。

丸山:自分でできることは自分でできるから、自分ではできないことをいろんな人とかかわりながらできることに可能性を感じています。国立市と一緒にやることで、自分の趣味や仕事とは違うレイヤーで実験ができるのが、こうした協働のおもしろさだと思っています。

例えば、今年3月に第1号を発行した『◯ZINE-エンジン-』というフリーペーパーでは、東京都立国立高校の新聞部の生徒さんに連載の一つをお願いしています。高校生とのかかわりはやはり行政の協力があることで安心して行えるものだと思う。また、先ほども触れましたが、ボランティアの応募者の数や幅も、行政のかかわりの有無でだいぶ違います。こうしてこれまでの自分たちでは出会えなかった人たちと、最近は出会うことができている。新しい谷保の拠点でも、また新しい人たちとかかわることができたらと思っています。

ただ、ひとつ言えば、僕はそれぞれの場所で出会った人を無理やりつなげたり、その人に自分たちの活動のすべてを知ってもらわなくてよいと思っていて。そもそも、それぞれの場所や媒体、イベントでできることは違うし、その意味でも違うレイヤーをいっぱいもっていた方がよいと感じています。

そうやって多様なチャンネルで、まちでの活動に興味をもつ人を増やしていけたら。その先にあるのは、「その方が自分のいる場所が楽しくなるのではないか」という、純粋でわがままな思いなんです。

一般社団法人ACKT 代表理事/株式会社と 代表取締役/長岡造形大学非常勤講師

デザイン事務所や制作会社勤務を経て2009年に独立。2011年、国立市谷保で建築家を中心とした市民協働プロジェクト「やぼろじ」の企画運営に携わる(2017年まで)。2017年11月からは「地域の文化と本のあるお店」をテーマとしたギャラリー・ショップ「museum shop T」の運営を始める。また、2020年7月からは千葉市美術館のリニューアルに合わせ、「千葉市美術館ミュージアムショップ BATICA」をオープン。

アーティストの下道基行・mamoruとともにアーティスト・コレクティブ「旅するリサーチ・ラボラトリー」としても活動するほか、デザインディレクターとして「デザイナーとは職業ではなく生き方である」をモットーに、美術館の広報物のデザインやブランディングデザインなど、幅広く活動している。

museum shop T

https://t-museumshop.com/

「文化と芸術が香るまちくにたち」を掲げる「国立市文化芸術推進基本計画」にもとづき、行政と市民、市内外の文化芸術の担い手と連携をはかり、アートやデザインの視点を取り入れた拠点づくりを行う。国立市および多摩地域の潜在的な社会課題に向き合い、新たな文化をつくる多様な人が集まり活動を育むプラットフォームの構築を目指している。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、国立市、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団、一般社団法人ACKT

https://www.ackt.jp

長きにわたりさまざまなアートプロジェクトを牽引し、独自の航路を切り開いてきたゲストを迎え、その活動について伺う映像シリーズです。

ナビゲーターは、人と環境の相互作用に焦点をあてながら、社会状況に応答して発生するアートプロジェクトをつぶさに見続けてきた芹沢高志(P3 art and environment 統括ディレクター)、ゲストに迎えるのは、北川フラムさん(アートフロントギャラリー主宰)、小池一子さん(クリエイティブ・ディレクター)、南條史生さん(キュレーター/美術評論家)の3名です。活動を始めたときの時代背景やモチベーション、活動の中で見えてきた変化や現在地など、それぞれの航路を紐解きながら、これからの社会とアートプロジェクトの形を考えます。

アートプロジェクトにかかわるゲストとともに、活動のためのアイデアや視点を深める東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。第12回は、「 “わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」と題し、あらためて「アートプロジェクト」という営みそのものに着目。こうした活動が必要とされる土台や、判断が難しいその「成果」についての考え方を、国内外の事例と併せて考えました。

当日の模様を、ライターの杉原環樹が伝えます。

(執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:小野悠介*1-2、5、7-11枚目)

レポート前編はこちら>

英国と静岡の例から考える、アートプロジェクトの「成果」と「社会的意義」(前編)

「英国アーツカウンシル(Arts Council of Great Britain、以下ACGB)とコミュニティ・アートに関する小林瑠音さんの発表に続き、鈴木一郎太さんが発表を行いました。

20代をアーティストとしてロンドンで過ごしたあと、出身地の静岡県浜松市で障害のある人たちの表現活動をサポートする「NPO法人クリエイティブサポートレッツ」(以下、レッツ)など、表現と社会をつなぐ活動に従事、3年前から「アーツカウンシルしずおか」に勤める鈴木さん。「生活者が立ち上げるアートプロジェクトがグッとくる理由」と題し、公的な機関で文化芸術にかかわる立場から、その活動の社会的役割について話したいと述べました。

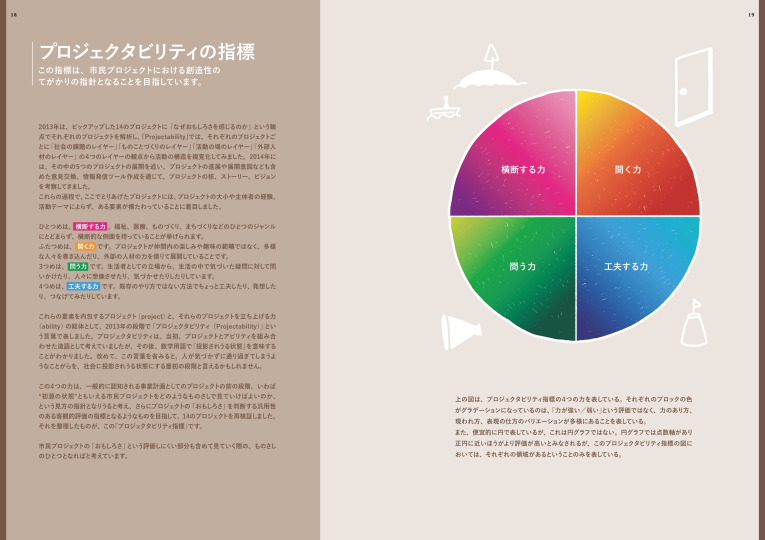

まず鈴木さんが紹介したのが「プロジェクタビリティ」の活動です。「プロジェクト」とそれを「推進する力(アビリティ)」を組み合わせた造語を冠するこの取り組みは、静岡文化芸術大学が中心となって2013年にスタートし、3年間にわたり行った研究事業です。浜松市内で活動する生活者による14のプロジェクトにヒアリングを行い、うち5つを詳細に調査。関連展示も行いながら、プロジェクトがおもしろくなるための要素を分析しました。

2013年には、市内の書店跡地で14のプロジェクトを紹介する「Projectability~この街で起きていることはとどうしておもしろいのか~」展を開催。鈴木さんは、このときアルミホイルの葉で床を埋め尽くし、来場者が歩くと自然に道や順路ができる仕掛け(会場構成:403 architecture[dajiba])を施したことに触れ、「道ができる過程が視覚化されたことは、プロジェクトという営みを展示する上で印象的だった」と語りました。

活動の2〜3年目は、プロジェクトの調査活動に注力。プロジェクトのおもしろさを評価するための指標の抽出を試みました。そのなかで、取り組みが魅力的になるための要素を大きく「横断する力」「開く力」「問う力」「工夫する力」の4つに分類。さらに、そのそれぞれにより細かいポイントを設定していきました。

鈴木:例えば、『横断する力』は自身が動いて異なる領域をつなげる力なのに対し、『開く力』は自分たちのもとに来る異なる存在との出会い方に力点があります。また、『問う力』は社会や自身の活動を客観的に分析し、いい意味で悶々と自問自答する状態にあるかを指し、『工夫する力』は予算など限りある資源のなかで楽しみながらやりくりする力を指します。こうした要素をもつプロジェクトは魅力的であることが多い状況が見えてきました。

続けて鈴木さんは、プロジェクトと生活者の関係に注目しました。

鈴木さんは、静岡のような地方都市でまちおこしやプロジェクトに関心をもつ人は、「個人的な思いや生活に密着したところから取り組みを立ち上げ、仕事ではなく生活者として活動にかかわっている場合が多い」と指摘。そして、この「生活者」の意識こそがさまざまな意味で重要だと話します。なぜならそこでは、良くも悪くも個人の資質によって活動が左右される傾向があるからです。

鈴木:例えば先の『開く力』のような他者を受け入れる能力は、人によってはごく自然に備わっているものでしょう。ただ、それが職業的な能力であるという意識がないと、ときに何もかもを受け入れてしまい、何の活動かわからなくなってしまうこともある。また、『問う力』も、個人の思いが強すぎると暴走が起きてしまいがちです。そこで重要なのは、そうした生活者個人の資質や動機を土台にしつつも、そこに補足として客観的な視点を載せてあげること。そうすると活動が社会化され、プロジェクトで行う意義が出てくると思います。

さらに鈴木さんは、生活者が目の前の切実な状況から創造性を発揮した例を、そのままでは食べられない「こんにゃく芋」を、人々が工夫して食べられる「こんにゃく」に加工したという「こんにゃく創世の仮説」になぞらえて紹介。その生活者の試行錯誤に対し、周囲には批判する人や後押しする人、専門的な知識を与えた人もいたはずと述べ、プロジェクトで起きることを身近な例で説明しました。

偶然発見された食べ物とは違い、こんにゃくのような加工品には明らかに人々の試行錯誤の跡があります。鈴木さんは、「こうしたトライ&エラーを厭わない姿勢こそが、予定調和を崩し、周囲の人の創造性を刺激する」と述べ、自分自身がはじめた試みを社会化して他者と共有する上では、試行錯誤の態度が鍵になると指摘。そうしてある人の行動が他者を刺激するところに、鈴木さんの生活者への関心があると話しました。

鈴木さんによる生活者の創造性の話は、小林さんが話したコミュニティ・アートの話題と多くの点で共通していました。

鈴木さんは、一般に創造性がアーティストの特殊能力のように言われたりする状況に違和感があると語り、生活者がこんにゃくをつくったように、「創造性は誰にでもある」と話します。そして創造性の表れは必ずしも「作品」のかたちをとるとは限りません。例えば、時間のやりくりや事業のつくり方、会話の仕方がクリエイティブな人がいるように、それぞれの人が社会にアプローチするなかで、すべての市民の創造性は既に表現されています。これはまさに、英国のコミュニティ・アートが問い直した、芸術と「わたしたち」の距離感をめぐる視点でしょう。

鈴木:こうしたなかで、僕自身は限られた文化芸術というより、いろんな人の創造性がいかされる道を探っていきたいと思っています。ただ、誰がそれを後押しするのか? 美術や舞台や音楽などには業界がありますが、市民の創造性を育むためのお金は、公的な資金を投じるよりほかないのではないか。そこに、アートプロジェクトの公的な役割があるのだと思います。

最後に鈴木さんは、そうしたプロジェクトを動かす上で重要となる「つなぎ役」について話をしました。

個人の思いからはじまるがゆえに、ときに属人的になったり、客観性に欠けていたり、閉じたものになりがちな生活者によるプロジェクト。そこで重要なのは、地域にあるほかの企業や団体、個人と連携していくことであり、そのときに求められるのが、文化芸術と、地域や産業、まちづくりに関する知見をある程度幅広くもっており、両者をつなぎ合わせることのできる存在です。

ただし、個人がそれらに満遍なく精通することは現実的ではないかもしれません。そこで鈴木さんは、文化芸術側のことをよく知るアートディレクターやマネージャーと、市民や産業側のことをよく知る「住民プロデューサー」という、二種類のつなぎ役がいることがベストではないかと提案します。実際、静岡では「住民プロデューサー」という存在をプロジェクトのなかに位置づけており、支援を通じてその育成を進めていると言います。

「生活感覚とクリエイティビティの組み合わせは、その接続の仕方でさまざまな活用の可能性を広げられるはず」と鈴木さん。その発表には、多くのプロジェクトをそばで見てきたからこその、実感のある、じんわりと響いてくるような視点が盛り込まれていました。

イベントの後半では、小林さんと鈴木さん、最初に話した佐藤李青に加え、東京アートポイント計画プログラムオフィサーの大内伸輔が参加。東京アートポイント計画のこれまでの取り組みを解説したのち、会場の声も拾いながら、前半の内容も踏まえたディスカッションが行われました。

その冒頭では、鈴木さんの発表の最後に言及された「住民プロデューサー」など、芸術文化と社会のつなぎ役となる存在への質問や発言が集まりました。

アーツカウンシルしずおかの住民プロデューサーは、主に「マイクロ・アート・ワーケーション」(以下、MAW)という事業のなかで与えられる役割です。MAWは全国から公募した「旅人」と呼ばれるクリエイティブ人材(アーティストやキュレーター、アートディレクターなど)と、地域住民や地域団体をマッチングし、その交流を支援する事業。このなかで、現地に滞在する旅人を迎え入れるホスト役が住民プロデューサーとしての役割を担います。

その担い手は半数以上がまちづくりにかかわる人たち。鈴木さんは、「かれらは芸術文化の専門家ではないけど、まちの事情に精通している。旅人との交流を通し、その可能性をまちでいかしてもらえたら」と、まちのプロがアーティストらと出会う重要性を話しました。

これをきいた小林さんは、英国のコミュニティ・アーティストたちにも、さまざまな領域や関係者の間に立ってそれらを媒介する意識があったと話をつなげます。こうした存在を表す言葉が、「アニマトゥール animateur」です。これは、もともと1970年代のフランスで政策的に後押しされた、異なる領域をつなぐ「職業」のこと。それが文化芸術の分野にも応用され、英国にも伝播し、「カタリストcatalyst」(媒介者)という呼称でも広がりました。

小林:実際、わたしが話をきいたかつてのコミュニティ・アーティストたちには、自分はアーティストではなくてプロデュサーやディレクターのような立場だったと話す人が多いんです。もちろんプロの芸術家としてかかわる人たちも多かったのですが、いずれの場合にもコミュニティ・アーティストの役割を説明するときに『アニマトゥール』や『カタリスト』という言葉が頻繁に使用された。それも注目すべきことだなと思います。

さらに小林さんは、鈴木さんが発表で指摘したように、個人の領域として閉じたものになりがちな地域プロジェクトにおいて、こうしたつなぎ役が社会との接点を調整することの重要性を指摘します。それに対して鈴木さんも、「コミュティをひらくとよく言うけど、コミュニティは閉じているから居心地がいい。でも、閉じたままでもいけない。つなぎ役の人たちには、その開閉の塩梅をとるという感覚が必要」とコメント。プロジェクトのよいあり方と社会性を担保する上での、つなぎ役の大切さが共有されていました。

質問のなかには、小林さんが話したACGBに触れるものもありました。なかでも興味深かったのは、「数本のバラか、路傍のタンポポか」という二項対立的な問いに対し、その中間をとるようなものはなかったのか、というもの。

これに対して小林さんは、バラとタンポポという比喩は、英国の文化政策において頻繁に使用されてきた重要な表現だが、大前提として、何がバラで何がタンポポなのかという定義の問題も含め、個人的には違和感があるとしつつも、ここで重要なのは、文化政策についての議論を促す基準として、このふたつのフラグ(旗)を立てたことだ、と返します。

小林:これらのフラグが立ったことで、例えば、いまはバラとタンポポが7:3になっているから少しタンポポの方に力を入れようといったかたちで、領域間のバランスを調整する意識が高まった。もちろん両者が共存する状態が理想だが、こうした、誰もがイメージしやすいモチーフを使いながら政策を議論し、自分たちの立ち位置を確認することができるようになった点が、まず大きかったと思います。

加えて小林さんは、近年の英国ではそうした中間的な取り組みも行われているとし、一例として2002年から開始された「クリエイティブ・パートナーシップ」という教育プログラムを挙げました。これは、学校がアーティストや建築家、科学者らと連携を結び、その人たちを学校に派遣するなどして、こどもたちの芸術性や創造性につなげようというものです。

このように、現代の英国で非常に重視されている「アウトリーチ」の概念が広く浸透した背景のひとつには、直接的ではないものの、かつてのコミュニティ・アートの影響があると小林さん。特筆すべき事例として、テート美術館の館長として英国におけるアウトリーチ活動の発展に大きく貢献し、現在はアーツカウンシル・イングランドの会長を務めているニコラス・セロータ氏が、実は駆け出しの時代に、ロンドンのイーストエンドで開催されたコミュニティ・アート・フェスティバルにかかわっていたという点を挙げました。半世紀近く前の活動の影響がじわじわと、さまざまに現在の文化政策につながっているのです。

最後に、今日の話を踏まえて、登壇者たちはどんなことを考えたのでしょうか?

鈴木さんは小林さんのバラとタンポポのフラグの話が印象的で、「振り返るとアーツカウンシルしずおかではタンポポに振り切った活動をしてきた」と言います。その理由には、設置が検討されていた頃の第3期ふじのくに文化振興基本計画で、「みる」「つくる」 「ささえる」の3つの基本方針が掲げられていたことがあるそうです。

鈴木:ワーキンググループに参加したとき、静岡ではこの3つに関して非常に多くの取り組みが行われていました。でも、バラ的な芸術を支えることも重要だけど、いまは文化が社会を支えるという視点が大事なんだと思ったんです。そこで、うちではタンポポ的な活動を重点的に行ってきたのですが、これも永続的なものではない。固定的な理想ではなく、状況を見ながら常に活動のかたちを変えていくのが自然なんだと思いました。

これに大内もうなずき、「活動がマンネリ化するより、変わっていくことが大事。プロジェクトで育んだ要素をもった人がいろんな場所に散らばって、それぞれの場所で変化しながら活動していくのがおもしろいと思う」と共感。それは東京アートポイント計画でも感じることだと言い、そうした種をもつ人が増えていけば、「文化をつくる人が増えていく」と話しました。

また佐藤は、鈴木さんのこんにゃくの例に触れ、「こんにゃくをつくる人だけでなく、それを売る人や活用する人もいる。プロジェクトでも、直接的な担い手だけでなく、そこにかかわる幅広い関係者を対象にした成果の見方が必要だと感じた」と感想を述べました。

最後に小林さんは、ACGBを研究する立場から、この日会場の廊下に並べられていた東京アートポイント計画の発行した数多くの冊子に触れ、「このように、よくわからなくてモヤモヤした気持ちを言語化して共有する取り組みは素晴らしい。世界一丁寧なアーツカウンシルだと思う」とコメント。その上でこの資料を海外のアーツカウンシル関係者にも紹介していきたいと感じたと話し、「多言語化によって海外からの評価を得る道もぜひ検討してほしい」と述べました。

異なる時代や地域の取り組みを通して、東京アートポイント計画や市民によるアートプロジェクトの価値について考えた今回のイベント。そこには事情は異なれど、共通する文化政策的な論点や市井の人々の思い、求められる姿勢があったように感じます。そしてとりわけACGBの例が示しているのは、暫定的であっても自分たちの価値観を言語にし、残していくことの大切さであり、それが時を経てもつ意義があるということでした。

今回のイベントで紡がれた視点は、今後の東京アートポイント計画にどのように反映されていくのでしょうか? 今後も見続けたいと思います。

レポート前編はこちら>

アートプロジェクトにかかわるゲストとともに、活動のためのアイデアや視点を深める東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。7月8日、その第12回がアーツカウンシル東京を会場に開催されました。

一過性のイベントごとではなく、協働する市民やNPOと長い時間をかけて、地域で個人が豊かに暮らしていくための文化的な営みやコミュニティをつくること。こうした活動を目指し2009年にはじまった「東京アートポイント計画」は、今年で15年目を迎えます。

そこで今回は、あらためて「アートプロジェクト」の営みに着目。「 “わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」と題し、こうした活動が必要とされる土台や、判断が難しいその「成果」についての考え方を、国内外の事例と併せて考えました。

ゲストには、英国のアーツカウンシル史や、1970年代に同国で隆盛した市民による芸術実践「コミュニティ・アート」を研究する芸術文化観光専門職大学講師の小林瑠音(こばやしるね)さんと、さまざまな立場で文化と障害福祉やまちづくりの交わる領域に従事し、現在はアーツカウンシルしずおかのプログラム・ディレクターを務める鈴木一郎太(すずきいちろうた)さんを迎えました。

当日の模様を、ライターの杉原環樹が伝えます。

(執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:小野悠介*1-6枚目)

この日はまず、「東京アートポイント計画」プログラムオフィサーの佐藤李青より、イベントの趣旨説明がありました。

2009年にはじまった東京アートポイント計画では、2022年度までに56の団体と共催し、45のアートプロジェクトを展開してきました。また、その担い手のための学びの場「Tokyo Art Research Lab」(以下、TARL)には計1869名の受講生が参加。まちなかに小さな文化やコミュニティの種、そしてそれを担うプレイヤーを広げてきました。

いっぽう、こうした活動で難しいのが、「アートプロジェクトの成果をいかに計るか?」といった問題です。展覧会やコンサートのような、集客や利益によって成果が計りやすいイベントとは異なり、「アートプロジェクトの成果は現れるまでに時間がかかるし、日々の変化は微々たるもの」と佐藤。現場で起きたことの成果をどのように見ればよいのかは長年の課題であり、今回はそれをイベントのテーマにしたと話しました。

実はTARLでは、2010年度にその名も「アートプロジェクトを評価するために〜評価の<なぜ?>を徹底解明」という連続ゼミを開催しています。その報告書でセゾン文化財団の片山正夫さんは、プロジェクトの実績を捉えるにあたっては、〈過去の自分〉と〈似た他人〉というふたつの比較軸が必要ではないかと指摘していました。

佐藤:このうち、〈過去の自分〉として、東京アートポイント計画では多くのドキュメントを残してきました。他方で〈似た他人〉、つまり自分たちと同じような活動についても知りたい。そこで今回は、英国のコミュニティ・アートを研究する小林さんと、さまざまな現場に携わってきた鈴木さんをお呼びしました。我々の活動とも共通点のあるお二人のお話を通して、東京アートポイント計画のことも『ひとつの事例』としてあらためて考えていければと思っています。

最初に登壇した小林瑠音さんは、「プロダクト(成果物)かプロセス(過程)か:1970年代英国アーツカウンシルのコミュニティ・アート政策を中心に 」と題したプレゼンテーションを行いました。

1946年に創立された英国アーツカウンシル(The Arts Council of Great Britain 以下、ACGB)は、芸術文化事業の助成や助言を行う専門機関で、アーツカウンシル東京にとっては重要なモデルであり、まさに「似た他人」です。けれど、そこで志向される「芸術」「文化」の像は時代ごとにさまざまで、小林さんは「プロダクトかプロセスか、ACGBは表看板を常に変えるようにして活動してきた」と指摘します。

その背景として小林さんは、英国の文化政策の特徴である「内因的弱さ」を挙げます。これは平たく言えば、文化芸術に公的なお金を出すことは、英国の全国民にとって必ずしも当然のこととして受け止められているわけではない、とする現実的な側面です。実際、1970年代後半のジェームス・キャラハン労働党政権によって発行された政策ペーパーのなかには、「アートは国民生活にとって必要なものである」という前提は普遍的に共有されるものではなく、芸術への公金利用には「正当な理由づけが必要」という文言が見られます。

小林:最初にこの文書を読んだときは、1970年代末の不況期とはいえ、政府がここまではっきり言い切るのかと驚きました。ACGBの予算はこの時期にも右肩上がりだったものの、英国において芸術文化領域は決してサンクチュアリ(聖域)ではなく、それらへの公金投入に対しても厳密なゲートキーパー(門番)が必要というお国柄を表している。その辺りは芸術文化への公的支援がある程度国民的なコンセンサスとして成立しているとされるフランスやドイツと異なるかと思います。

こうした背景のもと、英国では文化政策自体にも明確な根拠を求める傾向が強まります。その最たる例が1990年代後半にはじまる「エビデンス主義文化政策」です。「what counts is what works」(重要なのは何が効果的かということ)をスローガンにしたこの時代には、プロジェクトの段階に応じた評価を規格化した「ツールキット・アプローチ」や、より定性的に活動を測る「セオリー・ベースド・アプローチ 」など、さまざまな手法によって文化的な取り組みが評価されるようになりました。

ここから小林さんは、ACGBの歴史を振り返りながら、この組織に関するいくつかの誤解や問題点について話を進めました。そのひとつが、著名な経済学者で、ACGBの初代会長であるジョン・メイナード・ケインズをめぐるものです。

戦時中からACGBの骨組みを構想していたケインズですが、実は、ACGB初代会長就任後わずか10か月で、組織の正式な設立(ロイヤル・チャーターの公布)を待たずに亡くなります。そのため、彼が生前に集中的に行ったロンドンの劇場復興政策が、「ロンドン中心、エクセレンス重視、ハイアート志向」という悪名高い「ケインズ・レガシー」として、後世に継承されていくこととなったのです。

ACGBの舞台芸術重視、特にハイアート志向は、その事業費の内訳にも明らかだと小林さん。例えば、1960年代末〜80年代初頭の内訳を見ると、「ビックフォー」と言われたロンドンを拠点とする国立・王立劇場に対する予算が全体の約4割を占め、かつピーク時には、バレエやオペラ、クラシック音楽などを中心とする舞台芸術全般の予算で8割を割くこともあり、その配分は確かに偏ったものでした。

このように設立から長年、ACGBではエクセレンス志向が続いていました。これに対して噛みついたのが、「コミュニティ・アート」の文脈で活動する人々でした。1960年代後半〜80年代前半に隆盛したこの運動では、「数本のバラではなく、路傍のタンポポに目を向けよ!」をスローガンに、ACGB本部へのデモが行われるなど、エクセレンス志向の問い直しが浮上。最盛期には全英で約300団体が活動し、その後の文化政策のあり方を大きく揺さぶりました。

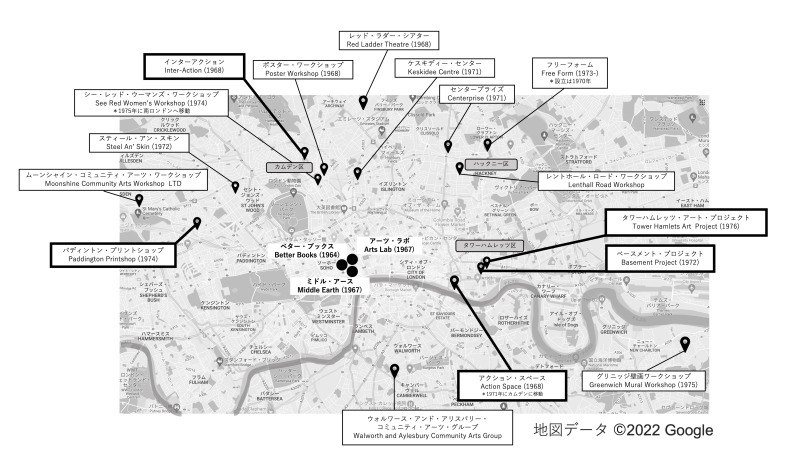

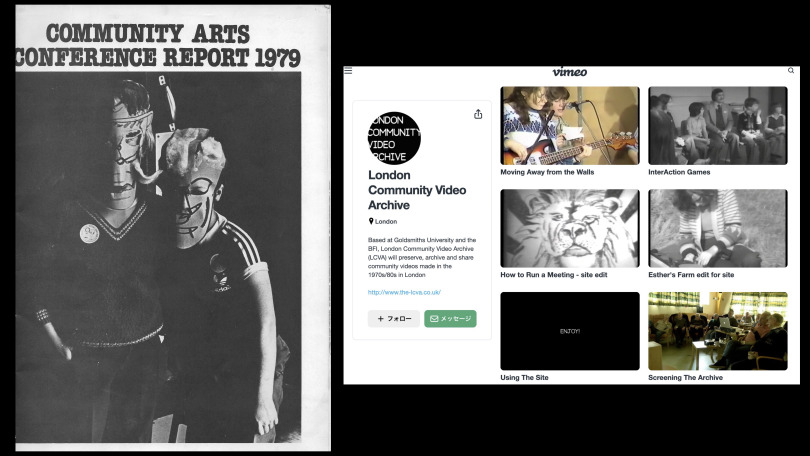

小林:コミュニティ・アートの特徴は、これまで芸術とかかわりの薄かった市民が表現活動の主体となった点です。コミュニティ・アーティストたちは地域に住み込み、労働者階級やエスニックマイノリティに属する人々を対象とするワークショップを通して、演劇、シルクスクリーン、壁画、映像、冊子制作などにかかわる、創造的な技術の共有と蓄積を推進。さらに、活動の担い手自らが全国組織『コミュニティ・アーティスト協会』を設立し、政策提言を行った結果、ACGB内に専門の『コミュニティ・アート委員会』が立ち上がり、コミュニティ・アーティスト自身がその委員として文化政策に対する発言権を獲得していきました。

こうしてACGBは、1969〜82年にかけて集中的にコミュニティ・アート政策を実施しました。この際、ACGB内には先の委員会のほか、少数の専門家によるワーキング・パーティや評価に特化したグループなど、3つの専門部会が設けられました。

その活動のなかでも、1974年にACGBが発行した通称「ボールドリー・レポート」は画期的でした。そこでは、コミュニティ・アートを特徴づけるものを「技術」ではなく、自分たちの活動を社会のなかに位置づけて考える「姿勢」だと指摘。また、その担い手にとって最大の関心事はコミュニティへの影響であり、それゆえ、コミュニティ・アートが他の芸術実践と異なる点は、それが「最終的な成果物より、むしろ個人の献身や貢献を含んだ過程を重視している」点だと述べたのです。

一方で、こうしたプロセス重視の姿勢には根強い批判もありました。なかでも小林さんが注目するのが、当時ACGBの事務局⻑であったロイ・ショウによる批判です。

そもそも、従来的な芸術(ハイアート)の「卓越性 excellence」に対して、コミュニティ・アーティストが推奨したもののひとつに「レリバンス relevance」という概念がありました。これは「関連性」「当事者性」などと訳せる言葉で、ここでは「わたしたちの our own」という意味合いをもちます。つまり、コミュニティ・アートは権威によって上から与えられるものではなく、わたしたち自身によるわたしたちの文化なのだということ。この価値観に対してショウは、やはり芸術にとって作品の「質」は重要であり、それが保持されなければ「なんでもあり」の状況が生まれてしまう、と牽制したのです。事実、一部のコミュニティ・アーティストがハイアートを仮想敵と見做すあまり、コミュニティ・アート自体に反知性主義的、排他的な印象がついてしまい、ショウはそれに辟易していた一面もあったようです。

こうしてコミュニティ・アートは、1980年代半ばに勢いを失っていきます。その後長らく英国においてコミュニティ・アートはあまり着目されない傾向にありましたが、2010年代になると画期的な研究成果がいくつも公刊され、再評価が進行。こうした動きが起こった背景には、1970年代にACGBやその運動の担い手によって残されたアーカイブの存在があると小林さんは指摘します。

例えば、先の「コミュニティ・アート委員会」では、現場の人々によるアイデアを下敷きにしたコミュニティ・アートの評価軸を文書化していました。そこには「地域の人々が、芸術が自分たちと何らかの関連があり、自分たちのニーズを満たし、自信をつけ、自己表現するために参加しているかどうか」など、当時の活動で大切にされた価値観が明文化されていました。こうした文書はロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館アーカイブスなどで閲覧でき、定例会議のアジェンダから出席者まで知ることができると言います。

さらに重要なのが、コミュニティ・アーティスト自身が作成した記録です。かれらは全国会議の報告書や同人誌など、多くの文書を残しました。「そうやって、数値化できない現場の出来事を言語にして価値化したり、それを共有するフィールドをつくったりといった活動を担い手自らが行なっていたことがとても重要だった」と小林さんは話します。

「バラか、タンポポか。プロダクト(成果物)か、プロセス(過程)か。ACGBは、時代の要請に応じて、常にその配分や力関係のバランスを調整しながら活動してきた」と小林さんは語ります。そうしたなか、半世紀近く前に市民と芸術の距離感を問い直したコミュニティ・アートの方法論や、その再評価にあたり当時のアーカイブが重要だったという指摘など、小林さんの発表からは東京アートポイント計画の活動を俯瞰的にまなざすための視点が多く含まれていました。

レポート後編へ>