共通: 年度: 2024

橋本貴雄

松田咲香

坂口彩夏

新谷健太

本多美優

Artpoint Reports 2024→2025

『Artpoint Reports 2024→2025』は、一年を振り返りながら、ちょっと先の未来について語るレポートです。今年度新たにスタートした新規事業の紹介や注目のニュースのほか、「基礎自治体との連携」「アクセシビリティ」「共生社会」などをテーマに、ディレクターとプログラムオフィサーがこの一年を振り返りながら語ったレポートが収録されています。

人が人らしくあるにはどうあるべきか。それを、医療でも宗教でもない領域でウェルビーイングに向き合おうとすると、芸術文化しかありません。

(変化の時代、アートを生活の一部に p.23)

目次

About

- 東京アートポイント計画とは

- メンバー紹介

News 2024の取り組み

Voices 2024→2025について語る

- 拠点から「いま」の東京を考える

- 「そのままでいられる」環境をつくる

- 生活より手前のことに目を向ける

- 誰かと一緒にやることの可能性

- 変化の時代、アートを生活の一部に

Annual costs 事業予算

Projects 事業一覧

Information お知らせ

第2回レポート Tokyo Art Research Labコミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京

市民の手によって、地域の記録を残し、活用していく「コミュニティ・アーカイブ」。

そのスキルを、 複数の地域や経験を重ね合わせることから、広く共有する場をつくります。 記録を残すことは、出来事の記憶を伝えることにつながっています。とくに各地で頻発する災害の現場では、多くのものが失われる一方で風景や出来事を記録しようとする無数の試みが生まれています。

2024年、能登半島は1月の地震と9月の豪雨で大きな被害を受けました。本プロジェクトでは各地の災害にかかわり、活動を続けてきたメンバーが集まり、能登への応答のなかから、互いのスキルを共有するためのディスカッションを行います。

――プロジェクトメンバーのディスカッションの記録を、レポートとして公開し、繰り返す災害のなかに生きる術としての「コミュニティ・アーカイブ」のありかたを広く共有します。

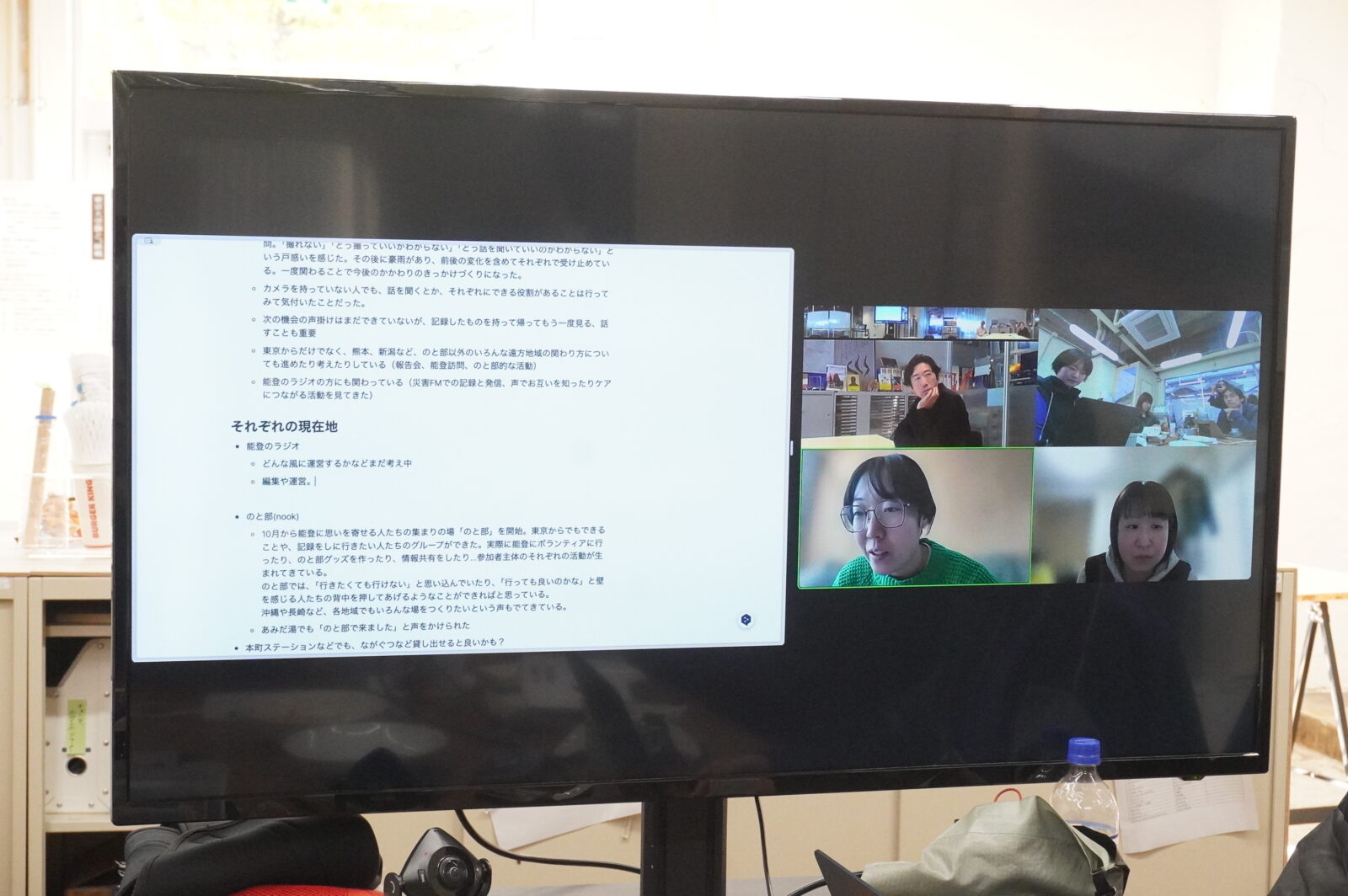

1回目のミーティングを経て、今回は珠洲を中心に能登で活動する人々を招き、それぞれの感じる現地の直近の課題や、アーカイブ活動のニーズなどを掘り下げて議論しました。まずは、前回の議論の情報共有と、新しい参加者の自己紹介からミーティングを始めました。

前回から引き続きオンラインで珠洲から参加する西海さんは、今回、3人の同席者を招待してくれました。また、今回はゲストとして、新たに4人の活動者もミーティングに参加しました。

戸村華恵さん

もともと西海さんが東京在住だった頃の同僚で、昨年の奥能登国際芸術祭ではスタッフも担当。そのつながりから、現在は『ヤッサープロジェクト』にも合流し、広報を主に担当しながら、珠洲の人々とともに場作りのサポート活動を行っている。

小菅杏樹さん

昨年の奥能登国際芸術祭で会期中の受付や運営周りを担当。今回はアーカイブにまつわる活動とはどんなものか、現在能登でどんな動きがあるのか知るために同席。

沼田かおりさん

奥能登国際芸術祭の主催団体の一員として以前より珠洲に来ていたが、震災後は常設作品の修繕のために引き続き珠洲に通いながら、現地の人々の手伝いなども行っている。アーカイブにまつわる西海さんの活動から関心を持ち、同席。

松田咲香さん

フォトグラファーとして活動。1月の津波の被害により撮影機材を損失したため、震災後はなかなか撮影ができていなかったが、この頃は公費解体で次第に更地になっていく町並みを見ながら「撮影しないと」と思うように。また、本町ステーションを拠点に西海さんとともに『本町ラジオ』を始動。ラジオは、町の人々の言葉に耳を傾けたり、自分や相手の気持ちを整理したり、町の今と未来をつなぐためのツールにもしていきたいと考えている。

新谷健太さん

もともと北海道出身で、2011年に金沢美術大学に入学。受験当日の東日本大震災を経てから、美術に対する向き合い方が自然と変わり、社会活動に入っていくようになった。その後2017年に珠洲へ移住。アートを活用したケアを追求し、現地のゲストハウスの立ち上げや活動の支援を行う中でお手伝いをしてきた銭湯『海浜あみだ湯』を引き継ぐことになり、現在はその運営全般を担っている。また、最近はあみだ湯の運営の合間に珠洲市内の大谷地区へ通い、豪雨災害の泥かきの手伝いも行っている。

坂口彩夏さん

2024年1月の震災当時は千葉にいて、テレビで能登の様子を見ていた。当時は坂口さん自身が俳優活動をしている中で”演じるという行為”や”演じた作品が観客とどう触れ合うか”について模索しているタイミングだった。震災が起こり、人ひとりとしての社会との関わり方を考えた結果、演じることから一度離れ、震災の3ヶ月後に珠洲市内の大谷地区で炊き出しの手伝いなどに入る。瀬尾さんの本やSNSでの言葉に背中を押され、現在は大谷に移住し、復興にかかわっている。

映像ワークショップ合同会社:明貫紘子さん

石川県加賀市の山中温泉を拠点とし、コミュニティ・アーカイブにまつわるイベント企画や映像制作、デジタルアーカイブを行う『映像ワークショップ合同会社』を運営。来年1月には『オンラインをつかう伝え方と残し方』というオンライン配信限定イベントを実施予定。

インターネットが”遅いメディア”となってきている中で、これからのメディアアーカイブのよりよいあり方を日々模索している。

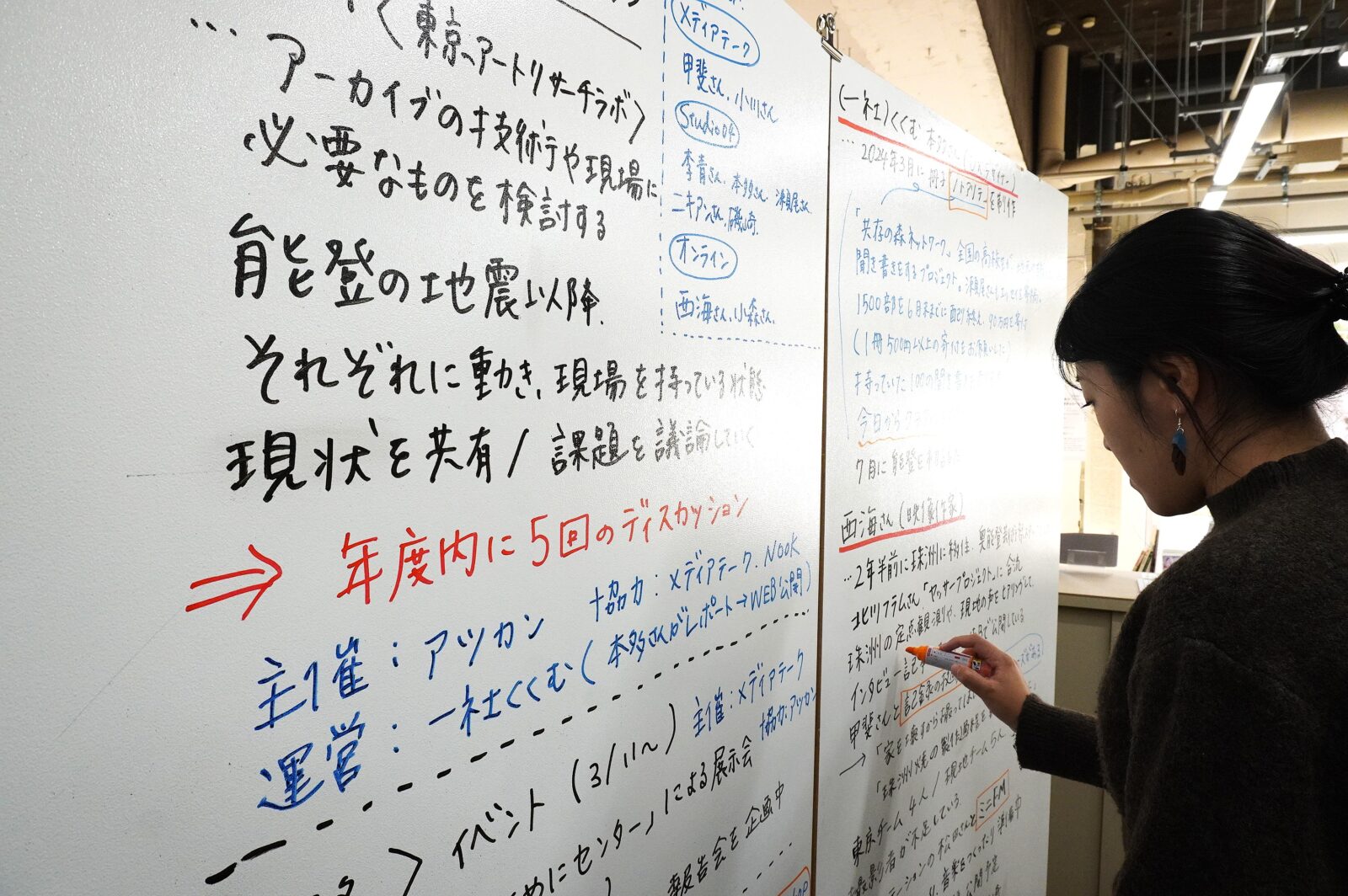

各々の課題感や状況について話し合いながら、記録の実践者と現地の人々のあいだのケアなど記録にまつわるソフト面と、記録をアーカイブしていくメディアや方法といったハード面、大きく2つの方向へと議論が発展していきました。

目の前の「残さなきゃ」にどう向き合うか ――ソフト面の議論

言葉の取り扱い方、発信の仕方

現在は避難所になっている大谷小中学校から参加した坂口さんは、珠洲市内でも特に豪雨災害の被害が著しい地域で泥かきなどの作業に関わりながらも、同時に大谷で十分な記録ができていないことに焦りを感じています。

また、実際に記録をしようとしたときに、自分に向けて語られた”本当の言葉”をどう扱い、どう発信すべきか、という悩みにも直面しました。

豪雨災害前、坂口さんは、なるべく地域の人たちが安心してくれるように、滞在先が大谷であることは隠して発信を行っていました。しかし、水害後のあまりの人手の無さへの危機感と、現地のニーズに応える形で、大谷という地区名も出すようになったといいます。

特に不特定多数の人が見るSNSでの能登に関する言論の極端さについて、ミーティング参加メンバーそれぞれのSNSとの向き合い方や、言葉の選び方について話し合いました。

瀬尾さんは、「能登の復興が進んでいる/進んでいない」という議論がSNS上でぶつかり合う様子を見ながら、実際の生活の中の言葉はもっと複雑であることや、どちらの言葉も同居しうることを強調しました。また、それらが反発しやすい状況ゆえに、細々とでも言葉を置いていかないと、誤解や分断はより膨らんでいくのではないか、と警鐘を鳴らします。

新谷さんは、SNSでは自分なりの価値観と責任感のもとで、繊細に言葉を選ぶことを重視していると語ります。そして、対面で語られる個人的な言葉を扱うときは、ある程度クローズドな価値共同体の中で大事にしていくことも可能であると補足しました。

発信や寄り添いの連続が、結果的に記録になっていく

坂口さんが記録と発信の必要性を感じた要因のひとつに、同じ珠洲の中でも地区によって、状況に差が開いてきたという背景がありました。

大谷のある「外浦」と呼ばれるエリアから峠を越えて内浦へ向かうと、コンビニやスーパーが稼働している。しかしまた大谷へ帰れば、冷蔵庫は止まっていて、ソーラー充電の残量を確認するような生活がある。そんな中で、「大谷は取りこぼされている」という言葉に触れた時に、大谷のことを発信しなければ、と感じたといいます。

しかし、「記録をしなければ」という意識が先行することによって、置いていかれてしまう大事なことがあるかもしれない、という葛藤もあります。

新谷さんは、現地で日々変わっていく町並みや、消えていく文化やプロジェクトを目の当たりにしながら、「記録自体が目的ではなく、社会に応答していく中で記録されていくもの、という意識でいる」と重ねます。

記録・保存におけるケアの側面

さらに、東日本大震災当時のさまざまな「記録」にまつわる出来事を振り返りながら、話を掘り下げていきました。

たとえば、変わりゆく町の昔の風景写真を集めて持ち歩き、出会った人たちに声をかけ、その人の家が写っている写真をコピーして手渡して周るおばあさんがいた、という話。

ある商店街の人たちが集い、月に一度カメラを持って地域を周り、撮った写真を持ち寄って地域支援の拠点に掲示し、みんなで見合う会をしていたという話。そこでは、人々の見える場所に記録を置いておくことによって、その風景にまつわる思い出を共有したり、定期的に記憶を振り返るような場が自然と生まれていったのだそうです。

西海さんは、珠洲の人々のニーズに応えながら写真や映像を記録する中で、何度も素材を見返したり編集することが、西海さん自身にとって重要なプロセスになっていることに気づいた、と語ります。

それは、「誰かと一緒に思い出す」という行為であり、記録を未来に残していくこと以上に、そういう時間を作りたいと思っている自分自身への気付きでもありました。

記録という活動を通して、災禍の出来事を忘れないこと、考え続けること、ゆっくりと消化しようとすることは、東日本での『わすれン!』の参加者たちからも感じたことでした。

被災地とその外側とのつながりをつくるための発信の一方で、現場の内側でゆっくりと相互にケアし合うような記録のもう一つの側面も見えてきました。

記録をどこに、どうアーカイブしていくか ―― ハード面の議論

映像ワークショップ合同会社でメディアアーカイブとそのノウハウの整理に取り組む明貫さんと、せんだいメディアテークの甲斐さんを中心に、アーカイブにまつわるシステムや運用といった、ハード面の話題についても議論しました。

明貫さんは、Wikipediaを活用したWEBメディア『かがが』を開設し、誰でも情報を編集したり、運用できるようなフォーマット作りやプライバシーポリシーの整理などに取り組んでいます。Wikipediaという既成のプラットフォームを活用することによって、サーバー代などの費用削減や、1から全てを作っていく手間を省略することにメリットがあるといいます。

その話を受け、甲斐さんは、民間による新たなプラットフォームで情報交換がなされることももちろん重要な一方で、その情報の置き場がいかに堅牢であるか、権利周りがいかに整理されるかも重要であると補足しました。

記録と発信、編集の距離感

どんな場所にどんな記録をアーカイブし活用していくのか、という議論の延長で、記録にまつわるプロセスや、発信してから活用されていくまでの時間軸についても話が及びました。

今まさに現場で困っていることの発信も必要な一方、SNSやニュースなどのスピードに流されず、後世に残していく時間軸で保存する記録も必要です。せんだいメディアテークの小川さんは、「編集して整理するものは、時代に消費されず保存しやすい」と添えます。

現在、松田さんと西海さんが取り組んでいる『本町ラジオ』(詳細は第1回目のレポートを参照)では、まさに「公開するまでに、どの程度、どう編集するか」という課題にぶつかっています。

収録したものを自分たちの手元で編集してみると、今後も残っていく音声として残していいものなのか、あの人が傷つかないだろうか、と戸惑いを感じることを共有しました。

編集作業は分担も可能ではあるものの、現場で感じる戸惑いや危機感も、とても重要です。

たとえば『のと部』など、遠方のメンバーが編集を手伝うような場合には、まずその感覚を共有することから始めていく必要がありそうです。

「より早く、より大きく」と発展していく情報社会の中で、「より近く、よりゆっくり、より優しく」情報が機能していくためにはどうすればいいのか。手法的な観点で、各メディアの持つ性質や必要なプロセス、特性を丁寧に見極めながら現地の記録活動をサポートしていくことも、私たちができる復興支援のひとつの形かもしれません。

次回のコミュニティ・アーカイブ・ミーティング

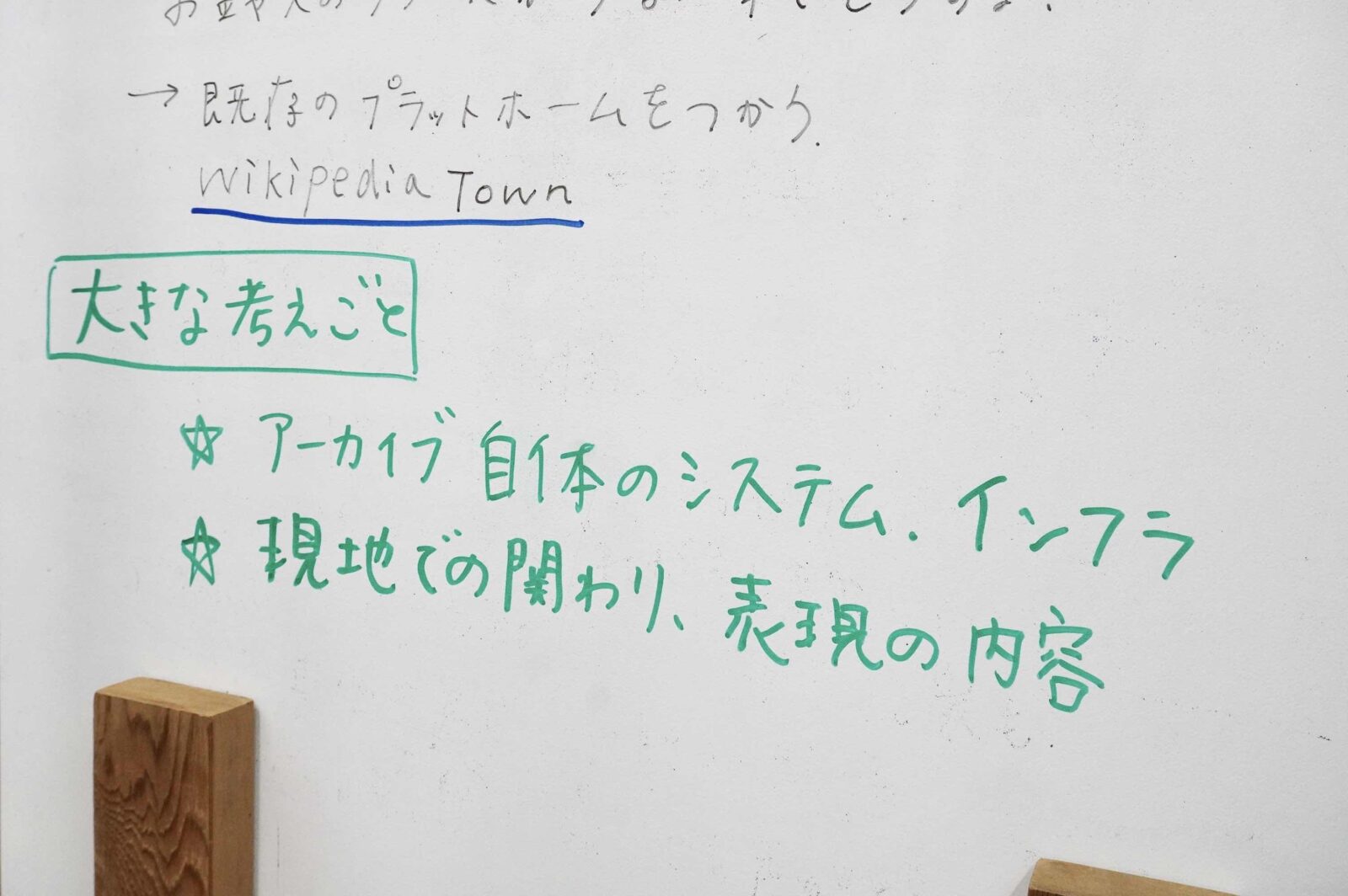

今回の議論は、アーカイブ自体のプラットフォーム作りに関する話題と、現地での記録の関わり方と表現の課題の、大きく2つのトピックで議論を行いました。次回の3回目と4回目のミーティングでは、この2つのトピックそれぞれに焦点を当てて、さらに議論を深めていきます。

第1回レポート Tokyo Art Research Labコミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京

市民の手によって、地域の記録を残し、活用していく「コミュニティ・アーカイブ」。

そのスキルを、 複数の地域や経験を重ね合わせることから、広く共有する場をつくります。 記録を残すことは、出来事の記憶を伝えることにつながっています。とくに各地で頻発する災害の現場では、多くのものが失われる一方で風景や出来事を記録しようとする無数の試みが生まれています。

2024年、能登半島は1月の地震と9月の豪雨で大きな被害を受けました。本プロジェクトでは各地の災害にかかわり、活動を続けてきたメンバーが集まり、能登への応答のなかから、互いのスキルを共有するためのディスカッションを行います。

――プロジェクトメンバーのディスカッションの記録を、レポートとして公開し、繰り返す災害のなかに生きる術としての「コミュニティ・アーカイブ」のありかたを広く共有します。

それぞれのアーカイブ活動の現在地

ミーティングの始まりに、まずは参加者それぞれがこれまで行ってきた「コミュニティ・アーカイブ」にまつわる取り組みと、現在の能登との関わり方について、自己紹介を交えて共有しました。

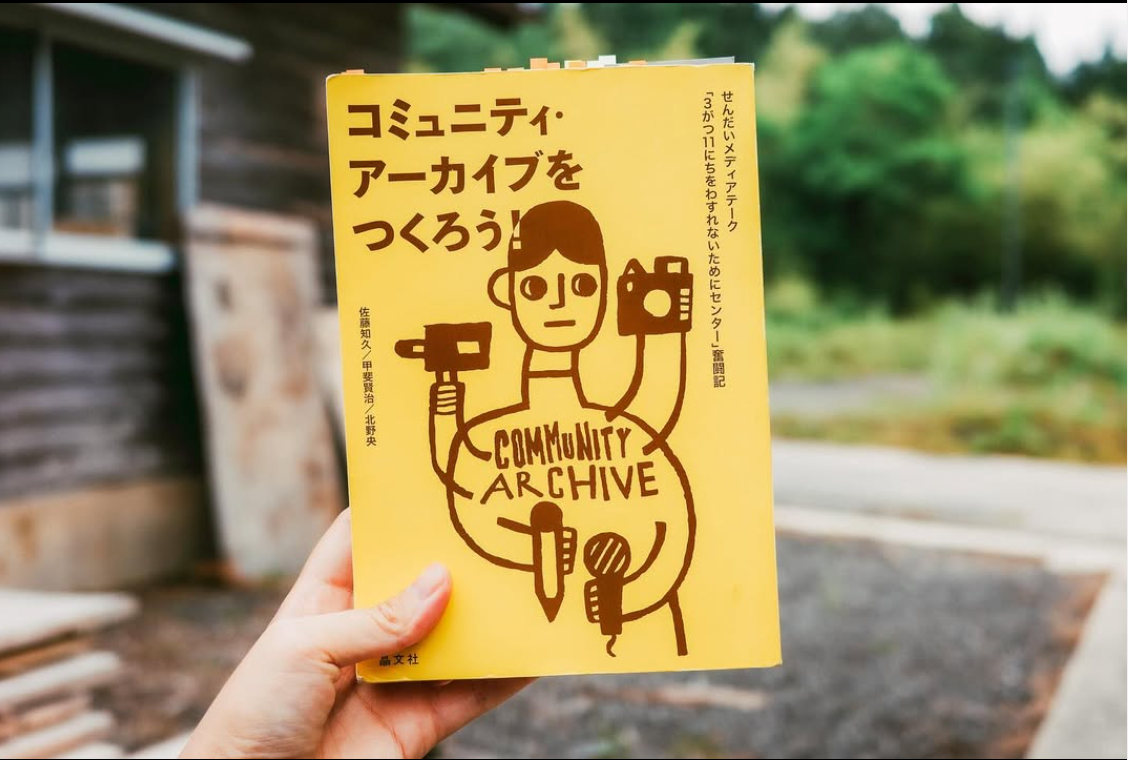

せんだいメディアテーク:甲斐賢治さん

2010年より、せんだいメディアテークに所属。アーティスティックディレクターを務める。2011年にはメディアテーク内で『3がつ11にちをわすれないためにセンター』(通称『わすれン!』)を発案。大阪を拠点とした「NPO法人remo」(記録と表現とメディアのための組織)のメンバーでもある。

2024年3月頃、以前より『わすれン!』の活動に関わりがあった明貫紘子さん(映像ワークショップ合同会社 代表)からせんだいメディアテークへ相談があったことをきっかけに能登との関わりを模索中。

せんだいメディアテーク:小川直人さん

2000年よりせんだいメディアテークに所属。現在は企画・活動支援室にて、映像文化に関わる企画全般を担当しているほか、アーカイブに関する実践や文化活動のサポートを行う。地元の公立大学である宮城大学の教員、「山形国際ドキュメンタリー映画祭」のコーディネーターでもある。

どのように能登と関わることができるのか? まずは立場やフレームに縛られず、できることを考えていきたい。

西海一紗さん

過去に約5年間、東京でCM等の映像制作に従事。2017年より『奥能登国際芸術祭』のスタッフとして、WEBサイトやSNSの運用、芸術祭の活動記録を遠方から通う形で担当。2022年に珠洲市に移住し、第3回の芸術祭実施後は珠洲でのゆったりとした暮らしをと考えていた矢先に、2024年1月の震災を経験する。

現在は芸術祭関連の人々を中心に設立された『ヤッサープロジェクト』に合流し、現地の人々のリアルな思いや暮らしの状況を記録・発信している。

一般社団法人NOOK:瀬尾夏美さん

2011年、東日本大震災の現地ボランティアに行ったことをきっかけに、岩手県陸前高田市で復旧していく町にいる人々の語りと、その風景の記録を実践。その後、2015年に一般社団法人NOOKを設立し、現在は拠点を東京に移して記録と表現の活動を続けている。

能登の初訪問は2024年5月。「行ってみると思った以上にやれる作業があって、いろんな関わり方の可能性がある」と感じた一方、東日本で活動してきた視点で能登を見ると「人が少なくて静か」だと感じたという。その経験をきっかけに、被災地と遠方との”かかわりの回路”を繋ぎなおす取り組みを行っている。

「復興の記録は、震災・災害の次に来る”もうひとつの喪失”に寄り添う活動でもあると思っています。」

一般社団法人NOOK:小森はるかさん

2011年の東日本大震災の際に、映像作家・写真家として、瀬尾さんとともに記録と表現の活動を行う。また、当時よりメディアテークの『わすれン!』の活動にも参加してきた。

能登の震災後、「現地の記録を行う人手が足りていない」というニーズに応える形で、2024年9月に記録や映像に長けたメンバーと、能登を訪問。メンバーのなかには「撮れない」「どう撮っていいかわからない」「どう話を聞いていいのかわからない」という戸惑いもあったが、一度現地と関わったことによって、今後の継続的な関わりのきっかけづくりができた手応えを感じているという。次の機会の声掛けはまだできていないが、記録したものを持って帰って、もう一度見る、そして話すことも重要だと思う。

また、撮影をメインとせず、カメラを持っていないメンバーも一緒だったが、話を聞くなど、それぞれにできる役割があることは行ってみて気付いたことだった。

能登でのラジオの動きも気になっている。東日本大震災の後に災害FMでの地域の声の記録や発信を見ていたが、お互いの状況を知ったり、その声のやりとりがケアにつながる活動になっていた。

一般社団法人くくむ :本多美優

2013年より『聞き書き甲子園』を運営するNPO法人共存の森ネットワークの運営に関わる。同NPOの主催で、能登の里山里海に生きる名人たちに能登の高校生が聞き書きをした作品を再編集し、冊子『ノトアリテ』を2024年3月に制作・発刊。同時に一般社団法人くくむを設立。その後は同活動をきっかけに、震災後の能登や日本の各地で「これまでもこれからも続いていく文化や暮らし」を記録し、伝えていく活動に取り組んでいる。

アーツカウンシル東京:佐藤李青・川満ニキアン

佐藤は、2011年から2021年まで『Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)』を担当し、東日本大震災後の東北に東京からかかわってきた。佐藤と川満は、東京アートポイント計画の一環として、一般社団法人NOOKと都内で展開する、地域の災禍の記憶をテーマとしたプロジェクト『カロクリサイクル』も担当している。

現在進行系の課題

ミーティング参加メンバーそれぞれの能登との関わりや活動を共有していく中で、さらにいくつかの具体的なトピックについて議論が膨らんでいきました。

能登のミニFM「本町ラジオ」

珠洲からミーティングに参加した西海さんは、現在、珠洲市鵜飼本町にある『本町ステーション』を運営している松田咲花さんとともに、ミニFM(電波法に規定されている微弱電波を利用したFM放送で、100m程度のごく狭いエリアに対して放送できるもの)を開局しようと準備中です。

名前は「本町ラジオ」。「現地の人々は未だに身の回りのことで精一杯なため、地域どうしの交流や情報共有が少ないと感じています。」開局の動機のひとつは、ラジオを通していろんな地域とつながりたいという思いでした。

ラジオでは、事前に収録・編集したものを放送予定ですが、どう運営するかはまだ考え中なのだといいます。どうフォーマットをつくるか、収録した後の編集をどうするか、いざはじめようとすると悩みが出てきます。

せんだいメディアテークのわすれン!での活動にも触れつつ議論は広がりました。わすれン!では、2011年に配信プラットフォームのUtreamを活用した「かたログ」という配信シリーズがありました。のちに東北記録映画三部作を制作した映画監督の酒井耕さんと濱口竜介さんのミーティングの様子をそのまま配信した番組でした。

「まず、収録・編集のプロセスを複雑化しすぎないことが重要。」運営側の手間を減らしつつ、生の声をどう聞きやすく届けられるかが今後のラジオ運営の課題となりそうです。

また、ラジオ内のコンテンツをすべて現地で用意するのではなく、コーナーとして分け、いろんな地域や有志による分担をするのはどうか? といったアイデアも生まれました。

遠方から能登に行ってきた人が音声レポートを作ったり、現地で活動するボランティア団体の人々にも協力してもらえれば、各地域のリアルな情報交換の場にもなるかもしれません。

能登に思いを寄せる人々の集い「のと部」

2024年10月、瀬尾さんの発案により「のと部」を発足。ここでは月に1度、能登に思いを寄せる人々が自由に集まって情報交換を行います。参加者は、能登の状況が知りたい人、能登に行きたいけど行けていない人、どう関わればいいか足踏みしている人、現地に行ったことを共有したい人など、状況はさまざま。

のと部 SNS:Instagram、 X(旧 Twitter)、note

1回目の開催時点では40人ほどが集まり、東京からできることを探す班、記録をしに行く班、のと部グッズを作る班……などが参加者によって主体的に作られ、具体的な動きも生まれました。

実際に一部の参加者は「のと部バッジ」を身に着け、参加者どうしで現地に行きました。

『のと部』は、「自分が行ってもいいのかな」と不安に感じる人々の背中を押す場にもなっています。

瀬尾さんは「のと部」に集まる人々の話を聞き、遠方から能登とかかわるための情報にアクセスできている人が思ったよりも少ないことを課題に感じたと言います。

現地でボランティアを行うには、石川県が募集している「石川県災害ボランティアバンク」に応募し、当選した場合にバスに乗って現地に入るという方法がよく知られていますが、現地にいる個人や団体の活動に協力する形でボランティア活動を行うことも可能です。

しかし、意外と「公式のボランティアに落選してしまって行けていない」という人が多く、現地の個人や団体による活動についても「のと部」で情報交換していくことにしました。

「誰もが、記録と発信ができる主体である」

議論全体を通して、いたるところで「能登の復旧・復興のあいだの出来事を、誰がどうやって記録していくか」といった課題に触れ、それぞれの思いや葛藤についても共有しました。

現地で活動する西海さんは、珠洲で『ヤッサープロジェクト』の記録活動やウェブサイトの更新を通じて、せんだいメディアテークの活動で知った「コミュニティ・アーカイブ」の取り組みができないかとやり方を模索しています。

現地では、「家を解体するから映像を撮ってほしい」「震災後、初めて珠洲焼を焼く場面を記録してほしい」など、日々の記録にまつわる要望に対応している状況ですが、今は現地で柔軟に動ける人も少なく、周囲の仲間づてに遠方から人を呼んで手伝ってもらっている状況なのだといいます。

そこで「例えば『のと部』の参加者が、西海さんの活動に合流することもできるのでは」といった提案もありました。

「のと部」には、「撮影・取材のスキルを活かして記録をしたいけど、現地でどんな記録ができるかわからない」と足踏みする人もおり、そういった人にとって現地の具体的な記録ニーズは、遠方から能登に関わる最初のきっかけにもなり得るかもしれません。

また、「外から来た人間」だからこそ、現地には無い視点で俯瞰した記録・発信ができる可能性もあります。

その上で、瀬尾さんは記録活動を行う際に「どういう映像が撮れたか」「どういう話が聴けたか」といった、記録自体の良し悪しにフォーカスしすぎないことや、技術やスキルを持った人だけのものにしない視点も重要だと語ります。

いろんな人の視点で、いろんな時に、いろんな場所の記録を実践していく。

その上では、誰もが「記録と発信ができる主体である」という認識を持ち、「みんなに能登のことをシェアしよう」という思いを持って関われば、どんなかかわり方であっても「コミュニティ・アーカイブ」の一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。

次回のコミュニティ・アーカイブ・ミーティング

今回は議論をするなかで、実際に珠洲を拠点としたいくつかの具体的な団体や活動にも話題が及びました。それを踏まえ、次回はもう少し珠洲というフィールドを掘り下げる形で、今まさに現地で活動している人々をゲストに招きます。

コミュニティ・アーカイブ・ミーティング ――能登・仙台・東京

災害の現場から「コミュニティ・アーカイブ」を考える

市民の手によって、地域の記録を残し、活用していく「コミュニティ・アーカイブ」。そのスキルを、 複数の地域や経験を重ね合わせることから、広く共有するプログラムです。

記録を残すことは、出来事の記憶を伝えることにつながっています。とくに各地で頻発する災害の現場では、多くのものが失われる一方で風景や出来事を記録しようとする無数の試みが生まれています。

本プログラムでは、各地の災害にかかわり、活動を続けてきたメンバーが集まり実施します。

東日本大震災後に「3がつ11にちをわすれないためにセンター」を開始し、市民の手で記録を残す、さまざまな活動のプラットフォームとなったせんだいメディアテーク、東京都、アーツカウンシル東京が、2011年から取り組んできたArt Support Tohoku-Tokyo、東京アートポイント計画「カロクリサイクル」などの知見も活用。2024年、大きな被害を受けた能登半島への応答のなかから、互いのスキルを共有するためのディスカッションを行います。

詳細

手法

- 東京、仙台、能登をオンラインでつなぎ、定期的なディスカッションを実施する。

- ディスカッションの記録は、順次Tokyo Art Research Lab ウェブサイトにてレポートを公開予定。

スケジュール

-

第1回

参加者それぞれがこれまで行ってきた「コミュニティ・アーカイブ」にまつわる取り組みと、災害の現場とのかかわり方について共有し合う。

-

第2回

記録の実践者と現地の人々のあいだのケアなど記録にまつわるソフト面と、記録をアーカイブしていくメディアや方法といったハード面についてディスカッションを行う。

- 第3回

震災後1年を経た能登半島における課題への取り組み方を、能登周辺の活動団体と協力しながら模索する。

-

第4回

能登半島での事例をもとに、記録を保存し活用するアーカイブのプラットフォーム制作における取り組みと課題について知る。

-

第5回これまでのディスカッションを振り返りながら、コミュニティ・アーカイブの課題と可能性について考える。

主催

東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、せんだいメディアテーク(公益財団法人仙台市市民文化事業団)