めとてラボ

- 共催事業

誰もが「わたし」を起点にできる共創の場を

視覚言語(日本の手話)で話すろう者・難聴者・CODA(ろう者の親をもつ聴者)が主体となり、異なる身体性や感覚世界をもつ人々とともに、自らの感覚や言語を起点にコミュニケーションを創発する場をつくるプロジェクト。手話を通じて育まれてきた文化を見つめ直し、それらを巡る視点や言葉を辿りながら、多様な背景をもつ人々が、それぞれの文化の異なりを認め合うための環境づくりを目指している。

実績

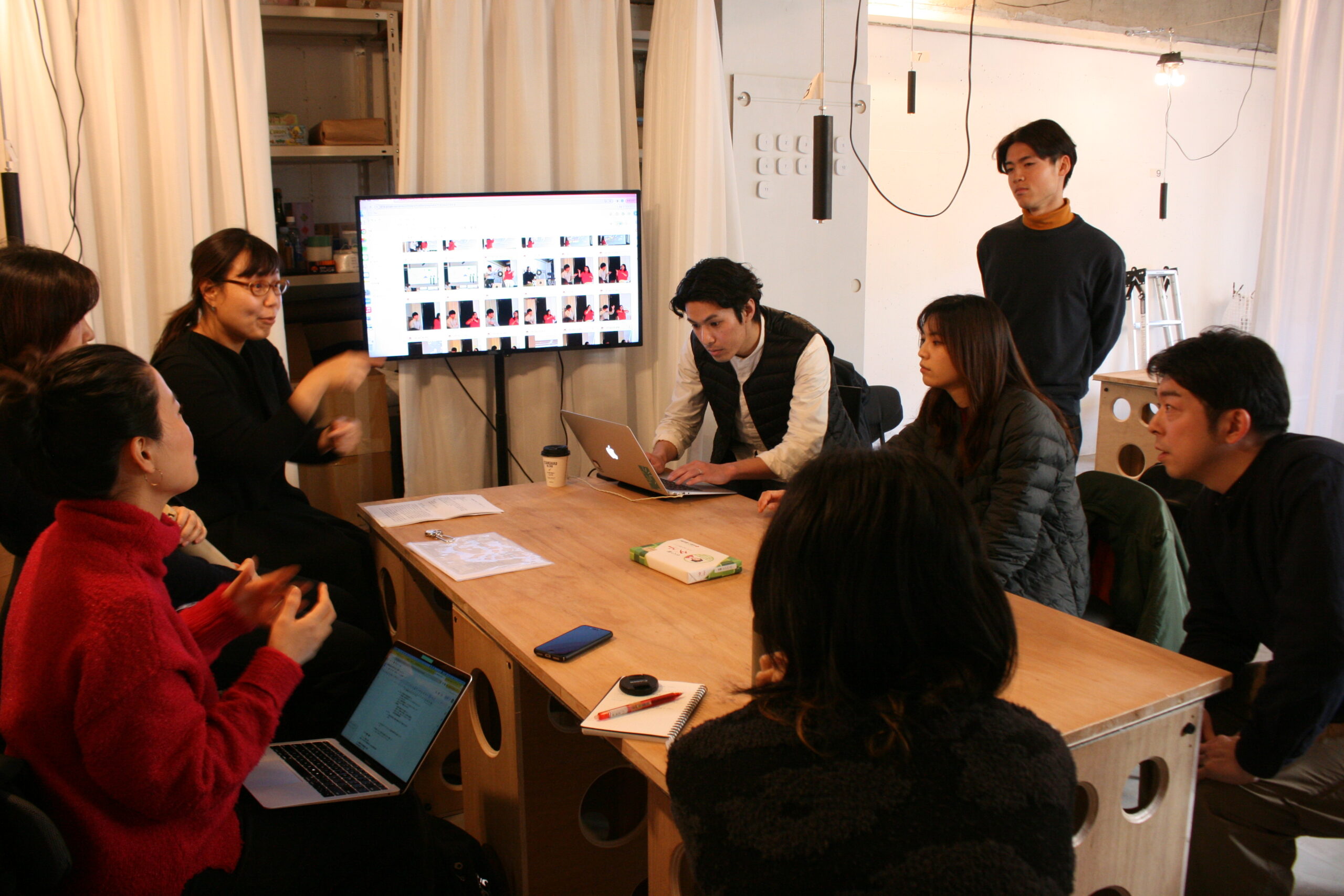

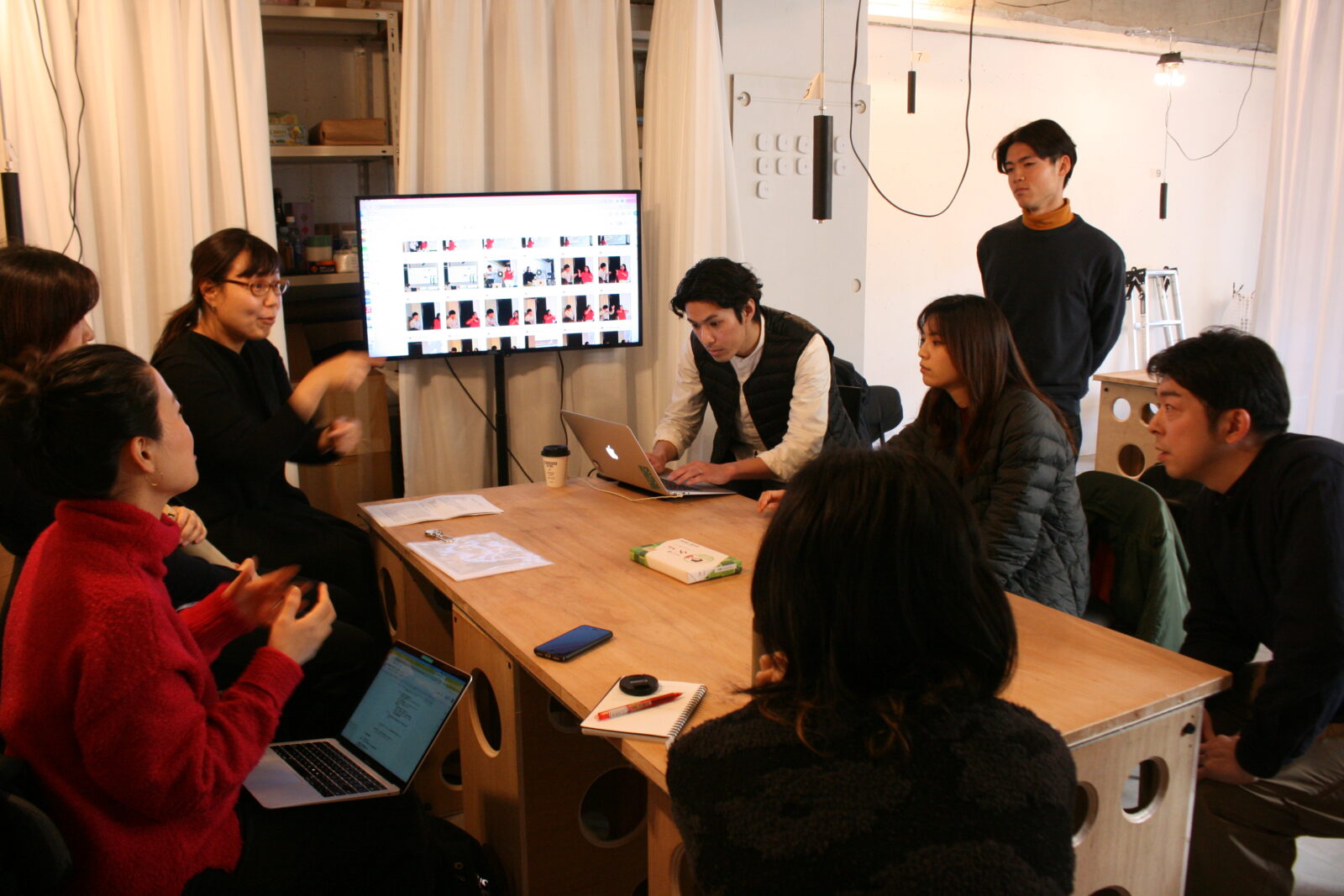

めとてラボでは、誰もが「わたし」を起点にできる共創的な場づくりを目指し、その環境や仕組み、空間設計などを含めた幅広い視点からのリサーチを続けている。また、活動のなかでさまざまな専門家や実践者と出会い、ヒアリングやディスカッションを通して視覚言語やろう文化を複数の視点から捉え直すことで、これからの活動にとって必要な取り組みを発見しながら実験を重ねている。

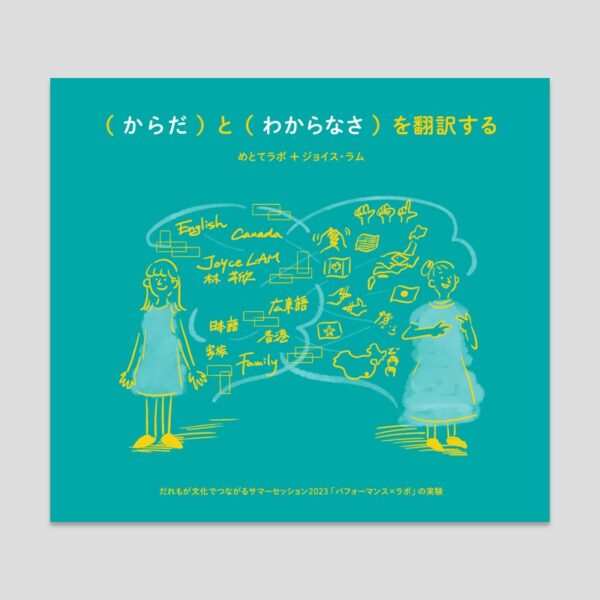

2022年度は、拠点づくりのためのリサーチと、手話通訳環境の整備と技術やツールの開発を目指す「つなぐラボ」を行った。自らの身体や言語を見つめ、それに合う空間を設計していくことは、それらを肯定していくプロセスでもある。拠点づくりでは、“ろう者の身体感覚や手話言語からなる、会話空間を起点とした空間設計があるのではないか”という視点から、アメリカにあるろう者のための大学・ギャローデット大学の取り組みから生まれた「デフ・スペース」に着目。国内にあるデフスペースを再発見すべく、拠点や文化施設、各地域のろうコミュニティのリサーチのため、福島、長野、愛知を訪れた。2023年度には米・ギャローデット大学と筑波技術大学大学院にてデフスペースデザインの研究をしていた福島愛未を招いたイベントを行ったほか、一般社団法人日本ろう芸術協会とともに西日暮里に新たな拠点「5005(ごーまるまるごー)」をオープン。内装や什器の設計においても、デフスペースリサーチで得た知見を取り入れている。

2024年度には「5005開放日」を開始。毎月3日間ほど誰もが来られる日を設定し、ワークショップや勉強会なども同時に行ったほか、年度末には展覧会「DeafSpace Design ろう者の身体×家」を開催。写真や映像の展示、トークなどを通して、空間を見渡せる吹き抜けの構造や、工夫された照明の配置など、「見る」ことを中心にデザインされたデフスペースの特徴を紹介した。

手話は視覚を起点としている言語で、音声言語は聴覚を起点としている。そこには、視覚と聴覚のそれぞれからなる言語体系ゆえのリズムや、対話の重なり方、空間の使い方などさまざまなズレが生じる。このズレを意識しながら、いかに共創へと接続するかを模索していくために、手話通訳の現場においてどのようなルールや条件、進め方のリズムが必要なのかを探究し、技術やツール開発を行う「つなぐラボ」を開始した。異なる文化や感覚の間をどのようにつないでいくのかを検討するため、手話通訳者だけではなく、さまざまな言語間の通訳者、翻訳者にヒアリングを行っている。

また、暮らしのなかにある手話をどのように継承し、保存していくのかという観点から、各地に残る地域特有の手話言語のリサーチや、暮らしのなかにある手話の記憶・記録をアーカイブするための取り組みも実施。ろう者の家庭で撮影されたホームビデオを鑑賞しながら対話を行う「ホームビデオ鑑賞会」では、聴者とろう者がともに集い、ホームビデオを見ながらの対話を通して、ろう者の暮らしのなかにある文化や時代の変遷に考えを巡らせている。2024年度にはホームビデオを一般公募するなど、プログラムの運営やかかわりをひらく取り組みも実施。また、こどもの遊ぶ様子を映像で記録し、遊びが生まれる背景を研究する「アソビバ」プロジェクトもはじまっている。