「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(APM#14 後編)

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

「Artpoint Meeting #12“わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」会場の様子。

アートプロジェクトにかかわるゲストとともに、活動のためのアイデアや視点を深める東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」。7月8日、その第12回がアーツカウンシル東京を会場に開催されました。

一過性のイベントごとではなく、協働する市民やNPOと長い時間をかけて、地域で個人が豊かに暮らしていくための文化的な営みやコミュニティをつくること。こうした活動を目指し2009年にはじまった「東京アートポイント計画」は、今年で15年目を迎えます。

そこで今回は、あらためて「アートプロジェクト」の営みに着目。「 “わたしたち”の文化をつくる─成果の見方、支える仕組み─」と題し、こうした活動が必要とされる土台や、判断が難しいその「成果」についての考え方を、国内外の事例と併せて考えました。

ゲストには、英国のアーツカウンシル史や、1970年代に同国で隆盛した市民による芸術実践「コミュニティ・アート」を研究する芸術文化観光専門職大学講師の小林瑠音(こばやしるね)さんと、さまざまな立場で文化と障害福祉やまちづくりの交わる領域に従事し、現在はアーツカウンシルしずおかのプログラム・ディレクターを務める鈴木一郎太(すずきいちろうた)さんを迎えました。

当日の模様を、ライターの杉原環樹が伝えます。

(執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:小野悠介*1-6枚目)

この日はまず、「東京アートポイント計画」プログラムオフィサーの佐藤李青より、イベントの趣旨説明がありました。

2009年にはじまった東京アートポイント計画では、2022年度までに56の団体と共催し、45のアートプロジェクトを展開してきました。また、その担い手のための学びの場「Tokyo Art Research Lab」(以下、TARL)には計1869名の受講生が参加。まちなかに小さな文化やコミュニティの種、そしてそれを担うプレイヤーを広げてきました。

いっぽう、こうした活動で難しいのが、「アートプロジェクトの成果をいかに計るか?」といった問題です。展覧会やコンサートのような、集客や利益によって成果が計りやすいイベントとは異なり、「アートプロジェクトの成果は現れるまでに時間がかかるし、日々の変化は微々たるもの」と佐藤。現場で起きたことの成果をどのように見ればよいのかは長年の課題であり、今回はそれをイベントのテーマにしたと話しました。

実はTARLでは、2010年度にその名も「アートプロジェクトを評価するために〜評価の<なぜ?>を徹底解明」という連続ゼミを開催しています。その報告書でセゾン文化財団の片山正夫さんは、プロジェクトの実績を捉えるにあたっては、〈過去の自分〉と〈似た他人〉というふたつの比較軸が必要ではないかと指摘していました。

佐藤:このうち、〈過去の自分〉として、東京アートポイント計画では多くのドキュメントを残してきました。他方で〈似た他人〉、つまり自分たちと同じような活動についても知りたい。そこで今回は、英国のコミュニティ・アートを研究する小林さんと、さまざまな現場に携わってきた鈴木さんをお呼びしました。我々の活動とも共通点のあるお二人のお話を通して、東京アートポイント計画のことも『ひとつの事例』としてあらためて考えていければと思っています。

最初に登壇した小林瑠音さんは、「プロダクト(成果物)かプロセス(過程)か:1970年代英国アーツカウンシルのコミュニティ・アート政策を中心に 」と題したプレゼンテーションを行いました。

1946年に創立された英国アーツカウンシル(The Arts Council of Great Britain 以下、ACGB)は、芸術文化事業の助成や助言を行う専門機関で、アーツカウンシル東京にとっては重要なモデルであり、まさに「似た他人」です。けれど、そこで志向される「芸術」「文化」の像は時代ごとにさまざまで、小林さんは「プロダクトかプロセスか、ACGBは表看板を常に変えるようにして活動してきた」と指摘します。

その背景として小林さんは、英国の文化政策の特徴である「内因的弱さ」を挙げます。これは平たく言えば、文化芸術に公的なお金を出すことは、英国の全国民にとって必ずしも当然のこととして受け止められているわけではない、とする現実的な側面です。実際、1970年代後半のジェームス・キャラハン労働党政権によって発行された政策ペーパーのなかには、「アートは国民生活にとって必要なものである」という前提は普遍的に共有されるものではなく、芸術への公金利用には「正当な理由づけが必要」という文言が見られます。

小林:最初にこの文書を読んだときは、1970年代末の不況期とはいえ、政府がここまではっきり言い切るのかと驚きました。ACGBの予算はこの時期にも右肩上がりだったものの、英国において芸術文化領域は決してサンクチュアリ(聖域)ではなく、それらへの公金投入に対しても厳密なゲートキーパー(門番)が必要というお国柄を表している。その辺りは芸術文化への公的支援がある程度国民的なコンセンサスとして成立しているとされるフランスやドイツと異なるかと思います。

こうした背景のもと、英国では文化政策自体にも明確な根拠を求める傾向が強まります。その最たる例が1990年代後半にはじまる「エビデンス主義文化政策」です。「what counts is what works」(重要なのは何が効果的かということ)をスローガンにしたこの時代には、プロジェクトの段階に応じた評価を規格化した「ツールキット・アプローチ」や、より定性的に活動を測る「セオリー・ベースド・アプローチ 」など、さまざまな手法によって文化的な取り組みが評価されるようになりました。

ここから小林さんは、ACGBの歴史を振り返りながら、この組織に関するいくつかの誤解や問題点について話を進めました。そのひとつが、著名な経済学者で、ACGBの初代会長であるジョン・メイナード・ケインズをめぐるものです。

戦時中からACGBの骨組みを構想していたケインズですが、実は、ACGB初代会長就任後わずか10か月で、組織の正式な設立(ロイヤル・チャーターの公布)を待たずに亡くなります。そのため、彼が生前に集中的に行ったロンドンの劇場復興政策が、「ロンドン中心、エクセレンス重視、ハイアート志向」という悪名高い「ケインズ・レガシー」として、後世に継承されていくこととなったのです。

ACGBの舞台芸術重視、特にハイアート志向は、その事業費の内訳にも明らかだと小林さん。例えば、1960年代末〜80年代初頭の内訳を見ると、「ビックフォー」と言われたロンドンを拠点とする国立・王立劇場に対する予算が全体の約4割を占め、かつピーク時には、バレエやオペラ、クラシック音楽などを中心とする舞台芸術全般の予算で8割を割くこともあり、その配分は確かに偏ったものでした。

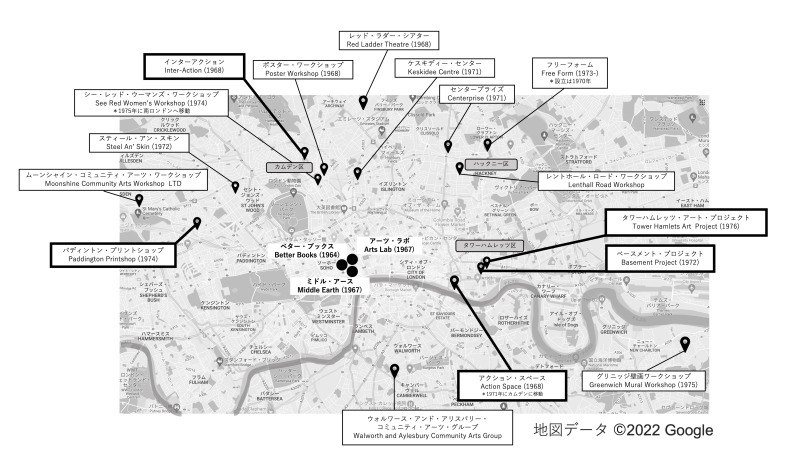

このように設立から長年、ACGBではエクセレンス志向が続いていました。これに対して噛みついたのが、「コミュニティ・アート」の文脈で活動する人々でした。1960年代後半〜80年代前半に隆盛したこの運動では、「数本のバラではなく、路傍のタンポポに目を向けよ!」をスローガンに、ACGB本部へのデモが行われるなど、エクセレンス志向の問い直しが浮上。最盛期には全英で約300団体が活動し、その後の文化政策のあり方を大きく揺さぶりました。

小林:コミュニティ・アートの特徴は、これまで芸術とかかわりの薄かった市民が表現活動の主体となった点です。コミュニティ・アーティストたちは地域に住み込み、労働者階級やエスニックマイノリティに属する人々を対象とするワークショップを通して、演劇、シルクスクリーン、壁画、映像、冊子制作などにかかわる、創造的な技術の共有と蓄積を推進。さらに、活動の担い手自らが全国組織『コミュニティ・アーティスト協会』を設立し、政策提言を行った結果、ACGB内に専門の『コミュニティ・アート委員会』が立ち上がり、コミュニティ・アーティスト自身がその委員として文化政策に対する発言権を獲得していきました。

こうしてACGBは、1969〜82年にかけて集中的にコミュニティ・アート政策を実施しました。この際、ACGB内には先の委員会のほか、少数の専門家によるワーキング・パーティや評価に特化したグループなど、3つの専門部会が設けられました。

その活動のなかでも、1974年にACGBが発行した通称「ボールドリー・レポート」は画期的でした。そこでは、コミュニティ・アートを特徴づけるものを「技術」ではなく、自分たちの活動を社会のなかに位置づけて考える「姿勢」だと指摘。また、その担い手にとって最大の関心事はコミュニティへの影響であり、それゆえ、コミュニティ・アートが他の芸術実践と異なる点は、それが「最終的な成果物より、むしろ個人の献身や貢献を含んだ過程を重視している」点だと述べたのです。

一方で、こうしたプロセス重視の姿勢には根強い批判もありました。なかでも小林さんが注目するのが、当時ACGBの事務局⻑であったロイ・ショウによる批判です。

そもそも、従来的な芸術(ハイアート)の「卓越性 excellence」に対して、コミュニティ・アーティストが推奨したもののひとつに「レリバンス relevance」という概念がありました。これは「関連性」「当事者性」などと訳せる言葉で、ここでは「わたしたちの our own」という意味合いをもちます。つまり、コミュニティ・アートは権威によって上から与えられるものではなく、わたしたち自身によるわたしたちの文化なのだということ。この価値観に対してショウは、やはり芸術にとって作品の「質」は重要であり、それが保持されなければ「なんでもあり」の状況が生まれてしまう、と牽制したのです。事実、一部のコミュニティ・アーティストがハイアートを仮想敵と見做すあまり、コミュニティ・アート自体に反知性主義的、排他的な印象がついてしまい、ショウはそれに辟易していた一面もあったようです。

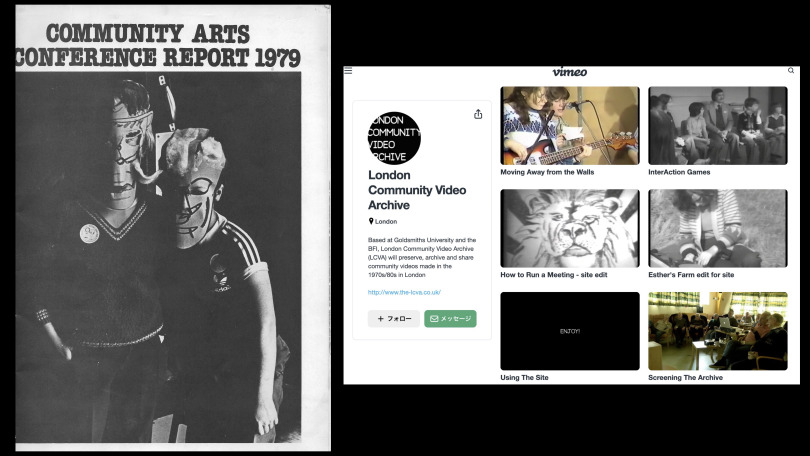

こうしてコミュニティ・アートは、1980年代半ばに勢いを失っていきます。その後長らく英国においてコミュニティ・アートはあまり着目されない傾向にありましたが、2010年代になると画期的な研究成果がいくつも公刊され、再評価が進行。こうした動きが起こった背景には、1970年代にACGBやその運動の担い手によって残されたアーカイブの存在があると小林さんは指摘します。

例えば、先の「コミュニティ・アート委員会」では、現場の人々によるアイデアを下敷きにしたコミュニティ・アートの評価軸を文書化していました。そこには「地域の人々が、芸術が自分たちと何らかの関連があり、自分たちのニーズを満たし、自信をつけ、自己表現するために参加しているかどうか」など、当時の活動で大切にされた価値観が明文化されていました。こうした文書はロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館アーカイブスなどで閲覧でき、定例会議のアジェンダから出席者まで知ることができると言います。

さらに重要なのが、コミュニティ・アーティスト自身が作成した記録です。かれらは全国会議の報告書や同人誌など、多くの文書を残しました。「そうやって、数値化できない現場の出来事を言語にして価値化したり、それを共有するフィールドをつくったりといった活動を担い手自らが行なっていたことがとても重要だった」と小林さんは話します。

「バラか、タンポポか。プロダクト(成果物)か、プロセス(過程)か。ACGBは、時代の要請に応じて、常にその配分や力関係のバランスを調整しながら活動してきた」と小林さんは語ります。そうしたなか、半世紀近く前に市民と芸術の距離感を問い直したコミュニティ・アートの方法論や、その再評価にあたり当時のアーカイブが重要だったという指摘など、小林さんの発表からは東京アートポイント計画の活動を俯瞰的にまなざすための視点が多く含まれていました。

レポート後編へ>

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹

2024.03.19

執筆者 : 杉原環樹

2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹

2024.02.15

執筆者 : 杉原環樹

2023.09.07