地の底から見いだす災間の社会を生きる術(すべ/アート)(宮本匠)

執筆者 : 宮本匠

2022.01.28

2021年7月から12月にかけて全6回で開催したディスカッション「災間の社会を生きる術(すべ/アート)を探る」。本プログラムのナビゲーター・佐藤李青(アーツカウンシル東京プログラムオフィサー)がディスカッションを振り返りました。あらためて「災間」に行き着いた経緯は、どういうものだったのか? ナビゲーター、ゲストや参加者と意見を交わして見えてきた、これからの議論の可能性とは?

いかに弱者を起点として社会のなかに無駄やタメを用意することができるか

赤坂憲雄(2012)「災間の思想とは何か」『ARTLET』(38)、慶應義塾大学アート・センター

災間という言葉に初めて出会ったのは、民俗学者の赤坂憲雄さんの発言からだった。「3.11以降の芸術 3.11以降の学問」というシンポジウムの記録のなかで、赤坂さんは社会学者の仁平典宏さんの言葉として紹介していた。その後も、赤坂さんはさまざまな場所で災間を語っているが、仁平さんが「<災間>の思考」を綴った文章は、赤坂さんの編著書『「辺境」からはじまる 東京/東北論』に収録されていた。災間は東日本大震災の経験から、現在の社会のありかたに再考を促す言葉として生まれていた。

震災は、社会が内包していたさまざまな課題を露わにした。多くの人たちが困難のなかから、社会への変化の兆しを見出した。そこには熱をまとった議論があった。しかし、1年も経てば「あの日から何かが大きく変わったわけでもない。激甚的な被害があった被災地以外、変わらぬ日常が連綿と続いている。どこか間延びした、袋小路に入り込んだような平凡な日常」(仁平,2012,p124)が現れてくる。日常の回帰は思うよりも早い。熱は“変わらなかった”という諦念とともに冷めていく。そのなかで「災間の思考」とは「一度きりのショック」によって「荒療治を断行する」のではなく、回帰しうる厄災を前提に「持続可能でしなやかな社会を構想することを求める」(同書、p125)ことを指摘するものだった(註1)。

いまを“間”と置き換えることで、あのときあったことを非常時のこととして特別視せずに、平時のなかに位置づけ直すことが出来るのではないだろうか。それが「災間」という言葉に出会ったときに感じた可能性だった。2011年からArt Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用する被災地支援事業)に携わるなかで、“震災後”の時間が長く、遠くなるほどに、その言葉の重要性は増していくようにも思えた。

赤坂さんの言葉にたどり着いた、そもそものきっかけは、水戸芸術館現代美術センターのキュレーター・竹久侑さんの文章だった。そのなかで竹久さんは、冒頭の赤坂さんの言葉を引くことから「社会のなかに「タメ」や「隙間」を作るということを、私は、社会のリアリティのなかで市民を対象に表現するアーティストの仕事のなかに幾度となく見てきました」と語り、次のように続けていた。

アーティストやアートNPOが行う社会的な芸術活動が、この度の非常時において顕在化しました。東日本大震災を受けた混乱のなか、行政という大文字の公共の手が届かない領域で行われた草の根の活動のなかに、芸術従事者によるものも数多く含まれ一つの潮流として立ち現れました

竹久侑(2012)「土が耕され、種まきが終わり、さて花は咲くかーー芸術祭の公共性を求めて」『開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012 作品記録集』水と土の芸術祭実行委員会

この文章には、竹久さんが2012年に企画した『3.11とアーティスト:進行形の記録』のカタログへの注が付いていたが、同展で紹介された実践や、それを踏まえた指摘は、わたしが震災後に見てきた風景と重なるものだった。

アートは他者とのかかわりをつくる“術(すべ)”になる。そこには震災の後に生まれた、さまざまな境界線を越える技があった。その実践は目の前のひとりひとりと向き合いながら、人の一生を越えた過去と未来を行き来するような長い時間軸を見据えたまなざしをもっていた。アートより、文化という言葉が馴染むような営みだった。

震災から10年を迎えた2021年で、Art Support Tohoku-Tokyoはひと区切りを迎えた。自分自身の東北へのかかわりが変化するなかで、この経験を、次にどうつなげていけばいいか。そう思っていたところ、高森順子さんの声がけから、防災や減災を専門とする渥美公秀さんと宮本匠さんと話す機会をもつことが出来た。互いに歩みは異なっていたけれど、目指すものは同じように思えた。「ままならなさ」「ただ傍にいる」「<めざす>と<すごす>」「被災地のリレー」……渥美さんや宮本さん、高森さんの言葉に触れることは、これまで自分が歩んできた道のりの見通しが良くなるようだった(「アートによる被災地支援の役割と可能性—Art Support Tohoku-Tokyoの10年をふりかえる」)。このとき、渥美さんと宮本さんとは面識はなかったけれど、その言葉には、さまざまな人を介し、巡り巡って、すでにどこかで出会っていたのかもしれないと思えた。それは「言葉にする」ことが、自ら出会ったことのない誰かに届く可能性を感じさせるものでもあった。

ひとつの経験を、ほかの経験と重ね合わせ、言葉で捉え直し、語り直していく–-その実感から立ち上げた、このディスカッションシリーズのタイトルには「災間」と「術(アート)」を掲げた。震災後に獲得した、ふたつの言葉。ほんのりと見える接点から、一緒にナビゲーターを務める高森順子さんと宮本匠さんとならば踏み込んだ議論が出来そうな予感がした。

「将来の歴史家によって、今が「二つの災害に挟まれたつかの間の平時」=<災間期>と記述されうる不安」(仁平,2012,p122)とともに生まれた「災間」という言葉は、コロナ禍の渦中にあり、豪雨など連日災害の報道がある2021年において、新たなリアリティを帯びていた。ふたたび熱をまといつつある災間という言葉をシリーズタイトルに掲げるにあたって、“災”とは人間の活動がもたらした負の経験を含む災禍と考えることにした。ディスカッション初回では、宮本さんから「もう自然現象と社会現象は区別できない」という言葉もあったが、結果的に時宜にかなった意味の拡張になったのだと思う。

以前に一度、災間を掲げた議論の場をつくったことがあった(註2)。そのときのメンバーだったSTスポット横浜の小川智紀さんと田中真実さんにはディスカッションの運営事務局をお願いした。オンラインで実施したこともあり、参加者は全国各地から集まった。各地の災禍へのかかわりをもつ、もっていた、もちかたを模索する人たちなど災間への熱をもつ人たちだった。

偶然なのか、必然なのか。「関係性の網目」(山住勝利さんがゲストの回にあったアレントの言葉から)が絡み合うようにディスカッションはスタートした。ただでさえも言葉が多めのナビゲーター陣に加えて、示唆に富んだゲストの話と参加者の応答に触発され、議論は大いに盛り上がった。その様子は、たっぷりの文字数でまとめた各回レポートで確認してほしい。そして、議論の先に手にしたのは、災間という言葉を使いこなす術だったのではないだろうか。

災間は、人間という言葉に似ている。生物学的なヒトを示すとき、“人”という一文字があれば事足りる。しかし、わたしたちは、“わたしたち”のことを語るときに人間という言葉を使う。あたかも人と人の“間”で生きることが、当然のことのように……。同様に、災間とは、“わたしたちは災禍の間で生きている”ことを自明なものとする。

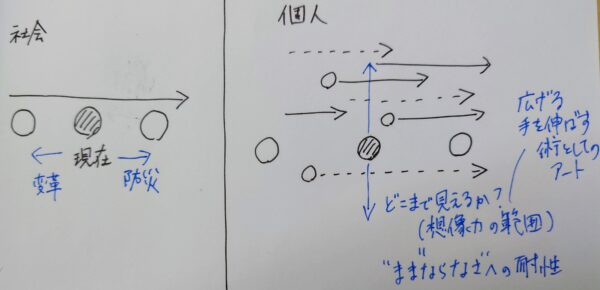

当初、災間とは“災禍と災禍の間に生きる”という、自らが生きる社会の漠然とした現状認識を表す言葉として使っていた。だが、ディスカッションを通して、災間とは“持続する災禍のなか(渦中)で生きる個々人が集まった社会”を想起する言葉へと変化した(社会を、そうまなざす視点となったもいえる)。災禍とは、起点となる出来事からはじまるものだ。それゆえに起点となる出来事を社会が、他者が忘れたとしても、個々人のなかにはあり続けるもの−−それは忘れられず、思い出してしまうものであり、大抵は語りえないもの−−である。その存在をイメージし、どこまで“あったこと”を知ろうとし、“いまも続いている”個々人の経験に触れようとするか。そして、そのとき想像力の幅を広げ、他者の経験に手を伸ばす術としてアートがありうるのではないだろうか。ここでいうアートとは他者の経験に身を委ね、耳を傾けるという姿勢をもつものを指す。その応答関係から生まれるものは、本来は共有不可能な個々人の体験を分かちもつような“現れ”となる。それは体験を他者と分かちもつ術となり、語り手にとっても自らが語り得ないことに「しっくりくる」かたちを与えるものともなる(「しっくりくる」は第4回からの言葉)。そして、ひとりひとりの語りに織り込まれた土地の記憶は、災間を生きるわたしたちが生き抜く知恵になる。

間を生きることは、コントロール出来ないものとの付き合いのなかにある。災禍は、いつ起こるかわからない。“被るもの”である。それは物事への考えかたや生きる作法の違う人たちと“ともに”生きることでもある。間を生きることを自覚し、他者の経験に触れることは多くの「ままならなさ」を抱えることであり、自分一人ではどうしようもない「無力感」を得てしまうことでもある。そこでは身動きがとれなくならないように“ままならなさへの耐性”が求められる。では、どうそれを養うのか? わたしたちは、間を、どう生きていけばいいのか?

ふと、文化とは、人が“間”を生き抜くために発明してきた営みなのではないだろうかと思う。長い時間をかけて養われた文化は人々の暮らしを支えるものとなる。その知恵は、目の前の困難を分かちもつ術(アート)をつくる土壌となる。そうして生まれた新たな営みは、互いの弱さを持ちあい、ときに「無力感」を笑い飛ばすような強さを育むものになる。「ままならなさ」は無くならない。それでも、その“なか”で生きていくことができる。

災間という言葉を手がかりに重ねた議論は、詰まるところ、文化を考えることだったのではないだろうか。ならば、そのふたつをくっつけた“災間文化”という言葉から、次の議論をはじめてみるのはどうだろうか? それを(最終回のディスカッションで見出した)研究という営みからアプローチできないだろうか?

災間文化研究の走り書き(2022年1月18日)

・ 災間文化研究とは、社会を構成する人々が、さまざまな災禍の“なか”にあるという認識を立脚点にもつ。“なか”とは、現在進行形の災禍の渦中であり、過去と未来の災禍の間であり、社会的に可視化・不可視化された個人と個人の間に生きるということを指す。

・ 災禍への“かかわり”を研究し、研究によって災禍への“かかわり”をつくるものである。災間の社会を生き抜く“術”となる人間の営みや、さまざまな社会的な現象を主な研究対象とする。災禍という出来事の記録や記憶のありかた(想起や忘却、装置やメディアなど)に関心が強め。

・ 災間の社会を生きる選択肢(手法や視点)を増やすことを狙う。多くの人に有効ではなくとも、ひとりの人にとって必要な“かかわり”や有効な事柄、その意義を広く共有することをも射程に入れる。人が抱える困難との向き合いかた(立ち上がりかた)も論点。

・ 後だけでなく、前との“連続性”に目を向ける。災禍という出来事を“点”として捉えるのではなく、前後の生活や、災禍を起点とした事柄を地続きで捉える。一見、災禍とかかわるように見えないものにも可能性を見出し、非常時と平時などの“区分”を自明のものとしない。

・ 構造化された語りだけでなく、“つぶやき”のような言葉も拾う。ただし、“当事者”(話し手)だけでは語りえないものがある。聞き手の“応答”や“協働”という関係から生まれる実践や手法を重視する。

・ 人を“メディア”(間の存在)として捉える。災禍へのかかわりの主体性や当事者性、個人の資質や技術を特権化せずに、“ままならなさ”のなかにある人の“ふるまい”や相互関係にも目を向ける。

・ 災禍の後に“しつこく”かかわることから見えてくるものに気を配る(時間軸を長く捉える)。災禍に関心や動機のない人たちとの議論の接点づくりを心がける。体験者と非―体験者といった時間的なかかわりの断絶をつなぐ術(メモリアル、継承等)や、長期にわたって出来事にかかわり続けたときの“かかわりの転換”が検証課題としてある。

・ 複数人で取り組む場合は、何かあっても誰かが代わることの出来る共同関係で事を進める。ただし、それは“誰でも代われる”という意味ではなく、不在の不安や寂しさを抱えるほどの個人の“かけがえのなさ”から成立する関係を意味する。

・ 災禍への体験的・実践的なかかわりの有無は問わず、関心をもつこと・面白がること(interesting)を起点とした議論を大事にする。

・ しっくりくる英訳は、まだない。当面は“Saikan”を使うことにする。

まずは、ここから、はじめてみたい。とりあえず、ボールを投げてみる。きれいなフォームでなくとも構わない。それは返ってくることがあれば、どこかに消えてしまうこともある。もしかしたら、途中で誰かが拾って、投げ継いでくれるかもしれない。そんな“間”の態度が、災間を生きる術としては必要なのだろうと思う。

(1)「災間の思考」には、もうひとつ「個人に強さを求めない」という指摘があった。「『無駄』を省く」ことで、「『痛み』を個々人に強いる」ような「社会変革」は「社会的に弱い立場におかれた人たち」に「痛みを集中」させる。その「ネオリベラリズムの果て」が東日本大震災によって明らかになったという(126-127頁)。ディスカッションでは「災間」という字面のニュアンスを強く引き継いでいたが、結果的に、ここでの指摘に近い議論が展開されることになった。

(2)企画フォーラムⅢ-A「阪神・淡路大震災後に文化政策は変わったのか?ー「災間」の文化政策を目指して」日本文化政策学会 第13回研究大会、2019年12月22日。

仁平典宏(2012)「<災間>の思考ーー繰り返す3.11の日付のために」『「辺境」からはじまる 東京/東北論』(赤坂憲雄、小熊英二編著)明石書店.

執筆者 : 宮本匠

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2022.01.28

執筆者 : 高森順子

2022.01.19

執筆者 : 高森順子

2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28

執筆者 : 氏家里菜

2021.12.28

執筆者 : 高森順子

2021.09.07

執筆者 : 高森順子

2021.08.18