アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回お話を伺ったのは、小金井市で「小金井アートフル・アクション!」を展開するNPO法人アートフル・アクション事務局長の宮下美穂さんです。

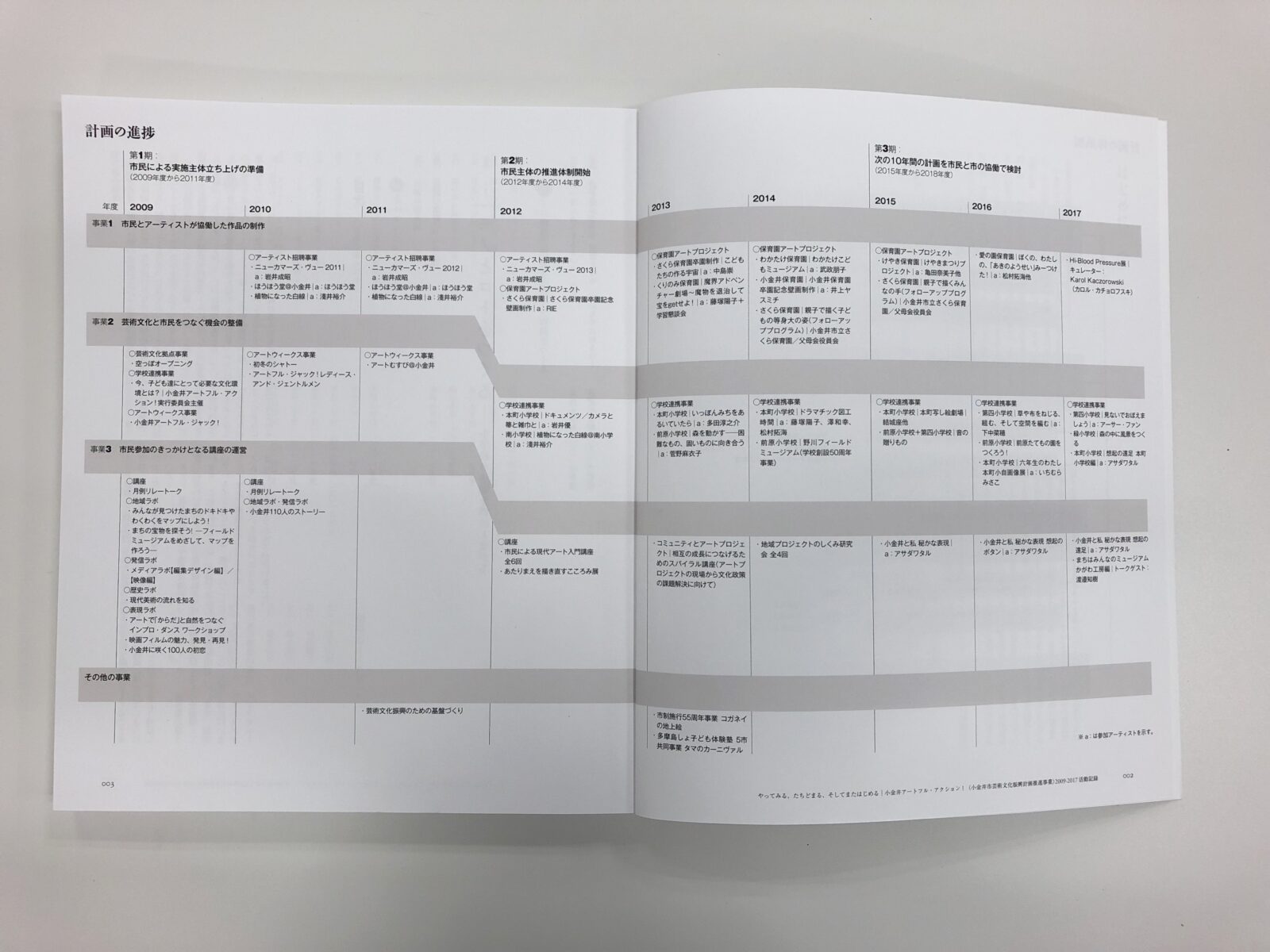

小金井アートフル・アクション!(小金井市芸術文化振興計画推進事業)は、2009年に活動を開始。市民がみずから運営を担い、小学校を舞台とするワークショップをはじめ、多くのプログラムを行ってきました。一見、まちなかのささやかな営みのように見える取り組みには、世界の複雑さに向き合おうとするアプローチや、メンバーの関わりのゆるやかさと深さ、会期を超えて広がる関心など、ほかのアートプロジェクトにはない手触りが宿っています。

参加する人たちと関わるなかで、分かりやすい答えの前で立ち止まり、何度でも本質を問うことを大切にしてきたという宮下さん。その具体的な手つきとは、いったいどのようなものなのでしょうか? 活動の伴走者であり、宮下さんの運営手法に関心を持っているという東京アートポイント計画ディレクター・森司とともに話を訊きました。

カオスと仮説からはじまる

——「小金井アートフル・アクション!」は、2007年に制定された小金井市芸術文化振興条例と、それに続く2009年の小金井市芸術文化振興計画を具体化する事業として、2009年に活動を開始しました。宮下さんは、この条例や計画づくりの段階から一連の取り組みに関わっていたそうですね。

宮下:そうですね。もともと造園、ランドスケープデザインを仕事にしているのですが、それと並行して関わっていました。事業の運営に本格的に入ったのは2012年です。2009年からの初期の3年間は条例策定に関わった市民、行政、東京大学の小林真理先生や学生が中心に動いていたのですが、2012年にNPOが生まれ、市民の人たちが自分で運営することになりました。当初は移行期の難しさもあり、なかなかうまく回らなくて。一旦ブレーキをかけようか、という時期がありました。

——そこで、宮下さんが本格的に中心となって動き始めたと。

森:NPO法人アートフル・アクション(以下、アートフル・アクション)は、いまではすごく有機的で幸せな状況にあるけれど、当時はそんなことはなくて、一種のカオス状態だったんですよ。宮下さんにやりたいことが豊かにあり過ぎて、それが一挙に出てきている状態だった。たとえば、いまは代表的なプログラムがいくつかあるけど、そのころは枝分かれなんかしていなくて、整理もされずにこんがらがっていましたよね。

宮下:私にはそもそも、プログラム別に物事を考えるという発想があまりありません。そのことを問題だとも思っていなくて、むしろ、私が「こうじゃない?」と思うことの答えを、どう自分自身で掴むのかをやりながら考えていた。もちろん、自己満足のためにやっていたわけじゃないけどね(笑)。

森:初期は、「すること」も「つくるもの」もはっきりしていたんだけど、宮下さんが中心になってからは、すべてニュートラルになった状態に見えたんです。つまり、「する」や「つくる」を自明のこととして扱うのではなくて、もう一度、問いかけているような状態。そうすると、メンバーの考え方の違いが浮き彫りになるでしょう。だからカオスが生まれるんだけど、それこそ本当の産みの苦しみですよね。多くのプロジェクトがはじめにそこを整理してしまうなかで、この混沌をどういうわけか耐えたというのは、アートフル・アクションの財産だと思うんです。

——プロジェクトの最初に混沌の時期が必要というのは、森さんがいつも言っていることですね。

森:でも、ここはそれが長くて深かったよ(笑)。

宮下:ははは。私、退屈するのが嫌いなんです。それこそ運営をやり始めたころって、やらないといけないことが多かった。だけど、単にこなすだけではつまらないじゃないですか。だから、それぞれのなかに私にとって面白いことをこめていきました。一種の仮説というか。

——仮説、ですか?

宮下:たとえば、2013年に「タマのカーニヴァル」というワークショップのプログラムで考えていたのは、「人が何かを知るとはどういうことなんだろう」とか、「経験と体験はどう違うんだろう」とか、「人は人に何かを教え得るか」などといったことでした。実際、そこでは考えさせられることがとても多くて、参加したこどもの振る舞いから、「人が何かを知る」ことの一端が見えたように感じたり。それは、あらかじめ設定できるものではないですが、この問いを別の角度からさらに深めるために次のワークショップでは何をしようか、ということをいままで繰り返してきました。

多様さよりも複雑さを楽しむ

——いまおっしゃった「仮説」は、いわば宮下さんの小さな関心だと思うのですが、プロジェクト全体としての大きな目的はあるのでしょうか?

宮下:“the 達成目標、獲得目標”みたいな目的は設定しません。強い目標を持つことによって、それを追い求めるあまりに目的以外が見えなくなると面白くない。だから、小さな仮説を積み重ねていった。

森:不思議ですよね。目的がなければ、普通こんな面倒臭い活動はしないでしょう(笑)。要は、世間的なゴールはないけど、探し求めたいものはあるということだと思う。多くのプロジェクトとは目的の捉え方が違うから、みんな、ここの活動を知ろうとすると煙に巻かれちゃうんですね。

——たしかに、ほとんどのプロジェクトには外向きに理解しやすい理念がありますが、こちらの活動はそれがとても見えにくい印象があります。いくつかのワークショップの記録を読ませてもらっても、豊かな細部があるのは分かるものの、その営みが全体として何かはとても名付けづらい。

宮下:活動に関わってくださる方からも「何を言っているのか分からない」ってよく言われます(笑)。

森:宮下さんはもともとランドスケープデザイン、生態系の人だから、ひたすらバラバラな人が集まれる場所をつくっているようにも見えるんですね。実際、ここの活動を見ていると、人の関わりの余白の取り方が非常に独特なんです。決して「ユルい」わけではなく、どこかが途切れてもネットワークはつながり続けている感じ。しかも宮下さんは、人々がプログラムに対して肯定感を持てるような関わり方を大事にされてきたと思うのですが、その秘密を今日は知りたいんですよ。

宮下:どうしよう(笑)。つながるか分からないけど、たとえば私たちがずっと続けてきた活動に小学校を舞台にした学校連携事業があります。でも、私自身、偉そうな人が学校に来て「何かを教えてやるぜ」と言われたらすごく嫌なんですね。決まり切ったことを上からトレースさせられても、ぜんぜん楽しくない。だから、とにかく圧倒的に何だか分からないことをしたいとずっと思っていて。

——「何だか分からないこと」?

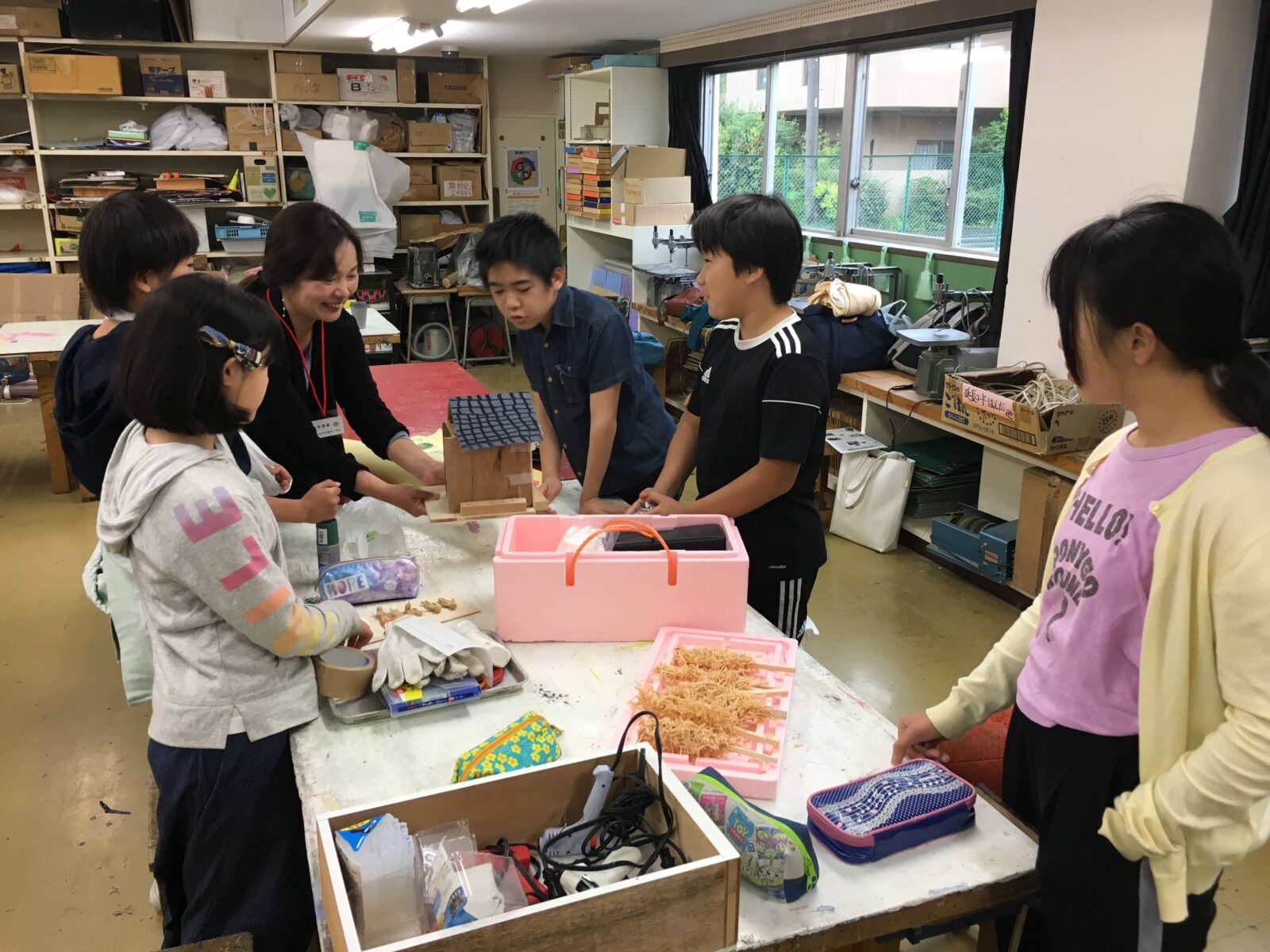

宮下:2012年に小金井の本町小学校で、アーティストの岩井優さんと「ドキュメンツ/カメラと箒と雑巾と」というワークショップを行いました。これは、こどもに掃除のパフォーマンスをつくってもらうというものです。具体的には、いきなり「掃除のダンスをつくって」と言うわけです。さらにビデオでその様子を撮影してもらい、自分で自分を見るという経験も入れ込んでいった。そして最後に公道で自前のダンスを踊るのですが、そこに私たちがバブルマシンで泡を吹きかけるんです(笑)。

——たしかに、何がなんだか分からない(笑)。

宮下:でも、これは、みんな、とくに大人のなかにある「ここまではダメだよね」というルールが、勢いで乗り越えられていく経験でした。警察署や消防署への手続きもいろいろあったけど、みんなで一緒にめちゃくちゃなことをやる。それはもはや、作家かこどもか私たちか、誰のための行動なのか判別できないものなんです。でも後日、参加したある男の子が「人ってここまでやっていいんだと感じた」と言ってくれた。それぞれの場面での肯定感というか、見晴らしの良さをどこかで体験する。お仕着せの回路ではない、その人の心や身体の回路の中で。

——ルールや普段の身振りを超えてみたとき、拓けてくるものがあると。

宮下:最初から分かっていることをやっても、見晴らしの良さは得られない。プログラムに対する肯定感を生み出すのは、やはり、どれだけ自発的に関わるかによるのかなと思います。もう、暴力だ、と言われるくらい、ある部分を他の人に委ねる。もちろん、その人の個性や関心も考えますが、本人が予想しないような無茶振りをあえてやってみます。その人が迷いながら懸命に道を見出そうとしたら、それは失敗も成功も、その人の経験となって育っていく。それは、中途半端じゃダメで、かなりの負荷だと思います。でも、私としてはそうやって懸命な気持ちと一緒に仕事をしたい。私も応えたい、とは思います。

森:「わけが分からない」と「理解できない」ことは別のもので、人は前者はスルーすることがあるんですよね。そのスルーしたものに、良いかたちのラッキーがいっぱい含まれているのがアートだと思う。宮下さんはまえに生態系の条件として、「多様さというより複雑さ。そして、作為的でないバランス/均衡がある」ことを挙げていたけれど、それもつながる話でしょう。いまはみんな「多様性」で話をするんだけど、宮下さんは複雑さを喜んでいる人なんじゃないかな。

——多様さと複雑さを言い分けたのは?

宮下:その二つは違うものじゃない? 多様さは違うものがあればいいけれど、複雑さはそこにこんがらがった関係や解けないものがあること。私にとって、多様さというのは比較的シンプルで当たり前のことなんです。むしろ、複雑さのなかにこそ真実はあると思う。その意味で、複雑であることを複雑なままにしておくことは大事かな。道に迷っているように見えても、頑張って複雑であることを持ち堪えた方がリアリティがある。だから、メンバーにもそういうやり方を要求しています。

経験を深めるために問う

——学校連携事業では、この春の「わたしの『人権の森』」も大きなプログラムかと思います。これは東村山市の南台小学校のこどもたちと、同市にあるハンセン病患者の療養所「多磨全生園(以下、全生園)」を訪れて、その経験を深めるというもの。市を越えた事業ですが、どのように始まったのでしょうか?

宮下:以前小金井でご一緒した先生が、東村山に移ったあとも声をかけてくれたのが始まりです。私には「学校が美術館だったら学びはどう変わるのか」という仮説があるのですが、それを彼女に伝えたら、全学年の授業を表にしてくれて。そこに全生園の見学がありました。通常、見学後は感想文を書いて終わっていたようですが、貴重な経験なので深めていくことはできないかと考えました。

——具体的にはどんな風に変えていったのでしょうか?

宮下:読書の時間に、司書の方に全生園関連の書籍を読み聞かせしてもらい、その本を教室の脇に置いてもらいました。私たちも、読み聞かせにも施設の見学にも参加しました。そのうえで90分の授業を3回やるのですが、前半はグループごとに全生園の経験について話し合いました。こどもたちは図工の時間だからつくりたくてウズウズしている。それを押しとどめ、対話の時間を持ちました。先生にも、「つくる」とか「造形」という言葉を使うことをやめてもらい、「表現する」「伝える」と言い換えてもらいました。そして残りの時間で、何かを「表現する」という授業でした。

——見学だけではなくて、その前後で、知ったり、考えたりする時間を厚くしていったと。そして大人は、単にこどもに教える存在ではなく、一緒に学んで考える存在なんですね。

宮下:全生園は難しい歴史を含む場だから、本を読んだ大人たちはみんな自分に何ができるのか分からないという状態になります。それでも調べ物をして分かったことを伝え合ったり、ディスカッションを繰り返して準備する。さらに、見学や授業のあとも毎回数時間の反省会をしたり、メールでやりとりをしていく。そういうことを、一ヶ月半から二ヶ月くらいかけて大人もやっていくんです。

森:究極のアクティブラーニングですよね。少し角度を変えて言うと、2020年度から大学の入試制度が変わりますよね。センター試験に変わり、「大学入学共通テスト」という仕組みが始まる。国語の記述式の問題のような、インプットした複雑なものをどう出すかという力がより求められるようになります。学校の先生がこの分かりづらいプログラムを引き受けた背景には、いまを生きるうえで複雑さを解きほぐす能力が必要だという直感が、先生たちにもあったからだと思う。

——ささやかなアートの営みに見えて、じつは時代の流れと重なる部分もあると。

宮下:実際に造形を行う場面でも、根本的な部分をしつこく問うんです。たとえば、全生園のなかで「独身男子・軽症者寮」として使われた山吹舎という建物をつくりたいグループがあったのですが、見たものをミニチュアで「再現」することの意味とは何だろうと。グループに入った大人には、なぜ山吹舎なのか、こどもに繰り返し尋ねてもらいました。結果的にグループは山吹舎をつくったんだけど、それはただ平行移動して再現されたものではないんですね。いろいろ考えるなかで、自ずとアウトプットが変わると思っています。

>〈後篇〉バラバラなものをバラバラなままに。結果を急がず、遍在するものの可能性を丁寧に感知することが必要。——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー

Profile

宮下美穂(みやした・みほ)

NPO法人アートフル・アクション 事務局長

2011年から小金井アートフル・アクション!の事業運営に携わる。事業の多くは、スタッフとして市民、インターン、行政担当者、近隣大学の学生や教員などの多様な形の参加によって成り立っている。多くの人のノウハウや経験が自在に活かし合われ、事業が運営されていることが強みである。日々、気づくとさまざまなエンジンがいろいろな場所で回っているという状況に感動と感謝の気持ちをいだきつつ、毎日を過ごしている。編み物に例えると、ある種の粗い編み目同士が重なり合うことで目が詰んだしなやかで強い布になるように、多様な表現活動が折り重なり、洗練されて行く可能性を日々感じている。

NPO法人アートフル・アクション

東京都小金井市内を中心に、企画展、イベント、講演、ライブなど、様々なアート活動を行っているNPO法人。目指しているのは、アートと出会った人が自分自身の新しい可能性を発見し、豊かな生き方を目指していくきっかけや場をつくること。現在、市民、自治体、学校、他のNPO、企業などと連携しながら、「地域におけるアート」の可能性を追求している。

https://artfullaction.net/about/

小金井アートフル・アクション!

NPO法人アートフル・アクションの一部事業は、2009年4月に「誰もが芸術文化を楽しめるまち~芸術文化の振興で人とまちを豊かに」という理念を目指して始まった「小金井市芸術文化振興計画推進事業(小金井アートフル・アクション!)」として推進されている。

「小金井アートフル・アクション!」は、2011年度から、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、小金井市、NPO法人アートフル・アクションの4者共催により「東京アートポイント計画」の一環として実施。

https://artfullaction.net/