10月から5ヶ月連続でひらかれる対話シリーズ「ディスカッション」、その第3回目となる「遠さと近さのあいだで―アジアで移動、接続、越境すること」が12月5日(水)に開催されました。

5ヶ月連続の対話シリーズ「ディスカッション」の第3回目が12月5日(水)に、「遠さと近さのあいだで―アジアで移動、接続、越境すること」と題して行われました。

ゲストにお迎えしたのは、インディペンデントキュレーター/コーディネーターの居原田遥さんと、NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]キュレーターの堀内奈穂子さんのお二人。今回はアーツカウンシル東京プログラムオフィサーの岡野恵未子がモデレーターを担当。「最近アジアのアーティストを招聘した展覧会やレジデンスのプログラムが盛んになっており、アジアのアートに触れる機会が増えてきていることを感じます。しかし、あらためて『アジア』が指す意味を考えると、多様で漠然としていることに気づきました。それぞれで実感を伴った定義付けをしたうえで『アジア』という言葉を使うことが重要だと思いますし、物事がカテゴライズされやすい現代社会の中で、顔の見える固有の関係をつくることが大事で、それはアートプロジェクトに関わっていくうえでも必要なことです」と趣旨を述べた上で、実際に国内外それぞれの立場からアジアというフィールド、ネットワークで活躍されているゲストお二人から、関係性の結び方、ネットワークの機能のさせかたなどを中心にお話を聞いていきました。

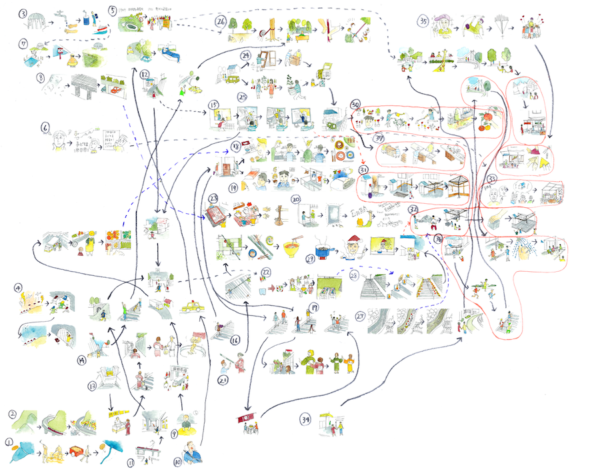

最初にお話いただいたのは居原田遥さん。沖縄県で生まれ育ち、主に映像・映画制作、キュレーター、東南アジアを対象とした芸術事業のコーディネーターの三本柱で活動をしています。活動の軸は、出身地である沖縄と東アジア/東南アジアをフィールドに、芸術のうち主に現代美術(アート)、社会運動(アクティビズム)、オルタナティブカルチャーが共存する場をつくること。そんな居原田さんにとって、定期的に訪れるアジアの国は台湾、韓国、香港、ラオス、ベトナム、タイ、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシアなど。「アジアを越境、横断すると言ったとき、私が実感を持って議論ができるのは、これらの国だと思います」と述べたうえで、映像作家の中森圭二郎さんと一緒に東南アジア五都市のオルタナティブスペース、アーティストコレクティブを取材し、彼らがどういう生活をしているのか撮影した映画『Constellation』を制作したことが、自身にとってアジアと「移動、接続、越境」する大きなきっかけになったと述べました。

そんな居原田さんは2018年7月から9月にかけて、タイのバンコクで開催されたBangkok Biennial(バンコク・バイエニアル)という芸術祭に参加しました。2018年のタイは、東南アジアの中でも大きな規模の国際芸術祭、Bangkok Art Biennale(バンコク・アート・ビエンナーレ)やチェンマイでのPainnale(ペインナーレ)などが開催され、芸術祭乱立状態。そのうち、最も巨大なバンコク・アート・ビエンナーレに対抗するようなかたちで行われたのが、バンコク・バイエニアルです。「数年前からタイで芸術祭が開催されると話題になりつつも、さまざまなトラブルや進行の遅れでなかなか実施されないというフラストレーションが溜まっていた状況が前提にあります。また2016年に国王ラーマ9世が亡くなったあとに、文化芸術への検閲が厳しくなり、美術展が中止になるなど、国の体制の中で芸術行為は厳しい状況に置かれていました。その中でトップダウン型の芸術祭へ対抗するものとして、タイの若手アーティストたちが立ち上げたのがバンコク・バイエニアル。ウェブサイトから『パビリオン』という単位で参加を登録し、会期のあいだに作家自らが会場を準備、本部はそれを告知することにとどまり、個々の自主運営で成り立つというものです」。

バンコク・バイエニアルが目指したものは、グローバリゼーションの時代に、水平なプラットフォームを築くことでした。結果的に、249の作家、26カ国、73パビリオンが参加。「この参加数は国際芸術祭と同等のレベルです。ですが、あまりにも参加作家、参加国が多く、飽和したような状態でもありました。バンコク・バイエニアルだけでも展示を見きれないくらいの状況で、都市/芸術が飽和している一方、都市以外の場所と落差が起きていると実感しました」とバンコクでの経験をまとめました。

次は堀内奈穂子さんから、AITでのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムで多くのアジアのアーティストやキュレーターを招聘した経緯をもとに、展覧会とレジデンスの話を中心にお話いただきました。「私はキュレーターという肩書を持っていますが、知識を集約、生産、編集していくプロセスに興味があり、展覧会以外にも学びの場やトーク、レクチャーなどの対話の場に関心を持っています。いま働いているAITも、展覧会だけではなく、作品を通して考える社会、時代など、アートを活用しながらどういう知識をつくることができるか、考えています。

AITでは2003年からアーティスト・イン・レジデンス・プログラムを展開し、これまでに約100名のアーティストが参加しています。そのうち、中東を含むアジア地域のアーティストやキュレーターは12カ国、20名。短期的な滞在やイベントで来日したアーティストやキュレーターを含めれば、もっと多くのアジアのアーティストが訪れています」と述べたうえで、「AITのレジデンスで滞在するアーティストは、公募ではなく過去に滞在したキュレーター、アーティストなど、関係性が構築された人々の推薦を得て選ばれることが多いです。また、文化的基盤が整ったアメリカやヨーロッパに偏らず、相対的にアーティストへの支援が少ない国々や地域で、なかなか日本に来る機会の少ない作家を招聘することを意識したプログラムもあります。

そうした中で、もちろん、アジアのアーティストをまとめて一言で表象することはできませんし、彼らの多様な考え方や表現の共通項があるわけではありませんが、近年のアーティストを見てみると自国の歴史や戦争などの負の遺産に自分たちの世代がどう向き合い、考えて、表現に変えていけるか、真摯に向き合って制作しているアーティストが多い印象です」と続けました。

その後、AITのレジデンス・プログラムで招聘したアーティストのうち何人かをご紹介。たとえば、2016年に招聘したタイのAtikom Mukdaprakorn(アティコム・ムクダプラコーン)というアーティストは、滞在中に「ムーラン・ド・ラ・ギャレットでカラオケを」という展覧会を行いました。2012年に結成したアーティヴィスト集団(アーティスト+アクティヴィスト)のNitimon(ニティモン)による映像作品を再編集し、アートを政治的な状況について語る対話の場なども設けました。「この展覧会をタイで行うとすると、(その当時は)検閲の対象となる危険がありました。そういったアーティストを東京に招聘し、そこで自由に自分の考えを発言、発表、参加者と議論できることは、レジデンス・プログラムの大きな意味の一つだと思います」と堀内さん。

また2015年にタイのチェンマイ北部で企画・実施した展覧会「Shuffling Space」では、直接的なアクティビズムで制度や政治を批判、衝突するのではなく、ささやかなかたちでシステムに介入しながらどのように抵抗を行っているか問うという趣旨でキュレーションを行ったと言います。「チェンマイは90年代からオルタナティブシーンが活発でした。特に私が影響を受けたのは90年代に行われていたチェンマイ・ソーシャル・インスタレーションというパブリックアートプロジェクトです。これはアーティストの自主企画で始まり、ストリートでパフォーマンスや作品発表を行っていました。私の展覧会には、そうしたプロセスの中で、現代のアーティストたちが、急速に近代化していく都市やそれに間に合わないインフラ整備をはじめ、社会や政治のシステムに批判的な視点を持ちつつ、他の人との対話の重要性に着目しながら制作をするようなアーティストを集めました」。

東南アジアでは、アーティストが国内外の制度や助成金を使い、フットワーク軽く移動している現状がある一方、教育や、現代アートを通した社会的な議論、思想を語る場が相対的に少ないように見えたと堀内さんは言います。そこには検閲や教育大学の保守性の問題などが潜んでいますが、そのような学びの場のあり方について、どのように協働ができるのかという問題意識を持っていると語りました。

以上を踏まえ、まず岡野からお二人の話の中で出てきた「オルタナティブ」という言葉は、何に対するオルタナティブなのか、という疑問が投げかけられました。

これに対して、居原田さんは「オルタナティブは社会学では代替可能な文化という意味ですが、私は第三の答え、あるいは二項対立、上下関係から第三の手を出す文化圏だと思っています。でもそのありかたはアジアで共通していません。そのことを決定的に思ったのは、インドネシアでいわゆるオルタナティブスペースの取材をしようとしても、『オルタナティブスペース』という言い方を向こうではしていなかった体験です。アーティストたちが運営する場所は『ライブラリー』と呼ばれ、若者たちが集い、共有するために公共図書館をつくっていくムーブメントがそこにありました」と応答。

堀内さんも「AIT立ち上げ当時は、日本の美術大学にキュレーティングを学ぶ場がなかったり、現代美術の思想を専門的に学ぶ学科がありませんでした。そのような美術シーンへのオルタナティブというのが明確でしたが、その後大きく変化・多様化し、いまは何に対するオルタナティブなのかを言語化するのが難しい状況です」と述べ、例えば、タイには、そもそも大きな現代美術館やギャラリーが少ないので、制度やメインストリームに対するオルタナティブという感覚とは違った活動が生まれているのではないかと語ります。

居原田さんがこの話を受けて、「とは言え、タイにもパワーポリティクスがあって、さきほどお話したバンコク・アート・ビエンナーレとそれに対するバンコク・バイエニアルを含む、首都バンコクへのカウンターとして、チェンマイの人だけで行うペインナーレというフェスティバルがあり、これは健全な状態だと思います。私はオルタナティブの中にも対抗構造やトップダウン型が起こると、タイを見ていると感じます」と話題を展開させました。

また、アジア圏を移動する中で、アーティスト同士のネットワークが生まれていることを堀内さんが指摘し、居原田さんからは、アーティストが自主的に集まる場所として、ジョグジャカルタ、ジャカルタ、バンコクの名前が挙がりました。それに加え、オルタナティブやアクティビズムのシーンとは別の、アートマーケットによる人の流れもあり、特に、2013年に香港でアート・バーゼル香港が始まってからは、香港から日本、あるいはその逆へと移動するように人の流れも見られると堀内さんは言います。

後半は、来場者がこれまでの発表、対話から思ったことや質問を付箋に書いてもらい、それを読み上げて質疑応答を進めていきました。

「アーティストとそうでない人とはどんな接点があるか。接続させようとする試みはあるか」「アーティストが経済的に自立する方法やそれがうまくできている国はどこか」「アジアのアーティストが日本に来る、協働する価値、意味はなにか」「アジアと日本の接続を考えると、日本の植民地支配の歴史とその影響の議論が多くない気がするが、その問題に出会った経験はあるか」といった、経済と美術との関わりや、アジアの中での日本の歴史・地理的な立ち位置、現在のアジアの政治的状況と美術のありかたといった角度から質問が挙がりました。

最後に今後の目標として、堀内さんは「インドネシアのルアンルパ(アーティストが主導する集団で、私設学校なども主催)を呼び、移動する学校のような新しく、実験的な学びの場を考える協働の場をつくりたいです」、居原田さんは、「あらゆるタイプのコミュニティに、どうやってものを見せていく現場をつくれるか考えています。来年は日本に目を向けたいです」と述べ、閉会となりました。

全体を振り返ってみると、アジアの美術やアートプロジェクトの動向はもちろんのこと、政治的な状況との関わり方などに関心を持っている方が多く来場したような印象を持ちました。「オルタナティブ」「アクティビズム」「教育」といったキーワードから展開されていったお話からは、歴史問題や政治問題を含め、それぞれの国が個別に抱えている課題があり、そのことを作家やキュレーター、制作者がどう考え、行動していくべきかということや、「アジア」という言葉をどのように考え、隣接、近隣する国々といかに交流し、世代や地理的な壁を超えて協働できるかといったことを考えるためのヒントが散りばめられていました。

冒頭の趣旨にもあったように、「アジア」という言葉が指す範囲は広く、また多様な文脈を持ちます。各々が「移動、接続、越境」するために、自分が見て、生活している「アジア」の姿を明確にするための補助線が多数引かれていく、そのようなディスカッションの場となっていました。

(執筆:高橋創一)