「事務局による事務局のためのジムのような勉強会」こと「ジムジム会」では、東京アートポイント計画に参加する団体とともに「届けかた・つなぎかたの筋トレ」に取り組んできました。2020年1月8日、最終回となる第5回ジムジム会を開催。“ジムジム会の事務局”きてん企画室がレポートをお届けします!(前回のレポートはこちら)

■ なぜアートプロジェクトは「本」をつくるの?

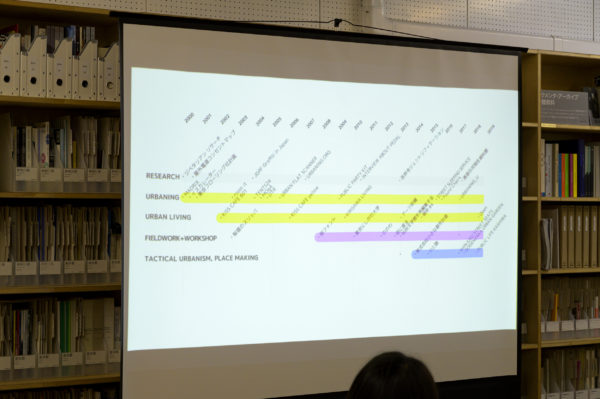

第5回のテーマは、「編み集める/本のつくりかた・つかいかた」。東京アートポイント計画では、2009年の事業開始から10年間かけ、200冊以上の本をつくってきました。その多くは各アートプロジェクトの事務局が制作したものです。

それにしてもなぜ、アートプロジェクトでは本をつくることを大切にするのでしょうか?

今回のイントロダクションでは、アーツカウンシル東京のプログラムオフィサー・坂本有理が、アートプロジェクトと本の関係を解説しました。坂本いわく、発行物ごとに異なるものの、以下のいずれか(もしくは複数)の目的や役割を持つことが多いといいます。

1)プロジェクトを言語化・価値化するため

自分たちの活動を言葉にし、価値を確かめる。どんな表現の仕方で活動紹介をするかということも本づくりの過程で見つけられる。

2)プロジェクトを残すため

アートプロジェクトの多くは、物質的な形に残りがたいもの。何が起きて、誰が関わり、どんな発見があったのか、プロセスをみずから残す手段のひとつとして。

3)プロジェクトをひろげていくため

「こういうことやっています」と手渡せる本をつくることで、活動をひろめ、仲間やサポーターを増やすアクションにつなげる。

4)プロジェクトの「報告」「評価」「検証」のため

アートプロジェクトの運営サイクルは「準備/実施/報告/評価検証」。企画の実施だけでなく振り返りも大切な活動で、そのために調査レポートや報告書をつくる場合も。

5)本づくりのプロセスそのものをプロジェクトにするため

本をつくるためには多様な人と関わり、言葉を紡ぎ、構造をつくっていくことが必要。広報や記録のためだけでなく、本づくりそのものをアートプロジェクトだと位置づけるような試みもある。

もちろん、上記のような目的は、印刷物ではなくウェブサイトなどのデジタルメディアでも実現できます。

それでも東京アートポイント計画で本を選ぶことが多い理由を坂本は、「物質として長い時間残りやすいし、形態のバリエーションが多くて楽しみもある。実際に手にとって自分のものとして手渡せることもアートプロジェクト向きなのかも知れません」と紐解きました。

一方で、本には「不得意なこと」も沢山あります。例えば、つい情報量が多くなること、物理的に嵩張ってしまうこと、フィードバックやリアクションがとりにくいこと、コストがかかること。そして発行数が限られるということ。

「いずれにしろ、なぜ本で、何のために、誰に向けて、どうやって、誰と一緒につくり、どんな形で届けて配るのか。そういう“基本設計”がとても大切です」と坂本は締めました。

■ 本づくりの専門家・川村庸子さんに「編集の仕事」を訊く

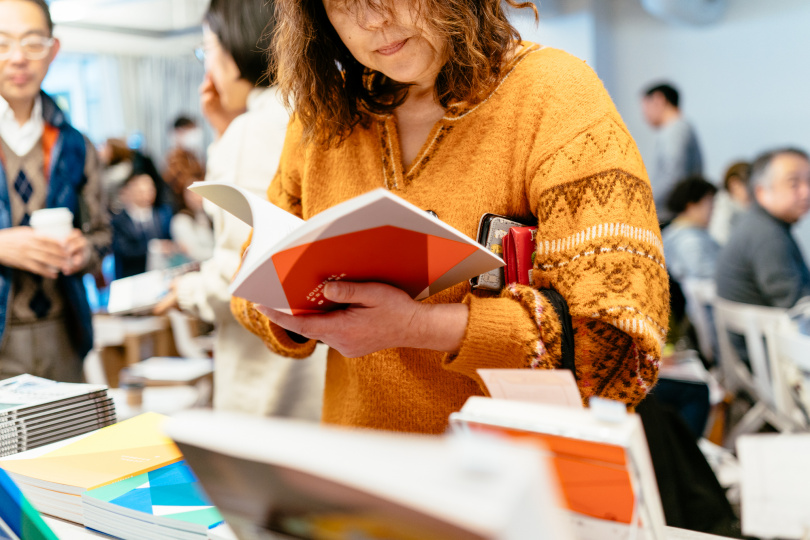

本の制作意義を確認した後は、より具体的なトピックへ。今回は、アートプロジェクトをはじめ、さまざまな領域で書籍や広報誌などを手掛ける編集者・川村庸子さんにゲストとしてお越しいただきました。

今回、川村さんをお招きした理由は、参加団体に「編集」という仕事や働きについて、改めて思いを馳せてほしかったから。情報をデザインに落とし込んで印刷・製本すれば「本」になるわけではありません。坂本が言う「基本設計」でもあり、本づくりの核心である「編集」についてお話いただきました。

「記録やアーカイブ、コミュニケーションは大事ですが、私はやっぱり組織やプロジェクトの活動そのものが最も大切だと考えています。本づくりによってメインの活動が妨げられたり、いい相互作用が生じたりしないのであれば、つくらなくていいんじゃないかと思うくらい」

そう話はじめた川村さんは、つくろうとする本とそのつくり方が、プロジェクトの内と外に対してどのような機能や作用をもつのか、人との関係性や物事の循環をまずしっかり考えるべきだと言います。

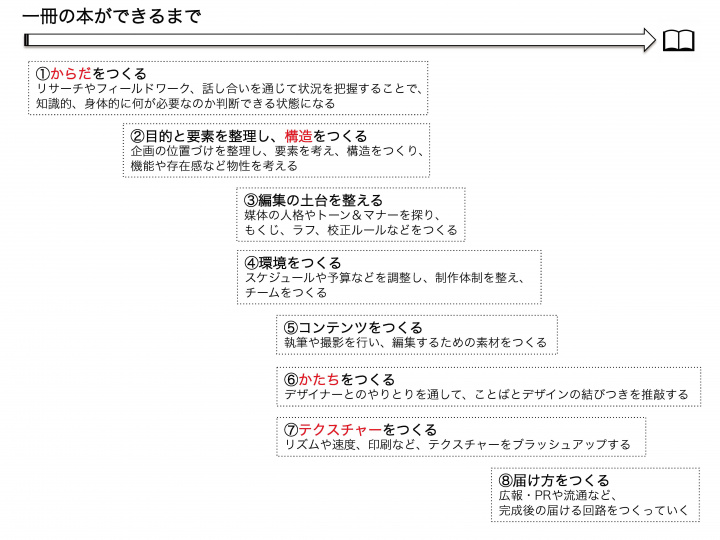

今回のプレゼンテーションでは、本づくりの手順を明かしつつ、「目的/対象/方法/構造」の4項目を軸に事例を解説。ひとつひとつの記事や並び順、取材方法に至るまでそれぞれ明確な意図があり、一冊のなかに隅々まで設計思想が織り込まれているということを確認しました。

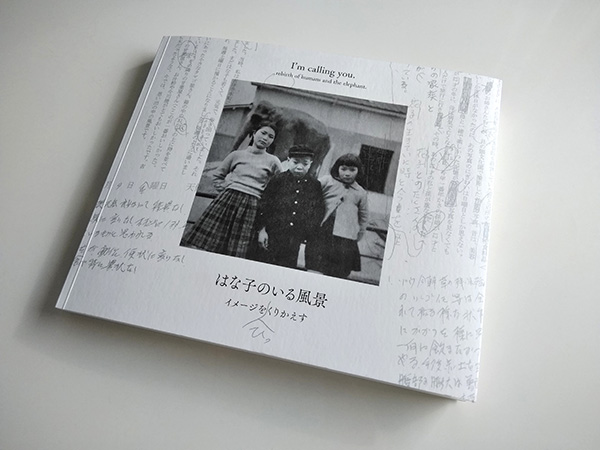

■ 実践共有1:市民から集めたスナップ写真と記憶を収めたプロジェクトブック『はな子のいる風景』

さてここからは、参加団体による実践発表です。実際に発行した本を取り上げ、なぜ、どのように、誰とつくったものなのかを共有しました。

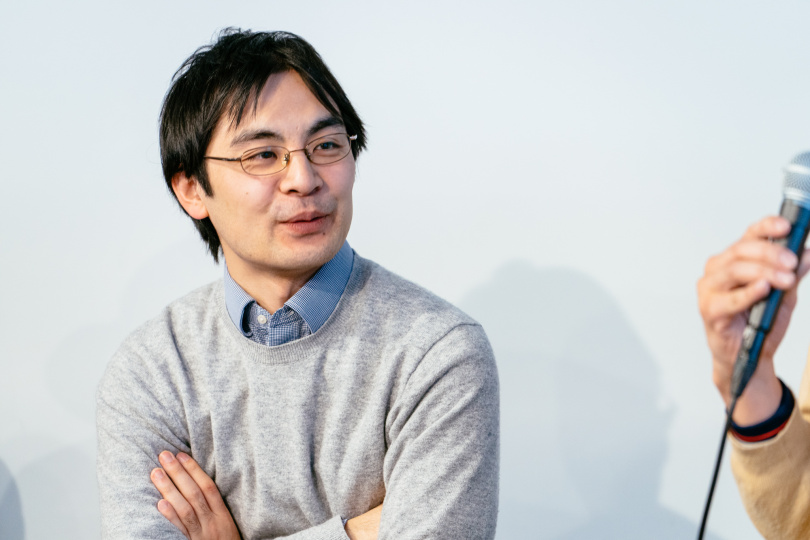

トップバッターは、今年度スタートしたアートプロジェクト「GAYA|移動する中心」(以下、「GAYA」)からNPO法人 記録と表現とメディアのための組織(remo)の松本篤さんにお話しいただきました。

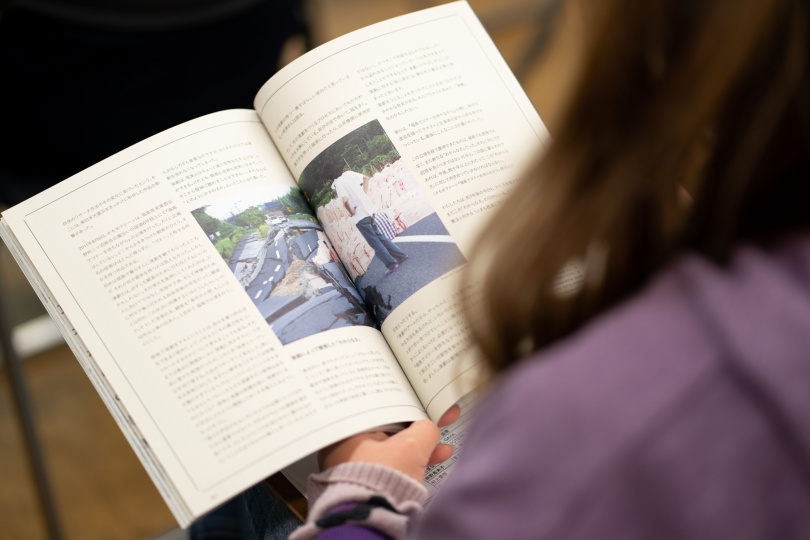

GAYAは活動をはじめたばかりですが、団体としては記憶と記録を扱う活動「AHA! [Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]」を長年展開されています。そのなかでも、井の頭自然文化園で飼育され、2016年に亡くなった象のはな子の記録を扱ったプロジェクトブック『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』を紹介いただきました。

制作背景やそのプロセスについては、松本さんが書かれた記事で詳しく解説されていますが、この本がユニークな点は69年生きたアジア象のはな子と一緒に写ったスナップ写真を一般から募り、収録していること。また、その写真にまつわるエピソードを別の小さな冊子に収め、2冊1セットのプロジェクトブックとして発行しているところです。

「写真集では、いろんな写真によって、はな子の歩みをたどれる。一方、小冊子では、はな子によって、いろんな人の歩みをたどれる。つまりダブルコンセプトになっていて、視点を行ったり来たりする構造なんです」

写真やエピソードを集めながら、プロジェクトで得た感覚をいかに本の形に実現するか考えたという松本さん。「こういうものをつくることによって、ささやかな人々の記録を価値化できるんじゃないかと思ったんです」と振り返りました。

プロジェクトをそのまま具現化したような本。巧みなページ構成や分冊という仕組みによって、イメージとエピソードの距離、時間の流れまで設計したという、とても緻密な実践を伺うことができました。

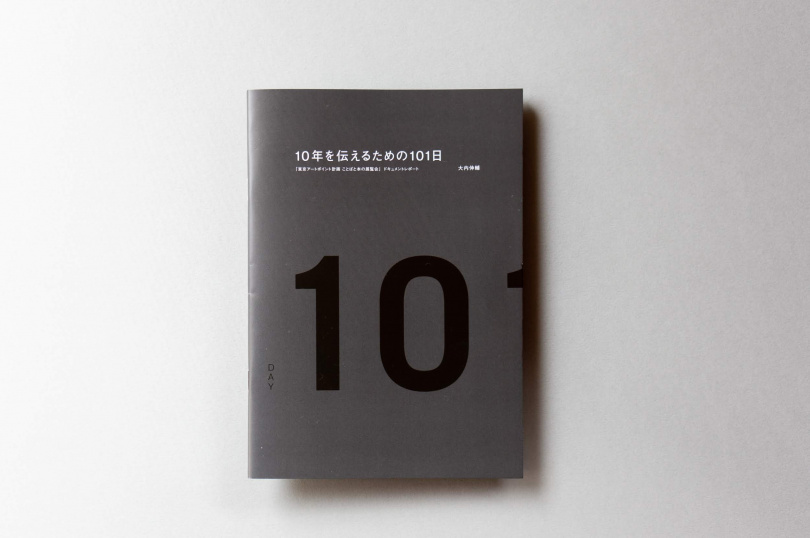

■ 実践共有2:企画者の手記で構成したドキュメントブック『10年を伝えるための101日』

続いての発表は、2019年3月に開催された 「東京アートポイント計画 ことばと本の展覧会」の記録冊子について。『10年を伝えるための101日 』と題したこの本には、展覧会の企画統括を務めたアーツカウンシル東京のプログラムオフィサー・大内伸輔の手記と、展覧会の記録写真が掲載されています。

企画・編集・構成を務めたのは、きてん企画室の中田一会。「企画の仕事はしていますが、実は本ってとても難しい制作物で苦手意識があった」と言います。ただ、展覧会そのものの制作に関わっていて、急遽つくることになったドキュメントブックは自分ぐらいしか担当できないから……と、消極的な理由で引き受けたそう。

悩みながらも「残すべき価値は何か?」という問いかけを繰り返し、たどり着いた答えは「10年分の事業を伝えるという展覧会づくりの試行錯誤そのもの」。そこで大内に依頼し、後追いで企画者日記的な手記文を書いてもらうことに。プレゼンテーションのなかでは、手記を執筆するための日程表、企画を通すためのサンプル原稿、悩みながら更新しつづけた台割、内輪ウケにならないための注釈テキストなど、具体的な資料が共有されました。

「本来は文化事業の裏方であるプログラムオフィサーが、どんなことを考え、何につまずきながら展覧会をつくったのか。そのプロセスは残す価値があると考えました。それに大内さんは文章が上手なのは知っていたので、大変だろうけれどいい形になる予感はしていました」と中田。

一方、執筆した大内は、「完成した本を普段から持ち歩いていて、名刺代わりに会った人に配っています。執筆作業は、自分のやっていたことの価値化・見つめ直しになりました」とのこと。

手にした人からは「考え方の引き継ぎ方法のヒントになりました」「帰りの電車で手軽に読めて面白かった」などの反応が寄せられているそう。オーソドックスな型がある記録集も、工夫次第でコミュニケーションツールになる手応えが共有されました。

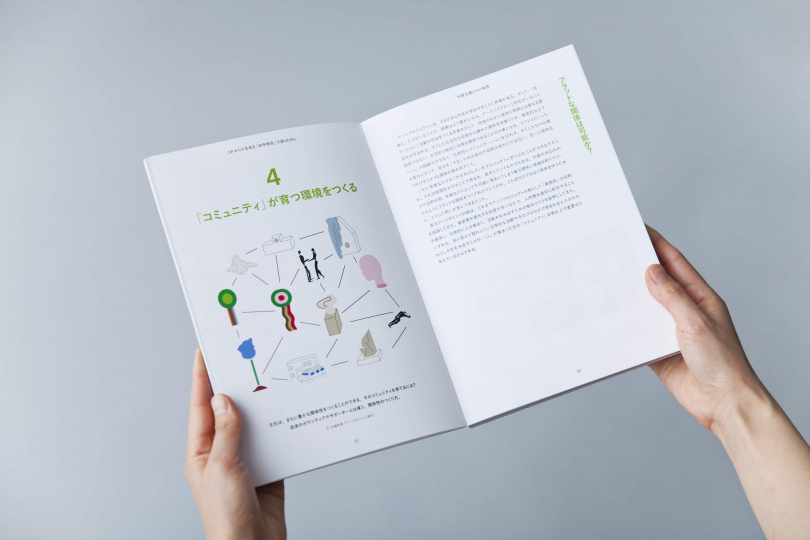

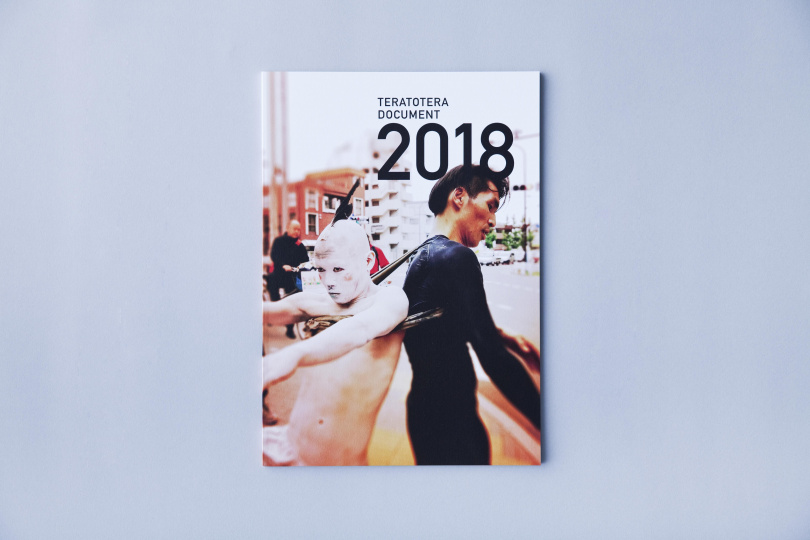

■ 実践共有3:ボランティアスタッフがつくるプロジェクト報告書『TERATOTERA DOCUMENT』

最後の発表は、JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”をつなぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクト「TERATOTERA(テラトテラ)」のドキュメントブックについて。当日出席できなかった事務局の高村瑞世さんからの報告を代読する形で共有しました。

TERATOTERAの特徴は、「TERATOTERA祭り」や「駅伝芸術祭」など、まちなかでのアートプログラムの企画運営やアーティストとのコミュニケーションを、「TERACCO(テラッコ)」と呼ばれるボランティアが直接的に担っていること。

毎年発行しているドキュメントブック『TERATOTERA DOCUMENT』の企画制作を務めるのももちろんテラッコです。元新聞記者のテラッコが編集長を務め、文字起こしやライティング、デザイナーとのコミュニケーションも他のテラッコが分業。事務局スタッフは、進行管理や最終確認のみを担当しています。発行後はテラッコ自身が積極的に配布しつつ、次年度の会場交渉などにも活用しているとのこと。

一方で「幅広い層のテラッコがそれぞれ文章を書くため、内容と品質にバラツキがある」ことがひとつの悩みだそう。その問題を解消すべく、編集長による執筆講座を年初に実施したという報告が寄せられました。「みんなでつくる本」は、アートプロジェクトの関係性を豊かにしてくれます。その方法ももっと開発していきたいですね。

■ 全5回のジムジム会が終了! 何を学んだ?

ウェブサイト、定期レター、NPO広報、SNS、本……さまざまな「届けかた・つなぎかた」の実践を共有し、ともに悩んだ2019年度のジムジム会。

それぞれの活動も忙しいなかで、毎月1回、平日の朝から2時間みっちりの勉強会を重ねてきました。「ちょっとスパルタ設計だったかも」とジムジム会企画運営チームは心配していましたが、最終回にはとても熱い感想をいただきました。

最後に感想を共有して終わります。プロジェクトの現場を支える事務に終わりはありません。これからも筋トレを続けていきましょう!

*ジムジム会で学んだこと(参加団体のアンケートから一部抜粋)

プロジェクトごとにさまざまな伝えかた・届けかたの工夫があるのだなと見えたのがまず良かったです。

これから仲間や、応援してくれる人を増やすためにも、もう一度このプロジェクトは何か、地域はどんな場所なのか、自分の団体とは何か、自信のないことや、ゆらいでいることをチームできちんと話し合いたいと思いました。

どの団体もはじめからベストのものができていたり、完璧なのではなく、運営していくなかで実態に合ったものになったり、形式が変わったり、また、さまざまなもやもやのなかからモノを作り出していたり、悩みながら考えながらプロジェクトが進んでいることが分かりました。勉強になったり、参考になったのはもちろんですが、「悩みながら生み出しているのは自分たちだけではないのか!」ということが分かって安心しました。

日々の業務に追われ、その業務の意味というのを実際はあまり考えず遂行している面があるなと思いました。一度立ち止まり頭を柔らかくしてその業務の意味を見直すと新たな形や変化させた方がいい点が出てきそうと感じとても刺激を受けました。

事務局の存在する意義、立場を学ぶジムジム会でした。

「PR(Public Relations)=関係性の構築・維持のマネジメント」という基本に立ち返る機会をいただきました。例えば事務局や学生との連絡において自分が名前のつかない心がけ(?)のようなものとして不十分ながらも一所懸命していることも、事務局内(をつなぐ)広報(役としての仕事)でもあったのかもしれないと、捉えることができました。

自分たちのプロジェクトはなかなか人に伝えづらいという課題がある。でも、ジムジム会で発表の機会をもらったことで、実際にプロジェクトを運営する人たちからのフィードバックがあったことは自信につながった。

ステークホルダーとその関係性を可視化して、的確な順序で巻き込んでいくことは、資金集めだけでなく広報やブランディングを波及させる道筋を立てていくための道標になります。それを改めて整理し直す必要があると感じました。