2019年9月20日 午前10時。東京アートポイント計画に参加する共催団体9組が、「ジムジム会」の初回に集まりました。ジムジム会とは、「事務局による事務局のためのジムのような勉強会」のこと。新たにスタートした共催団体向けの勉強会です。

2019年度は「届け方・つなぎ方の筋トレ」をテーマに掲げ、全5回を通して、アートプロジェクトの運営にまつわる考え方や方法を身につけていきます。

◼︎イントロダクション:「広く報せる(だけ)」をやめる

今年度、ジムジム会の企画・運営を担うのは、広報コミュニケーション事務所「きてん企画室」です。イントロダクションでは、代表の中田一会から、「PR(Public Relations)」の概念と定義についてお話ししました。「広く報せること」とだけ理解されがちな「広報/PR活動」ですが、その本質は「関係性の構築・維持のマネジメント」です。

一方通行ではなく双方向でやりとりをする、活動目的が伝わるようひとつひとつの企画やメッセージのつながりをバラバラにしない。何よりも、届ける相手を丁寧に想像することが大切だという、「届け方・つなぎ方」の基本を確認しました。

イントロダクションの後は、実践発表へ。ジムジム会が目指すのは、各団体からお互いに学び合うことです。そこで初回は「ウェブサイトのつくりかた・つかいかた」をテーマに、「広く報せる」だけではない、アーカイブやコミュニケーションの機能を持つウェブサイトについて、2つのケースを共有しました。

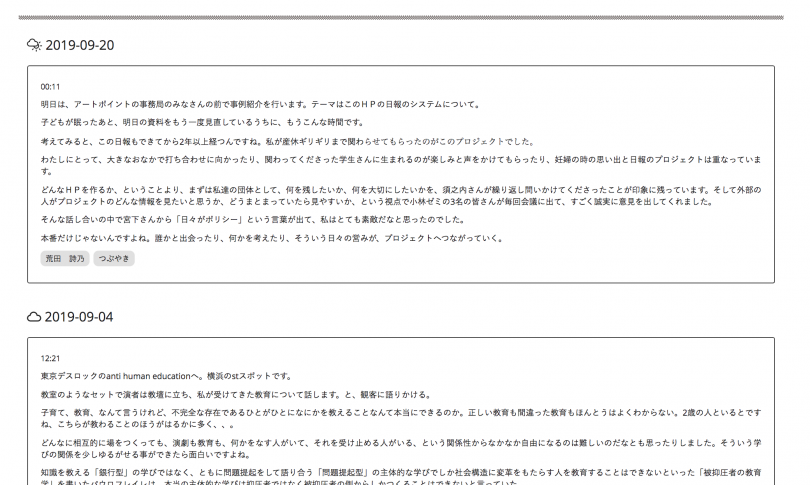

■NPO法人アートフル・アクション「何気ない日常を残すために日報を公開するウェブサイト」

最初の発表者は、「小金井アートフル・アクション!」を共催しているNPO法人アートフル・アクション(以下、「アートフル・アクション」)の荒田詩乃さんです。

アートフル・アクションのウェブサイトでは、事務局の日報を各事業に紐づけ、そのまま公開しています。イベントの告知や、アーティストの紹介だけでなく、何気ない日々の出来事や、スタッフのもやもやまでオープンになっているのは、なかなか珍しい形態です。

ウェブサイトを日報型にリニューアルしたのは2017年度。しかし、その形に至るまでは、1年以上の月日がかかりました。デジタルアーカイブの専門家や、アートプロジェクトを研究する大学院生を交えた全14回ものディスカッションを重ねたと言います。大事にしたのは「どんなウェブサイトをつくりたいか」よりも、「団体として、何が大切か。何を残したいのか」。

議論のなかで、あるプロジェクトでの経験や気づきがほかのプロジェクトにもつながっていることだったり、日常の何気ない出来事の積み重ねこそが、大事なのではないかと気づいたそうです。実際、アートフル・アクション事務局長の宮下美穂さんは「日々こそポリシーである」とよく言われているそう。

そうして、「ケーキを食べた」「こどもが熱を出した」といったささやかなことまで公開される、日報型のウェブサイトが誕生したのです。そこには、プロジェクトのヒントになるかもしれない小さな気づきが溢れています。また普段揃って顔をあわせる機会の少ないスタッフ間の情報共有や、新たなアイデアを生むきっかけの場にもなっているそうです。

また、日報を書き続けるための工夫として、入力画面の操作をシンプルにしたり、更新画面に書く人に向けたヒントや励ましの言葉が表示されるようになっています。誰かが更新すると自動でメンバーに通知が届く仕組みも。「自分も書かなければ」と触発し合うことがポイントです。

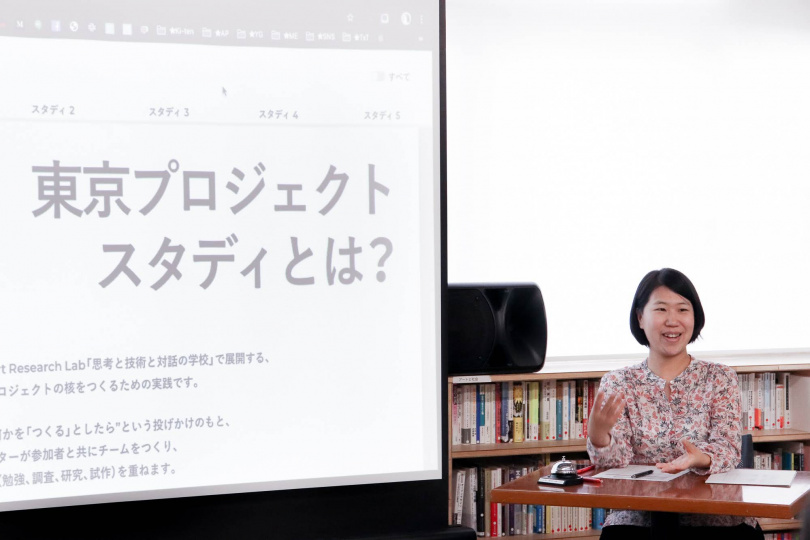

◼Tokyo Art Research Lab 東京プロジェクトスタディ「プロジェクトが生まれる手前の『もやもや』を残すアーカイブサイト」

続いての発表は、アーツカウンシル東京が主催する人材育成事業「Tokyo Art Research Lab 思考と技術と対話の学校」の新たなプログラム「東京プロジェクトスタディ」のアーカイブサイトです。プログラム設計を担う、アーツカウンシル東京・坂本有理が発表しました。

「東京プロジェクトスタディ」とは「東京で何か新たなものを『つくる』としたら」という投げかけに対し、ナビゲーターと参加者が「スタディ」を重ね、プロジェクトの核をつくるための実践です。アーカイブサイトでは、昨年度実施された5つのスタディが時系列で追えるようになっています。

>アーカイブサイトを楽しむための3つのポイント(アーツカウンシル東京ブログ)

ウェブサイトにアーカイブされているのは、活動日のレポート、問いや気づき、配布物、参考図書、板書、ナビゲーターからの連絡メールなど。坂本はこのアーカイブサイトを「スタディを振り返り、ヒントを得るための『素材庫』のようなもの」だと言います。

このアーカイブサイト構築の難しさは、具体的な活動のある「プロジェクト」ではなく、プロジェクトの手前の構想や試行錯誤そのものを扱っているところです。アウトプットまでのプロセスではなく、「スタディ」そのものの姿を記録し、さらには、複数のスタディが並走する「東京プロジェクトスタディ」全体の動きをみせることを意識しているそうです。

必要な素材も、見せ方もわからないまま始まったウェブサイト構築。結局、プログラムの開始時にウェブサイトをつくることは諦め、ウェブディレクターやデザイナー、編集者などの制作チームに現場を見てもらいつつ企画を検討し、終了後につくりこんだそうです。

こういったアーカイブは後からつくることが難しいもの。スタディを進めながら各担当者が資料を残したり、メモ、写真やテキストデータをとったりするなどプロセスの断片を収集することで、昨年度はなんとか素材を残すことができました。今回はwebチームとの検討からはじまり、途中から編集者が加わったかたちでしたが、編集チームには、「声をもっと早くにかけてほしかった」と言われたそうです。座組の設計とタイミングも企画を進めるうえでは重要な検討事項。

ゴールが見えない活動の残し方は、たくさんの試行錯誤が必要だということを感じた発表でした。

■ ディスカッション:日常を残す

ジムジム会の後半は、質疑応答とディスカッションの時間。参加している団体や発表者からは質問がたくさん上がり、議論が交わされました。

- アートプロジェクトは完成未満のものの集積。そこで何に行き詰まっていたか、どのような問いがあったかなど、言葉になっていないものさえも拾い集めることが大事なのでは

- どれだけ負荷なくアーカイブできるかが大切

- アートプロジェクトの本番だけでなくその間の日常をどう残せるか

- 公開記録はリスクが高いように思えるが、非公開だと続かないというリスクがある

- アーカイブがしっかりしていると、初めてプロジェクトに参加する人も雰囲気やこれまでの流れがわかるから良い

- 日常やプロセスを可視化することがなぜ大事なのか、誰にむけてのアーカイブなのかをあらためて考える

今回発表した2つの実践とも、プロジェクトが大事にしていることをとことん突き詰めた結果生まれたものです。ウェブサイトをつくり更新していくことは、情報を「広く報せる」だけでなく、プロジェクトの価値を残し、チーム内のコミュニケーションや次の一歩のための気づきを生み出す効果があることを確認しました。

これで第1回は終了。これからも事務局による事務局のためのトレーニングは続いていきます。