共通: 年度: 2020

小グループに分かれて議論したい! Zoom「ブレイクアウトルーム」を使うときの工夫

どうしたら2時間に渡るオンライン勉強会が、有意義になるでしょう? 聞いているだけでは集中力が持たないし、何か発表するにも40人全員となると時間がかかる……やっぱり、話しやすい人数で議論したい!

と、いうことで、オンラインで開催中の勉強会シリーズ「ジムジム会」では、第2回以降から小グループに分かれたディスカッションタイムを取り入れることにしました。

Zoomでイベント開催をされている方にはお馴染みの「ブレイクアウトルーム機能(※時間を区切って少人数のグループごとにバーチャル会議室を分けられる機能)」を使っています。

今回はジムジム会でブレイクアウトルームを使う際にやってみた工夫を簡単にご紹介します。

※機能の詳細についてはZoom公式サイトを参照ください。

✅ 「ブレイクアウトルームマスター」を決める

ブレイクアウトルーム機能でちょっとややこしいのは、グループ分け作業です。ランダム振り分けで良ければ簡単なのですが(グループ数を設定するだけ)、ジムジム会ではテーマと人を紐付けて分けたかったので、運営メンバーの中から専任担当(マスター)を置きました。イベントを進める裏でマスターにグループ分けをしておいてもらい、司会の号令とともにグループが分かれる魔法のような流れはマスターのおかげ!

✅ 参加者に前後の流れを事前説明する

ブレイクアウトルームでは、小グループに分かれている時間を設定することができます。参加者は「強制的に少人数のグループに振り分けられる→グループで議論する→時間になったら全体に戻る」という体験をするわけですが、これがなかなか唐突なので、毎回、前後の流れを説明するようにしています。安心して議論をしてもらうための工夫です。

✅ グループごとに連絡担当を置く

ジムジム会の場合は、30〜40人の参加者を7グループ程度に分けることが多いです。その場合、ブレイクアウトルームに入って以降は全体宛に何かアナウンスをすることが難しくなるので(※ブレイクアウトルーム中は参加者からホストへのチャット機能が使えない)、各グループにアーツカウンシル東京のスタッフを振り分け、連絡担当として配置しています。ゆるやかに議論の進行もしてもらいつつ、何かあったら連絡用のチャット(Facebook Messengerを使っています)で質問してもらう方式です。

✅ グループごとにテーマを設定する

ジムジム会では積極的に議論に参加してもらうため、グループごとに異なるディスカッションテーマを設け、参加者が好きなテーマを選べるようにしています。事前アンケートをとってあらかじめグループリストをつくったこともありますし、イベント中にGoogleフォームで「話したいテーマ」を募り、その場で振り分けた回もありました。(後者の場合は、10分休憩の間に運営チームの連携プレイでグループ分け→ブレイクアウトルーム設定をしました)

✅ グループは4〜5人に絞る

2回ほどディスカッションタイムを設けての感触ですが、20分で議論しようとすると、4〜5人ぐらいの規模が話しやすいようです。6人以上になると自己紹介だけでも時間をとられてしまう印象なので、グループごとの人数は少なめがオススメ。

✅ 議論したことを共有する時間をつくる

小グループでの議論は盛り上がります。ジムジム会の場合は特に、「アートプロジェクトの運営をしている」という共通項で集まった参加者ばかりなので、課題意識も近く、有意義な情報交換がされている様子。その議論を咀嚼し、他グループのキーワードを拾うためにも、ディスカッションタイム後に全体共有の時間を設けています。各グループごと一人ずつ報告者を決め、3〜5分程度でどんな内容だったかを振り返ってもらいます。気になるキーワードが出たら、その後の時間で取り上げるなど、進行にも活かせます。

✅ 運営はブレイクアウトルーム中にブレイク(休憩)する

そしてブレイクアウトルーム中はどのルームにも入らず、元のバーチャル会議室に残ることもできます。2時間のオンラインイベントはなかなか集中力のいる仕事。なので、運営メンバーはディスカッションにあえて入らず、参加者が議論している間にブレイク(休憩)するのも、ジムジム会的な工夫のひとつ。

以上、ブレイクアウトルーム機能を使うときの工夫でした。他にもどんな使い方ができるのか、いろいろ実験してみたいと思います!

>「ジムジム会って?」と気になった方はこちらをどうぞ!

Border Crossings: Discovering What Lies Beyond Borders + The Pen-tomo Project ーDepicting Our Imaginary Landscapes

Koganei Artfull-action! is launching the Pen-tomo Project with artist Haji Oh. This small leaflet has been prepared as a memorandum to record its starting point from which various projects and studies will develop. This will provide an ongoing platform to which people can always return to, discuss and update.

Contents

Border Crossings: Discovering What Lies Beyond Borders/Miho Miyashita

[Interview] The Pen-tomo Project

Depicting Our Imaginary Landscapes: Point of Departure of the Project

Haji Oh (Artist)

Risei Sato (Program officer, Arts Council Tokyo)

Miho Miyashita (Artfull-action, Non-profit organization)

The Pen-tomo Project – Depicting Our Imaginary Landscapes/Haji Oh

Would You Like to Participate in the Pen-tomo Project?

Triangular Letter Exchange by Wi, Haji and Nozawa

Appendix: Letter Pad

観察し、ほどき、解し、理解の緒を見出していくことー2019年度 小学校連携授業の記録

本書は、2019年度に『小金井アートフル・アクション!』が実施した二つの小学校との連携授業の記録です。

小金井市立前原小学校での「スライム自由研究の記録」、小金井市立本町小学校での「小学生のためのプログラミング入門」のほか、インタビューを収録しています。

目次

スライム自由研究の記録(小金井市立前原小学校)

いきいきと遊び、観察し、展開する―算数をめぐって|須之内元洋(札幌市立大学講師)

先生たちとやってみた! スライム自由研究のしおりとドキュメンテーション

世界の見方と算数――スライム実験の経験から

好奇心をもって自分で理解すること 木下 晋(画家)インタビュー

小学生のためのプログラミング入門(小金井市立本町小学校)

ドキュメンテーション――気づき

読み書きとしてのプログラミング|久保田晃弘

アーティスト・クロストーク《オンライン》(音まち10年目特別企画)

アートプロジェクト『アートアクセスあだち 音まち千住の縁』(通称:音まち)では、まちなかを舞台に多彩な分野で活躍するアーティストを招聘し、10年にわたって市民参加型プログラムを展開してきました。それらの作品づくりの過程には、アーティストのみならず、まちの人びとが参加者として関わっています。

「アーティスト・クロストーク」は、2020年度に活動10年目を迎える音まちが企画するトークシリーズです。音まちでプロジェクトを展開している野村誠さん(作曲家)、大巻伸嗣さん(現代美術家)、アサダワタルさん(文化活動家)が、活動の垣根を超えた様々なゲストと雑談のように語らいながら、トークテーマを掘り下げていきます。

詳細

#01 ひょうたんから駒が出るようなはなし ―まち、人を動かす、名づけられない「作品づくり」について―

- アーティスト:野村誠

- ゲスト:Nadegata Instant Party

- モデレーター:熊倉純子(解説)、櫻井駿介

アーカイブ映像はこちら

#02 大巻伸嗣×地域アート?『アートなんてわかんねぇ!』

- アーティスト:大巻伸嗣

- ゲスト:山出淳也、市民チーム「大巻電機K.K.」の皆さん、 「水郷ひた芸術文化祭2018」市民スタッフ

- モデレーター:熊倉純子(解説)、森司

アーカイブ映像はこちら

#03 会えない日々と、気配のゆくえ

- アーティスト:アサダワタル

- ゲスト:山川冬樹

- モデレーター:Lana Tran、冨山紗瑛

アーカイブ映像はこちら

IMM東京2020 オンライン美術館 アーティスト・インタビュー

アートプロジェクト『アートアクセスあだち 音まち千住の縁』の一環である「イミグレーション・ミュージアム・東京」(通称:IMM東京)は、活動10周年を迎えた2020年度に期間限定でオンライン美術館を公開しました。

現代日本における「移住と移民・多文化社会」をアーティストたちはどのように見つめ、作品を制作しているのでしょうか。本映像では、IMM東京を主宰する岩井成昭さんが、李晶玉さん、岩根愛さん、高山明さんをゲストアーティストに迎えてインタビューを実施し、現代美術を通じたそれらのアプローチを紐解きます。

あの手この手で繋がるには? コロナ状況下でのアートプロジェクトを考える

全国の緊急事態宣言は解除され、東京都と近県をまたぐ移動の自粛要請もあと2日で終わり。それでも、人が集まることのリスクは高いまま。

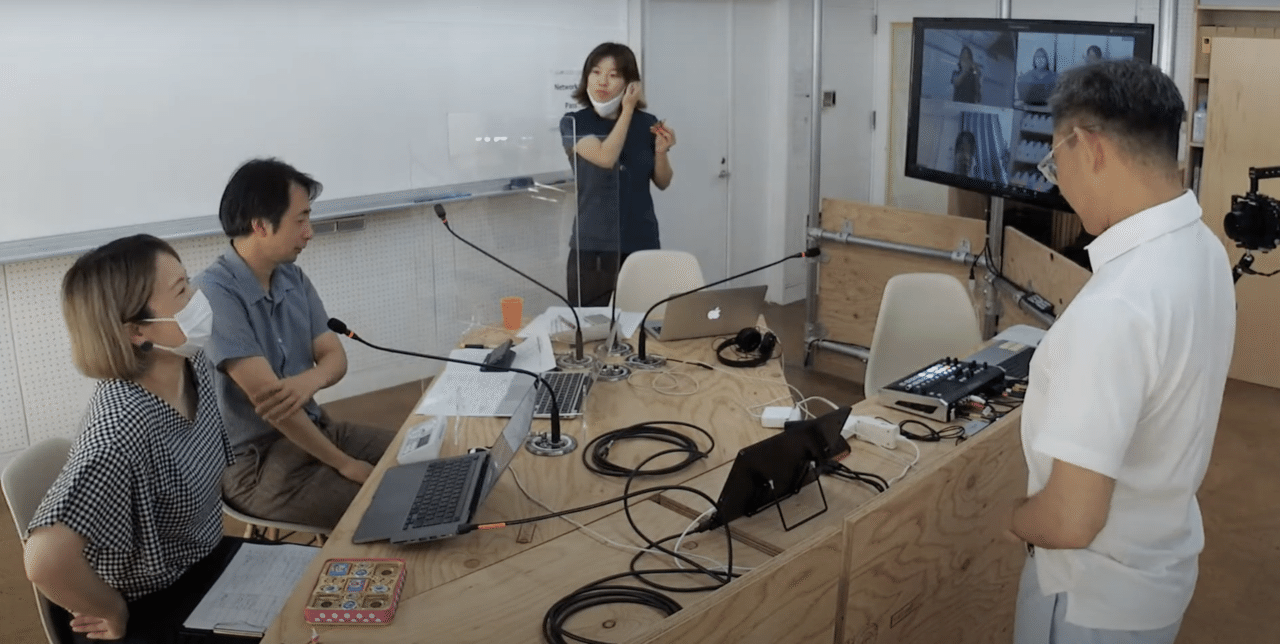

そんな状況下の2020年6月17日、アートプロジェクトの事務局による事務局のためのジムのような勉強会「東京アートポイント計画 ジムジム会」の第2回を開催しました。

今回もオンライン上で開催したジムジム会。参加者による活動の共有やディスカッションを展開しました。当日の内容をレポートします!

お互いの実践から、活動のヒントを見つけよう

多様な人が関わり合い、表現を紡ぐアートプロジェクト。その根っこである「集うこと」ができない状況下で、いかにして人と人は出会い、繋がればいいのでしょうか。

東京アートポイント計画では3月以降、各プロジェクトの事務局会議も含め、実際に集まることは控えてきました。でも、だからといって活動そのものを止めていたわけではありません。こんな状況だからこそ、ますますアートプロジェクトは必要なはず。

そう信じ、あの手この手を駆使して行ったアクションや、新たな工夫を共有するところから第2回をスタートしました。テーマは「これからの活動のありかたを考える」です。

シニア世代のクラブ活動をオンライン化

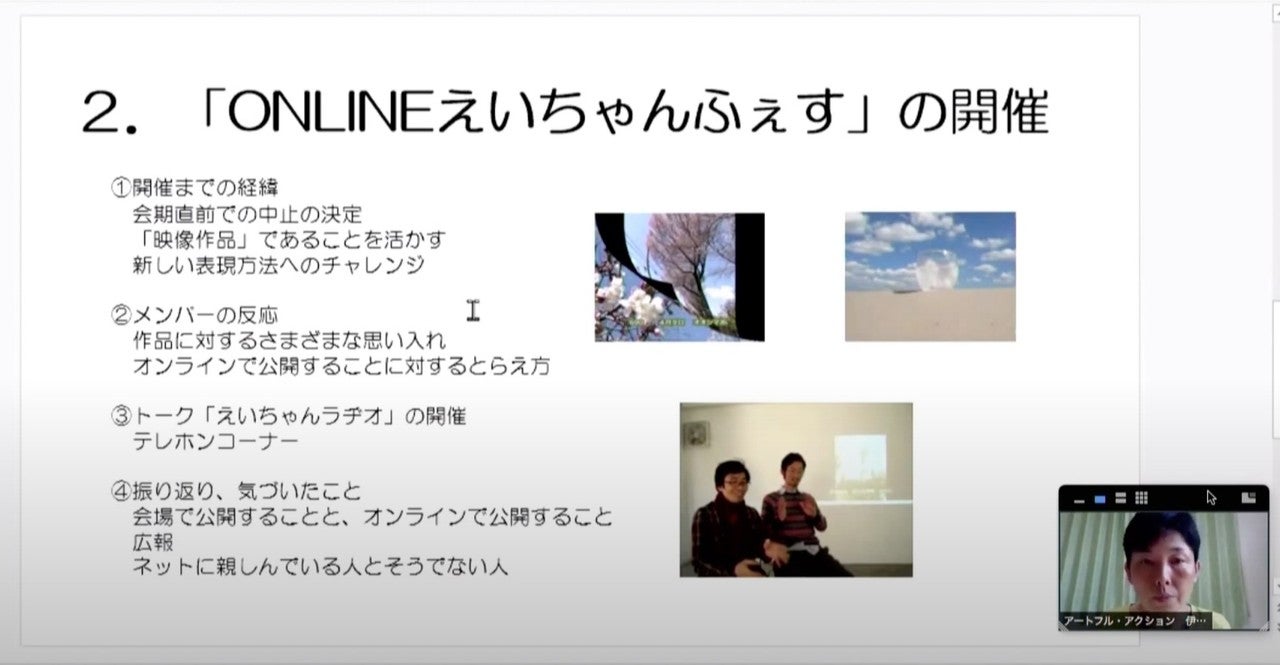

最初に実践報告をしてくださったのは、小金井で市民とともに活動するアートプロジェクト「小金井アートフル・アクション!」の運営に関わる伊藤安寿華さん。

小金井では、「えいちゃんくらぶ(映像メモリーちゃんぽんくらぶ)」という活動を2018年度からスタートしました。参加者は70歳前後の人を中心としたシニア世代。映像をつくったり、遊んだりするクラブです。

本来であれば2月29日、3月1日に作品上映会を予定していたのですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止に。その代わりに立ち上がった企画が、オンラインでの作品発表会「ONLINEえいちゃんふぇす」です。その名の通り、オンラインで映像作品を公開したり、トークを展開したりする催しです。

●課題:オンライン化に対する抵抗感

シニア世代の人が中心となると、インターネットに親しんでいる度合いも人それぞれです。「ONLINEえいちゃんふぇす」では、一人ひとりと話し合いながら発表方法を決めました。詳しくは伊藤さんの日報にも書かれていますが、すぐに参加表明をしてくれる人もいれば、インターネットに公開するのは嫌だと考える人、実名公開は避けたい人など様々でした。公開を希望された人の作品は、動画サービス「Vimeo」を使い、期間限定で配信。当初の上映会とはまた違う形での公開となりましたが、発見も多かったといいます。

●工夫:電話でトークをつなぐ!

そしてオンライン化にあたってもうひとつ工夫したのは、ラジオ形式のトーク企画。えいちゃんくらぶの講師である角尾宣信さんがパーソナリティとなり、テーマごとにゲストを交え、合間にメンバーの方に電話でコメントを聞く形でトークを収録・配信しました。電話という馴染み深い方法を使うことで、自然かつリアリティのあるトークになるよう心がけました。

●挑戦:メーリングリストの丁寧な導入

こういった「ONLINEえいちゃんフェス」の他、新たにメンバー間のGoogleメーリングリストをつくり、情報共有する仕組みにも挑戦。使い方のわからないメンバーとはメールでフォローするなど試行錯誤を重ねました。

結果、メーリングリスト上では、おすすめの映画の共有や近況報告、あたたかい言葉のやりとりなどが交わされているそう。「えいちゃんくらぶ」は、映像を中心に地域内のゆるやかなつながりを生む活動だと改めて認識しました。

今後は、ネットに不慣れな人でも参加しやすいアナログ寄りの企画や、外出自粛のなかで孤独感を深めた人をフォローするような企画も展開していきたいとのことでした。

ビデオレターで離島の外と中をつなぐ試み

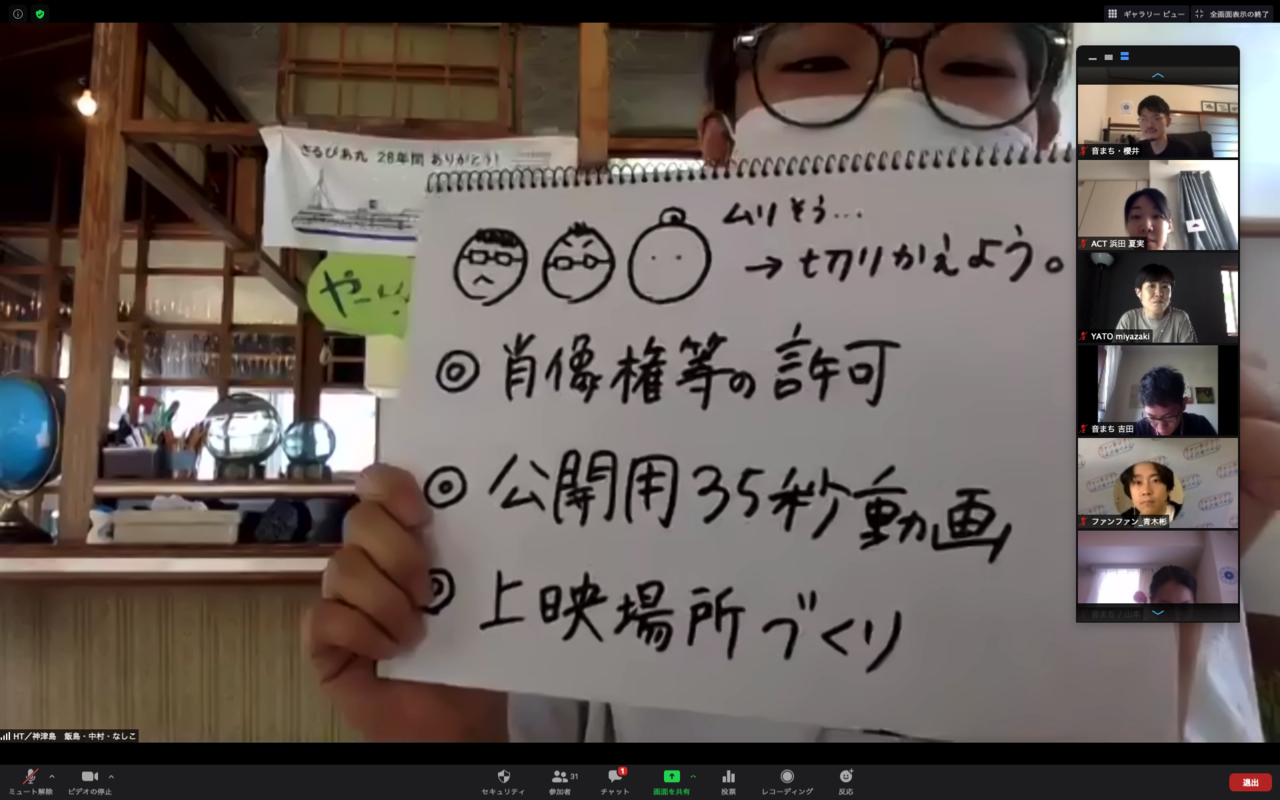

続いての発表は、東京都の離島のひとつ、神津島(こうづしま)で展開するアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」(以下、「HAPPY TURN」)。事務局の中村圭さんと飯島知代さんから報告をいただきました。

HAPPY TURNもまた、今回の緊急事態宣言以降、プロジェクト拠点「くると」を閉鎖するなど、活動内容を変更してきました。そうした“集えない”中で生まれた新たなアイデアが、動画インタビュー企画です。

神津島は、仕事や学業、家族の事情で島を離れる人が少なくありません。そんな元島民から、現在も島に暮らす人に向けたビデオレターを送ってもらい、交流をしてみてはどうかと考えました。

●工夫:テレビ編集経験のある移住者の力を借りる

島を離れる人もいる一方、様々な移住者も毎年やってきます。神津島にもまた、東京と大阪で10年以上、テレビ番組の編集を手掛けてきたなしこさんがいました。今回はなしこさんのディレクションのもと、Zoomの録画機能も駆使し、ビデオレター「やーい!」を完成させました。

元島民の中には、疎遠になってしまっていた人もいます。それでも今回の取材を通して画面越しに再会し、改めて「島への想い」を伺う貴重な機会になりました。

●課題:公共放送での放映叶わず…

元島民による熱い想いとメッセージ。これをなるべくたくさんの現島民に届けるのが、HAPPY TURNチームの目論見でした。そこで企画当初より目指していたのは、島独自の公共放送「神津TV」での放映です。

早速完成したビデオレターを持ち込み、放映の依頼に伺いました。……が、残念ながら、調整が折り合わず、放映できないことに。残念ではありますが、今回は頭を切り替えて、再開後の拠点「くると」で特別放映することにしました。今後の展開を見据え、さまざまな準備を進めています。

実際に会うことや、密に集うことができない今、各アートプロジェクトでは、あの手この手で「集まる」「つながる」方法を探っています。後半のセッションでは、Zoomの「ブレイクアウトルーム機能」を使ってこれらの課題について議論を重ねました。

詳しくはまた次のレポートにてご報告します!

(執筆:きてん企画室)

大和田俊

友政麻理子

Cross Way Tokyo 自己変容を通して、背景が異なる他者と関わる

メディアづくりを通して、自分とは異なるルーツをもつ人とかかわる

自分とは異なるルーツをもつ人とコミュニケーションをとろうとするとき、何かしらのハードルを感じる人は少なくないのではないでしょうか。さまざまな背景をもつ人々が暮らす東京では、誰しもが日々のなかで自分とは異なるルーツをもつ人々とすれ違っているはず。もしそうした人々とかかわりをもちたいと思ったとき、どのように関係性を築くことができるでしょうか。専門的な技術やイベントを介した出会い方だけではなく、それぞれの日常の延長線上で実践できることを考えたいと思っています。

文化人類学的なアプローチをもちながら、多岐にわたるデザインワークを行う阿部航太(デザイナー)をナビゲーターに、背景の異なる他者とかかわろうとするときに自身のなかでハードルとなっている要素とは何かについて向き合います。

ゲストに、海老原周子さん(一般社団法人kuriya代表、通訳)、金村詩恩さん(ライター/エッセイスト)、川瀬慈さん(映像人類学者)を迎え、レクチャーやフィードバックを受けつつ、インプットとアウトプットを重ねます。最終的に、各メンバーの関心や課題意識を軸にしたメディアの立ち上げを目指して、その過程で自身の思考を更新していくことを試みます。

詳細

スケジュール

8月22日(土)

第1回 自己紹介/ディスカッション わたしにとっての「移民」とは

9月5日(土)

第2回 レクチャー 移民を取り巻く構造を現場から学ぶ

ゲスト:海老原周子 (一般社団法人kuriya代表/通訳)

9月26日(土)

第3回 ディスカッション/ワーク ハードルを越えるための「態度」を探る

10月10日(土)

第4回 レクチャー/ワークショップ 上野のまちで、他者の存在に目を凝らす

ゲスト:金村詩恩 (ライター/エッセイスト)

10月24日(土)

第5回 ディスカッション/ワーク 身の回りの日常を他者の視点で捉え直す

11月14日(土)

合同共有会

11月21日(土)

第6回 レクチャー/ワークショップ メディアの構築性を学ぶ

ゲスト:川瀬慈 (映像人類学者)

12月5日(土)

第7回 分科会

12月19日(土)

第8回 ディスカッション/ワーク トライアル作品制作で得たもの

1月9日(土)

第9回 ワークショップ 原点に立ち返り、本制作への助走を開始

1月17日(日)~2月7日(日)

第10回 メディア制作 課題を潰しながら、制作のギアを上げる

1月31日(日)

合同共有会

2月27日(土)

第11回 メディア制作

ゲスト:金村詩恩 (ライター/エッセイスト)

川瀬慈 (映像人類学者)

3月28日(日)

第12回 8か月間の歩みを振り返る。そして5年後の自分へ

会場

ROOM302(東京都千代田区外神田6-11-14-302[3331 Arts Chiyoda 3F])ほか

参加費

一般30,000円/学生20,000円

関連サイト

ナビゲーターメッセージ(阿部航太)

このスタディの基本的な姿勢は、「自分が変わる」ことを楽しむことです。もちろん、とてもセンシティブなトピックに取り組むことになりますし、その過程で自分自身の未熟な部分に直面することにもなるでしょう。それでも自分が起点となり、他者と関わりながら変化していく豊かさを楽しんでいきたいと思います。

また、このスタディではさまざまな思考方法と出会うことで、自身の世界をとらえなおしてみることを試みます。座学だけではなく、外に出てまちを歩いたり、手を動かしたり、メンバーそれぞれの興味や特技を活かし、実践を重ねながら考えていきます。

このスタディのテーマは、海外に(も)ルーツを持つ人たちに対する私自身の迷いがそのまま反映されています。おそらく似たような思いを抱えている人もいるのではないでしょうか? メンバーの方々と一緒になって、悩み、考え、つくっていくことで、ここでの経験を言語的な理解だけにとどめず、日々の生活の中に落とし込んでいくことができたらと思っています。

スタディマネージャーメッセージ(上地里佳)

「移民」や「海外ルーツの人々」ということばをよく聞くようになり、わたし自身、日々の暮らしのなかで異なる文化や言語をもつ人々と場をともにする機会が増えてきているのを感じます。距離としては近づいているのに、コミュニケーションをとろうとするとき何か失礼なことを言ってしまうのではないかと悩んでしまう。相手を思うほどにコミュニケーションが億劫になりがちになる。その感覚をどう越えて、新たな関係性を築く一歩をつくっていけるのか、このスタディで探っていきたいと思います。

阿部さんのナビゲーターメッセージでも触れていますが、この問いは、わたしたちの日常生活が、多様で、複雑な、他者とのかかわりが満ちていることを再認識することからはじまるように思います。例えば、普段何気なく使っているものや食べているもの、ことばや技術など、自身の日常生活をつぶさに見てみること。これまでの歴史を学ぶことや、実践者の方々の話を聞いてみることなど。

そんな試行錯誤のなかで思考をやわらかくしながら、背景が異なる他者と出会い、関係性を築いていく態度や方法を探っていければと思います。最終的には「態度と実践方法」をまとめたメディアを立ち上げて発信することを通して、じんわりと自らを変容させていく時間を、わたし自身も含め、スタディメンバーとともにつくっていければと思います。

プロジェクト紹介映像