アートプロジェクトにかかわる一つのテーマをめぐり、毎回、幅広いゲストと対話を重ねてきた東京アートポイント計画のトークシリーズ「Artpoint Meeting」 。2023年12月17日、その第14回が、東京都・武蔵野市の「武蔵野プレイス」にて開催されました。

今回のテーマは、「わたしたちの“拠点” をつくる:ひらきかた と つづけかた」。東京アートポイント計画で実施されるアートプロジェクトにおいても、重要なものとして耳にする機会の多い「拠点」というキーワード。しかし、そのあり方や運営の方針は、プロジェクトの目指すものや活動地域などによってさまざまに異なります。

この日は、そんな、よくよく考えると捉えどころのない「拠点」というものについて、「秋田市文化創造館」 に携わるNPO法人アーツセンターあきた事務局長の三富章恵(みとみゆきえ)さん、神津島で展開されているアートプロジェクト「HAPPY TURN/神津島」 事務局の飯島知代(いいじまともよ)さん、そして、神戸の地で約30年にわたり活動を行っている「C.A.P.[芸術と計画会議]」 ディレクターの下田展久(しもだのぶひさ)さんという3名のゲストに、それぞれの考え方を伺いました。

当日の模様を、ライターの杉原環樹がレポートします。

(取材・執筆:杉原環樹/編集:永峰美佳/撮影:仲田絵美*1、2、4、6、8、10、12-14、17、18、21枚目)

レポート前編はこちら>

神戸で30年。「C.A.P.[芸術と計画会議]」の歩みを振り返る

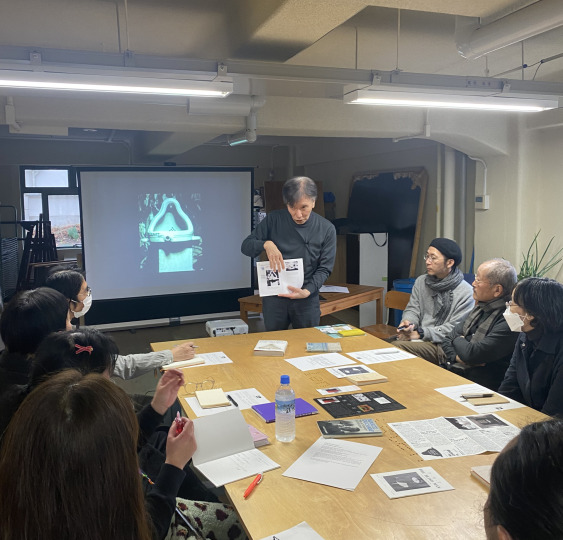

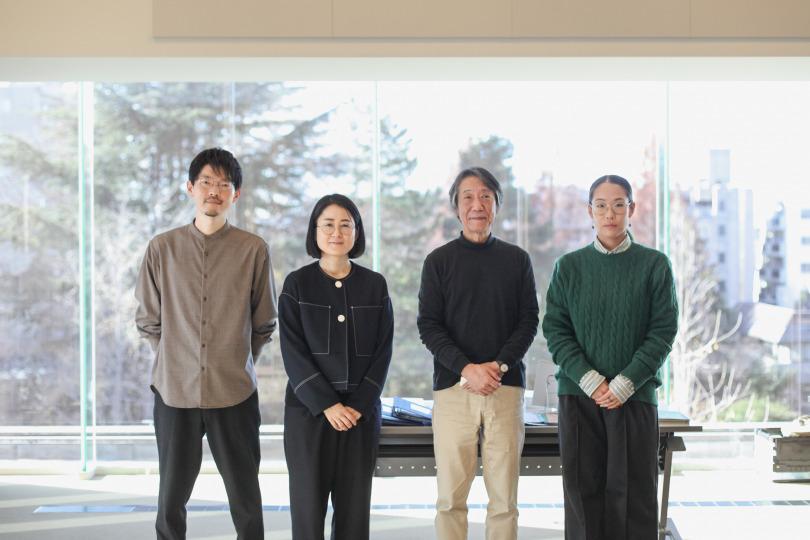

「拠点」をテーマにした今回の「Artpoint Meeting」。後半ではまず、「C.A.P.は、どう続けてきたのか?—30年の歩みをきく」と題し、神戸で約30年、さまざまに形態を変えながら活動してきた組織「C.A.P.[芸術と計画会議]」の歩みについて、ディレクターの下田展久(しもだのぶひさ)さんに伺いました。聞き手はプログラムオフィサーの佐藤李青が務めました。

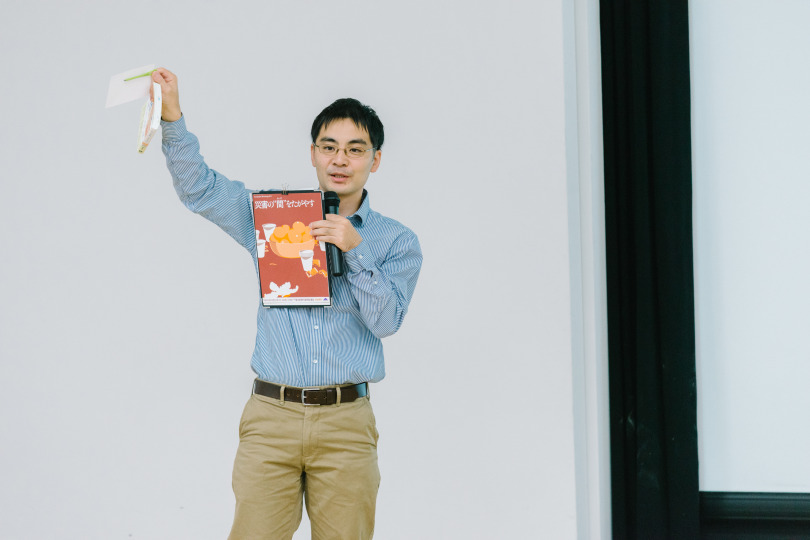

「C.A.P.[芸術と計画会議]」ディレクター、下田展久さん。 下田さんへのインタビュー冒頭では、2006年に制作された、C.A.P.の初期の活動をまとめた映像「コネクタテレビ Vol.037 CAP HOUSE〜芸術の実験〜」 を上映。その内容もふまえながら、この組織がどのような背景から生まれてきたのかを振り返りました。

C.A.P.は1994年、当時神戸で進んでいた美術館構想の画一性に対し、疑問や危機感を抱いた関西のアーティスト11名が集い、話し合うことからはじまりました。C.A.P.代表を長年務めた杉山知子さんのアトリエを舞台とするこの議論の末、メンバーは同年11月、自分たちの意見をまとめた提案書「これからの美術館」を神戸市の文化振興課に提出しました。

映像からC.A.P.の成り立ちを知る。中央に見えるのが杉山知子さん。 このときアーティストたちが抱えていた不満とは、美術館がどこも同じようなものになっていること、そして、行政の人たちが地元のつくり手をよく知らないことなどにあったと下田さん。こうした状況に対して、提案書では、地元でどのようなアートが立ちあがろうとしているのか、それを知り、支えることが新しい美術館の役割なのではないかと提起したといい、「最初はイベント目的ではなく、商店街の組合のような組織としてはじまった」と話します。

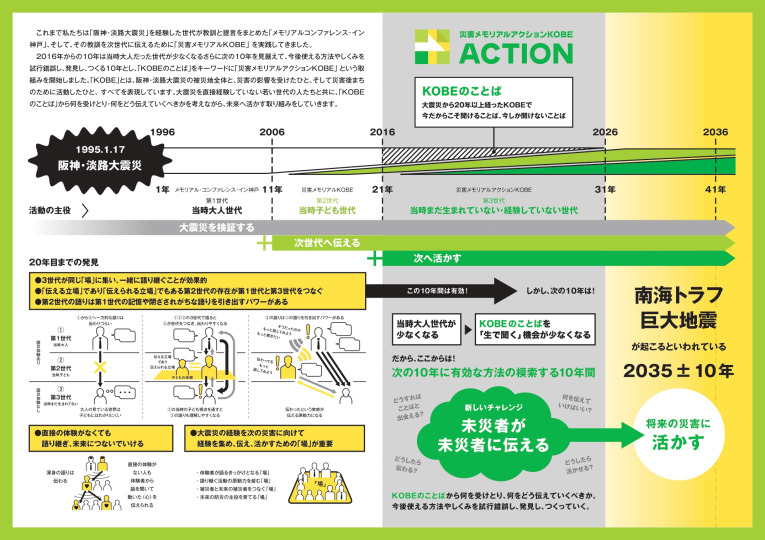

そうして組織が動き出した直後の1995年1月、阪神・淡路大震災が発生します。C.A.P.の面々はこの混乱のなか、「アーティストにも何かできることがあるのではないか」とふたたび話し合いを開始。神戸の旧居留地全体を美術館にする「旧居留地ミュージアム構想」を立ち上げ、同年5月に兵庫県と神戸市、旧居留地連絡協議会などに提出しました。

このとき大きかったのが、震災直後、フランス・マルセイユやスイス・ベルンのアーティスト150人が義援活動「Acte Kobe」を立ち上げたこと。C.A.P.は同活動で集まった義援金で構想のためのシンポジウムをひらくとともに、10月に1日限りのパーティ「CAPARTY(キャパティー)」を開催。その後、一連の実践を同じ名称で続けていくことになりました。1996年には活動を続けるための寄付制度「C.A.P. サポーティングメンバーシップ」を開始。旧居留地の企業を中心に熱意を伝え、初年から40社と個人2名の寄付を得ることに成功します。

1999年に開催された「CAPARTY Vol. 8『CAP HOUSE—190日間の芸術的実験』」(以下、「CAP HOUSE」)は、初期C.A.P.を代表する催しです。事のはじまりは、当時杉山さんのアトリエで月に1度ひらかれていた集まりに、あるゼネコン関係者が参加したこと。その人は、ブラジルへの移民が出国前に滞在する国立移民収容所として1928年に建てられ、1994年からは廃墟となっていた「旧神戸移住センター」の建物の存在をメンバーに伝えます。

当初、神戸市から相談を受けていたそのゼネコン関係者は、建物をアーティスト・イン・レジデンスの施設として使用するという構想をもっていました。しかしアーティストたちは、「もっと根本的に、何もないところにアーティストがいることで何が起きるか実験をする」というアイデアを提案します。こうして「CAP HOUSE」の初めに行われたのが、「100人大掃除」でした。これは、長年放置された建物を市民と掃除する催しで、有料にもかかわらずなぜか大勢の人が参加。さらにつくり手が多く集まることで、作品が生まれ、それを展示するギャラリーが生まれ、お茶を飲むためのカフェが生まれ……と、その場で自生的に物事が動いていったといいます。

1999年「100人の大掃除」の記念写真。建物に「CAP HOUSE」の旗を設置した。 その後、C.A.P. は2002年にNPO法人化。「CAP HOUSE」後も定まっていなかった建物の管理運営を正式に受託します。2007年には大規模改修工事のため、一度は建物をあとにするものの、2009年に「神戸市立海外移住と文化の交流センター」が新設されたことに伴い、指定管理者の一つとして建物に復帰。現在は、神戸市立海外移住と文化の交流センターの運営する移住ミュージアムが1〜2階を、C.A.P. が展開するアートプロジェクト「KOBE STUDIO Y3」が3〜4階を主に使用。後者は、アーティストが建物内にスタジオを構え、公開するもので、年間12組ほどの表現者が活動を行っているといいます。

1994年のC.A.P.設立以来、重ねてきた30年の歳月の経験を語る下田さん。 組織の成熟と、モチベーションの維持という課題

C.A.P. の歩みを振り返ると見えてくるのは、誰かがトップダウンで決めた組織や場所のあり方ではなく、アーティストたちがそのつどの状況のなかで、偶然性を味方につけながら紡いだ軌跡がそこにある、ということです。下田さん自身、以前は神戸の別の施設で働いていましたが、そこに「Acte Kobe」から支援先の相談が届いたことで、アーティストの藤本由紀夫さん経由でC.A.P. を知り、活動に参加することになったと言います。

2024年1月20日開催、芸術鑑賞を学ぶ連続講座「CAP STUDY!」、藤本由紀夫さん(中央)による美術講座2「感覚とアート—think with senses—」。 上述の通り、旧神戸移住センターの建物を使うようになったことも偶然でした。「C.A.P. はもともと月1回のアトリエでの集まりを主体とした会で、拠点をもったり、場所を探したりという意識はなかった」と下田さん。旧神戸移住センターが使えたのも、神戸市が震災後で経済的な余裕がなく、建物の活用法を見出せていなかったこと、対するC.A.P. には寄付による蓄えがあったことなどが重なった結果でした。「そもそも寄付が集まったこと自体も震災の影響が大きかった。寄付してくれた会社も、C.A.P.が震災後のこんな時期に前向きなことを話しているということで、ガンバレヨという気持ちで賛同してくれた」と下田さんは当時を振り返ります。

そんな貯蓄も「100人大掃除で全部吐き出しちゃった(笑)」というほど、当初は場当たり的な組織だったC.A.P. は、では、なぜ2002年にNPO法人化したのか? 佐藤からこの点を問われると、下田さんは「神戸市には旧神戸移住センターがまた空家になると困るという思惑があった。当時、日系ブラジル人の方たちから、ブラジル移民にかかわりが深いこの建物に移民センターをつくってほしいとの要望も出ていて、検討がはじまっていた。そうしたなか、C.A.P. がいなくなるとまた建物を管理する人がいなくなって、荒れた、とんでもない建物になってしまうと考えられ、管理を任されることになった」と話します。

聞き手を務める、プログラムオフィサーの佐藤李青。 しかし、この組織としての成熟が、活動に歪みを生むこともあったようです。この日会場で流されたC.A.P.初期の軌跡をまとめた2006年の映像でも、当時代表だった杉山さんが、活動の創設メンバーとあとから合流したメンバーとの意識のギャップや、活動がシステマティックになってきたことへの危機感、マンネリ化しないことの重要性などを口にしています。

こうした歪みは、2009年の指定管理者への移行後に、最大に高まったと下田さんは話します。2000年代を通してかかわる人数が爆発的に増え、施設が充実したC.A.P.ですが、そもそもは市民サービスの組織ではありません。「でも、指定管理者になることで、かかわる人たちの間にサービスを提供する側と受ける側ができてしまった。そして、以前は自発的に行われていた話し合いにも、参加したくないという人たちが現れてしまいました」。

さらに2014年には、創設メンバー11名のなかでC.A.P.をもう辞めようという話し合いが1年間にわたって続きました。「当初の、神戸で活動する表現者の顔を見えるようにするという目的がある程度達成されたという理由もありましたが、簡単に言うと、アーティストたちが『飽きた』んですよね(笑)」と、下田さんはその背景を語ります。

しかし、会社も辞め、背水の陣で臨んできた活動を簡単に辞めるわけにはいきません。そうしたなか、下田さん個人は、最近、C.A.P.を以前のような姿に戻そうとしていると話します。「C.A.P.の原動力はあの場にいるアーティストたちですが、近年ではそれぞれ自分がどう売れるかという話になってしまう。そこで、みんなで共有できるものがあることが大事と思ってはじめたのが、『See Saw Seeds』というプロジェクトです」。2016年に開始されたこの活動では、ドバイ(アラブ首長連邦)、ハンブルク(ドイツ)、トゥルク(フィンランド)などにあるアートコミュニティとアーティストやリサーチャーを交換。地域を超えた交流のプロセスのなかで、「モチベーションを取り戻そうとしている」といいます。

2019年8月の「See Saw Seeds」ブレーメンの小学校でのワークショップ。マスダマキコによる紙袋を使って「私の中の動物」をつくる。 下田さんの話からは、自生的な組織に訪れがちな危機的な局面や、その逆境を超えて活動を持続する難しさ、かかわる当事者の思いが、リアリティをもって伝わってきました。

活動を維持するために求められる、自由な予算と価値の言語化

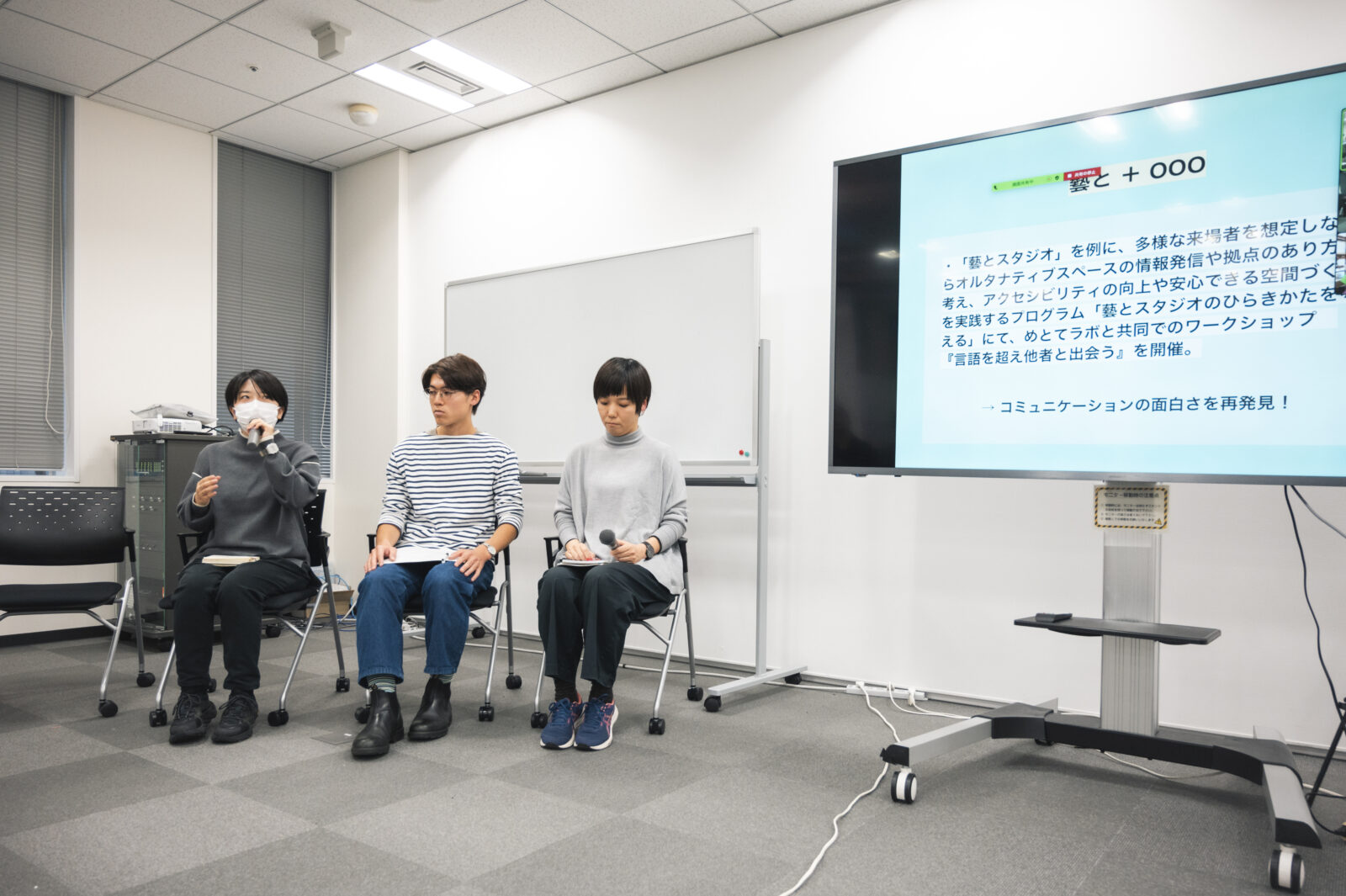

最後に、ゲストの3人が全員登壇し、会場からの質問も交えて意見を交わしました。

三富さん、飯島さん、下田さん、佐藤を交えてのディスカッション。 C.A.P.の活動についてきいた三富さんは、2014年にその創設メンバーが活動を辞めると言いはじめたエピソードを取り上げ、創造館にも同じことが起きるかもしれないと危機感を抱いたと言います。一方、ほかの拠点の実態を知るなかで、予算に困らず、行政からの介入も少なく、スタッフも20名ほどいる創造館は恵まれていると感じた、とも語りました。

これに対して、C.A.P.の有給職員は現在4名。この人数で、指定管理の仕事のほかに、先ほどの「See Saw Seeds」や、2010年にはじまった芸術祭「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」にもここ数年、グループとして招待され参加しています。拠点には、ほとんどがつくり手という40〜50人ほどの正会員や、スタジオを使用するアーティストたち、近所や企業の人が出入りしているといいますが、下田さんはあらためて「C.A.P.は基本的に“つくる”場所と捉えている。行政の人は、たくさんの人に訪問してほしいと言うが、僕はボチボチでいいと思っている」と話しました。

公開しながらアーティストが制作活動を続けるスタジオの様子を表紙にした「KOBE STUDIO Y3」2023年11月イベントカレンダー。 会場からは、拠点を続ける上で重要な財源や予算の質問も飛び出しました。

三富さんは、公開情報として、「創造館の年間予算は1億2000万円弱(令和5年度)。そのうち1億円は市からの予算で、1割は貸館の施設利用収入で賄うことになっている。貸館では年間1000万円弱が目標で、その超過分が出れば、自主財源的に使うことができる。また、秋田市の所管以外の部署からも、プロジェクト実施のために予算をいただいていて、それらで年間予算となっている」と話します。また、「運営するNPO法人の年間予算は2億円超。そのうち約1億円が指定管理費で、美術大学からの予算が5000万円、残りの5000万円は県内の他の自治体から、地域の課題解決につながるようなプロジェクトを実施してほしいということで予算がついている」と説明。そして、予算の多くが行政関係で占められている現状があるとし、そうなると3年で委託が終了したり、予算が徐々に減っていくことが多く、「自分たちで自由にできる予算を増やしていくことが課題」と述べました。

他方、「HAPPY TURN」では、予算のほとんどすべてが東京アートポイント計画の事業費として賄われていますが、その共催も2024年3月で終了予定。そのため、この1年は次の運営方法を模索する時期だったと、飯島さんは話します。また、ほかの宿泊施設の運営で予算を捻出(ねんしゅつ)したり、広場としての「くると」の価値を言語化し、行政関係者にきちんと伝えたりすることも、今後のチャレンジであり課題である、と話しました。

C.A.P.も、予算面では厳しい状況です。ある時期までは主要な財源だった寄付も、実は2014年の転換期に一度ストップしており、その後徐々に回復しているものの、規模は小さいといいます。また、指定管理費も多くはなく、ほかに大きな収入につながる事業も行っていません。そうしたなか、新たな収入源となっているのがふるさと納税の対象である寄付だといい、現在は別の土地に住む地元出身者から意外な寄付があると紹介しました。

C.A.P.の予算の現状について語る下田さん。 非出身者として、地域のなかで活動するということ

地域のなかで活動をする上では、その土地の慣習や住民たちとのつながり、または距離感も重要になります。議論では、会場から出た「地域の外から来たことのメリットや、地元の人とかかわる上での工夫は?」という質問を皮切りに、この点にも触れられました。

飯島さんは、神津島のコミュニティを「大きな学校みたい」と表現。「話したことがない人がいても、お互いの顔は知っている規模感」と説明します。そうしたなかでは、例えば学校の先生がイベントに参加する際も、先生の立場と個人の立場、どちらの立場から発言すべきかを問われるような場面があり、非常に複雑である一方、「個人の特性を活動内容に反映させやすいという面もある」と言います。加えて、島にはまだ屋号の文化が残っており、何か間違いや無礼があると関係が途絶えてしまうが、飯島さん自身やアーティストのような外部の人間だからこそ、慣習に縛られすぎずに行動できる面もあると語りました。

外部から神津島へ入った飯島さんならではの分析を伝える。 三富さんもこれに頷き、「その土地の出身者でないことには一長一短がある。地元の価値観に縛られないよさがある一方で、地域の慣習やネットワークを知らないと本音を聞き出せないことがある」とコメント。具体的には、方言の壁もあるため、地域の人の本音をリサーチするような場合には必ず地元出身者のスタッフを聞き手のなかに入れるといい、スタッフの構成も地元出身者と非出身者を半々くらいにするようにしていると明かしました。

また、地域の慣習については、三富さんから、地方における意思決定者にはいまだ圧倒的に高齢の男性が多く、女性というだけで扱いが悪くなることもがあるという指摘も。飯島さんもこれに共感し、神津島でも、事務局2人で話をしにいっても、男性である中村さんにだけ話をしていると感じることがあると話しました。

さらに、会場からは、枠組みや決まりを設け過ぎず、現場で起きることを待ったり、偶然性にオープンになったりといった、「余白」をつくるための工夫や、幅広い人を巻き込みながら持続的な関係性を築いていくための工夫に関する質問も出されました。

「拠点」に興味を抱く多くの人々が集い、質問を投げかけた。 これに三富さんは、C.A.P.の紹介映像で「マンネリ化」や「システマティック」という言葉が危機感を伴うかたちで登場したことに言及。それは、創造館が「マニュアル化」を避けるのと一緒のことだと指摘します。そして、創造館では、かかわる人や状況に応じて常に対応を更新しているとし、「それが余白のようなものを生み出し、あるいは、変化することで常に誰かにはヒットする余地が生まれているのかもしれない」と分析しました。

一方の飯島さんは、出演した拠点に関する映像(「Knock!! 拠点を訪ねて—芸術文化の場をひらくひと— | 国立本店(加藤健介)× くると(飯島知代)」)に触れ、そこで「国立本店」を運営する加藤健介(かとうけんすけ)さんが話した、「0.2歩ぐらい前に行く」という表現を紹介。普段は拠点に集まった人たちやスタッフとフラットな関係を築きつつ、何かがあったときには意見を言えるぐらいの、上に居過ぎない立場を意識していると話しました。

VIDEO

「Knock!! 拠点を訪ねて—芸術文化の場をひらくひと— | 国立本店(加藤健介)× くると(飯島知代) 拠点の価値や方針を共有するための、言葉やアーカイブについて

ディスカッションの最後では、スタッフ間の日々のコミュニケーションや、未来のスタッフのためのアーカイブまで、広い意味での「共有」に関する話題が挙がりました。

日々、変化し続ける拠点のなかで、スタッフたちはどのように運営方針を共有しているのでしょうか? この問いに飯島さんは、「HAPPY TURN」では「デイリーミーティング」と称し、業務開始前に日々の「くると」の様子についてただ話す時間を設けていることや、日報をつけていることを紹介。三富さんも、創造館は2交代制のため、その交代の際に会話を交わすようにしていることや、マネジメントスタッフとは週に一度会議をひらくことなどを紹介しました。

一方で下田さんは、「初期のC.A.P.では、アーティストが建物にいただけだったのに、そこからさまざまなことが生まれていた」と振り返り、「ミーティングはなかったが、コミュニケーションはあった。だいたいポイントになるのは、ご飯」と話しました。建物内にいる時間が長ければ、食事をする機会も増え、そこに会話が生まれます。

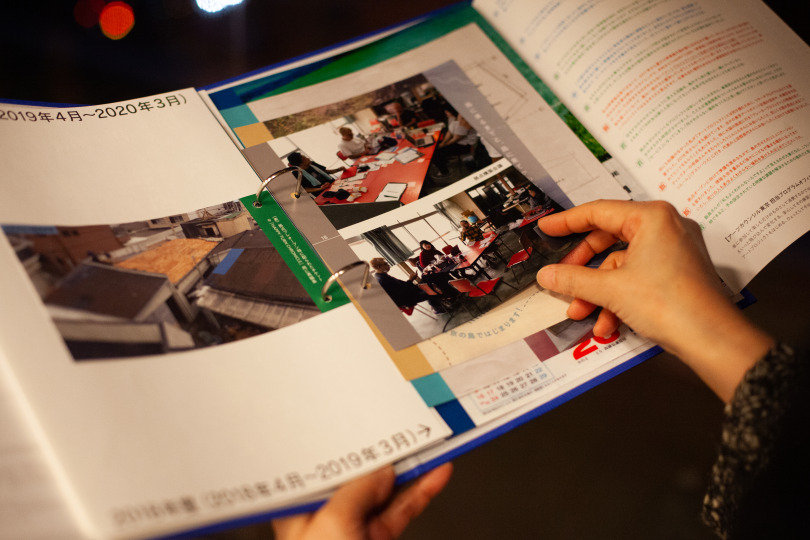

しかし、こうした一時期の現場のノリや共通感覚は、C.A.P.がそうであったように、あとから加わったメンバーにはなかなか伝えづらいのも事実です。そうしたなかで、それぞれの拠点ではどのようなアーカイブがつくられているのでしょうか?

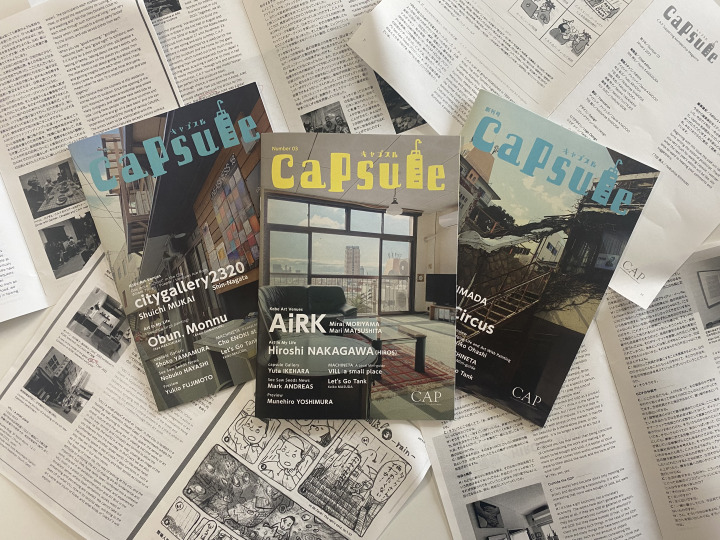

サポーティングメンバーシップマガジン「capsule(キャプスル)」を年4回発行。まち、暮らし、アート、C.A.P.とかかわる国内外の人々を紹介し、アーカイブ化している。 三富さんは、創造館でもスタッフが何度か大きく入れ替わるなか、いままさに「かかわった時期によってバラバラな熱量を合わせることに多くの時間を割いている」とコメント。このイベントの前の週にも、スタッフ全員と個別に1時間ずつ面談し、施設の方向性について確認したと話しました。

また、アーカイブに関しては、ウェブに記事などは残しているものの、それだけでは人に何かを伝えるリソースとして「弱い」と指摘。「スタッフが30名ほどになるなか、自分たちが何を大事にするのかを確認する時期」とし、2023年11月に、「いま、ここをたがやす。つくるをつなぐ。」をミッションに、「人に、まちに『感動と発見を』。」を掲げる「ビジョン 2027」を策定し、施設の方針を言語化したことを紹介しました。

一方の飯島さんは、人への共有の方法について、「まずは拠点に来てもらうことしかないと思う。わたし自身、なぜ島に拠点が必要か、ひらきながら試行錯誤してきた。それと同じく、拠点に来た人を仲間にしていくことしかない」とコメント。同時に、自身は「島のなかだけで仲間を見つけないようにしている」とも話し、挫(くじ)けそうなときは東京アートポイント計画のプログラムオフィサーの励ましや、その対話で共有されたものが助けになってきたと語りました。

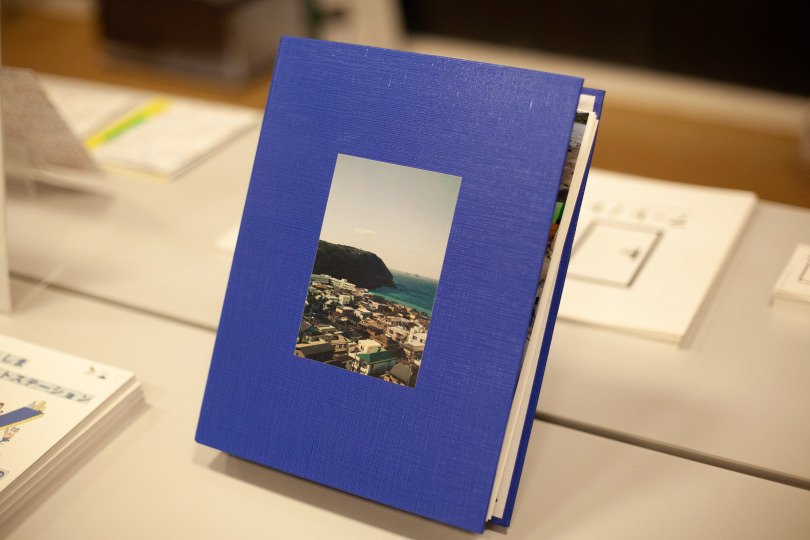

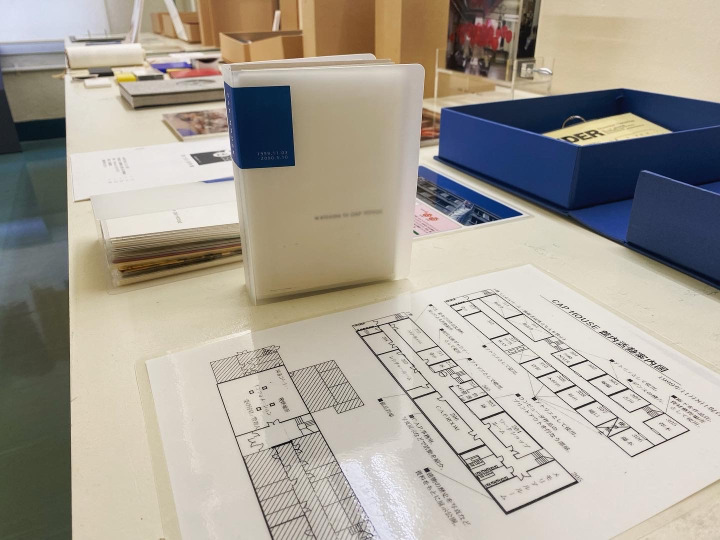

また、その過程を記したアーカイブについて、「HAPPY TURN」のこれまでの活動を年表のようにまとめた『HAPPY TURN CHRONICLE(ハッピーターンクロニクル)』 を2022年度末に制作し、ここに試行錯誤の歴史を詰め込んだと語り、「新しく島に来た人とも共有していけるツールにもなるし、自分のアーカイブとしても、今日の資料をファイルに挟むなどして、記録し続けられたら」と話しました。

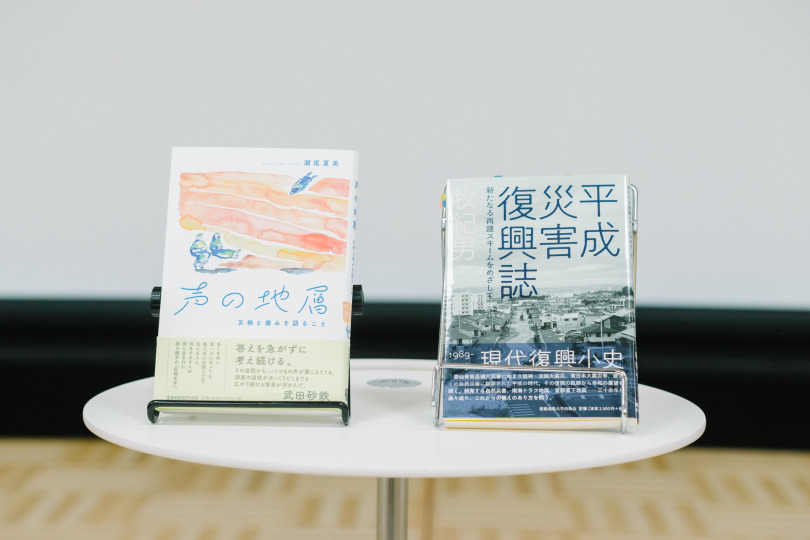

神津島での5年間の変遷を、チラシや図面などの印刷物や記録写真、“当事者”年表によってまとめたドキュメントファイル『HAPPY TURN CHRONICLE』。 最後に下田さんは、ちょうど「Artpoint Meeting」の時期にC.A.P.で開催中だった、CAP HOUSEに関する資料を並べた展示「ぐるちゃんと愉快な仲間たち~CAP HOUSE 本気の遊び場」に言及しました。1999年に開催された190日間の「CAP HOUSE」では、100人のアーティストが一か月ごとにその記録を「作品」として制作しました。今回の展示であらためてそれらを見た下田さんは、「ただ残すというだけではなく、その先に、どうやって記録を使うのかという視点があることが大事。そのとき、活動が作品のかたちで残っていることはいいなと感じた」と話し、アーカイブに表現がかかわることの可能性を指摘しました。

2023年12月開催「ぐるちゃんと愉快な仲間たち~CAP HOUSE 本気の遊び場」展示風景。 活動する地域の特性も、その規模や組織、はじまり方もバラバラな3つの拠点の関係者が言葉を交わした今回の「Artpoint Meeting」。その対話からは、人がある動機や目的をもって集まり、具体的に活動を展開するなかで共通して現れる課題が浮かび上がりました。

と同時に、冒頭の櫻井の表現を借りれば、物理的に存在する「場所」や、あくまで一時的な状態に過ぎない「場」とは異なり、ある程度の長期間に渡り、人がかかわっていくための仕掛けである「拠点」には、ときどきの状況に応じた変化や更新、そしてそれを不断に行い続ける動的な対応力が求められる——。そんなことも感じたイベントになりました。

レポート前編はこちら>

「拠点」とは何か? 秋田、神津島、神戸の事例を通して考える(前編)