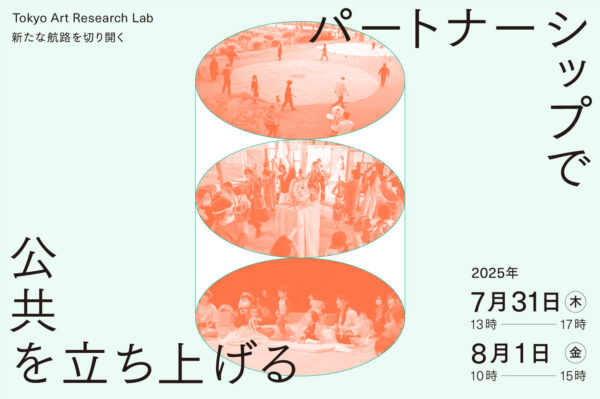

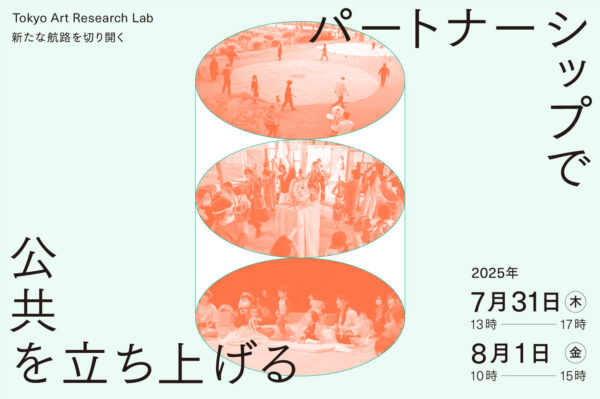

パートナーシップで公共を立ち上げる

2025.06.19

- 対面

2025.06.19

2025.06.19

2025.04.24

2025.03.25

2024.12.04

2024.07.22

2023.12.01

2023.08.30

2023.08.22

2023.08.18

2023.07.01

2023.04.01

2022.12.01

2022.11.01

2022.06.06

2022.06.06

2022.06.06

2022.06.06

2022.05.02

2021.12.01