![[資料紹介]運営全体をぐるっと確認したいの写真](https://tarl.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/MG_0511-1600x1067.jpg)

運営の「共通言語」をつくる

アートプロジェクトの運営をはじめるときには、まずプロセスの全体像を把握することが有効です。どんな作業が発生するのか? その手順を確認するには『アートプロジェクトの運営ガイドライン 運用版』が役立ちます。

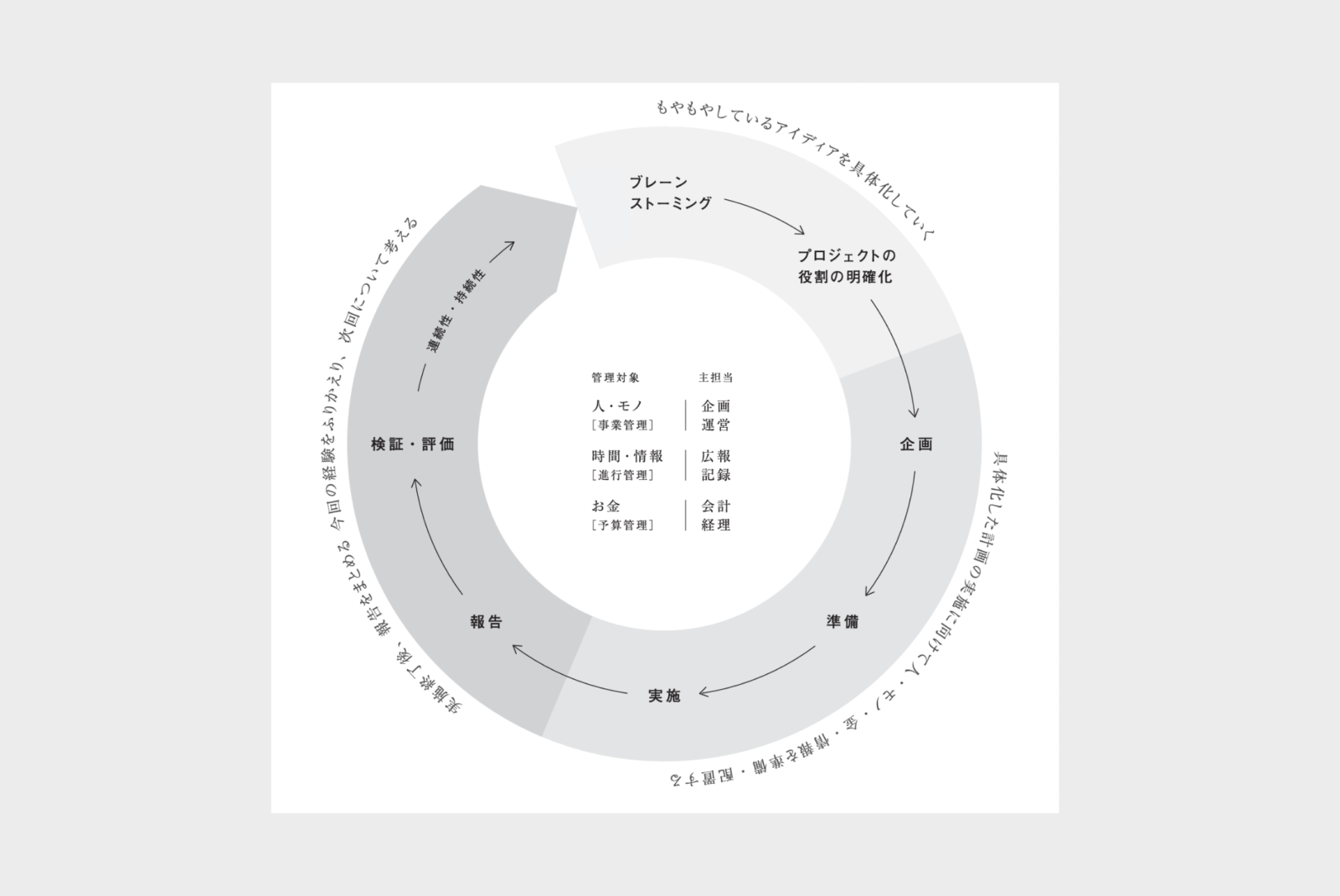

本書ではアートプロジェクトの運営を、ブレーンストーミングからはじまり、検証・評価へつながっていく円で表現しています。

さらにそれぞれのプロセスを次の15のステップに分けて説明し、実践に使えるチェックリストやワンポイントの解説が付いています。

- ブレーンストーミング

- プロジェクトの役割の明確化

- 企画

- 準備(実施計画策定)

- 準備(広報)

- 準備(ゲスト)

- 準備(人)

- 準備(会場)

- 準備(資金)

- 準備(会計・経理)

- 準備(保険)

- 実施(事業)

- 実施(記録)

- 報告

- 検証・評価

この15のステップを見通すと「実施」は、わずかに2ステップにすぎないことがわかります。アートプロジェクトの実施を充実したものとするためには、その前後の準備が大事になることを示しています。

著者であるアート・コーディネーターの帆足亜紀さんは、アートプロジェクトの運営は「高い視点から360度をぐるっと見渡しながら、プロジェクトを推進していくことが理想」だと語り、その進行状況を確認する「ルートマップ」として本書をつくりました。付録には「運営ガイドラインマップ」もあります。本書を使いながら、アートプロジェクトの運営をしてみるのもおすすめです。

より具体的に、それぞれの運営プロセスをイメージしてみたい人は『アートプロジェクトの現場で使える27の技術』を手にとってみてください。本書は『アートプロジェクトの運営ガイドライン』に掲載された運営サイクルにのっとりながら、その過程で求められる作業を実例やコツとともに紐解いています。運営の「技術」を学ぶレクチャーから生まれた本であるため、まるで講師の語りを聞くように読み通せるかと思います。

また、アートプロジェクトの運営は、さまざまな役割の人たちと「ともに」動かすものです。忙しい現場では、なかなかプロジェクトメンバー同士で運営について議論がしづらいのも実情だと思います。『東京アートポイント計画が、アートプロジェクトを運営する「事務局」と話すときのことば。の本 <増補版>』は、55の「ことば」から、息の長いアートプロジェクトを生み出すためにこころに留めておくべき視点を収録しています。プロジェクトメンバーと一緒に本書のことばを拾いながら、自分たちのプロジェクトの運営について語り合うのもいいのではないでしょうか。

プロジェクト運営を続けるためには?

『アートプロジェクトの運営ガイドライン』に掲載されている運営サイクルの図では、「検証・評価」から伸びた矢印の上に「連続性・持続性」という言葉が書かれています。ひとつのプロジェクトの実施が終わり、検証と評価を行った「出口」は、次のプロジェクトの構想となる「入口」につながっている。図が「円」であったことの理由は、ひとつの実践は、また別の実践へとつながり、その先には活動の継続性という課題が現れてくることを示していました。

この継続性という課題を考えるために『運営ガイドライン』の副読本として、帆足さんは『組織から考える継続する仕組み』を制作しています。帆足さんは、自身の現場であった「プロジェクトの出口に立ったとき、次の入口で渡すはずのバトンがみつからない」という経験から「組織」という問題意識を考えはじめたといいます。

本書には、前述のような帆足さんの経験と日本のアートを取り巻く環境の変化、そして、そこから見出した「思考と実践ノート」、5人の実践者の「継続のための戦略」を収録。すでにアートプロジェクトの運営に携わっている人や、少し長い目でアートプロジェクトの実践を眺めてみたい方におすすめです。

アートプロジェクトを続けていくことは、その担い手の「働き方」を考えることでもあります。『働き方の育て方 アートの現場で共通認識をつくる』は、立場やスキル、経験の異なる4名の実践者が「“幸せな現場”を実現するためには何が必要か?」と2年の時間をかけて議論を重ねた成果が収録されています。

ここまで紹介してきた書籍をつくってきた帆足さん、アーティスト/コミュニティ・デザイナーの菊池宏子さん、プロジェクト・コーディネーター/プランナーの若林朋子さん、公認会計士・税理士の山内真理さんが相手やトピックを変えながら話した7つの対話、そして現場を担う人たちの間で「共通認識をつくるための言葉」として15の項目が紹介されています。よりよい実践をつくるための視点や、立場の異なる人たちとコミュニケーションをとるうえで必要となる基本的な知識を学ぶことができる一冊です。

どんな担い手がいるのか?

アートプロジェクトの運営の現場は、どのような担い手によって支えられているのか? その働き方は多様で、ひとつのロールモデルを描くことが難しい職種でもあります。アートプロジェクトを動かす担い手づくりを目指した「思考と技術の対話の学校」では、現場で働く人たちの経歴や経験、技術について話を聞く「仕事を知る」というシリーズを行っていました。その3年間の講義録では、延べ28人の実践者のレクチャーを読むことができます。もくじに並んだ肩書を眺めるだけでも、その仕事の多様さが理解できるかと思います。それは、いろいろな立場やスキルをもった人たちが、アートプロジェクトの運営にかかわる余地があるということでもあります。

アートプロジェクトの運営には、必要な作業など全体を俯瞰的にみる視点と、その試みを社会に定着させていくための継続性が求められます。それを実現していくための一助として、ここまで紹介した本を、ぜひ活用してみてください。

東京アートポイント計画では、地域社会を担うNPOと都内のさまざまな地域でアートプロジェクトを行っています。ウェブサイトからは、現在進行形で動いている各プロジェクトの情報へアクセスすることができます。また、NPO同士の横のつながりをつくる「事務局による事務局のためのジムのような勉強会」(通称:ジムジム会)では、いまどんなことを悩んでいるのかも垣間見えるかと思います。ご自身の経験を振り返ったり、これから新たな現場に飛びこんでみたりするきっかけに使ってみてください。