島にかかわる多様な世代をつなぐ場づくり

東京都の島しょ部である大島を舞台に、学び、気づきの場をつくるプロジェクト。大島を支えてきた世代・大島で生まれ育ちこれからを担う世代・興味を持ち大島へ訪れる多様な世代を繋げることを目的とする。島外からの講師を招いたトークイベントや、地域資源を再確認するプログラム、フリーペーパー『12class』の発行など、デザインやアートの視点から活気溢れる地域づくりを目指す。

東京都の島しょ部である大島を舞台に、学び、気づきの場をつくるプロジェクト。大島を支えてきた世代・大島で生まれ育ちこれからを担う世代・興味を持ち大島へ訪れる多様な世代を繋げることを目的とする。島外からの講師を招いたトークイベントや、地域資源を再確認するプログラム、フリーペーパー『12class』の発行など、デザインやアートの視点から活気溢れる地域づくりを目指す。

社会における人々の「多様性」(diversity)と 「境界」(division)に 関する諸問題に対し、「対話」と「表現」を通じ、“生き抜くための技法”としての「迂回路」(diver-sion) を研究するプロジェクト。障害者就労継続支援B型事業所と協働したワークショップ開発や、「言葉を交わし、言葉をつむぐ」をテーマにしたワークショップ・ライブ・トークセッションなどを実施。障害・ケア・労働・住処・ジェンダーやセクシュアリティ・国籍など、さまざまな背景や境界線を揺れ動く人々とアートの関係性を探り、さらにアートそのものの境界をも探る。

アートと社会の新たなつながりについて研究・実践し、メディアを通した人や活動のネットワーキングを行うプロジェクト。国内外のアートプロジェクトや、アートと他分野との連携についてのリサーチを行い、メディア制作や発信、トークイベントなどを実施。機関誌『ART BRIDGE』の発行を通じてさまざまな分野の取り組みの間にブリッジをかけながら、そこから生まれる新たなアートの役割、ものづくりの可能性について探求する。

アートプロジェクト「川俣正・東京インプログレス―隅田川からの眺め」の一環として都立汐入公園に制作された物見台「汐入タワー」。プロジェクトの終了後も、荒川区の要望により設置を延長することとなったタワーを舞台に、地域の人を交えたワークショップやパフォーマンスを実施。解体の際にはクロージングイベント 「さよなら汐入タワー いままでありが塔」を行い、タワーの記憶を共有した。

演出家・劇作家の羊屋白玉を中心に、来たるべき人口減少社会と向き合い、生活圏に起こるものごとの「看取り」 を追究するプロジェクト。2014年から毎月、羊屋の愛猫の月命日に、江古田のまちで買い集めた食材でスープをつくり、それを参加者みんなで食べることが活動の軸。まちの移ろいを確かめ、市場や商店が閉まったり、廃屋が解体されたりするなど、新しく立ち上がる風景を見つめる。

縮小社会に向き合う、“看取り”のアートプロジェクト —羊屋白玉「東京スープとブランケット紀行」インタビュー〈前篇〉

あとは命名を待つだけ。都市を減速させる試み —羊屋白玉「東京スープとブランケット紀行」インタビュー〈後篇〉

東京スープとブランケット紀行「Rest In Peace, Tokyo 2017」

東京スープとブランケット紀行:とむらい「友達のお父さんの死について」

東京スープとブランケット紀行:とむらい「娘さんの死について」

Tokyo, Soup, Blanket and Travelogue: Rest In Peace, Tokyo 2017

Tokyo, Soup, Blanket and Travelogue: Mourning Part 1

Tokyo, Soup, Blanket and Travelogue: Mourning Part 2

アートプロジェクトにおける、既存の方法論ではカバーしきれないジャンル横断・異種混交的な「つくりかた」を発明・検証するプロジェクト。研究員の自治によるユニークかつ多彩な研究活動を通して、今後のアートプロジェクトに多角的にかかわる担い手づくりを目指す。若手研究員と研究主任(演劇・建築・音響・映像・写真・文筆の専門家)が、「だれかのみたゆめ」を共通テーマに研究室を立ち上げ、リサーチや成果発表の方法を試行錯誤した。

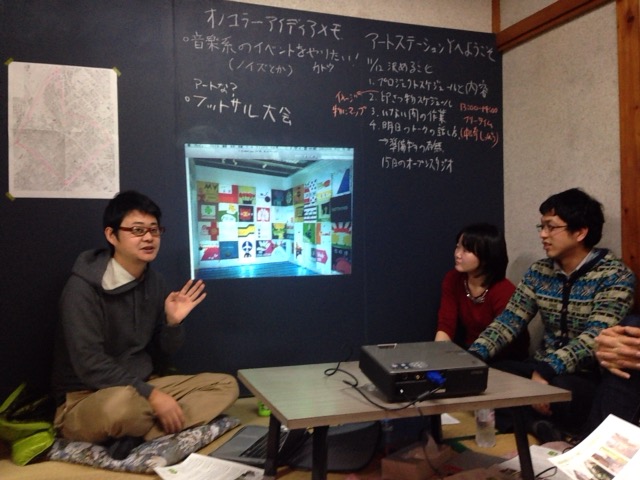

アートを生み出すささやかな営み「アートステーション」をまちなかに出現させながら、多様な人々による、地域資源を活用した主体的なアート活動を目指すプロジェクト。アート活動のためのプログラムだけでなく、既存の施設や空間へアートをひらいていくプログラムを実施する。拠点開設、アーティストによるプログラム、ボランティアチームの発足などを通し、遊休不動産、公共施設、公園、路上、空き地など、既に都市にある場の使い方を読み替えることで、新たな活動が生まれる状況をつくる。

もう、ボランティアと呼ばないで ―物語が生まれる居場所(サードプレイス)に集うアートな人々

※ 共催団体は下記の通り変遷

今回お話を伺ったのは、2014年から墨田区を中心に東東京エリアで活動を始めた、「NPO法人トッピングイースト」の清宮陵一さん。トッピングイーストの取り組みは、不況が叫ばれて久しい音楽ビジネスの外側で、音楽や音楽家の新しい生きる道、そして人々の集う豊かな場を拓きつつあります。

とはいえ、もともと音楽ビジネスの世界で活躍してきて、現在もNPO法人の運営と同時に音楽専門の会社を経営している清宮さん。求められるものがまるで異なるアートプロジェクトの現場では、たくさんの悩みや疑問にぶつかってきたと言います。そんな彼が、これまでの活動を通して考えてきたこと、掴んできたものとは何なのか。東京アートポイント計画・ディレクターの森司と訊いていきます。

>〈前篇〉「利き手」を封じたときに見えるもの。これからの音楽のあり方を問いかけるプロジェクト——清宮陵一「トッピングイースト」インタビューを読む

——地域の保護者が運営に関わることで、変わりつつある「ほくさい音楽博」。いっぽうで、参加するこどもにとって、このプログラムはどんな場所になっているのでしょうか?

清宮:もちろん、簡単に人がガラリと変わるわけではないのですが、「学校であまり喋らない子がよく話すようになった」、「学校には通えなかったけど、ここには馴染めた」など、ポジティブな反応をいただくことも多いです。これは、もともと発声をしたり、響きを聴いたりすることが人にとって前向きな体験であることもあるけれど、講師役の音楽家の力が大きいと思います。常識を超えた人ばかりですから(笑)。

森:音楽家というのは、教えることのできる技術を持っている人ですよね。その技術をこどもとのあいだに置くことができるから、場をどんどん自由にしていっても、こどもに向き合えるわけです。

清宮:音楽を信じている人たちなので、こどもにもそれが伝わるのかなと思います。こどもには、学校でも家庭でも塾でもない居場所はなかなかありませんよね。このプログラムがそうした居場所の役割を果たせているとしたら、その役割は重要だなと感じます。

——ただ、プログラムの概要だけを聞くと、一般の音楽教室との違いも気になります。その違いについてはどのように考えていますか?

清宮:正直、参加者にとっては同じでも構わないと思うんです。でも、ここでの講師は、講師ではなくてやはり一人の「音楽家」なんですよ。たとえば、スティールパンの発表会では毎年同じ曲を演奏するのですが、教えてくれる原田芳宏さんは譜面を個人に合わせてどんどん変えるんです。そうすると曲は同じだけど、全体のアンサンブルは変化し続ける。さらに驚いたのは、今年の発表会に向けて練習が残り2回ほどになったとき、原田さんがとつぜん新曲を書いてきたことです。本番は本当に素晴らしくて、僕は泣いちゃったんですけど(笑)。その過程を原田さん自身も楽しんでいるんです。

——ひとつの型に向けた鍛錬ではなくて、音楽の懐の深さで遊んでいるような感じなんですね。

清宮:ガムランも面白くて、マンツーマンではなく、全体の流れで教えるんです。全体はずっとループしていて、一人の子がズレても止めない。でも、それぞれズレたり追いついたりするから、全体としてはアンサンブルしているように聴こえる。こどもにとってその大らかな演奏の体験は、音楽だけではなくていろんなことにつながると思うんですね。おそらく、多くの参加者は成長するにつれてプログラムから離れていくのですが、その感覚はどこかに残り続けるし、ふと思い出すものではないかと思っています。

森:いっぽうで、今年の発表会を見て、義太夫の演目の成長ぶりに驚きました。

清宮:義太夫は初期は参加者が0人で、僕の息子たちに頼んで出てもらう状態でした(笑)。それが徐々に人が集まり、去年からは祝い事の最初にやる「三番叟(さんばそう)」という演目を始めたんです。これは低い声と高い声を行き来するもので、すごく難しい。でも、次の発表会ではお囃子もこどもたちがやることになっていて、継続して参加する子も多いと思います。義太夫の発表会は、イベントのオープニングということもあって、熱気がすごいですね。

——まちの人が音と関わる「ほくさい」に対し、音楽家が東東京のまちへと入り込むリサーチ型のプログラムが「BLOOMING EAST」です。コトリンゴさん、寺尾紗穂さん、コムアイさん(水曜日のカンパネラ)などが参加していますが、音楽家にはまずどんな依頼をされるのでしょうか?

清宮:「東東京で音楽の新しい風景をつくりたい」という思いは伝えますが、具体的に何をしてほしいとは言いません。むしろ「一緒に何かを見つけませんか?」と。そもそも音楽家には、この地域に来る理由がないんです。ホールでライブをした方が仕事になるし、こんな場所になぜ行くのかと多くの人なら思うはず。だから、まずは丁寧にまちを一緒に巡って、ここに来る理由を見つけていく。すでにあるものをまちに持ち込むのではなく、音楽家とまちのチューニングの時間を大切にしています。

——寺尾さんとコムアイさんのリサーチの様子は、レポート記事で読ませていただきました。寺尾さんは「戦災孤児」、コムアイさんは「移民」というテーマを見つけたようですが、基本は本当にまち歩きですよね。最終的なアウトプットは、音楽をつくることくらいしか決まっていないのですか?

清宮:いや、「音楽をつくること」すらも決まっていないんです。現在もただ、いろんな場所や人に会いに行く時間をゆっくりと過ごしている。本当にそれ以上のことは何もないんです。

森:もともと、「音楽家によるリサーチの仕方をリサーチする」プログラム、ですからね。

清宮:だけど、はじめは手探りでした。2015年のプログラムの初年度、僕は「リサーチ」というものが何なのかよく分からなかったんです。それで、まちを回ったあと、年度の最後に何かにまとめなくてはと思って、サッと「利き手」を出して(笑)イベントとしてまとめてしまった。

森:もちろん、僕は文句を言いました(笑)。

清宮:このとき、着地点をイベントにしたことに自分でも違和感がありました。イベントの日付に向けてリサーチすることに、つじつまの合わなさを感じたんです。そこで、コトリンゴさんとの2年目は利き手を封じて、より丁寧にまちに触れました。さらに、いま寺尾さんやコムアイさんとは、音楽ということもカッコに入れて、本当に着地点が分からない状態まで戻ってみようとしています。

森:リサーチの宙ぶらりんの時間に耐えられるようになった、ということですよね。一周回って、このプログラムはようやくいま当初のスタート地点につき始めている。

——しかし、その状態は不安ではないですか?

清宮:それが、ビビらなくなってきたんです(笑)。何年かかってもいいや、と。ただ、それはどんな音楽家でも理解してくれるものではない。彼女たちだからこそ、できるんです。

森:具体的なゴールも道筋も決まっていないそのリサーチの時間は、言い換えれば「ただ普通に生きている時間」とも言えます。だけど、そうした方法論化されていない曖昧な時間があることで、このプログラムは人が簡単に消費したり、奪ったりできないものになる。

清宮:「とにかく多くの人に参加してもらおう」という考えは、「BLOOMING EAST」にはまったくないんです。音楽家の感性が、この地域で何を見つけるのか。最小限の人数でひっそりと向き合っていきたい。僕はこの活動を始めたとき、アートプロジェクトは参加型で、人を集めて、巻き込んでいかないといけないと思っていました。だけど、そうじゃなくていいんだと、ようやく思えるようになったんです。

——プロジェクトの今後も含めて、いまどのようなことを考えられているのか、最後に聞かせてください。

清宮:トッピングイーストは、今年度で東京アートポイント計画との共催を終了予定です。アートポイントからの卒業は大きな変化ですが、それで何かができなくなった、とは言いたくない。活動の形態は変わっていくでしょうが、いまは「次に行くだけだ」という気持ちですね。僕はこのプロジェクトの今後を考えると、最近、とても楽しいんです。今度の「ほくさい」の発表会は来年の2月に行われますが、その打ち上げのことを想像すると、いまからワクワクします(笑)。

——そう感じられるようになったのはなぜですか?

清宮:ビジネスの世界では音楽はお金という資産を生む道具という側面があります。でも、この活動は本当に関わる人が資産なんだと思うんです。「ほくさい」で声をかける保護者の方も、仕組みとして必要な「人手」ではなくて、顔の見える具体的な「この人」。それは「ニコス」も同じで、東京と日立と京都の三箇所にある拠点では、それぞれに「おかみさん」という中心人物が二人ずついるのですが、その人たちにこそ頼みたかった。そうした人との関係があるから、今後についてもただ楽観的な「何とかなる」ではなくて、楽しめるのかなと思っています。

——会社を辞めて、はじめは一人で何も見えないフィールドに立っていたけれど、いまではあちらにもこちらにも信頼できる人たちの顔が見えるようになったと。

清宮:時間をかけてその状況ができたこと自体が、これまでの活動の最大の価値だと思いますね。

森:これからが楽しみと言えるのは、共催を終えるにはとてもいいタイミングですよね。しんどい時間が続いたなかで、5年でよくそこまで来たなと思います。もうひとつ、今後もビジネスの世界からこうした現場に来る人はいる。そのとき清宮さんは、おそらく同じ悩みにぶつかるその人たちの良い話し相手になれると思うんです。ちょっと前の自分を見ているような気持ちになるだろうから。

——ビジネスの気持ちも、NPOの気持ちも分かるわけですからね。利き手も別の手も使える。

森:現在のビジネスの世界は、とくに2020年の東京オリンピックに向けて、とにかく「利き手を使え!」という状況ですよね。「逆の手を開発しよう」なんて言える状況ではない。でも、分類しがたいものからしか新しいものは生まれないし、2020年以降は、利き手ではない手でしか感じられない微細なものがかならず重要になると思います。そのとき、清宮さんのような存在は面白いですよ。

清宮:これからも大きな仕組みではなくて、人の気持ちが動く現場をつくりたいし、見続けていきたい。そして、その小さなものがいずれ、仕組みの変化につながればいいと思っていて。音楽や音って、ビジネスにもなりますけど、もともと、それがあることで周りに人が集まれるようなものでもありますよね。僕自身、喋るのは得意ではなくて、音楽があるからこそ人と関係を築けてきた。そうした価値化が難しい力が音楽にはあるし、僕はその力に絶対的な信頼があるんです。インディペンデントな立場で、それを今後も探っていきたいですね。

VINYLSOYUZ LLC 代表/NPO法人トッピングイースト 理事長

1974年東東京生まれ。2001年音楽レーベル「vinylsoyuz」を立ち上げ、2006年に即興バトル・ドキュメンタリー『BOYCOTT RHYTHM MACHINE II VERSUS』をリリース。ライブヴァージョンとして国立科学博物館、後楽園ホールにて公演を実施。2016年にはNYスタインウェイ工場にて「スガダイロー vs JASON MORAN」を実現、日本人音楽家が海外に挑むプロジェクトとして五大陸制覇を計画中。

坂本龍一氏のレーベル「commmons」に参画後、音楽プロダクション「VINYLSOYUZ LLC」を設立し、現在は、青柳拓次(LITTLE CREATURES)、和田永、蓮沼執太、相対性理論といった音楽家らと協業する傍ら、特別なヴェニューや公共空間でのパフォーマンスを多数プロデュース。

2014年に始めたNPO法人トッピングイーストでは、東東京をベースに音楽がまちなかで出来ることを拡張すべく「ほくさい音楽博」「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」「BLOOMING EAST」を展開している。

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回お話を伺ったのは、2014年から墨田区を中心に東東京エリアで活動を始めた、「NPO法人トッピングイースト」の清宮陵一さんです。

トッピングイーストの取り組みの柱は、音と人とまちの新しい関係性を探ること。近隣のこどもたちと世界の響きの美しい楽器の演奏を楽しんだり、電化製品を改造した楽器によるオーケストラをつくったり、人気の音楽家とまちに深く入り込むリサーチをしたり。その活動は、不況が叫ばれて久しい音楽ビジネスの外側で、音楽や音楽家が新しく生きる道、そして人々の集う豊かな場を拓きつつあります。

とはいえ、もともと音楽ビジネスの世界で活躍してきて、現在もNPO法人の運営と同時に音楽専門の会社を経営している清宮さん。求められるものがまるで異なるアートプロジェクトの現場では、たくさんの悩みや疑問にぶつかってきたと言います。そんな彼が、これまでの活動を通して考えてきたこと、掴んできたものとは何なのか。東京アートポイント計画・ディレクターの森司と訊いていきます。

——トッピングイーストの活動は2014年に始まりましたが、清宮さんは以前、大手レコード会社に勤めていたそうですね。まちを舞台にしたアートプロジェクトの世界へと足を踏み入れたのは、どのような経緯からだったのですか?

清宮:よく言われることですが、音楽産業っていま、調子が良くないんですね。CDを売って、ライブツアーをして、という従来の仕組みが回らなくなって、出口が見えない状態が続いています。僕が働いていたのは坂本龍一さんが手がけている「commmons」というレーベルで、所属する音楽家はみんな真剣に音楽に取り組んでいる方たちでした。でも、産業全体が、本気で音楽をしている人が生きていけない悪循環に陥っている。そうしたなかで、自分にとっても音楽家にとっても、ほかの抜け道を見つけないといけないのではないか、と感じたんです。

——退社後は、どんな活動をされたんでしょうか?

清宮:とりあえず、墨田区の家の近所にあった鞄屋の倉庫で投げ銭コンサートをやりました。スティールパン奏者の原田芳宏さんたちを呼んで、近所の人に音を楽しんでもらった。内容は違いますが、これはその後プログラムになった「ほくさい音楽博」の第1回です。2010年の夏ですね。とても幸せな雰囲気だったのですが、これまでの仕事との手応えの違いに戸惑ってもいたんです。僕は「音と人とまちが交わる」なんてことをボンヤリ考えていました。だけど、現実にまちに出てみたら、「売り場」は見えないし、何をもって成功なのかも分からない。さて、どうしようと(笑)。

——焦りますね(笑)。

清宮:何もないフィールドに立っている感じでしたね。そんなとき、以前知り合った東京藝術大学の熊倉純子先生から、「新しく『アートアクセスあだち 音まち千住の縁(以下、千住)』というプロジェクトが始まるんだけど、いいスタッフはいない?」と聞かれたんです。そこで、2011年の秋に、足立智美さんや野村誠さんなどが出演するキックオフイベントを見に行ったのですが、これがいろんな意味で自分の常識を逸脱したものだった。本番とは思えないほどユルかったり(笑)、とても実験的だったり。未知のものに触れたショックを受けて、すぐ熊倉先生に「僕にやらせてください」と伝えたんです。

——そこで初めてアートプロジェクトに関わったわけですね。現場にはすぐ慣れましたか?

清宮:いや、そこからさらにモヤモヤが増えていきました……(笑)。

——モヤモヤ?

森:さっき「売り場」という話もありましたが、清宮さんはもともとペイドワークとしての音楽のプロなんです。ポップなイベントは簡単につくれてしまう。でも、アートプロジェクトはアンペイドワークですよね。清宮さんは、この「ペイド」と「アンペイド」の狭間で悩み続けてきた人なんです。

——というと?

森:清宮さんにとって音楽を使ったビジネスは、自身が慣れている手法で展開する、いわば「利き手」を使うような活動でしょう。アートプロジェクトの世界は、それとは逆の手の使い方を知りたくて入った場所だった。だけど、逆の手を使わないといけない現場でも、強すぎる利き手がさっと出て来て、悪さをするんです(笑)。

——現場をまとめすぎてしまうということですか?

森:そう。気づくと、きちんとまとまったイベントにしてしまう。だから、アートプロジェクトをやるには一番不幸な人とも言える(笑)。力を出せば出すほど、現場で求めるものと違うと言われるわけだから。

清宮:森さんからはよく「利き手を使うな!」と言われましたね。僕は千住で「参加型」という言葉を聞いて、「それって何だ?」と思ったんです。参加の意義はお金のような基準で測れないし、そもそも参加してもらうとはどういうことなんだと。でも、その分からなさに徐々に引き込まれていったんです。

——そこからトッピングイーストの開始までは、どんなことを考えていたのでしょうか?

清宮:いままで、ビジネスとそうではないものの二項で話してきましたが、もちろん、その中間にはいろんなグラデーションがあります。僕はその中間で、もっといろんな「参加」のあり方、人と音の関わり方があるのではないかと感じていました。たとえば千住では、力のある著名な音楽家が参加の仕組みをつくっていましたが、影響力があるだけに、参加者の顔ぶれはどうしても毎回似てしまう。これに対して、自分でも新しい仕組みを探すべきだと思いました。

——既存のプログラムに乗っかるだけじゃなくて、と。

清宮:また、千住は自分の地元ではなかったので、まちの人と真剣に喧嘩できないことにもモヤモヤしていました。人々が深く参加すれば、様々な問題が出てくる。そこで何かを言うためには、自分も同じ住民という立場であることが重要です。これも、千住を離れていまの活動を始めた動機になっていますね。

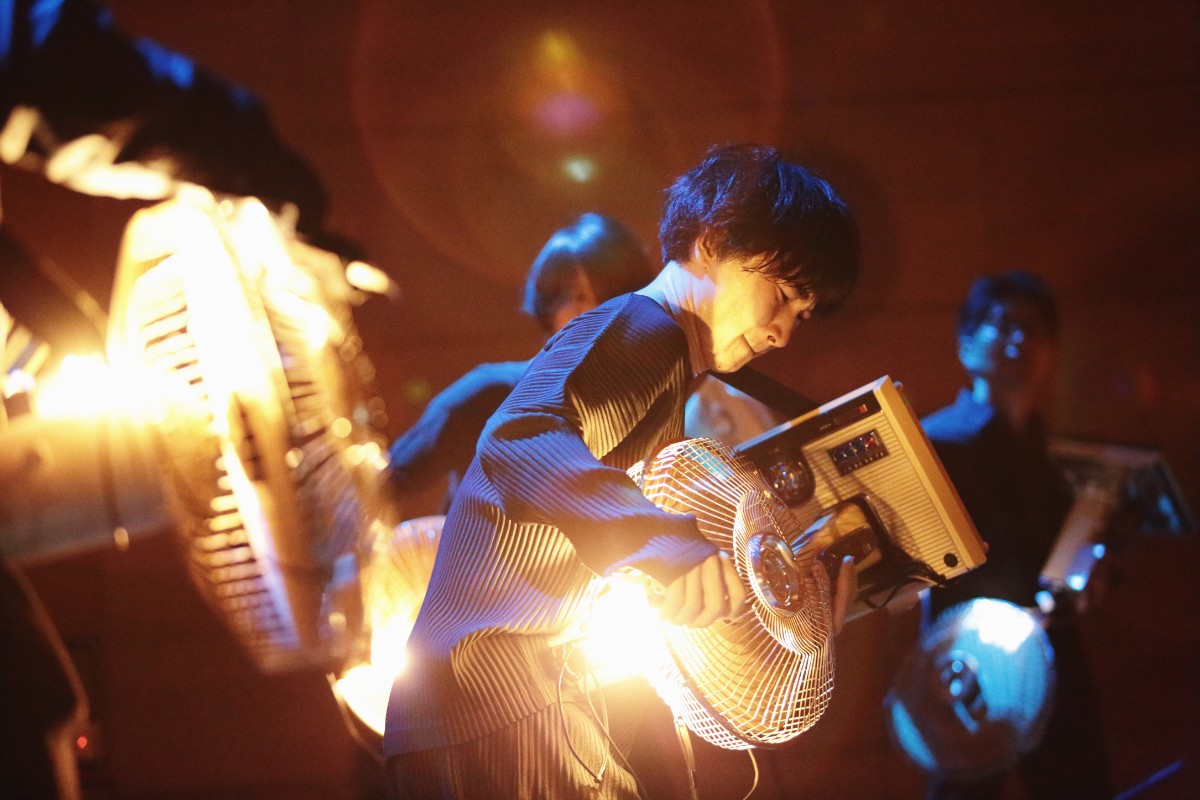

——そうして始まったトッピングイーストでは、初年度から現在も続く3つのプログラムがスタートします。このなかで和田永さんの「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」(「ニコス」)は、第68回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞するなど、もっとも注目を浴びたプログラムです。

清宮:ニコスは、次の世代による新しい参加の仕組みをつくりたいという思いから始めたものです。そこで和田くんという若い音楽家に依頼して、古い電化製品を楽器に改造し、みんなで演奏するオーケストラをつくるというプログラムが生まれました。

森:これは、いわば清宮さんの「利き手」が一番生かされているプログラムですよね。ニコスの成功はもともとの清宮さんの仕事を考えれば、決して意外性のあることではないんです。

——いっぽうで「ほくさい音楽博」は、小学生がスティールパンや義太夫、ガムランなどの演奏を学んで発表会を行うプログラム。「BLOOMING EAST」は、音楽家が東東京のまちをリサーチするプログラムです。じつにバラバラですが、こうした内容を考えていくうえではどのようなやりとりがあったのですか?

森:清宮さんには、「非営利のアートプロジェクトでしかできないことをやらないと、ビジネスの外に出た意味がないよね」という問いかけをずっとしていましたね。つまり、「利き手は使うな!」というオーダーしかしていない。

清宮:そう、森さんは、利き手は封じるけど、逆の手の使い方は教えてくれないから難しいんです(笑)。でも、その要求が良い意味ですごく頑なだったんですよ。だから、真剣に悩み続けられた。

——森さんのなかで、トッピングイーストのテーマのようなものはあったのでしょうか?

森:いや、東京アートポイント計画として設定するテーマは特にありませんでした。でも、清宮さんには、いわゆる音楽産業とは別の方法論をアートプロジェクトで学びながらも、それをビジネスにも活かしたいという野望があった。そこが面白いと感じた部分です。利き手以外が使えるようなったら、利き手が探り当てる領域も変わるんじゃないか。ここには個人に還元されない、広く社会的に「音」や「音楽」を変える可能性があると思いました。

——清宮さん個人が変われば、公的な音のあり方も変わるかもしれないと。

清宮:トッピングイーストには、関わってくれる音楽家だけではなくて、すべての音楽家が活躍できる場を広げたいという思いがあります。音楽の世界は産業構造がしっかりあるだけに、美術や演劇に比べて「新しい場所を見つけること」に意識的な人が少ない。その場所を、産業の外に出てきちんと探したかったんです。じゃあ、人が関わることで生まれる「価値」とは何なのか? それを言語化するのはまだ難しいのですが、5年間の活動を通してその輪郭は少し見えてきたように思います。

——プログラムのなかでも、最近とくに変化があるのが「ほくさい音楽博(「ほくさい」)」だそうですね。

清宮:ひとことで言うと、場のあり方が変わってきたんです。たとえば、今年度からNPOのメンバーに加えて、参加するこどもの保護者の方と運営を一緒に進めるようになりました。いまは、NPOの4人と保護者の4人で運営しています。

——保護者の運営への関わり方とは?

清宮:演奏を教えてくれる音楽家選びから予算集めまで、すべてですね。「ほくさい」では毎年9月にこどもを募集して、翌年2月に発表会を開くのですが、準備期間も含めてあらゆる物事を合議で決めています。というのも、僕らNPOの事務局側が決めてから振るのでは、どうしても頼まれごとをこなす気持ちになるし、僕らも振り分ける側になってしまう。その関係性を突破したかったんです。

——地域の人自身が回すものになりつつあるんですね。

清宮:じつは保護者の方に委ねるというのも、森さんとのやりとりから出てきたものでした。

森:仕事を人に預けてみると、言語化していない考えがふと出てくることもある。だから「振ってみたら?」と提案しました。とはいえ、「ほくさい」の場の変化は、人為的に育てた部分もあるけど、企画が化けたことが大きいと思うんです。

——「化けた」?

森:企画は有機体なので、筋目がないといくら頑張っても展開しません。その点、ここには参加者も、運営の具体的な手順もある。それに、何よりこの取り組みが、参加者に訴求する力を持ち始めたということですよね。こうした要素が集まった結果、運営の手が回らなくなると、周囲の関わっている人たちが自然と応援に行きたくなるような企画にいつのまにか化けていた。その意味で「ほくさい」はいま、とても面白い状態なんです。

清宮:親御さんと話していると、少なくない人が「何かをやりたい」と思っているんだなと感じるんです。地域のため、こどものためとベクトルはさまざまなのですが、みんなモヤモヤを抱えているのが見えてくる。

——地域の人にも動機があるんですね。そのなかでも運営に誘うのは、どんな方なのですか?

清宮:僕もこどもがいますが、親なら誰でも自分のこどもの演奏を見るのは楽しいんです。だけど参加者の保護者のなかには、「ほかのこどもの面倒を見てもいいよ」という人がけっこういる。そうした部分があるかどうかは、大きいですね。「この人は何か違うものを見ているな」と。短期間では分からないけど、長く時間をかけると見えてくるその信頼が、運営を一緒にするうえで重要な安心感になっています。

>〈後篇〉「ビビらなくなってきた。何年かかってもいい」。注目の音楽家とゆっくり、ひっそり進めるリサーチ型プログラムを読む

VINYLSOYUZ LLC 代表/NPO法人トッピングイースト 理事長

1974年東東京生まれ。2001年音楽レーベル「vinylsoyuz」を立ち上げ、2006年に即興バトル・ドキュメンタリー『BOYCOTT RHYTHM MACHINE II VERSUS』をリリース。ライブヴァージョンとして国立科学博物館、後楽園ホールにて公演を実施。2016年にはNYスタインウェイ工場にて「スガダイロー vs JASON MORAN」を実現、日本人音楽家が海外に挑むプロジェクトとして五大陸制覇を計画中。

坂本龍一氏のレーベル「commmons」に参画後、音楽プロダクション「VINYLSOYUZ LLC」を設立し、現在は、青柳拓次(LITTLE CREATURES)、和田永、蓮沼執太、相対性理論といった音楽家らと協業する傍ら、特別なヴェニューや公共空間でのパフォーマンスを多数プロデュース。

2014年に始めたNPO法人トッピングイーストでは、東東京をベースに音楽がまちなかで出来ることを拡張すべく「ほくさい音楽博」「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」「BLOOMING EAST」を展開している。

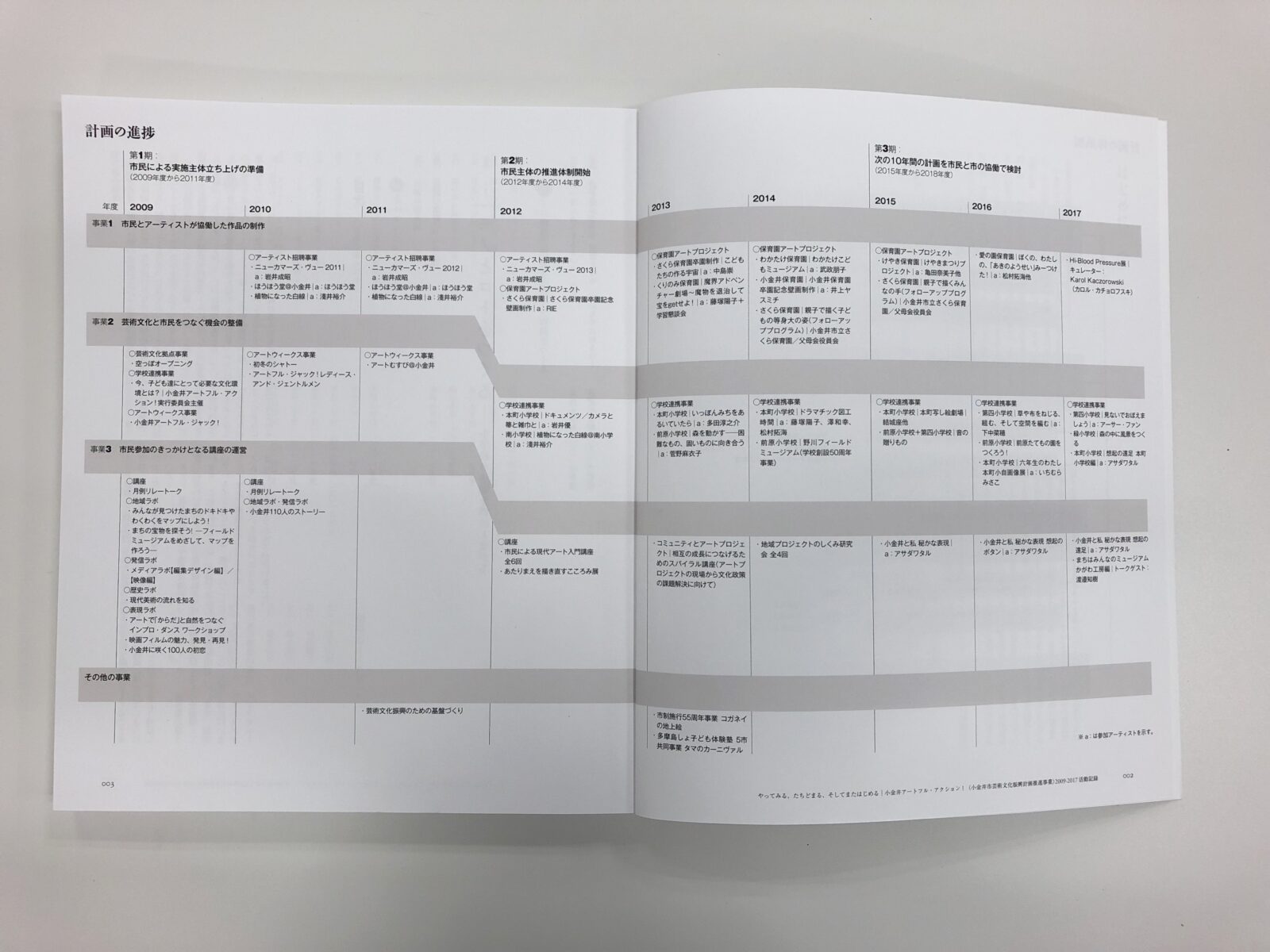

アートプロジェクトを運営する人たちへの取材を通して、その言葉に、これからのアートと社会を考えるためのヒントを探るインタビュー・シリーズ。今回お話を伺ったのは、小金井市で「小金井アートフル・アクション!」を展開するNPO法人アートフル・アクション事務局長の宮下美穂さんです。

小金井アートフル・アクション!(小金井市芸術文化振興計画推進事業)は、2009年に活動を開始。市民がみずから運営を担い、小学校を舞台とするワークショップをはじめ、多くのプログラムを行ってきました。一見、まちなかのささやかな営みのように見える取り組みには、世界の複雑さに向き合おうとするアプローチや、メンバーの関わりのゆるやかさと深さ、会期を超えて広がる関心など、ほかのアートプロジェクトにはない手触りが宿っています。

参加する人たちと関わるなかで、分かりやすい答えの前で立ち止まり、何度でも本質を問うことを大切にしてきたという宮下さん。その具体的な手つきとは、いったいどのようなものなのでしょうか? 活動の伴走者であり、宮下さんの運営手法に関心を持っているという東京アートポイント計画ディレクター・森司とともに話を訊きました。

——「小金井アートフル・アクション!」は、2007年に制定された小金井市芸術文化振興条例と、それに続く2009年の小金井市芸術文化振興計画を具体化する事業として、2009年に活動を開始しました。宮下さんは、この条例や計画づくりの段階から一連の取り組みに関わっていたそうですね。

宮下:そうですね。もともと造園、ランドスケープデザインを仕事にしているのですが、それと並行して関わっていました。事業の運営に本格的に入ったのは2012年です。2009年からの初期の3年間は条例策定に関わった市民、行政、東京大学の小林真理先生や学生が中心に動いていたのですが、2012年にNPOが生まれ、市民の人たちが自分で運営することになりました。当初は移行期の難しさもあり、なかなかうまく回らなくて。一旦ブレーキをかけようか、という時期がありました。

——そこで、宮下さんが本格的に中心となって動き始めたと。

森:NPO法人アートフル・アクション(以下、アートフル・アクション)は、いまではすごく有機的で幸せな状況にあるけれど、当時はそんなことはなくて、一種のカオス状態だったんですよ。宮下さんにやりたいことが豊かにあり過ぎて、それが一挙に出てきている状態だった。たとえば、いまは代表的なプログラムがいくつかあるけど、そのころは枝分かれなんかしていなくて、整理もされずにこんがらがっていましたよね。

宮下:私にはそもそも、プログラム別に物事を考えるという発想があまりありません。そのことを問題だとも思っていなくて、むしろ、私が「こうじゃない?」と思うことの答えを、どう自分自身で掴むのかをやりながら考えていた。もちろん、自己満足のためにやっていたわけじゃないけどね(笑)。

森:初期は、「すること」も「つくるもの」もはっきりしていたんだけど、宮下さんが中心になってからは、すべてニュートラルになった状態に見えたんです。つまり、「する」や「つくる」を自明のこととして扱うのではなくて、もう一度、問いかけているような状態。そうすると、メンバーの考え方の違いが浮き彫りになるでしょう。だからカオスが生まれるんだけど、それこそ本当の産みの苦しみですよね。多くのプロジェクトがはじめにそこを整理してしまうなかで、この混沌をどういうわけか耐えたというのは、アートフル・アクションの財産だと思うんです。

——プロジェクトの最初に混沌の時期が必要というのは、森さんがいつも言っていることですね。

森:でも、ここはそれが長くて深かったよ(笑)。

宮下:ははは。私、退屈するのが嫌いなんです。それこそ運営をやり始めたころって、やらないといけないことが多かった。だけど、単にこなすだけではつまらないじゃないですか。だから、それぞれのなかに私にとって面白いことをこめていきました。一種の仮説というか。

——仮説、ですか?

宮下:たとえば、2013年に「タマのカーニヴァル」というワークショップのプログラムで考えていたのは、「人が何かを知るとはどういうことなんだろう」とか、「経験と体験はどう違うんだろう」とか、「人は人に何かを教え得るか」などといったことでした。実際、そこでは考えさせられることがとても多くて、参加したこどもの振る舞いから、「人が何かを知る」ことの一端が見えたように感じたり。それは、あらかじめ設定できるものではないですが、この問いを別の角度からさらに深めるために次のワークショップでは何をしようか、ということをいままで繰り返してきました。

——いまおっしゃった「仮説」は、いわば宮下さんの小さな関心だと思うのですが、プロジェクト全体としての大きな目的はあるのでしょうか?

宮下:“the 達成目標、獲得目標”みたいな目的は設定しません。強い目標を持つことによって、それを追い求めるあまりに目的以外が見えなくなると面白くない。だから、小さな仮説を積み重ねていった。

森:不思議ですよね。目的がなければ、普通こんな面倒臭い活動はしないでしょう(笑)。要は、世間的なゴールはないけど、探し求めたいものはあるということだと思う。多くのプロジェクトとは目的の捉え方が違うから、みんな、ここの活動を知ろうとすると煙に巻かれちゃうんですね。

——たしかに、ほとんどのプロジェクトには外向きに理解しやすい理念がありますが、こちらの活動はそれがとても見えにくい印象があります。いくつかのワークショップの記録を読ませてもらっても、豊かな細部があるのは分かるものの、その営みが全体として何かはとても名付けづらい。

宮下:活動に関わってくださる方からも「何を言っているのか分からない」ってよく言われます(笑)。

森:宮下さんはもともとランドスケープデザイン、生態系の人だから、ひたすらバラバラな人が集まれる場所をつくっているようにも見えるんですね。実際、ここの活動を見ていると、人の関わりの余白の取り方が非常に独特なんです。決して「ユルい」わけではなく、どこかが途切れてもネットワークはつながり続けている感じ。しかも宮下さんは、人々がプログラムに対して肯定感を持てるような関わり方を大事にされてきたと思うのですが、その秘密を今日は知りたいんですよ。

宮下:どうしよう(笑)。つながるか分からないけど、たとえば私たちがずっと続けてきた活動に小学校を舞台にした学校連携事業があります。でも、私自身、偉そうな人が学校に来て「何かを教えてやるぜ」と言われたらすごく嫌なんですね。決まり切ったことを上からトレースさせられても、ぜんぜん楽しくない。だから、とにかく圧倒的に何だか分からないことをしたいとずっと思っていて。

——「何だか分からないこと」?

宮下:2012年に小金井の本町小学校で、アーティストの岩井優さんと「ドキュメンツ/カメラと箒と雑巾と」というワークショップを行いました。これは、こどもに掃除のパフォーマンスをつくってもらうというものです。具体的には、いきなり「掃除のダンスをつくって」と言うわけです。さらにビデオでその様子を撮影してもらい、自分で自分を見るという経験も入れ込んでいった。そして最後に公道で自前のダンスを踊るのですが、そこに私たちがバブルマシンで泡を吹きかけるんです(笑)。

——たしかに、何がなんだか分からない(笑)。

宮下:でも、これは、みんな、とくに大人のなかにある「ここまではダメだよね」というルールが、勢いで乗り越えられていく経験でした。警察署や消防署への手続きもいろいろあったけど、みんなで一緒にめちゃくちゃなことをやる。それはもはや、作家かこどもか私たちか、誰のための行動なのか判別できないものなんです。でも後日、参加したある男の子が「人ってここまでやっていいんだと感じた」と言ってくれた。それぞれの場面での肯定感というか、見晴らしの良さをどこかで体験する。お仕着せの回路ではない、その人の心や身体の回路の中で。

——ルールや普段の身振りを超えてみたとき、拓けてくるものがあると。

宮下:最初から分かっていることをやっても、見晴らしの良さは得られない。プログラムに対する肯定感を生み出すのは、やはり、どれだけ自発的に関わるかによるのかなと思います。もう、暴力だ、と言われるくらい、ある部分を他の人に委ねる。もちろん、その人の個性や関心も考えますが、本人が予想しないような無茶振りをあえてやってみます。その人が迷いながら懸命に道を見出そうとしたら、それは失敗も成功も、その人の経験となって育っていく。それは、中途半端じゃダメで、かなりの負荷だと思います。でも、私としてはそうやって懸命な気持ちと一緒に仕事をしたい。私も応えたい、とは思います。

森:「わけが分からない」と「理解できない」ことは別のもので、人は前者はスルーすることがあるんですよね。そのスルーしたものに、良いかたちのラッキーがいっぱい含まれているのがアートだと思う。宮下さんはまえに生態系の条件として、「多様さというより複雑さ。そして、作為的でないバランス/均衡がある」ことを挙げていたけれど、それもつながる話でしょう。いまはみんな「多様性」で話をするんだけど、宮下さんは複雑さを喜んでいる人なんじゃないかな。

——多様さと複雑さを言い分けたのは?

宮下:その二つは違うものじゃない? 多様さは違うものがあればいいけれど、複雑さはそこにこんがらがった関係や解けないものがあること。私にとって、多様さというのは比較的シンプルで当たり前のことなんです。むしろ、複雑さのなかにこそ真実はあると思う。その意味で、複雑であることを複雑なままにしておくことは大事かな。道に迷っているように見えても、頑張って複雑であることを持ち堪えた方がリアリティがある。だから、メンバーにもそういうやり方を要求しています。

——学校連携事業では、この春の「わたしの『人権の森』」も大きなプログラムかと思います。これは東村山市の南台小学校のこどもたちと、同市にあるハンセン病患者の療養所「多磨全生園(以下、全生園)」を訪れて、その経験を深めるというもの。市を越えた事業ですが、どのように始まったのでしょうか?

宮下:以前小金井でご一緒した先生が、東村山に移ったあとも声をかけてくれたのが始まりです。私には「学校が美術館だったら学びはどう変わるのか」という仮説があるのですが、それを彼女に伝えたら、全学年の授業を表にしてくれて。そこに全生園の見学がありました。通常、見学後は感想文を書いて終わっていたようですが、貴重な経験なので深めていくことはできないかと考えました。

——具体的にはどんな風に変えていったのでしょうか?

宮下:読書の時間に、司書の方に全生園関連の書籍を読み聞かせしてもらい、その本を教室の脇に置いてもらいました。私たちも、読み聞かせにも施設の見学にも参加しました。そのうえで90分の授業を3回やるのですが、前半はグループごとに全生園の経験について話し合いました。こどもたちは図工の時間だからつくりたくてウズウズしている。それを押しとどめ、対話の時間を持ちました。先生にも、「つくる」とか「造形」という言葉を使うことをやめてもらい、「表現する」「伝える」と言い換えてもらいました。そして残りの時間で、何かを「表現する」という授業でした。

——見学だけではなくて、その前後で、知ったり、考えたりする時間を厚くしていったと。そして大人は、単にこどもに教える存在ではなく、一緒に学んで考える存在なんですね。

宮下:全生園は難しい歴史を含む場だから、本を読んだ大人たちはみんな自分に何ができるのか分からないという状態になります。それでも調べ物をして分かったことを伝え合ったり、ディスカッションを繰り返して準備する。さらに、見学や授業のあとも毎回数時間の反省会をしたり、メールでやりとりをしていく。そういうことを、一ヶ月半から二ヶ月くらいかけて大人もやっていくんです。

森:究極のアクティブラーニングですよね。少し角度を変えて言うと、2020年度から大学の入試制度が変わりますよね。センター試験に変わり、「大学入学共通テスト」という仕組みが始まる。国語の記述式の問題のような、インプットした複雑なものをどう出すかという力がより求められるようになります。学校の先生がこの分かりづらいプログラムを引き受けた背景には、いまを生きるうえで複雑さを解きほぐす能力が必要だという直感が、先生たちにもあったからだと思う。

——ささやかなアートの営みに見えて、じつは時代の流れと重なる部分もあると。

宮下:実際に造形を行う場面でも、根本的な部分をしつこく問うんです。たとえば、全生園のなかで「独身男子・軽症者寮」として使われた山吹舎という建物をつくりたいグループがあったのですが、見たものをミニチュアで「再現」することの意味とは何だろうと。グループに入った大人には、なぜ山吹舎なのか、こどもに繰り返し尋ねてもらいました。結果的にグループは山吹舎をつくったんだけど、それはただ平行移動して再現されたものではないんですね。いろいろ考えるなかで、自ずとアウトプットが変わると思っています。

>〈後篇〉バラバラなものをバラバラなままに。結果を急がず、遍在するものの可能性を丁寧に感知することが必要。——宮下美穂「小金井アートフル・アクション!」インタビュー

NPO法人アートフル・アクション 事務局長

2011年から小金井アートフル・アクション!の事業運営に携わる。事業の多くは、スタッフとして市民、インターン、行政担当者、近隣大学の学生や教員などの多様な形の参加によって成り立っている。多くの人のノウハウや経験が自在に活かし合われ、事業が運営されていることが強みである。日々、気づくとさまざまなエンジンがいろいろな場所で回っているという状況に感動と感謝の気持ちをいだきつつ、毎日を過ごしている。編み物に例えると、ある種の粗い編み目同士が重なり合うことで目が詰んだしなやかで強い布になるように、多様な表現活動が折り重なり、洗練されて行く可能性を日々感じている。

東京都小金井市内を中心に、企画展、イベント、講演、ライブなど、様々なアート活動を行っているNPO法人。目指しているのは、アートと出会った人が自分自身の新しい可能性を発見し、豊かな生き方を目指していくきっかけや場をつくること。現在、市民、自治体、学校、他のNPO、企業などと連携しながら、「地域におけるアート」の可能性を追求している。

https://artfullaction.net/about/

NPO法人アートフル・アクションの一部事業は、2009年4月に「誰もが芸術文化を楽しめるまち~芸術文化の振興で人とまちを豊かに」という理念を目指して始まった「小金井市芸術文化振興計画推進事業(小金井アートフル・アクション!)」として推進されている。

「小金井アートフル・アクション!」は、2011年度から、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、小金井市、NPO法人アートフル・アクションの4者共催により「東京アートポイント計画」の一環として実施。

https://artfullaction.net/